深化改革不是公權簡單收縮

全面深化改革給我國社會帶來了極大的振奮。如今,我國的改革,不再是在某一個或某幾個領域里的深入,而是全方位地在整個社會中深化。但從我國整個社會的發展結構看,社會治理和經濟領域的改革能否真正深化,將決定其他領域的改革能否進一步展開。國內外的輿論關注點仍然聚焦我國在這兩個領域的改革動向。

在經濟領域,十八屆三中全會把市場機制提到了前所未有的高度,強調市場在資源配置中具有決定性的作用。可以預見,在未來的十年以至三十年,經濟的市場化都將是改革的一個基本方向。政府的行政干預將會逐步退出微觀經濟領域,國有企業的市場定位將會更加明確,私營企業將會更加迅猛發展。

在社會治理領域,用法律的框架來規范國家公權力,把公權力關進法治的籠子將是未來社會治理體系和能力現代化的重要內容。從本屆政府開始到下屆政府,經濟領域的進一步市場化和社會治理的進一步法治化將是我國深化改革的兩個主軸。

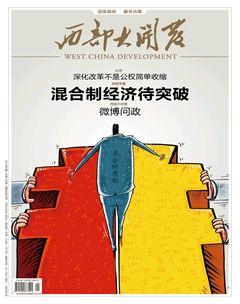

由于過去革命年代遺存的思維慣性,我國有一些人習慣性地把經濟的市場化和社會治理的法治化簡化為一個公退私進的過程。在經濟和社會治理領域里的改革不過就是國有企業和政府公權力的大幅度退縮,私有企業和資本權力的進一步擴張。只要是公退私進,改革就是在深化,社會就是在進步。反之,則是改革的停滯和社會的倒退。這種把我國的深化改革簡化為公退私進是對改革的一種片面理解和誤讀。事實上,經濟和社會治理領域的改革在本質上是要厘清經濟活動和政府權力的關系,把市場的還給市場,把政府的還給政府。讓市場配置和政府管理,各就其位,各司其職。在劃清市場和政府邊界的改革過程中,市場和資本權力不是簡單地擴張,政府和公權力也不是簡單地退縮。相反,隨著經濟進一步的市場化,政府的公權力除了在微觀經濟領域的退出外,在社會眾多的公共領域還會進一步成長和發展。所以,在進一步的深化改革中,政府公權力是有進有退,而不是簡單的公退私進。

我認為,在深化改革進程中,所謂把公權力關進法治的籠子應有兩個基本含義。一是政府的公權力應當退出微觀經濟活動。政府以行政權力干預經濟活動,干預市場的行為必須受到法律的限制。二是政府的公權力不得濫用,政府官員手中的權力必須受到法律的管制。顯然,把公權力關進法治的籠子,跟公權力的退縮,是兩個完全不同的概念。前者是要確立公權力的邊界,后者則是要縮小公權力的范圍。而隨著我國經濟的進一步市場化,政府公權力一方面是要退出微觀經濟領域,而另一方面則是要擴大在社會公共領域的管理范圍和加強管理力度。

與發達國家的社會治理結構相比,目前我國政府公權力存在著兩個比較嚴重問題。一方面,政府的公權力在經濟領域干預過度;另一方面,政府公權力在公共管理領域卻不足和缺位。而之所以出現這種不合理現象,跟我國的傳統體制有很大關系。在改革開放之前的三十年,由于當時的種種原因,我國實行的是一種黨政企三位一體的社會治理體制。真正純粹的政府公共管理部門在相當長一段時間里發育不健全,甚至基本缺位。在那個黨政企三位一體的年代,像食品安全,交通安全,商業活動的合法與否,教育、醫療和住房的公平性等等社會問題,基本表現為經濟活動單位或事業單位的內部問題。當時,這些問題的絕大部分都是通過經濟活動單位或事業單位來解決。黨中央只要發出文件,各個單位只要執行就基本能搞定。

但是,隨著我國三十五年來的改革,黨政企三位一體的結構基本被打破,企業或經濟活動單位不再承擔政府的管理職能,地方政府本身在公共管理領域的不足與缺位其弊端立即表現出來。政府在食品安全、交通安全、社會治安、執法能力、公共設施的提供和管理等方面的短板已經日益明顯。從這個意義上來講,隨著政府公權力從經濟活動單位的退出,隨著企業把公共管理的職能還給政府,政府公權力需要填補改革帶來的公共管理真空,政府也亟須加強在公共領域的管理能力。

作為一個發展中國家,我國政府在公共領域的治理能力實際上弱于西方發達國家。隨著經濟活動的進一步市場化,政府的公權力并不是簡單地退縮,而應該是在治理內容上進行重要調整。政府不應該成為一個經濟建設委員會,不該管的不要管,能夠交給市場的盡量交給市場。但政府該管的公共事務一定要管。政府必須給社會提供良好的公共秩序,有效的公共交通,安全的社會環境,清潔的自然環境,健全的社會保障系統。這些公共領域,政府公權力不是簡單退縮,而是亟待加強。

從以上分析不難看出,經濟的市場化與公權力的強化在本屆政府的深化改革進程中應當是一體兩面,而不是簡單的公退私進。