收入倍增計劃:挑戰與選擇

——以深圳市為例

●武漢大學社會保障研究中心 仙蜜花

收入倍增計劃:挑戰與選擇

——以深圳市為例

●武漢大學社會保障研究中心 仙蜜花

為推動經濟發展,增加國民收入,日本于1961—1970年實施了國民收入倍增計劃,該計劃對我國經濟發展及收入分配制度改革有重要的啟示。本文以深圳市為例,詳細分析了深圳市實施國民收入倍增計劃的背景及面臨的挑戰,最后提出深圳市實施該計劃的路徑選擇:繼續大力發展經濟,促進就業,深化收入分配改革,實行最低工資制度及完善社會保障制度等。

收入倍增計劃 收入分配 社會保障制度

一、研究背景及文獻綜述

改革開放以來,深圳市社會經濟得到突飛猛進的發展,人民生活水平顯著提高,但深圳市在發展過程中也面臨一些挑戰,如居民收入增長緩慢,經濟過分依賴國外市場,收入差距大等,制約著社會經濟的發展。為提高居民收入水平,早在2008年就通過了《深圳市委市政府關于堅持改革開放推動科學發展努力建設中國特色社會主義示范市的若干意見》(以下簡稱《若干意見》),在民生領域提出“收入倍增計劃”,建立完善工資正常增長機制等,但是深圳市“收入倍增計劃”的實施條件和效果值得關注。

“收入倍增計劃”最初來自日本從60年代到70年代推行的 “國民收入倍增計劃”,目的是為了推動日本經濟的發展,提高國民的收入水平。目前學術界的研究重點主要集中在日本的 “國民收入倍增計劃”對我國的啟示與借鑒。夏華(2014)以全國、城鄉和地區三個維度,從居民收入來源的角度對收入倍增計劃進行分析,得出短期內應提高工薪收入實現收入倍增的結論,但是工薪收入的提升空間并不大,而基于降低企業成本、縮小收入差距、促進經濟發展的長遠考慮,提高居民的經營凈收入才是可行之策1。虞坷(2013)從勞動者收入倍增的視角闡述了收入倍增與經濟平穩持續發展的關系,根據勞動力市場變化特點提出了改革勞動力市場以更好地推行收入倍增計劃2。李友忠(2013)認為收入倍增計劃應該以實現國富民強為目標,使收入分配秩序得到改善并實現中等收入群體的倍增,提出構建公平公正的社會發展制度和收入分配制度以保障倍增目標的實現3。劉蒼勁等(2013)從轉變經濟發展方式的視角提出倍增計劃的新理念,認為應更加重視產業結構的調整、人力資源的開發和利用,提出應統籌城鄉發展、改革收入分配制度,從轉變對外經濟發展方式等方面入手推動倍增計劃的實施4。周長城等(2011)從收入分配的角度出發,認為我國實施倍增計劃應從國情出發,將實現居民收入與經濟增長同步作為計劃實施的根本目的,縮小收入差距,重視低收入群體和地區,避免收入“被增”5。上述研究對我國實施收入倍增計劃作了深入詳細的探討和論述。深圳市作為改革開放的前沿陣地,在實施倍增計劃時面臨著特殊的背景,本文在借鑒現有研究的基礎上以深圳市為例詳細分析該地區實施倍增計劃的路徑選擇。

二、深圳市實施收入倍增計劃的背景及挑戰

(一)背景闡述。深圳市實施收入倍增計劃是有深刻背景的:

1.經濟的快速發展為倍增計劃的實施奠定了經濟基礎。政策支持和引導以及區位優勢使深圳的社會經濟得到快速發展,《2013年城市競爭力藍皮書》顯示,在2012年中國城市綜合經濟競爭力排名中,深圳排名第二,僅次于香港。另外,2012年深圳GDP為12950.08億元,比上年增長10.0%,這已是深圳市GDP總量連續多年來在全國內地城市中保持第四位①;2012年深圳總部經濟發展能力在全國排名第三②。深圳市在這些排名中所處的位次充分說明了深圳在追求經濟發展的同時力求做到經濟、社會、環境、文化等的和諧發展。2012年深圳市人均地方財政收入達到14051.6元,在全國排名第三,僅次于北京、上海,是全國平均水平的3.12倍;人均GDP達到122779.8元,全國排名第一,是全國平均水平的3.2倍。深圳市GDP總量連續多年來在全國內地城市中保持第四位,雄厚的經濟實力為深圳市產業結構調整、公共服務資金投入提供了物質基礎。

2.深圳市居民收入增長緩慢且收入差距較大。由《深圳統計年鑒2013》可知,從1992-2012年的21年里,深圳市經濟保持高速發展,該市GDP平均增速達到17.5%,高于全國平均水平。與此同時,深圳市財政收入也大幅上漲,平均增長率為21.8%。人均可支配收入也呈較快增長趨勢,平均增長率為11.7%,明顯慢于GDP和財政收入增長率,這將嚴重制約居民的消費支出,使消費對經濟發展的拉動作用大打折扣,對經濟發展極為不利。此外,深圳市收入差距較大。深圳市人力資源和社會保障局公布的 《深圳市人力資源市場工資指導價位(2012年度)》中,國企高位數月收入為33402元,中位數為4111元,低位數為1652元,平均數為4334元。而在信息傳輸、計算機服務和軟件業這一行業中,高位數收入高達30498元,中位數、低位數和平均數分別為4122元、2042元和4358元。雖然從2002年至2012年,深圳 “在崗職工年平均工資”從25944元增長到55140元,年均增長14.63%,但由于收入差距較大,很多中低收入者是“被加薪”一族,收入并沒有實質性的增長。深圳人力資源保障局的調查結果反映,金融、房地產、IT等行業收入差距明顯,最高的曾達20.1倍。另外,深圳市總工會最近幾年調研也發現,初次分配中,企業仍然占據大頭,員工仍處于較低水平,付出與所得并不等價③。

3.深圳市經濟發展過程中存在影響經濟可持續發展的問題。近些年來深圳市經濟發展迅速,但也存在影響經濟可持續發展的因素,表現在以下三點:

第一,深圳市拉動經濟發展的三大要素比例失調。

表1 1992-2012年支出法深圳市GDP構成

消費、投資、出口是拉動經濟增長的三駕馬車,消費是最主要的馬車,是GDP增長的主導因素,國外消費占GDP的貢獻率一般高達70%—80%左右,美國、英國甚至高達85%以上。但是深圳市消費對經濟的貢獻率較低。據統計,從1992—2012年,深圳市GDP、最終消費額、資本形成總額、貨物和服務凈流出額的絕對量增長較快。在GDP的構成中,消費和投資所占比例較大,平均各占38.8%,出口平均占22.4%,這與發達國家70%—80%的消費水平相差甚遠,說明當地內需嚴重不足。而投資比例過高不僅造成新的產能過剩,且會引發通貨膨脹。進出口的增加意味著可以更好地利用國內外兩種資源、兩個市場,但是也增加了經濟發展的風險,特別是來自國際市場的風險。

第二,深圳市經濟對外依存度過高。

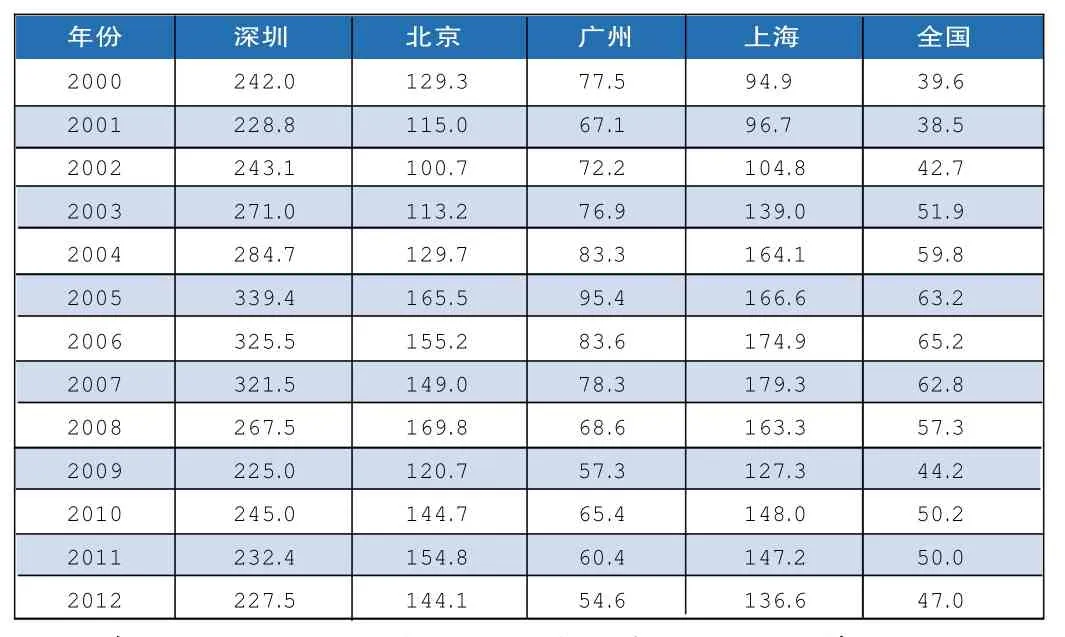

表2 深圳市和其他地區對外貿易依存度對比(%)

對外貿易依存度與一國或地區對外開放程度密切相關,一般而言,對外開放程度越高,對外貿易依存度越大。深圳市作為我國首批實行對外開放的城市,其對外貿易依存度明顯高于全國其他地區。表2顯示,從2000—2012年,深圳市對外貿易依存度均超過200%,在2005年甚至達到了339.4%,而與深圳經濟發展水平相近的北京、上海、廣州的對外貿易依存度明顯低于深圳。較高的對外貿易依存度顯示出深圳市經濟發展嚴重依賴國際市場,大大增加了經濟發展的風險。這在很大程度上說明了深圳市內需不足,而內需不足主要是由居民有限的消費能力導致的。只有增加居民收入才能釋放被壓制的消費需求,進而促進經濟增長由投資、出口向內需轉變。

第三,深圳市產業結構不合理,第二產業比重較高。

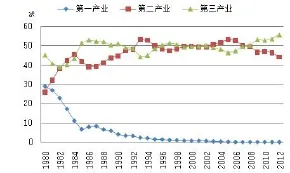

產業結構對國家或地區經濟的可持續發展產生重要影響,當前深圳市產業結構正處于優化升級的關鍵階段,經過不斷調整,深圳市產業結構逐漸得到優化,尤其是第一產業在地區生產總值的比重降至非常低的水平,但是第二產業比重依然較高。從圖1可以看出,近些年來,深圳市第二、三產業比重相差無幾。與世界其他發達地區相比,深圳市第三產業比重偏低。由于受收入水平的限制,居民對第三產業中高端產品的消費不足,嚴重制約了深圳市產業結構的優化升級。

圖1 1980-2012年深圳市產業結構構成情況

4.深圳市居民收入結構不合理,工資性收入占較大比重。

居民收入來源結構與倍增計劃的最終實施效果密切相關,因為它關系到政府重點作用的領域和方向。

表3 2010-2012年深圳市與全國城鎮居民收入來源構成比較(元(%))

一個地區居民收入構成是居民收入水平的衡量指標之一,居民收入來源按照占比大小分別是:工資性收入(工資等)、轉移性收入(養老金等)、經營性收入(商業買賣收入等)和財產性收入。表3顯示,2010—2012年深圳市居民工資性收入占比分別為71.1%、70.5%和67.5%,呈下降趨勢,而其他三項收入占比不斷上升。與全國水平相比,深圳市居民總收入和可支配收入明顯高于全國平均水平,但是深圳市工資性收入占比較高,工薪收入的提升空間有限,因此若憑借提高工薪收入進而實現居民收入倍增的想法似乎不太現實。與此同時,深圳市居民轉移性收入占比明顯低于全國平均水平,說明深圳市居民從社會保障等公共領域獲取的收入較為有限,這為深圳深化收入分配改革、實現居民收入倍增指明了新的方向和途徑。

(二)深圳市實施收入倍增計劃面臨的挑戰。收入倍增計劃的提出引來了很多熱議,普遍認為計劃的出臺是政府給老百姓的一個利好的承諾,但是計劃也面臨一些挑戰:

1.經濟增長速度明顯下降。 受國際金融危機的影響,近幾年來深圳經濟增長速度明顯下降,這一方面是處于當地政府經濟發展戰略的調整,不過分追求經濟發展速度,而更關注經濟發展質量和人民生活的改善。但是明顯下降的經濟發展速度對實施收入倍增計劃是不利的,因為經濟放緩意味著社會創造的總財富規模的縮小,就業機會的減少,居民能夠分享的經濟發展成果也將下降。

2.來自民營企業的阻撓。深圳市工商局網站數據顯示,截止到2013年年底,深圳市民營企業達到401041家,占全市企業總數的82.75%,在創造就業機會、促進經濟發展中發揮著極其重要的作用。由于民營企業資本屬于私人所有,考慮到勞動力成本,企業主不會輕易為員工漲工資,即數量龐大的私營企業可能會阻礙倍增計劃的推行。

3.高收入者的收入也可能翻番,拉大收入差距。由于現階段的收入分配格局不均衡,較少的高收入群體掌握了大量的社會財富,很顯然,如果高收入者的收入翻番,那么會帶動人均收入的翻倍增長,中低收入者的收入水平并沒有實現實質性的增長,反而“被增長”。由于高收入群體擁有更多的增加收入的機會,因此他們更容易獲取更多收入,尤其是財產性收入,而廣大的中低收入群體除了工資性收入外,經營性收入、財產性收入以及轉移性收入都較少,這樣的倍增計劃只會進一步拉大收入差距。出臺的收入分配改革方案應該明確限制高收入群體收入的增長速度,并加快中低收入者收入增長的步伐,如高收入者群體收入翻一番,那么對應的中低收入翻兩番、三番都不為過。正如財政部學者所說的“居民收入應該不止翻一番”,應該是指中低收入者,而不應該指高收入者。

4.可能會面臨著通貨膨脹的風險。隨著居民收入的倍增,物價也可能隨之上漲,將沖抵居民增加的收入,對倍增計劃的實質效果產生負面影響。深圳市作為一線城市,當地物價水平明顯高于其他內地城市。若倍增計劃帶來物價的上漲,增加居民生活成本,則完全沒有實施倍增計劃的必要。從長遠來看,若沒有實質性的經濟增長做支撐,收入倍增會使通貨膨脹進一步惡化,對人民生活以及整個經濟實體將產生非常不利的影響。

5.國際經濟環境更加嚴峻。受國際金融危機的影響,全球經濟面臨的風險和不確定性不斷上升,我國經濟也深受影響。而作為對外貿易依存度較高的深圳受到的沖擊更大,以至于大量民營企業在金融危機中紛紛破產。在世界經濟復蘇態勢疲軟、風險持續高企的情況下,深圳出口企業訂單不足的問題依然突出,特別是短單、小單多,長單、大單少的局面還將持續。而且隨著金融危機的持續,貿易保護主義抬頭,貿易摩擦不斷增加,與此同時,深圳市企業勞動力成本的上升也不斷削弱其產品的國際競爭力,這些都使得深圳市經濟發展雪上加霜,可能會影響到倍增計劃的順利實施。

三、深圳市實施收入倍增計劃的路徑選擇

實施收入倍增計劃是一項重大的復雜的系統工程,涉及到政府、企業、廣大民眾,需要統籌兼顧、層層推進。深圳目前的人均收入已達到發達國家水平,但“先富帶動后富”的制度體系卻還沒完全建立,深圳市在借鑒日本國民收入倍增計劃的基礎上應立足實際,從以下方面著手:

(一)轉變經濟發展方式。實現經濟發展與居民收入倍增同步是倍增計劃的目標,目前深圳市的經濟發展方式中還存在不科學不合理的成分,應采取措施促進經濟發展。發展動力由依賴投資和出口向消費轉變,繼續調整產業結構,提高第三產業在地區經濟發展中的比重,逐步降低第二產業比重;加大對科技創新的投資力度,提高產品的國內外競爭力;淘汰高能耗、高污染、附加值低的產業,加大環境保護力度,建設宜居城市,為居民幸福感的提升創造條件。總而言之,要實現經濟的全面協調可持續發展,為居民收入倍增奠定堅實基礎。

(二)大力發展經濟,擴大就業。收入倍增計劃的實施離不開經濟的持續穩定發展,深圳市應繼續大力發展經濟,沒有經濟的發展,倍增計劃只是紙上談兵。就業是民生之本,現階段就業是勞動者獲得收入的主要渠道,也是勞動者的基本權利之一。深圳市外來務工人口較多,面臨的就業問題更加復雜,當地政府應采取諸如創建流動人口就業服務平臺等措施,幫外來人員解決就業問題。此外,對于大學生創業給予政策引導和資金支持,為大學生就業及創業提供便利。

(三)推動中小企業發展,實行最低工資制度。深圳市中小企業數量眾多,在市場主體中占有較大比例,為推動當地經濟發展、創造就業機會等發揮重大作用,為此,正確指導中小企業改革,大力扶持各類中小企業發展,已成為深圳市當前一項刻不容緩的戰略任務。筆者認為應當加大對中小企業的政策扶持力度,實施對處于困難中的中小企業緩繳社會保險費或降低費率政策、改善中小企業的發展環境、繼續緩解中小企業融資難的問題等。為保護勞動者的權益,深圳市應根據經濟發展狀況、物價水平等因素制定最低工資制度,并認真貫徹實施。

(四)深化收入分配改革,完善收入分配格局。深圳市的居民收入水平較高且在全國處于領先水平,但深圳市初次分配收入占國內生產總值的比重和居民收入占國內生產總值的比重都低于全國平均水平,且最低工資與社會平均工資相比差距較大、行業收入差距較大。為深化收入分配改革,增加居民收入,建議從以下幾點著手:一是完善初次收入分配體系,提高勞動者報酬在國民收入中的比重,制定合理的勞動報酬決定機制,加強對壟斷行業收入分配的協調和監管,增加居民的財產性收入;二是完善再分配體系,縮小收入分配差距;三是規范收入分配秩序,加強對灰色收入、非法收入的治理力度,加強法制建設,堅決取締非法收入,嚴格監管灰色收入。

(五)完善社會保障制度。由前文分析可知,深圳市居民轉移性收入在整個收入中所占比重相對較小,因此需要完善社會保障制度增加居民的轉移性收入。具體而言,政府應加大對公共領域的財政投入力度,不斷完善養老、醫療保險制度,解決老有所養、看病難看病貴問題,增加保障房的供給量,將非戶籍外來人員納入住房保障體系。推進戶籍制度改革和非戶籍人口公共服務均等化,包括要把非戶籍人口納入失業培訓、救助和保險范圍以及非戶籍勞務工子女在深圳享受國家規定的義務教育兩項內容,主要通過向民營辦學機構購買學位,解決非戶籍兒童接受義務教育難題。完善社會救助制度,提高低保標準,針對低保對象、低收入者,停止或降低部分收費,以降低人們的生活成本。

(本文受2013年深圳市軟科學研究項目《收入分配改革分析研究》〈項目編號:RKX20130423165411884〉資助。)

注釋

①新華網.商務部:深圳經濟總量穩居全國第四[EB/OL],2013年1月。

②中國新聞網.中國總部經濟發展排行榜:北京上海深圳居前三[EB/ OL],2012年9月。

③晶報.深圳縮小收入差距,“調節過高收入”是關鍵[EB/OL],2012年11月。

1.夏華.2014.從收入的來源結構分析我國實現收入倍增計劃措施[J].中央財經大學學報,2。

2.虞坷.2013.從勞動力視角看我國收入倍增計劃與經濟平衡發展[J].學術界,8。

3.李友忠.2013.以制度建設保障收入倍增計劃的實施質量[J].中國人力資源開發,11。

4.劉蒼勁、劉榮材.2013.論轉變經濟發展方式視角下實現收入倍增計劃的路徑創新[J].中國特色社會主義研究,1。

5.周長城、何蕓.2011.日本“國民收入倍增計劃”對中國收入分配改革的啟示[J].學習月刊,3。