遼寧沿海經濟帶產業技術創新的現狀、問題和對策*

渤海大學管理學院 李慶滿 王洪軍 戴萬亮 李大慶

《遼寧沿海經濟帶發展規劃》提出:“到2020年,形成以先進制造業為主的現代產業體系,一些重要領域的科技創新能力接近世界先進水平。”產業技術創新對于遼寧沿海經濟帶實現可持續發展具有戰略意義。現代產業體系形成依賴于培育和發展產業集群,而產業集群的載體和管理主體是產業園區。2012年9月,中共中央、國務院《關于深化科技體制改革加快國家創新體系建設的意見》中強調把科技服務經濟社會發展放在首位,大力提高自主創新能力,發揮科技支撐引領作用,加快實現創新驅動發展。黨的十八大再次提出實施創新驅動發展戰略,對產業技術創新提出新要求。本文主要采用描述統計的方法,分析了遼寧沿海經濟帶產業技術創新的現狀和存在問題,并提出了相應對策。

一、遼寧沿海經濟帶產業技術創新的現狀

(一)產業技術創新投入。

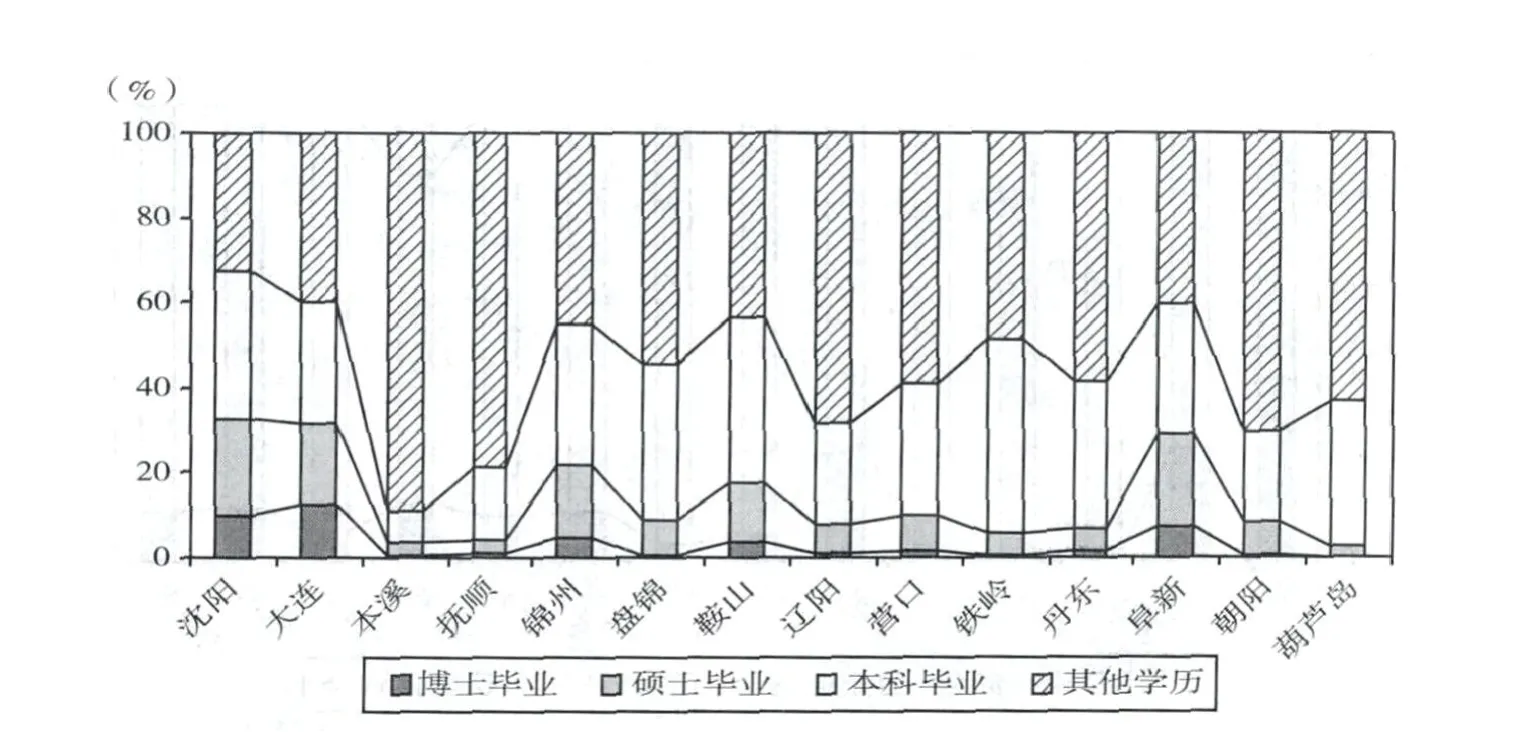

1.人力資源投入。首先,從科技活動人員數量來看,在遼寧沿海經濟帶六市(大連市、營口市、丹東市、錦州市、盤錦市和葫蘆島市)中,大連市絕對數量最多,為59 133人,排在沈陽之后,位列全省第二;其后依次是錦州、盤錦、丹東和營口;最后一位是葫蘆島市。其次,從R&D人員排名來看,大連市也是處于沿海六市的第一位;錦州緊隨其后,位于全省第三位;其余依次為盤錦、營口、丹東、葫蘆島。從科技人員受教育程度來看,如圖1顯示,遼寧大多數城市本科及以上學歷R&D人員達到一半以上,但本溪、撫順、朝陽、葫蘆島等城市R&D人員學歷較低;大部分城市R&D人員接受過一定程度的研究生教育,但比例較低,只有沈陽、大連、錦州、阜新等4個城市的比例達到20%,本溪、撫順和葫蘆島R&D人員中研究生學歷人數低于5%;沈陽和大連兩市博士畢業學歷占R&D人員比例超過10%,而本溪、撫順、盤錦、遼陽、鐵嶺、葫蘆島的比例甚至低于1%;在遼寧沿海經濟帶六市中,大連和錦州的各項指標均不錯,其他城市的高學歷人才相對不足。從R&D人員占人口比例來看,2012年,大連市和盤錦市的指標值超過了全國均值(19.56%)和全省均值(24.03%),而其他4市與全國均值及全省均值間的差距十分明顯,僅為1/2左右,葫蘆島市指標值甚至不足全省均值的1/6,僅為0.05%。

圖1 全省各市技術創新R&D人員學歷組成情況(2012年)

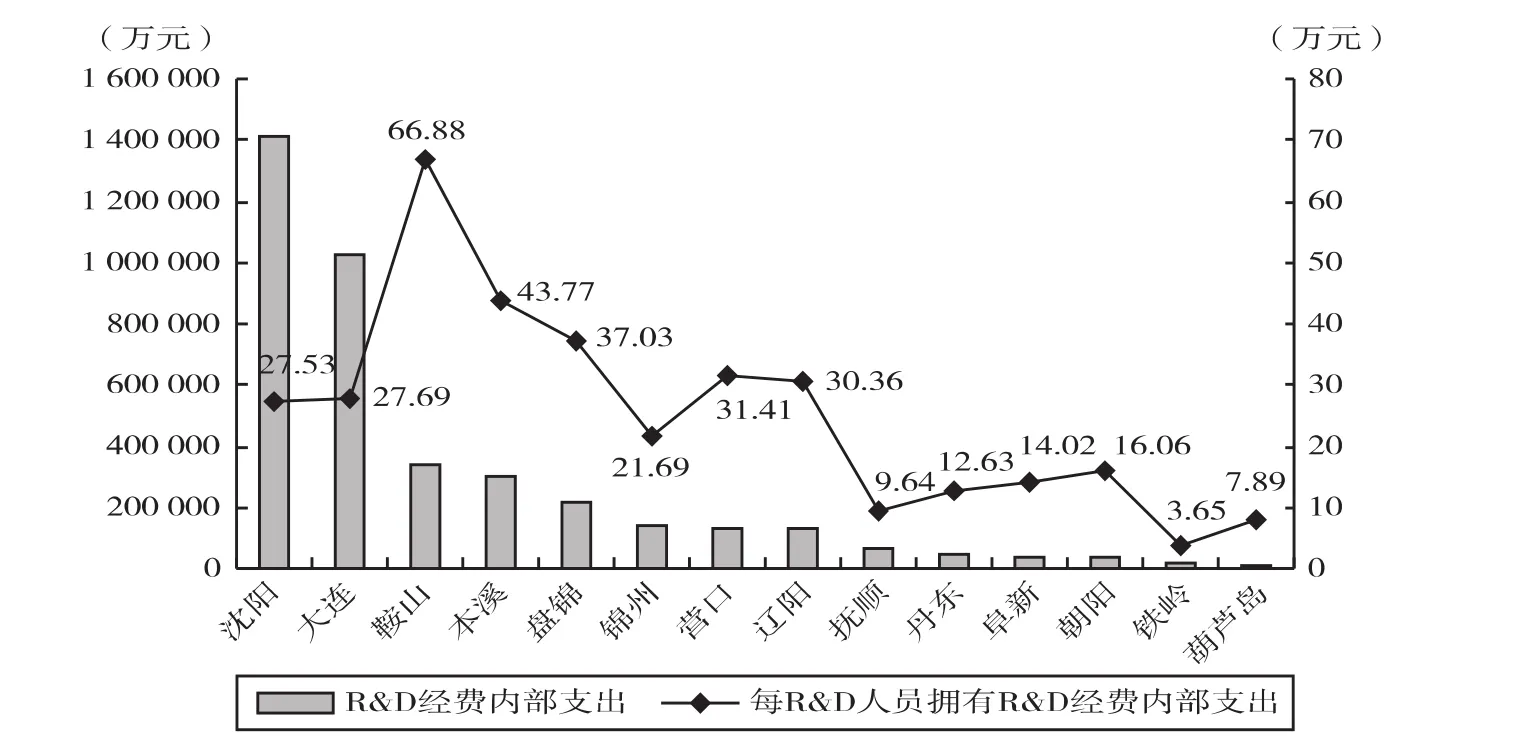

2.經費投入。(1)R&D經費排名。如圖2所示,遼寧沿海經濟帶六市中,大連市排名最高;然后依次是盤錦、錦州、營口、丹東和葫蘆島。從每名R&D人員擁有R&D經費內部支出情況來看,盤錦市和營口市的人均R&D經費超過了30萬元/人,大連市和錦州市超過了20萬元/人,丹東市超過了10萬元/人,而葫蘆島市僅為7.89萬元/人。

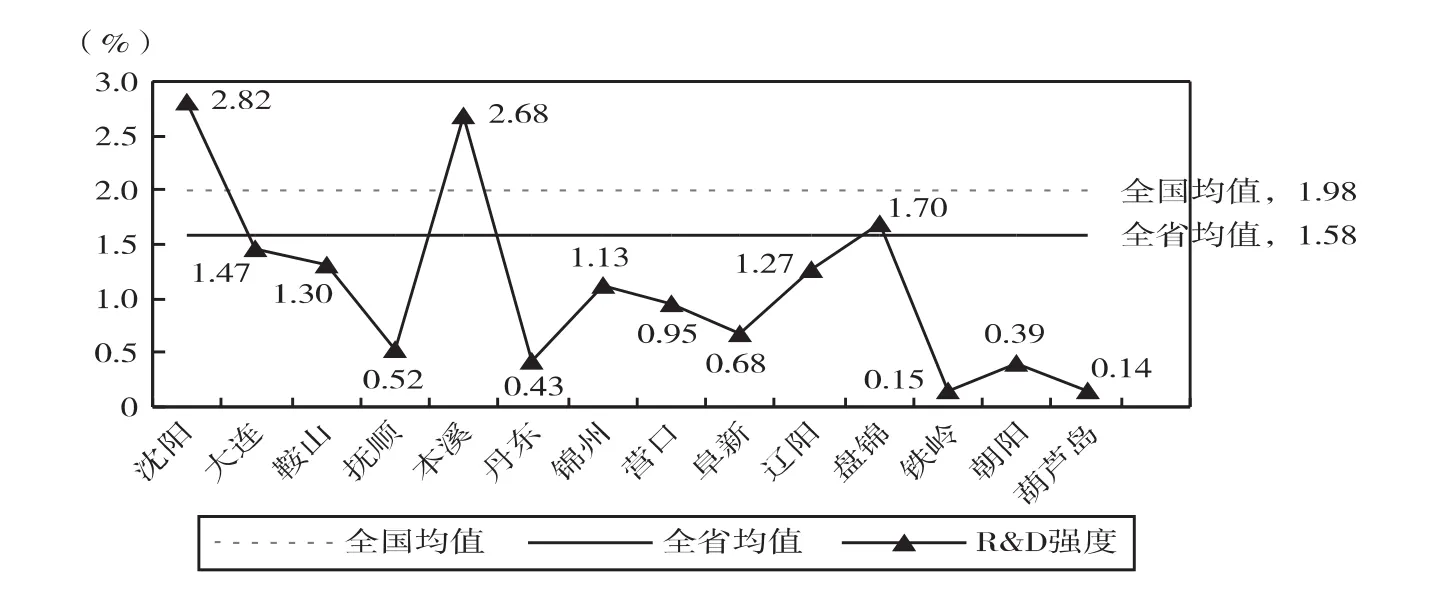

(2)R&D強度。圖3描述了各遼寧城市的R&D強度排名情況。遼寧沿海經濟帶六市中,只有盤錦市的指標值超過了全省均值。其他5市與全省均值間有著一定的差距。大連市指標值為1.47%,與全省均值較為接近。錦州市指標值為1.13%,與全省均值有一定差距。丹東、營口、葫蘆島指標值與全省均值差距較大。

圖2 全省各市R&D經費內部支出排名情況(2012年)

圖3 全省各市R&D強度情況(2012年)

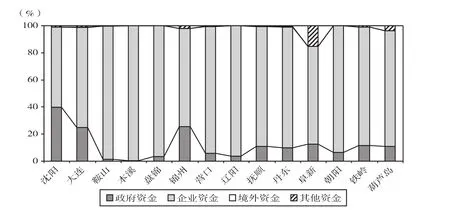

圖4 全省各城市R&D經費內部支出資金來源情況(2012年)

(3)R&D經費的資金來源。如圖4所示,沈陽、大連、錦州3市財政對產業技術創新有較多的經費支持,其他城市相對不足,而鞍山、本溪、盤錦和遼陽等城市對R&D經費支持比較欠缺。另外,各城市產業技術創新的融資渠道較為單一,大部分R&D經費來源于企業資金,對境外資金和其他融資渠道資金的爭取與利用還不到位。

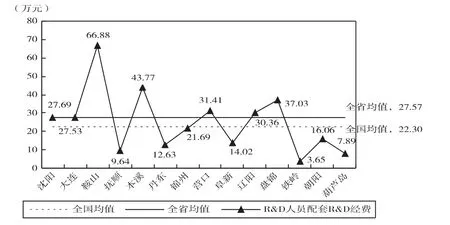

(4)R&D人員配套R&D經費比較。該指標體現了R&D人員支配R&D經費的能力。如圖5所示,營口和盤錦的指標值超過全省均值。大連、丹東、錦州、葫蘆島4市的指標值低于全省均值。

3.科技平臺建設。從總量來看,2012年,沈陽市以552個研究機構位居全省第一位;大連市以408個位居全省第二位、遼寧沿海經濟帶六市的第一位;其余各城市研究機構數均在100個以下,錦州市以98個研究機構位居全省第三位,葫蘆島市則僅有24個研究機構,排在全省最后一位。從每百個R&D人員擁有研究機構數來看,丹東、錦州、營口和葫蘆島4市的指標值均超過全省均值(1.12)。大連和盤錦兩市的指標值低于全省均值。

(二)產業技術創新產出。

1.專利產出。2012年,遼寧沿海經濟帶六市專利申請數合計占全省的比重為40%。其中,沈陽市以7180項專利申請位居全省第一位;大連市以5319項專利申請位居全省第二位、遼寧沿海經濟帶六市的第一位;其余各市除鞍山以外,均在400項以下;丹東、錦州、盤錦、營口的專利申請數介于248~399項之間;葫蘆島市只有65項專利申請。

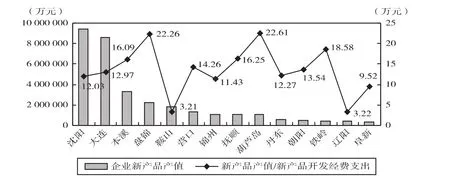

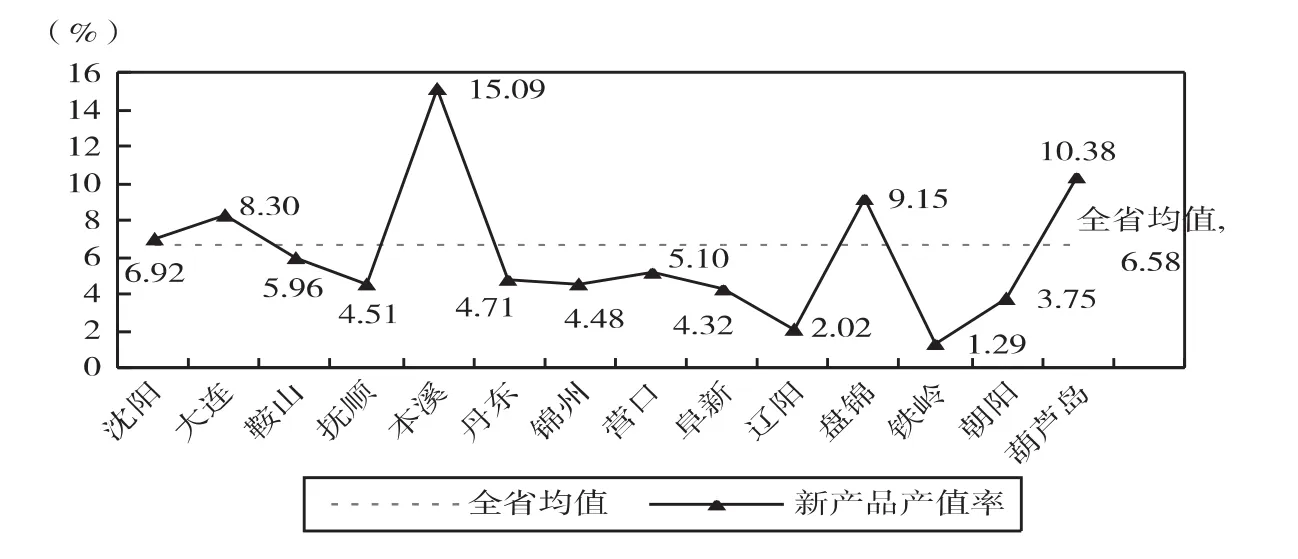

2.新產品產值。2012年,遼寧沿海經濟帶六市新產品產值占全省的比重為47%。全省各城市新產品產值存在較大差異(如圖6所示)。其中,沈陽市與大連市的新產品產值較高,分列全省第1、第2位;遼寧沿海經濟帶其余5市新產品產值情況位居全省中游水平;丹東市的新產品產值為六市最低。此外,葫蘆島市的新產品開發效率最高,達22.61,這說明葫蘆島市的經費利用效率高;盤錦市的新產品開發效率位居次席,也達到22.26;遼寧沿海經濟帶其余4市的新產品開發效率均在10以上,處于全省中游水平。在全省的新產品產值率排名中,遼寧沿海經濟帶六市中的大連最高,為8.30%;其余5市的指標均在8%以下,丹東市僅為2.02%。大連、盤錦、葫蘆島3市指標值超過全省均值。其余3市的指標值均低于全省均值(如圖7所示)。

圖5 全省各城市產業園區R&D人員配套R&D經費情況(2012年)

圖6 全省各城市技術創新新產品產值排名情況(2012年)

二、遼寧沿海經濟帶產業技術創新存在的問題

(一)人才規模不足,層次不高,政策導向需要加強。

總體來看,遼寧沿海經濟帶六市科技活動人員僅為全省的38%,R&D人員也僅為全省的39%,人才規模相對不足;從各市情況來看,除大連市外,其余5市科技活動人員與R&D人員較為缺乏。遼寧沿海經濟帶六市中,只有大連市和盤錦市的科技人員密度指標值超過了全國均值和全省均值,而其他4市與全國均值及全省均值間的差距十分明顯。此外,高層次人才的嚴重缺乏成為阻礙遼寧沿海經濟帶產業技術創新的障礙之一,說明遼寧沿海經濟帶地方政府對人才的培養和吸引政策還需要完善。分析顯示,大部分博士R&D人員在遼寧的首選城市是大連與沈陽,而其他城市屬于次要選項。

(二)資金投入缺口較大,企業融資渠道少。

從人均指標來看,盤錦市與營口市人均R&D經費超過30萬元,高于全省均值乃至全國均值,而其他4市的人均R&D經費均低于全省均值和全國均值;從強度來看,僅盤錦市的R&D經費占GDP比重高于全省均值,但與全國均值仍有一定差距,與《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020年)》提出的2.5%更是差距巨大,其他5市的R&D強度均低于全省均值1.58%。另外,遼寧沿海經濟帶乃至全省各地方政府的財政資金支持力度不大,大部分技術創新經費來自企業自有資金。其中,大連市與錦州市政府對創新的經費支持力度高于其他城市。此外,遼寧沿海經濟帶六市的產業創新融資渠道僅限于企業投資和財政支出,而境外資金和銀行貸款很少,在一定程度上影響了產業技術創新績效。

(三)科技平臺數量不足,平臺管理體制需要完善。

科技平臺是產業技術創新的基礎和保障。分析顯示,遼寧沿海經濟帶各城市的研究機構數量需要進一步增加。大連和盤錦兩市更要在均量指標上有所提高。另外,科技平臺的管理也存在一些問題:一是存在科技和教育兩個主管部門,職能交叉,導致創新資源的重復審批和配置。二是以市場為導向、以企業為主體的技術創新模式并沒有得到充分體現。高校和科研院所科研熱情高漲,但存在科技研究與市場需求脫節、成果轉化不力問題;而身處市場前沿的企業卻缺少足夠的創新動力和資源。三是產業技術創新服務平臺不健全,尤其是有關產業創新發展的數據資料不足,更新緩慢,為產業技術創新及其政策研究帶來嚴重障礙。

圖7 全省各城市技術創新新產品產值率排名情況(2012年)

(四)轉化能力不足。

目前,企業的研發資金主要用于現有產品和技術的完善,真正用于新產品開發的經費很少,用于基礎研究的費用更是少之又少。R&D人員申請專利效率值偏低,僅大連市和丹東市基本達到全省平均水平,但與全國均值尚有一定的差距,與先進水平差距更大;R&D經費轉化為專利申請數也不高,雖然大連市、丹東市和葫蘆島市的轉化效率高于全省均值,但大連市和葫蘆島市與全國均值之間仍存在一定差距。另外,遼寧沿海經濟帶六市的新產品開發經費轉化新產品產值效率值與國內其他主要城市之間仍存在一定的差距。此外,從新產品產值率來看,丹東、營口、錦州3市新產品產值率明顯低于全省平均水平。

(五)產學研合作與區域間協同存在問題。

此外,遼寧沿海經濟帶各城市產業園區和產業集群的產學研結合創新力度不夠,主要表現在:企業缺乏戰略眼光,對產學研合作創新的認識還不高;產學研合作創新的運行機制還不健全,效率低;產業技術創新聯盟的牽頭單位和成員實力較弱。同時,各城市之間的產業技術創新缺乏協同效應。各地技術創新活動當中,彼此間缺乏橫向協調,新產品和新項目雷同成為未來遼寧沿海經濟帶創新發展的嚴重障礙。

三、遼寧沿海經濟帶產業技術創新的對策

遼寧沿海經濟帶產業技術創新的總體思路是:以構建區域創新體系為基礎,以發展高新技術產業園區為先導、42個重點產業園區為重點,以培育創新型產業集群和特色產業基地為抓手,堅持企業主體、協同創新和市場導向,不斷完善園區體制機制,多渠道籌集技術創新資金,依靠高層次技術人才,通過產業技術創新平臺,實施技術創新、標準創新和產品創新,推動產業技術創新不斷跨上新臺階。

(一)構建區域創新體系。

本文在胡樹華等人(2009)①胡樹華、鄧恒進、牟仁艷、楊潔:《區域創新系統運行的“四三結構”模型及機理研究》,載于《科技管理研究》2009年第12期,第20~22頁。提出的區域創新系統“四三結構”模型基礎上,提出“四五三三”模式,包括四個部分:第一,四項創新投入,包括人才、資本、技術和服務;第二,五個創新主體,包括企業、科研機構、大學、中介機構和政府;第三,三項創新內容,包括技術創新、制度創新和管理創新;第四,三種創新產出,包括產品、產業和環境。構建區域創新體系要重點做好兩個方面的工作:第一,培育技術創新主體,強化其技術創新功能。政府應該著眼培育或做強具有支配、帶動效應的龍頭企業或核心企業,推動企業成為區域創新的決策主體、投入主體、收益主體和風險主體。第二,充分發揮高新技術產業園區技術創新的領先地位和導引作用,以點帶面,輻射和帶動其他產業的技術進步。

(二)培育創新型產業集群和特色產業基地。

培育創新型產業集群要主抓創新環境建設、主導產業選擇和服務體系構建三項工作。創新環境建設包括政府引導、政策措施、協同機制和文化氛圍四個指標;主導產業的選擇和發展要關注經濟總量、產業規模、主導產品、研發能力和知識產權五個指標;服務體系建設要做好企業培育、技術孵化和金融服務三個方面的工作。培育特色產業基地一定要在產業“特色”上下功夫:一是產業定位要清晰;二是產業技術含量要高;三是注重產業技術關聯,構建產業網絡;四是完善公共服務,不斷優化產業發展環境;五是發揮產業園區的產業集聚作用。

(三)加強集群企業技術創新能力建設。

首先,引導企業實施技術創新戰略。第一,在引進、模仿和學習的基礎上,立足于自主創新和合作創新。第二,在標準制式的選擇上,行業領先型企業應該優先選擇國際標準或國外先進標準,或者自主創立新標準;跟隨型企業可以執行國內標準或企業標準。其次,構建產業技術創新平臺。努力打造產業共性技術創新平臺、產業專業技術創新平臺和產業技術創新綜合服務平臺;有效協調科技平臺的審批和管理,教育部門應該側重高校及其相關產業共性技術研究的平臺管理,而科技部門則應關注以企業為主體的產業專業技術創新和服務體系建設;大力發展技術創新服務產業,建立健全和完善創新資源數據平臺。

(四)推動產學研協同創新深入發展。

以行業骨干企業或優勢企業為核心,根據產業網絡關系,聯合上下游企業、競爭性企業、互補產品企業、大學、科研院所等共同組建本區域或跨區域的協同創新聯盟或協同創新中心。推動產業技術創新聯盟向技術標準聯盟轉化,實施技術標準創新和技術標準競爭。②李慶滿、王洪軍:《制造業企業技術標準創新研究——以遼寧為例》,載于《標準科學》2013年第1期,第69~73頁。不斷引進輔助產品廠商加入聯盟,開發生產輔助產品,互相支撐,共同開拓市場;同時通過宣傳、展示等手段影響顧客預期,不斷擴大用戶安裝基礎,利用網絡效應的正反饋機制擴大市場份額;實施專利與標準捆綁策略,通過專利許可爭奪產業標準話語權;培育技術標準的差異優勢。

(五)多主體、多渠道、多層次籌集技術創新資金。

從長遠來看,“多主體+多渠道+多層次”的復合式融資模式是籌集產業技術創新資金的現實選擇。第一,企業通過內部積累增加技術創新投入。至少在“十二五”時期末,大中型工業企業平均研發投入占主營業務收入比例提高到1.5%,行業領軍企業逐步實現研發投入占主營業務收入的比例與國際同類先進企業相當。第二,要求聯盟成員單位履行繳費或出資義務。第三,要求銀行放寬小微企業信用標準和融資擔保條件,為技術創新項目增加專項貸款。第四,政府繼續增加對企業技術創新項目的財政支出撥款。第五,吸引外商投資,或引進風險投資。第六,扶持企業改制在國內外上市,發行證券籌集資金。

(六)大力引進和培育技術創新人才。

首先,自主培養創新人才。以沈陽、大連、錦州三個教育資源豐富的城市為中心,緊密結合沿海經濟帶發展實際情況,培養為產業技術創新亟須的人才。其次,緊密圍繞遼寧經濟社會發展需求,面向海外引進具有國際國內領先學術技術水平,或擁有自主知識產權、富有產業化發展潛力的科研成果,能夠突破關鍵技術、發展高新產業、帶動新興學科的學科帶頭人、科技領軍人才和高層次創業創新人才。重點引進沿海產業園區的新能源、新能源汽車、生物醫藥、新材料、電子軟件、先進裝備制造、海洋工程等戰略性新興產業高層次創業創新人才,以及重大創新項目、重點學科、重點實驗室等重大研發平臺緊缺急需的領軍人才。

(七)構建產業園區協同管理的體制機制。

將遼寧沿海經濟帶作為一個整體,基于開放、關聯的視角,推動區域間的產業技術創新協同管理。①渤海大學遼寧沿海經濟帶發展研究院:《遼寧沿海經濟帶發展研究報告(2012年)》,經濟科學出版社2013年版。第一,規制協同。制定《遼寧沿海經濟帶產業園區(產業集群)技術創新條例》,規定區域間協同管理的組織形式、職能、權限和運行機制。第二,決策協同。重點解決兩個方面的問題:一是園區間錯位發展問題;二是打造跨園區產業鏈。第三,資源協同。盤活沿海六市的產、學、研、政、金各領域的人才和技術等資源要素,推動“園園合作”、“市市合作”,促進資源共享。第四,信息協同。建立“數字化(網絡版)”產業園區,作為遼寧沿海經濟帶所有產業園區網站的共建平臺和統一入口,各園區子網可以展示相關技術創新項目、平臺、人才需求等信息。