美國新型城市化對廣東城市化的啟示和思考

◎ 鄭澤爽 胡劍雙

美國新型城市化對廣東城市化的啟示和思考

◎ 鄭澤爽 胡劍雙

本文通過對美國城市化道路的回顧,提出美國城市化發展經歷了傳統城市化和新型城市化兩個時期,并對各階段城市化發展特征和問題進行總結,然后以城市社會經濟發展與城市空間升級之間的關系為切入點,闡述美國在新型城市化時期所采取的空間措施與政策安排,最后結合廣東城市化發展的現階段特征,提出廣東應大力推行城市化發展戰略,以城市化統領社會經濟發展,率先探索新型城市化發展模式。

美國 城市化道路 新型城市化 廣東 城市化發展戰略

人類自有社會分工之后,便有了城市,早期的城市主要作為政治中心、宗教中心和軍事中心而存在。自工業革命以來,城市開始作為經濟中心在人類社會的發展中扮演重要的角色。錢納里提出的工業化階段理論和諾斯姆提出城市化普遍呈現“S軌跡”等理論表明,世界各國的城市化發展具有一定的規律性。美國作為西方發達國家經濟的典型代表,其城市主要是以經濟活動為主,城市化發展對促進美國經濟現代化的進程起到了極大的作用[1]。美國城市在發展過程中也曾遇到了空間無序蔓延、環境污染、社會分異和種族矛盾等問題,以及解決問題所采取的措施,這些對廣東的城市化和城市空間發展轉型具有一定的借鑒意義。

一、美國的城市化發展階段

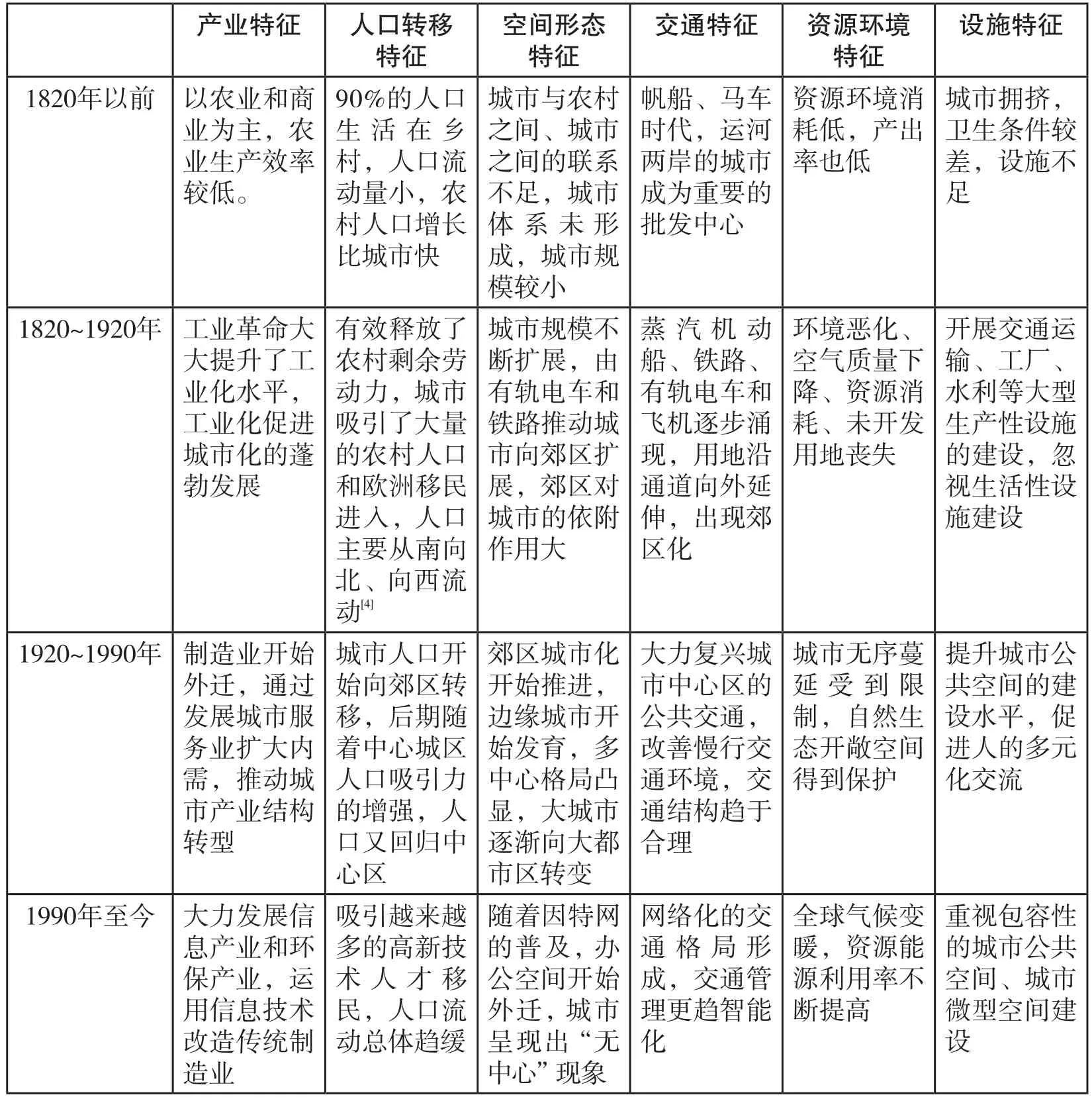

總結國內外相關學科學者對美國城市化發展階段作出的研究,王旭提出美國城市發展經歷了前后銜接又各具特色的兩個階段,以單核城市集中發展為特征的傳統城市化和以中心城市與外圍地區互動發展為特征的大都市區化[2]。宋金平等主要根據城市交通工具的變革將美國城市化歷程分為五個階段,分別為帆船、馬車時代、蒸汽機和鐵路時代、蒸汽機和鋼鐵時代、汽車和飛機時代、疏散時代[3]。顧朝林認為美國城市經歷了四次轉型過程,包括以農業技術革命為核心的第一波、以工業革命為主體的第二波、以知識經濟為主體,先進技術和創新為核心的第三波和以全球化為核心的第四波[4]。綜合對美國城市化發展過程中的產業、交通和空間形態等特征的總結(表1),本文認為應將美國城市化發展分為傳統城市化時期和新型城市化時期,并可細分為傳統農業時期、傳統城市化時期、大都市區化時期和網絡化大都市區化時期四個階段(圖1)。

表1 美國城市化發展特征

(一)傳統城市化時期:從鄉村到城市,以工業化推動城市化發展

19世紀是美國城市化快速發展的時期,主要受工業革命的帶動、大規模移民和交通的發展等因素的影響[1],其中工業化成為了城市化發展的最重要的動力,有效釋放了農村剩余勞動力,使得人口大量向城市集聚。(1)在殖民地時期,美國是一個典型的鄉村國家,農業作為國民經濟的命脈,90%的人口生活在鄉村,城市數量較少,人口大于50萬的城市主要分布于大西洋沿岸,如紐約、波士頓、查爾斯頓和費城等港口城市。(2)蒸汽機動船和鐵路等交通工具的發展,使得芝加哥、密爾沃基、明尼阿波利斯、底特律、克利夫蘭和圣路易斯等城市形成了五大湖工業制造業帶。(3)隨著舊金山、洛杉磯等城市發展起來,西部出現了礦業和鐵路等新型城市,人口流向逐漸從東部向中部,再從中部向西部轉移,全國形成了以城市為中心的經濟體系。(4)隨著摩天大樓的出現,城市中心區的建筑高度不斷增加,城市的集中化程度不斷提升。1900~1920年間,美國城市人口迅速增長,紐約、芝加哥、底特律、克利夫蘭等城市的人口都增加了1倍以上,至1920年,城市人口開始超過農村人口。(5)城市空間隨著公共馬車、有軌電車和火車等交通工具的發展而不斷向外擴張,城市不斷合并周邊郊區,城市呈現出圈層拓展的空間格局,城市規模不斷擴大,但尚未形成蔓延之勢。

(二)新型城市化時期:從城市化到大都市區化,以城市引領社會經濟事業發展

新型城市化時期是以大都市區為發展主導的時期,郊區化成為拉動城市進一步發展的力量[5]。(1)20世紀初期,城市也開始出現了規模不經濟現象,20年代經濟繁榮和汽車交通的發展帶來了美國的第一波郊區化浪潮,但是,隨之而來的大蕭條和二戰減緩了郊區化的步伐[6],至1940年,美國幾乎有一半人口居住在大都市區內。(2)二戰后,高速公路和小汽車的發展使得美國出現了第二波郊區化浪潮,城市人口、商業、制造業和辦公空間等要素不斷向郊區轉移,城市中心區的公共服務能力供給不足,產生了交通、住房、衛生等一系列亟待解決的社會問題。(3)1970年以來,紐約、芝加哥、波特蘭等城市都通過中心區的復興策略,帶動城市和產業發展轉型,在中心城區大力發展現代服務業,加強政策引導提供更多住房、就業和教育機會,推動以人為本的城市空間建設,引導人口回歸城市中心。同時為應對產業轉移導致的“產業空洞化”,美國制定了以信息化推動產業發展的政策,大力發展以信息產業為主的高新技術產業,并通過信息技術改造提升傳統制造業,從而有效振興制造業的發展。(4)20世紀90年代以來,美國人口超百萬的大都市區占全國人口的比重達到53.4%。以紐約、芝加哥和洛杉磯為核心的三大都市圈不斷延伸,形成了范圍巨大的大都市延綿帶,呈現出以大型大都市區化為主導的城市發展特征。

二、美國新型城市化發展的經驗啟示

美國傳統的城市化動力來源于工業化,城市人口遷移與城市產業發展是緊密協調,有效防止過度城市化和滯后城市化,美國主要通過不斷提升工業技術和促進產業升級帶動城市化發展,但是對于城市病、城市公共服務的問題缺乏統一的考慮。城市作為有機生態體,內部的社會經濟活動之間存在著復雜的關系。進入新型城市化時期后,由于人口的大量集聚,產業、交通和公共政策等各種因素促使城市空間升級,城市空間升級進一步帶來人口素質和產業發展水平等要素的提升,最終促進城市升級,這一切對其他國家和地區的城市化發展具有一定的借鑒意義。

(一)優化多中心網絡化的大都市區空間格局,促進人員、資金等要素的有效流動

生產要素的自由流動對城市的高效發展起到了重要的作用,流通網絡的構建是支撐大都市區空間格局形成的重要因素,而城市交通技術的革新對城市空間形態的演變造成了一定的影響。美國小汽車以及高速公路的快速發展帶來了美國城市郊區化的無序蔓延,導致城市規模不斷擴大。為了構筑網絡化的大都市區的空間格局,美國城市主要采取了以下的措施:(1)大力發展鐵路、機場和高速公路等區域交通設施,構建區域快速交通網絡,形成覆蓋全國的商貿物流流通網絡。(2)重點發展輕軌和快速公交、通勤鐵路和地鐵等大運量公共交通,形成大都市區多模式交通走廊。(3)推進全國信息基礎設施建設,搭建區域信息基礎設施網絡,將全美各地的企業、學校、圖書館、醫院、政府機關和大部分家庭聯成一體,實現信息共享[7]。

美國區域流通網絡使得城市之間和城鄉之間的各類生產要素得以自由流動,促進了東部與中西部地區的聯系,生產要素的空間配置得到了優化,推動了區域經濟協調發展。網絡化的大都市區格局使得生產與管理的各個環節在空間上得以分離,促進了大都市區內部的生產服務業分工,對促進區域一體化下的城市特色化發展產生了極大的作用。信息技術的發展逐漸減弱了傳統產業對中心區位的需求,導致不少新建辦公空間都轉移到環境幽靜的郊區,形成了網絡化的生產管理網絡[8]。

(二)構建組團式、緊湊型的城市空間結構,推動生產要素的集約節約利用

新型城市化時期的典型特征是城市空間形態從原有的單一中心向多中心的大都市區轉變,郊區對城市中心城區的依賴性逐漸減弱,城市中心區與郊區之間的組團關系影響了城市內部的社會經濟活動。美國城市主要采用了以下空間措施進行構建組團式、緊湊型的城市空間結構:(1)劃定城市增長邊界,將開發量控制在增長邊界以內,形成集約緊湊的城市空間格局。(2)在中心城區大力發展公共交通,改善公共交通基礎設施,加強各類公共交通系統之間的互補關系。(3)采用公交導向型(TOD)開發模式。統籌安排公交樞紐周邊的土地利用,把人流吸引到公交樞紐周邊地區,提高其開發密度,從而減少對土地的需求。(4)提倡理性增長理念,鼓勵功能復合用途的開發,促進居住、辦公以及就業的平衡[9]。

高效的城市空間結構有助于轉變城市“攤大餅”式的無序蔓延,降低土地消耗和環境損害,促進生產要素在空間上的高度集約節約。俄勒岡州的波特蘭市是美國成功控制城市蔓延的典范,過去30年實施“城市增長邊界”以來,城市人口增長了50%,而其土地僅增長了2%。將城市整體作為一個經濟體,注重功能復合和多樣性開發,可促進了各組團內部的功能趨于完善。如為了解決郊區的公共服務設施不足的問題,美國在郊區建成了集商業、購物、娛樂功能為一體的城市新區[8]。

(三)建立促進產業轉型的空間支撐體系,提高城市創新能力和人口素質

新型城市化強調營造新型的產業發展空間和完善的人力培訓和保障系統,為城市產業轉型升級提供有力的支撐。(1)應對制造業外遷,政府和非政府組織建設郊區產業園區,讓同類制造業聚集,并配套相應的公共科技服務和生活服務設施。(2)通過對城市中心區的空間實施再開發與改造,致力營造城市服務經濟的發展空間環境。(3)建設高科技產業園區。政府有組織地在位于研究機構附近的地區安排高技術增長極,建設公共科技孵化器,為新創企業提供辦公場所和設施。(4)在公共服務方面,建立多層次的社會公共服務體系,在教育、失業、看病、養老和住房等方面實現了均等化[10]。(5)建立面向不同就業群體、產業集群的就業培訓基地,積極實施修改有助于吸引更多外籍科技人員的移民法,建立可流動的福利賬戶,為勞動者制定終身學習計劃等政策。

(四)建設職住平衡、功能復合的新型居住社區,提升市民居住質量

為提升市民居住質量,解決中低收入階層的住房問題,改造中心區貧民窟,聯邦政府開始大規模介入城市住房問題,推動了居住空間的擴展以及居住區的建設與空間優化。(1)聯邦政府支持私人購房貸款的政策,大幅減少首付(甚至僅為5%),并延長貸款償還期到30年,鼓勵居民在郊區新開發的居住區購房,客觀上導致了老市區空心化,刺激了郊區擴張,開發商在郊區建造了大量低密度、高質量住宅。(2)實施住宅法案,開展公共住宅建設項目,以城市更新為名大規模對中心區貧民窟和衰敗地區進行改造,中央政府出錢,地方政府可以自行決定需要拆遷的棚戶地區和其他舊區,拆遷后建造高層公共住宅。但城市更新推動了種族和階級的隔離,摧毀了歷史延續性,集中建設的公共住宅區成為新的貧民窟,因此1974年通過“住房與社區開發法”,政府提出提供補貼鼓勵低收入居民在私人住房領域尋求住房的政策,為低收入階層提供多樣化的住房選擇。(3)采用傳統鄰里為導向(TND)開發模式①,在中心區合理的范圍內布局不同規模的住宅、商業設施、娛樂休閑設施、市政設施等,達成居住、辦公以及就業的平衡,吸引新的居民入住,促進中心區經濟再開發。

(五)營造高品質的城市公共開放空間,豐富市民城市生活

20世紀初,美國為恢復城市中心的良好環境和吸引力而進行了“城市美化運動”,主要進行公共建筑、公共場所和公園系統的規劃和改造;到70年代開始對城市更新方法和中心區人口流失的問題進行反思,城市建設從“以物為重”轉向“以人為本”,更加關注一些人性化公共空間的設計和建設,真正滿足人的需求。(1)更新開發現有城市中心城區內的棄置地、棕地、舊廠房,引入大型公共圖書館、文化中心和文化創意空間等設施,改善中心城區環境,恢復中心城區活力。波特蘭市珍珠區過去是舊倉庫集中地,通過更新改造,建設輕軌系統與市中心相連,成為著名的文化創意產業區。(2)以城市設計引導濱水區和開放空間的高質量建設,結合濱水空間布局大型文化設施,提高綠化空間的流動性和可達性。如芝加哥通過規劃建議政府大力投入湖濱公共空間的再開發項目,建設湖濱新公園。(3)建設城市微型空間,吸引各種收入和階層的人群。將一些被長期忽略的地帶改造成人流密集、活動多樣的場所,如小餐館、咖啡廳和休息亭廊等,建設成為適合居民日常活動的小廣場、小公園,不但可以吸引上班族和游客前來休閑健身,還定期舉辦各類文娛活動,推動城市多元發展。

(六)打造自然休閑體驗空間,保護自然環境的同時發展生態經濟

美國各州在克服城市大規模開發導致的城市蔓延等“城市病”過程中,提出“精明增長”等新的發展理念,積極保護和恢復那些支撐城市、郊區和鄉村村落的自然生態系統,并通過綠色基礎設施的建設,為市民提供更多的生態休閑場地,發展生態經濟。(1)建設由步行道、自行車道和自然資源走廊組成的多樣化綠道,將城市與大自然系統重新連接起來。綠道不僅為生物的遷徙提供了通道,同時也給周圍的居民帶來了連續的自然生態體驗。如波士頓的“翡翠項鏈”公園綠道系統將波士頓、布魯克林坎和布里奇之間的綠地系統聯系起來,并與居民的生活有機地融合在一起,為人們提供騎車、踩滑輪、跑步以及滑雪的場所。(2)建設城市生態公園,改善城市生態循環系統。如波特蘭建成的雨水濕地花園,對緩解城市的雨水沖擊,減輕城市熱島效應提供了很大的幫助,同時也給周邊的居民帶來了豐富的自然生態游憩體驗。(3)大規模改造硬底化空間,恢復自然生態綠地。如波士頓將中央干道改造成地下通道,留出地面土地作為公園綠地。(4)建設鄉村生態旅游社區,發展旅游帶動生態保護事業。如懷俄明州由政府出資收購野生動物活躍的自然區和山區,在野生動物保護區外圍建立了不少鄉村旅游娛樂設施和酒店,在保護自然環境的基礎上發展生態旅游業,既產生了巨大的經濟效益,也推動環保事業的發展[16]。

三、廣東未來的城市化發展戰略探索

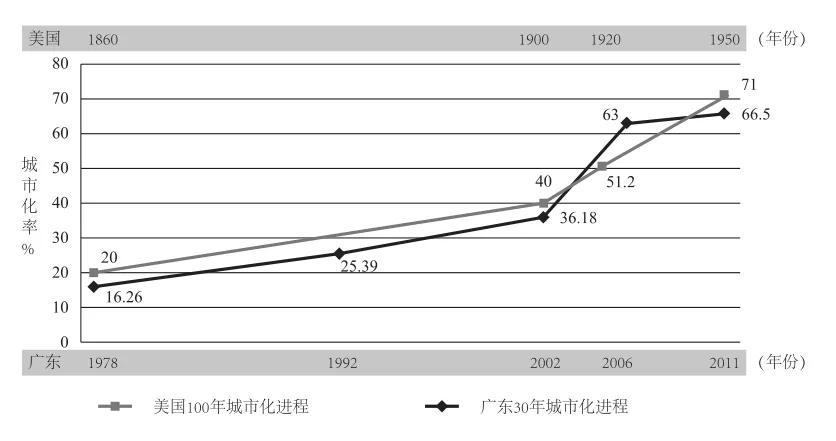

改革開放以來,廣東城市化超常規發展,用30多年時間走完了美國近100年才走完的歷程(圖2)。到2011年全省城鎮化水平達到66.5%,整體上進入了以城市社會為主的新城市化時期,但是區域發展不平衡,珠三角地區城市化率達到了83.01%,已進入了以大都市區化為發展重點的新型城市化時期,粵東西北地區由于工業化起步慢,還處于以工業化帶動城市化的發展時期。目前,廣東已基本終結過度依靠外源經濟動力,通過大規模吸納省外非農就業實現快速發展的趨勢,正經歷中等收入陷阱的考驗,外部市場競爭日趨激烈,內部發展方式總體粗放,資源環境約束趨緊等問題。

在廣東城市化當前的發展階段,應注重區分區域發展差異,推行差異化的城市化發展戰略,加快推進特色新型城市化、提高城市化發展水平,“加快轉型升級、建設幸福廣東”。國務院副總理、原廣東省省委書記汪洋指出“要把新型城市化作為促進工業化、信息化、市場化和國際化的重要抓手”。

圖2 美國和廣東城市化進程對比

(一)以區域基礎設施建設為支撐,構建六大都市區,形成省域空間網絡化格局

加快完善廣東省的區域流動網絡,支撐六大都市區建設,促進區域合作,吸引發展資源集聚,形成“省域空間網絡化”的格局。(1)完善區域空間結構。珠三角地區應積極攜手港澳,共同推進世界級城市群的建設,并以廣佛肇、深莞惠和珠中江三大都市區建設作為重點,加快培育網絡化的空間結構。粵東西北地區應以中心城市為核心,發揮中心城市的輻射帶動作用,構建汕潮揭、湛茂和韶關三大都市區,并繼續推進點軸開發模式,優化城市體系。(2)繼續推進區域交通設施建設,支撐區域流通網絡構建。珠三角地區應加快城際軌道交通網絡和城市地鐵建設,推動公交優先的出行方式。粵東西北地區充分發揮出省通道的優勢,建設支撐工業化發展的物流網絡,完善城市的鐵路和高速公路等對外交通。(3)構筑大都市區完善的多中心城市格局,形成良好的區域分工,打造特色化和差異化的城市。如在廣佛肇都市區內部,廣州與肇慶的關系應該是一種互相依托的關系,廣州為肇慶帶來了巨大的財富投資,而肇慶則給廣州提供高水平的宜居生活環境和舒適度。(4)利用交通樞紐的地位,積極吸引人流、物流和資金流的入駐。廣東各市還應依托高鐵站場,積極推動城市綜合開發。珠三角地區應積極利用城市與城際軌道的樞紐,繼續實施采用公共交通導向的土地開發。粵東西北地區應建立與珠三角城際軌道有效連接網絡,在網絡化的基礎設施的基礎上,利用珠三角的民間資本對粵東西北地區的資源進行開發。

(二)優化城鄉空間結構和布局,形成“生態型、網絡化、組團式”的空間形態

高效的城市空間結構是建設理想城市的基礎,通過城市化引導資源集約利用和環境集中治理,走資源節約、環境友好型的城市化道路。(1)廣東應推動各市積極建設永久性限制開發的環城綠帶,構建城市空間增長邊界,劃定基本生態控制線,抑制城市無序蔓延,引導內部形成集聚發展的城市組團。(2)建立覆蓋城鄉的綠色生態網絡,重點保育森林、濕地、濱水地帶和其他有生態價值的區域,維護城鄉生態格局;(3)在城市內部梳理城市道路,大力發展城市公共交通,構筑城市組團之間的便捷聯系網絡,通過資金和技術手段,逐步實現城際軌道、地鐵、快速客運交通、公交系統和慢行系統的無縫銜接,改善城市交通環境。(4)優化城市新區與舊區之間的空間關系,在城市新區與舊區之間形成良好的生態分割,積極推行組團內部的功能復合的開發模式,協調城市生產與生活之間的關系,有效減少組團之間的日常通勤交通。(5)強化城市對農村的推動作用,形成城鄉互補的發展格局。粵東西北地區應積極利用靠近珠三角地區外圍城市的地緣優勢,大力發展生態觀光農業,進一步探索資源增長型、環境修復型的發展模式。

(三)積極提高城市化發展質量,以城市核心功能區升級引領社會經濟發展轉型

城市空間特征和城市勞動力特征決定了城市的產業特征,城市化發展質量對高端產業的入駐具有重要的影響。因此,加快推動空間升級,提高人口素質,有助于引領社會經濟發展的轉型。(1)大力推進城市中心區的制造業外遷,為城市服務經濟發展騰挪空間。珠三角地區應積極發展具有國際影響力的金融、商務、會展和總部經濟,粵東西北地區應利用中心城區的服務功能,發展專門化的服務經濟,形成全省的生產服務業網絡。(2)轉變產業園區的發展模式,在研究機構和研發企業等附近,建設高新技術產業園區,并配以公共科技孵化器和生活配套設施,從而吸引高新技術產業的入駐。(3)積極營造適合高端的研發、教育等發展的環境,建成低密度、生態化的辦公環境,積極吸引高端人才的集聚,鼓勵科技人員創業發展。(4)完善人才培養、引進和使用的體制機制,建立城鄉一體的勞動力市場管理服務信息系統和完善的就業管理和培訓服務體制,建設職業教育和技能培訓基地,為城鄉勞動力均享就業服務和就業援助。(5)通過建設智慧城市時代的空間基礎設施,實現物流、家居、安防、城管、應急、養老和旅游等領域的智慧化。

(四)以滿足人的需求為目標,營造以人為本的城市空間和制度環境

新型城市化的最終目標是實現人的自由發展,廣東省應積極構筑城鄉之間自由流動的制度環境,為人的發展提供充分的保障。(1)積極利用“三舊”改造的時機,在舊城區中加強微型城市公共空間建設,為居民的日常活動提供充足的空間,積極制定具有包容性的城市公共政策,建設對各階層人群自由開放的包容性公共空間,完善公共空間的配套設施和管理。(2)繼續推進綠道網絡建設,加快推進廣東省綠道網建設,結合廢舊交通設施改造,建成聯系居民日常生活的線性空間。(3)結合嶺南水鄉特征,積極改造濱水地區的老工業區,打造城市濱水公共空間,建成地域特色文化場所,建設中西融合、多元并蓄的嶺南特色城市。(4)著力構建保障住房和商品住房“雙軌制”,以商品房市場為基礎兼顧保障住房。商品房滿足中高收入人群居住需求,主要由市場規律來調節,而保障性住房滿足中低收入人群居住需求,由政府主導。(5)破除地域、戶籍等限制,促進社會階層之間的良性流動,完善異地務工人員積分入戶城鎮等制度,促進他們逐步融入所在城鎮。通過網絡化的流動空間消除人的職業、定位、身份和戶籍等差別,把選擇交給個體、社會,實現農民市民化和市民公民化。

四、結語

自2008年全球金融危機以來,我國沿海較發達地區面臨著城市轉型與城市空間重構的壓力,積極借鑒美國等西方城市化已基本成熟國家在發展過程中所經歷的經驗教訓,以城市化統領社會經濟發展,構筑多中心網絡化的大都市區空間格局,以城市空間升級引領城市升級,發展城市服務經濟,積極應對轉型中巨大的壓力,積極拉動內需,推動轉型升級方面,搶先一步,探索在新的時期的城市化發展的經驗。大力推行以人為本的城市化發展戰略,將城市建成能有效滿足人的活動、人的需求,積極推動公共服務設施均等化,保障城市文化、體育、教育、基礎設施和公共空間等公共服務的供給。

注釋:

①TND開發強調的是在居住鄰里(步行大約5分鐘)的范圍內實現不同功能的復合,綜合布置市場、活動中心、中小學、幼兒園、公交車站、綠地,就近滿足就業、教育、休閑、購物等多種需求。

[1]李其榮.城市化加快了美國經濟現代化的進程[J].現代城市研究,1997(4): 38-40.

[2]王旭.美國城市發展模式——從城市化到大都市區化[M].北京:清華大學出版社,2006.

[3]宋金平,李香芹.美國的城市化歷程及對我國的啟示[J].城市問題,2006(1):88-93.

[4]顧朝林.轉型發展與未來城市的思考[J].城市規劃,2011(11):23-34,41.

[5]黃柯可.人口流動與美國城市化[J].世界歷史,1996(6): 29-38.

[6]洪文遷.紐約大都市規劃百年新城市化時期的探索與創新[M].廈門:廈門大學出版社,2010.

[7]曾云.美國的信息產業政策與信息現代化[J].對外經濟貿易大學學報,2000(6):5-7.

[8]黃志宏.戰后美國城市發展的新特點[J].城市問題,2007(9):79-84.

[9]丁成日,孟曉晨.美國城市理性增長理念對中國快速城市化的啟示[J].城市發展研究,2007(4):120-126.

[10]“公共服務均等化”課題赴美加考察團.加拿大和美國基本公共服務均等化情況的考察[J].宏觀經濟研究,2008.

[11]徐和平,蔡紹洪.當代美國城市化演變趨勢及其新特點[J].城市發展研究,2006(5):13-22.

[12]王旭.大都市區化本世紀美國城市發展的主導趨勢[J].美國研究,1998(4):65-77.

[13]徐和平.美國城市化各階段簡析[J].貴州師范大學學報(社會科學版),1995(2):69-72.

[14]劉建芳.美國城市化發展的新趨勢城市郊區化[J].信陽師范學院學報(哲學社會科學版),2002(5):33-38.

[15]張京祥.西方城市規劃思想史綱[M].南京:東南大學出版社,2005.

[16]詹姆斯?穆迪比安卡?諾格拉迪,著.第六次浪潮:一個資源為王的世界[M].張靖斯,譯.中信出版社,2011.

[17]吳冬青,馮長春,黨寧.美國城市增長管理的方法與啟示[J].城市問題,2007.

[18]張穎.美國西部鄉村旅游資源開發模式與啟示[J].農業經濟問題,2011,03.

[19]莊悅群.美國城市增長管理實踐及其對廣州城市發展的啟示[J].中國城市發展網.

[20]張庭偉.1950—2050年美國城市變化的因素分析及借鑒(上)[J].城市規劃,2010,34(8):39-47.

[21]顧朝林,趙民,張京祥.省域城鎮化戰略規劃研究[M].南京: 東南大學出版社,2012.

[22]錢維.創新型城市發展道路——美國典型城市轉型經驗和啟示[J].改革與開放,2011,(4):16-19.

[23]孫一飛,馬潤潮.邊緣城市:美國城市發展的新趨勢[J].國際城市規劃,2009,24(zl):171-176.

[24]李山勇,張景秋,章定富.美國的城市化進程與現代城市規劃聯系的解讀[J].城市問題,2007(04).

[25]王磊,伍新木,Michael Latham.鐵路人口流動與城市化[J].城市規劃匯刊,2001(06).

[26]白國強.美國郊區城市化及其衍生的區域問題[J].城市問題,2004,(04):66.

[27]楊貴慶.未來50年影響美國大城市發展的十大因素及其思考[J].城市規劃學刊,2006(05).

[28]張建波,胡啟萍,郭建強.美國信息產業發展戰略對我國的啟示與借鑒[J].生產力研究,2008(4):93-95,98.

America Neo-urbanization and Its Implication to Guangdong

Zheng Zeshuang,Hu Jianshuang

Through a review of American urbanization,this article proposes that American urbanization experienced the traditional urbanization and neo-urbanization,and summarizes urbanization development characteristics and problems of each stage.Taken the relationship between the urban social and economic development and the urban space upgrade as a breakthrough point,this article states the space measures and policy arrangement taken in the new period of neo-urbanization in America.With the current characteristics of urbanization in Guangdong,this article states that Guangdong should push forward the development strategy of urbanization and explore neo-urbanization model to guide social and economic development.

America; urbanization; neo-urbanization; Guangdong; urbanization strategy

F2

10.3969/j.issn.1674-7178.2014.06.015

鄭澤爽,城市規劃師,廣東省城鄉規劃設計研究院,研究方向為區域與城市規劃。胡劍雙,城市規劃師,江蘇省城鎮化和城鄉規劃研究中心,研究方向為區域規劃、城鎮化和城鄉規劃政策。

(責任編輯:陳丁力)