縣級耕地質量等級成果補充完善探析

張宏飛 吳曉光

摘要:耕地質量等級成果補充完善是實施最嚴格耕地保護的基礎性工作,等級成果已應用于國土資源管理的工作中。本文是針對耕地質量等級成果補充完善的方法、過程、成果進行的分析;并對補充完善過程中存在的問題及原因進行的探析。

關鍵詞:耕地質量 等級成果 探析 縣級

農用地分等定級估計工作是“新一輪國土資源大調查”的一項重要成果內容。農用地分等是根據農用地自然屬性、社會屬性和其在經濟活動中的地位和作用,綜合評定農用地的質量差異并劃分等別的工作。農用地分等是國土資源管理的一項基礎性建設,其工作成果不僅將為基本農田保護、耕地占補平衡考核服務,而且還將為土地征用制度改革、土地開發整理等方面服務。在新時期國土資源管理的多項工作中,農用地分等工作成果將發揮重要作用。

隨著農用地分等工作的完成及成果多元化應用的開展,農用地分等成果的現實性、準確性成為一個問題。由于農用地分等開始的時間和完成時間不同,收集的基礎數據時期不一,影響了農用地分等成果的現實性和其在管理工作中的應用,農用地分等的成果面臨著動態更新問題。基于作者在縣級耕地質量等級成果完善工作實踐中遇到的問題,有必要對本次縣級耕地質量成果的結構、應用等方面作進一步探討。

1 耕地質量等級成果補充完善簡介

1.1耕地質量等級成果補充完善研究過程

內蒙古自治區農用地分等工作是2003年完成,2012年完成了耕地質量等級補充完善成果工作,分等過程在內蒙古自治區國土資源廳的統一部署和指導下開展進行的。選用的軟件是MapGIS 6.7和ARCGIS軟件。該項工作以2010年土地利用變更調查成果圖件為工作底圖,套合旗縣已經完成的農用地分等成果,通過開展補充調查、數據收集整理分等對象原始屬性數據和產投調查數據,并進行分析,結合《農用地分等規程》及農用地分等工作確定的相關參數,重新進行計算,確定耕地質量等別。根據補充完善后的成果,在2010年度土地利用變更調查數據庫的基礎上,建立耕地質量等級數據庫,并完成相關表格、報告、圖件等成果。

1.2縣級耕地質量等級補充完善主要成果

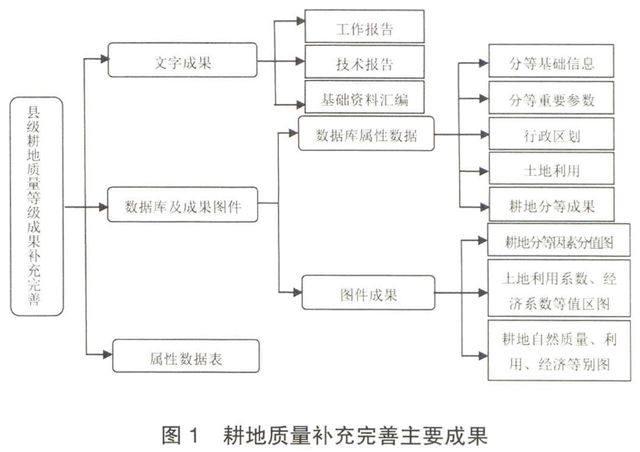

對縣級耕地質量等級成果進行更新,形成的耕地質量等級補充完善成果主要包括文字成果和數據庫及成果圖件以及由數據庫導出的專題圖和屬性數據。文字報告主要就補充完善的工作情況、技術報告等,采用的技術方法和思路及最終的成果作描述和分析;數據庫及成果圖件包括空間圖形及基礎、中間和成果的屬性數據和圖件成果。具體成果結構見圖1:

2 耕地質量等級成果補充完善分析

2.1耕地質量等級成果補充完善技術方法分析

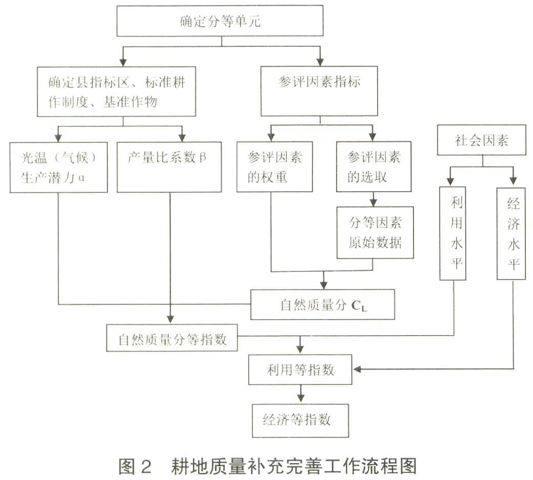

縣級農用地分等基本采用因素法,耕地質量等級補充完善工作流程圖見圖2。分析流程圖可以得出,縣級耕地質量等級補充完善工作分為數據采集和中間計算兩方面,其中數據采集是決定著補充完善成果準確度,主要收集是土壤資料、投入產出等數據;中間計算首先確定分等單元,確定縣指標區、標準耕作制度、基準作物;然后確定參評因素指標,確定參評因子權重;最后結合產量比系數、光溫(氣候)生產潛力、社會因素進行各分等指數的計算。

2.2縣級耕地質量等級成果補充完善過程與分析

2.2.1基礎資料收集整理

通過對耕地自然質量條件、利用水平和集約經營水平的補充調查,完善分等因素分值圖、利用系數等值區圖和經濟系數等值區圖,梳理和確定縣域耕地質量補充完善所采用的因素指標區,標準耕作制度,指定作物及光溫(氣候)生產潛力指數,產量比系數,分等因素及其分級、賦分、權重,利用系數等值區劃分結果和和經濟系數劃分結果。

2.2.2完善分等因素分值圖

以上一輪的分等因素分值圖為基礎,收集最新的土壤資料,補充完善縣域內耕地的土壤有機質含量、土壤表層質地、有效土層厚度、剖面構型、障礙層埋深、土壤鹽漬化程度、排水條件、灌溉保證率、坡度等分等因素屬性值,形成耕地質量補充完善分等因素分值圖。

為進一步核實新增加的耕地土地利用系數等值區與土地經濟系數等值區,在原有成果的基礎上,進行新增加的耕地的投入、產出現狀調查,完善各行政村的土地利用系數、土地經濟系數的計算。

2.2.3確定最新縣級分等單元圖

收集比例尺為1:1萬的2010年土地利用變更調查數據成果,提取耕地圖斑,形成最新分等單元圖。

2.2.4耕地等別的確定及國家等的轉換

應用記分規則表,按照《農用地質量分等規程》給定的計算公式,計算各分等單元自然質量分、自然質量等指數、利用等指數、經濟等指數;依次確定耕地自然質量等、利用等和經濟等。

按照等指數與標準糧產量的回歸方程,確定自治區級等指數向國家級等指數平衡轉換,轉換規則為:

國家級自然等指數=區級自然等指數×1.32874+36.68256;

國家級利用等指數=區級利用等指數×2.149582+20.6319;

國家級經濟等指數=區級經濟等指數×2.656499+25.04653。

依據平衡轉換規則后各等指數,按照確定等別原則,將自治區級等轉換為國家等。

2.2.5編制補充完善成果

按照《農用地質量分等規程》和自治區有關要求,編制縣級技術報告、工作報告、數據表冊和成果圖件,形成初步成果。

2.2.6耕地質量補充完善成果檢驗

要結合上一輪分等成果,組織長期從事土地管理的專家、農業生產的鄉鎮技術骨干對完善后的成果進行實地核實與確認。對存在問題的要及時組織修改完善。

2.3耕地質量補充完善成果應用分析

耕地質量補充完善成果主要應用于永久基本農田的劃定,耕地占補平衡,優化用地布局,土地整治規劃的編制,土地整治項目設計與實施,新增耕地質量評定,耕地質量等級與產能核算,耕地保護與建設相關稅費標準制定,并且服務于土地管理的日常工作,并為制定相關的耕地保護政策提供依據。

3 本次縣級耕地質量補充完善成果存在問題及原因分析

3.1基礎資料問題

耕地質量補充完善結果是否符合實際的關鍵是基礎資料的準確性,基礎資料的來源至關重要。資料收集過程中,基礎資料收集困難而且量大;基礎資料的準確性與調查人員的理解和認識、地方的重視程度和理解程度等等息息相關。比如:種子、化肥、農藥、地膜、水電、農機具、農家肥等指標,調查員把握的不夠準確;個別村負責人為了突出本村的糧食產量或經濟實力,夸大土地產出,造成數據失真,而有的村“地方保護”,故意瞞報產量等等。

3.2分等因素因子的選擇問題

耕地質量補充完善選取的因素因子與上一輪農用地分等選取的因子一致,主要以土壤管理、立地條件等自然因素為主,兼顧利用水平、經濟水平的作用。人為因素對自然因素、社會經濟水平的影響逐漸增大。尤其是農業產業結構布局的調整,僅僅依靠利用水平、經濟水平進行修正,最終形成的成果可能缺乏合理性;因土地整治、農業綜合開發、農田水利建設而新增加的耕地,采用臨近賦值法計算確定的耕地等別。土地整治、農業綜合開發、農田水利建設能夠提升項目區內耕地的排水灌溉條件和田面平整程度,耕地等別差異明顯。

3.3缺乏耕地質量年度變更制度

耕地質量補充完善成果缺乏時效性,耕地質量補充完善成果是以2010年土地利用變更調查數據為基礎的,通過開展年度變更制度,全面掌握年度內耕地現狀變化及耕地質量建設引起的耕地質量等別變化情況,從而保證了耕地質量等別數據的現勢性。

3.4缺乏耕地質量動態監測制度

土地利用格局的快速變化,使得目前掌握的有關耕地質量和數量的數據與實際情況不完全一致。因此要建立并完善耕地質量的動態監測制度。

建立耕地的動態監測制度,依靠現有的遙感影像、無人機等信息處理技術,實現對耕地質量等別漸變區域動態實時、全方位的監測;依據監測樣點,通過實地調查,確定耕地等別漸變的主導因素的監測制度。

3.5耕地保護和管理的變化

耕地保護和管理工作由數量提升到數量與質量并重的管理模式。目前土地利用總體規劃是全面而且權威的國土資源管理部門的依據,但是土地利用總體規劃中只涉及了耕地數量,沒有涉及耕地質量的考查,全面落實耕地保護政策首先完善土地利用總體規劃;例如在土地利用總體規劃的矢量數據增加耕地質量的指標,在規劃評審和數據庫檢查階段增加DEM等坡度信息審查、增加對耕地質量的審查。這樣才能真正實現耕地保護和管理由數量提升到數量與質量并重的管理模式。從而實現最嚴格的耕地保護政策。

4 結論

耕地質量補充完善工作,雖然在基礎資料、技術方法等方面存在一些缺陷,但是其基本的理論基礎、技術路線和思路是完全正確的,是符合當前實際操作的,形成的耕地質量等級補充完善成果是比較全面的,比較成功的。通過完成耕地質量等級補充完善這一工作,分析耕地質量等級補充完善工作中存在的問題,對基礎資料中出現的問題,因素因子選擇的問題,究其問題導致的因素進行了分析,對耕地質量等級補充完善成果缺乏時效性、動態性變化的問題,提出建立農用地分等的年度變更制度和動態監測監管制度。通過發現問題,完善農用地質量分等成果,為落實最嚴格的耕地保護和管理制度,保證耕地質量等級補充完善成果為國土資源管理工作提供準確、精準、動態、可靠地基礎數據。