略論奏鳴原則與回旋原則相結(jié)合的曲式

呂彪

[摘要]目前,國內(nèi)外一些曲式學(xué)教程中關(guān)于“奏鳴回旋曲式”與“回旋奏鳴曲式”不同名詞所指同一曲式的混亂現(xiàn)象還沒有引起相應(yīng)的重視,對(duì)“奏鳴回旋曲式”與“回旋奏鳴曲式”“形似神異”的研究與說明則更是少見。文章在借鑒前輩研究成果的基礎(chǔ)上,以“奏鳴回旋曲式”和“回旋奏鳴曲式”不同原則的側(cè)重為基礎(chǔ),結(jié)合相關(guān)作品的具體分析與比較,對(duì)兩種曲式進(jìn)行了初步的引申與探討,進(jìn)一步說明了二者的區(qū)別與聯(lián)系。

[關(guān)鍵詞]奏鳴原則;回旋原則;奏鳴回旋曲式;回旋奏鳴曲式

作為一種定型化和被廣泛應(yīng)用的“奏鳴性”原則與“回旋性”原則相結(jié)合所構(gòu)成的曲式,國內(nèi)外一些曲式學(xué)教程所給予這種曲式的名稱是不同的。有些曲式學(xué)教程將這種曲式稱之為“奏鳴回旋曲式”,如斯波索賓的《曲式學(xué)》,謝功成的《曲式學(xué)基礎(chǔ)教程》,錢仁康、錢亦平的《音樂分析基礎(chǔ)教程》等;而有些曲式學(xué)教程將這種曲式稱之為“回旋奏鳴曲式”,如吳祖強(qiáng)的《曲式與作品分析》,高為杰、陳丹布的《曲式分析基礎(chǔ)教程》、楊儒懷的《音樂的分析與創(chuàng)作》以及李吉提的《曲式與作品分析》等。雖然這些教程所給的名稱不同,但是從各種曲式學(xué)教程中對(duì)這種曲式的名詞釋義和譜例分析來看所指的幾乎是同一曲式。

中文文獻(xiàn)中最早提出“奏鳴回旋曲式”與“回旋奏鳴曲式”是不同概念并進(jìn)行相應(yīng)研究的是武漢音樂學(xué)院作曲系2008屆研究生陳雷的碩士畢業(yè)論文《七種曲式學(xué)教程中基礎(chǔ)理論的比較研究》,該文通過對(duì)“奏鳴回旋曲式”與“回旋奏鳴曲式”的名詞釋義將二者區(qū)別開來,并結(jié)合了實(shí)際作品的分析加以說明,論文通過分析折射出國內(nèi)外曲式教程中所說的“奏鳴回旋曲式”與“回旋奏鳴曲式”實(shí)際上是“奏鳴回旋曲式”而非“回旋奏鳴曲式”,同時(shí)指出:

“奏鳴回旋曲式”與“回旋奏鳴曲式”的區(qū)別在于呈示部調(diào)性的開放性布局。”此后,錢仁平教授的《一個(gè)被誤會(huì)了的回旋奏鳴曲式樂章》中通過對(duì)貝多芬《第三鋼琴奏鳴曲》第二樂章的具體分析,指出了這一樂章的曲式為“回旋奏鳴曲式”,同時(shí)指出呈示部調(diào)性布局的開放性是二者的重要區(qū)別之一。上述之文可能是目前中文文獻(xiàn)乃至整個(gè)學(xué)術(shù)界僅見的涉及“奏鳴回旋曲式”與“回旋奏鳴曲式”不同概念、不同所指并作相應(yīng)研究的論文。奏鳴回旋曲式與回旋奏鳴曲式除了呈示部調(diào)性開放布局的重要區(qū)別之外,有無其他區(qū)別呢?這便是本文研究的重點(diǎn),以下將通過實(shí)際作品的分析來看。

一、關(guān)于奏鳴回旋曲式

“奏鳴回旋曲式”是“奏鳴性”原則與“回旋性”原則相結(jié)合而形成的曲式,它的用法有著既定之規(guī)——總是與套曲末樂章相聯(lián)系。作為“奏鳴性”原則與“回旋性”原則的結(jié)合,在“奏鳴回旋曲式”中占基礎(chǔ)、優(yōu)勢(shì)地位的是“回旋性”原則,更多體現(xiàn)的是回旋曲式的特點(diǎn),即不全具備奏鳴曲式,而全部具備回旋曲式的主要原則。如主部主題與副部主題之間的對(duì)比相對(duì)較弱,吳祖強(qiáng)《曲式與作品分析》中就指出:“這里的副部主題只能發(fā)揮類似回旋曲式中插部的作用,不能對(duì)主部的性格產(chǎn)生有力的影響”。下面通過具體的作品來看。

如貝多芬《鋼琴奏鳴曲》OP.7第四樂章,其曲式結(jié)構(gòu)圖式為:

(一)從“回旋”原則的基礎(chǔ)、優(yōu)勢(shì)地位來看

在上圖中,如果去掉不影響曲式結(jié)構(gòu)的附屬部分(連接部與結(jié)束部),把曲式結(jié)構(gòu)中的基本部分抽出,即“主部主題、副部主題、主部主題、插部、主部主題、副部主題、主部主題”,從這一基本部分中我們可以看出,首先,它滿足了回旋曲式中疊部多次再現(xiàn)的原則;其次,疊部與插部交替出現(xiàn)且插部呈遠(yuǎn)距離的增長;最后,呈示部又以在主調(diào)再現(xiàn)的主部主題結(jié)束,而這一點(diǎn)又違背了“奏鳴”原則中呈示部結(jié)束的調(diào)性開放布局原則。

(二)從主、副部主題的對(duì)比看

結(jié)合例1與例2可以看出,這里主部主題與副部主題之間的對(duì)比是較弱的。首先,從兩者的材料上來看,主、副部主題之間是存在一定的關(guān)系(見譜例1、2),副部主題是連接部通過對(duì)主部主題開始的材料片段逐步漸變派生出來的;其次,從副部主題本身來看,無論從規(guī)模上還是從主題性上,它都不能與主部主題進(jìn)行抗衡,主部主題為再現(xiàn)的二段曲式,副部只是一個(gè)樂段。從主題性來看,如上文所說,副部只是主部的派生,主體性不強(qiáng),而更符合回旋曲式中插部的特點(diǎn)。

這種曲式結(jié)構(gòu)的作品在許多作曲家的套曲末樂章使用的很多,這里不再舉例。

綜上所述,作為應(yīng)用在套曲末樂章的“奏鳴”原則與“回旋”原則相結(jié)合的曲式——奏鳴回旋曲式,其所側(cè)重的原則為回旋原則,基礎(chǔ)是回旋曲式,主要體現(xiàn)在呈示部以主調(diào)再現(xiàn)主部主題結(jié)束及主、副部主題之間的對(duì)比不大等。

二、關(guān)于回旋奏鳴曲式

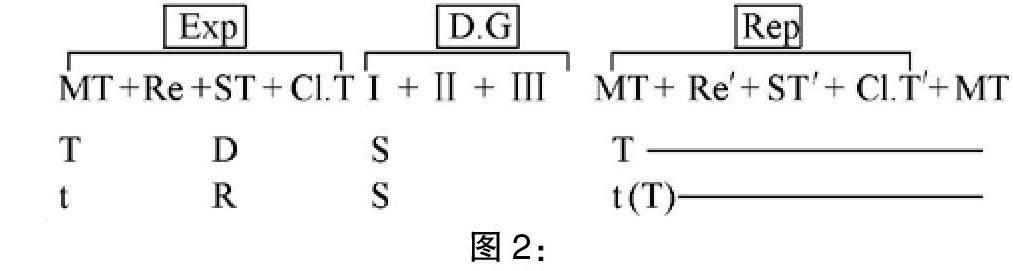

回旋奏鳴曲式也是“奏鳴性”原則與“回旋性”原則相結(jié)合而形成的曲式,只是在這種曲式中,占基礎(chǔ)、優(yōu)勢(shì)地位的是奏鳴曲式原則,關(guān)于這一點(diǎn),在相關(guān)論文中已經(jīng)有了說明和論證,本文不再贅述。下面通過對(duì)這一曲式的基本圖示簡單說明:

通過圖2來看,“奏明性原則”基礎(chǔ)、優(yōu)勢(shì)地位主要體現(xiàn)在:不僅有三部性原則,雙主題原則及再現(xiàn)部中副部主題的調(diào)性回歸,更為重要的是呈示部結(jié)束時(shí)調(diào)性的開放性,完全具備了構(gòu)成奏鳴曲式的條件。而圖中再現(xiàn)部之后又出現(xiàn)了一次MT,這里只體現(xiàn)了回旋曲式結(jié)構(gòu)原則中的“疊部”多次再現(xiàn)原則,而相對(duì)整個(gè)圖示來說,它并不滿足回旋曲式結(jié)構(gòu)原則中的“疊部”與“插部”的交替出現(xiàn)原則。因此,總的來說,它完全具備了構(gòu)成奏鳴曲式基本原則,而不完全具備構(gòu)成回旋曲式的基本原則,起主導(dǎo)作用的是奏鳴曲式,而非回旋曲式。下面通過具體的作品來看:

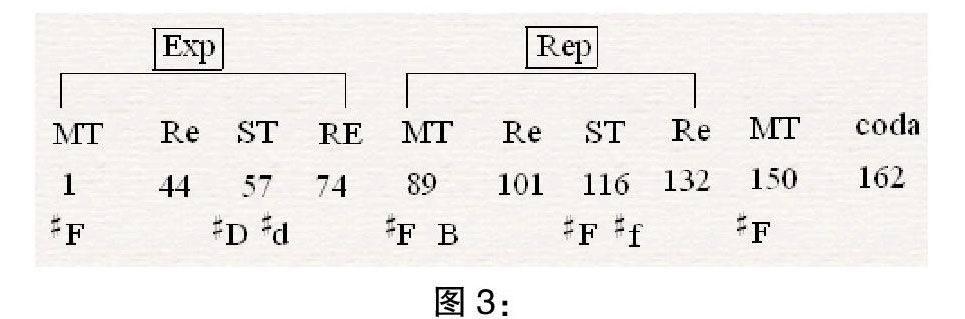

如貝多芬《鋼琴奏鳴曲》Op.78第二樂章,其結(jié)構(gòu)圖示為:

需要說明的是:與典型的回旋奏鳴曲式相比,這里的回旋奏鳴曲式是不典型的——省略了中間部分,可視為回旋奏鳴曲式的變體形式。

(一)從奏鳴原則的基礎(chǔ),優(yōu)勢(shì)地位來看

結(jié)合圖3來看,奏鳴曲式的結(jié)構(gòu)原則主要體現(xiàn)在:它有兩個(gè)對(duì)比的主題,且副部主題在再現(xiàn)部中調(diào)性服從,更重要的是呈示部結(jié)束在副調(diào)上——調(diào)性布局的開放性。整個(gè)呈示部和再現(xiàn)部已經(jīng)構(gòu)成了無展開部的奏鳴曲式,只是在此之后再次出現(xiàn)了MT,致使整首作品產(chǎn)生了疊部的多次再現(xiàn),體現(xiàn)了回旋性,而奏鳴曲式在這里是起著主導(dǎo)作用的。

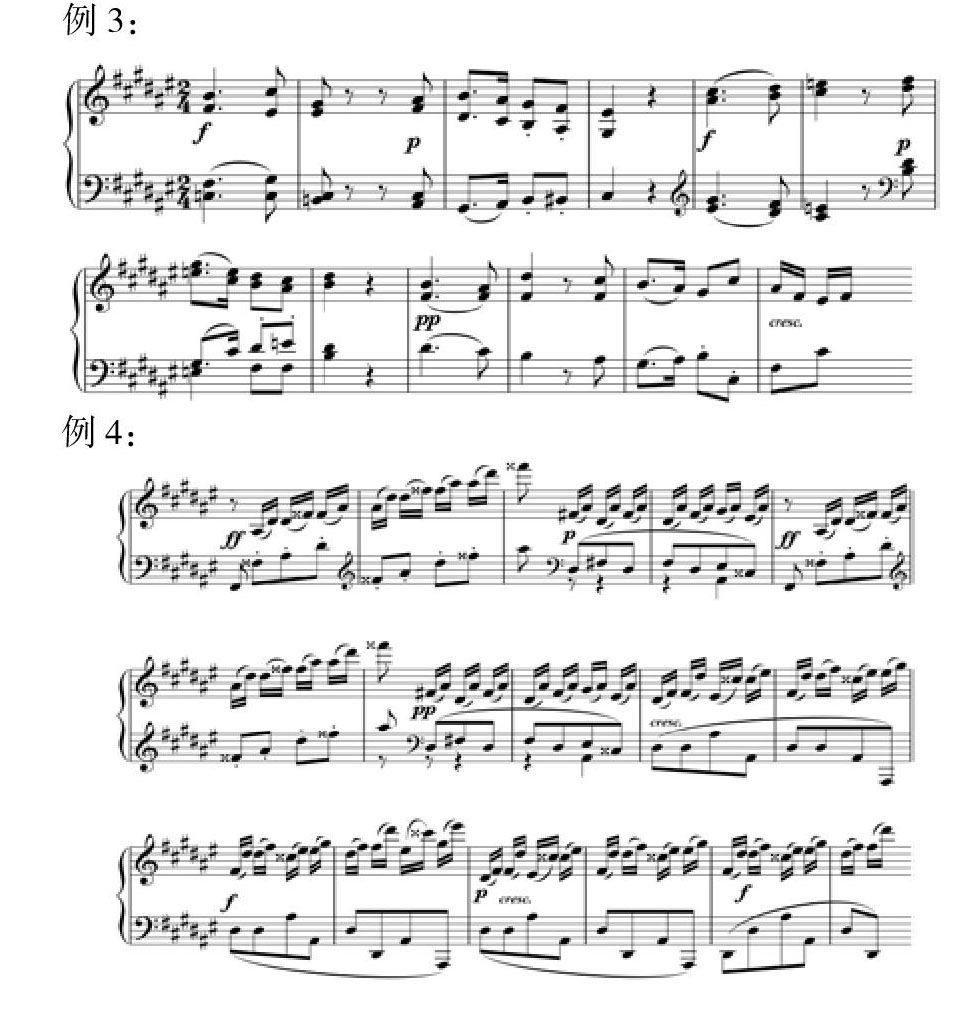

(二)從主、副部主題的對(duì)比來看

從例3與例4的比較中可以明顯看出主、副部主題之間的對(duì)比。從二者自身材料看,主部主題句式完整,性格鮮明,而副部主題則材料零碎,音型化,主要是和弦的分解;從規(guī)模上看,二者也旗鼓相當(dāng)。

類似于貝多芬《鋼琴奏鳴曲》Op.78第二樂章這種曲式結(jié)構(gòu)的作品很多,如莫扎特《鋼琴奏鳴曲》K.311第二樂章,貝多芬《弦樂四重奏》Op.131第二樂章,舒伯特《第七交響曲》第二樂章等等。

綜上所述,回旋奏鳴曲式根據(jù)其所側(cè)重的原則,應(yīng)以呈示部結(jié)束時(shí)調(diào)性的開放性為重要標(biāo)志。此外,雖然它更多地體現(xiàn)奏鳴曲式的原則,但是這里的主部主題則沒有在奏鳴曲式中那樣具有動(dòng)力,然而主副部之間的對(duì)比還是很大的。此外,從以上所舉的例子可以看出,與應(yīng)用在套曲末樂章的“奏鳴回旋曲式”相比,這種曲式用在套曲慢板樂章的情況較多。

三、結(jié)語

“奏鳴回旋曲式”與“回旋奏鳴曲式”根據(jù)其側(cè)重的原則不同,在曲式中所體現(xiàn)的特點(diǎn)也是不同的,“奏鳴回旋曲式”體現(xiàn)的主要是回旋曲式的特點(diǎn),“而回旋奏鳴曲式”體現(xiàn)的應(yīng)該是奏鳴曲式的特點(diǎn)。正如楊儒懷教授所說:“曲式結(jié)構(gòu)是在辯證法質(zhì)量互變的理論基礎(chǔ)之上不斷延伸的。”因此,我們應(yīng)該清晰地辨別這種“奏鳴原則”與“回旋原則”結(jié)合時(shí)小小的“量變”引起的“質(zhì)變”所形成的曲式——奏鳴回旋曲式與回旋奏鳴曲式。

通過上文的分析,我們可以看出“奏鳴回旋曲式”與“回旋奏鳴曲式”都是“奏鳴原則”與“回旋原則”相結(jié)合時(shí)的產(chǎn)物。二者除了以呈示部結(jié)束時(shí)調(diào)性布局是以“開放和“收攏”為主要區(qū)別外,還表現(xiàn)在:

(1)從主、副題的技術(shù)處理來看,“奏鳴回旋曲式”根據(jù)其所側(cè)重的回旋原則,主、副部之間的對(duì)比并不大,副部主題在規(guī)模與主題性方面更符合插部的特點(diǎn)。而“回旋奏鳴曲式”中,其所側(cè)重的奏鳴原則致使主、副部之間各方面的對(duì)比較大。

(2)從兩種曲式在套曲中的位置來看,與應(yīng)用在套曲末樂章的“奏鳴回旋曲式”相比,“回旋奏鳴曲式”用在套曲慢板的情況較為多見。