蜀派古琴葉氏一脈琴人《流水》第六段奏法述略

曾成偉

摘要:《流水》作為近代蜀派古琴的重要代表作,百余年來,對于整個琴壇具有重要的影響。文章以《天聞閣琴譜》中《流水》一曲的第六段為研究對象,以實(shí)際演奏為出發(fā)點(diǎn),對琴曲《流水》的第六段做一個詳細(xì)的奏法梳理。從而增加演奏個案,為后續(xù)的研究提供可能的幫助。

關(guān)鍵詞:蜀派古琴;葉氏一脈;流水;天聞閣琴譜

中圖分類號:J632.31 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004—2172(2014)04—0045—05

一、本文關(guān)鍵詞界定

(一)蜀派古琴

蜀派古琴是清末以來重要的古琴流派,在這之前,蜀地古琴已經(jīng)具有悠久的歷史。清末以降,四川古琴琴家、琴曲輩出,咸豐年間,青城山道士張孔山與學(xué)生一起編纂《天聞閣琴譜》琴譜十八卷,收入琴曲百余首。其中最有影響力的為《流水》一曲,張孔山在其中創(chuàng)造性加新指法七十二滾佛,極大地增加了琴曲的表現(xiàn)力,旋即風(fēng)靡琴壇,被后世琴家譽(yù)為“此曲一出,艷稱海內(nèi)”。而張孔山所編天聞閣琴譜的誕生,也被包括筆者在內(nèi)的琴人認(rèn)同為蜀派古琴一個里程碑的事件。如果說蜀地的古琴作為一個流派而言,在之前漫長的歷史之中只是一個不甚確定的身影的話,那么《天聞閣琴譜》的誕生,無疑讓流派的輪廓清晰了許多,而蜀派古琴也成為了一個可以供后世琴人加以認(rèn)同的概念并不斷加強(qiáng)。

(二)葉氏一脈

張孔山道長一生云游四方,所授操縵弟子眾多。而其琴脈有序傳承至今不輟的,惟有華陽顧氏與成都葉氏兩支。華陽顧氏琴人于19世紀(jì)末舉家出川。而成都葉氏即在本地一直傳承。葉氏一脈的琴學(xué)傳承在《喻紹澤琴學(xué)生涯考略》一文中已有詳考,本文不再贅述。葉氏一脈,即是筆者的琴學(xué)淵源。

(三)《天聞閣流水》

在所有帶有七十二滾拂段流水的琴譜中,一共有5個譜本。以時問為序從早到近排序?yàn)槿A陽顧氏《百瓶齋》抄本(1856)、《天聞閣琴譜》先刻本(1876)、《天聞閣琴譜》補(bǔ)刻本(1876)、漢口張寶亭抄本(1894)、《枕經(jīng)葄史山房》抄本。在對于第六段的記譜之中,這5個譜本存在差異,從而也導(dǎo)致了演奏形態(tài)的不同。筆者所用的《流水》琴譜,來自于《天聞閣琴譜》先刻本,并由我的老師——喻紹澤傳譜于我。《天聞閣琴譜》之后,有《流水操指法》一節(jié)對流水七十二滾拂一段的彈法做了專門說明。而筆者在長期的演奏,對于第六段的奏法有自己的體會。這也是本文的題目中使用“奏法述略”而不是“指法述略”的原因,即偏重于實(shí)際演奏情況的說明,而不是對于所謂“原始”“正確”指法的考證工作。

二、研究現(xiàn)狀

建國以后至今,對于《流水》琴曲的研究,期刊文章方面,主要集中于對其進(jìn)行知識性的介紹與琴曲題解性的說明(如顧梅羹《琴學(xué)備要》所收《流水》琴譜之后的文字),關(guān)于琴曲的研究有查阜西先生的《張孔山流水傳本考異》和《張孔山流水研究》兩篇文章,主要集中在流水指法、版本的考證上面。而對于臨場演奏未有涉及。而2011年上海音樂學(xué)院博士研究生李松蘭的學(xué)位論文《穿越時空的古琴藝術(shù)——“蜀派”歷史與現(xiàn)狀研究》中,在第三章,將《流水》作為個案,分別從譜系脈絡(luò)、琴曲結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行探討。與之前的流水研究不同的是,此文已經(jīng)開始注意到了臨場演奏的問題,李文以節(jié)拍、時值、音高、音腔等方面進(jìn)行了研究,取得了令人矚目的成果。但尚未涉及到一個重要的方面——指法,這是流派傳承,在琴譜之外的一個重要因素。所以筆者將就這個問題進(jìn)行一個較為全面的梳理。

三、琴譜源流

《高山流水》自唐代分為兩曲之后,現(xiàn)存最早的譜本為《神奇秘譜》中的《流水》。從《存見古琴曲譜集覽》的數(shù)據(jù)中來看,各個譜本的解題內(nèi)容以記敘俞鐘二人的故事和對琴曲的評價(jià)為主。而明初至民國,一共有30部琴譜收錄此曲。從數(shù)量上來看,《流水》雖然出現(xiàn)的時間很早,但在各個琴譜中收錄數(shù)量上來看卻不能夠算很多,同為《神奇秘譜》中的琴曲,《梅花三弄》《鷗鷺忘機(jī)》《漁歌》分別被44、42、50部琴譜收錄,而收錄最多的《平沙落雁》,卻是在1634年的《古音正宗》中第一次出現(xiàn),已比《流水》琴譜晚了兩個世紀(jì)。所以我們從一系列數(shù)據(jù)中能夠看到《流水》在明清兩代,并不能算作一個十分流行的琴曲。

川西平原,自秦李冰父子修筑都江堰以來,已坐享天府之國的盛名,雖然戰(zhàn)亂無法避免,但總能在極短的時問之內(nèi)重新恢復(fù)活力。明末清初的農(nóng)民戰(zhàn)爭對四川的破壞,使得湖廣填四川這一浩蕩的移民運(yùn)動持續(xù)了多年。清朝末年,太平天國運(yùn)動造成江南社會的動蕩,也促使了一批江南的文化精英內(nèi)遷。在這其就有一位善琴道人——張孔山。張孔山帶著他的琴藝從長江下游來到上游,最后落腳在青城山中皇冠修道。由于地域的影響,張孔山在傳統(tǒng)的《流水》上加入了描寫水勢的第七段。后于1872年張孔山與他的兩位同好葉介福、唐彝銘編纂了《天聞閣琴譜》,并將這個版本的《流水》收錄其中,這個版本也被稱為“七十二滾拂流水”。

因?yàn)榈谄叨蔚募尤耄沟眠@首琴曲的表現(xiàn)力大大增強(qiáng),在很短的時間之內(nèi)風(fēng)靡琴壇,于是才有了“流水一曲艷稱海內(nèi),琴家每以不得其傳為恨”這樣的評價(jià)。可以說《流水》這首琴曲奠定了蜀派古琴在近代琴壇的地位,今天我們絕大多數(shù)的琴家彈的流水,都跟張孔山版的流水有直接之關(guān)系,所以《流水》對于近代蜀派古琴的重要性不言而喻。

張孔山之后,琴脈傳承有序,到筆者這里已經(jīng)是第六代。1972年筆者15歲時開始跟外公學(xué)琴直到1988年外公仙游。授受琴曲多是外公彈一句,我彈一句這樣的方式進(jìn)行,包括這首《流水》。《天聞閣琴譜》中在《流水》中專門辟出一章“流水指法操”對張孔山版流水的彈法有所說明,其中7個新指法,分別是“大打圓”“小打圓”“轉(zhuǎn)囤”“放開”“擺猱”“猛注”“大綽”。但是這個指法操用文言文寫就,今人在解讀的時候,會受到古文功底、師承背景、更重要的是個人演奏習(xí)慣的影響,從而奏出不同的演奏效果。從文字到聲音,這個過程中就是其發(fā)生變化的重要環(huán)節(jié)。而正是由于流水的指法,從出現(xiàn)的時問在清末相對較晚,因此這一段的指法傳承更多地是伴隨師承而來。因此筆者作為蜀派古琴葉氏一脈的后人,詳細(xì)地說明自己關(guān)于此種指法的實(shí)際演奏情況,應(yīng)該能夠?qū)ο嚓P(guān)的研究提供可能的幫助。另外需要指出的是,本文之目的并非是為了站在筆者的琴學(xué)脈絡(luò)之下給流水指法操一個唯一“正確”的解釋。如果有其他不同傳譜版本的人也做出類似的工作,那么亦具有同樣的價(jià)值。

四、《天聞閣流水》第六段奏法考

(一)轉(zhuǎn)囤

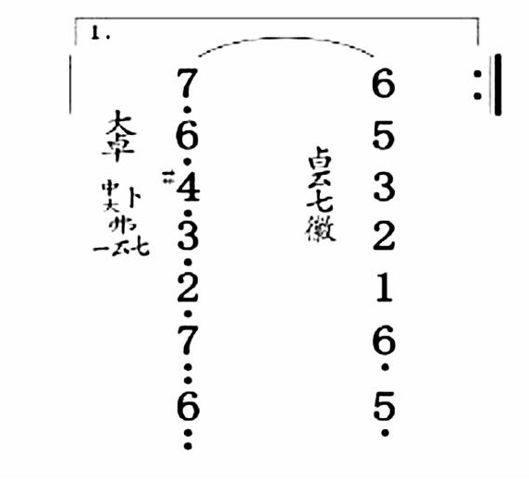

譜例1

“轉(zhuǎn)圑”這個指法所構(gòu)成的是《天聞閣流水》(以下簡稱《流水》)的核心,《流水》另外一個名稱就是“七十二滾拂流水”,足見其重要程度。但這七十二只是一個大概數(shù),實(shí)際的彈奏會有一些增減。傳統(tǒng)所講的“滾拂”指法是無名指“摘”出,食指“抹”進(jìn),這里有一個很重要的事實(shí)是,雖然我們將張孔山流水稱作“七十二滾拂流水”,但是這里面的滾拂其實(shí)并不是真正的滾拂,雖然聽起來音響效果差不多,但是我們的手法卻大不一樣。它正式的名稱應(yīng)該叫“轉(zhuǎn)囤”,譜子上寫到:“右手食指自七弦滾,中指自一弦拂。”這就跟原來的就不一樣了。原來的“滾拂”于我的演奏習(xí)慣來說,反而有點(diǎn)別扭。當(dāng)我習(xí)慣了流水的“轉(zhuǎn)囤”以后,發(fā)現(xiàn)“滾拂”彈起來就有點(diǎn)使不上力,所以就索性都把“滾拂”彈成“轉(zhuǎn)囤”了。

師承而來的演奏慣性是很明顯的,我的老師喻紹澤就是這么教我,之后我再打到帶“滾拂”的譜子時,下意識的就會處理成“轉(zhuǎn)囤”,我覺得“轉(zhuǎn)囤”用在這里也是非常科學(xué)的,力度非常好,控制也非常方便。琴曲中,“挑”和“勾”是最多的,把這兩個指法彈好了,那么音色就有保證。

“轉(zhuǎn)圑”指法全國彈流水的人多是無名指出、食指進(jìn)。更有些琴人認(rèn)為,我們這個彈法跟他們不一樣是錯誤的。但是無獨(dú)有偶,全國唯有一家跟我們一樣食指出中指進(jìn),就是顧玉成的后人,現(xiàn)在沈陽與武漢的顧梅羹的傳人們。顧玉成和葉介福一樣,也是張孔山嫡傳。這說明師承對于琴技的影響,說明我們?nèi)~氏一脈和顧氏一脈,堅(jiān)守了《天聞閣琴譜》原來的手法。“轉(zhuǎn)囤”這個技法,表面上看來很容易,但是要彈好是很難的。在出(七弦到一弦為出反之為進(jìn))的6個音中,音頭部分一定要清晰,從七弦到二弦這6個音上要聽得清楚,不能混在一起。這就需要在“顆粒”和“流暢”之問達(dá)到平衡。這就是跟一般意義上“滾拂”的區(qū)別。

(二)大打圓小打圓

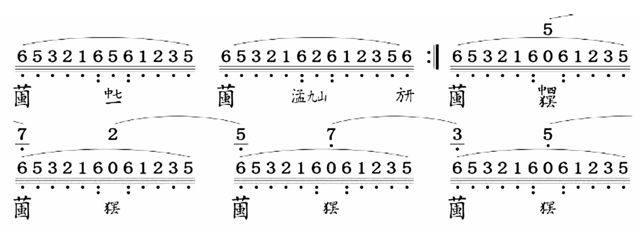

譜例2

一般的打圓一共6個音,即“挑勾”三次。《天聞閣琴譜》里面就有個“大打圓”和“小打圓”兩個打圓。琴譜里面是說:“大打圓如六段左手大指按二弦九徽,右手中食指將五四三二弦齊下如同打圓之法”就意味著一下子需要挑三根弦,就跟普通打圓的一根弦不一樣了。都江堰的水特別大,可以想像岷江水剛剛從寶瓶口下來,全是白色的浪花。蘇東坡的大江東去里面有一句,卷起千堆雪。就是這種感覺。小打圓琴譜上寫的是:“右將三二一弦用挑勾齊下是也。”意思還是一樣的,都是一種“加厚”的概念。所以當(dāng)我們按照“流水操指法”來彈“大打圓”這個指法時,我個人習(xí)慣把右手再往一徽靠一點(diǎn),甚至進(jìn)入一徽都行,這樣弦就沒有那么硬了,連挑三根弦就會相對容易。彈弦位置的調(diào)整肯定要相應(yīng)地調(diào)整力度,演奏者需要時間來適應(yīng),另外在挑五四三這3個音的時候,我追求一種模糊的處理,從而給人一種水汽繚繞的感覺。

(三)放開、擺猱、猛注

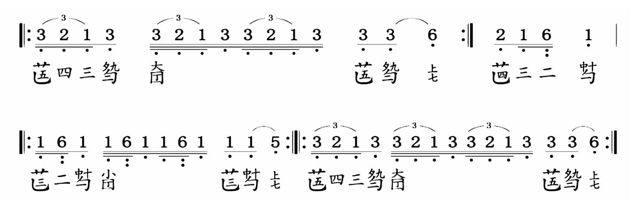

譜例3

“放開”和“擺猱”這兩個指法在琴曲中先后出現(xiàn)。琴譜說“右手中指以直向內(nèi)拂出七弦之外用于轉(zhuǎn)囤之后取其如團(tuán)放開之意也。”在七十二滾拂這段中永遠(yuǎn)有一個旋律主線,如果少了這個主線,那么“轉(zhuǎn)囤”就索然無味了。與“放開”同時進(jìn)行的左手上下走音所擔(dān)當(dāng)?shù)木褪沁@個部分,它從一弦一直到七弦一級一級地往上走,按我的理解,這表現(xiàn)了水勢一點(diǎn)一點(diǎn)的擴(kuò)大。可以想象,在一條河流向大海的過程中,無數(shù)的小溪沿途給他注入新的動力。從技法上來講,通過左手走音在一次放開中進(jìn)行弦的切換,豐富了音色,增強(qiáng)了表現(xiàn)力,所以這是極精妙的手法,放開的要領(lǐng)在于“利索”,要有力量,是個斷句。一般來說,傳統(tǒng)的滾拂一般是六根弦彈,但是放開卻是從一弦一直到七弦。這就有一種分句的感覺,豐富了音響。

放開過后,還有個“擺猱”:“左手按弦一來一往歌一徽一退旋即進(jìn)旋即退須進(jìn)一退二直至徽外如游魚擺尾之勢。”什么意思呢?右手上下走音進(jìn)一退二直到徽外,這個是個非常特別的例子,因?yàn)椤扳边@個手法在琴中是個裝飾性的手法,既然它是裝飾性的,那么它就沒有一個固定的標(biāo)準(zhǔn),比如走音的幅度、強(qiáng)度等。各家有各家的看法,我在彈“猱”有兩個特點(diǎn),一個是幅度不會太大,二是節(jié)奏沒有那么嚴(yán)格,那么“擺猱”呢,就不太一樣,這個地方的“擺猱”是明確地提出了“進(jìn)一退二”這個要求的。所以擺猱也成為了骨干音,另外最后一個指法“猛注”也是這個性質(zhì),“如左手中指按一弦七徽候右手做兩三次轉(zhuǎn)囤即將左中指猛一退注下九徽是也”這是猛注的要求,它們這兩個指法的運(yùn)用,真正使原本用來裝飾的音,成為了樂句不可缺少的一部分,這是流水的一大特色。

(四)大綽

譜例4

接下來的指法“大綽”琴譜解釋為“左大指按七六弦無名指按五四三二一弦有徽外齊綽上七徽以止。”需要整個七根弦都要同時完成綽這個動作,也就是同時綽七根弦。那么手法呢,就是一個大指與無名指的配合。我自己的感覺,就像激浪奔流的岷江水,一下子撞到了一個大石頭上,驚濤拍岸一般。然后再回過來。這個其實(shí)不太容易做到,這里有一個小方法,就是把中指也加上去,讓中指和無名指呈平行狀,會輕松一些。原譜上也說到了七徽七分就可以放開。

上述一共7個指法就是這樣,筆者最后做一個總結(jié):第一個大打圓,是挑三根弦勾一根弦,小打圓是挑兩根弦勾一根弦,大小打圓還需要注意的是這個音頭,需要強(qiáng)調(diào)出來。轉(zhuǎn)囤,一定要有顆粒感、連接一定要自然。大綽——一定要干凈利落。放開的時候,切記要干凈利落。猛注需要有力,驚濤拍岸之勢。擺猱——退二進(jìn)一最后至徽外,同時右手慢慢減緩速度。楊宗稷在《琴學(xué)叢書》中評價(jià)這段到:“自滾拂段起,即騰湖澎湃之觀,具蛟龍之勢。其心靜聽,宛如坐危舟過巫峽,讓人目眩神凝。僅以此聲在群山奔浮萬河爭流之際……”這樣的評價(jià)依我多年的演奏經(jīng)驗(yàn)中的體會來看,是十分得體的。

結(jié)語

自從改革開放以來,無論是琴界還是音樂學(xué)界常常在討論這么一個問題——在當(dāng)下這個越來越緊密聯(lián)系的社會里,古琴流派是否還存在?答案眾說紛紜。學(xué)術(shù)界的同仁從歷史學(xué)、文獻(xiàn)學(xué)等角度人手對其進(jìn)行了考證,取得了豐碩的成果。而筆者對于這個問題同樣也進(jìn)行了思考。流派所依存的是一個個琴人,當(dāng)琴人在演奏上所受到的影響,因?yàn)檫@個信息社會而變得豐富以后,流派存在問題,就已經(jīng)無法簡單地用有無來作答。所以,我們不妨退一步,在作答之前先對流派的認(rèn)同與傳承在現(xiàn)在社會的情況進(jìn)行深入的觀察與描述,自然會得到一個更加有深度的答案。即是把對于流派的研究目光投回到實(shí)際的現(xiàn)場演奏中,這就是我寫下《天聞閣流水》奏法述略的起因,也衷心希望這篇小文能夠?qū)Υ祟愋偷难芯科鸬綊伌u引玉之效果。

責(zé)任編輯:李姝