厚街往事

盛湘潁

從東莞市到厚街,仍有一段長長的路,倒兩趟公交約需兩個小時。每逢周末,90后女孩陳淑芳就會從學校門口搭車回到厚街新塘。公交車上,女孩好心提醒我:“千萬注意好隨身箱包。”

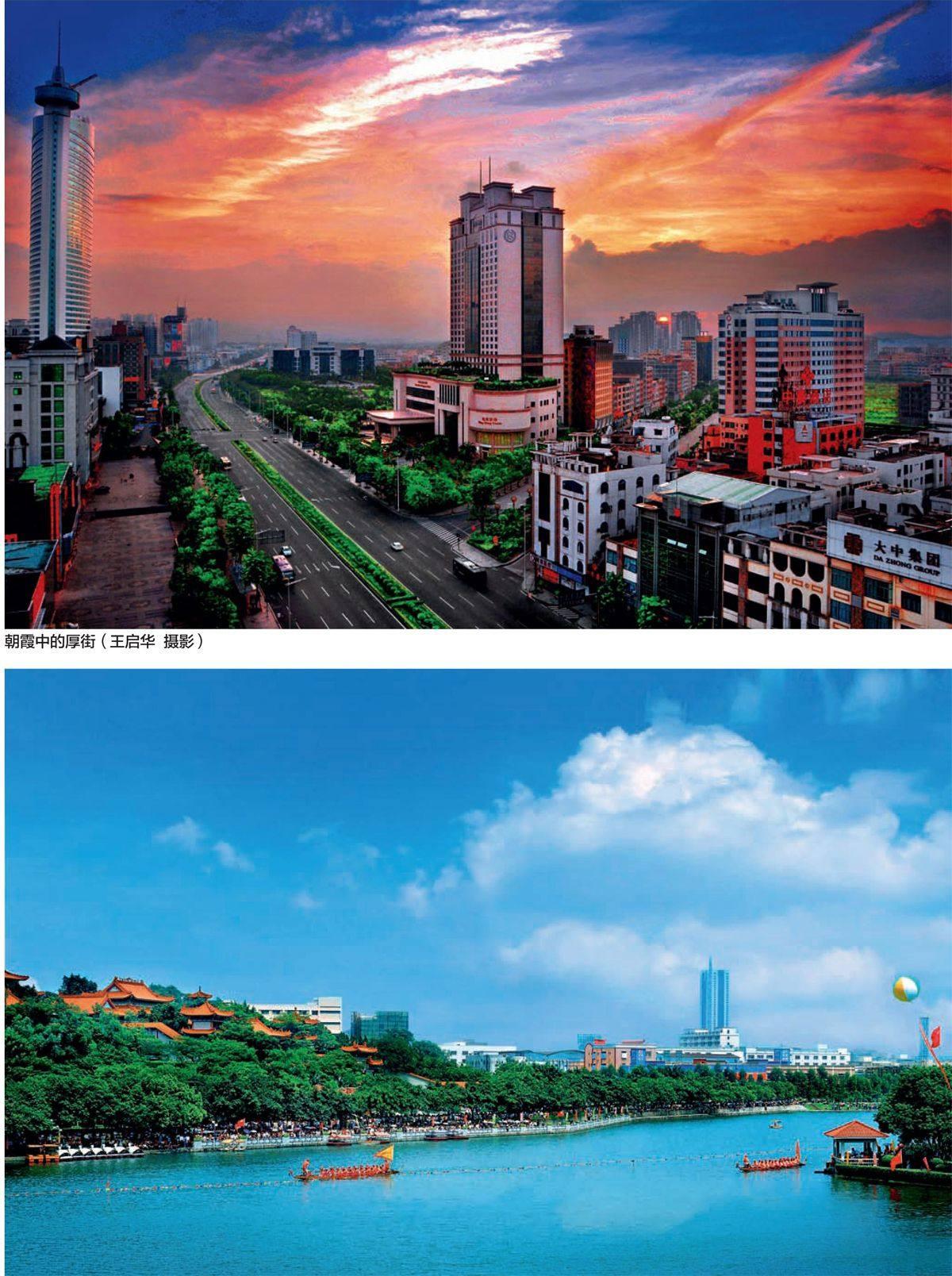

兩個月前,東莞迅速成為全國最熱門的城市。厚街,東莞的核心小鎮,充斥著諸多機會,這里有外來加工業,有招商引資,有本地發跡的富豪傳奇,有分流中心城市帶來的機會,也有特殊行業的畸形壯大。

對于不同人,厚街的意味也不同。在藝術家眼中,厚街是賈樟柯在《三峽好人》中為農民勾勒夢想的一句臺詞——“她去南方打工了,厚街”;在商人的算盤上,厚街是“錢多人傻速來”的黃金地;在打工仔的邏輯里,厚街是勵志與墮落的城邦。

媒體人周智琛說,沒有在東莞生活過的人,不足以談東莞;而把身體和精神都陷在這里的,也不可以說東莞。

這個富裕的小鎮始終隱匿著最神秘的那一面,仿佛她的未來,誰都猜不到答案。

遠去的莞草編織

每天起床后,王羽平踱步到茶樓,吃完早茶回到家,他就待在書房讀書看報。82歲的王羽平是土生土長的厚街人,他的一生經歷,大約是厚街最直觀的成長日記。“厚街鰲臺涌本來可以讓那些運粵劇演員和道具的大船駛入,后來因水浸沉泥沙填平了。沙田農民跟我說,田地一年比一年高,因為渾水中含著泥沙,沉淀下來田就高了。”

這是王羽平體會的“滄海桑田”,在其作品《竹溪舊話》中,他寫道:“從前只覺鶯飛草長容易,現在覺得山川大地的變化也匆匆了。改革開放三十多年變化更大,從前是漁樵耕讀的村子,轉瞬間,高樓大廈,車水馬龍了。”

在院中那棵三層樓高的龍眼樹下的小桌上,王羽平攤開一張1999年的厚街地圖,指著廣深高速公路和107國道(今天的S256省道),說:“這兩條路都是1983年以后才有的,五六十年前,厚街只有泥路,那時虎門到東莞一天只有四班車,沒有汽油沒有紅綠燈,車是燒炭的,車后放一個裝木炭的大鐵桶,爬坡時,乘客還得下來推。”

厚街東側是大逕山區,王羽平說:“上世紀六七十年代,大逕農民就在自家田里挖土打磚,曬干后囤積到一兩千塊才夠建房子,幾乎要花一兩年農閑時間。”大逕山區旁是人造的橫崗水庫,王羽平說:“大逕人一度挑著莞草走10多公里泥路出來賣,一九五幾年橫崗水庫建成,就坐船賣莞草。有一次沉了一條船,淹死好幾個婦女和老人,水庫邊才修了一條路。”

上了年紀的東莞老人大多知道,早年東莞有三件寶:咸欖、陳皮和莞草。據清代《東莞縣志》記載,“其人捕魚之外,日相采莞以為生。”東莞的莞草種植與編織曾流傳千年,莞地亦因莞草而聞名。

昔日厚街,西部沿江村落普遍種植莞草。將莞草編織成草席售賣,是厚街早期的主要手工業。80多歲的老教師陳煜還記得,在他小時候,厚街新塘村的婦女都會編織草席。陳煜說,草席編織一般有以下工序:挑草、染水草、晾曬、行綆、晾曬、剪席、拍席、捅席。

1956年,26歲的陳煜當上了厚街的民辦教師,他的妻子則進入新塘村的草織作坊上班。當時,厚街以自然村為單位,村村建有草織作坊,每間作坊置有十幾套編織機,能吸納幾十名工人。農閑時,婦女們便進作坊編織草席。

在草織作坊工作,一個月能掙將近300個工分,相當于24元的工資,這在當時已屬中等收入水平,強過種田。陳煜最后將自家的田地全部租給他人耕種,妻子成為了草織作坊的專職上班族。

在貧乏的年代,雙份工作讓厚街人有相對不錯的收入。陳煜說,當年婦女們進廠工作的熱情高漲,他的妻子每天晨起而出,晚上八九點才回家,連做飯都顧不上。以至于這個教書先生每天放學后還得下田割草,回家喂豬,折騰幾個小時才能吃上晚飯。

1983年,東莞推行引淡驅咸,擴大水稻種植面積,東江沿岸及入海口興修了一系列水利工程,海水難以漲入內陸水田,優質莞草賴以生存的土壤日漸消逝,種植面積急速縮小。到1998年,陳煜為了辦村史展覽館,走遍厚街竟沒能找到莞草,后來一直向南尋到臨海的長安,才采回一些莞草,但其長勢已大不如前。

私人開廠的黃金時代

可以說,厚街的第一桶金,是靠出讓土地和出租廠房淘來的。上世紀七八十年代,大量“三來一補企業”進入厚街,農村土地轉讓和廠房出租的現象蔚然成風,一大批村民自然成為“收租經濟”的利益群體,厚街就在此時迅速完成資本、人力的原始積累。

因著有《竹溪舊話》《人海觀微》《紅塵拾葉》等作品,又熱衷于走訪山水之地,王羽平被譽為“厚街徐霞客”。雖說文人惜羽,王羽平卻是因為賭氣當了廠長,掙了錢,買了地。談起私人開廠,他說自己稱得上厚街第一人。

1956年,王羽平時任虎門基寧小學校長,月工資50塊5毛。數十年后,王羽平被調到厚街中心小學當語文輔導員,學校規定輔導員每月補貼10塊錢,王羽平卻遲遲沒有拿到。一年后,學校才同意補上,但只從當下開始,理由是,“工資已經很高。”

“我很惱火,干脆不要補貼了。”王羽平憤然說:“這10塊錢,我從哪里找不到?”為了爭口氣,王羽平果斷買了兩箱蜜蜂,在教學之余當起養蜂人。一年下來,他養蜂賺了100多元,養蜂事件讓教師王羽平動了創業的念頭。

1984年,王羽平果斷辦了一個廠,與一家香港制衣廠合作。當時,很多香港工廠陸續搬到厚街,因為路差,王羽平說:“香港司機開車裝貨跑不進來,都是泥路,開半天還不到。”

通常,港商拿來衣服樣式和材料,王羽平招聘成熟工人進廠,按件計工資。“只招熟練工,要求工人自帶縫紉機,那時月薪150塊錢,大家就高興地不得了。”在港商要求下,制衣廠開始實行流水線生產。“有人車衣領,有人車袖口,那時我們看著都覺得很新鮮,但的確比一個人做一整件衣服要更好更快。”

“那時要土地有土地,有機會有機會。同樣的能力與機會放到今天,未必會成功;即便成功,財富積累的速度肯定沒有那么快。”王羽平說:“那時,大家都用美元核算,100美元換800塊錢人民幣,每個廠有一萬美元指標在香港購物,有人想買東西需要用我們的指標,一美元的指標可以換5塊錢人民幣。”開廠第一年,王羽平就掙了幾萬塊錢。“摸著石頭過河,很多法規不完善,當時厚街有個說法,‘看到紅燈拐彎走,看到綠燈趕快走。”

因為發展機會多,厚街很多教師下海經商,無奈下,學校只能聘請外地教師。為了提高教師工資,學校辦廠也成為新潮。1988年,王羽平幫竹溪中學辦了皮包廠和紙箱廠。

良好的工作回報,很快吸引了各地人。“那時能寄100塊錢回家,就是很了不起了。”王羽平記得,廠里有一個安徽籍員工回了一趟老家,干脆把一家子親戚都帶了過來。當時,厚街還出現一種類似人才中介的組織,“回老家帶工人到厚街,引進一個工人收20塊錢。”

蜂擁而來的人群,很快帶動了厚街人的生活,有人出租房屋,開餐館,還有人賣起了棉被。“多數人來時穿得很破舊,而香港來的衣服又好看又便宜,有人過年時還帶棉被回老家。”由于人多,厚街的生活物資一度緊缺,尤其是蔬菜,即便從深圳運菜過來,因路況不好,進得較慢。王羽平說:“就算種青菜,至少需要20天到一個月,根本不夠吃。”面對這種困境,厚街雙崗一個姓林的人竟然靠種豆芽菜發了大財。王羽平解釋說:“種豆芽菜只需要一周,而且價格便宜,洗菜時也很方便,工廠廚師都喜歡買豆芽菜。”

雖因經商發家,厚街商人更珍惜自己的文人身份,退休后,王羽平開始旅游、出書。類似追求的還有商人王敬恩。王敬恩出生于厚街鎮珊美村,曾在厚街中心小學當過28年教師,他最喜歡被稱為“儒商”。王敬恩目睹了改革開放后家鄉的巨變,寫了一首《沁園春·厚街風景》——厚街風景,嘉華璨麗,星店比鄰。觀竹溪省道,鎮府龍蟠,廣展舉翼,萬眾騰歡。車水馬龍,超市棋布,繁榮景象鬧喧天。

低調的“萬元戶”

“不管一個人是多么貌不驚人,請不要小看,也許他轉身開的坐駕就是寶馬或者奔馳;不管一個人是多么邋遢低俗,請不要藐視,也許他提的手袋里就放著成捆的人民幣;不管一個人是多么土里土氣,請不要得罪,也許他就是你下一個BOSS。”在小說《東莞不相信眼淚》開篇,湖北襄樊人韓宇以其在厚街數家企業摸爬滾打的經歷,如此寫道。這是一本寫給東莞的書,書中的許多人和事,就是以厚街為原型地發生的。

很多人說,厚街的富豪也是隱形的。坊間盛傳,厚街鎮涌口村那恬靜的海月公園才是厚街的真正財富核心。這里附近有個獨門大院,曾經蘊藏著厚街乃至東莞的傳奇——王金城家族。厚街王氏家族是出名的低調,據傳家族成員從未接受過媒體采訪,產業卻涉及石材、化工、航運、碼頭、醫院、家具、木材、酒店、娛樂、房地產等多個產業,一度被傳為“東莞首富”。據厚街上了年紀的老人說,王家核心人物最初就是一個“賣魚佬”。

在厚街,這樣的低調,或許也是出于安全的考慮。從王羽平家走出沒有幾步路,一轉彎可見到一幢帶兩個大門的樓房,王羽平打趣說:“一個留給男人,一個留給女人。”這豪宅的主人是王啟彭,穿著西裝、梳著大背頭的王啟彭,符合多數人對生意人的想象。上世紀80年代,厚街掀起建廠房高潮,建筑業隨之發達,王啟彭是厚街從建筑起家的典型人物。

王啟彭生于1951年,幼時家中貧困。“以前,厚街到處都是泥地,幾乎沒有平房,大家都住草寮(草屋)。”16歲初中肄業后,王啟彭隨兄長王啟明在厚街沙田一帶承包零散工程。24歲那年,王啟彭遇到了現在的妻子,“當時農村人很喜歡泥水工、木工、雞肉佬這幾個行業,算是能掙到錢的。”

建筑業發展的確很快,1981年起,王啟彭就開始獨自承包工程。由于瞅準了中小學、幼兒園校舍的新建,及房地產開發這兩個市場,加上懂技術、重信譽、善經營,王啟彭的建筑施工隊越來越紅火。從他留存的一份1983年的《承建工程施工執照》看,當地居委會新建的一個290多平方米的磚混結構樓房,投資總額為3萬元。

并非所有人都那么“幸運”,比如福建建筑商余寶林。或因團隊以同鄉人為主,管理欠善,1985年,余寶林在承接厚街肇彝中學時遭遇低谷。這一年年末,余寶林在學校教室過年,在黑板上沮喪地寫了一句:“杯酒守歲,粵海坎坷,磨壯志。”年后,王羽平看到后回復說:“萬炮迎春,閩天開闊,展鴻圖。”

因為管理有方,王啟彭很快成為當地有名的“萬元戶”:1981年厚街大隊將學圃公祠改建為幼兒園時,王啟彭捐贈了一間教室及全部臺椅;1982年,他自建的房屋已與厚街大隊部的樓房等高。隨后10年里,王啟彭先后承建了厚街大隊前進小學、厚街居委會工場、厚街區農械廠,及寶屯、三屯、陳屋、寮廈大隊廠房等。

“萬元戶”身份也曾給王啟彭帶來困擾,1986年6月中旬,一連幾天有公安人員在王啟彭新居前查看,一時謠言四起,有人懷疑王啟彭非法走私,一夜暴富。公安人員的查看,鄰居的盲目打探,讓王啟彭一家老小惴惴不安。直到6月18日,全家人終于恍然——原來有領導要來了解東莞改革開放的情況。

挖到“第一桶金”后,王啟彭轉型辦起了企業,自建廠房生產各種女鞋。幾年后,待企業穩定,他轉交給子女經營,專心玩起了收藏。2000年前后,因各地大規模進行城鎮化建設,各地出土文物紛紛涌入東莞。“以前土藏的寶物,有人開始變賣,其中不乏清三代官窯精品,如粉彩、琺瑯彩、墨彩、胭脂紅等名貴器物。”

談起收藏,王啟彭說:“我人生的第一步抓住了改革開放之初的機遇,先行一步,赤膊上陣也敢闖。”如今,王啟彭想得最多的,就是建一間像樣的文化收藏館,將收藏多年的歷代器物分朝歸類,傳給下一代。

厚街追夢人

對于不同人,厚街意味著太多。有人形容說,文人眼中,厚街是賈樟柯在《三峽好人》中為農民勾勒夢想的一句臺詞——“她去南方打工了,厚街”;打工仔邏輯里,厚街是勵志與墮落的城邦;商人算盤上,厚街是“錢多人傻速來”的黃金地。

1991年離開廣東惠州郊區老家來到厚街時,范雪芳20歲。“我第一次到廣州是1986年暑假期間,當時我姐姐在厚街工作,她是厚街第一批糧油個體戶。”初到厚街,范雪芳看到很多姑娘穿衣服很時髦,“尤其是穿連衣裙時不穿絲襪,和我們惠州不一樣。”帶著這份好奇,她高中畢業后就來到厚街,進了一家企業當文員。第一份工作的月薪是300多元,范雪芳很滿意,“當時一個老師的工資也就那樣。”

上世紀90年代初,制造業在東莞蓬勃發展,工作半年后,范雪芳換了一家制衣廠,還是文員,編輯產品說明書、維修書等。“當時很多本地人都是坐辦公室,工廠里都是外地人;姑娘們找對象都不要流水線的工人,就想找個辦公室的。”

就在范雪芳來到厚街后不久,18歲的安徽姑娘龐錦霞也與同村姐妹來到厚街,進入一家制鞋廠打工。“我高中畢業后,就從安徽農村出來打工,一直在厚街。那時為了加班加點趕單,很少休息,工位旁邊放著面包與水果,困了就洗把臉,餓了就吃點東西,接著干,一心想著多掙錢。上廁所都控制時間,不超過5分鐘。”

如果不是一起工傷事故,范雪芳或許不會那么早離開工廠。那一年,范雪芳在一家紙箱廠上班,廠里有個18歲的姑娘負責給大伙兒做飯以及搞衛生。有一天中午,這個姑娘拿著抹布清洗車間,當時印制logo的機器一直在運轉,她在清潔時不小心被機器卡斷了手指。

“就因為廠區管理制度不夠完善。”事故后,范雪芳把受傷的女孩送到了醫院,“我站在醫院走廊門口時,特別難過,她才18歲,長得也還不錯,如果有人能提前告訴她機器的危險性,她就不會被切去手指了,太可怕了。”

從開服裝店到后來開茶館,范雪芳最終選擇了創業。事實上,比起管理漏洞難題,讓范雪芳更難接受的是,辦公室人員每次談起廠區員工,都說“你看那些水路豬(厚街本地人對外地人的稱呼,意即人像豬一樣被一車車運來)”。直到今天談起,范雪芳依然難掩當年聽聞這個稱呼時的憤怒。

這個帶有鄙視意味的稱呼,其實很早就有了。二三十年前,王羽平在竹溪中學任教,因本土教師辭職經商,學校聘請了不少外地教師。沒多久,學生起哄稱呼外來教師為“水路豬”,王羽平專門開會批評學生說:“幾百年前,姓王的人在厚街也是外來的,要這么說,你們都是老水路豬的子孫。”據王羽平補充,厚街人的始祖叫王泰。據載,北宋徽宗宣和中期,福建莆田王泰宦游至此定居,選址“軍鋪”(隨軍眷屬圩場)后面,故名“后街”。后因民風淳厚,生活豐厚,得名“厚街”。

多年,這種矛盾正隨著一撥撥人的成長而逐漸淡化。“數十年來,厚街人和本地人的關系,已經從看不起,到尊重,甚至到害怕。”王羽平說:“這種害怕,既是因為外來人員在厚街的崛起,也是因為如安徽幫、湖南幫等在厚街的商幫形成。1988年前后我代表學校聘請的那些教師,他們在厚街發展得很好,生了孩子,也買了房子和車子。”

第二故鄉

這幾日,26歲的小鄧剛從厚街一家鞋廠辭職,找到新工作前,他每天騎著電瓶車在厚街的超市、賓館前四處游竄,等待散客。東莞早已“禁摩”,但在出租車并不算多的厚街,這樣的電瓶車仍然很有市場。

2007年,小鄧離開湖南邵陽老家,跟老鄉來到厚街。隨后幾年,他輾轉于厚街各個工廠,“每天工作12個小時,一個月掙2000塊錢。”即便是最困難時,小鄧都沒有想過回老家,在這趟約定往返10塊錢的路中,小鄧解釋說:“在厚街,我至少餓不死。”夜晚,從高樓天臺俯瞰這座小鎮,街市與樓房淹沒于一片片燈光中,這或是對小鄧口中“餓不死”三字的最佳詮釋。

十年前,江西人蔣春茂大學畢業,第一次來到厚街。十年里,他在厚街工作、生活、成長;在這里談女朋友、辦婚宴、安家,還迎接了小生命。“可以說最美的青春是在厚街度過的,厚街已成為我的第二故鄉。”蔣春茂說:“特別是對生長于斯的小兒,厚街勝似故鄉。”

今天,厚街1178萬人口中,本地人只占20%,或許,這個比例仍在不斷降低。從20歲到40歲,陜西禮泉人龐鋒在厚街從一名普通員工成長為私企老板。龐鋒與范雪芳同齡,他畢業于北京大學經濟學院,曾從事期刊編輯、記者、報紙評論員等職業。1995年,龐鋒來到廣東,隔年在一個地下工廠開辦印刷企業。由于印刷企業屬于特種行業,需要地方出版局出具經營執照,龐鋒最初創業的日子并不容易;直到幾年后拿到執照,他才開始了“不用遮掩”的創業生活。

最初,龐鋒和一個江西朋友合作,后因價值觀不同,分道揚鑣。龐鋒主要是接企業的產品說明書,談起生意,他說:“當時厚街遍地都是機會,基本上做什么都可以,早一天到厚街,你就早一天成功。”從1997年到2002年前后,龐鋒的印刷業務成倍增長,“幾乎每個月都要用掉100多噸紙張”。2005年和2008年,龐鋒在厚街買了兩套房子。

在厚街,安徽姑娘龐錦霞磕磕碰碰,走出了另一條成功路。1999年,龐錦霞結束了6年打工生涯,開了一家餐館。但這次創業并不成功,慘淡經營了幾年,剛有起色,又遇上“非典”。無奈轉讓了餐館,龐錦霞買了套住宅,結果裝修出了問題。

就在龐錦霞支付了裝修款后,裝修隊逃之夭夭了。思前想后,她干脆自己動手。“等我裝修完以后,同一小區有人剛買了房,過來看了我的房子,誤以為我是做裝修的。我也想把之前損失的錢賺點回來,就接了裝修的活。”

第一次承接裝修工程,龐錦霞天天跑建材市場,完工時她一算,倒貼三千多。“盡管虧了錢,但我賺到了經驗。”工程結束后,龐錦霞很快成立了裝修公司,并逐步承攬各項裝修工程……如今,龐錦霞在東莞的裝修公司已擁有三個分公司。直到今天,她仍自稱“鄉下妹”。

在龐鋒、龐錦霞的眼中,厚街一度是個包容的地方,“這種包容,體現在資金、政策、創業環境等諸多方面。”四年前,龐鋒有個湖北朋友陳剛有意愿做一個項目,當地政府及時批復土地,并以最低利息準許其貸款800多萬。

金融危機以后,龐鋒的印刷廠并不好過,“也就接接老客戶的單子,不如當年。”但龐鋒從未想過離開厚街,離開東莞,他說:“2008年以后,東莞的日子的確不好過,但這是全國都有的經濟頹勢,如果回到老家,或許更不好過,相比之下,我更愿意在厚街,當新莞人。”

重新突圍

1992年,香港商人蔡錦榮第一次到厚街時,已32歲。蔡錦榮出生于藤藝之家,“從小被父親用藤條打著長大”。蔡家藤廠有30多人,在香港屬中等規模,但終究是個小作坊,若有大單,80%的業務量外包也是常見的事。

1992年,蔡錦榮聽一個在東莞工作的朋友說起“厚街租金便宜,員工很好找”,便動身來到厚街。談起兩地人工差價,蔡錦榮說:“很夸張,1992年香港員工普遍月薪在8000港幣(大約時值6400元人民幣),內地只要400元就能找到員工,而那些沒有經驗的員工,如果提供食宿,月薪只要200元,還可以免費打工兩個月。”

最初,蔡錦榮從香港帶了幾個熟練工,很快就招滿了50人。尋找廠房時,蔡錦榮驚喜連連,“當時厚街有很多鋼結構的鐵皮屋,我運氣不錯,租了一個紅磚實體墻的老廠,3000平方米,年租金15000元。它以前是臺商的鞋廠,條件不錯,不漏水。”蔡錦榮說:“在香港,這個價錢根本租不到這樣的房子。”

蔡錦榮很喜歡當時的厚街,笑著說:“很農村啊,我們看著很新奇,厚街各地有豬、雞、鴨,那會兒水泥路還不多,當地人很單純、熱情,特別歡迎香港人,還有免稅三年的優惠政策。”最初,他不習慣厚街飲食,“厚街到處都是番薯糖水、花生粥、燒鴨、瀨粉,來來去去都是這些東西,我很想念香港的海鮮。”這個難題并未持續太久,當地朋友帶著蔡錦榮兜兜轉轉穿過幾個路口,來到一個香港人老飯開在厚街的餐飲店。蔡解釋說:“其實1978年后就有港商來厚街了,我算是來得晚的。”

“厚街最大的變化,可能是人情味一年比一年淡,大家都在拼命賺錢。”蔡錦榮說:“慢慢地,什么人都來管,治安隊也來拿錢,不給費用就很麻煩啊。”一開始,蔡錦榮難以接受這種“打擾”,說:“香港人不喜歡走小道,而且我老爸一直教育我要老老實實做人,他經常跟我說一句話‘矮仔上樓梯,一步一步來,提醒我做人做事不能太急。”

時間一長,蔡錦榮不得不“學習這邊的文化”,因為只要他一折騰,就會有人吼“你回香港去”。蔡錦榮說:“我們既要學會怎么跟官員相處,也要學會怎么跟百姓相處,比如喝茶、封紅包,學會在衣食住行方方面面融入厚街生活。”

1992年開始,蔡錦榮看著厚街的高樓大廈迭起,日益繁華,“都搞不懂當地的經濟到底翻了幾番”。蔡錦榮的助手許勝林在一旁補充說:“2005年,我在厚街康樂南路住了兩個月,對當地還比較熟,但去年年底再回到這里,我根本找不到在哪里了。”

1998年金融風暴襲來,蔡錦榮的事業沒落,他決定結束生意,攜妻兒移民加拿大。但他又不甘心,隔年,在朋友建議下,他輾轉到北京、上海等地考察時,開始思考:退,那么或許舒服;不退,就得重新拼搏。正在他猶豫時,厚街朋友帶他認識了當地王氏家族一員。

在三七開利益分成模式下,及擺脫貼牌、自創品牌的思路中,蔡錦榮選擇與厚街王氏家族合作,再度創業。“以前我們說和外佬合作,是指和外省人合作,現在我們是和外國設計師合作,從海外引進技術與人才,大家一起進步。”經過兩年多,蔡錦榮成功推出藤木結合家具,并打造了自己的家具品牌。

“每年我都會去澳門一趟,看看年收入多少,然后拿出一兩個月收入去賭一賭。但不管輸贏,我都會控制在這個范圍內。”坐在藤椅上,蔡錦榮淡定地說:“如果你有機會看看賭徒的反應,你會發現,所有人性的東西都將表露無遺,我很享受這個過程。”

這幾天,王羽平正琢磨完成一部20萬字的《大浪淘沙》,“寫寫改革開放后,在厚街的各種人面對突如其來的機會而呈現的人生百態。”王羽平說:“在厚街,每一個人遇到的機會都不相同,有人通過正當途徑賺錢,老老實實發家;有人雖然通過不正當途徑發家,但如今也致力于慈善事業;還有人,雖然也發達了,但最后失敗了。”

在風靡一時的《打工女孩》一書中,張彤禾寫下了這樣的斷語:這是一座未完成的城市,沒有記憶,沒有過去,這里集中了中國最極端的一切,無情、冰冷、堅硬、壓力巨大、雜亂無章,又充滿了生機。如果你能受得了這里,那到哪里你都能受得了。

當然,這并非東莞的根本。如今,南邊的深港,繁華依舊;北面的廣州,迅猛發展;那些被視為東莞追兵的省外兄弟城市像是夏天的新鮮葉菜瘋狂地生長;西部大開發,中部在崛起,一座座城市上演連城訣,東莞,下來怎么辦?有人說,“東莞的發展,最好是自然的,從此變得更自然了,這才是另一種充滿敢性的發展。”