從“冷戰探源”看歷史課程實施的價值取向

【摘要】高中歷史課程是指普通高中為實現培養目標,而選擇的歷史教育內容及其進程,包括歷史學科及其有目的、有計劃的歷史教育活動以及從中獲得的一切學習經驗或體驗等。什么樣的歷史課才是好課?不同的歷史課程觀,往往形成不同的歷史課程具體形態,體現不同的歷史課程實施及其不同的評價價值取向。

【關鍵詞】冷戰探源 課程實施 價值取向

【基金項目】本文為蘇州市教育科學“十二五”規劃課題《高中歷史課程PBL智慧導向實踐研究》階段性研究成果。

【中圖分類號】G633.5 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2014)03-0055-02

“沒有任何論題能像冷戰起源這樣,引出如此之多的論著問世,激起如此尖銳而激烈的爭論”。可見研究冷戰史,根本性問題之一是冷戰的起源。高中生學習冷戰史——《兩極世界的形成》,冷戰的起源問題是不是本課的關鍵呢?2012年7月19日,中國教育學會歷史教學專業委員會年會暨中學歷史教學方式變革研討會上,廣東珠海市鄧曉妮老師以《冷戰的起源與反思》作為專門課題進行講授,2013年6月,《歷史教學·中學版》刊發沈春華老師的《高中必修課程‘兩極世界的形成教學分析》,強調《兩極世界的形成》一課的關鍵在于冷戰的起源問題。同期《歷史教學·中學版》,殷俊老師的《好風引領上青天》,則以“既求真,更務實”為標題,鞭辟入里地具體探究了可能影響冷戰的多方面的因素。對此,我仔細閱讀了普通高中歷史課程標準(實驗)關于本課學習要點以及江蘇省高中歷史課程標準教學要求(如下,2009年修訂)。

在這里,看不到關于“冷戰的起源是關鍵”的課程標準內容以及教學要求內容。教師教學用書指出本課重點是關蘇“冷戰”對峙的措施及表現。華南師大的黃牧航教授認為:歷史課程標準對高中歷史教學內容做了基本的要求,我們沒有太大的改變空間。那么,鄧曉妮老師的課,沈春華老師和殷俊老師的教材分析,為什么把“冷戰的起源”作為關鍵問題處理呢?

經歷課程改革實踐的老師都知道,高中歷史新課程實施的主要環節是課堂教學,走進新課程,教師怎樣教是關鍵。21世紀的教師,應具有創造學習型課程的能力。創造課程,或課程實施,一般可通過三種活動來進行。一是學習經驗的“設計”,二是創造學習經驗的“課堂實踐”,三是對這種學習經驗進行“反思和評價”。

1.課前教學設計。傳統的歷史課程強調設計教案,是一種靜態的過程,重視知識傳授而輕視學生發展。實施高中歷史新課程,強調課前要以學生為中心,雙向進行教學設計,著力實現預設、生成有機統一。“以學生為中心”的設計,是一種動態的過程。設計的問題既要考慮合作互動,又要發揮個人特長。既有預設。又有生成。并且具有一定的彈性,既要為學生的主動參與留下時間、空間,又要為教學的動態生成創造條件。

2.課堂問題探究。高中歷史新課程的實施強調教學過程的問題驅動,力促有效教學。歷史課堂的問題探究要求教師從新課程理念出發,在落實學生主體學習地位上下功夫。教師不僅要考慮歷史課堂上讓學生帶著什么樣的問題學、怎樣學,而且要考慮歷史課堂是問題探究能否激活學生的思維,能否激發學生真實的情感。新課程倡導關注學生的學習行為,提高學生的學習效果。這就要求高中歷史新課程的實施,必須注重課堂問題探究過程中學生的自主、合作、探究學習,這給教師上課提出了新挑戰。要求教師首先學會探究、交流、合作,要有強烈的探究、交流意識,才能引領學生進行問題探究、交流合作。

3.教后反思(評課)。上課是一個長期積累、不斷提高的過程。教師要學會自我反思,善待同行評價。教師的自我反思,就是要教后經常反思自己的課能否幫助學生進行有效學習,完成歷史學習任務。善待同行評價,就是通過自己與同伴的對話,總結反思自己的教學行為。

毋庸置疑,上述三種活動的中心是“課堂實踐”。因為課程是在課堂里創造出來的。這三種活動是不能階段性地加以區分的,因為創造型課程是以“課堂實踐”為中心,同時進行“設計”、“反思和評價”的。

高中歷史課程,是指普通高中為實現培養目標,而選擇的歷史教育內容及其進程,包括歷史學科及其有目的、有計劃的歷史教育活動以及從中獲得的一切學習經驗或體驗等。歷史的課程意識包括歷史教師的主體意識、歷史課程的生成意識和歷史課程的資源意識。什么樣的歷史課才是好果?不同的歷史課程觀,往往形成不同的歷史課程具體形態,體現不同的歷史課程實施及其不同的評價價值取向。

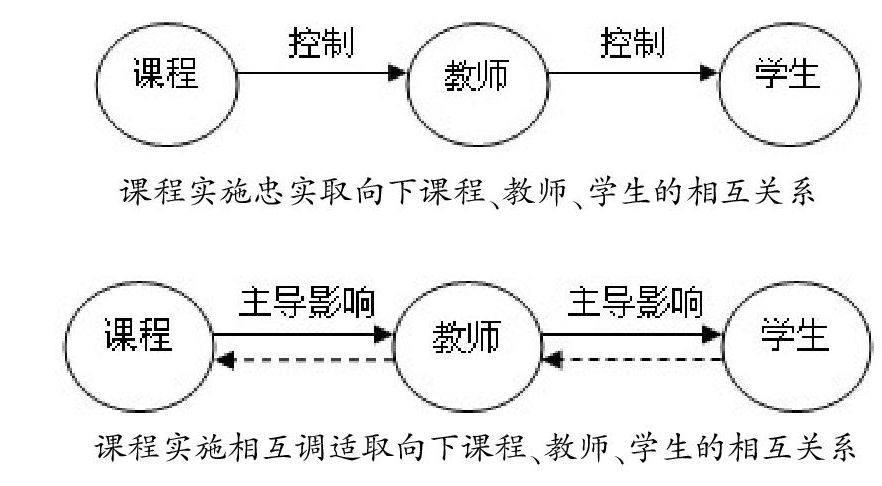

1.歷史課程實施忠實取向。衡量歷史課程實施成功與否的基本標準,是課程實施過程中實現預定的課程方案的程度。實施歷史課程愈接近預定的課程方案,則愈為忠實,課程實施程度也愈高:若與預定的歷史課程方案差距愈大,則愈不忠實,課程實施程度愈低。歷史課程忠實取向不允許教師有太多的彈性與自由發揮的空間,不鼓勵教師在自己的課堂情境中因實際變革修改課程內容,有人稱之為“技術理性”。由此,“冷戰起源”不可能成為《兩極世界的形成》一課的關鍵問題,更不可能作為一課的課題來專門探究。

2.歷史課程實施相互調適取向。強調歷史課程實施不是單向的傳遞接受,而是雙向的互動與改變。歷史課程方案有必要因應實際情境而加以彈性調整。關注課程實施過程中的情境因素的分析,考慮具體實踐情境對課程實施的影響,反映了師生的主動性、課程實施的復雜性、不確定性和過程性。與忠實取向相比,更符合課程實施的實際情況。有人稱之為“實踐理性”。由此,“冷戰起源”也不可能成為關鍵問題和作為課題來專門探究。

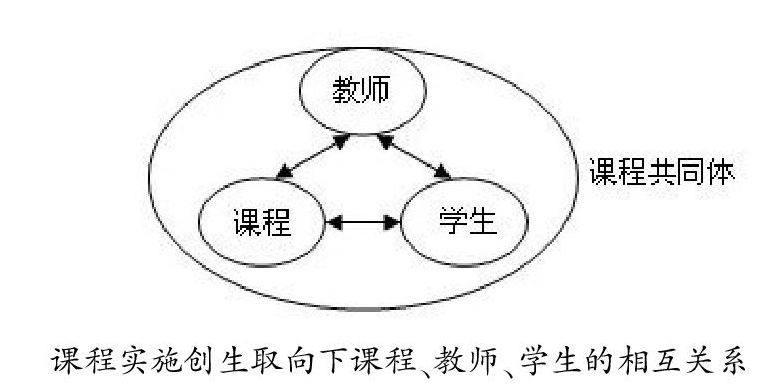

3.歷史課程創生取向。即把歷史課程實施視為師生在具體的課堂情境中共同合作、創造新的教育經驗的過程。由于創生取向強調教師和學生在課程開發中的創造性,重視教師和學生在創造課程過程中的作用,因此這一取向對教師和學生的要求很高,有人稱之為“解放理性”。把《兩極世界的形成》一課的“冷戰起源”問題作為關鍵問題來探究,不失為創生取向歷史課程實施的典型案例之一。但是,往往在時間安排上、引導問題探究和針對生成性問題上,存在一定的難度而具有挑戰性,

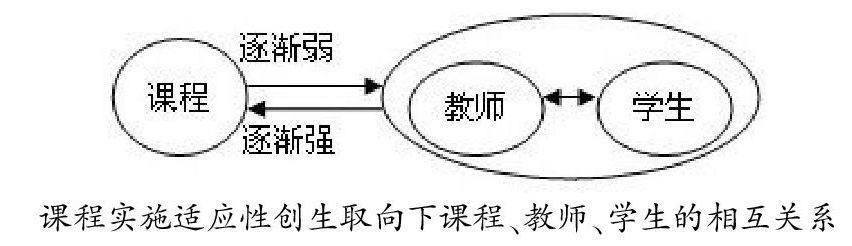

4.歷史課程適應性創生取向。是在適應的基礎上進行的創生的歷史課程理念和實施模式。歷史課程實施的忠實取向,其機械化程序化的課程執行,嚴重抹殺了教師和學生的課程主體性和創造性:課程實施的相互適應取向雖然賦予了課程一定的調整空間,但是師生的課程主體地位仍然沒有得到充分體現:而歷史課程實施的創生取向,雖然師生得到充分解放,但在具體實施的過程中很難把握和操作。而適應性創生取向,考慮教育環境和課程實際情況,一方面尊重歷史課程專家的意見,另一方面又體現教師和學生的課程主體地位,可稱之為“創生理性”。

參考文獻:

[1]塞繆爾·沃克:《歷史學家和冷戰的起源》,《世界史研究動態》1985年第2期。

[2]沈春華:《高中必修課程‘兩極世界的形成教學分析》,《歷史教學》2013年第6期(上半月刊)。

[3]殷俊:《好風引領上青天》,《歷史教學》2013年第6期(上半月刊)。

[4]黃牧航:《從中學歷史課程的角度去理解中學歷史課堂教學——聽鄧曉妮老師的(冷戰的起源與反思)有感》,《歷史教學》2012年第11期(上半月刊)。

[5]朱漢國,陳輝:《高中歷史教師專業能力必修》,重慶:西南師范大學出版社,2012年,第55—56頁。

[6]佐藤學:《靜悄悄的革命》,長春:長春出版社,2003年,第100—102頁。

作者簡介:

沈素英,女,江蘇無錫人,江蘇省常熟市中學高級教師、教科員,主要從事高中歷史教育和研究。