“會診式”校本教研助推教師專業能力提升

康杰

【中圖分類號】G635 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2014)03-0198-02

“為了教學、在教學中并通過教學”而進行的校本教研活動是一所學校教學運行最基礎的實踐操作模式,這種教研活動體現著學校發展的意志指向,在全力為解決教育教學中碰到的問題而服務的過程中,從更大意義上也實現了教師專業能力的成長。

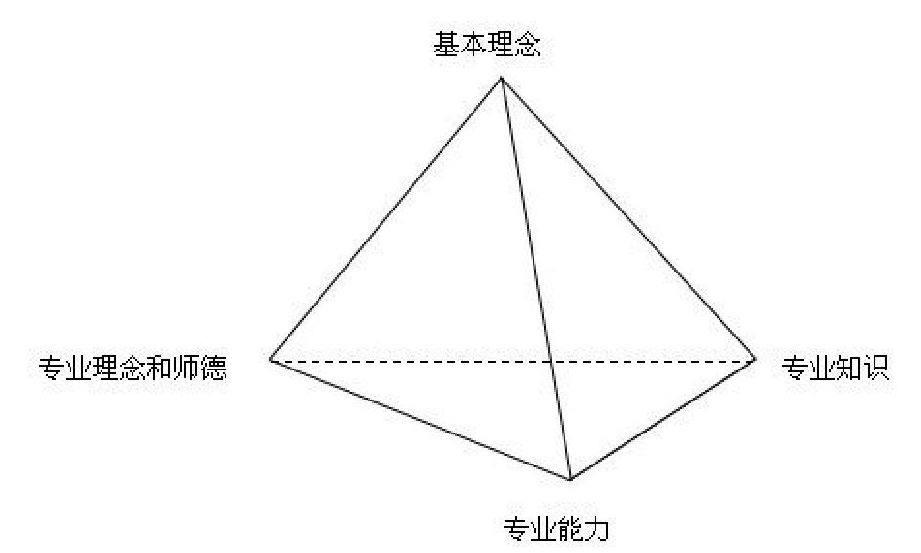

教師專業能力的成長是教師專業素質提高的重要途徑,既是一個持續動態的過程,也是一項系統工程。有人將“專業精神、專業知識、專業技能”歸納為構成教師專業素質的主要內容,而在《中學教師專業標準(試行)解讀》中,將中學教師專業素質體系用“三維立體結構”的圖示劃分得更加明確和全面,將教師專業素質體系劃分為由“基本理念”、“專業理念和師德”、“專業知識”和“專業能力”四部分,但其位置和意義各有不同。如圖所示,

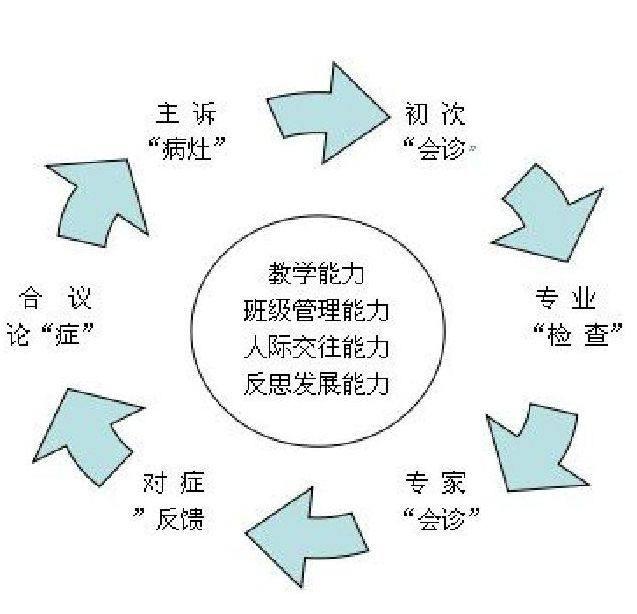

體系最頂端的是教師的“基本理念”,是專業素質和專業實踐的統帥和靈魂,在其引領下形成了由“專業理念和師德”、“專業知識”和“專業能力”共同構成的教師專業素質體系的“基本內容”。在專業能力緯度,涵蓋了教師應有的四個方面的基本能力:教學能力(教學設計、教學實施和教學評價)、班級管理能力、人際交往能力和反思發展能力,這種專業能力的發展是真正意義上的專業素質的提升。廣大一線教師期望自己的專業能力有著更長足的進步,但同時希望這種專業能力發展活動能夠與專業實踐緊密結合起來,希望提供一些應用于專業實踐的具體策略和方法。

在醫療界,當碰到疑難病例或者重大手術、重大臨床問題時,會由多個專科專業的專家共同進行疾病的診斷,這種診斷方式我們通常稱作“會診(consultation)”。在學校的校本教研中,我們聯想到利用骨干教師和教學專家組成教學觀察專家組進行“教學會診”的方式來實施校本教研,以實現更加關注校本教研過程并能做好過程評價,有效激勵教師從自身成長角度去從事校本教研,最終能夠促進專業能力提升的目的。由此,形成了具有本校特色的“會診式”校本教研活動。

一、合議論“癥”。結晶集體備課

作為最基層的教研組織,備課組以其小巧靈活、溝通便捷等特點在校本教研活動中顯示出得天獨厚的優勢。在備課組的小家庭里,以集體備課的形式進行“家庭合議”。首先,主備教師要高站位、全方面地審視教材內容,從理念、教材、學生、教學目標、教學手段、教法學法、教學模式、過程、作業等方面對教材進行分析和評價,形成教學設計的初稿,并與其他教師共享自己的思考成果。同時,在此基礎上,主備教師認真整理大家的研究成果,并與其他教師進行交流合作,以便更科學地修改自己的教學設計。最終,形成了集大家智慧于一體且具有決策性意見的設計成果。

在這一過過程中,通過對教材內容的評價和判斷而形成的教學設計初稿,充分體現出了主備教師的教材設計能力。同時,在與同伴交流并征得支持的過程中,促進和發展了“家庭”成員之間的合作能力,

二、主訴“病灶”。展示說課風采

借鑒天津教科院王敏勤教授創立的“七說”說課模式,主備教師在高度把握課程標準的前提下,至少在說教材、學情、模式、設計、板書、評價、開發七個方面對教材處理和課堂設計進行分析說明,這與患者面對醫生時進行的“主訴病灶”的過程比較類似。

進行說課設計時,深入研究課標、領會課標對本學科本學段的具體要求至關重要,這為整體把握教材、明確教學目標起到積極作用。首先,目標設計要具有科學性,以課程目標和學生的實際水平和學習規律為依據,突出重點,層次清晰。其次,要準確把握重難點,創意探尋解決重難點的方法和手段。再者,在教學過程設計中,始終把學生的主體地位放在最前面,充分踐行“自主、合作、分層”的理念,有效利用小組合作的操作模式,使過程最優化,效果最大化。最后,在進行評價時,要多方搜集信息,客觀公正地發揮評價的診斷功能,對學生發展進行多視角、全過程的評價。總之,在設計各個環節時,始終與教學目標緊密相扣,充分體現學生為主體的教學理念。

這種前瞻性的課前說課,全面展示出主備教師在“主訴病灶”過程中的事實陳述能力,體現出對教材內容的駕馭程度,也促發了主備教師對課堂設計和評價能力的成長。

三、初次“會診”。評判設計得失

由學校骨干教師和教研人員組成的專家組通過聆聽說課教師的課前說課。對主訴過程中暴露出的病灶事實進行“初次會診”。其評判的重點就是對說課教師的教學理念和對教材的把握程度的考量,從“做些什么,怎么做,為什么這么做”這三個維度上進行評價。

首先,評價教材、學情分析和教學目標的設計。這些元素必須基于教學理念和課程綱要,是“自主合作”教學思想的體現,因此在這一環節評價的核心就是說課教師對教學理念的理解和詮釋,如果沒有教學理念的支持,那說課便沒了分量,沒有力度和光彩。

其次,評析說課者對教材的理解程度。教材所處的地位及前后聯系的理解、分析要準確明白,教學重點、難點的確定要恰當,主次分明。

再者,評價教學方法的選擇和運用。要求其必須具有指導性和可操作性,要適合學科特點,并且能夠激發學生的學習興趣、調動學生的學練積極性。

當然,更要評價教學程序的設計。要求設計科學嚴謹,能有效達成教學目標,重難點的突破要有創意,彰顯教學特色。

在“初次會診”的過程中,專家組的評價和說課教師的設計進行著智慧的思想交流與碰撞。只有把“說和評”結合起來,才能使教師從更高的理論高度去研究課,把握說課的方向,從而更有效地促使說課教師的合作交際能力與反思能力的成長。

四、專業“檢查”。觀察課堂流程

在授課過程中,備課組、專家組全體成員全方位地進行聽課觀察,對出現的各種診斷癥狀進行“專業檢查”。“課堂觀察”是一種比較成熟的課堂教研方法,將課堂中連續性事件拆解為一個個時間單元,將課堂中復雜性情境拆解為一個個空間單元,透過觀察點對一個個單元進行定格、掃描,搜集、描述與記錄相關的詳細信息。普遍認可的課堂觀察框架模式有“三緯度”和“四維度”兩種。簡而言之,就是從學生的學(主體地位)、教師的教(引導輔助)和課程性質(客觀標靶)這三方面對觀察人員進行分工:學生的角度要從“課前準備、課上自主、合作、交流、展示及課后達標”情況進行觀察:教師的角度要關注“教學環節、師生互動、引領指導”等環節:從課程性質方面要檢驗“教材把握程度、目標設計、評價及課件資源”等要素。根據自己的分工和觀察視角的要求,有重點、有目的地進行教學事實記錄,有理有據地對主講人教學能力和課堂管理能力進行定量或定性的判斷和評價。

五、專家“會診”。聚焦課后評議

全體課堂觀察員根據課堂觀察考核量表項目,依據自己在課堂上的觀察記錄,對主講人的課堂進行評議,這是整個教研活動的核心。

觀察小組在評議前要進行簡短的診斷梳理,根據自己的課堂觀察記錄分別從學生的角度評議、教師的角度和課程性質方面進行匯總,以利于觀察員的教學指導和改進建議在“診斷”時表達得更清楚,從而形成具有指導性的意見。

在評課過程中,專家組成員與主講人在交流、判斷、建議和求證中重新審視、剖析課堂,通過對教學問題的再現和描述來解釋教與學的改進過程,并講述教學改進背后的觀念和認識。這種“集體會診”實現了觀點交鋒、思維碰撞的目的。主講人反觀課堂教學事實,吸收評議信息,促使其反思活動、評價判斷的發生。這種教學評議實現了在交流中同伴互助的過程,更是推動反思性研究走向深入的過程。

六、“對癥”反饋。實現反思成長

主講人結合專家成員的評課意見,既要充分認識到課堂教學實踐的重要性,更要重視對教學實踐思考,也就是要對自己的教學設計和教學行為進行認真反思,如一些教學細節和設計環節,擬進行的教后修改方向,以及歸因分析。這種通過反思進行自我發展的能力被波斯納(G.T.Posner)描述為:經驗+反思=成長。主講人在對課堂實踐思考的基礎上進行反思改進,實現了真正意義上的“對癥治療”。這種對癥治療措施的真正價值在于尋求到了理念與實踐的對接,并運用經驗和理論認知對當前的現象做出判斷,引起了價值沖突,觸動了思考的發生,形成了深層意義上的反思性研究,促發了教師的專業能力的成長。

如圖所示,在“診斷式”校本教研活動的三個管理環節中(基于標準的教學前預設——備課、說課,基于課堂教學觀察支架的有效觀課——課堂觀察,基于評價標準的課堂評議和教學研究——課后診斷),無論哪一環節,都踐行了教育理念指導下的教學實踐反饋,既有現實的課堂效率的顯著提高,又有深遠意義上的教師專業能力成長,獲得了教學教研的高效率和學校持續發展的推動力的雙豐收。

參考文獻:

[1]教育部教師工作司編寫,中學教師專業標準(試行)解讀[M].北京師范大學出版社2013.1

[2]張秀德 王德軍 于俊廷 基于教師專業成長的校本研修策略的改進[J].當代教育科學,2007,(17)

[3]何媛.教師視角中的教師專業發展[J].當代教育科學,2013,(2)

[4]高翔,李紅梅.校本教研管理機制創新研究[J]當代教育科學,2013,(4)

[5]楊玉東.課例研究的關鍵是聚焦課堂[J].人民教育,2013,(7)

[6]http:∥baike.baidu.com/view/440149.htm

[7]http:∥zhidao.baidu.com/question/167851250.html