山西產業投資結構變動及其效益分析

任力軍 楊軍

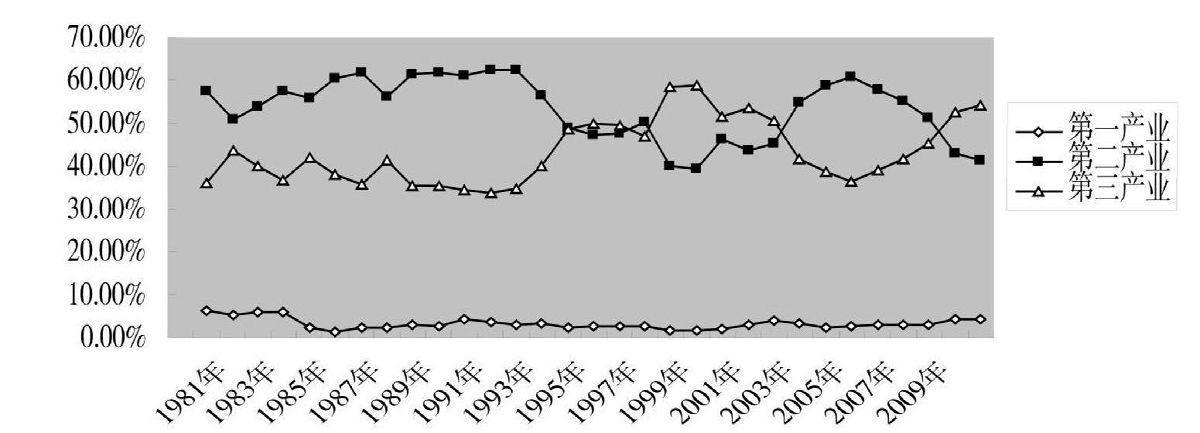

〔摘要〕 近30年間山西第一產業投資比重變動平緩,始終未超過全社會投資比重的10%,基本徘徊在5%左右,第二產業和第三產業的投資比重波動較為顯著。山西產業投資結構變化產生的經濟效益在1981~1985年間最佳,在1986~1990年間最差。山西產業投資結構優化已經不僅僅是各產業間投資規模結構的簡單變化或調整,更應注重產業投資結構效益的優化。可以通過適度增加第一產業的投資比重,繼續加大第二產業投資結構調整,控制第三產業投資比重等舉措,整體提高山西產業投資結構效益。

〔關鍵詞〕 產業投資結構,產業投資結構效益,產業投資結構優化

〔中圖分類號〕F062.9 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1004-4175(2014)02-0101-03

當前,包括山西在內的我國許多地方的經濟增長都是由投資帶動的,而眾多數據和研究成果都表明,這種快速增長的經濟質量和效益并不高,各地的產業結構也沒有因為較多的投資、較快的經濟增長表現出合理性,甚至出現了產業投資規模與投資效益呈現負相關關系的情況,即產業投資規模越大,投資效益越低,投資對經濟增長的貢獻也越低。

投資對經濟增長的貢獻來源于兩個方面:一是投資總量的增長帶動經濟增長,屬于規模式、外延式的增長;二是投資結構的變化推動經濟增長,屬于結構式、內涵式的增長。

山西近年來在投資規模的快速增長下帶動了經濟的較快增長,但是受資金和產能的約束,山西的投資規模不可能無限擴大,如何才能在一定投資規模條件下實現山西經濟持續穩定增長呢?優化各種類型的產業投資結構,即用較少的投資規模推動經濟整體快速增長,成為今后發展經濟的最優選擇。因此,在一定的投資總量條件下,深入分析一個時期內山西產業投資結構的效益,發現其中存在的問題,能夠為當前山西資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區建設提供有益的借鑒。筆者在此以1980~2010年為分析區間。

1980年~2010年30年間山西三大產業投資結構的總體情況是:第一產業投資比重變動平緩,始終未超過全社會投資比重的10%,基本徘徊在5%左右;第二產業和第三產業的投資比重波動較為顯著(見圖1)。1980年~1994年山西一直致力于能源重化工基地建設,國家和山西省地方給予能源重化工產業巨額投資,使得第二產業投資額占到全部固定資產投資額的一半以上。1994年以后,由于能源工業市場需求萎縮,煤炭運輸問題也一直困擾著山西,工業經濟效益低下,山西做出了產業結構調整和加快第三產業發展的決定,因此1995年~2002年間,第三產業在全社會的投資比重超過一半。從2003年開始,圍繞經濟結構調整山西加大了對第二產業改造升級的固定資產投資,特別是加強了基礎工業的改造力度;這一時期由于市場需求的旺盛,投資預期向好,也刺激了山西基礎工業的投資;這一階段也是山西新能源工業基地建設的起步階段,重點發展七個方面的優勢產業,其中五個產業屬于第二產業,因此,2003年~2008年,山西用于第二產業的投資比重重新回升至一半以上。而2009年以后,受市場需求減弱和國際金融危機的影響,第二產業在全社會投資比重再次落后于第三產業的投資比重。可見,山西產業投資結構在1980~2010年間對產業投資規模結構進行了較大調整,三大產業都在投資規模的擴大中得到了快速發展,山西的地區生產總值其間增長了近85倍。那么,山西經濟的快速增長有多少是來自于投資結構的內涵式增長呢?也就是說,山西產業投資結構收益對經濟增長的貢獻有多少呢?

戴玉林在其著作《投資結構論》中提出測算投資結構對經濟增長貢獻的公式②,并以此對我國投資結構收益進行了實證研究,其結果與當時我國經濟效益的情況基本一致。本文以此公式作為計算山西產業投資結構變化所產生的經濟效益。由于投資結構對經濟增長所形成的影響具有一定的滯后性,本文以五年為一周期,以上一個五年計劃的平均值作為基期、本期五年計劃的平均值作為報告期來測度本期產業投資結構變化所產生的經濟效益。

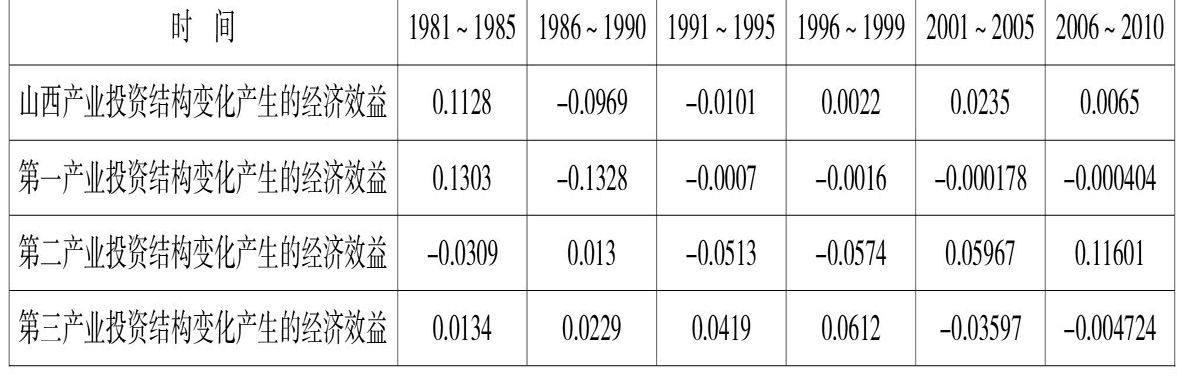

從三次產業投資結構變化來看,如表1所示,1981~1985年間山西的三次產業投資結構變動效益是本文考察期內最佳的,主要是第一產業投資結構的效益值較大,而第二產業投資結構的效益值為負,說明這一時期三大產業投資結構總體上較為合理,但第二產業的投資結構對經濟增長是起負作用的。1986~1990年以及1991~1995年間,山西產業投資結構變化的效益出現負值,主要是第一產業投資結構效益下降幅度大,說明1986~1995年間山西的三次產業投資結構從結構效益的角度表現為不合理,投資結構給經濟增長帶來負作用,因此也可以說明這一時期山西經濟增長主要來自于投資規模的擴張。1996~1999年期間,由于山西進行了產業結構調整,對第二產業和第三產業的投資規模比重進行了調整,第三產業的投資比重大幅度上升,導致山西產業投資結構總體效益由負變正,說明這一時期對于三大產業規模結構的調整是有成效的,而且產業投資結構是有助于推動經濟增長的。在經過上世紀90年代末的產業結構調整后,2001~2005年山西產業投資結構再次以第二產業的投資為主,這一變化產生的總體經濟效益較上一個時期有了明顯好轉,產業投資結構對經濟貢獻進一步增加,因此,這一時期山西產業投資結構的變化有助于山西經濟增長。2006~2010年間,山西產業投資結構再次傾向于第三產業,投資結構變化所產生的經濟效益雖然仍為正,但是與2000~2005年相比有所下降,說明2006~2010年山西產業投資結構變化引起了投資結構效益的下降,因此這一時期投資結構所帶動的經濟增長更多的是規模擴張式的增長。

第一產業投資結構變化所產生的結構效益在1980~1985年間最大,而這一時期正是考察期內山西第一產業投資占全社會投資比重最多的時期。隨后,山西第一產業投資在三大產業投資中的比重下降,而且基本保持在5%以下,其投資結構效益從上世紀80年代中期開始就變為負值,但1986~2005年間,第一產業的投資結構變化產生的負效益數值逐漸縮小,2006~2010年這一負效益數值又有所擴大。2006~2010年山西第一產業占三次產業投資比重要高于2001~2005年間,但第一產業投資結構效益較2001~2005年出現下降。從第一產業投資結構效益的變化來看,第一產業投資的規模效益還是明顯的,但是第一產業在投資規模比例穩定的條件下,其投資結構效益非常低,說明山西第一產業的發展仍屬于規模擴大式的發展。

山西第二產業投資結構效益在山西能源重化工基地建設時期除1986~1990年間外,其投資結構效益都是負值。這是因為1980年~1982年間山西壓縮了基本建設投資規模,將有限的投資集中在了建設煤炭能源基地,其他行業在第二產業的投資比重都出現了不同程度的下降;1983年以后,第二產業投資比重開始上升,與此同時,山西省政府加大了能源加工轉換的步伐,對二次能源產品的投資增加,因此,能源工業內部的調整使得1985~1990年間第二產業投資結構效益成為上世紀八、九十年代最好的時期;90年代以后,由于經濟結構效益越來越差,山西開始產業結構調整,對第二產業的投資比重出現了下降,第二產業內部投資結構也進行了調整,變化最突出的就是90年代后期電力工業的投資份額超過了煤炭工業,但這一時期第二產業投資結構效益仍沒有好轉;2000年以后,特別是2001~2005年間,盡管山西第二產業投資比重低于第三產業投資比重,但是隨著第二產業在全社會投資中的比重回升,第二產業投資結構效益由負轉正,并在2006~2010年間達到考察期的最大值,說明山西第二產業投資結構內涵式的增長已經初現。

第三產業投資結構變化產生的經濟效益在1999年以前的四個階段均為正效益,特別是在山西產業結構調整期,第三產業在全社會投資比重不斷上升的情況下,其投資結構效益也在不斷增加,成為當時三大產業投資結構中結構性效益最好的產業,這也說明這一時期隨著第三產業規模不斷增長,第三產業的投資結構是合理的。2000年以后,第三產業的投資結構效益卻由正值變為了負值,特別是2001~2005年期間,第三產業在全社會投資比重超過了50%,其結構效益卻下滑較大,而隨后第三產業占全社會投資比重下降,2006~2010年間山西第三產業投資結構負收益較上一時期有所收窄。第三產業投資結構效益的變化說明,2000年以后,第三產業的發展不僅僅只能依靠規模的擴大,更應該注重投資結構效益,否則只能給經濟帶來負增長。

由上可知,山西產業投資結構優化已經不僅僅是各產業間投資規模結構的簡單變化或調整,更應注重產業投資結構效益的優化,也就是在投資規模一定的條件下,通過調整各產業內部結構,提高各產業投資結構效益,從而整體提高山西產業投資結構效益。為此,本文從提高產業投資結構效益的角度對山西產業投資結構優化提出以下幾點建議:

1.適度增加第一產業的投資比重,并調整其投資結構。政府要增加對第一產業基礎設施的投資,通過制定相應的第一產業投資政策,合理規劃第一產業投資結構,引導和鼓勵民間資本的進入。因此,對于山西第一產業投資結構優化需要從規模擴大和提高結構效益兩方面進行。

2.在現有第二產業投資比重下,繼續加大第二產業投資結構調整,以提高第二產業投資結構收益。山西第二產業投資結構已經初現內涵式結構增長,這與近年來山西對第二產業持續的調整是分不開的。今后,山西還應繼續擴大第二產業內涵式結構增長的成果,一方面對現有產業升級進行鼓勵和扶持,提高其結構效益;另一方面要加大培育新的、有潛力的行業,為第二產業投資結構效益提高注入新的動力。

3.控制第三產業的投資比重,對第三產業內部投資進行結構性調整。從現有第三產業投資結構看,山西第三產業投資重點在交通運輸業和房地產業,而對那些屬于現代服務業的行業投資并不多,特別是現代生產服務業,投資更少,使得現在第三產業的投資結構無法適應其他產業發展的需要,出現了投資規模增加但投資結構效益低下的局面。因此,政府應制定相應的第三產業投資政策,從第三產業投資結構優化角度,引導第三產業合理投資,并重點扶持一部分現代服務產業的發展,特別是像現代物流、科技信息等生產性服務行業,以提高第三產業投資結構效益。

注 釋:

①數據來源:2011年《山西統計年鑒》。

②投資結構變化所產生的經濟效益=(報告期每個產業的投資比重×報告期每個產業的產值比重)-(基期每個產業的投資比重×基期每個產業的產值比重)-余項,余項是指除了投資結構以外引起經濟增長的那些因素,這里忽略不計。

參考文獻:

〔1〕韓元軍.就業增長和產業結構升級——基于中國30個省市面板數據的實證分析〔J〕.山西財經大學學報,2011(6).

〔2〕伍業君,王 磊.比較優勢演化、產業升級與中等收入陷阱〔J〕.廣東商學院學報,2012(4).

〔3〕張唯實.能源效率、產業結構與中國區域經濟發展差距——基于DEA模型的實證分析〔J〕.山西財經大學學報,2010(10).

〔4〕詹 懿.再工業化背景下的西部傳統產業升級研究〔J〕.現代經濟探討,2012(2).

責任編輯 于曉媛