現代治理體系中的包容性改革

【摘要】 在中國全面改革的新階段,重提發展混合所有制經濟,有其新的價值追求。以筆者的包容性改革理論來分析,混合所有制不僅是公正的市場經濟體制的產權基礎,而且也是“社會共生”體制的經濟支撐和現代國家治理體系的重要組成部分,可成為新階段全面改革的突破點。要推進產權開放,實現國、民、外、內四種資本融合。其中,瞄準現有國企,通過吸引民、外、內三種資本深化國企產權改革是重中之重。要推進產業開放,以攻堅“破壟”為主攻方向,促進民營資本以多種方式進入壟斷性行業。在改革中,要規范運作,防止出現“異化”,避免“雙重侵吞”。

【關鍵詞】混合所有制 包容性改革 價值再發現 資本融合 產權開放

【中圖分類號】F01 【文獻標識碼】A

“發展混合所有制經濟”,是上世紀90年代末經濟改革中提出的命題。①在十六屆三中全會前夕,筆者曾發表過一篇題為《發展混合所有制經濟:完善市場經濟體制新課題》的論文②,旨在倡導發展混合所有制經濟,推進中國經濟的“深度市場化”進程③。此后,由于種種原因,進展并不如人意。筆者在十八屆三中全會之前出版的專著《包容性改革論》中④,又對新階段全面改革進行了深入思考⑤。其中,在經濟改革章的標題寫道:“包容性體制的經濟基礎——混合所有制經濟”。

十八屆三中全會《決定》明確提出,積極發展混合所有制經濟,并強調國有資本、集體資本、非公有資本等交叉持股、相互融合的混合所有制經濟是基本經濟制度的重要實現形式。為什么十余年后再提發展混合所有制經濟?有什么新的訴求?在實踐中,如何發展混合所有制經濟?特別是如何使民營資本進入“銅墻鐵壁”般的壟斷性行業和特許經營領域?本文擬對此進行再探討。

“包容性改革”:混合所有制經濟的價值再發現

十多年前,筆者論述“發展混合所有制經濟”,主要著眼于微觀經濟的產權結構角度。在傳統體制中,整個社會所有制結構和作為微觀基礎的企業產權結構,都具有一種“反混合”特征,具體表現為“三性”:一是“單一性”,即把中國經濟看成“純而又純”的單一的公有制經濟,將非公有經濟視為與公有制經濟格格不入的“異已力量”;二是“封閉性”,即把社會所有制結構和企業產權結構看成是一種封閉的系統,排斥不同所有制之間的相互滲透,彼此之間的融合更談不上;三是“凝滯性”,單一性和封閉性的結果導致產權流動和交易的僵滯,這在國有產權體系中表現尤為突出。提出“發展混合所有制經濟”,主要就是針對上述“三性”而言。⑥

拙著《包容性改革論》⑦其核心思想是“包容性體制總體優越于排斥性體制”,而且試圖把它貫穿于經濟、政治、社會、文化和生態環境制度“五環式改革”中。具體來說,“經濟改革:尋求公正的深度市場化經濟體制;社會改革:尋求各階層社會共生的社會體制;政治改革:尋求最大政治公約數的政治體制;文化改革:尋求多元文明交融互鑒的文化體制;生態體制改革:尋求以天地人產權為基礎的環資制度”⑧。

如果說,十年前筆者主要是從微觀產權結構視角來探討混合所有制經濟的話,那么,十年后的今天,則從“包容性體制”這一更高的層面、更宏觀的視野,來發掘混合所有制經濟的價值。主要表現在以下四個方面:

第一,從經濟體制改革方面分析,混合所有制是市場經濟體制的產權基礎。

當今世界兩大主流十分明顯:一是市場經濟。“到目前為止,人類還沒有找到比市場經濟更有利于資源配置的機制”⑨。二是公平正義。民眾這方面的訴求極其強烈。從制度設計來說,應建立一個帶有包容性的“公正的深度市場化經濟體制”。

中國現在有兩個“苦于”:一苦于市場經濟不發達,經濟改革尚未到位;二苦于市場經濟發展所帶來的一些負面影響,如收入差距過大、社會分配不公等。因此,必須做到兩個“互不排斥”(市場化不能排斥公正化;公正化不能排斥市場化),而且還要“內在融合”。

難點在于如何建立市場化與公正化“內在融合”的經濟體制?就中國來說,既然資源配置由市場決定,而且“公有制經濟和非公有制經濟都是我國經濟社會發展的重要基礎”,這樣一種包容性經濟體制,在財產關系上就需要一種帶有包容性的經濟形式與之適應。

那么,這種帶有包容性的經濟形式是什么?筆者認為,既不是單一國有制,也不是單一私有制,而是在“社會公平和市場經濟兼容”的基礎上,將國有資本、集體資本、非公有資本等交叉持股、相互融合的混合所有制經濟。混合所有制就是一種新的有效的財產組織形式(其中,是否孕育著新的社會組織形態,需觀察),從而有利于公有資本和非公有資本的相互融合。這種“統一性”不是外在的統一,而是內在的統一。

基于此,筆者在《包容性改革論》一書中曾專門論述混合所有制經濟,其中包括:《包容性經濟體制的基礎:混合所有制經濟》、《“結構性破壟”:新階段壟斷行業改革新思維》、《發展混合所有制經濟需擺脫“斯大林模式”》,以便尋求“公正的深度市場化經濟體制”的主要支撐。

第二,從社會體制改革分析:混合所有制經濟是“社會共生”體制的微觀經濟支撐。

“社會共生”這一概念是筆者在《包容性改革論》一書中提出并闡述的。中國正處在社會大變動、利益大調整的歷史階段。社會已開始分層,甚至有逐步固化的趨勢。分層與固化,已成社會利益沖突和社會危機事件爆發的內在因素。為避免社會嚴重分裂,尋求社會各階層(特別是中低收入階層)的共生共存共富之路,便成為當務之急。⑩

哪種財產組合形式更有利于“社會共生”?這就需要研究利益關系問題。隨著改革的深化,中國社會和企業內部的利益關系已經“多元化”。在利益多元化的情況下,如何協調不同主體之間(此處指資本主體)的利益關系便成為社會發展的新課題。混合所有制經濟,既可以容納公有資本,也可容納非公資本;既容納私人企業主和外資企業主的股本(這一般是富裕階層),也可容納企業一般員工的股本(這一般是屬于中低收入階層),亦可容納各類企業的高級管理人員和中層管理人員的股本(這一般是屬于中產階層,有一部分屬于富人)。這些資本的相互融合、互利多贏,有利于協調不同利益主體的關系,以建立“社會共生”的新體制。

第三,從政治體制改革分析:混合所有制經濟是建立“現代國家治理體系”的重要組成部分。

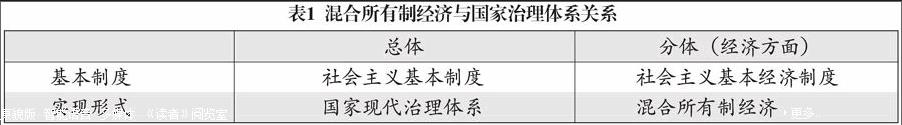

在新階段全面深化改革的總目標中,中央已經明確提出在完善社會主義制度的前提下,推進“國家治理體系和治理能力的現代化”,這是一個嶄新命題(見表1)。

國家治理體系的內在機制有哪些?這應包括以下幾點:其一,國家權力的運行、配置、約束和監督機制;其二,獨立的司法體系;其三,反腐敗機制;其四,社會治理機制;其五,混合所有制經濟及其有效運轉,這是現代國家治理體系的經濟基礎。

這里有個“兩層樓”的制度安排(即兩個有聯系但又有區別的命題)需要點破:一層樓是國家基本制度,另一層樓是國家治理體系(不屬于國家基本制度層面)。筆者認為,提出國家治理體系現代化,頗費心血且具遠見卓識。因為它越過了第一層面即國家基本制度的層面,直接深入到第二層面即基本制度之下的“國家治理體系”層面。從人類政治文明角度來說,“國家治理體系”具有一定的普世性。因此,提出并強化國家治理體系和治理能力現代化這個概念,無疑抓住了現代政治文明的命脈。

同樣,圍繞混合所有制經濟問題,也有個“兩層樓”的制度安排問題:一層樓是國家基本經濟制度,另一層樓是這種制度的實現形式。如同提出國家治理體系一樣,混合所有制經濟也是越過了第一層面(基本經濟制度的層面),而直接深入到第二層面(經濟制度的實現形式,屬于治理層面)。治理層面基本屬于“用”的層面(不屬于“體”的層面)。因此,“混合所有制經濟”同國家治理體系是相通的,是國家治理體系的經濟基礎和重要組成部分。

第四,從新階段全面改革的部署分析:發展混合所有制經濟,是尋求改革取得實質性進展的突破點。

當前中國的全面改革已進入“深水區”,面臨艱巨的“攻堅”任務,需要尋找切實可行的突破口。目前來看,行政體制改革是一個明顯的突破口,國企改革特別是央企改革也是一個重要的突破口。

資料表明,央企相當一部分仍然是國有獨資,這是下一步全面改革的一個重要領域。如果能夠把這些國有資本改造為產權多元的混合所有制企業,則有利于打破“一股獨占”或“一股獨大”的僵持格局,真正建立產權主體多元化、治理結構法人化的制度。這不僅使經濟體制改革取得突破,而且也可以發揮經濟體制改革的牽引作用,帶動其他領域的改革。從這個意義上說,發展混合所有制是整個改革棋局的關鍵一步。如能取得突破,則可取得“一招走準,滿盤皆活”的顯著效果。

產權開放:國、民、外、內,四線聯動

以上探討了新階段發展混合所有制經濟的價值,下面研究發展混合所有制經濟的路徑問題。而路徑,包括兩個方面即產權開放和產業開放。

從產權開放角度研究,就要對中國現有的市場主體特別是企業形態的市場主體,作一全面審視,然后確定若干基點和發展路徑。

根據國家工商總局《全國市場主體發展報告》,截至2013年12月底,中國實有各類市場主體6062.38萬戶,實有資本總額101.2萬億元。其中,非企業形態為4534.53萬戶(其中:個體工商戶為4436.29萬戶,農民專業合作社為98.24萬戶),占75%;企業形態為1527.84萬戶,占25%。就企業形態的結構分析,在1527.84萬戶的企業中,大體分三類:企業數量最多的為私營企業1253.86萬戶,占82.1%;外商投資企業44.6萬戶,占2.9%;非私營也非外商投資的內資企業(大體為各類公有制企業和混合性企業)229.38萬戶,占15%(見表2)。

目前,在闡述發展混合所有制經濟的論著中,相當一部分論者喜歡稱述使用國企、民企、外企之間的融合概念,筆者以為,這一提法并不準確。企業是資本的載體,是一種財產的組織形式。應著眼于“資本”融合而非“企業融合”。混合所有制實質上是資本的融合。

在1527.84萬戶的企業中,除已經建立的混合所有制企業相關各種資本(如各種股份所有制企業和中外合資企業的各種資本)外,就獨資企業的資本而言,主要為三類:即國有資本、民營資本、外商資本,另加上非企業形態的企業內部職工的股本,共四種資本力量,即國、民、外、內。對于發展混合所有制經濟的路徑選擇,筆者主張,“國、民、外、內,四線聯動”。

第一條線,瞄準現有國有企業,讓民、外、內各類資本與國有資本融合。

當前,國有企業及其相關的國有資本,是中國最重要的資本力量。根據財政部有關國有及國有控股企業資料,截至2013年12月末,國有企業資產累計91.1萬億元,負債累計59.3萬億元,所有者權益合計31.8萬億元。其中,中央企業資產累計48.3萬億元,負債累計31.8萬億元,所有者權益為16.5萬億元。各級地方國有企業資產累計42.8萬億元,負債累計27.6萬億元,所有者權益為15.2萬億元。

國有企業一般指國有及國有控股企業,包括中央企業和31個省(自治區、直轄市)和5個計劃單列市的國有及國有控股企業。中央企業包括:中央部門所屬的國有及國有控股企業及113戶中央管理企業,以上均不含國有金融類企業。

經過多年的經濟體制改革,特別是90年代中期的國企改革,混合所有制有一定進展。據了解,截止到2012年底,中央企業及其子企業控股的上市公司共378家,地方國有企業控股的上市公司681家。中央企業及其子企業中,引入非公資本形成混合所有制企業的,大約占50%左右;地方國有企業引入非公資本形成混合所有制企業的,比重稍高一些。

這里存在三個問題:第一,中央企業及其子企業中,尚未引入非公資本的,仍占到總企業戶數的50%左右,“半壁江山”尚未混合;第二,即使引入非公資本形成混合所有制的中央企業及其子企業中,絕大多數依然是國有控股(即絕對控股、優勢控股與有效控股),一般參股的較少;第三,在中央企業及其子企業引入非公資本的,當前主要在“子企業”這一層,而中央企業母公司則寥寥無幾。

據了解,在113家中央企業中,只有中國聯通、中國商飛、上海貝爾、南方電網、核電科技集團等8家母公司初步實行產權多元化。105家中央企業母公司尚未形成混合所有制企業,這占中央企業母公司總數的93%。即使實行混合所有制的8家母公司,也并非吸引真正的民間資本,而是吸引其他的國有資本(如地方國有資本或社保資金等),嚴格說,與混合所有制企業相去甚遠。

盡管筆者并不贊成所有中央企業母公司100%地都改成混合所有制企業(例如,涉及到國家安全的中央企業母子公司和國有資本投資公司,仍可以采用國有獨資的形式),但是,中央企業母公司基本上沒有形成混合所有制企業格局,這與現代市場經濟體制嚴重不符。因此,應成為新階段改革攻堅的“重點堡壘”。

基于以上分析,立足于現有國有企業,吸引民、外、內資本進入,與國有資本融合,建議采取下列六點方略:

第一,瞄準中央企業及其子企業中尚未形成混合所有制企業的“半壁江山”,吸引民、外、內資本進入,形成混合。

第二,除少數涉及國民經濟命脈和重要行業(關鍵領域)的國有企業保持國有絕對控股外,多數國有企業(包括涉及支柱產業、高新技術產業等行業的重要國有企業)不宜采取“絕對控股”。如確需控股的,可以采優勢控股(51%以上),或有效控股(51%以下)方式。

第三,對于大多數不需要國有資本控股而可以由社會資本控股的國有企業,可以采取國有參股的形式,即由民營資本控股,或國有資本全部退出,由民資經營。

第四,按十八屆三中全會的精神,實行企業員工對國有企業持股。

第五,針對國資委系統內的中央企業母公司混合所有制企業寥寥無幾(只占7%)的局面,確定中央企業母公司應成為發展混合所有制重點環節。

第六,國資委所屬系統之外,尚有大量國有資產,如鐵路系統、金融系統、煙草系統、教育系統、文化產業系統等,這些系統的國有企業(包括母公司)也應改造為混合所有制企業。

第二條線,立足于現有民營企業,讓國、外、內資本與民營資本融合。

民營資本是中國改革開放以來新崛起的一支資本力量。根據國家工商總局《全國市場主體發展報告》,截至2013年年底,全國私營企業1253.86萬戶,注冊資本(金)39.31萬億元,私營企業占所有企業單位數的82%以上。在上述私營企業中,大型私營企業雖然為數不多,但是擁有的企業資產和個人財富相當可觀。從實際情況看,這支隊伍(包括大中小私營主)的作用并未發揮出來。這就意味著,民營資本參與發展混合所有制具有極大的潛力。

立足于現有民營企業,讓國、外、內資本進入民營企業,筆者稱之為“民有吸納式”。在過去十幾年的研究中,學術界多聚焦于將國有企業改造成混合所有制企業,而對民營獨資企業改造成混合所有制企業重視不夠。十八屆三中全會《決定》指出:“鼓勵發展非公有資本控股的混合所有制企業”,提出了新的方向。2014年政府工作報告中也提出,要“增強各類所有制經濟活力”,這也包括發揮非公有經濟的經濟活力,為民間資本提供大顯身手的舞臺。

第三條線,立足于現有外資企業,讓國、民、內資本與外商資本融合。

改革開放以來,外商資本(包括外國和港澳臺資本)來中國大陸投資經營,已成氣候。根據國家工商總局《全國市場主體發展報告》,截至2013年底,外商投資企業44.6萬戶,注冊資本12.36萬億元。鑒于這些企業已經在中國大陸扎下“營盤”,對投資環境比較了解,隨著其資本擴張的需要,相信會有一部分企業積極參與國有企業改革和民企發展,它們是參與發展混合所有制的另一股力量。

在這方面,應關注國際上從事跨國并購的外商資本力量。新世紀以來,這股力量發展勢頭十分強勁。近年來,隨著中國利用外資的方式由傳統的“新設投資”方式向“跨國并購”方式的轉變,并購投資所占比重有所提高,但仍不理想。這就意味著,利用跨國并購方式推動發展混合所有制具有相當大的發展空間。

第四條線,基于企業員工,實行員工持股。企業員工參股是20世紀90年代末企業改革中出現的新事物。在當時的企業改制中,不少企業曾實行“員工持股式”改革。但近十年來這一改革方式被“淡化”,有的地方員工持股遭到批判,中國企業改革也遇到重大挫折。

十八屆三中全會明確指出,“允許混合所有制經濟實行企業員工持股,形成資本所有者和勞動者利益共同體”。這可以看成是對曾遭到批判的“員工持股式”改革予以“平反”。從這個意義上說,“員工持股式”改革,又回到原點。

現在各類獨資企業以及混合所有制企業,可以根據各自情況,實行“企業員工持股”。雖然各類企業員工擁有的私人財產數目不大,而且其私人財產也不可能全部用來參與企業資本混合,但由于人數眾多,“聚沙成塔”,也是一支不容忽視的力量。這對于“形成資本所有者和勞動者形成利益共同體”更具有社會意義。

以上四條線聯動推進,必能加速混合所有制的實施進程。其中,前兩條線是重點,而第一條線是重中之重。

兩條重點線實際是兩種思路:一種是立足于現有國有企業的“國有吸納式”;一種是立足于現有民營企業的“民有吸納式”。這兩種思路并不是矛盾的和排斥的。拙著《包容性改革論》中有個基本觀點:“產權體制創新:包容國有與民營”。“民有吸納式”、“國有吸納式”,兩者相互競爭,看誰的吸納力更強。

馬克思說過,大自然具有“令人賞心悅目的千姿百態”,不要求“玫瑰花散發出和紫羅蘭一樣的芳香”,為什么卻要求世界上最豐富的東西“只能有一種存在形式呢”?借用馬克思這句名言,筆者說,如果把“國有吸納式”比作“玫瑰花”,把“民有吸納式”比作“紫羅蘭”,這兩種鮮花不都是頗為芳香的嗎?兩種鮮花競相開放,爭奇斗艷,不是更“令人賞心悅目”嗎?

從國企改革角度,筆者傾向于第一種做法。如何把目前部分國企國有資本“一統江山”的格局打破?現在亟需把國有企業改造為產權多元的混合所有制企業。在這樣的國情條件下,應該把“筐”里的一部分國有資本換成民營資本。這種模式是對傳統企業的一種創新。

產業開放:民資入“壟”四條途徑

上一節講“產權開放”的角度,本節換一角度,從產業開放角度,探討發展混合所有制經濟的路徑問題。這兩個角度有聯系,但有區別。而“產業開放”在中國,重點是壟斷行業改革問題。

筆者在2013年6月完成并上報的《給三中全會全面改革方案的四點框架性意見》中,針對壟斷行業改革的“缺位”問題,明確提出了“三不破、三破”的改革方略。

“三不破”是指:第一,真正的自然壟斷性環節“不破”,但要實行一定范圍內的競爭;第二,真正的法令性壟斷(比如“煙草”)不破;第三,在競爭基礎上形成的產業集中不破。

重點在“三破”:第一,過時的、假冒的,或本來就是壟斷性行業中的“競爭環節”,要堅決“破壟”;第二,對不合理的行政壟斷,要堅決“破壟”;第三,對阻礙和限制競爭的經濟性壟斷,如價格操縱、廠商串謀、垂直約束、縱向一體化、掠奪性定價和搭配銷售等,要堅決“破壟”。

民間資本如何進入壟斷性行業的問題,也是發展混合所有制的關鍵抓手。從戰略上說,首先需明確國有資本控制的幾條“底線”:第一,涉及國家安全的產業;第二,真正的自然壟斷性環節,指具有網絡系統性特征的,如電網、通訊網、民航網、鐵路網、郵政網等(不是現在這種號稱自然壟斷性的行業);第三,公共產品的生產和服務行業;第四,承擔政府特殊任務的企業。筆者將此稱之為國有經濟改革的“天花板”。

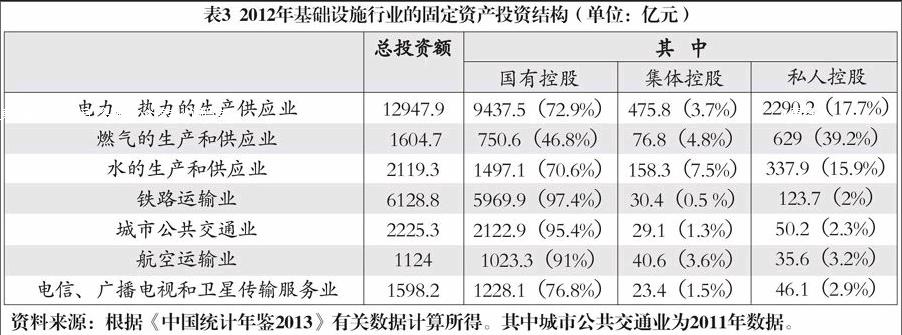

問題是在“天花板”底下,壟斷性行業產業開放如何?從總體上判斷,民營資本進入壟斷性行業現在尚未“破題”,民營資本進入壟斷性行業很不樂觀。以2012年基礎設施行業的固定資產投資結構為例(見表3)。

民營資本進入壟斷性行業,要解決進入“路徑”問題。這里提出以下“四條路徑”。

第一,開放“管理服務外包”。這實際上是壟斷性行業向民間資本開放經營管理權。由民營企業組建高質量的經營管理團隊,去分包國有企業的管理權。雖不觸動國有企業的所有權關系,但通過“管理外包”滲透進去,推動壟斷行業“經營管理權變革”。這是比較容易進入的一種方式。

第二,開放“特許經營權”。結合中國的實踐,實施壟斷行業特許權經營制。其實質是由民營企業與政府公共服務部門簽訂合同,在合同期限內,民營企業經營公共服務部門業務,獲得收益,并承擔商業風險以及相應的維護性投資責任。

第三,開放“新建項目產權”。這實際是在不觸動原有產權格局情況下實行“增量變革”。可以是部分注資,如電力、電訊、鐵路、民航、郵政等領域,每年都要新上一批重大項目,過去多由國企來建,現在則鼓勵民營資本來注資:也可以聯合整體進入。如國家將發放若干民營商業銀行執照,民營企業資本可以聯合起來申辦民商銀行(不是到原有國有銀行去參股)。筆者獲知多省都想申辦民營的商業銀行,這即是一種民營資本的聯合進入。從體制改革角度來看,先從增量變革起步,由增量變革促進存量變革,相對來說阻力和摩擦較小,推進混合的步伐可以大一些。

第四,開放“壟斷企業存量格局”,讓民營資本“參股”或“控股”。鑒于現在主要問題是如何讓傳統的單一制企業變成“混合所有制的產權結構”,這種方式更具有創新意義。可以是由民營資本向現有的國有企業注資,使民營資本“參股經營”。也可以把國有企業向非公有企業整體或大部分出售,使民營資本“控股經營”。當前,鐵路運輸業、航空運輸業、電信、廣播電視和衛星傳輸服務業、城市公共交通業等壟斷性行業雖然有非公資本進入,但總的來看,規模還是偏小,下一步應在增量資產和存量資產兩個方面,加大產權制度改革的力度。

上述四條路徑,由淺入深,由易到難,逐步使民營資本進入壟斷性行業。從國家未來的走勢來看,不排除依然有國有獨資的企業,也不排除有獨資的私營企業,但是主流的企業應是混合所有制企業。這是中國企業形態發展的必然趨勢。

最后,要提出防止混合所有制“異化”的問題。2014年兩會召開之際,筆者在拙文《混合所有制:產權結構創新的主要著力點》中,再次提出在“產權結構創新”過程中,“會不會有人借混合所有制,侵吞國資,或借混合所有制,侵吞民資”的問題,同時表達了筆者的憂慮和建議:“考慮到目前社會腐敗情況,對此筆者有些憂慮。建議采取措施,提前預防和遏制。”尤其要警惕腐敗分子“假借改革以營私”,然后“倒打一耙”,把“異化”的責任扣在“混合所有制經濟”的制度設計上。

為此,要嚴格把好四關:資產評估關、價格確定關、交易透明關、資金到位關。不能在一片改革聲浪中把“混合”變成個別人“渾水摸魚”的機會,不僅國有資本不能被侵吞,民營資本、外商資本、職工股本都不能被侵吞。對此,要規范運作、一視同仁。

注釋

據筆者看到的材料,第一次在黨的文件中出現混合所有制經濟概念,系1997年的中共十五大報告。

常修澤:《發展混合所有制經濟:完善市場經濟體制新課題》,《21世紀經濟報道》,2003年10月16日。

“深度市場化”概念是2001年筆者在為十六大報告提交的內部研究報告中提出來的,公開發表于:《改革》,2002年第4期。

常修澤:《包容性改革論——中國新階段全面改革的新思維》,北京:經濟科學出版社,2013年。

經濟學家張卓元在2014年3月24日的《人民日報》理論版撰文,稱“常修澤撰寫的《包容性改革論》一書,是國內首部系統研究包容性改革的著作,對我國中長期全方位改革戰略進行了探索”。

常修澤:《包容性改革論——中國新階段全面改革的新思維》,北京:經濟科學出版社,2013年,第2、14頁。

常修澤:《人本體制論——中國人的發展及體制安排研究》,北京:中國經濟出版社,2008年。

常修澤:《國家治理體系現代化與經濟體制改革的牽引力如何銜接?》,中國改革論壇網,2013年11月6日。

常修澤:《中國:“換體”的革命》,天津人民出版社,1994年。

常修澤:《現代企業創新論——中國企業制度創新研究》(國家“八五”重點科研項目),天津人民出版社,1994年。

財政部有關國有及國有控股企業資料。

常修澤:《產權人本共進論——常修澤談國有制改革》,北京:中國友誼出版公司,2010年。

筆者曾提出,控股有“絕對控股”(75%以上)、“優勢控股”(51%以上)、“有效控股”(51%以下)和“金股”四種方式。

《馬克思恩格斯全集》第1卷,北京:人民出版社,1999年。

常修澤:《給三中全會全面改革方案的四點框架性意見》,《包容性改革論》附錄5。

有關“特許經營權”的研究及其做法,參見常修澤:《廣義產權論——中國廣領域多權能產權制度研究》,北京:中國經濟出版社,2009年。

常修澤:《混合所有制:產權結構創新的主要著力點》,《北京日報》,2014年3月3日。

常修澤:《產權交易理論與運作》,北京:經濟日報出版社,1998年。

責 編∕凌肖漢