樣例的呈現方式對學生學習排列知識的影響的實驗研究

史月杰

(1.首都師范大學 數學科學院,北京 100048;2.保定師范專科學校 涿州分校,河北 保定 072750)

1 問題的提出

數學樣例是數學問題及其解答的組合體,或者是一個數學概念、公式或原理的一個具體“實體”對象,一般而言,它可以解釋一個數學概念,例說一個原理或例示一個公式及其應用,當然也可以說明一類數學問題的解法,在數學學習中起到樣板和示范的作用[1](馬俊青,2009).

在數學課堂教學中,樣例的學習通常以逐步呈現解答步驟的形式向學習者提供解決問題的方法或規則[2](趙弘,2007).近年來,研究課堂教學中樣例呈現的研究者認為,樣例學習的優越性主要表現在以下4個方面:(1)易化了認知技能的獲取;(2)有效地防止了錯誤學習和“手段—目的”分析策略的使用,減輕了學生的認知負荷.(3)樣例學習中提供大量的例題和習題,明確表明了與學習有關的關鍵成分.(4)樣例學習轉變了學生被動接受知識的地位,調動了學生的學習積極性,有助于培養其思維能力,提高其問題解決技能[3](許永勤,2000).近年來,許多學者開始將樣例作為學習的主要指導方法來研究[4](邢強等,2003).

在傳統的數學課堂教學中,新知識和技能的學習常采用樣例加練習的形式.樣例和練習有不同的呈現方式,一般分為交互式、分塊式.交互式呈現方式為樣例與練習交錯,樣例1—練習1—樣例2—練習2—……分塊式呈現方式是先樣例再練習形式,樣例1—樣例2—樣例3……練習1—練習2—練習3……[5](Trafton和Reiser1993).研究表明交互式樣例、練習呈現比分塊式呈現所用解題時間短,正確遷移數量多,與學習知識的編輯模型是一致的.近十年,有一些研究針對樣例—問題對呈現及其有效變式的研究,結果顯示,練習題在與之解題步驟相同的樣例之后呈現是一種比較有效的教學模式[6](孫志軍,2006).另有一些研究認為不完整的樣例呈現比完整的樣例呈現能更好地支持認知技能的獲得[7](邵光華,2003),但也有研究者提出了不同的看法.由Renkl和Atkinson等人(2002)提出的漸減提示法樣例呈現與傳統樣例學習方法不一樣,它可以動態地實現樣例和問題的連接,促進學習者對后面解法進行推理和預期,促進產生自我解釋和問題遷移.

在樣例學習研究領域中,人們發現學習者從樣例學習中所得,不僅受到樣例設計的影響,也依賴于學習者如何解釋呈現給他們的問題解決的原理,即自我解釋.自我解釋(self-explaining)概念,是學習者經常用來幫助自己理解,并以“問題”或“判斷”等各種形式呈現外部信息的加工過程,是一種由自我產生并指向自我知識建構的心理活動[8](曾輝,2011).普通意義上指的是學習者向自身做出解釋,以此力圖理解新信息的活動.樣例學習中的自我解釋,指學習者在學習樣例的時候,為了充分理解樣例,積極地向自己解釋問題的解決步驟,解釋問題解決的原理,預計解決的步驟,使得學習者充分利用樣例所提供的信息來建構理想的解決問題的圖式.已有研究表明,樣例學習的解釋中包含兩種類型:無誘發自我解釋(自發自我解釋,spontaneous self-explanation),誘發自我解釋.無誘發自我解釋和誘發自我解釋都是學習者自己生成的解釋,誘發自我解釋都或多或少地得到了外界解釋性信息的支持,而無誘發自我解釋則是完全依靠學習者自身.對大部分學習者來說,由于受學習經驗和思維水平的限制,其無誘發自我解釋往往數量不足、質量低下,對建構學習的幫助不大.由于自發自我解釋的上述不足,研究者們開始關注通過學習材料的設計或更直接的方法—通過提示性問題來誘發自我解釋,在樣例學習中誘發自我解釋能促進學習效果的結論已得到相關證實.

實驗將樣例學習中的自我解釋作為干預因素與樣例呈現方式結合研究,將個別學習者樣例學習中的自我解釋方式抽離出來作為干預因素區別作用于不同的學習者,研究不同干預方式和不同呈現方式的組合作用對學習者數學學習帶來的影響.選擇材料為全日制普通高中教材高二數學排列及排列的應用內容,此內容思維性強,對學習者誘發自我解釋和無誘發自我解釋的區分度高,解答步驟分明,適合作為實驗材料.將學習材料設計成4種呈現方式“樣例—問題對+誘發自我解釋”、“漸減提示法+誘發自我解釋”、“樣例—問題對+無誘發自我解釋”,“漸減提示法+無誘發自我解釋”.

2 研究方法

2.1 實驗設計

實驗采用2′2實驗設計,以樣例的呈現方式(樣例—問題對,漸減提示法)、自我解釋(誘發自我解釋、無誘發自我解釋)作為自變量,以測驗成績為因變量.

2.2 被 試

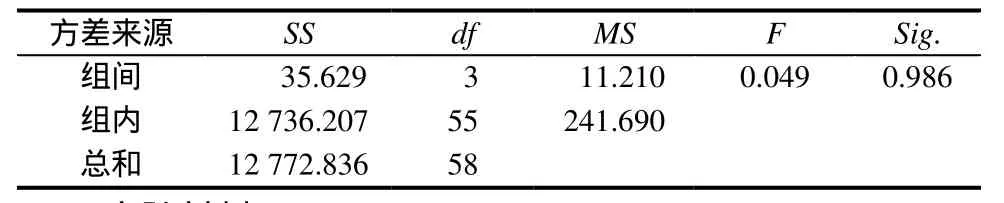

被試從某市高二年級理科班中隨機抽選59人,按以前模塊考試成績的平均成績作為分組依據,分成4組:“樣例—問題對組+無誘發自我解釋”組(15人),“漸減提示法組+無誘發自我解釋”組(16人),“樣例—問題對+誘發自我解釋”組(15人),“漸減提示法+誘發自我解釋”組(13人).經單因素方差分析,各分組之間平均成績沒有顯著性差異(F=0.049,p=0.986).

表1 4組被試平時數學成績差異方差分析結果

2.3 實驗材料

實驗材料由學習材料和測試材料構成.學習材料的主要內容是排列及其排列數公式,包括:教案、學案和樣例學習材料.“樣例—問題對+無誘發自我解釋”搭配組(第一組)的學習材料包括兩個樣例和兩道相似的問題,“樣例—問題對+誘發自我解釋”組(第二組)學習材料是在上述(第一組用)樣例和練習旁加注提示性問題.“漸減提示法+無誘發自我解釋”搭配組(第三組)的學習材料有兩個完整樣例(即應用排列數公式解答的應用題),兩個練習題,其解答提示步驟逐漸減少以至最后僅剩下問題去解決,“漸減提示法+誘發自我解釋”組(第四組)所用材料是在第三組學習材料旁邊加注提示性問題.

評分方法:測試材料為有關排列及其排列數公式應用的試題,一共8題.評分標準如下:第1、2題為選擇題,每題5分,第3題共5分,給出百位數求法得2分,給出十位數求法得2分,有個位數求法及結論得1分;第4題共5分,選派正、付組長一人值班得2分,選擇其他5人值班排列得3分;第5題共7分,能分成3類得2分,各類的路線條數答對分別為2、2、1分;6、7、8題的分數分別為5分,5分,7分,賦分方式參看3、4、5題總分為44分.

2.4 實驗程序

第一步,對被試分組,對 4組學生做前測(時間約為20分鐘),主要檢查排列組合中兩個基本原理的掌握情況.

第二步,將被試59人集中一起,按學案設計學習排列和排列數公式內容,時間一節課.回收學案,課間休息 10分鐘.第二節課,將被試4組同學帶到4個教室,分開學習.分發各組樣例學習材料,學習時間為40分鐘.在學習過程中,教師會根據時間將問題或不完整樣例的答案利用幻燈片投影出來,以便學生能夠對自己掌握的情況進行及時掌控.然后回收樣例材料.1天后進行同時測試,測試時間為 45分鐘.

3 結果與分析

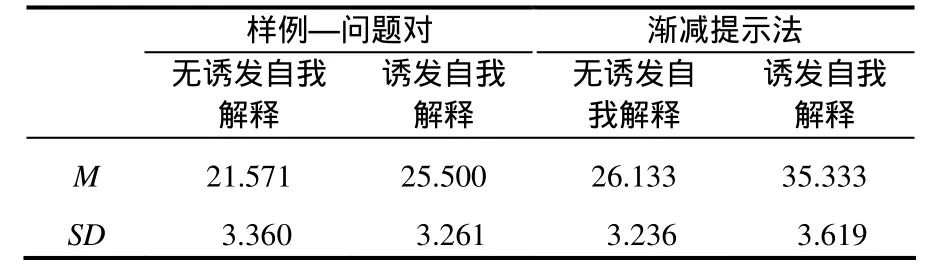

對各分組成績進行描述性統計,結果如表2所示.

表2 各組成績描述統計結果

可看出,在4個分組中后,后兩個分組的成績比前兩個分組高一些,其中“漸減提示法+誘發自我解釋”組成績最高,而“樣例—問題對+無誘發自我解釋”組成績最低.

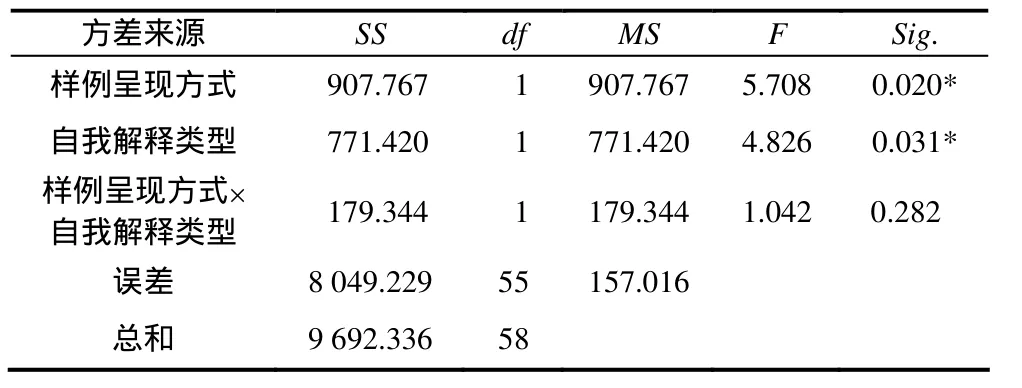

對后測成績進行2′2方差分析,其中,樣例呈現方式和自我解釋類型都是被試間因素.結果如表3.

表3 后測成績2(兩種樣例呈現方式)′2(兩種自我解釋類型)方差分析結果

這表明:樣例呈現方式主效應顯著(F(1, 58)=5.708,p=0.020<0.05),自我解釋類型主效應顯著F(1, 58)=4.846,p=0.031<0.05).結合表1,樣例漸減提示呈現方式在后測成績(M=31.733,SD=2.334)上顯著高于樣例—問題對呈現方式(M=23.536,SD=2.276).且誘發自我解釋干預方式在后測成績(M=31.417,SD=2.373)上顯著高于無誘發自我解釋干預方式(M=23.852,SD=2.236).但樣例呈現方式與自我解釋類型兩因素交互作用沒有達到顯著水平(F(1,58)=1.042,p=0.282>0.05).

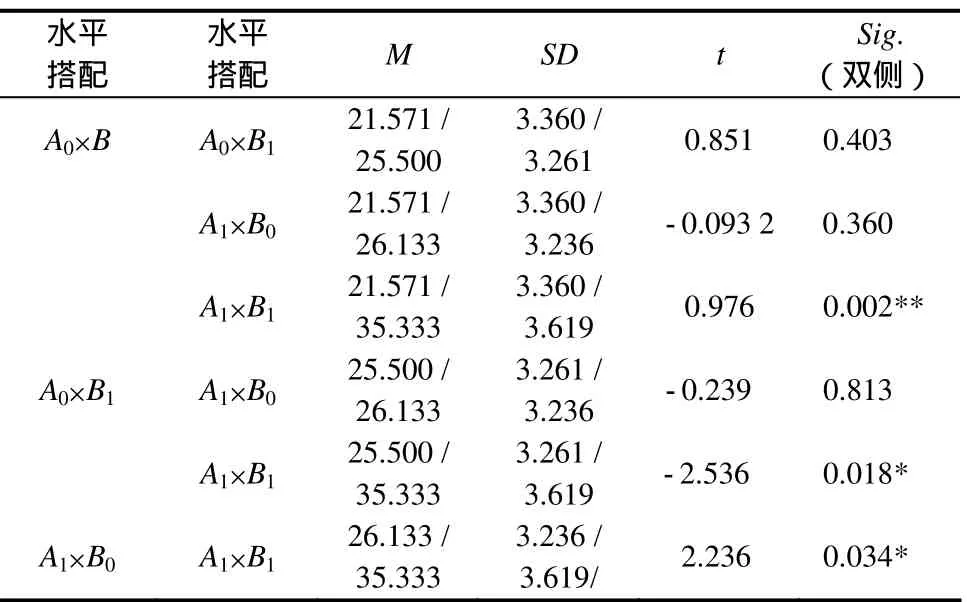

對兩個實驗因素的水平搭配分組做獨立樣本t檢驗,結果如表4.

表4 二因素水平搭配分組的獨立樣本t檢驗

其中,分別用 A0表示水平樣例—問題對呈現方式、用A1表示漸減提示法呈現方式;B0表示無誘發自我解釋、B1表示誘發自我解釋.

可以看出,有3組水平搭配均值差異顯著,另外3組沒有達到顯著水平.其中“漸減提示法+誘發自我解釋”組后測成績(M=35.333,SD=3.619)好于“樣例問題對+無誘發自我解釋”組后測成績(M=21.571,SD=3.360)“漸減提示法+誘發自我解釋”組后測成績好于“漸減提示法組+無誘發自我解釋”組(M=26.133,SD=3.1).“漸減提示法+誘發自我解釋”組后測成績好于另外“樣例—問題對+誘發自我解釋”組后測成績(M=25.500,SD=3.261).雖然其它3組在均值上差異有大小之別,但都沒有達到顯著水平.

4 結果討論

4.1 樣例呈現方式中“漸減提示”方式組測試成績高于“樣

例—問題對”方式組的歸因分析

實驗結果說明,漸減提示法呈現樣例的成績好于樣例—問題對方式呈現的樣例,其原因可能是:樣例—問題對的呈現方式雖然對學習者認知圖式的獲得有一定的作用,但由于其很難有效地促進學習者進行樣例學習的自我解釋,因而影響了學習的成效.而樣例呈現漸減提示法方式,由于既考慮到在學習過程中學習者的自我建構過程,又能在學習者學習過程中提供認知建構的框架等外部支持措施,符合認知技能獲得的四階段模型[9](按照Anderson(1997)).認知技能獲得的四階段模型指,認知技能的獲得是一個漸進的、動態的變化過程,第一階段,學習者通過類比解決問題,即他們依照已知的樣例并試圖把樣例與問題的解決聯系起來;第二階段,學習者形成了抽象的陳述性規則,書面知識引導他們解決問題;第三階段,問題解決的速度變得很快,進入這一階段后學習者不再按照他們習得的書面知識而是自動按照熟悉的問題很快地、自動地解決問題,沒有使用較多的注意資源;第四階段,學習者在頭腦中已經擁有了大量樣例的不同類型的問題,因此可以很快地直接從記憶中提取問題的解法.而且這些階段可以是相互疊加的,它反映的是學習者使用不同解決方法的靈活性.顯然,當學習者在第一階段或從第一階段進入第二階段時依據樣例的學習是非常重要的,而當學習目標是促進第三階段的獲得時,樣例可能不是一個首選的方法,問題解決練習顯得特別關鍵.漸減提示法呈現組正是考慮到這個動態變化的認知過程來安排樣例學習,最初呈現的完整樣例為后來學習者建構關于樣例的知識圖式提供了一個認知模型,伴隨著不斷簡化的支架問題直到最終問題,學習者實現了新知識圖式的建構.建構主義強調支架式教學的重要性,認為支架式教學為學習者建構對知識的理解提供了一種概念框架,這種框架中的概念是為發展學習者對問題的進一步理解所必須的.為此,事先要把復雜的學習任務加以分解,以便于把學習者的理解逐步引向深人.漸減提示法正式通過以上方法,引導著教學的進程.其次,漸減提示法呈現方式促進學習者對樣例問題進行高質量的自我解釋,對下一步是什么或怎樣解決有一個心理預期,能進行積極的推理.樣例文本的空缺和心理模型的空缺是相互對應的,通過自我解釋產生的推理填補了這種空缺.所以通過漸減提示學習,學習者不斷譯碼樣例材料,也就不斷完善了自我建構的心理模型.

實驗學習材料是排列和排列數公式內容,比較適合用樣例學習方式,不同的樣例呈現方式對學習效果也有不同的影響,從測試的結果來看,漸減提示法組的成績高于樣例—問題對組,也能從上述理論得出解釋.利用兩個基本原理解決排列問題,必須理解問題解決中的策略和步驟,明確分成幾類,各類再分成幾步.而利用樣例—問題對呈現方式不能很好地促進學生重點掌握問題解決中的策略和方法,不能有效激發自我解釋,而相應的漸減提示法不同,把要解決的任務分成幾個步驟來提示,讓學生從中發現該類任務的解決方法和步驟,能有效激發自我解釋并按方法步驟處理問題,學習效果自然不同.

4.2 樣例呈現方式中“誘發自我解釋”干預組測試成績高

于“無誘發自我解釋”干預組的歸因分析

實驗結果表明,樣例呈現方式中誘發自我解釋組成績好于無誘發自我解釋組,且“漸減提示法+自我解釋”組成績優于“樣例—問題對+自我解釋”組,可能原因:樣例呈現中的“樣例—問題對”組,呈現給學生的樣例的表面內容是相似的,因而它們的基本結構和解題步驟也是相同的,雖然被試會有自發的自我解釋,但是他們還是不能很好地監控自己的解釋活動,不能有意識地加工子目標和算子之間的聯結條件.而使用漸減提示法呈現方式卻相反,在誘發的自我解釋條件下,可以在有限的認知限度內進行自我推理,辨別子目標和算子之間的聯結條件,建構起較為有效的心理模型,提高學習成績.本實驗中采用的學習材料是排列和排列數公式,在誘發自我解釋條件下,學生能夠更加關注排列的步驟,不管是漸減提示法還是樣例—問題對呈現,都能使學生更好地理解排列中分類和分步的道理,提高數學成績[10~13].

因此,在利用樣例進行教學過程中,最好使用不完整樣例的漸減提示法,因為這些需要學生進行推導,并填充已跳躍過的部分,促進學習中的自我解釋;樣例學習過程中的自我解釋的質和量對學習效果有很大影響,在設計自學材料時,最好使用“漸減提示法+誘發自我解釋的方式呈現樣例.

5 研究結論

已有的研究比較重視樣例類型和呈現方式的研究,重視樣例與問題的聯結方式對數學學習的影響,也重視和類比遷移、認知負荷與自我解釋等學習心理機制的結合研究,相比于以往的研究,這里將自我解釋作為樣例學習中的干預因素來研究設計,研究不同干預方式、不同呈現方式及其不同組合作用對學生數學學習帶來的影響.

基本結論:

在排列及其應用教學中,樣例呈現方式和自我解釋主效應均顯著,但樣例呈現方式和自我解釋之間交互效應不顯著.總的說,樣例漸減提示呈現方式組在后測成績上顯著高于樣例—問題對呈現方式組;誘發自我解釋干預方式組在后測成績上顯著高于無誘發自我解釋干預方式組.具體來說,“漸減提示法+誘發自我解釋”組后測成績顯著好于“樣例問題對+無誘發自我解釋”組后測成績;“漸減提示法+誘發自我解釋”組后測成績顯著好于“漸減提示法組+無誘發自我解釋”組;“漸減提示法+誘發自我解釋”組后測成績好于另外“樣例—問題對+誘發自我解釋”組后測成績.

[1] 馬俊青.數學樣例學習與學生數學知識形成關系的研究[J].數學教育學報,2009,18(4):68-70.

[2] 趙弘.國外的樣例研究對數學例題教學的啟示.吉林師范大學學報(自然科學版),2007,(2):70-72.

[3] 許永勤,朱新明.關于樣例學習中樣例設計的若干研究[J].心理學動態,2000,(2):45-49.

[4] 邢強,莫雷,朱新明.樣例學習研究的發展及問題[J].心理科學進展,2003,(2):165-170.

[5] Trafon J G, Reiser B J. The Contributions of Studying Examples and Solving Problems to Skill Acquisition. In: Polson M ed. Proceedings of the Fifteenth Annual Conference of the Cognitive [M]. Science Scociety Hillsdale, NJ: Erlbaum,1993.

[6] 孫志軍.樣例與問題聯結方式影響遷移和認知負荷的實驗研究[D].曲阜師范大學,2006.

[7] 邵光華.數學樣例學習的理論與實證研究[D].華東師范大學,2003.

[8] 連四清,增輝.自我解釋對等差數列概念和通項公式遠近遷移的影響[J].數學教育學報,2011,20(2):23-25.

[9] Anderson J R, Fincham J M, Douglass, S. The Role of Examples and Rules in the Acquisition of a Cognitive Skill Journal of Experimental Psychology [J]. Learning, Memory, and Cognition, 1997, 23(4): 932-945.

[10] 涂榮豹.數學學習與數學遷移[J].數學教育學報,2006,15(4):1-5.

[11] 張夏雨,喻平.基于關系—表征復雜性模型的問題圖式等級性研究[J].數學教育學報,2009,18(4):46-49.[12] 寧寧,喻平.多重變異性數學樣例對遷移影響的初步研究[J].數學教育學報,2010,19(6):50-52.

[13] 宋運明,王培麗.小學數學教科書中思考題編寫的現狀及思考——以西南師大版為例[J].數學教育學報,2012,21(5):80-83.