國家屬性變化論:一種分析國際關系的新視角

吳 勇

國家屬性變化論:一種分析國際關系的新視角

吳 勇

喬格·索倫森的國家屬性變化論從國際—國內結構互動的角度重新考察了國家的變革并基于新的國家概念和國家類型分析了世界政治中合作與沖突的新樣式。其主要論點兼具對主流國際關系理論的修正、補充和挑戰的意味。該理論產生于冷戰后西方學界的有關論戰,建立在既有理論和方法論的交匯地帶,融批判、合成與原創為一體,是理論后發國度的學者進行理論創新的一個成功范例。

國家屬性;國家類型;國際—國內互動;國際關系

國家屬性變化論形成于21世紀初,其代表人物是丹麥學者喬格·索倫森。他致力于以新的理論視野和分析框架來解答一個經常被政治學和傳統國際關系學所忽視的重大問題——第二次世界大戰以來在國際—國內互動中同質性力量和異質性力量如何塑造國家屬性以及國家屬性的變化如何影響國家行為和國際秩序。該理論一經提出,就受到了歐美學界的高度關注,并贏得了國際關系領域權威學者的高度評價。

索倫森是丹麥阿胡斯大學國際政治經濟學教授,擔任過丹麥國際研究院(DIIS)的主席。他的學術成果非常豐富,也很有影響。其研究領域主要有民主與民主化、全球化與冷戰后的世界秩序以及國際關系理論等。國家屬性變化論是他自冷戰結束以來十多年的研究成果,集中體現在《國家屬性變化:國際關系的變革》(2001)和《國家的轉型:超越衰退的神話》(2004)等著述中。

索倫森所屬的北歐國際關系學者群是歐洲國際關系理論的一支重要力量,國內學者對這個群體(除哥本哈根學派以外)的專門研究并不多。國家屬性變化論本身具有重要性、創新性,對占支配地位的傳統理論也具有挑戰性。與北歐一樣,中國也屬于國際關系理論家族的后來者,索倫森成功的理論建構對我們也有所啟迪。基于此,本文考察國家屬性變化論提出的學術背景、理論基礎、概念體系和分析框架,進而探討索倫森的理論特點。

一、學術背景:從“什么變了”的爭論談起

冷戰的結束和全球化的進程無疑是對世界各國乃至國際關系影響巨大的變局。那么,“什么變了”就理所當然地成了當時國際關系學論戰的優先議題。據索倫森講,他對國家屬性變化與國際關系變革的思考也始于冷戰后。[1]不過,他認為,當時還沒有一套公認的理論范式可以指引他找到答案。[2]本文也以西方學界對國家和國際關系中“什么變了”的討論開始,再經由“國際—國內互動”的爭論來探討作為參與者的索倫森是怎樣從這樣的歷史和學術背景中尋找論題頭緒和解答方法的。

(一)“變革性”與“連續性”之爭

要探討國家和國際體系“什么變了”,必然會牽涉到學界對“變革性與連續性”孰重孰輕或者“保守派與激進派”的觀點孰優孰劣的論爭。這是因為,如果沒有關涉歷史和理論的前定觀念,這個問題便無從回答。[3](P110)約翰·文森特曾經指出,若沒有這樣的觀念,“寫‘國際關系變革’與寫‘國際關系延續’一樣……都寫不出什么東西。無論哪個項目都是無中心、無命題與無‘研究的課題’的”[4](P68)。

在國際關系理論中,保守派的典型是強調現存國際體系連續性的新現實主義。其權威學者肯尼思·沃爾茲認為,冷戰后的國際政治結構邁出了從兩極向多極變動的第一步,但國際體系的性質——由主權國家構成的無政府體系——并沒有什么變化。[5](P4479)約翰·米爾斯海默也指出,國際體系已經被無政府狀態統治了1 100年,即便是體系中“極的轉換”也是絕難一見的;當前的“極變”進程,也只是300年來的第二次。[6](P8293)與新現實主義相反,自由主義中的激進派似乎滿眼盡是變革。比如,奈斯彼就曾預言,在全球化進程中國家正在走向盡頭或趨于解體。[7](P10)詹姆斯·羅西瑙認為,國際體系正經歷著深刻的變革:一個嶄新的“多中心世界已經出現,這個世界由各種‘不受主權約束’的集體構成,它們與以國家為中心的世界中的那些‘受主權約束’的行為體分別存在并相互競爭著”[8](P282)。

保守派與激進派都有關于變化的前定觀念,但無論采取哪種觀念,似乎都不足以精確評估究竟“什么變了”。索倫森評論說:“看起來很明顯……全心全意地支持哪一方都有難處:誰會嚴肅地申辯我們生活在一個國家已經‘終結’的世界?誰又會嚴肅地申辯我們生活在一個民族—國家保持不變且所有與全球化有關的事物都只不過是神話的世界?于是,真實的事情是,作為多種因素作用之結果,國家已經改變了。全球化和日益增強的政治聯系就是這些因素中的要因。這些變化在某些方面已經使主權國家有所增強而在另一些方面卻有所削弱。”[9](P41)顯然,對“什么變了”的解答仍有賴于更為精細的變化觀。于是,致力于此的索倫森采取了一種部分容納兩種變化觀的立場:站在保守派一邊,把主權國家當成是國際體系的構成單位并強調主權“憲制性規則”的繼續存在;站在激進派一邊,承認國家屬性的實質性結構和主權的“調節性規則”的變革。①參見本文的后續討論,尤其是S?rensen,Georg.Changes in Statehood:The Transformation of International Relations.London:Palgrave,2001:179。關于憲制性和調節性規則,見Searle,John,R.The Construction of Social Reality.London:Routledge, 1995:51。

(二)“國內”與“國際”之爭

國家處于“國際-國內”資源和權力的傳導中樞,因而一直是政治學和國際關系學關注的對象。然而,這兩個學科的彼此隔離卻導致了政治學家壓倒性地關注國內政治、國際關系學家壓倒性地關注國際政治的局面。于是,國內政治如何影響國際政治而國際政治又如何影響國內政治的問題,也就受到了這兩個學科的冷落。

實際上,學者們都知道要理解世界政治就需要研究國際—國內互動。但他們往往又不能就其中的哪個方面更為緊要達成共識,因而傾向于只關注其中的某個方面。此外,更為重要的恐怕還在于探究這一互動的難度。肯尼思·沃爾茲曾因其結構現實主義忽略國內因素對國際體系的影響而廣受詬病,他認為:“任何國際政治理論都需要一個國內政治理論,因為國家影響體系結構就如同體系影響國家結構一樣。”[10](P331)但問題不在于互動本身的重要性,而在于沒有完整的“互動理論”。沃爾茲在一次學術會議上坦言:“無論是我還是別的任何人都尚未構想出如何建立一個足以容納國際與國內兩個層次的理論。”[11](P6)索倫森則更具體地指出了既有研究的四大缺憾:第一,過于狹隘地聚焦于“由外而內”(“國際的”作用于“國內的”)或“由內而外”(“國內的”影響“國際的”)的其中之一,鮮有把這兩個方面都囊括在內的分析;第二,單方面地關注“國際的”或“國內的”,鮮見將兩方面的因素都考慮在內的綜合考察;第三,把“國際的”與“國內的”理解為政府精英在決策時面臨的內外壓力,從而貶低了國際與國內力量塑造彼此結構的廣泛作用;第四,往往把“國際的”與“國內的”構想為一種靜態的關系,其界線(主權邊界)一經確定就是一成不變的。[12](P1011)

索倫森進而指出:“如果主流國際關系理論要應對把國際—國內與國內—國際的關系都充分容納在內的挑戰,修正就是必需的。它們將不得不接受:國家所追求的核心價值(安全、自由、秩序、財富與福利)每一個都包含著‘國際的’以及‘國內的’方面。這些價值中不論哪一個都不能被縮減為純‘國際的’或純‘國內的’問題。因此,純體系的或純國內的分析都必須予以避免;而國際—國內互動才應該被置于探索的中心。如果把國際—國內關系拋于腦后,那么就不能充分理解未來的世界秩序,即為世界事務確立場合的那種力量結構。”[13](P12)除了申明把“國際”與“國內”一并納入其分析視野的雄心外,他還在方法和概念上做了實質性修正:第一,分別賦予“由外而內”與“由內而外”的方法以新的含義,并將其用于分析國家屬性變化與國際關系變革;第二,援引羅伯特·考克斯的歷史結構概念,把“國際的”與“國內的”理解為一種由物質、制度和觀念構成的歷史結構而非一種純物質的靜態結構。可見,索倫森雖然也未建立一個如沃爾茲所言的國際—國內互動理論,但已對這個問題進行了富有成效的探索。

由上述可知,“什么變了”以及相關的學術討論催生了關于國家與國際關系的新論題和新思維,索倫森的國家屬性變化論就產生于這樣一個學術背景。經由爭鳴,他的論題——從全球化和冷戰結束導致了什么變化的發問開始到聚焦于國家屬性的變化及其對國際關系的影響,越來越明確;他考察變化的重心——“國際—國內”互動和他的主導方法——融“由外而內”與“由內而外”于一體,也越來越清晰。相應地,他的理論基礎、概念體系和分析框架等也都具備了基本的線索。

二、理論基礎:建立于既有理論的中間地帶

全球化和民主化浪潮把國家推到了學術討論的中心位置。政治學家茜達·斯科克波爾把這種現象稱為學界對國家興趣的“猛增”,并認為它已成為一種世界性的研究潮流。[14](P3)作為這場大討論的積極參與者,索倫森根據學者們看待“國家”和“權力”的方式將討論中形成的觀點劃分為“國家中心論”、“國家衰退論”和“國家變革論”,并明確地把后者作為探討國家屬性變化的理論基礎。

“國家中心論”與政治科學和現實主義相關聯。在現實主義看來,國家是“整體性”和“凝聚性”的行為體;強國具有雄厚的實力資源,尤其是超過其他國家的軍事實力;政府雖然受制于國際體系,但這一制約并不足以左右強國。國家作為規則的制定者,是高度自主的,也即具有其他行為者難以匹敵的行動自由。因此,現實主義者堅信,國家并未受到來自社會力量的嚴峻挑戰,市場和跨國公司等之所以發展是國家要它們那樣。當經濟窘境和暴力沖突迫近和再現之時,國家依然可以掌控局面。“國家衰退論”源于政治思想中的自由主義。在自由主義者看來,國家是復雜的,從來就不是“整體性”和“凝聚性”的強大實體;國家首先是法治和公民權利的守護者,而不只是“權力集裝箱”,它高度受制于公民社會中的非國家行為體;近幾十年來,跨國家與跨政府力量的強勁增長已經導致了國家權力的削弱;與此同時,特定權力資源的可替代性也并不那么高,由此造成了權力在形形色色的行為者之間的復雜分布。因此,國家強大如故的觀點是不可靠的。“國家變革論”建立在反思和批判“國家中心論”和“國家衰退論”的基礎上,因而被索倫森稱為“批判論”。變革論者把政治與經濟結合起來以考察國家與公民社會以及政府與市場的互動,認為國家能夠在社會互動中進行適應性“變革”,既非現實主義所說之“贏家”,亦非自由主義所言之“輸家”。①詳見S?rensen,Georg.The Transformation of State:Beyond the Myth of Retreat.London:Palgrave,2004。也可參見戴維·赫爾德等人的有關梳理。見戴維·赫爾德等:《全球大變革》,214頁,北京,社會科學文獻出版社,2001。

“國家變革論”主要來源于國際政治經濟學和歷史社會學。它強調主權國家體系與全球經濟的共存關系,特別在意國家在資本主義世界體系中利用經濟和社會發展機遇的能力。就經濟發展而言,國家既要依靠國家機構的自主性,也要依靠國家在其社會中的嵌入性。索倫森就此指出:“自主性是重要的,因為如果沒有它國家就會成為社會力量的純粹侍女;嵌入性是重要的,因為國家需要有‘透過’社會發揮作用的能力”[15](P18)。自主性與嵌入性的這種結合與邁克爾·曼所說的“基礎性的結構權力”相似,即“中心國家……滲透到其所轄之領土并符合邏輯地實施決策的制度性能力”。[16](P59)嵌入的自主性也可以像琳達·維斯那樣用來說明國家的外部聯合。她把具有外向嵌入自主性的國家說成是那些“通過在國家聯盟、跨國機構與私人部門的團體中擔當一個主角”從而“造成對其經濟(實際上也包括安全)的更真實之控制”的國家。變革論的另一個聚焦點是國家與市場的關系,采用的是匈牙利經濟史家卡爾·波蘭尼的經濟辯證法,即市場是由國家創建和調節的,但市場一經建立也就成了可以制約國家權力的資源。[17](P19)

索倫森認為,以上三種觀點在凸顯復雜現實的某些方面的同時又遮蔽了另一些方面:現實主義者聚焦于國家和暴力沖突的風險;自由主義者聚焦于公民社會的發展;批判論者強調政治與經濟的互動。因此,他們的論戰猶如不同的比賽,無所謂對錯和輸贏。但他們都關注國家與權力的關系,因此其較量又非完全不同的比賽。也就是說,它們都可以作為分析國家的起點,但其價值得視分析目的而定。索倫森本人的研究聚焦于這些理論的交叉地帶,旨在發現國家在如何變革以及變革的后果如何,因此需要一種更為開放的理論觀點。現實主義和自由主義盡管可以借鑒,但不能作為完成這一任務的出發點,因為它們都把國家的變化理解為一種“零和游戲”:國家權力不是“增強”了就是“削弱”了;國家相較于其他行為者不是“贏”了就是“輸”了。要走出這種“非輸即贏”的陷阱,理論上最合適的出發點就是“批判論”或“國家變革論”。它可以把“增強”和“削弱”的兩種變化趨勢都包括在內并依據具體的背景和問題來做出更精確的評估;可以從國內構成和國際關系兩個方面判斷國家相對于別的行為者究竟“輸”在哪里又“贏”在何處。[18](P20 21)

值得注意的是,索倫森在有關爭論中所持的“中間”立場和所做的“中性”選擇。這意味著他秉持的是一種更為開放和包容的態度,也即更具問題導向意味的“既是也是”的中間態度。換言之,他的國家屬性變化論將建立在既有理論叢林的中間地帶,他所關注的主要不是方法論問題而是實質性問題,尤其是被既有理論忽視或因固守某種方法論立場而不好展開的重大問題。比如,關于“國家”的性質,國際關系學中的慣常見解內在地把“國際的”與“國內的”割裂開來并當成是不同的分析層次,而索倫森則試圖從國際體系與國內結構的互動中重新認識國家,并基于對國家的新認識來考察世界政治中合作與沖突的新樣式。一般而言,這樣的理論創新是艱難的,因為理論的中間地帶既是各種理論的薄弱之處又是交匯之處。在這里,如何做到既兼收并蓄、揚長避短又能保持理論本身的原創性和內在的連貫性,首先就是對理論家本人的嚴峻挑戰,如果做到了,理論叢林中各門各派自然也會受到不同程度的挑戰。

三、國家屬性:“一個新的不同的”國家概念

羅伯特·基歐漢認為,索倫森“在一個新的不同的‘國家’概念的基礎上建立了一個關于當代國際關系的引人入勝與精細入微的闡釋”[19],但他并未言明索倫森的新國家概念是什么。索倫森本人雖然把“國家變革論”作為建立新理論的起點,但他同時指出:“作為一種開放的分析立場……它并未告訴我們關于國家所經歷之變革可能是什么的任何答案和關于國家在國際體系中之作用和意義的任何結論。”[20](P7)我們認為,基歐漢所指應為索倫森的“國家屬性”概念,因為這是他在分析國家變化和考察國際關系變革時用得最頻繁的獨特概念。

“國家屬性”,既不像習見的國際關系學概念,即主要把國家視為更大的國際體系構成部分的主權領土實體;也不像慣常的政治科學概念,即主要把國家視為政府的一套制度性機構以及這套機構與社會的關系。在索倫森看來,國家具有司法和經驗的雙重屬性。“司法屬性”是“從國家同其他國家的關系上把它看成是一個形式上的或法律上的機構”,也就是說,國家是憲制上獨立于所有外國的一個實體,它被大多數外國承認具有主權或獨立地位,享有國際組織的成員資格并擁有種種的國際權利和責任;“經驗屬性”是“把國家看成是一個實質上的政治-經濟組織”,它與國家的發展程度有關,即國家(是否)已經建立有效的政治制度、堅實的經濟基礎與實質性的民族凝聚力。[21](P1617)

人們通常把歐洲三十年戰爭結束后的1648年威斯特伐利亞和會當成是現代主權國家的起點。索倫森也承認那是一個劃時代的標志,但他否認當時的西歐就已存在合格的現代國家。作為一種歷史結構,現代國家是經由國際競爭、對內外反抗勢力的征服以及人民與國家間關系的民主化變革而逐漸形成的,其典型是1950年前后的西歐和北美國家。[22](P713)索倫森強調說:“只有到這時,我們才能談到強國,即具有法律、秩序、合法性與發展成熟之資源基礎(以國民經濟的形式)的國家;只有到這時,對具有‘權威、行政和法律’的民族王國的描述才具有充分的意義。”[23](P74)

從“經驗屬性”來看,現代國家是一個集中、統一的實體,其權力和權威集中于政府,并由政府負責為社會提供安全、秩序、自由、福利等價值;現代國家也是民族—國家,其所轄之領土上的“人民”是一個特殊的共同體,他們既享有特定國家的公民權,又共享著同屬一個文化與歷史實體的觀念;現代國家立基于一個既全球化又當地化的現代國民經濟,其中國家與市場的關系不斷地變化著。[24]索倫森的這一論述主要借鑒了羅伯特·考克斯作為“歷史結構”的國家是由物質能力、觀念和制度構成的觀點。值得注意的是,考克斯所強調的是社會(階級)結構及其與國家的關系以及由此導致的“表現為國家、社會復合體之不同構造的國家形式的多樣性”[25](P86);而索倫森則從兩個方向對考克斯的概念進行了重構。在結構要素上,其“制度”層面聚焦于政府,其“觀念”層面集中在民族屬性(即指由一國公民所構成的共同體),其“物質能力”主要在于經濟。[26](P1921)在國家與社會的關系上,索倫森從國家變革論出發更多地強調了國家對于社會力量的自主性。

從“司法屬性”來看,現代國家是主權國家。關于主權,索倫森沿用了英國學派把主權視為制度的研究取向,并采納了羅伯特·杰克遜的定義,即主權“是一種資格,一種法律地位,因而是一種參與和介入到關系之中并與其他國家形成協議的權利”[27](P453)。同時,他又把作為制度(即一套規則)的主權分解為憲制性規則和調節性規則。憲制性規則,規定主權的核心特征,即對于其他國家的憲制性獨立。在闡釋這一規則時,他借鑒了美國哲學家約翰·塞爾的制度公式“在情景C中X算作Y”[28](P27)和英國學派的相關論述。[29](P146149)索倫森指出,X是指擁有領土、人口和政府的國家。Y是指憲制性獨立,即如艾倫·詹姆斯所說的“一種法律的、絕對的、唯一的地位”[30](P462)。其中,“法律地位”意味著主權是國際法上的一種司法安排,主權國家無論在政治、經濟和社會等方面有多大的差異,一律平等;“絕對地位”意味著一國要么有主權要么無主權,不存在法律上的中間狀態;“唯一地位”指國家是唯一的最高權威,不存在凌駕于它之上的國內外權威。情景C是指赫德利·布爾所言的“國際社會”,即國家“為了處理它們的關系經由對共同規則和制度的對話和同意以及對維持這些安排中的共同利益的認可而建立起來”的社會領域。[31](P13)至于調節性規則,索倫森依據塞爾“調節業已存在的活動”的說法做了進一步的闡釋:“主權的調節性規則調節業已存在的主權國家實體之間的互動。在戰爭與和平中國家將如何應對彼此,誰憑什么成為國家社會的一員,都是調節性規則范圍內的例子。如果沒有先前存在的接受調節的特定類型的選手,這樣的調節性規則就會是無意義或不需要的。換言之,憲制性規則在先,調節性規則隨后;若無前者,后者就會落空。”[32](P149)

索倫森進而指出,國家屬性或國家本身會在保持某種連續性的基礎上不斷地發生適應性變革。在經驗屬性方面,其實質性結構,包括作為“制度”的政府,作為“觀念”的民族屬性和作為“物質能力”基礎的國民經濟,都會發生“同質性”和(或)“異質性”的變化。[33](P2534)在司法屬性方面,國家所擁有的憲制性獨立是主權制度中的一個代表著連續性的穩定要素,自17世紀以來基本保持不變。主權的歷史就是一個體現著憲制性獨立的政治組織原則輝煌擴張的歷史。但是,主權的調節性規則(也稱國家的主權游戲規則)卻是主權制度中的動態要素,其中存在著非常重要的變化。比如,接納一國為主權國家的“承認標準”和作為主權黃金規則的“不干涉和互惠”原則都在發生著重要的變化。因此,如果把國家這個復雜的實體X分解為三個方面,即:(1)憲制性規則;(2)調節性規則;(3)經驗國家屬性,那么除第一個方面之外,什么都是不同的,什么都是變化的。[34](P150152)國家屬性變化論所聚焦的正是后兩個方面所蘊含的重大變化。

如果把索倫森的國家屬性界定與其產生的學術背景聯系起來,就不難看出,他的概念化體現了“批判”、“合成”與“修正”的混合特征。首先,他從國家轉變論出發,否定了國家不是全球化的“贏家”(現實主義)就是“輸家”(自由主義)的簡單假定,但又沿用了現實主義關于主權國家依然是世界政治中最重要的實體和自由主義關于國家不具有脫離于社會的自主性的觀點。其次,他的概念架構來自新馬克思主義的“歷史結構”,但他又不同意后者關于國家高度受制于社會力量的看法;他的歷史分析采納了主流理論關于主權國家生成于西歐并擴展到全球的共識,但又認為20世紀中期以前的國家算不上真正的現代國家。再次,在闡釋國家屬性的構成時,他壓倒性地納入了英國學派視主權為制度的見解,接受了國際政治經濟學視經濟為權力資源之基礎的看法,并借鑒了建構主義關于民族—國家是人們依據特定的觀念和文化建構起來的看法。但他又都有所保留,比如,盡管他不同意國家是純物質結構或“權力集裝箱”的極端現實主義看法,但他并不認為觀念和制度在任何時候都與物質力量一樣重要。最后,需要特別指出的是,盡管索倫森的國家概念內含著多種要素,但仍不失為一個自成一體的社會科學意義上的描述性概念。正是憑借這個在既有的國家概念迷宮中建立的新概念,索倫森推演出了與眾不同的國家類型學說。

四、一個獨特的國家類型說及其理論特點

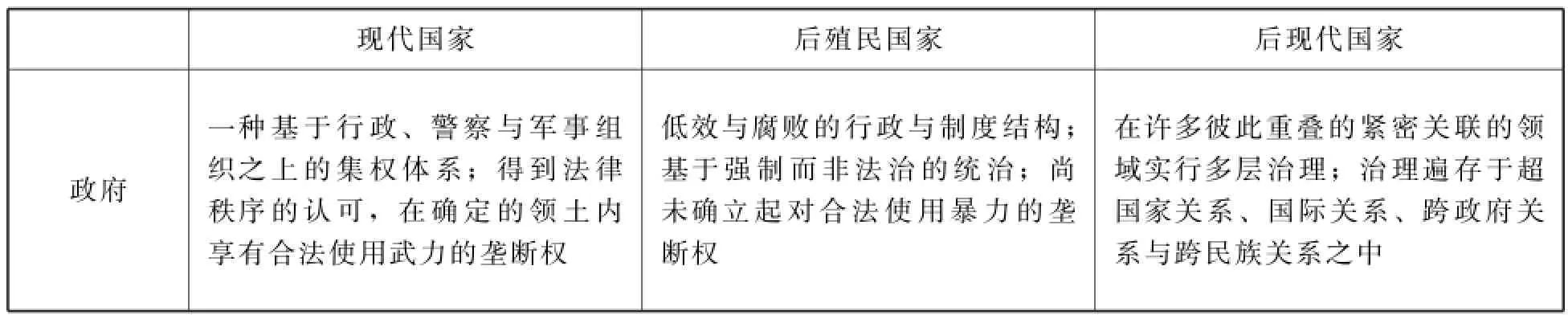

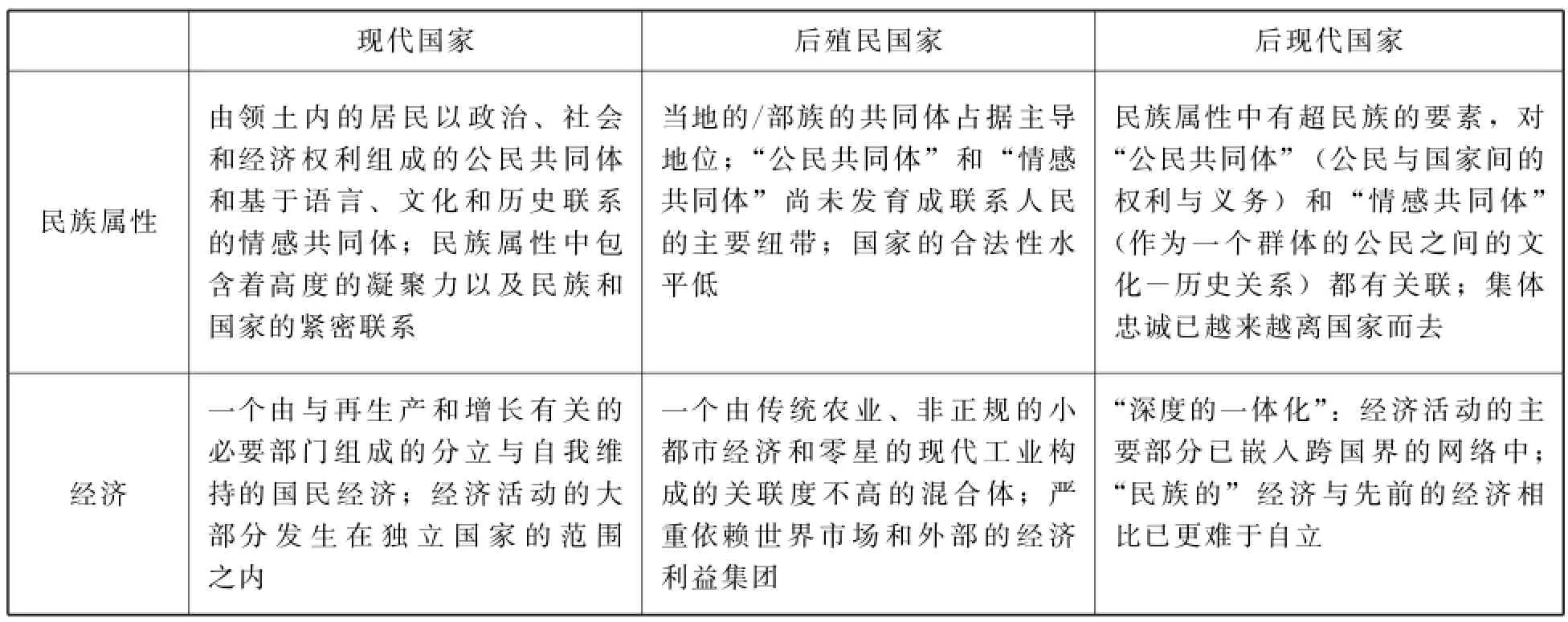

根據國家經驗屬性的特征,索倫森把第二次世界大戰以來的國家劃分為三種“理想類型”:“現代國家”、“后殖民國家”和“后現代國家”。這些概念被索倫森反復使用并在多處進行了詳細的闡釋①參見索倫森從世紀之交以來的論著,如:S?rensen,Georg.Changes in Statehood:The Transformation of International Relations.London:Palgrave,2001;S?rensen,Georg.The Transformation of State:Beyond the Myth of Retreat.London:Palgrave, 2004。,足見它們在其理論建構中的樞紐地位。表1所展示的,只是他最近的一個歸納。

表1 當代國際體系中的國家類型

續前表

表中的三類國家都有其歷史原型。其中,“現代國家”是指20世紀50年代的歐美國家,索倫森將其視為界定國家屬性和劃分國家類型的“基準模式”。“后殖民國家”是指20世紀50年代和60年代以來獲得獨立的前殖民地國家,其典型是撒哈拉以南的非洲國家,由于其現代化程度或經驗屬性的不足,這類國家又常常被西方學者稱為“前現代國家”[35](P1618)或“準國家”[36]。“后現代國家”是指從20世紀中后期發展至今的西歐、北美和東亞發達國家,其典型是歐盟成員國。但是,世界上還有一大批亞、非、拉國家和東歐國家,包括日趨重要的“金磚國家”,都未能反映在索倫森的“三個世界”圖景中。那么,這些在國家屬性上介于“后殖民”和“后現代”之間又在某些方面不太符合索倫森“現代”標準(尤其民主化要求)的國家又是什么呢?索倫森在早期的研究中幾乎從未提及,直到2004年才在《國家的轉型:超越衰退的神話》中給出了答案:它們是“現代化國家”,并以中國、印度和俄羅斯為例辟專章展開了探討。[37](P142160)他指出:這一大群國家的經驗屬性混合著現代、后現代和后殖民的特性;它們正處于轉變之中,難免會出現問題和倒退。因此,索倫森盡管承認完整的國家屬性討論不能把它們排除在外,但他并不傾向于把它們單列為一個國家類型。[38](P176)

作為理論建構的內在要素,國家分類在國際關系理論中并不少見,但分類依據則各不相同。比如,現實主義的標準是國家對權力資源的相對占有和它們在某個特定均勢中是否參加聯盟;自由主義的標準是國家的政治民主化和經濟現代化水平;新馬克思主義的標準是國家在資本主義體系中的地位;英國學派的標準則是國際社會通行的“文明標準”。與這些習見的標準不同,索倫森依據的是國家的經驗屬性。由于采用的標準更為綜合,他的分類比之傳統分類為國家的差異性和變化性預留了更大的空間。比如,他的分類也基于一個共同的基礎,即所有的國家都有固定的領土、人口、政府和主權,但他同時指出:除此之外,國家都是不同的,他的分類要抓取的就是那些最為重要的質的差異。他始終認為,正是這樣的差異導致了不同類型國家以獨特且典型的方式來處理國際關系。[39](P73)再如,與現實主義和自由主義一樣,他的理論化也以“現代國家”為不言而喻的起點,但他并不認同它們關于所有國家都是一樣的主權國家以及國際體系是由“相同的單位”構成的觀點。他指出:國際體系由三類不同的國家構成,“現代國家從未成為國家屬性的普遍形式”[40](P74);作為一種歷史結構,國家仍在發展,國家屬性仍在變化,“沒有人知道它最終還會往哪個方向變化”[41](P234)。

索倫森還引入馬克斯·韋伯的“理想類型”來表示其分類。也就是說,他的分類不同于一般意義上的經驗分類,既非經驗的對應物,也非經驗均值的概括,而是韋伯所說的那種從選取的歷史現實中抽象而成的“純粹”形式,一種被認為“內在一致的”概念模式。[42]索倫森在說明這一

分類的理由時強調了兩點:第一,展示國家的異質性是容易的,但也應注意其同質性發展。他認為:“如果只認識到每個國家都是獨特的,就容納不下我們對任何歷史時期主權國家屬性發展的一般性的概念處理。如果拘泥于歷史的特殊性,就不容許我們專注于核心問題……的理論爭鳴。而且,這樣的概念排他性地貶低了同質性力量的作用……主權國家屬性向著某種共同形式的趨同確實已經發生。這種趨同意味著主權國家屬性的發展有著普遍的模式,縱然它們并不符合‘相同單位’這一單維度的觀念。”[43](P7273)第二,“理想類型”是一種分析工具,它必須服務于實質性問題的研究。他指出:“三個理想類型包含了我對國家屬性如何發展至今這個問題的答案。因此,它們也回答了同質性和異質性力量如何影響國家屬性的問題。”[44](P74)而且,他的國家類型在其分析框架中也居于一種承上啟下的位置:它們是國際力量塑造國家屬性的結果,又是不同國家具有不同的國際合作與競爭樣式的原因。

五、一個解釋國際—國內互動的新模式

索倫森指出:“主權國家是人類的發明物,它們每天都在發展和變化。從長期的宏觀視角看,其中大量的變化是不引人注目的,但有些變化卻會累積成更為重大的變化。重大變化可定義為結構性變化。結構,在最通常的意義上,是那種能夠制約人類行為且反復出現的模式。”[45](P152)那么,這些結構性變化因何而起?又會對國際體系產生怎樣的影響呢?基于對國際—國內互動的理解以及對國家屬性和國家類型的界定,索倫森提出了一個解釋模式(見圖1)。[46](P23)

圖1可以說是一個特別復雜但又格外清晰的因果分析模式。圖的上半部顯示了索倫森的論證思路或分析方法:從“國際的”如何影響“國內的”開始,到“國內的”如何影響“國際的”結束。下半部是索倫森對這一思路的細化:一是要“由外而內”地探討國際力量如何以不同的方式塑造國內結構,從而形成了三種類型的國家;二是要“由內而外”地討論與三種類型國家相關聯的特定的安全困境和主權游戲。

圖1 索倫森的分析框架

索倫森堅決反對把“國際的”與“國內的”隔絕開來的單維分析,力主把“由外而內”和“由內而外”結合起來,并進而賦予這兩種分析以一種更為精細的因果關系邏輯。在既有理論中,聚焦于“由外而內”的理論(如新現實主義和經典馬克思主義)往往認為,在體系力量的作用下,國家會循著“同質性邏輯”變成“相同的單位”。聚焦于“由內而外”的,如共和自由主義,強調國內民主會導致國際和平。同時,也有人持與之相反的“異質性邏輯”,例如列寧、薩繆爾·阿明和托洛茨基等就以資本主義不平衡發展作為論證邏輯。但在索倫森看來,這兩種邏輯都在發揮作用,僅僅承認一種邏輯或發展方向的假設是不可取的。他指出:“體系的力量限定國家的國內結構;這樣的限定可以包含同質性以及異質性要素;國際力量有助于創造國際體系中不同的主要國家類型。”[47](P11)相應地,“不同類型的國家(即不同的國內結構)以不同的方式限定‘國際的’結構……這些國家在不同的合作與沖突背景中存在于不同的無政府形態,每個主要國家類型各成一個典型”[48](P11)。

對這一思路的細化體現在索倫森對國際和國內結構要素的說明上。他指出:“國際的或體系的力量”包括三個要素:(1)政治—軍事力量,或稱“國際結構中的現實主義要素”,即體現為控制政治機構和暴力手段的權力;(2)國際規范,或稱“國際結構中的英國學派的或自由建構主義的要素”,即國際結構中的規范、原則與觀念;(3)經濟權力,或稱“國際政治經濟學要素”,即經濟產品的設計、創立、生產、融資和分配能力,其擁有者是那些能夠在資本主義支配下的世界上生產財富的力量。[49](P1、1617)索倫森指出,這三個要素“只有在具體的歷史的分析情景中才能確定它們的相對影響力”[50](P1);而且,如同國家屬性一樣,這些國際要素也可以被視為考克斯意義上的“歷史結構”。[51](P17)至于“國內的”,索倫森將其視為在國家屬性上有本質區別的三種類型的國家,或在政府、經濟和“觀念”方面存在重大差異的國家。[52](P1、1921)在“國際的”與“國內的”何者為先的問題上,他采納了巴里·布贊關于這二者是一種“相互創制的關系”的觀點[53](P60),也就是說它們只是在分析上有先后但在實際上是同時發生的。[54](P1、21)

“由外而內”的分析要回答:在一個相對較長的期間,在三種國際結構因素的作用下,國家在多大程度上變得“相同”或變得“不同”了,或者說“同質性邏輯”和“異質性邏輯”哪一種相對強勁?索倫森結合案例和史實對三個體系性力量對國內結構的作用分別進行了經驗考察。他認為,國際力量的確深刻地影響了國家屬性的核心結構,但這些因素并未使所有的國家都成為“相同的單位”或標準意義上的現代國家。國際力量本身并不是單純的同質性因素,而且其作用還得取決于一些異質性力量,如國家原本具備的條件、現代化的程度和采取的特殊戰略等。因此,三種類型的國家是“同質性邏輯”和“異質性邏輯”共同造就的,究竟哪一種邏輯更起作用要視具體的歷史條件而定。如此,則既有理論中單方面強調某一種變化邏輯的理論,都通不過經驗事實的嚴格驗證。[55](P3672)

“由內而外”的分析要回答:國家屬性的差異是否會導致不同國家在國際行為模式上的差異。為此,索倫森把考察的重心放在安全和主權這兩個關鍵領域。在安全領域,他發現三種類型的國家因國際國內條件的不同而面對著不同的安全困境。后殖民國家因受到國際規范和大國的保護而免于外部威脅,但其國家精英常常追求狹隘的自身利益,他們為人民提供的與其說是安全,還不如說是不安全。后現代國家組成了協調一致的安全共同體,戰爭威脅已經大大消解,新的威脅是有效治理所面臨的挑戰。因此,現實主義所言之國際無政府條件下的“經典安全困境”只適用于現代國家,把它視為與所有國家都相關實為誤導。[56](P3672)在主權領域,索倫森發現,三種類型的國家因其經驗屬性的不同而側重于性質不同的主權游戲。現代國家是國際體系中的強國,其主權游戲基于“國際”與“國內”的明確劃分,可充分地運用“不干涉和互惠”等主權的調節性規則。后殖民國家是體系中的弱國,盡管其憲制性獨立受國際規范保護,但由于經驗國家屬性的不足和對國際援助等的依賴,其主權游戲就具有“附加條件的自助”和“協商性的干預”的特點。后現代國家的經驗屬性彼此高度相關,其主權游戲受制于“多重治理”,因而表現出“管理性干預”和“合作性互惠”的特點。因此,激進自由主義的“主權終結論”和視所有國家為相同的主權國家的傳統觀點,皆有妄斷的成分。[57](P145163)

索倫森對國際—國內互動的因果分析,如同其“國家轉型論”和“國家屬性”概念一樣,也具有理論和方法論的多元主義色彩。他對國際—國內復雜關系的認識,納入了不同國際關系理論的洞見,但這種援引又都建立在反思和修正的基礎之上。或如他自己所言:“我的論點與任何特定的理論或理論叢集都沒有特別的關聯。也就是說,它不能被輕而易舉地歸結為‘現實主義的’或‘自由主義的’或‘英國學派’的論點。”[58](P21)他的國際結構和國內結構中,既有物質性要素又有觀念性要素,這表明他在本體論上采取了介于“主觀主義”和“客觀主義”之間的立場。相應地,在認識論上,他也試圖找到一條可以容納“理解”和“解釋”這兩種要素的“中間道路”,也就是要“避免在‘純粹的’解釋或‘純粹的’理解之間的僵硬選擇”[59](P22)。具體到他的因果分析模式,就是要實現馬克斯·韋伯所言之“對社會行動的詮釋性理解”與“對其過程和影響的因果解釋”的結合。[60](P22)這樣的方法論選擇,在經歷了行為主義/實證主義革命之后的美國學界很難見到,而在深受傳統主義熏陶的歐洲學界也并不多見,盡管像他那樣行走在“中間道路”上的學者似乎在日漸增多。

六、結語

國家屬性變化論解答了國際體系中國家屬性如何變化及這種變化如何影響國際關系這一被既有理論所忽視的重大問題。其要點可歸結為:(1)國家是在國際—國內互動中不斷發生變化的一種歷史結構;(2)國際體系是由屬性不同的“現代國家”、“后殖民國家”和“后現代國家”構成的;(3)國際力量并不單方面地導致國家的趨同,不同類型的國家是“同質性邏輯”和“異質性邏輯”共同造就的;(4)不同類型的國家因其經驗屬性的差異而面臨著不同的安全困境并奉行不同的主權游戲規則;(5)隨著國際—國內的持續互動,國家屬性會不斷出現新的變化,從而推動國際秩序的持續變革。這些觀點,作為一個整體,不同于任何主流理論的論述,既是對它們的重要修正和補充,又是對它們的有力批判和挑戰。

索倫森的理論顯示出了三個相互關聯的特點:第一,他的論題和論證思路來源于冷戰結束后西方政治學和國際關系學界圍繞國家與國際關系而展開的一系列學術論戰,其所做的選擇體現了把批判、反思、合成、創新和跨學科研究結合起來的理論建構旨趣;第二,他的理論基礎、概念體系和主要論點形成于既有理論和方法論的中間地帶,既做到了兼收并蓄、揚長避短,又盡量保持了理論本身的原創性和內在的連貫性;第三,他把“由外而內”與“由內而外”的兩種方法以及“同質性”與“異質性”兩種變化趨勢都引入對國際—國內互動的因果分析之中,從而建立了一個既特別復雜又格外清晰的解釋模式。這些特點使他的理論別具一格,既不同于美國學界常見的純社會科學意義上的解釋理論,又有別于常見的歐式純傳統主義的理解理論。不過,這是否是一種北歐式樣的理論創新,則有待進一步驗證。

國家屬性變化論涉及國際關系學科的幾乎所有重要議題,已具備發展成為更系統、更綜合的國際關系大理論的潛質,但從現狀來看,它仍未完全超越專題導向之研究固有的某些局限,尚不足以與既有理論中關涉系統化題域的宏大理論相提并論。此外,這個理論中的一些論點和論證方式也不無可質疑之處。比如,索倫森的國家類型劃分因為引入了西方的民主化標準而導致了對現代國家的虛擬化處理,給人以當下世界已無任何現代國家的印象;他在探討后殖民國家之所以那么虛弱的根源時,一味地強調這類國家中統治精英的負面作用,忽略了殖民化過程所帶來的深重后果。但是,瑕不掩瑜,國家屬性變化論仍無愧于從中間地帶成功崛起的一種分析國家和國際關系的新理論視角,索倫森獨到的理論化方式對理論后發國家的學者如何進行理論創新也具有重要的示范效應。

[1][12][13][23][26][29][32][33][34][39][40][43][44][45][46][47][48][49][50][51] [52][54][55][56][57][58][59][60] S?rensen,Georg.Changes in Statehood:The Transformation of International Relations.London:Palgrave,2001.

[2] Hans-Henrik Holm,Georg S?rensen.“Introduction:What Has Changed?”.In Hans-Henrik Holm,Georg S?rensen(eds.).Whose World Order?Uneven Globalization and the End of the Cold War.Bolder,Co.:Westview Press,1995.

[3] S?rensen,Georg.International Relations after the Cold War:What has Changed?Toward a Theory of Units.San Diego:School of International Relations and Pacific Studies,1994.

[4] Vincent,R.J.“Changes and International Relations”.Review of International Studies,1983(9).

[5] Waltz,Kennth,N.“The Emerging Structure of International Politics”.International Security,1993,18(2).

[6] Mearsheimer,John.“A Realist Reply”.International Security,1995,20(1).

[7] Naisbitt.Global Paradox.New York:Avon,1994.

[8] Rosenau,J.N.“Citizenship in a Changing Global Order”.In J.N.Rosenau,E.-O.Czempiel(eds.).Governance Without Government:Order and Change in World Politics.Cambridge:Cambridge University Press,1992.

[9] S?rensen,Georg.“Global Polity and Changes in Statehood”.In Morten Ougaard,Richard Higgott(eds.).Towards a Global Polity.London:Routledge,2002.

[10] Waltz,Kennth N.“Reflection on Theory of International Politics:A Response to My Critics”.In Robert O.Keohane(ed.).Neorealism and Its Critics.New York:Columbia University Press,1986.

[11] Waltz,Kennth,N.“The Validation of International-political Theory”.Paper for 1994 Meeting of the American Political Science Association.New York,September 14,1994.

[14] Skocpole,Theda.“Bringing the State Back In:Strategies of Analysis in Current Research”.In Peter B.Evans(ed.).Bringing the State Back In.Cambridge:Cambridge University Press,1999.

[15][17][18][20][22][37][38] S?rensen,Georg.The Transformation of State:Beyond the Myth of Retreat.London:Palgrave,2004.

[16] Mann,M.The Sources of Social Power.Vol.II.Cambridge:Cambridge University Press,1993.

[19] http://www.amazon.cn/%25E5%259B%25BE%25E4%25B9%25 A6/dp/0333963016.

[21][41] 羅伯特·杰克遜、喬格·索倫森:《國際關系學理論與方法》,北京,中國人民大學出版社,2012。

[24] S?rensen,Georg.The Transformation of State:Beyond the Myth of Retreat.London:Palgrave,2004; S?rensen,Georg.Changes in Statehood:The Transformation of International Relations.London:Palgrave,2001.

[25] Cox,Robert W.“Social Forces,States,and World Order:Beyond International Relations Theories”.In Robert W.Cox,Timothy J.Sinclair(eds.).Approaches to World Order.Cambridge:Cambridge University Press,1996.

[27] Jackson,R.“Sovereignty in World Politics:A Glance at the Conceptual and Historical Landscape”.Political Studies,1999,47(3).

[28] Searle,John R.Construction of Social Reality.London:Penguin,1995.

[30] James,Alan.“The Practice of Sovereign Statehood in Contemporary International Society”.Political Studies,1999,47(3).

[31] Bull,Hedley.The Anarchical Society:A Study of Order in World Politics.London:Macmillan-now Palgrave,1995.

[35] Cooper,Robert.The Breaking of Nations:Order and Chaos in the Twenty-First Century.London:Atlantic Books,2004.

[36] Jackson,Robert.Quasi-states:Sovereignty,International Relations and the Third World.Cambridge:Cambridge University Press,1993.

[42] Weber,Max.The Methodology of the Social Science.New York:The Free Press of Glencoe,1949.

[53] Buzan,Barry.People,States and Fear:An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era.Hemel Hampstead:Harvester Wheatsheaf,1991.

The Theory of Changes in Statehood:A New Perspective of Analyzing International Relations

WU Yong

(Department of International Relations,Yanshan University,Qinhuangdao,Hebei 066004)

Georg S?rensen's theory of changes in statehood reexamines state transformation in a perspective of international-domestic structural interplay and analyzes the new patterns of war and peace in world politics on the basis of a new concept of state and types of state.His arguments have implications of revision,supplement and challenge for mainstream IR theories.Emerging from academic debates in the west against the background of post cold war,the theory developed at the middle ground between established theories and methodologies,characterized by critics,combinations and originalities,thus setting a successful example for those engaged in theoretical innovations in countries where IR theories are not fully developed.

statehood;types of state;international-domestic interplay;international relations

吳勇:法學博士,燕山大學國際關系學系教授(河北秦皇島,066004);中國人民大學歐洲研究中心兼職研究員

(責任編輯 林 間)

教育部人文社會科學重點研究基地重大項目“中國與歐洲的國際關系理論視角:中歐學術對話”(13JJD810013)