中國公共預算治理改革:透明、問責、公眾參與、回應

許光建 魏義方 李天建 廖芙秀

中國公共預算治理改革:透明、問責、公眾參與、回應

許光建 魏義方 李天建 廖芙秀

一個良好的公共預算治理,不僅要透明、可信、可問責,而且還要有公眾廣泛、深入、實質性地參與預算的整個過程,以及政府就公眾對公共預算的關切進行主動、及時、全面的回應。隨著公共預算改革的不斷推進,我國公共預算的各個方面都取得了顯著進展和成效。但與“建立現代財政制度”的要求相比,我國公共預算治理改革中還存在諸多問題。強化公共預算治理改革,需要政府不斷完善法律保障體系,加快推進相關制度建設,構建多元問責體系,拓寬公眾參與渠道,健全回應機制。

公共預算;治理改革;透明化;問責;公眾參與;回應

1999年以來,我國啟動了包括部門預算、國庫集中支付、政府采購等在內的一系列財政預算體制改革,公共預算的各個方面都有顯著改善。但是,與符合國際公共治理原則的預算制度相比,與黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)提出的“建立現代財政制度”的要求相比,我國的公共預算在透明、問責、公眾參與等方面仍存有較大差距。公共預算治理中存在的諸多問題不僅大大增加了財政風險,也不利于各級政府的廉潔、高效運行。因此,建立一套透明、民主、可問責、有回應的公共預算體系,有效提高各級政府的行政效率和效能,是我國國家治理改革要完成的重要任務之一。

一、公共預算治理理論相關文獻回顧

自20世紀80年代世界銀行在其報告中使用“治理”(Governance)一詞以來,治理這一概念在國際組織以及學術界的研究探討中被廣泛使用。世界銀行研究人員發布的《全球治理指標報告》(Worldwide Governance Indicators,WGI)認為,治理由一國當局所運用的傳統和制度所構成,包括政府選舉、監督和交接過程,政府有效制定并實施好的政策,尊重公民以及調控經濟和社會互動的制度。該報告還定義了衡量治理狀況的六個指標,分別是:話語權與問責、政局穩定與杜絕暴力、政府效率、監管質量、法治、腐敗控制。[1]全球治理委員會認為,治理是各種公共的或者私人的機構管理其共同事務方式的總和,是一個讓相關利益主體對它們之間相互沖突或不同利益得以協調,并采取聯合行動的持續過程。[2]聯合國經濟和社會事務委員會則指出,治理就是決策制定以及如何被實施(或不被實施)的過程。[3]國內學術界也對治理理論進行了相應探討。俞可平在梳理國外學者相關研究成果的基礎上,將治理定義為政府在既定范圍內運用權威維持秩序、滿足公眾需要。他指出,治理的目的是在不同制度關系中運用權力引導、控制和規范公民的各種活動,以最大限度地增進公共利益。[4]藍志勇和魏明認為,法理化、制度化、規范化、專業化及透明化是現代治理體系的外在表現形式。[5]

良好的治理(Good Governance),或者說善治,是治理的最佳狀態。良好的治理是公共利益最大化的治理過程,是政府和公民對社會政治事務的協同治理,其本質特征是國家和社會處于最佳狀態;善治既要求好的政府治理,也要求好的社會治理。[6]透明、問責、參與、回應等是良好的治理應該具有的主要特征,良好的治理可確保腐敗的最小化,在決策制定中考慮到最少數人的意見以及弱勢群體的聲音。[7]

“推進國家治理體系和治理能力現代化”是當前我國全面深化改革的總目標。公共預算治理改革是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要內容之一。我國在很多政治和行政過程中實踐著治理的理念,在一定程度上推進了公共預算治理改革的日益深化。《決定》在“深化財稅體制改革”部分明確指出,“財政是國家治理的基礎和重要支柱”,要“實施全面規范、公開透明的預算制度”,并對今后我國的公共預算改革提出了明確的要求。

近年來,我國公共預算治理改革領域積累了一定的研究成果,尤其是在預算公開透明和公眾參與方面。學術界對財政預算,包括中央預算、部門預算、地方政府預算等公開透明變化情況、存在問題及對策進行了較為深入的研究[8][9][10],一些學者著眼于預算透明度指標體系研究以衡量我國公共預算的透明程度[11]。從公共治理的角度,林敏和余麗生運用面板數據進行實證分析得出的結果表明,參與式預算顯著提高了地方政府用于民生支出的比重[12];萬平則探討了預算公眾參與和政府治理模式的相互影響[13]。

本文將從公共預算的透明化、問責、公眾參與和回應四個方面,運用治理理論,對我國公共預算治理改革的現狀和問題進行探討,希望能夠對客觀地認識我國公共預算治理改革,推進我國公共預算治理改革的進一步深化產生積極的作用。我們認為,一個良好的公共預算治理,不僅要透明、可信、可問責,而且還要有公眾廣泛、深入、實質性的參與,以及政府能就公眾對公共預算的關切進行主動、及時、全面的回應。

二、我國公共預算治理改革取得的成就

(一)預算透明化

預算透明可以使公眾的財政幻覺有所降低,使政府的財政承諾不至于過度。根據聯合國經濟和社會事務委員會對于良好的治理的定義,透明程度的高低是衡量治理好壞的一個重要標準。而預算透明應達到以下三個要求:首先,決策的產生和執行要遵循規章或條例;其次,信息可被相關者自由容易地獲取;再次,要以易理解的形式給媒介提供足夠多的信息。[14]

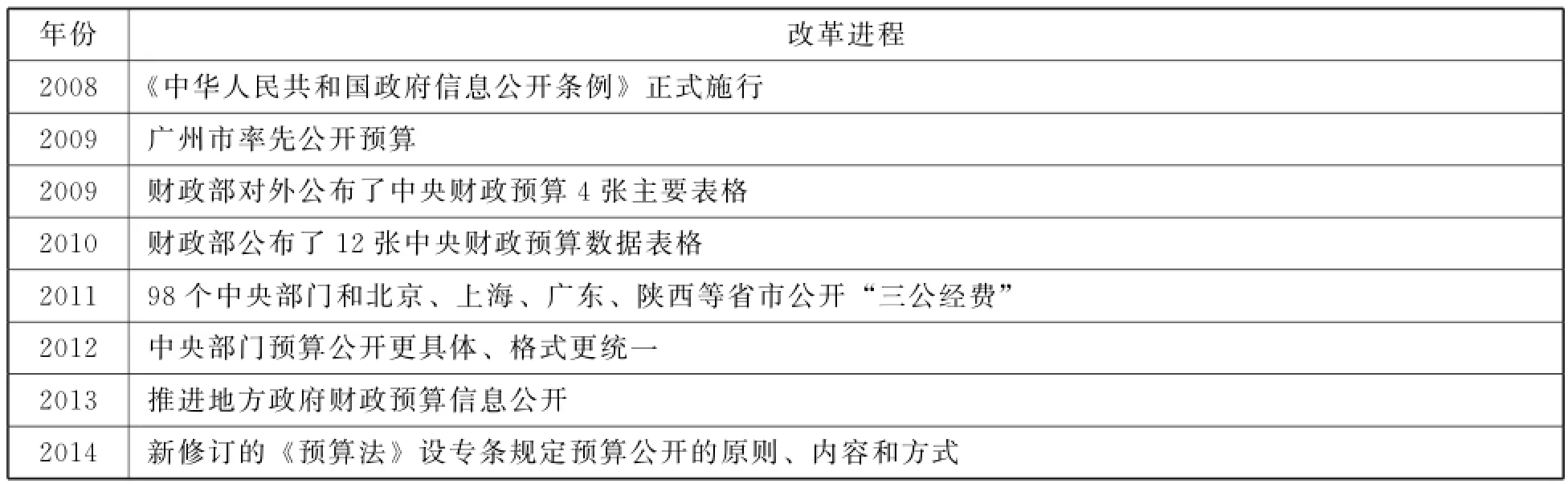

我國的公共預算改革在衡量透明度的這三個要求方面取得了一定的進展。從公共預算制定和執行過程來看,我國于1994年頒布(2014年8月31日修訂)的《中華人民共和國預算法》(以下簡稱《預算法》),初步建立了一套較為完整的預算編制、執行、監督體系。從公共預算信息的公開情況來看,我國的預算信息由早期的“保密”文件逐漸向建立公開透明的預算體制過渡。表1顯示了我國預算信息公開的發展過程。2013年《政府工作報告》把“大力推動政務公開,重點推進財政預算決算公開和公務接待、公務車購置使用、因公出國出境經費公開,讓人民群眾更加全面地了解政府工作,更加有效地監督政府行為。審計監督的力度越來越大,成效越來越明顯”列為國務院在過去五年完成的重要工作和成績。2013年3月17日,李克強在擔任國務院總理后第一次會見采訪兩會的中外記者時明確表示,要“推動公開、透明、規范、完整的財政預算制度改革”。2013年7月,國務院公布了《當前政府信息公開重點工作安排》(以下簡稱《工作安排》),提出了要重點推進9個方面的政府信息公開,其中第二項是“推進財政預算決算和‘三公’經費公開”,要求省級政府全面公開本級“三公”經費,爭取2015年之前實現全國市、縣級政府全面公開“三公”經費。這是國務院推進這方面工作的一個重大舉措。

表1 我國公共預算信息公開進程

從公共預算包含的內容來看,我國由改革開放初期存在大規模預算外收支逐漸轉變為規范和取消預算外資金,如表2所示。從2011年起,我國政府預算外收支全部納入預算管理。至此,預算外收支作為一個公共財政概念徹底消失,成為我國預算治理改革的一個重要節點。

表2 改革開放以來我國納入公共預算管理的內容的變化

(二)預算問責

現代預算制度的建立,讓政府變成一個看得見的、有可能被監督的政府。[15]公共預算問責,不僅有利于我國公共財政運行的規范化、法制化、透明化,而且有利于加強對政府官員的權力約束,預防腐敗,為公共財政的高效運行提供強有力的制度保障。近年來,無論是中央預算執行還是專項預算資金的使用,我國在預算資金違紀使用的問責方面都取得了一定的進步。

審計署每年對中央部門單位和地方政府(省、自治區、直轄市)上一年度的預算執行情況和其他財政收支情況依法進行審計,定期公布審計結果;跟蹤并監督預算執行審計查出問題的整改情況,并公布結果。自2003年審計署發布第01號審計結果公告以來,審計公告數量、內容、范圍都逐漸增加。截至2012年底,審計署已經發布了142份審計結果公告。審計署對2012年度中央預算的審計結果顯示,截至2013年10月底,審計單位整改問題金額為3 578億元,審計發現的問題移送有關部門查處后,已有1 200多人被依法處理。[16]黨的十八大以來,落實中央八項規定,紀檢監察部門加大對“三公”經費等預算使用情況的監督監察,強化了預算問責, 2013年因違反八項規定而被處理的有3萬多人, 7 600多人被給予黨紀政紀處分。[17]

從我國政府專項預算資金使用的管理情況來看,審計署對包括最低生活保障資金、道路建設、土地規劃、單位小金庫等專項預算資金定期進行審計并問責。此外,審計公告的發布使異體監督作用有所加強。從近年來人們要求各級政府部門公開預算的呼聲來看,異體監督的作用日益增強,2011年群眾呼聲較高的“三公經費”作為獨立科目被編入預算就是一個很好的例子。

(三)預算公眾參與

公眾參與是好的治理的基石。在公共預算治理領域,公眾參與突出體現在“參與式”預算中。

當前,全國已有十余個省份的基層政府以不同形式開展了參與式預算改革。各地區進行參與式預算改革的形式多種多樣,既有傳統的現場投票“點菜”,又有借助新興科技的網絡投票評審,也有為群眾提供對話平臺的討論、民主懇談、社會聽證。從發起推動參與式預算改革的部門來說,既有以基層政府(或財政部門)推動為主導,也有部分地區改革以地方人大為主要推動者,又有少數地區以非政府組織(包括婦聯組織、中國發展研究基金會、國際行動援助中國辦公室等)在積極發揮作用。

隨著試點規模的逐漸擴大,我國參與式預算改革無論是在試點層級和范圍上還是在公眾的參與程度上,都呈現出不斷深化擴展的趨勢。從參與式預算改革試點的層次來看,盡管目前公共預算治理中的公眾參與仍集中在基層政府,但層級出現了不斷上移的趨勢,參與試點的基層政府由以往的街道、鄉鎮一級預算提升到近年來的縣市本級預算。從參與式預算改革試點的內容范圍來看,有公眾參與的預算項目不斷增加,一些改革試點地區將全部年度預算作為參與式預算內容。參與式預算改革中公眾參與程度不斷加強,主要表現為參與者專業化水平不斷提高、參與的過程不斷深入、對公共預算的影響不斷加大。公眾對預算制定過程的參與也由審批修訂向編制、執行、監督等全過程參與演進。參與式預算的結果也由早期的僅供決策部門參考轉向切實改變預算決策。

地方基層政府的參與式預算實踐,為我國的預算治理改革積累了有益的經驗。同時,公眾在公共預算制定過程中的參與也進一步推動了預算信息尤其是基層政府預算信息的公開透明。

(四)預算回應

好的治理要求相關機構盡可能地在合理的時間范圍內對所有的利益群體進行回應。[18]在公共預算治理改革中,主動回應社會關切,建立回應型政府,就是要及時合理地對公眾預算關切主動進行回應。隨著公共預算日益公開透明,公眾參與的廣度和深度日益增大,社會公眾對公共預算也比以往更為關切,政府部門如何對社會各界關心的問題和建議予以及時適當的回應,是當前我國公共預算治理改革面臨的一個新挑戰。

在我國公共預算治理領域,政府對社會公眾訴求的回應,除了傳統的熱線電話、媒體、新聞發言人、記者招待會等途徑外,通過互聯網這一信息交流平臺,對民眾預算關切進行政府回應也逐漸成為一種新的趨勢。2008年2月,財政部有關人員在“中國政府網”在線訪談中首次就預算改革等話題,對社會公眾(網友)關心的問題進行網絡在線回應。同年“兩會”期間,財政部發言人在線對當年的預算報告為公眾進行解讀,網友對預算報告中的一些問題在線提問,新聞發言人即時解答回應。自2008年起,這種社會公眾通過網絡對年度預算報告發出關切,財政部門實時做出回復的預算回應模式,在每年全國“兩會”期間都會以在線訪談的形式開展。

此外,2010年政府年度預算報告中,首次對上一年度落實全國人大預算決議的有關情況進行了詳細的說明,主動回應上一年度全國人大代表對預算的關切,并對社會公眾普遍關心的民生熱點問題在預算報告中重點進行闡述和說明,積極回應民眾關切。此后的歷年預算報告均加入了預算回應的內容。一些地方政府(如北京、上海、廣東等)也在其預算報告中加入了對上一年度地方人大預算決議的回應內容。

我國公共預算治理改革中預算公開透明和公共參與途徑機制的不斷改進,為公共預算回應提供了平臺,也帶來更多的挑戰。同時,預算回應的不斷完善也將有力地促進預算公開透明,強化政府問責,推動公眾參與。

三、我國公共預算治理改革中存在的若干突出問題

(一)法制建設不完善,信息公開不規范

首先,在財政預算法制化建設方面,目前我國的法制建設與社會主義市場經濟條件下人民群眾對合理分配、使用預算資金的期望還有一定的距離。2014年8月底新修訂的《預算法》對預算公開規定了比較明確的原則,這就是新增的第十四條的內容:“經本級人民代表大會或者本級人民代表大會常務委員會批準的預算、預算調整、決算、預算執行情況的報告及報表,應當在批準后二十日內由本級政府財政部門向社會公開,并對本級政府財政轉移支付安排、執行的情況以及舉借債務的情況等重要事項作出說明”,并提出了部門預算、下放采購等信息公開的要求。這是我國公共財政制度建設的重大進展。但應當看到,如何制定一套完整的可以操作的公共財政信息公開的法律法規并嚴格實施,還有很多工作需要抓緊推進。雖然《中華人民共和國政府信息公開條例》規定了預算信息是政府信息公開的重要內容,其中第十條明確規定了,縣級以上各級政府及其部門應當主動公開財政預算、決算報告,但實際執行情況并不樂觀,不少省、市、自治區及以下多數地方政府并沒有積極跟進,在公開的預算數據中,相關信息還比較粗糙、簡單,無法滿足公眾對預算透明的期望和要求。

其次,預算信息公開缺乏規范性,質量不高。一是盡管目前我國的預算信息、預算公開的改革在不斷深化,公開的內容在不斷擴大,但財政預算信息對外公開的方式、范圍、具體內容、形式和步驟還不明確、統一,存在信息公開不全面、不完整、不及時的問題。二是目前編制的公共預算缺乏足夠的精細性和可靠性,這可能是一些地區人大或政府在想推進預算信息公開時,考慮到公布后影響政府形象等而往往“力不從心”所導致的。三是一些地方、部門的預算信息中仍存在較為嚴重的捏造、夸大數字或隱瞞不報的情況,從而降低了預算的可靠性和公信力。[19]

(二)審計與問責相互分離,異體問責乏力

首先,從預算審計監督的視角來看。公共預算審計的本質功能是經濟監督,揭露公共預算資金的違紀使用并不是主要目的,政府主管部門希望通過公共預算審計來促進公共預算資金的規范使用。而審計解決問題和遏制財經違法違紀問題功能的發揮,離不開審計發現問題之后的責任追究。但是由于目前我國問責制設計上存在一定的制度缺陷,預算審計和行政問責實際上是相互分離的,這使得我國的公共預算審計并不能很好地發揮相應的經濟監督職能。

其次,從公共預算治理問責的主體來看,目前我國公共預算問責的形式主要以“同體問責”為主,問責的主體是上級行政機關,主要目的是上級政府部門通過審計機構對各部門預算資金的使用狀況進行跟蹤審計,起到監督的作用。而相對應的“異體問責”監督則較為乏力,立法機關、社會團體、新聞媒體和公民等來自行政系統之外的主體對政府部門預算資金使用的過程和結果的監督也相對乏力。

(三)公眾參與層級低,參與效果不明顯

公共預算治理中社會公眾的參與對于促進公共財政資金的規范、合理和有效使用具有重要作用。然而,就目前我國公共預算的制定、執行、公開和監督過程中公眾參與的情況來看,還存在以下幾個方面的問題:

一方面,從參與式預算的實行情況來看,目前我國各地的參與式預算尚處于萌芽階段。整體上,仍處于部分基層地方政府(包括鄉鎮、區、市級)試點階段,層級較低,覆蓋范圍很小且不完善,省級層面預算過程中公眾參與很少。同時,目前我國基層地方政府所進行的參與式預算還缺乏基本的制度保障,影響我國參與式預算進一步推進。

另一方面,公眾的預算參與渠道主要是通過選舉人大代表,由人大代表代表人民參與預算的審查和監督。但是由于目前我國的預算編制還不夠詳細、具體,非專業人員難以看懂,再加上我國的人民代表大會及其常委會的預算工作機構人員太少,具有必要的財政、財務專業知識的干部,尤其是領導干部嚴重不足,對預算進行實質性審查往往會大打折扣,審查水平和質量難以得到保證。這樣,負責預算編制工作的政府行政部門,尤其是財政部門,實際上就在很大程度上決定了預算的規模和結構,而代表廣大人民群眾參政的人大代表的預算參與程度十分有限。

(四)政府預算回應的主動性不夠,回應意愿不強

當前我國政府對預算制定和實施情況的回應仍以被動性回應為主。[20]一些政府部門尤其是地方政府面對社會公眾對公眾預算的疑問、建議等,回應意愿不強烈,有些甚至無視公眾關切,不回應、不發聲的現象時有發生。對民眾合理的預算關切,不能及時、有效地進行回應,難以解答公眾疑惑,從而降低了政府的公信力。

政府部門對預算回應的主動性不夠、意愿不強烈,一方面與部分政府部門領導對回應公眾預算關切的認識不足有關,另一方面也與當前的回應機制不完善有關。此外,由于公共預算具有一定的專業性,隨著公眾參與公共預算的意愿日益強烈,社會公眾預算關切不斷強化,在進行預算回應時如何做到全面深入,同時又使得不具備專業背景知識的普通社會公眾聽得懂、信得過,即進行與公眾預期相匹配的有效回應,也是當前政府預算回應需要解決的一個重要問題。

四、強化公共預算治理改革的政策建議

(一)不斷完善公共預算治理改革的法律體系

黨的十八大以來,特別是十八屆三中全會提出深化財稅體制改革,建立現代財政制度以來,我國公共預算治理改革的步伐明顯加快,最重要的標志就是2014年8月底通過了《預算法》的修訂工作。新《預算法》在完善政府預算、健全透明預算制度、堅持厲行節約、硬化預算支出約束等方面對公共預算管理做出了明確的規定。當前需要抓緊做的工作是,國務院需要按照新預算法確定的原則及授權,抓緊修訂預算法實施條例和相關的規章制度。地方政府層面也需要制定有關預算審查監督的決定或者地方性法規。這將會為我國預算治理改革中的透明、審計問責、公眾參與、回應營造較好的法制環境。

(二)加快推進公共預算透明的制度化建設

改進預算治理要有程序,沒有程序就沒有真正的制度。加強預算透明制度化建設,就要明確預算公開的時間、預算公開的內容以及預算審議程序等。

首先,預算的公開必須及時,政府,特別是地方政府,在向人民代表大會提交的供審議的預算草案之前,應該留出比較充足的時間接受社會公眾的質詢和建議。同時,人民代表大會在收到行政機關提交的供審議的預算草案后,應該采取適當方式及時向社會公布并聽取意見和建議。

其次,預算的公開必須完整,一般應涵蓋所有的預算活動,包括年度預算和預算的執行情況、相關年度預算的比較信息、未來年度的預測情況等。只要是沒有涉及國家安全和社會穩定的事項,預算案都應當向社會公布全部內容,而不宜選擇性地公布。此外,預算編制要簡明易懂。就是說,唯有大眾看得懂的預算,才是能夠監督的預算,能夠監督的預算才是“陽光預算”。

最后,明確各級人民代表大會的預算審議范圍和內容,嚴格規定預算監督工作的程序和方法,明確預算監督主體的法律地位、權力及其應當承擔的法律責任,保證預算監督的權威性。黨的十八屆三中全會《決定》明確指出:“加強人大預算決算審查監督、國有資產監督職能”,新修訂的《預算法》就全國人民代表大會和地方各級人民代表大會需對預算草案及其報告、預算執行情況的報告進行重點審查的內容已經做了明確的規定。毫無疑問,這些政策措施將會極大地加強我國預算透明的制度化建設。

(三)逐步構建公共預算治理的多元問責體系

多元問責體系是指以國家各級審計機關為中心,以人大、上級政府、司法等多個部門的“同體問責”體系為主,以社會組織、媒體和公民的“異體問責”為輔的綜合體系。這樣,不僅有內部監督,而且還會產生強大的外部壓力,促使政府部門規范使用公共預算資金。

首先,應充分發揮人民代表大會的預算問責職能。我國《憲法》第62條明確規定,全國人民代表大會行使“審查和批準國家的預算和預算執行情況的報告”的職權。各級人大代表必須充分行使人大在預算制定、執行上的審查權、建議權、詢問權,為公共預算資金的使用把好關,使每一筆公共預算資金的使用都能夠充分發揮其應有的效力。

其次,進一步加強預算執行的審計監督,及時發現和揭露相關部門的預算資金違紀使用情況;同時,上級政府和司法機關對于政府部門違紀使用公共預算資金的行為應依法采取強有力的懲罰性措施,而不是簡單地停留在一般性整改上。通過預算審計部門與上級政府部門、司法機關的有機銜接,加大預算資金使用違紀的查處力度,使違紀主體受到的處罰與所犯錯誤的嚴重程度相對等,顯著地提高其違法違紀成本。

最后,要通過網絡和新聞媒體向社會按年度公布預算和預算執行情況,并使之簡化、清晰,便于監督,使公眾和納稅人能夠清楚地知道我們的錢用到了什么地方,產生了哪些效應,哪些該花、哪些不該花、哪些花的有問題,形成強大的社會壓力,進而提升公共財政資金的使用效率。

(四)進一步拓寬公眾預算參與的渠道與方式

新修訂的《預算法》明確規定,縣級和鄉鎮的“人民代表大會舉行會議審查預算草案前,應當采用多種形式,組織本級人民代表大會代表,聽取選民和社會各界的意見”,這充分體現了近十幾年我國公眾參與預算的實踐和預算治理改革的探索成果。我們認為,還需要進一步拓寬公眾參與預算的渠道與方式。

首先,積極向公眾普及預算知識,提升公眾的參與意愿。現代經濟社會的預算編制涉及諸多技術性問題,具有很強的專業性,如果缺乏相應的財經專業知識,會極大地影響公眾的預算參與程度,因此,政府部門應該積極組織專家對專業性較強的預算文本進行通俗化解讀,把預算術語轉化成淺顯的表述,讓老百姓能夠讀懂政府的預算,以提升公眾的預算參與能力和參與意愿。

其次,在預算編制的過程中要逐步搭建起政府與公眾、企業和社會組織參與的平臺。現階段應大力推行預算信息的公開、透明,而且要細化預算項目,使公眾能夠清楚地了解我國公共預算的制定、執行以及預算決算,為公眾、企業、社會組織、社區委員會、立法機關等多元主體的預算參與行為提供充足的、詳盡的預決算信息。同時,要加快整合預算參與過程中的政府與公眾、企業和社會組織的利益,探索有效的途徑和方法,提供更多的機會和渠道,吸納更多的公眾參與到預算治理改革過程中來,充分表達意見和建議,反映人民的利益訴求,構建互動良好的公共預算協同治理框架,引導公民、企業和社會組織等參與預算的制定、執行和監督,使我國公共預算的制定和執行具有更加堅實廣泛的民意基礎。

(五)健全及時有效的公共預算回應機制

加強對公眾預算關切的主動回應,是我國公共預算不斷公開透明、預算問責體系不斷完善、公眾參與機制不斷健全背景下的必然要求,是完善公共預算決策、加強監督的重要途徑。

一是在官方媒體、新聞發言人、記者招待會等傳統預算回應渠道的基礎上,積極探索微博、微信等新興網絡預算回應新媒介的運用。相對于傳統的預算回應渠道,微博、微信等新興網絡平臺具有信息傳播快速廣泛、互動性強等特點,通過新興網絡媒介了解公眾預算關切,可為預算主體及時回應提供輿情信息;通過新興網絡媒介發布預算回應,加強與公眾互動,也可提高預算回應的及時性。

二是加強領導干部問責,將預算回應納入相關部門績效考核體系,增強預算回應的主動性。要明確相關部門負責人的預算回應責任,促進預算被動回應向主動回應轉變,對于那些社會公眾合理關切“不發聲”、“不回應”的,要追究相關責任人的責任,切實保障公眾對公共預算的知情權、參與權和監督權。

三是建立預算回應解讀和宣傳機制,提高預算回應的有效性。針對性、科學性、權威性和有效性的專家政策解讀是建立有效預算回應機制的重要內容。此外,編制公共預算知識簡明讀本,定期組織公共預算知識普及活動,增強公眾對公共預算專業知識的學習和了解,有利于提高公眾對預算回應的理解和監督能力。

參考文獻

[1] Daniel Kaufmann,Aart Kraay,and Massimo Mastruzzi.The Worldwide Governance Indicators,2013,http://www.govindicators.org.

[2] The Commission on Global Governance.Our Global Neighborhood:Report of the Commission on Global Governance.Oxford:Oxford University Press,1995.

[3][7][14][18] United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.What is Good Governance,2010,http://www.unescap.org/pdd/prs/Project Activities/Ongoing/gg/governance.asp.

[4] 俞可平:《治理與善治》,北京,社會科學文獻出版社,2000。

[5] 藍志勇、魏明:《現代國家治理體系:頂層設計、實踐經驗與復雜性》,載《公共管理學報》,2014(1)。

[6] 俞可平:《推進國家治理體系和治理能力現代化》,載《前線》,2014(1)。

[8] 王雍君:《部門預算公開:評述與展望》,載《中國財政》,2012(12)。

[9] 王洛忠、李姍、李帆:《中國政府預算公開的現狀、問題與對策》,載《財政監督》,2011(12)。

[10][19] 許光建:《提升預算透明度的挑戰與出路》,載《人民論壇》,2010(5)。

[11] 馬海濤、王淑杰:《政府預算透明度指標體系研究——國際標準和中國特色》,載《財經科學》,2012(4)。

[12] 林敏、余麗生:《參與式預算影響地方公共支出結構的實證研究》,載《財貿經濟》,2011(8)。

[13] 萬平:《試論公民參與預算及政府治理變革》,載《經濟研究參考》,2013(14)。

[15] 馬駿:《實現政治問責的三條道路》,載《中國社會科學》,2012(5)。

[16] 中華人民共和國審計署:《關于2012年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況》,http://www.audit.gov.cn/n1992130/n1992150/3438961.html。

[17] 中央紀委監察部:《監察部2013年度信息公開工作報告》,http://www.ccdi.gov.cn/xxgk/xxgknb/201307/ t20130720_6836.html。

[20] 陳國權:《論責任政府的回應性》,載《浙江社會科學》,2008(11)。

China's Governance Reform of Public Budgeting:Transparency,Accountability,Public Participation,Response

XV Guang-jian1,WEI Yi-fang2,LI Tian-jian3,LIAO Fu-xiu4

(1.School of Public Administration and Policy,Renmin University of China,Beijing 100872; 2.Research Institute for Social Development,National Development and Reform Commission,Beijing 100031; 3.School of Economics,Northwest Normal University,Lanzhou,Gansu 730070; 4.Beijing E-Hualu Info Technology Co.,LTD,Beijing 100043)

A good public budgeting governance requires not only transparency and accountability,but also extensive and deep public participation,as well as initiative,timely and comprehensive response to the public concern.China's public budgeting system has achieved significant progresses with the deepening of the public budgeting reform.Compared with the requirement of“building modern fiscal system”,there still exist a great number of problems.Policy recommendations to promote the reform of public budgeting governance are made,such as to strengthen legal guarantee,promote institutionalization,build multi-accountability,broaden public participation channels and improve response mechanism.

governance reform;public budgeting;transparency;accountability;public participation;response

許光建:中國人民大學公共管理學院教授,博士生導師;魏義方:管理學博士,國家發展和改革委員會社會發展研究所(北京100031);李天建:管理學博士,西北師范大學經濟學院講師(甘肅蘭州730070);廖芙秀:管理學博士,北京易華錄信息技術股份有限公司首席經濟學家(北京100043)

(責任編輯 武京閩)

國家社會科學基金重點項目“現階段通貨膨脹與預期管理問題研究”(12AGL004);國家“985工程優勢學科創新平臺項目”專項經費資助;教育部博士研究生學術新人獎資助