能源教具的開發

趙 瑋,鞠知達

(天津市第三中學 天津 300499)

人民教育出版社于2006年出版的《義務教育課程標準教課程·物理》9年級教材中,“能”部分知識以“無處不在的能量”為主題開展學習,在第 17章“能源與可持續發展”中,主要圍繞能源的種類劃分依據、不同種類能源的功用以及能源與可持續發展等一些知識展開。但是,這部分內容中,教材中并無探究或演示實驗,僅有一個“想想做做”欄目中提供一種自制太陽能集熱器的方法。為了拓展教材中實驗部分內容,加深學生對能源的認識,鍛煉學生的動手操作技能,培養其科學探究的能力,筆者設計了一套組合能源轉化裝置。

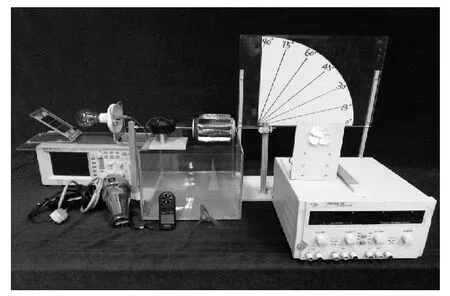

該套裝置中大部分材料取材于生活,通過簡單的制作便可實現太陽能、風能、水能、電能之間的相互轉化。儀器的主要制作材料有:強磁體、漆包線、木條和木板、易拉罐、齒輪、太陽能板、風速儀等,全套儀器照片如圖1所示。

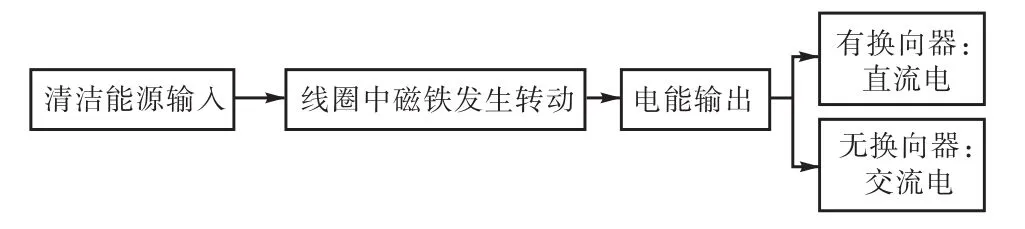

本套儀器最大的特點就是可以實現不同能源之間的相互轉化,并且可以由學生自主探究,通過實驗儀器間的組合,達到預期的實驗目的。儀器工作抽象圖如圖 2所示。利用本套儀器可以在課堂教學中完成如下的實驗探究:

圖1 全套儀器照片Fig.1 Picture of the whole device

圖2 儀器工作抽象原理圖Fig.2 Schematic diagram of a working principle of the device

2.1 風能轉化為電能

利用風能轉化為電能是當前清潔能源制備原理中與中學教學最貼近的內容之一,也是學生日常生活中最為常見的。影響風能-電能轉化率的主要因素為螺旋槳葉片個數、風向和風力大小等。因此,教師可設計 3個不同的實驗,按照實驗操作由簡到繁,探究內容由少到多編排,讓學生進行分組探究實驗,在親自動手體驗清潔能源獲得的過程中,運用已學知識分析風能轉化為電能的原理,通過對數據的分析驗證實踐猜想,得出實驗結論,并在實驗結束后理解控制變量法,培養學生正確的科學研究方法。

實驗一:探究螺旋槳葉片個數對風能-電能轉化率的影響。教師可利用圖片、視頻等方式,引導學生為什么絕大多數的風力發電儀的螺旋槳都是 3個葉片而不是更多或更少?引發學生思考。讓學生使用所提供的3種不同的螺旋槳進行自主設計實驗,探究螺旋槳葉片數量對風能-電能轉化的影響。圖 3為探究螺旋槳葉片個數對風能-電能轉化率的影響裝置圖。在實驗過程中,教師應提示學生每次實驗過程中應使風力大小和風向一致。

圖3 實驗一裝置圖Fig.3 Set-up diagram of Experiment 1

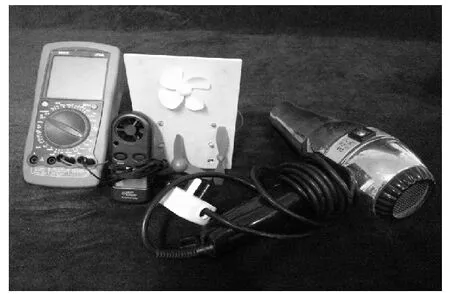

實驗二:探究風力大小和風向對風能-電能轉化率的影響。該實驗的主要目的為探究在風速一定的情況下,測量吹風機風筒處于不同傾角時,角度與電能轉化率的關系,以及在風向一定的情況下,風力大小對實驗結果的影響。圖 4為探究風力大小和風向對風能—電能轉化率的影響裝置圖。

圖4 實驗二裝置圖Fig.4 Set-up diagram of Experiment 2

2.2 太陽能轉化為電能

隨著科學技術的不斷進步與發展,太陽能被廣泛應用到日常生活中,例如太陽能電池、太陽能汽車等。雖然學生可能會比較了解這些前沿科技,但他們往往會忽略為什么生活中的太陽能板在放置時都會有一個傾角?為什么這種清潔能源不能在家庭電路中使用?因此,教師在進行教學設計時,可緊扣這兩點進行教學設計。

實驗三:探究太陽能板傾角與燈泡位置對太陽能-電能轉化率的影響。假設太陽光的強度不變,用燈泡模擬太陽。當太陽能板的傾角固定時,通過調節燈泡角度模擬太陽的東升西落,可以探究一天之中不同時間太陽能轉化為電能的轉化率。另外,使燈泡位置保持不變,改變太陽能板傾角,可以探究太陽能板傾角與轉化率之間的關系。實驗裝置如圖5所示。

圖5 實驗三裝置圖Fig.5 Set-up diagram of Experiment 3

本實驗的設計思想為:一方面,通過實驗設計加深學生對控制變量方法的理解;另一方面,實驗中利用燈泡模擬太陽,根據地球自轉和公轉的規律,將地理學科和物理學科相結合,體現出學科間知識的交叉性,培養學生綜合應用的能力。

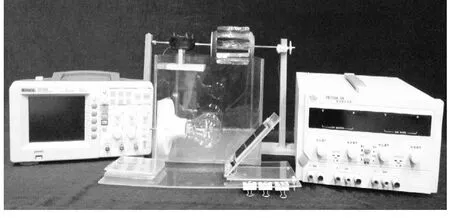

實驗四:如何讓太陽能板輸出交流電。本實驗中使用的方法是去掉電機中的換向器。當光強一定時,太陽能板產生的直流電帶動小電機轉動,電機轉動的同時使磁鐵轉動,從而在線圈中感應出交變電流。實驗裝置如圖6所示。

圖6 實驗裝置Fig.6 Experimental facilities

教學過程是一種雙向活動,提問式教學不僅能激發學生的學習興趣,更為重要的是在教師的引導下,學生能更積極的思考,根據提問內容尋找解決問題的方法,最終達到學以致用的教學目的。學生對直流電機的改造過程本質是創新,但創新的靈感源自牢固的基礎知識。在實驗的過程中,不僅能強化基礎知識,還可以培養學生的創新意識和創新精神。