從菜場到廟堂:“議案大王”張仲禮

王泠一

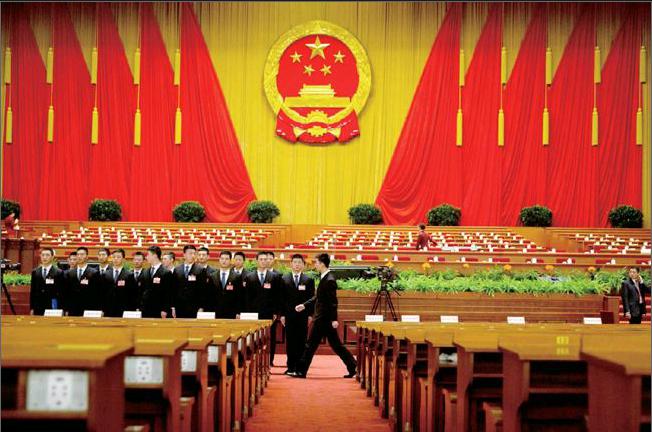

5年前的4月,上海解放60周年前夕的上海展覽中心人潮涌動。每天兩萬人次的各年齡段觀眾,都在興致勃勃地觀賞一個主題為“60年、60人”的功勛展覽。那時正逢張仲禮先生90高壽,當選為“60人”之一的他被正式譽為“議案大王”。之所以被譽為“議案大王”,是因為在長達20年的第六至九屆全國人大會議期間(1983~2002),張仲禮先生領銜提交了61個議案、其中有8個是年度“一號議案”。這些議案是上海代表團的驕傲,倍受公眾、媒體和決策層的高度關注。

5年前的參觀現場,興致勃勃的張仲禮遇到了他的老朋友、上海交通大學的楊槱院士。船舶設計師楊槱院士也當選為“60人”之一,其功勛頭銜自然是“造船大王”。楊槱當年也是全國人大代表,和張仲禮還是一個小組,積極附議過后者領銜的“一號議案”。一番寒暄之后,“造船大王”問在現場陪同“議案大王”的筆者:那些議案是見證社會進步的文獻財富,能否適時公開出版?

后來我發現這是一項艱苦的工作,基本無法依賴電腦和網絡。經過多年醞釀的《張仲禮文獻集》于2014年3月全國“兩會”期間出版了;除61個議案首次全部正式公開外,該書還收錄了張仲禮的學術成果。4月22日,上海社會科學院為這部有當代歷史性價值的智庫文集召開了首發式座談會。和張仲禮因公交往頗深的上海市人大老領導龔學平、部分全國人大代表,以及市委宣傳部副部長李琪教授、市社聯黨組書記沈國明研究員、市政府參事左學金教授等多位著名學者,紛紛到會表示祝賀;全國人大代表、上海社會科學院院長王戰作了《中國夢的智庫表達》的主旨報告。

身世:從圣約翰到社科院

生于1920年的張仲禮祖籍江蘇無錫,求學于上海的圣約翰大學。西式教育賦予張仲禮最初的國際交往能力;畢業之后,他在上海一直有薪水不錯的差事。抗戰勝利后,目睹國民黨當局的腐敗、戰亂和難民,張仲禮選擇了留洋,并于1953年獲得華盛頓大學的經濟學博士學位和該校終身教職。

《張仲禮文獻集》顯示:上個世紀50年代,是美國社會科學發展的第一個黃金時代;除了官方的學術撥款外,制造業鼎盛時期的各大財團紛紛設立基金會用以學術資助。本來張仲禮夫婦在美國的生活很安定,也有了兩個男孩;不僅有房有車(產權房和當時最新款的福特),而且已經獲得了洛克菲勒財團的大額學術資助。但那個時代,幾乎一無所有、百廢待興的新中國卻對海外游子更有吸引力。1958年,張仲禮攜全家回到了闊別了十多年的祖國。圣約翰大學作為“帝國主義文化侵略工具”已被取締,原校址上新落成的學術單位就是誕生于1958年的上海社會科學院。從此,張仲禮先生就一直是屬于這個單位的員工。

和很多歸國的高級知識分子一樣,張仲禮在“文革”中受到沖擊;但之后卻從不公開提及那些不愉快的往事。改革開放后不久,他成為上海社會科學院的院長。1983年,首次赴京出席全國“兩會”的張仲禮已經63歲了。但他卻一度認為“全國人大代表”的稱呼是一種榮譽,直到1987年才領銜提交了第一個議案。

民生:從職稱到菜場的深入調研

張仲禮提交議案61份,其中8份被確定為當年的“一號議案”。張仲禮曾對學生、法學學者沈國明說,61個議案——“實現了我年輕時報效國家的理想。”

而對于參政議政,張老也有一個學習的過程;他第一次提交議案是在1987年。那會兒,知識分子隊伍人才老化的狀況十分嚴重,教授形象總是和白發蒼蒼或拄著拐杖聯系在一起的。這背后是職稱評定周期不確定,一年一次還是兩年一次,這在當時具有隨意性。知識分子評職稱比分房子還難!在六屆全國人大五次會議上,張仲禮提交了《關于科學技術專業職務聘任經常化制度化的建議》,后被列為“一號議案”。此后僅隔幾個月,有關部門就作出落實決定,以后專業職稱評定每年都進行一次。這讓張仲禮真正意識到——“當人大代表更是一種職責”。

人大代表要聯系群眾,張仲禮常去菜場調研。他曾對筆者回憶,當代表之前就買菜。“民生、發展的問題我關心了多少年,買菜就買了多少年。幾十年的習慣了。”張仲禮說,自己絕非只去家門口的鎮寧路菜場。“別的菜場,也去。”當被問及“菜場生涯”印象最深之事,張仲禮說:“有些菜市場,初看,東西很好,什么都有。等檢查、視察的人走了,就不對了,馬上變,賣的東西都換了。這種情況,80年代、90年代都有。你得回過頭去,私下里再看一眼,到底怎么樣。”

調研出話語權:于是,1996年通過的《老年人權益保障法》,與1988年的“一號議案”有關;1996年通過的《環境保護法》,與他1989年《保護環境立法和監督工作的建議》有關;1993年通過的《消費者權益保護法》,1998年通過的《證券法》,與他1991年的兩件議案有關;2003年通過的《債權債務法》,與其1992年的議案有關;1995年通過的《票據法》、2002年通過的《遺產稅法》,與其1993年的議案有關;1994年通過的《仲裁法》,與其1994年的議案有關……

反腐:從“一號議案”到“八項規定”

張仲禮和《新民周刊》有著很深的緣分,他第一次接觸并向筆者贊賞這本內容蓬勃的新興刊物時已經79歲了。那是1999年3月的全國“兩會”上,老人領銜并和上海代表團的其他30位代表一起簽名提交了當年的一號議案——《建議制定“反腐敗法”》。這份議案的依據,主要來源于當年最高檢察院的工作報告。

該議案因話題敏感、重大,案名轟動一時而被迅速傳播,但全文被整體發表的載體也就是剛剛初出茅廬的《新民周刊》。那期周刊是1999年3月22日出版的,除了張仲禮的“一號議案”全文,還配發了社會學家鄧偉志《治國先治官》和學者曹建明(現最高人民檢察院檢察長)《腐敗必須付出更高代價》的呼應文章。

因此,后來只要是《新民周刊》記者來訪,老人總是排出時間、熱情接待,耐心地對重孫輩的記者進行具體解答。而筆者作為學術助理,在編《張仲禮文獻集》以“搶救一些活的文獻”的實施過程中,老人也屢屢提醒別忘了《新民周刊》。

而《建議制定“反腐敗法”》,是老人最有名的一號議案;直到去年的全國“兩會”上,還被全國人大代表、全國政協委員和主流媒體廣泛提起。今年他95歲生日,去看望他的弟子們中很多知名學者也已經退休了;議論到“15年了,該法怎么還未出臺”。但老人卻很淡然:“八項規定很好啊。法治進程還是在往前的。從建議到正式立法所需時間有長有短,但議案都得到了關注。”言及“反腐倡廉”,有30多年黨齡的張仲禮說:“習近平總書記對這方面還是很重視的。”“您是否最贊賞習總書記提出的把權力關進籠子里?”筆者詢問。“一點不錯!”張仲禮笑了!那天傍晚,老人的身后是一片晚霞。

(作者系上海國際經濟交流中心研究員)endprint