領導風格、情緒勞動與組織公民行為的關系研究——基于服務型企業的調查數據

劉 朝,張 歡,王賽君,馬超群

(湖南大學工商管理學院,湖南 長沙 410082)

一、引言

人力資本是服務型企業發展的關鍵。許多優秀人才離開服務型企業不是因為薪酬福利待遇不高,主要原因是不認可管理者的領導風格,內心產生負面情緒,失去對管理者和組織的信任。因此,對于服務型企業管理者而言,了解員工情緒和心理,特別是他們直接下屬的情緒狀態,并采用合適的領導風格具有重要的意義。服務型企業的管理者應該如何通過領導風格和領導行為對員工態度和行為產生積極影響,使員工自覺地表現出有利于企業的工作態度和行為,成為學術界和組織管理者共同關注的熱點問題。隨著服務行業競爭加劇,服務企業為了獲得持續健康發展,對員工的工作態度、行為和服務質量的要求越來越高,從而對管理者和員工的情緒管理能力提出新的挑戰。對領導風格、情緒勞動和組織公民行為相互關系的研究,有助于管理者采用合適的領導風格和情緒管理措施來實現對員工情緒勞動的有效引導和管理、激發和促進員工組織公民行為,促進企業和員工共同發展。目前,國內外學者在理論和實踐上對領導風格和組織公民行為的相互關系進行較為廣泛的研究,尤其是變革型領導行為對組織公民行為的影響;但是缺乏情緒勞動框架下領導風格對組織公民行為影響的研究,基于社會交換理論和情緒理論,將情緒勞動作為調節變量,探討領導風格如何影響員工組織公民行為的學術論文更少見。基于此,本文通過對湖南省42家服務型企業的500名員工進行實地抽樣問卷調查,研究領導風格和員工情緒勞動對員工組織公民行為的影響,期望從理論上對情緒勞動研究做出新的補充,并對企業領導者選擇合適的領導風格、管理員工情緒勞動、激發員工組織公民行為具有指導意義。

二、相關文獻評述

(一)領導風格

放任型領導(Laissez-Faire Leadership Style)、交易型領導(Transactional Leadership Styles)和變革型領導(Transformational Leadership Styles)組成的全范圍領導理論全面體現了領導者從消極工作到積極工作,從不作為的工作結果到有效的工作結果的不同狀態[1]。Lewin(1939)明確指出放任型領導風格是一種領導指揮性行為和支持性行為均偏低,對任務責任和下屬消極默許的非有效領導風格[2]。Burns(1978)對交易型領導風格和變革型領導風格做了明確界定,他指出交易型領導風格是領導者以交換的方式激勵下屬達成目標的領導風格,變革型領導風格則是領導者通過自身內在價值觀、特質或行為激勵下屬,并使下屬全心全意地投入工作的一種領導風格[3]。現有研究對變革型領導探討較多,而對交易型領導和放任型領導探討較少,且研究結果存在較大差異。領導風格影響因素的研究主要集中在“大五人格模型”,如Judge(2000)等研究發現外傾性、隨和性和經驗開放性可以正向預測變革型領導風格[4];領導風格影響結果的研究主要集中在領導風格與領導有效性相互關系上,主要內容包括領導風格對個體工作態度[5-6]、工作行為[7-9]、工作結果[10-11]和組織績效[12-14]的影響。本文主要關注不同領導風格對員工情緒勞動和組織公民行為影響的差異。

(二)情緒勞動

近年來組織中的情緒管理問題越來越受到學者和管理者的關注。Hochschild(1979)第一次提出情緒勞動(Emotional Labor)的概念[15],他將情緒勞動定義為“個人為了在公眾面前表現出可以看到的臉部表情或身體動作,致力于心理的調節和控制”[16]。后來學者對情緒勞動概念的界定主要體現在兩個方面:(1)情緒勞動是一個動態加工的心理過程,如Morris和Feldman(1996)指出情緒勞動是在與人交往的過程中,個體為了達到組織期望的情緒表現,努力進行心理的調節和控制的過程[17];(2)情緒勞動是可以直接察覺到的行為,如情緒勞動是可以被察覺到的臉部和肢體行為[18]。基于內涵界定的差異,學者對情緒勞動維度進行不同的劃分,其中淺層行為和深層行為兩維度,淺層行為、深層行為、真實的情緒表達三維度[19],自主調節、淺層行為、深層行為、失調行為四維度受到了廣泛認同。本文采用淺層行為和深層行為兩維度模型,其中淺層行為是指個體努力調整外在情緒表現使之符合組織規則,但內在情緒沒有發生改變;深層行為則指個體努力調整內在情緒感受,使外在表現符合規則[20]。在服務中,淺層行為意味著員工面對客戶的時候,雖然內在情緒不好,但是他們通過假裝熱情、友善來為客戶服務,事實上內心情緒沒有改善;而深層行為意味著員工通過情緒管理等手段改善內在情緒,讓外在表現和內在感受一致,表現出對客戶的熱情和友好,從而使客戶滿意。

學者對情緒勞動影響因素的研究集中在人口統計學變量[21]、人格特質[22]、情緒智力[23-24]、情緒表現規則[25]和工作規范化5個方面,對情緒勞動影響結果的研究則集中在工作倦怠[26-27]、工作滿意度和工作績效3個方面。本文主要關注情緒勞動如何受到領導風格的影響以及情緒勞動如何影響組織公民行為。

(三)組織公民行為

企業生存環境的急劇變化,使得員工主動性成為必要條件,組織公民行為成為關注的熱點。Organ(1988)正式提出組織公民行為(Organizational Citizenship Behavior)的概念,他認為雖然組織公民行為與正式的獎勵制度沒有直接或外顯的聯系,但它是一種能從整體上有效提高組織效能的個體行為[28]。學者們對組織公民行為的界定各不相同,但核心思想可以概括為以下內容:(1)組織公民行為是一種工作角色之外的行為;(2)組織公民行為完全是員工的自發行為;(3)組織公民行為不易察覺,而且容易被忽視;(4)沒有正式對應的激勵制度對組織公民行為進行獎勵;(5)組織公民行為有助于提高組織績效。學者基于不同的內涵界定,對組織公民行為維度進行了劃分,其中受到廣泛認同的是Organ提出的利他、事先知會、責任意識、運動員精神和公民道德五維度[28];樊景立也提出認同組織、協助同事、不生事爭利、保護公司資源和敬業精神五維度[29];Williams和Anderson提出的利于人際的組織公民行為和利于組織的組織公民行為兩維度在實證研究中受到廣泛應用[30]。本研究采用Williams等提出的兩維度模型,將其簡化為人際公民行為和組織公民行為(狹義)。

組織公民行為的影響因素是多種多樣的,既有來自個體層面的因素,如個性特征[31];來自組織層面的因素,如群體凝聚性;也有來自領導層面的因素,如領導風格;還有來自交互層面的因素,如領導成員交換關系[7]。本文主要關注領導風格與情緒勞動對員工組織公民行為的影響。

三、理論模型與假設

(一)領導風格和情緒勞動

合適的領導風格有利于領導者開展有效的員工情緒勞動管理[32]。放任型領導風格、交易型領導風格和變革型領導風格對情緒勞動帶來不同的影響。

放任型領導風格下,領導者逃避責任,在需要的時候缺席,不能做出科學的個體或群體決策,難以產生高績效,也無法使員工在組織中處于積極情緒狀態(如高的工作滿意)。這將導致員工不愿意改變自己內心狀態來使自身的情緒表現和行為符合組織情緒勞動表現規則的要求,Kennedy和Anderson(2005)的研究表明放任型領導風格能在最大程度上制造沮喪,使員工無心做出努力,改變現狀[33]。

交易型領導風格意味著領導者通過權變獎勵、例外管理的方式來指導和激勵員工工作。在交易型領導風格下,領導者和員工注重經濟和價值的交換,員工重視的公平感來自于自己付出的努力和得到回報的對等狀況。只要有助于員工完成目標和績效,他們都愿意付出努力。在這種情況下,他們當然也會愿意主動調整內心狀態,表現出合宜的情緒和行為,而不僅僅是偽裝。

目前,有實證研究表明變革型領導和情緒勞動存在直接的關聯。Bass(1985)認為變革型領導致力于滿足下屬員工的需求,使下屬能顯現超越預期的能力和水平,從而加強下屬對他們直接領導者的認同感,為了更好地完成目標和維護組織利益,下屬會愿意遵循組織制定的規則[34]。此外,在智力激發和人文關懷下,員工對自己的能力更有信心,這會刺激員工表現出更有效的情緒勞動。實際上,在組織中員工與上司、同事一起工作,來自上司和同事的影響會對情緒勞動產生獨特的作用,變革型領導強調通過賦予下屬更大的工作挑戰來拓展下屬的個人責任,因而被認為與淺層行為負相關,與深層行為正相關。據此,本文提出以下假設:

假設1a:放任型領導風格和淺層行為正相關;假設1b:放任型領導風格和深層行為負相關。

假設2a:交易型領導風格和淺層行為負相關;假設2b:交易型領導風格和深層行為正相關。

假設3a:變革型領導風格和淺層行為負相關;假設3b:變革型領導風格和深層行為正相關。

(二)情緒勞動和組織公民行為

心理學研究表明,積極的情緒表現和行為會鼓勵員工表現出更多的互助行為和合作意向,減少攻擊性行為。學者對個體和群體兩個層面研究發現群體消極情緒氛圍和親社會行為相關,領導的積極情緒能夠預測員工工作行為。情緒勞動與員工工作態度、行為密切相關,如情緒勞動和員工工作滿意度[35]、組織承諾[36]、離職意向[27]都存在顯著相關性。Bowler等(2007)的研究指出員工因為淺層行為產生情緒耗竭時,他們可能會將組織公民行為作為一種獲得社會支持的方式[37]。但事實上,處在高情緒勞動要求崗位的員工進行淺層行為需要耗費相當多的資源和精力,這會讓他們感到疲憊和情緒耗竭,從而降低進行組織公民行為的意愿。有研究指出傾向于深層行為的員工對組織有更積極的意向,他們更樂意參與組織活動,為組織貢獻力量。Salami(2007)對公務員的研究表明淺層行為和組織公民行為負相關、深層行為和組織公民行為正相關[38]。這是因為員工深層行為時會積極感受需要表現的情緒,所以更能在工作中保持好心情,而積極情緒和心理會使員工更愿意表現出組織公民行為[39]。據此,本文提出以下假設:

假設4a:淺層行為和組織公民行為負相關;假設4b:深層行為和組織公民行為正相關。

(三)領導風格和組織公民行為

放任型領導風格被認為是一種無效的領導風格。放任型領導者既不支持也不會試圖引導下屬,從而導致下屬的工作績效得不到保障,無法保持積極情緒,不愿意表現出組織公民行為。

交易型領導者關注目標,有助于員工完成目標和績效。雖然Podsakoff(2000)認為交易型領導風格會使員工減少付出額外的努力,抑制員工幫助行為[7]。但更多的實證研究表明交易型領導風格和組織公民行為是正相關的。Erhart(2004)研究發現交易型領導有助于激發員工的角色外行為[40];Martin等(2007)對33個國家20336名管理者進行調查的結果表明交易型領導風格對組織公民行為有積極影響[41];Connelly等(2010)研究指出交易型領導旨在明確目標和獎勵角色內績效表現,會在一定程度上刺激額外的角色行為,因此員工采取理性行為的同時也會付出額外的努力[42]。這意味著交易型領導風格和組織公民行為正相關。

變革型領導風格和組織公民行為的相互關系得到了最為廣泛的關注。Dionne等(2004)指出變革型領導風格有助于加強員工的組織認同,而共同的身份認同會激發員工的團隊精神,讓他們樂于助人,表現出更多的幫助行為[43]。此外,變革型領導注重對下屬的情緒和動機的喚起,讓下屬意識到所承擔任務的重要意義,從而激勵下屬在工作中付出更多努力,促使下屬將團隊或組織的利益置于個人利益之上,并產生超過期望的工作結果[44]。Gunlu等(2010)對學校管理者領導風格和教師組織公民行為關系的研究表明學校管理者的變革型領導風格和教師組織公民行為正相關[45]。目前,國內學者也開展了變革型領導風格和組織公民行為關系的研究,結論和西方背景下的結論基本一致,如吳志明和武欣(2007)研究指出變革型領導行為通過心理授權對員工的組織公民行為有積極顯著的影響[46]。據此,本文提出以下假設:

假設5a:放任型領導風格和組織公民行為負相關;

假設5b:交易型領導風格和組織公民行為正相關;

假設5c:變革型領導風格和組織公民行為正相關。

(四)情緒勞動的調節效應

社會交換理論和情緒論是解釋組織公民行為的重要理論。員工在組織中的社會交換關系可以劃分為人際的社會交換和員工與組織的社會交換,分別對應著人際公民行為和組織公民行為(狹義)兩個維度。學者提出誘因——貢獻模型(Inducement-Contribution Model)來解釋員工與組織的社會交換關系,組織提供的誘因和員工的貢獻是相互作用的,員工的貢獻要能確保組織能持續提供同等水平的誘因,也就是說當組織提供的誘因大于員工的貢獻時,員工會更滿意[47]。組織中的個體行為是人際互動中的個體彼此進行酬賞的交換,個體努力爭取與別人的交換平衡,也追求交換收益,即獲得回報的價值與付出成本的差異達到最大化。而情緒論的研究者認為,員工在組織中處于積極情緒狀態時(如工作滿意、快樂)會表現出更多的組織公民行為。如Organ等(1988)的研究發現正向情緒與組織公民行為顯著的正相關[28];Isen和Baron(1991)指出相對于負向情緒和中性情緒,處于正向情緒的個體幫助他人的機會更多一些[48];George和Brief(1990)研究同樣發現正向情緒會激發角色外行為,如包括保護公司、提供建設性的建議、發展自我等[49]。綜上,情緒勞動對領導風格和組織公民行為的相互關系會起到調節作用。

根據社會交換理論,處于放任型領導風格下的領導成員關系質量較低,員工不會為領導者提供較多的交換資源,領導者也不會產生回報員工的壓力,因而無法刺激員工表現出積極的工作態度和行為,貢獻組織公民行為。放任型領導風格下,員工工作績效難以得到保障,進行淺層行為將使員工更加難以保持正向情緒狀態、甚至會沮喪情緒,從而更加不愿意表現組織公民行為,加強放任型領導風格和組織公民行為的負向關系。相反,員工進行深層行為將在一定程度上緩解負向情緒、甚至會產生正向情緒(如較高的滿意度),從而在某種程度上增加員工進行組織公民行為的意愿,削弱放任型領導風格和組織公民行為的負向關系。

交易型領導風格對員工情緒狀態和情緒表現有顯著影響,員工會承擔相應的義務,報以積極的工作態度和行為。同時,較高質量的領導成員交換關系有助于喚起員工積極態度和行為。交易型領導風格有助于獲得員工信任、滿意和承諾,激勵員工努力工作。當領導表現出積極情緒,下屬會認為自己正確理解和滿足了任務要求,并且不需要改變現狀。在達不到期望時,領導者的積極情緒會讓下屬感覺領導成員交換關系良好,對員工產生積極影響[50]。Bono等(2007)研究表明領導者情緒會通過情緒感染影響下屬的情緒和行為[21]。類似的,Johnson(2008)研究發現領導者情緒勞動和員工情緒、工作行為密切相關,通過對領導者領導風格的感知,員工會產生不同的情緒表現和行為[51]。交易型領導風格下,員工進行深層行為會加強員工的正向情緒,更大程度上激發員工對領導的信任,表現更多的組織公民行為來回報領導者和組織,加強交易型領導風格和組織公民行為的正向關系。相反,員工進行淺層行為會削弱員工的正向情緒、甚至產生消極沮喪的情緒,雖然交易型領導者試圖通過情緒感染影響員工工作態度和行為,但淺層行為消耗了精力導致員工無法產生積極的工作行為(組織公民行為)。在這種情況下,淺層行為削弱了交易型領導風格和組織公民行為的正向關系。

變革型領導者會盡力為員工提供豐富化的工作、成長晉升機會、支持性的工作環境、充分的工具和資源、領導和人事支持、公平待遇、尊重關心和長期工作保障等一系列組織投入,形成高質量的領導成員關系。相應的,員工會為領導者提供了較多的交換資源,他們會自愿從事職責外的工作、同事間的利他行為(幫助同事、與同事分享信息和友好相處)、合理建議、誠實使用組織財產和資源、適應變革和遵守組織的政策和程序等。從而使領導者產生回報的壓力,運用權力為下屬爭取更多的利益,進一步促使員工報以積極的工作態度和行為,產生組織公民行為。變革型領導者注重員工情緒和動機的喚起,有助于促進積極情緒狀態(如滿意、快樂)和團隊氛圍的形成。在這種情況下,淺層行為將阻礙員工積極情緒狀態的形成和保持,不利于激發員工組織公民行為,也就是說淺層行為削弱變革型領導風格和組織公民行為的正向關系。相反,即使面對內心狀態和組織情緒表現規則不一致的情況,深層行為有利于員工積極情緒狀態的保持,從而促使他們通過調整自己的內心狀態來使自己的情緒表現和行為符合組織要求,最大程度上表現出組織公民行為,這意味著深層行為會強化變革型領導風格和組織公民行為的正向關系。據此,本文提出以下假設:

假設6a:淺層行為強化放任型領導風格和組織公民行為的負向關系;假設6b:深層行為削弱放任型領導風格和組織公民行為的負向關系;

假設7a:淺層行為削弱交易型領導風格和組織公民行為的正向關系;假設7b:深層行為強化交易型領導風格和組織公民行為的正向關系;

假設8a:淺層行為削弱變革型領導風格和組織公民行為的正向關系;假設8b:深層行為強化變革型領導風格和組織公民行為的正向關系。

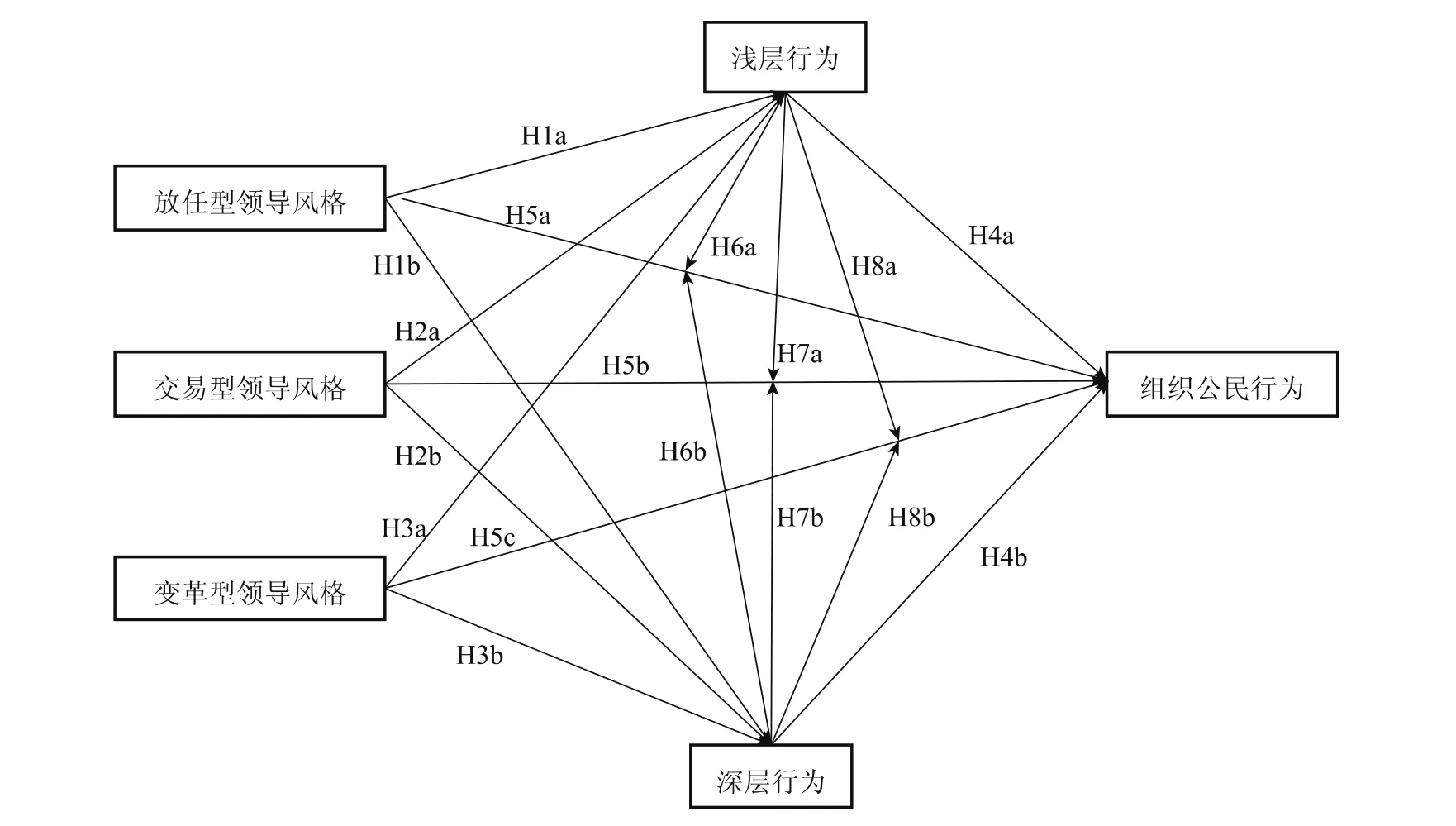

綜上,本文提出領導風格與情緒勞動對組織公民行為影響機制模型。

圖1 領導風格與情緒勞動對組織公民行為的影響機制模型

四、研究設計

(一)樣本選擇

筆者將初始量表在湖南長沙3家大型購物商城員工中進行預調查,以此樣本數據對問卷進行修正。調查采用自填問卷方式,現場收回,一共發出100份問卷,回收有效問卷78份,有效回收率為78%。運用Excel軟件進行數據錄入和匯總,采用SPSS20.0和LISRE8.7統計分析工具對所收集的數據進行信度效度檢驗,并且根據結果對問卷進行修正。調查量表及后續分析中“LFL”代表“放任型領導風格”,“TAL”代表“交易型領導風格”,“TFL”代表“變革型領導風格”,“SA”代表“淺層行為”,“DA”代表“深層行為”,“OCBI”代表“人際公民行為”,“OCBO”代表“組織公民行為(狹義)”。

分析結果表明:領導風格、情緒勞動和組織公民行為量表的信度分別為0.844、0.660和0.902,量表信度不錯,但情緒勞動量表有待修正;領導風格量表的KMO值為0.746,Bartlett球形檢驗值為1031.634,得到3個因子,因子累積方差解釋率為69.561%,但是 LFL3、LFL4、TAL2、TAL3、TFL6 和TFL8因子載荷小于0.5,因而在大樣本調查中刪除這6個題項;情緒勞動始量表的 KMO值為0.771,Bartlett球形檢驗值為317.154,得到兩個因子,因子累積方差解釋率為57.938%,但SA3、SA4和DA4因子載荷小于0.5,因此在大樣本調查中刪除這3個題項;組織公民行為量表的KMO值為0.796,Bartlett球形檢驗值為626.871,得到兩個因子,因子累積方差解釋率為67.750%,但OCBI1、OCBI6、OCBI7、OCBI8、OCBO1、OCBO2 和 OCBO7的因子載荷小于0.5,因此在大樣本調查中刪除這7個題項。根據上述結果我們對量表進行修正,形成大樣本調查問卷。

本研究對湖南省42家服務型企業500名員工(全職雇員且工作年資達到半年以上)進行實地抽樣問卷調查,數據搜集時間為2013年3月至2013年7月。數據收集的過程是在各個企業人力資源部門的支持配合下完成的。調研之前,研究者先和人力資源專員一同隨機挑選了調研對象。問卷填完后,填答者都需將問卷直接交給研究者,或交由人力資源部門集中收回后統一交給研究者。本研究發出問卷500份,回收問卷434份,回收率為86.8%。剔除信息不完整的問卷后,得到有效問卷383份,有效率為88.25%。有效樣本中:男性占41.25%;工作年資3年以下的占46.21%;年齡以35歲以下為主(占82.51%);學歷以本科及以下為主(占84.07%)。

(二)測量量表選擇

本研究對采用的量表都進行雙向翻譯,并根據預調查的結果進行適當修正。

領導風格量表:本文采用Bass等(1995)提出的MLQ-5X量表進行預調查,共23個題項(放任型領導6個題項,交易型領導7個題項,變革型領導10個題項),采用Likert-5點評分進行評價。此量表由員工根據自己對直接上級的領導風格感知來填寫,具有較好的信度和效度。預調查后,本文對量表進行了適當修正,修正后的量表共17個題項(放任型領導4個題項,交易型領導5個題項,變革型領導8個題項)。示例問題如:“避免在重大問題發生時被卷進去”,“他/她讓員工清楚地知道完成目標時可以得到的獎勵”和“他/她向我們描述了清晰的發展愿景,激勵我們努力工作”等。

情緒勞動量表:本文采用鄔佩君(2003)驗證使用過、符合中國實際的量表進行預調查,共11個題項(淺層行為5個題項,深層行為6個題項),采用Likert-5點評分進行評價。此問卷由員工自我評價和填寫,具有較好的信度和效度。預調查后,本文對量表進行了適當修正,修正后量表共8個題項(淺層行為3個題項,深層行為5個題項)。示例問題如:“我會假裝心情好的樣子,即使內心并不是如此”和“當我面對客戶時,不只是外表愉快,內心也感受愉快”等。

組織公民行為量表:本文采用 Lee和 Allen(2002)開發的量表進行預調查,共16個題項(人際公民行為8個題項,狹義的組織公民行為8個題項),采用Likert5計分進行評價。此問卷由員工自我評價和填寫,具有較好的信度和效度。預調查后,本文對量表進行了適當修正,修正后量表共9個題項(人際公民行為4個題項,狹義的組織公民行為5個題項)。示例問題如:“我會盡量幫助新同事盡快適應工作環境”和“我對企業忠誠”等。

五、數據分析與結果

(一)量表信度效度檢驗

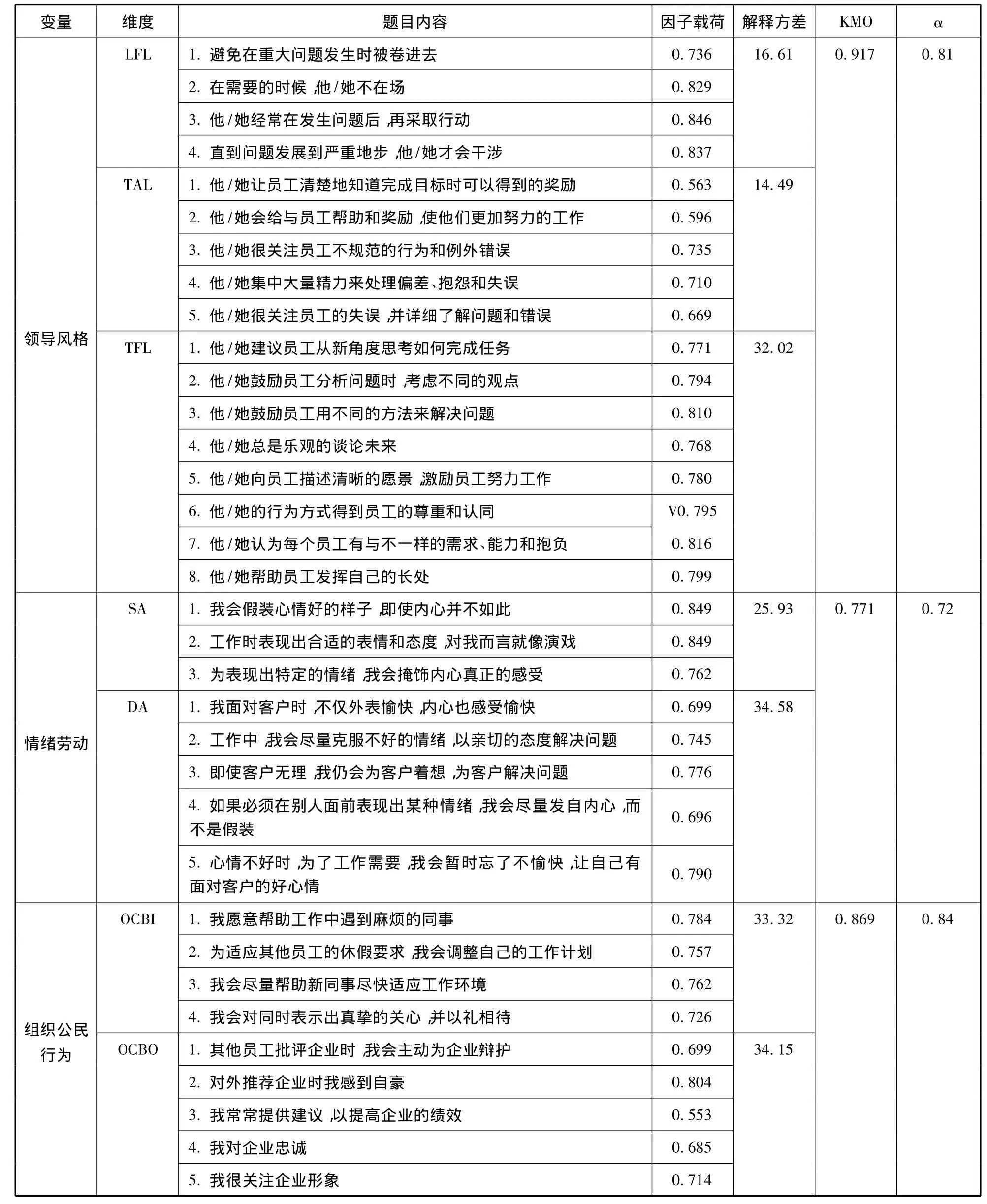

本文采用SPSS20對數據進行信度檢驗和探索性因子分析,各量表信度檢驗和探索性因子分析結果如表1所示。

表1 領導風格、情緒勞動與組織公民行為信度分析和探索性因子分析

從表1可知:領導風格、情緒勞動和組織公民行為量表的 KMO值分別為0.917,0.717和0.869,因子累計解釋方差分別達到63.13%,60.512%和67.466%,α系數分別為0.81,0.72和0.84。這說明領導風格、情緒勞動和組織公民行為量表內部的一致性較好,且效度達到較高的水平。

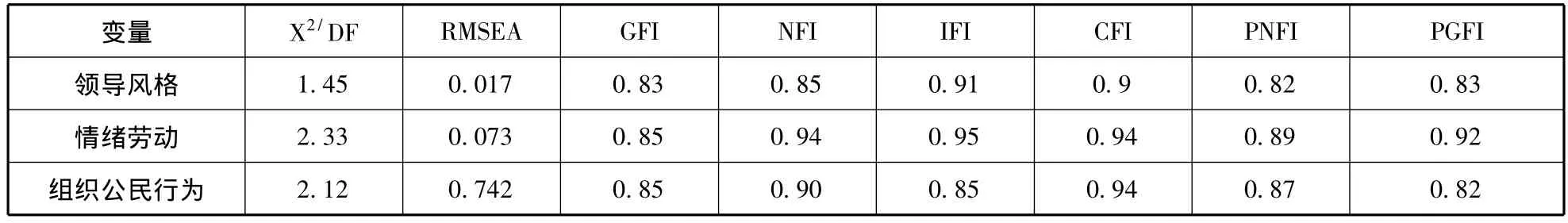

為了進一步說明量表區分效度,本研究采用LISREL8.7對數據進行驗證性因子分析(見表2)。由表2可知:領導風格、情緒勞動和組織公民行為的多項擬合指標均達到了較為理想的水平,這說明領導風格、情緒勞動和組織公民行為量表擬合得較好。

表2 量表驗證性因子分析結果

(二)共同方法偏差檢驗

本研究通過隨機抽樣、匿名調查、告知參與調查的人答案無對錯之分、僅供學術研究用途、除研究者外任何人無法獲得問卷填寫資料等手段進行了嚴格的程序控制,盡可能地減少共同方法偏差產生的影響。通過采用Harman單因素檢驗共同方法測試偏差程度來實現統計控制,將所有題進行探索性因素分析,得到7個因子,因子累積解釋變異的62.347%,其中單個因子最大只能解釋總變異的16.526%,這表明單個因子解釋變異的程度很小,因此本研究的共同方法偏差不嚴重。

(三)假設驗證

通過檢驗發現本文中相關變量具有良好的信度和效度,為了簡化運算分析的過程,本文將量表數據進行簡化處理(取變量所有題的均值作為該變量的值)。從表3可知任意兩兩變量相關系數小于0.5,標準差大于0.6,充分滿足實證研究要求,可以進行假設檢驗,同時說明如果把所有的變量放到同一模型中,變量之間將不會產生嚴重的多重共線性問題。

表3 變量均值、標準差與相關系數矩陣

本文采用階層回歸的方法(Hierarchical Regression)來進行假設驗證。我們將性別、年齡、工作年資和學歷作為控制變量,假設檢驗的每一步程序都先添加這幾個控制變量,在此基礎上分析模型的直接效應和情緒勞動的調節效應。

1.直接效應檢驗

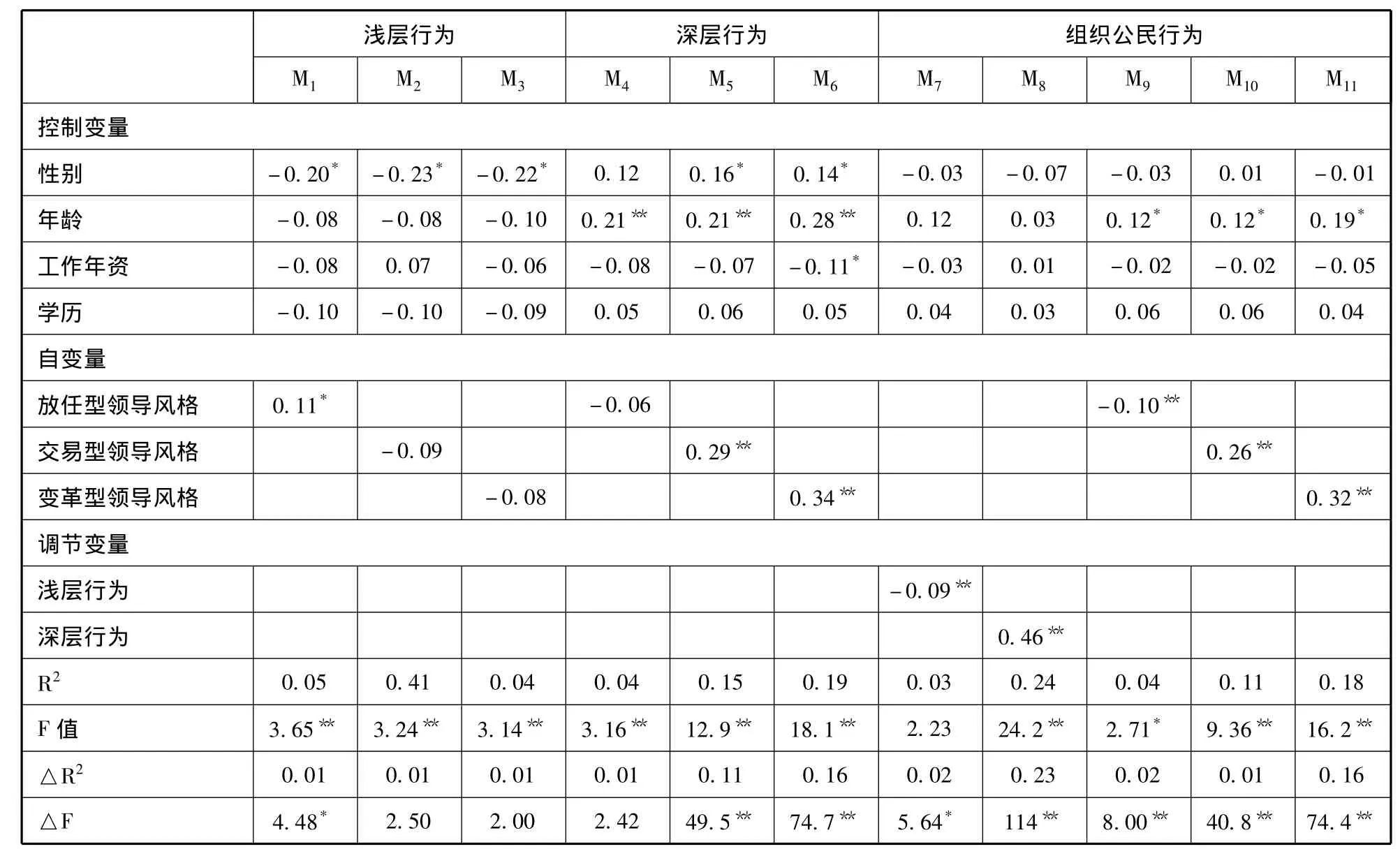

(1)領導風格與情緒勞動

假設1a和假設1b提出放任型領導風格和淺層行為正相關,和深層行為負相關。為了驗證這組假設,我們首先將情緒勞動(淺層行為和深層行為)設為因變量,再加入控制變量(性別、年齡、工作年資和學歷),最后將自變量放任型領導風格放入回歸方程,直接效應階層回歸結果見表4。從階層回歸結果可知:放任型領導風格和淺層行為(M1,β=0.11,p<0.01)正相關,和深層行為不顯著相關(M4,β=-0.06,p>0.05),因此假設1a成立,而假設1b不成立。

假設2a和假設2b提出交易型領導風格和淺層行為負相關,和深層行為正相關。為了驗證這組假設,我們首先將情緒勞動(淺層行為和深層行為)設為因變量,再加入控制變量(性別、年齡、工作年資和學歷),最后將自變量交易型領導風格放入回歸方程。從階層回歸結果可知:交易型領導風格和深層行為(M5,β=0.29,p<0.01),正相關,但交易型領導風格和淺層行為不顯著相關(M2,β=-0.09,p>0.05),因此假設2b成立,而假設2a不成立。

假設3a和假設3b提出變革型領導風格和淺層行為負相關,和深層行為正相關。為了驗證這組假設,我們首先將情緒勞動(淺層行為和深層行為)設為因變量,其次加入控制變量(性別、年齡、工作年資和學歷),最后將自變量變革型領導風格放入回歸方程。從階層回歸結果可知:變革型領導風格和深層行為正相關(M6,β=0.34,p<0.01),但變革型領導風格和淺層行為不顯著相關(M3,β=-0.08,p>0.05),因此假設3b成立,而假設3a不成立。

表4 直接效應檢驗

(2)情緒勞動與組織公民行為

假設4a和假設4b提出淺層行為和組織公民行為負相關,深層行為和組織公民行為正相關。為了驗證這組假設,我們首先將組織公民行為設為因變量,接著加入控制變量(性別、年齡、工作年資和學歷),再將自變量情緒勞動(淺層行為和深層行為)放入回歸方程。從階層回歸結果可知:淺層行為和組織公民行為負相關(M7,β=-0.09,p<0.05),深層行為和組織公民行為正相關(M8,β=0.46,p<0.01),假設4a和假設4b成立。

(3)領導風格與組織公民行為

假設5a、假設5b和假設5c分別提出放任型領導風格和組織公民行為負相關,交易型領導風格與變革型領導風格都和組織公民行為正相關。為了驗證這組假設,我們首先將組織公民行為設為因變量,接著加入控制變量(性別、年齡、工作年資和學歷),最后將自變量放任型領導風格(交易型領導風格、變革型領導風格)放入回歸方程。從階層回歸結果可知:放任型領導風格和組織公民行為負相關(M9,β=-0.10,p<0.01),交易型領導風格(M10,β=0.26,p<0.01)與變革型領導風格(M11,β=0.32,p<0.01)都和組織公民行為正相關,因此假設5a、假設5b和假設5c都成立。

2.調節效應檢驗

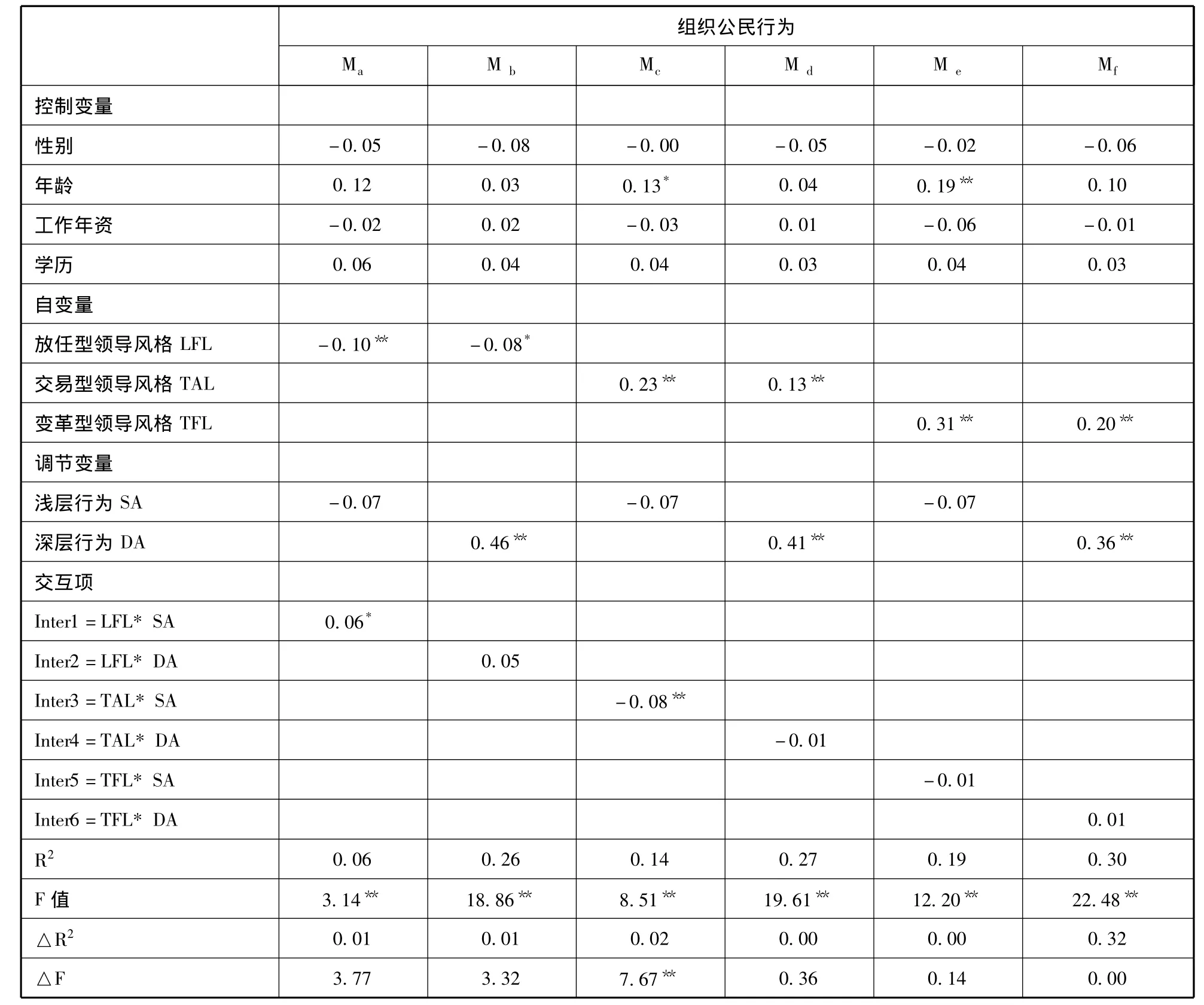

假設6a和假設6b提出淺層行為強化放任型領導風格和組織公民行為的負向關系,而深層行為削弱放任型領導風格和組織公民行為負向關系。為了驗證這組假設,我們首先將組織公民行為設為因變量,接著依次引入控制變量(性別、年齡、工作年資和學歷)、自變量(放任型領導),調節變量(淺層行為、深層行為),最后加入自變量和調節變量的乘積項(Inter1=放任型領導風格*淺層行為,Inter2=放任型領導風格*深層行為),調節效應階層回歸結果見表5。

表5 調節效應假設檢驗

為了消除數據的共線性,在構造自變量和調節變量的乘積項時,本研究先將自變量和調節變量進行標準化,再用標準化后的自變量和調節變量乘積創造交互項。從階層回歸結果可知:淺層行為會強化放任型領導風格和組織公民行為的負向關系(Ma,β=0.06,p<0.05)。這表明員工的淺層行為程度越高,放任型領導風格和組織公民行為的負向關系就越強,因此假設6a成立。但是深層行為對放任型領導風格和組織公民行為的負向關系不起調節作用(Mb,β =0.05,p>0.05),因此假設6b不成立。

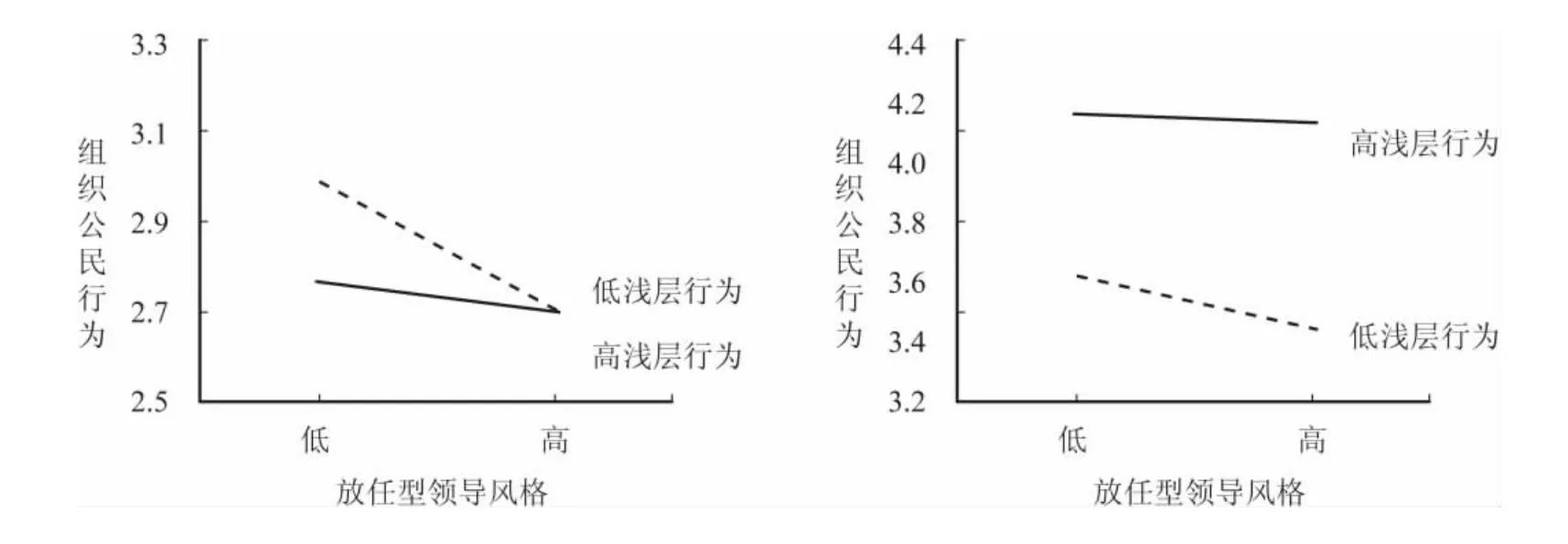

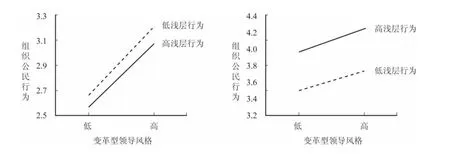

參照 Cohen(2003)[52]的程序,本文分別以高于均值一個標準差和低于均值一個標準差為基準描繪了不同程度淺層行為和深層行為的員工在放任型領導風格下表現出的組織公民行為的差異 (見圖2)。

圖2 情緒勞動對放任型領導風格和組織公民行為調節效應圖

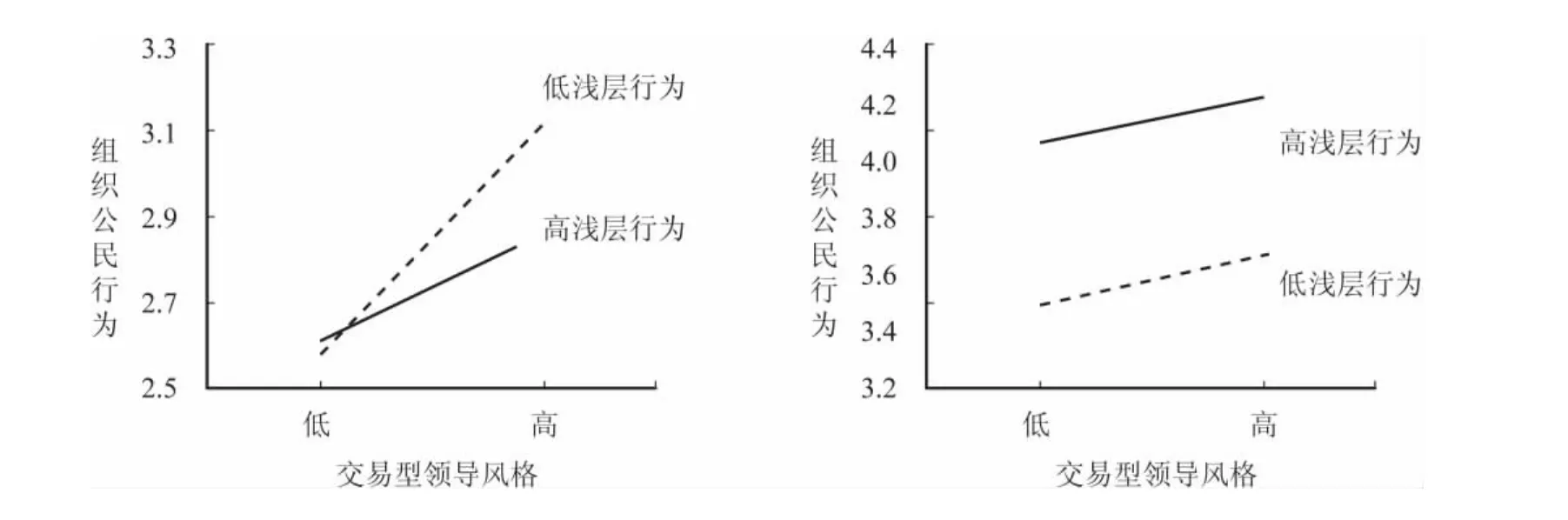

假設7a和假設7b提出淺層行為削弱交易型領導風格和組織公民行為的正向關系,深層行為強化交易型領導風格和組織公民行為的正向關系。為了驗證這組假設,我們首先將組織公民行為設為因變量,其次,依次引入控制變量(性別、年齡、工作年資和學歷)、自變量(交易型領導風格)和調節變量(淺層行為、深層行為),最后加入自變量和調節變量的乘積項(Inter3=交易型領導風格*淺層行為,Inter4=交易型領導風格*深層行為)。

從階層回歸結果可知:淺層行為削弱交易型領導風格和組織公民行為的正向關系(Mc,β=-0.08,p<0.01)。這表明員工的淺層行為程度越高,交易型領導風格和組織公民行為的正向關系就越弱,因此假設7a成立。但深層行為對交易型領導風格和組織公民行為的正向關系不起調節作用(Md,β=-0.01,p> 0.05),因此假設 7b 不成立。圖3顯示了不同程度淺層行為和深層行為的員工在交易型領導風格下表現出的組織公民行為的差異。

圖3 情緒勞動對交易型領導風格和組織公民行為調節效應圖

假設8a和假設8b提出淺層行為削弱變革型領導風格和組織公民行為的正向關系,深層行為強化變革型領導風格和組織公民行為的正向關系。為了驗證這一假設,我們首先將組織公民行為設為因變量;其次,依次引入控制變量(性別、年齡、工作年資和學歷)、自變量(變革型領導風格)和調節變量(淺層行為、深層行為),(Inter5=變革型領導風格*淺層行為,Inter6=變革型領導風格*深層行為)。

從階層回歸結果可知:淺層行為(Me,β=-0.01,p>0.05)和深層行為(Mf,β =0.01,p>0.05)對變革型領導風格和組織公民行為的正向關系都不起調節作用,因此假設8a和假設8b不成立。圖4清楚顯示不同程度淺層行為和深層行為的員工在變革型領導風格下表現出的組織公民行為并不存在明顯差異。

圖4 情緒勞動對變革型領導風格和組織公民行為調節效應圖

六、研究結論與管理建議

本文研究了領導風格與情緒勞動對組織公民行為的作用機制,并通過實證數據檢驗了相關理論假設,主要研究結論和管理建議如下:

1.不同領導風格對員工情緒勞動的影響存在顯著差異性。具體來看,放任型領導風格和淺層行為正相關(p<0.01),交易型領導風格與變革型領導風格都和員工深層行為(p<0.01)正相關。這說明交易型領導風格和變革型領導風格都有利于員工深層行為,促進員工積極調整內心狀態,表現出符合組織規則的情緒和行為。放任型領導風格會促使員工淺層行為,雖然在短期會使員工表現出合宜的情緒,但這是以消耗員工大量精力為代價,時間一長就會給員工帶來負面影響,如情緒耗竭、工作倦怠等。這與本文的研究假設中提及的學者的觀點吻合。變革型領導風格的標準化回歸系數(β=0.34)大于交易型領導風格(β=0.29),也就是說在對員工深層行為的預測上,變革型領導風格略強。這個結果說明變革型領導風格最能促進員工深層行為,交易型領導風格次之,不能采用放任型領導的風格,因為放任型領導風格不僅不能促進員工深層行為,反而會加強員工的淺層行為(β=0.11)。

變革型領導風格最符合企業的需求,會對員工的情緒感受和管理產生積極的影響。在管理實踐中,建議管理者采用變革型領導風格,通過展現領導魅力,向員工描繪企業美好前景,關心支持員工生活和工作等方式來促進員工在情緒勞動中采用深層行為。

2.情緒勞動的兩個維度對員工組織公民行為影響截然相反。具體來說,淺層行為和組織公民行為負相關(p<0.05),而深層行為和組織公民行為正相關(p<0.01)。這說明員工淺層行為需要耗費資源,從而降低他們表現組織公民行為的意愿,相反深層行為會促使員工積極感受需要表現的情緒,使他們在工作中保持很好的心情,更愿意進行組織公民行為。本文對深層行為和組織公民行為關系的研究結果與以前部分學者相關研究結果一致,如Salami(2007)的研究就指出深層行為能夠促進組織公民行為。但淺層行為和組織公民行為相互關系的研究結果和Bowler(2007)不一致。他們的研究認為員工會將組織公民行為作為一種獲得社會支持的方式來彌補因淺層行為而產生的情緒耗竭,因而淺層行為和組織公民行為正相關。造成研究結論不一致的原因可能在于研究對象的差異。為了提供給客戶最佳的服務,服務型企業對員工的情緒和行為要求很高,員工長時間和客戶相處,處于高情緒勞動要求下,淺層行為耗費相當多的資源和努力,這會直接降低員工進行組織公民行為的意愿。

這就為服務型企業的管理者提供了一個信號,即重視情緒勞動,鼓勵采用深層行為調節策略,深層行為更有益于員工的心理健康、表現出積極的工作態度和行為,對個人與組織都有積極作用。具體來說,可以引入員工幫助計劃為員工提供專業指導,解決員工的心理和行為問題,使員工自發地表現出利于企業的工作態度和行為,幫助員工更好適應和滿足企業和顧客的要求。

3.不同領導風格對員工組織公民行為的影響不同。具體來看,放任型領導風格和組織公民行為負相關(p<0.01),而交易型領導風格(p<0.01)與變革型領導風格(p<0.01)都和組織公民行為正相關。這說明交易型領導風格和變革型領導風格都有助于激發員工組織公民行為,而放任型領導風格不僅不能促進組織公民行為,甚至會抑制員工幫助行為。本文的這一發現和Connelly等(2010)的研究結果一致。變革型領導風格的標準化回歸系數(β=0.32)大于交易型領導風格(β=0.26),也就是說在對組織公民行為的預測上,變革型領導風格略強。這個結果說明變革型領導風格最能激發和促進員工組織公民行為,交易型領導風格次之,不能采用放任型領導的風格,因為放任型領導風格會抑制組織公民行為(β=-0.01)。

企業管理者在了解不同領導風格對員工工作態度和行為影響的基礎上,可在工作中不斷調整和完善自身的領導風格和行為,培養變革型領導風格,最大程度上激發員工組織公民行為。

4.情緒勞動不同維度對領導風格和組織公民行為關系的調節效應存在明顯差異。從淺層行為對領導風格和員工組織公民行為關系的調節效應來看,淺層行為不僅會強化放任型領導風格和組織公民行為的負向關系(p<0.05),而且會削弱交易型領導風格和組織公民行為的正向關系(p<0.01),但對變革型領導風格和組織公民行為的正向關系沒有顯著影響。這說明不同程度淺層行為的員工,在放任型領導風格和交易型領導風格下組織公民行為水平存在明顯的差異。從深層行為對領導風格和員工組織公民行為關系的調節效應可以看到,深層行為對放任型領導風格、交易型領導風格、變革型領導風格和組織公民行為的相互關系沒有顯著影響,也就是說不同程度深層行為的員工在不同領導風格下組織公民行為水平不存在顯著差異。

基于上述結論,本文的貢獻主要體現在以下兩方面:一是目前沒有研究將不同領導風格、情緒勞動和組織公民行為三者結合起來進行探討,更不用說情緒勞動對領導風格和組織公民行為相互關系的調節效應。本研究深入探討領導風格對情緒勞動,情緒勞動對組織公民行為,領導風格對組織公民行為直接效應的同時重點考察情緒勞動對領導風格和組織公民行為相互關系的調節效應。研究成果將進一步豐富情緒勞動的相關研究,驗證領導風格在中國服務型企業情境下的有效性和適用性。二是本研究結論適用中國企業的管理實踐,尤其有助于指導服務型企業領導者選擇合適的領導風格,指導員工更好地進行情緒勞動,激勵員工付出努力,提高組織公民行為,進而提升管理效率。

由于研究的問題較復雜,本研究部分問題有待在未來研究中加以解決和完善。本研究的局限性主要表現為以下兩個方面:一是由于問卷發放的地域和行業局限,可能會在一定程度上對研究結果的普適性造成影響;二是變量測度使用Liker-5點計分,可能有一定的測度偏差。

未來研究可以從3個方面加以豐富:其一,從“領導者情緒勞動”切入,研究領導者情緒勞動對領導者自身和員工工作態度和行為的影響;其二,中介變量和調節變量的選擇多樣化,深入探討領導風格、情緒勞動和組織公民行為之間的作用機理,豐富相關研究;其三,在研究對象的選擇可以普遍化和細化并舉,在全國更廣泛的范圍內進行跨行業研究,使得研究結果更具有普適性和現實指導意義。

[1]Avolio BJ,Yammarino FJ,Bass BM.Identifying Common Methods Variance with Data Collected from a Single Source:An Unresolved Sticky Issue [J].Journal of Management,1991,17(3):571-587

[2]Lewin K.Field Theory and Experiment in Social Psychology:Concepts and Methods[J].American Journal of Sociology,1939,44(6):868-896

[3]Burns JM.Leadership[M].New York:Harper and Row,1978:45-78

[4]Judge TA,Bono JE.Five-Factor Model of Personality and Transformational Leadership [J].Journal of Applied Psychology,2000,85(5):751-765S

[5]Hogg MA,Martin R,et al.Effective Leadership in Salient Groups:Revisiting Leader-Member Exchange Theory from the Perspective of the Social Identity Theory of Leadership[J].Personality and Social Psychology Review,2005,31(7):991-1004

[6]李秀娟,魏 峰.組織公正和交易型領導對組織承諾的影響方式研究[J].南開管理評論,2007,10(5):82-88

[7]Podsakoff PM,MacKenzie SB,Paine JB,et al.Organizational Citizenship Behaviors:A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research [J].Journal of Management,2000,26(3):513-563

[8]李超平,時 堪.變革型領導與領導有效性的關系[J].心理科學,2003,26(1):115-117

[9]Malik ME,Naeem B,Ahmad W.Creative Performance of Pharmaceutical Sales Force:Role of Intrinsic Motivation and Learning Goal Orientation[J].Journal of Basic and Applied Scientific Research,2012,2(12):12633-12640

[10]孟 慧,趙 娟,俞文釗.轉換型領導,員工自我效能感和績效的相關研究綜述[J].人類工效學,2002,8(4):36-39

[11]David W,Rob W,Colin C,et al.Leadership of Whole Systems[M].The Kings Fund,2012:1-34

[12]Kim B,Shim J,Kim J.Managers'Quality and Performance Perceptions:The Case of the Korean Semiconductor Industry [J].Total Quality Management,2001,12(5):643-655

[13]楊建君,劉 刃,馬 婷.變革型領導風格影響技術創新績效的實證研究[J].科研管理,2009:94-100

[14]Elizabeth AC,Jan DV,et al.Developing Leadership in Nursing:Exploring Core Factors[J].British Journal of Nursing,2011,20(5):306-309

[15]Hochschild AR.Emotion Work:Feeling Rules and Social Structure [J].American Journal of Sociology,1979,85(3):555-575

[16]Hochschild A R.The Managed Heart[M].University of California Press.1983:1-42

[17]Morris JA,Feldman DC.The Dimensions,Antecedents and Consequences of Emotional Labor[J].Academy of Management Review,1996,21(4):986-1010

[18]Glomb TM,Tews MJ.Emotional Labor:A Conceptualization and Scale Development[J].Journal of Vocational Behavior,2004,64(1):1-23

[19]Diefendorff JM,Gosserand RH.Understanding the Emotional Labor Process:A Control Theory Perspective[J].Journal of Organizational Behavior,2003,24(8):945-959

[20]Grandey AA.Emotion Regulation in Work Place:A New Way to Conceptualize Emotional Labor[J].Journal of Occupational Health Psychology,2000,5(1):95-100

[21]Kruml SM,Geddes D.Exploring the Dimensions of Emotional Labor:The Heart of Hochschild's Work [J].Management Communication Quarterly,2000,14(1):8-49

[22]Bono JE,Vey MA.Personality and Emotional Performance:Extraversion,Neuroticism,and Self-monitoring[J].Journal of Occupational Health Psychology,2007,12(2):177-192

[23]Brotheridge CM.The Role of Emotional Intelligence and Other Individual Difference Variables in Predicting Emotional Labor Relative to Situational Demands[J].Psicothema,2006,18(4):139-144

[24]Prati LM,Liu Y,Perrewé PL,et al.Emotional Intelligence as Moderator of the Surface Acting[J].Strain Relationship,2009,15(4):368-380

[25]Brotheridge CM,Lee RT.Development and Validation of the Emotional Labor Scale[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2003,76(3):365-379

[26]Grandey AA,Fisk GM,Steiner DD.Must“ Service with a Smile”Be Stressful?The Moderating Role of Personal Control for American and French Employees[J].Journal of Applied Psychology,2005,90(5):893-904

[27]胡君辰,楊林鋒.情緒勞動要求與情緒耗竭:情緒勞動策略的中介作用研究[J].心理科學,2009,32(2):423-426

[28]Organ D W.Organizational Citizenship Behavior:The Good Soldier Syndrome[Z].1988:13-68

[29]Farh JL,Zhong CB,Organ DW.Organizational Citizenship Behavior in People's Republic of China[J].Organization Science.2004,15(2):241-253

[30]Williams LJ,Anderson SE.Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors of Organizational Citizenship and In-Role Behaviors [J].Journal of Management,1991,17(3):601-617

[31]Ilies R,Fulmer IS,et al.Personality and Citizenship Behavior:The Mediating Role of Job Satisfaction[J].Journal of Applied Psychology,2009,94(4):945-959.

[32]Rowold J,Rohmann A.Transformational and Transactional Leadership Styles,Followers'Positive and Negative Emotions,and Performance in German Nonprofit Orchestras [J].Nonprofit Management and Leadership,2009,20(1):41-59

[33]McColl-Kennedy,Anderson RD.Subordinate-Manager Gender Combination and Perceived Leadership Style Influence on Emotions,Self-Esteem andOrganizationalCommitment[J].Journal of Business Research,2005,58(2):115-125

[34]Bass BM.Leadership and Performance beyond Expectations[M].Getcited.Org,1985:1-57

[35]Abraham R.The Role of Job Control as a Moderator of Emotional Dissonance and Emotional Intelligence Outcome Relationships[J].The Journal of Psychology,2000,134(2):169-184

[36]Cropanzano R,Rupp DE,et al.The Relationship of Emotional Exhaustion to Work Attitudes,Job Performance,and Organizational Citizenship Behaviors[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(1):160-169

[37]Halbesleben JRB,Bowler WM.Emotional Exhaustion and Job Performance:The Mediating Role of Motivation[J].Journal of Applied Psychology,2007,92(1):93-106

[38]Salami SO.Moderating Effect of Emotional Intelligence on the Relationship between Emotional Labor and Organizational Citizenship Behavior[J].European Journal of Social Sciences,2007,5(2):142-150

[39]Ramachandran Y,Jordan PJ,Troth AC,et al.Emotional Intelligence,Emotional Labor and Organizational Citizenship Behavior in Service Environments[J].International Journal of Work Organization and Emotion,2011,4(2):136-157

[40]Erhart MG,Naumann SE.Organizational Citizenship Behavior in Work Groups:A Group Norms Approach[J].Journal of Applied Psychology,2004,89(6):960-974

[41]Martin CE,Wendt H,Emmerik HV.Leadership Styles and Group Organizational Citizenship Behavior across Cultures[J].Journal of Organizational Behavior,2007,28(8):1035-1057

[42]Connelly S,Ruark G.Leadership Style and Activating Potential Moderators of the Relationships among Leader Emotional Displays and Outcomes[J].The Leadership Quarterly,2010,21(5):745-764

[43]Dionne SD,Yammarino FJ,Atwater LE,et al.Transformational Leadership and Team Performance[J].Journal of Organizational Change Management,2004,17(2):177-193

[44]Bass BM,Riggio RE.Transformational Leadership[Z].2006:13-52

[45]Gunlu E,Aksarayli M,Per?in NS.Job Satisfaction and Organizational Commitment of Hotel Managers in Turkey[J].International Journal of Contemporary Hospitality Management,2010,22(5):693-717

[46]吳志明,武 欣.變革型領導、組織公民行為與心理授權關系研究[J].管理科學學報,2007,10(5):40-47

[47]Mareh JG,Simon HA.Organizations[M].New York:Wiley,1958:103-104

[48]Isen AM,Baron RA.Positive Affect as a Factor in Organizational Behavior[M]/Research in Organizational Behavior.Greenwich,CT:JAI Press,1991:1-53.

[49]George JM,Brief AP.The Economic Instrumentality of Work:An Examination of the Moderating Effects of Financial Requirements and Sex on the Pay-Life Satisfaction Relationship[J].Journal of Vocational Behavior,1990,37(3):357 – 368

[50]Podsakoff PM,Bommer WH,et al.Relationships between Leader Reward and Punishment Behavior and Subordinate Attitudes,Perceptions,and Behaviors:A Meta-Analytic Review of Existing and New Research[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2006,99(2):113-142

[51]Johnson SK,Murphy SE,Zewdie S,et al.The Strong,Sensitive Type:effects of Gender Stereotypes and Leadership Prototypes on the Evaluation of Male and Female Leaders[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2008,106(1):39-60

[52]Cohen J,Cohen P,West SG,et al.Applied Multiple Regression Correlation Analysis for the Behavioral Sciences[M].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,2003:1-125