關于建立和完善我國國家食品援助計劃的思考——基于我國貧困人口的營養現狀以及美國等國家食品援助計劃的啟示

彭亞拉,唐曉純,齊思媛,李瑩星

(中國人民大學農業與農村發展學院,北京 100872)

一、導言

伴隨著近年經濟的快速發展,我國社會建設方面也呈現出一系列階段性的增長。國家逐步強化對于民生問題的政策傾斜,其中最主要的方式是通過社會保障制度的不斷完善構建民生安全網。現階段,我國的社會保障制度涵蓋社會保險、社會救助和社會福利三大方面。其中,社會保險涵蓋養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險等多個方面,主要存在于城市社保制度中,而在農村地區存在部分制度缺位的現象;社會救助,則重在滿足貧困者的基本生存條件,主要以向貧困者提供物質幫助的形式,發放包括災害救濟和針對城鄉困難戶救濟等,具有反貧困的本質特性[1]。“十二五”規劃中明確提出了健全低保標準動態調整機制,合理提高低保標準和補助水平,并加強城鄉低保與最低工資和扶貧開發等政策的銜接,在保證人民基本生活,維護社會公平公正,進而達到社會和諧穩定中發揮了重要的作用。十八屆三中全會決議進一步指出:“建立更加公平可持續的社會保障制度,推進城鄉最低生活保障制度統籌發展。建立健全合理兼顧各類人員的社會保障待遇確定和正常調整機制”。

近年來,隨著城鄉居民在教育、醫療、環境、社會保險、社會救濟、食品安全等多方面的公共需求大幅上升,人民群眾的公共需求正逐步由“生存型”向“發展型”升級,我國公共需求呈現出增長迅速、主體多元、結構復雜、需求多樣的特點[2-3]。人民群眾日益增長的公共產品、公共服務的需求預期與供給不足之間的矛盾日益突出,而這種矛盾在貧困人口中表現尤為突出。韓嘉玲(2006)、沈紅(2000)等眾多專家學者的研究認為,貧困不僅僅是一個單純的經濟收入問題,而是涉及健康、教育、社會資本、社會公正、公民參與權利、性別平等等多種復雜因素的社會問題[4-5]。從上世紀80年代起,各國就已拋棄了單純依靠經濟增長來解決發展中國家貧窮落后問題的思路,轉而強調經濟與社會兩個方面的共同發展,并陸續提出了參與式發展、可持續發展、以人為中心的人類發展等新的發展理論[6-7]。2009年中國在亞太經合組織會議上強調社會發展要“統籌兼顧,包容性增長”,包容性增長的最終目的在于實現可持續平等增長,強化社會包容,益貧式的增長,讓弱勢群體受到保護[8]。

現階段我國的貧困救助制度主要是“最低生活保障”制度,該制度存在一定的局限性。這種局限性具體表現在:我國的貧困救助工作嚴格劃分為城鄉兩部分,保障資金基本由地方政府籌集,農村的最低生活保障制度實施較晚,地方政府資金籌集困難,無論從受援力度還是從覆蓋面看農村困難群眾的需要得不到保障。加之城鄉兩部分相互獨立,缺乏聯系,隨著城市化腳步的不斷加快,進城務工人員的增多,城鄉之間的區域界線正在淡化。在這種嚴格依據城鄉劃分的社會保障制度下,勢必會產生邊緣人群,造成國家貧困救助不能普遍惠及所有貧困人群。

在新的貧困標準下,我國仍有1.28億貧困人口,由于忽略重點的廣泛援助,加之缺乏保證運營的配套項目體系,國家社會保障和扶貧濟困的難度不斷加大,抑制了扶貧濟困資金的利用率。2011年我國城鄉居民最低生活保障金決算金額為1340億元,平均到全國2310.5萬的城市低保對象和5214.0萬的農村低保對象的總數來說,人均不足2000元的救濟款,難以保障困難群眾的基本生活。而在理應重點關注的婦幼、留守兒童等弱勢人群方面,我國尚未建立有效的扶貧保障政策和相應的項目,該部分人群貧困風險加大,加重了貧困的代際傳遞效應。

因病致貧是我國貧困發生的主要原因之一,而貧困往往又會加劇居民的健康問題。每年我國城鄉居民因疾病、損傷和過早死亡造成的經濟損失相當于GDP的8.2%,相關醫藥費用消耗相當于GDP的6.4%[9]。因此本文將從我國居民的膳食消費和營養現狀入手,積極探討我國扶貧政策對象精確瞄準的方式;分析提升扶貧資金利用率;強化扶貧項目管理運行效率,最終實現適應新形勢下的國家扶貧開發政策的需要,促進社會公平。

二、我國貧困人群膳食消費及營養現狀

(一)貧困人群可支配收入低,不能滿足其膳食消費需求

居民的食物消費的數量和結構是由多種因素共同決定的,地區的食物資源稟賦決定膳食主要構成,而居民的收入水平則是影響其消費結構的主要因素。在居民膳食營養過程中后者發揮了更為顯著的作用。

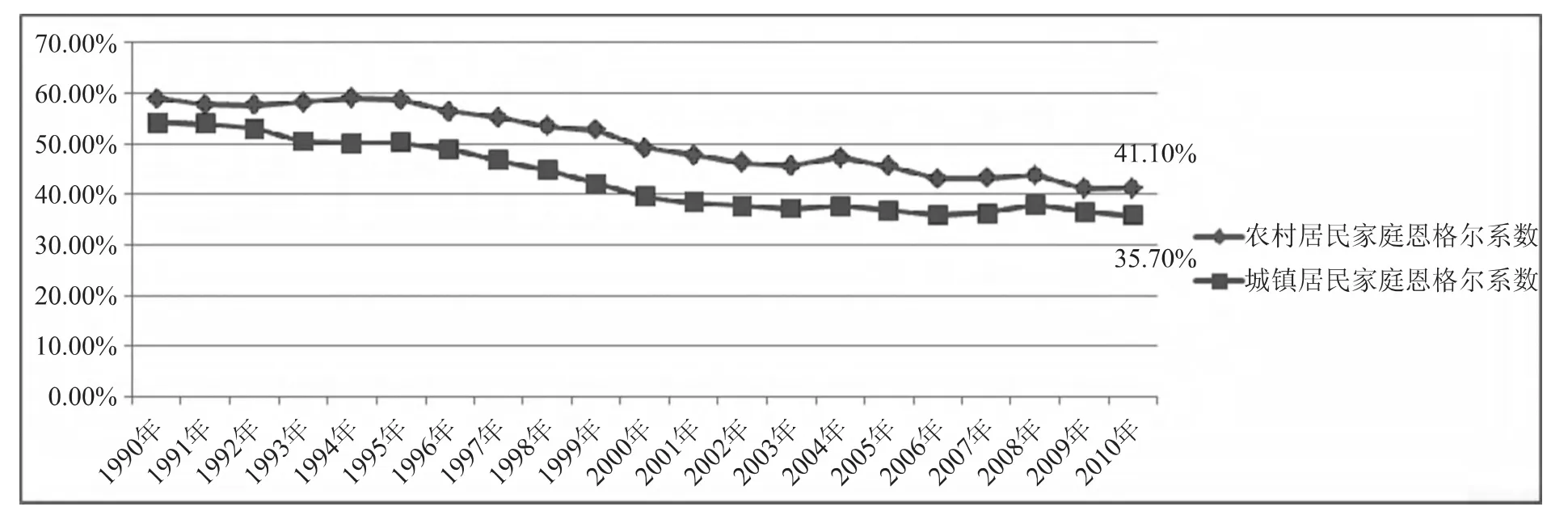

20世紀80年代以來,隨著中國經濟的持續發展,我國相繼出臺了一系列支持區域發展的政策,促進了貧困地區經濟和社會發展,城鄉居民恩格爾系數持續下降。到2010年,我國城鎮及農村居民家庭的恩格爾系數分別下降到35.70%和41.10%(詳見圖1)。我國的扶貧政策,取得了較為顯著的效果,我國絕對貧困人口數量大幅下降,從1978年的10897.5萬減少到2010年的2688萬,下降了75.33%;貧困發生率從41.92%下降到4.8%,減少了37.12個百分點,農村貧困人口也從改革開放之初的2.5億,到2010年的3000萬左右,大幅度下降。從總體平均水平看,我國居民基本解決了生存和溫飽問題。

圖1 1990-2010年我國城鎮及農村居民家庭恩格爾系數變化趨勢圖① 數據來源:《中國統計年鑒》。

然而,依據2011年發布的《城鄉一體化藍皮書》,1990年以來,絕大多數年份間我國城鄉收入差距在不斷拉大,尤其是2010年高達3.23倍,已經達到了國際公認的結構失衡的程度。由于城鄉間的差距巨大,農村居民的生活質量相對較低,存在城鄉貧富分化現象[10]。

同時,在城鎮居民內部,由于“通過與范圍狹窄的勞動收入相聯系的充分就業,對基本食品的價格控制和近乎普遍提供的教育和醫療衛生”,城鎮貧困人口比例被控制在極低的水平上。但是隨著我國進入轉型期后的經濟體制改革,社會階層結構發生了急劇的變化,城鎮內部居民由于下崗、失業等情況而落到貧困的境地造成的城鎮居民內部不同收入群體的生活質量分化愈發顯著,此外,快速的城鎮化進程,也使城鎮居民內部貧富間差距持續拉大。根據中國家庭金融調查數據,2010年中國家庭收入的基尼系數為0.61,城鎮家庭內部的基尼系數為0.56,城鎮居民內部的貧富差距加大。

無論是城鄉居民間還是城鎮居民內部,低保人群的收入均嚴重低于我國居民平均水平。具體來說,以甘肅和湖南兩省5個欠發達區(縣)的1300戶低保戶,共計3606人的研究為例。兩省被調查地區低保人群的人均年收入為2157.8元,其中近一半的收入是來自于政府的轉移性收入,主要是“低保補助”、“臨時救濟”等各種補助,其人均年收入僅為同期全國居民人均年收入12719.19元的1/6。其人均各項收入占比情況詳見表1。

表1 2006年城鎮低保人群和全國城鎮居民人均各項收入及占比①數據來源:《中國統計年鑒2011》及調查數據整理得到。

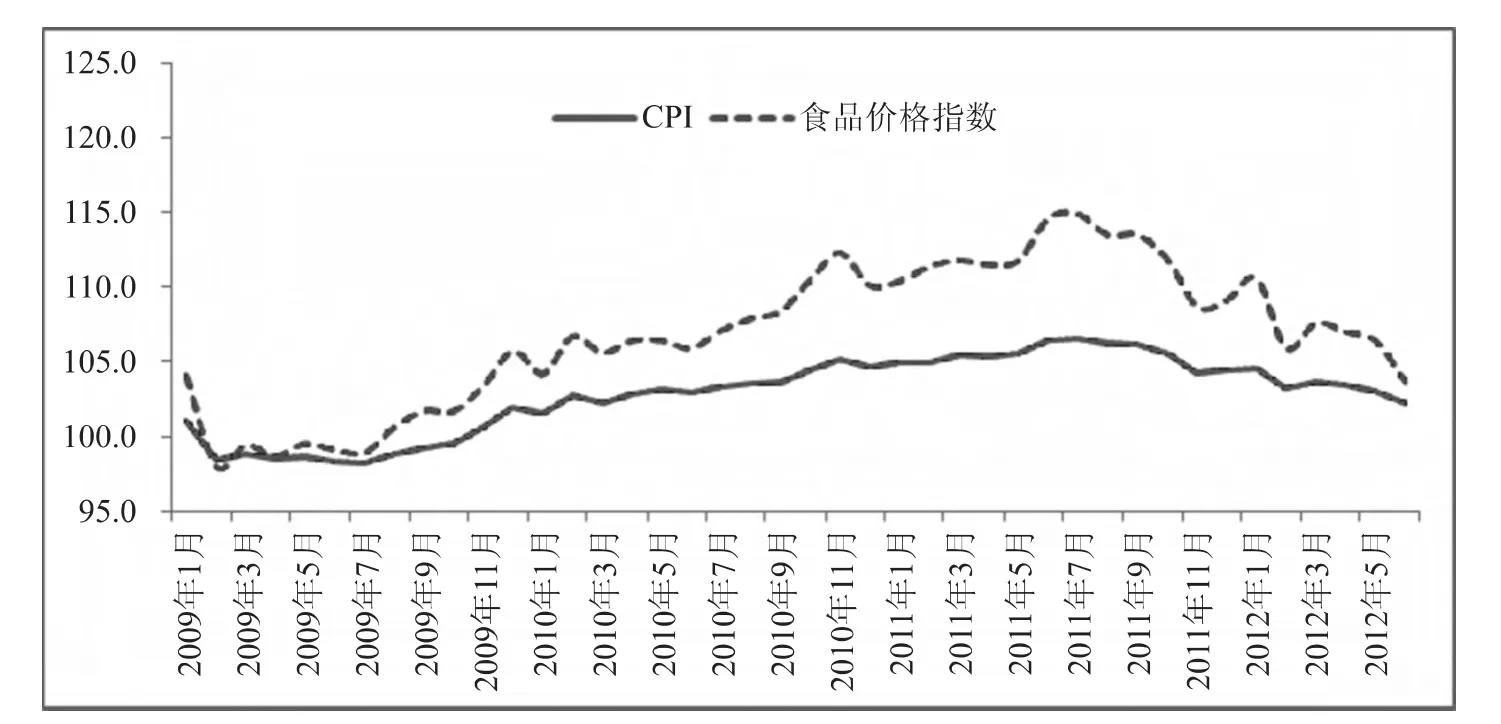

食物消費作為人類生存所必須的基本消費,需求具有較大的剛性。近年來,我國食品消費價格指數節節攀升,2011年1月到2012年6月間我國食品消費價格指數平均漲幅達10.2%,高于同期CPI平均漲幅4.7%的5.5個百分點,食品消費價格指數最高時(2011年9月)同比上漲達13%左右(如圖2)。

圖2 我國居民消費價格指數(CPI)和食品價格指數變動情況②數據來源:鳳凰網財金數據庫:http://app.finance.ifeng.com/data/mac/data.php?name=CPI。

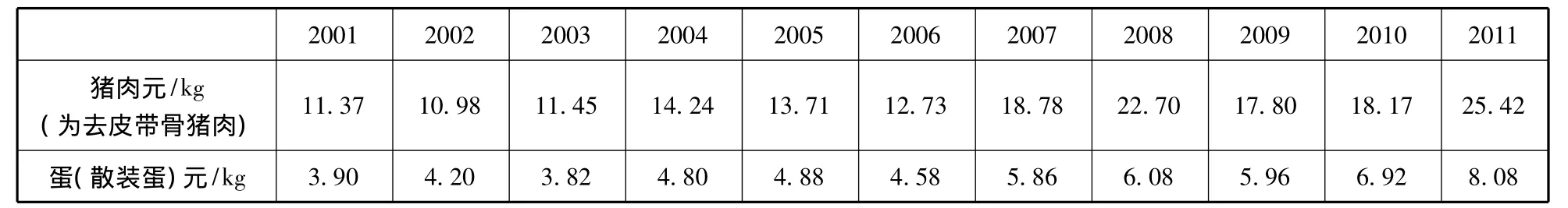

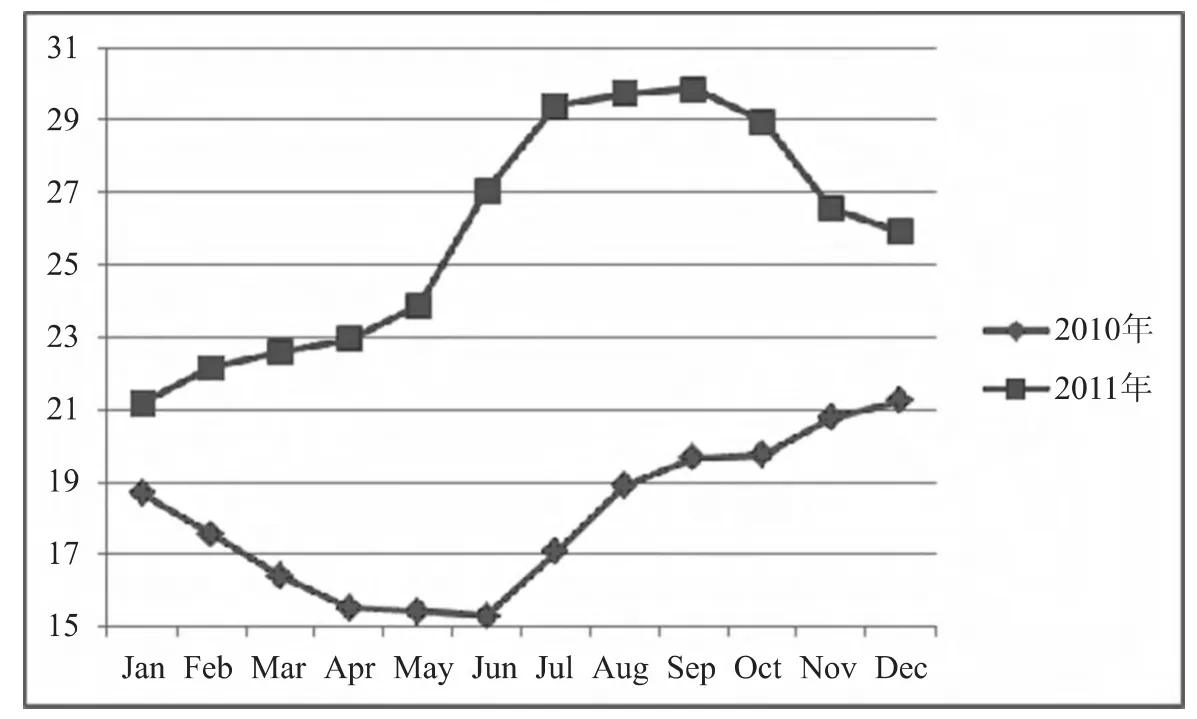

與我國居民日常膳食消費密不可分的“肉、蛋”等畜牧食品的消費價格不斷攀升(表2),其月漲幅尤以2011年間最為顯著,詳見圖3。肉類價格最高時竟達29.88元/公斤,同比增長52%。這種不正常的物價上漲更是嚴重損害了消費者的利益,對于居民中的低收入人群造成的影響最為顯著。

表2 2001-2011年我國豬肉和散裝蛋產品市場平均價格③數據來源:農業部,中國農業信息網:http://pfscnew.agri.gov.cn/fxbg/,相關數據匯總得到。

圖3 2010年和2011年同期市場豬肉價格比較①數據來源:農業部、商務部國家統計局網站數據庫資料整理得到。

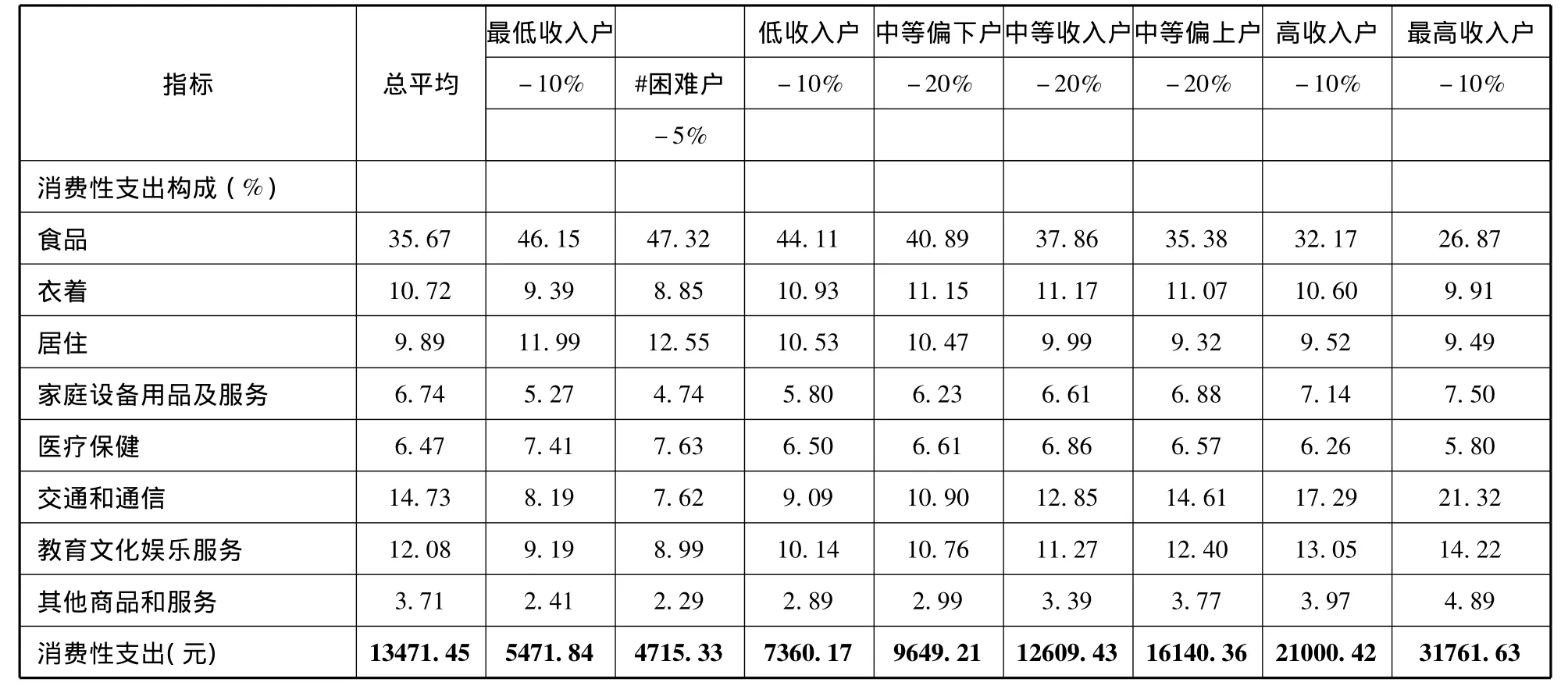

居民食物消費受其收入和物價水平的雙重影響。收入水平偏低同時物價水平偏高的食品市場消費環境,對于低收入人群的影響更為顯著。一方面,低收入人群受收入水平影響,消費絕對支出不斷下降,另一方面低收入人群為滿足自身生存和發展的需要,用于食品消費支出的比例不斷上升,低收入人群人均用于食品消費的支出遠低于城鎮居民平均水平。以2010年的數據為例,低收入人群用于食品的消費占全部消費性支出的46.15%,約為2525.32元,其中困難戶的金額僅為2231.48元,僅為城鎮居民家庭人均食品消費水平4805.08元的46.44%。(詳見表3)。

表3 按收入等級分城鎮居民家庭平均每人全年消費性支出及其構成比例(2010年)②依據《中國統計年鑒-2007》整理得到。

由于低收入人群用于食品消費的比重已經很大,通過壓縮其它消費用來增加食品消費的空間較小,現有的食物消費低投入不可能在短期內有所改善。在食品價格整體上升的過程中,低收入人群要想滿足基本的食物消費需要,只能通過購買較便宜的谷物類制品及植物性食物消費,壓縮肉蛋奶、水產品等高營養食物消費。

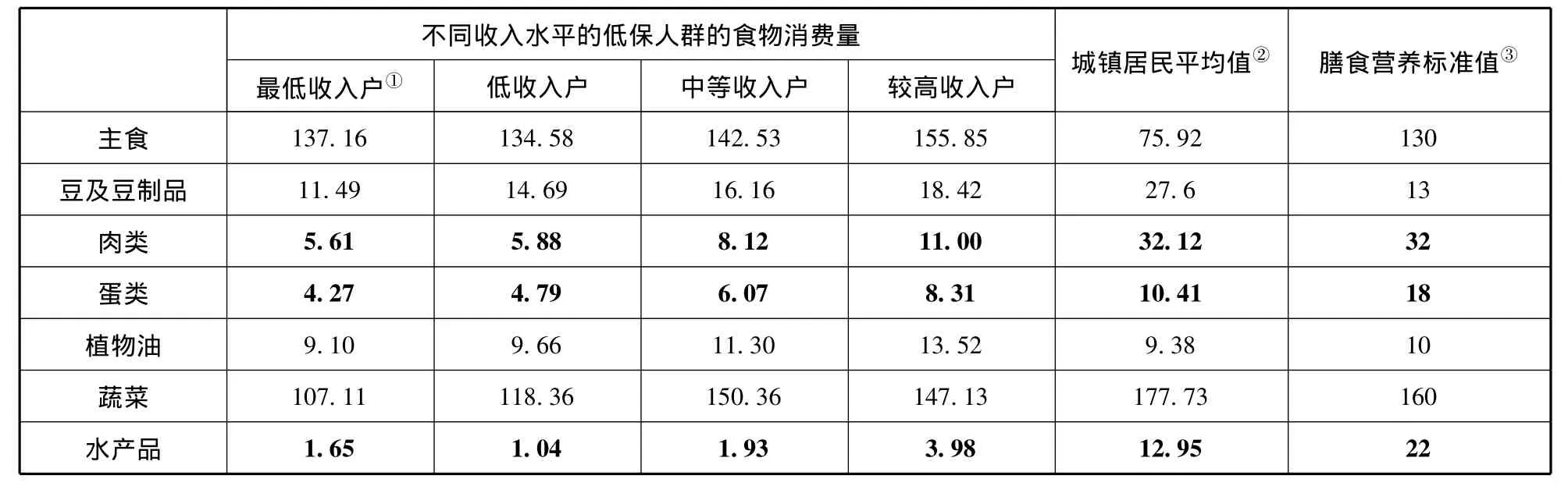

以湖南和甘肅兩省為例,其城鎮低保人群消費的食物還主要集中于主食(大米和面食)與蔬菜上,年均消費量為谷物139.36kg,蔬菜129.53kg;而在肉、蛋、奶及水產品方面低保居民的消費量極少,甚至可以忽略不計。同期的城鎮居民年人均糧食消費量分別只有75.92kg和117.56kg。由此可以看出,由于家庭收入的限制,低保家庭的食物消費結構單一,還停留在原始的植物性食物消費為主的水平上(詳見表4)。

表4 不同收入等級低保人群對各類食物的消費量(Kg)

①依據《中國統計年鑒-2007》整理得到。

②依據《中國食物與營養發展綱要(2001-2010年)》中提出的中國城鎮居民營養每日攝入標準制定。

③數據來源:中國人民大學,碩士論文《城鎮低保居民食物消費與膳食營養狀況研究——基于甘肅、湖南的調查數據》,屬中國農科院農經所2006年實驗性研究項目調研數據。

由表4可以看出,收入水平與居民膳食種類正相關。最低收入戶除了所消費的“糧食(主食)”能夠與國家標準持平外,各大類食品的消費量均不能達標,低保人群的肉蛋等產品消費僅是我國居民整體水平的1/3-1/2,水產品更是不足整體平均水平的1/10,差距顯著。而肉蛋奶是良好的營養來源,可以提供較谷物類食品更為優質蛋白質和Fe2+、Ca2+等營養素。由此可見,在居民內部不同收入群體間,收入水平的差異,制約了其膳食結構的完善,造成營養貧困,進而影響我國居民膳食營養水平的均衡發展。

(二)貧困人群營養和健康狀況不達標

在膳食營養結構方面,由于居民內部收入差距造成的不平衡性,使得收入水平較低的低保人群的膳食營養狀況顯著低于全國居民的平均水平。表5顯示的是被調查地區低保人群和同期城鎮居民的營養素攝入量對比,可以看出,被調查低保人群熱能和營養素的攝入量均遠遠低于國家標準,蛋白質、脂肪、熱量僅達到標準的 63.7%、43.13%和83.05%,低保人群的營養攝入量遠不能滿足機體的需要,其熱能供應甚至未達到聯合國劃定的溫飽線,處于饑餓狀況。

表5 低保人群日人均營養素攝入與同期城鎮居民對比分析

④數據來源:中國人民大學,碩士論文《城鎮低保居民食物消費與膳食營養狀況研究——基于甘肅、湖南的調查數據》,屬中國農科院農經所2006年實驗性研究項目調研數據。

⑤依據《中國食物與營養發展綱要(2001-2010年)》中提出的中國城鎮居民營養每日攝入標準制定。

2002年的膳食營養調查數據顯示,在貧困地區(如二、三、四類農村)和低保居民中,視黃醇當量、鈣的攝入水平等與城鎮的差距較大。以兒童維生素A的缺乏率為例,農村地區為11.2%,邊緣性缺乏率為49.6%,均顯著高于同期城市兒童水平(3.0%和29.0%),尤其是二、三、四類農村的兒童。貧困地區(四類農村地區)1~5歲兒童中約1/3表現為生長遲緩,1/6表現為低體重,是城市兒童的2~4倍。依據2008年對廣西壯族自治區貧困地區6歲以下兒童的營養狀況的調查顯示,兒童生長遲緩率為22.8%、低體重率28.7%,消瘦率11.2%、貧血率16.9%,均顯著高于當地平均水平,說明收入差距造成的消費不平等已經對低收入消費群體的營養健康產生了嚴重的影響,亟需國家相應的食物援助計劃干預改善。

在貧困家庭內部的食物分配不均衡,造成弱者如兒童、婦女、孕婦的境況更為不利,他們常常處于被犧牲的狀態。依據2002年中國居民營養與健康狀況調查數據發現,由于營養素攝入不足及不均衡造成孕期有3.1%孕婦發生“妊娠高血壓癥”,0.6%孕婦發生“糖尿病”等;此外,營養不良會嚴重影響胎兒和兒童的生長發育,影響貧困學生的學習效率,以至于貧困家庭的孩子一開始就處于競爭的劣勢。因此,這些亞人群的營養素攝入也需要國家相關項目的營養干預與教育指導。

(三)膳食結構不合理,營養不良產生的影響

綜上,雖然我國城鄉貧困家庭投入食品的支出在總消費支出中占比較大,由于其本身收入低,實際用于食品的消費金額少,以致主要食品消費量少質差,營養攝入不足,難以達到正常要求的攝入水平。因此,我國低保人群中的熱能和營養素未達標的比重依然較大,這部分人群仍處在營養貧困的狀態中。

1.熱能和營養素攝入量不達標影響我國勞動力素質

個體在熱能和營養的攝入量達不到正常需要標準的情況下,雖然可以根據能量攝入多少調整人體能量的支出,但是,這種調整會以效率的損失為代價。貧困人口大多在勞動密集型行業就業,體力消耗大,而他們的營養不良會大大降低其勞動的效率或勞動參與率。許多研究表明,在發展中國家,患有缺鐵性貧血的勞動力雖然也能從事體力勞動,但這些人因血紅蛋白的水平低而無法承受長時間的勞動,勞動產出受到嚴重影響。這種結果必然導致貧困人口本來就低的收入更加降低,而極低的收入又會使他們的營養更差,身體素質受到更大的破壞,貧困程度更趨嚴重,這是一個營養貧困的惡性循環。它不僅給貧困者的健康帶來災難,也會嚴重影響到整個社會經濟的發展。世界銀行的一項研究估計,僅僅是缺乏維生素和其他營養造成的居民生產力損失就相當于5%以上的國民生產總值。

2.營養不良顯著影響后代的健康

如果貧困家庭長期處于營養不良狀況,對其后代的身體健康影響是極其嚴重的。根據國內外營養和預防醫學的研究發現,兒童營養缺乏會導致早期發育不良,患兒達不到正常體格發育標準,營養素嚴重缺乏可直接導致腦神經損傷、智力低下、聽力減弱、注意力難以集中以及學習能力低下等。這種損傷是一個慢性過程,常常被缺少營養和健康知識的貧困家庭所忽視。尤其值得注意的是,在發育不良的兒童群體中,大約有10%的人成年后由于智障或其他疾病而落入必須由社會照顧的低能力群體,這個比率是正常發育兒童群體的5倍。

3.營養不良對貧困的代際傳遞效應

低收入群體中幼兒和青少年營養素攝入不足,將會影響其生長發育,孕婦、乳母的營養不良將影響下一代的身體素質和智力水平,造成的影響甚至會波及幾代人。居民沒有發育良好的健康體魄和正常的智力水平,就不能順利接受教育,擁有較高的工作和生產能力;能力的不足,勢必造成收入偏低,如此惡性循環,貧困難以從根本上消除。由此可見,營養不良對貧困家庭的貧困代際傳遞作用顯著。

綜上所述,低保人群受其收入不足的影響,食物供給不足,膳食營養不良,這種狀態將對我國居民人群的身體素質及健康水平產生深刻影響,進一步將會影響到社會人力資源,經濟發展,拉大貧富差距,抑制社會公平,最終會對整個國家的安定和諧產生消極影響。因此國家在加大扶貧政策的同時,應重視扶貧政策的效率,重視貧困人群的膳食營養狀況,并應通過國家相應戰略體系的構建,保證居民基本的食物消費與營養健康,促進國家整體健康水平的提升,充分實現社會公平。

三、立體扶貧救困政策下的國家食品援助計劃

在全面包容性的扶貧理念下,以建立完善立體的社會保障體系為目的,貧困標準的設置不應僅僅涵蓋地區經濟概念,而應建立以人為本的立體評價標準,應全面涵蓋經濟、醫療、文化、身心健康等眾多方面[11],更加強調對貧困人群健康水平的援助措施。針對上述問題,特此提出國家應加大對于貧困人群的營養援助,開展國家食品援助計劃。

(一)國家食品援助計劃對貧困人群進行營養干預的理論及實踐

營養干預是通過營養監測發現營養問題,采取相應的干預措施進行改進。許多國家實施的國民營養干預措施都起到了積極的效果,日本就曾規定中小學生每天要吃34種食品,有效提升了國民的整體身體健康素質。

眾多學者對于影響食物營養消費的研究聚焦于居民收入和家庭營養消費水平之間的聯系,普遍認為經濟水平和其他社會資源的不平等性制約了居民家庭食物消費的多樣性,進而影響了居民的營養水平(Burk1961,1968;George and King;Price;Thomas)。Babcock,Einstein和 Horstein等近一步分析認為在不平等的收入水平下各亞人群的營養狀況也具有顯著差異性。為了緩解居民營養狀況的不均衡,應通過構建行之有效的國家營養干預政策來實現改進。依據Mark G.Brown和S.R.Johnson等學者的研究發現,在立體扶貧政策中,通過政府營養干預,可促使低收入者可獲得更高的熱量攝入。同時,發放食品券方式對參與者的營養攝入的影響遠高于提高收入的方式對其的影響:在其膳食攝入方式上,參與實物補貼計劃的人群更傾向于在家就餐而非外食;因此可以看出,通過國家財政支持,實施食品券計劃等的營養干預措施是解決不同收入、不同地域人群食物消費和營養狀況不均衡的最佳途徑。

現階段,我國貧困居民由于經濟水平限制在飲食的選擇上,更趨向于選擇價格低廉的谷物類食物,忽略了蛋白質含量較高的肉蛋類食物的攝取。在現有的有限低保援助的情況下,也更愿意通過食用價格低廉的食物而節省開銷,將低保金用于其他方面。另一方面,在家庭中處于弱勢地位的婦女,嬰幼兒和學齡兒童受到的影響更為顯著。此外,以農村留守兒童最為典型的是,由于自身對于營養知識的匱乏,同時老師、家長的疏于指導,使其獲得的扶貧資金并未合理有效地轉化為生長發育急需的各類營養物質,而是購買了一些不利健康的食物,對其身心健康產生較大危害,使得援助資金的利用并未實現其援助目的。

針對上述類似問題,各國和世界衛生組織都進行了積極的探索,各國政府往往通過引入以“國家食品援助計劃”項目為主體的項目機制。以項目機制為主體一方面便于實施明確的績效目標控制,另一方面項目機制具有靈活的特性可針對外界情況的變化以及不同的利益需求作出主動、靈活、低成本、富有成效的反應(D·奧斯本,T·蓋布勒,1996)[12]。世衛組織“以營養教育為重點的學校健康促進項目活動”在世界范圍內的實踐證明,通過食品援助計劃中針對中小學生營養干預項目的實施可能提高孩子的學習成績和出勤率;在柏林,獲得營養指導的孩子取得了比其他學生更高的分數;在牙買加,獲得早餐供應的孩子在數學上取得了高分;在美國,低收入家庭的孩子在參與早餐計劃之后成績明顯高于未參與計劃的孩子。

綜上所述,我國急需開展“國家食品援助計劃”,從長期穩定的食品援助和營養教育等方面多管齊下,有效改善我國居民整體的營養健康水平,促進現有扶貧救困政策立體、全面、高效。

(二)他山之石——國外食品援助計劃

1.美國食品援助計劃

貧困居民的膳食消費問題,并非我國的特殊國情,而是全球范圍內共同研究和探討的問題。即使是世界上最富裕國家之一美國,仍然存在大量的貧困人口。幾十年來美國政府一直致力于開展積極的營養干預政策,建立了一套完整且嚴謹的國家食品援助計劃體系,取得了較好的效果。

美國每年從財政預算中拿出大量資金用于維護居民食品質量和數量安全。2010年政府部門在相關項目的投入總額約為1334.5億美元,占其財政總決算的3.85%,而其中直接用于食品和營養援助的部分占比就達2.83%,高額的投入和投入占財政預算的高比例都反映了美國政府對于貧困和弱勢居民食品消費和營養狀況的關注。國家除了財政支持外,以財政為依托的國家項目干預,為提升其國民整體營養健康狀況夯實了基礎,其中最為主要的干預項目是“國內食品援助計劃”(NFAP)[13]。

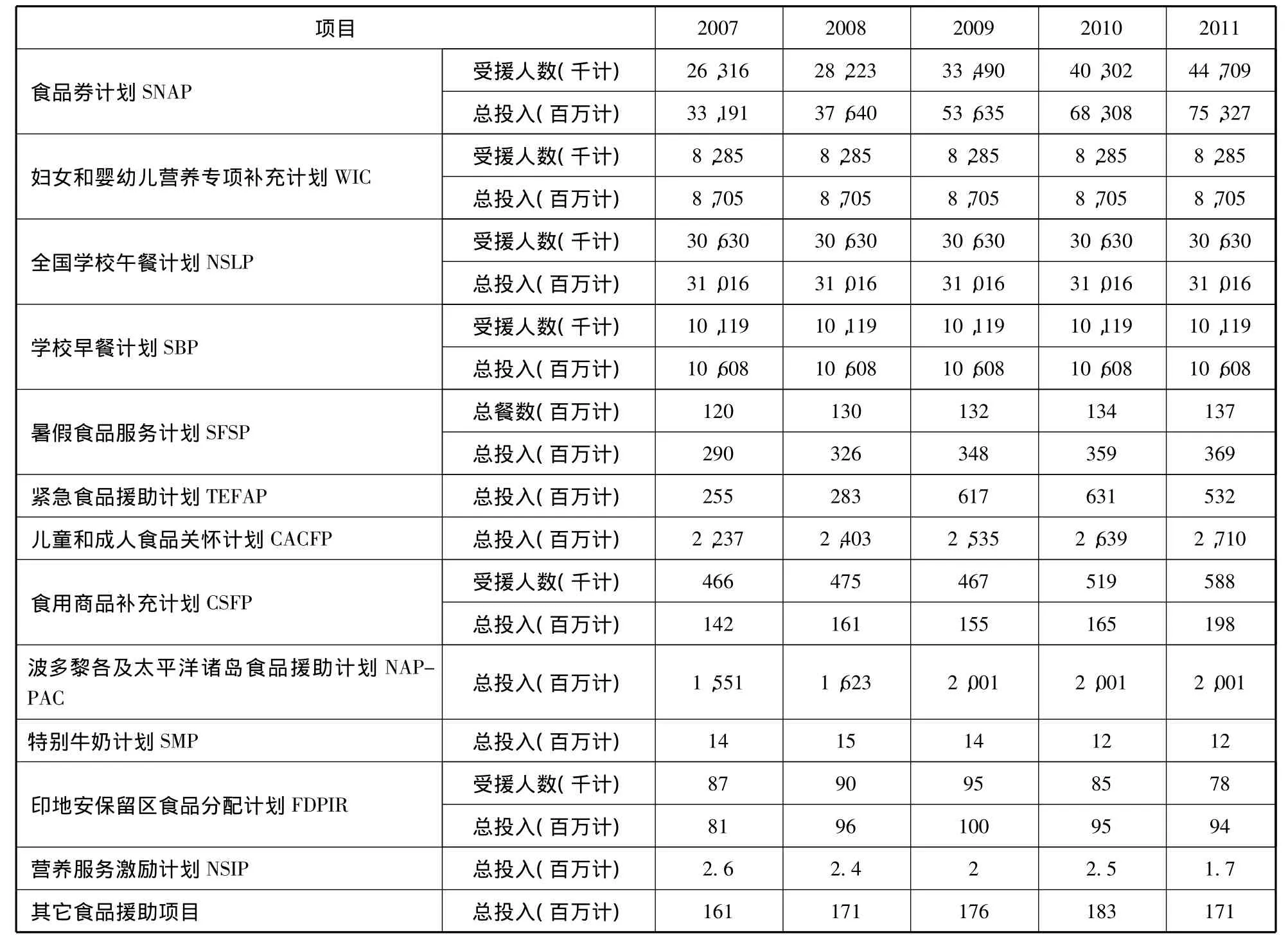

美國國內食品援助計劃的管理和運營經費主要來自國家的財政投入,其投入以項目注入的方式為主。自項目創立以來美國國會每年對其進行撥款,到2012年美國農業部(USDA)的食品營養援助計劃預算高達1119.77億美元,占USDA預算總數的77%,占總預算的2.83%[14]。這些資金全部以項目的形式發放,且逐年提高(詳見表6)。

表6 2007-2011財年美國食品營養援助主要項目[13]

美國食品與營養服務援助計劃旨在滿足社會中貧困人口的需求,關注營養密度最大化和營養平衡的問題。該項目最大的特點是具有較大的覆蓋廣度,一方面覆蓋人數眾多,據統計,目前每天每6個美國人中就有1個人接受一個或多個食品援助計劃所提供的食品援助;另一方面,項目覆蓋的亞人群種類多,其下的15個援助子項目分別針對不同年齡、生理狀況、地區,以及不同民族的各亞人群設置,從健康促進的角度出發保證國家營養目標的全面達成。

在多子項目體系的援助系統中,合理的監管機構發揮著舉足輕重的地位。而該項目在組織機構上,為保證項目高效有序實施,在美國農業部(USDA)下特別設立了專屬的管理機構,食品與營養計劃署(FNS),以該機構為紐帶,聯通各州政府、地方政府和非盈利機構,共同完成國家食品援助項目工作。即在項目內容上綜合規化,整體考慮,將該體系下各子項目按其特點分成具體的業務部門進行管理,又充分考慮各州地理位置,按區域設置辦公室分區管理,便于因地適宜地制定地區的政策和具體實施方案。

2.阿根廷、印度的食品援助計劃

不僅發達國家如美國積極開展食品援助計劃,發展中國家如阿根廷、印度、巴西、烏拉圭等國也積極開展相關項目,促進本國居民膳食營養結構完善。

阿根廷食品援助計劃作為國家三大扶貧項目之一,年投入從2000年的0.6億美元增加到2005年的2.5億再到2010年的3.32億美元,用以為孕婦、婦女、嬰幼兒、老年人等多個亞人群提供健康營養的膳食,強化膳食營養監控和營養教育等多方面內容。該項目直接覆蓋的人群從開始之初的2.6%不斷擴大,到2010年已經覆蓋了全國人數1/3,并持續擴大,2010年發放食品救助200萬人,發放代金券救助130萬人,保證了貧困人口特別是婦女兒童的基本生活需要[15]。同時阿根廷政府針對項目在實施過程中暴露出的相關問題,不斷對已有項目進行調整,添加新的子項目。到2010年阿根廷政府先后開展了9大食品營養項目,基本形成了國家食品援助體系,該體系也成為消除貧困促進社會公平的國家級重要項目。

印度政府針對國內的食品營養和援助計劃還強調5年的整體規劃。從1995年建立國家營養行動計劃(National Plan of Action for Nutrition,NPAN)以來明確了14個相關部門在改善國內食物營養中的角色。以婦女兒童發展署(Ministry of Women and Child Development,MWCD)和家庭福利和健康署(Ministry of Health and Family Welfare,MoHFW)兩部門為主導,積極推進相關食品援助計劃的發展,應對“印度營養挑戰”(India's Nutrition Challenge)。

印度政府的營養干預政策中最為典型的是1995年8月開始實施的“免費午餐計劃”(Mid-Day Meal Scheme,MDM)又稱營養午餐計劃或者午餐計劃,起源于全國初等教育營養資助計劃(National Program of Nutritional Support to Primary Education),該計劃著眼于改善小學生營養狀況,中央以提供免費的谷物及食物運輸津貼的方式給予支持[16]。免費午餐計劃在其實施的最初10年中進展緩慢,沒有引起人們特別的關注,使人擔心它也會像印度教育領域中的許多改革措施一樣“無果而終”或者“雷聲大雨點小”。但自2001年11月28日,印度最高法院通過的《食物權利法案》要求邦政府及中央聯盟區“為所有在公立小學及政府資助的小學階段的學生提供一頓至少含有300卡路里熱量和最少8-12克蛋白質的午餐,每年最少提供200天”,MDM項目迅猛發展取得了不凡的成就。到2009年該項目已實現覆蓋1.119億中小學生,覆蓋全國92.6%的中小學,總預算達668.802億盧比,約合12.31億美元[17]。印度從國家層面,邦/中央聯盟區層面以及地方管理層面三方面制定了項目措施,規范項目的實施,保證了項目的有效運行,并積極考評定期向社會公布:1)收到糧食的日期及數量;2)消耗的糧食數量;3)其它原料的采購和使用情況;4)參與免費午餐項目的學生數量;5)每日食譜;6)參與免費午餐項目的社區成員名冊等信息接受群眾監督。免費午餐計劃提高了學生學習的積極性,間接地提高了他們的學業成績。

四、建立和完善我國國家食品援助計劃的建議

我國社會保障與扶貧救困體系中與食品援助等相關的戰略項目計劃實施時間較短,項目計劃零散,不完善。國務院自1997年頒布《中國營養改善計劃》,2001年開始對農村義務教育階段貧困家庭學生提供“兩免一補”,并逐漸提高補助標準。但是到目前為止,仍不能做到全面覆蓋。2007年中央財政撥款,向中西部地區農村義務教育階段家庭經濟困難寄宿生提供生活費補助資金,到2010年累計撥款達137.2億元。覆蓋河北、內蒙古、重慶等21個省(自治區、直轄市)及新疆生產建設兵團下1228萬名家庭經濟困難的寄宿生。但是,即使有了這些投入,孩子們依然吃不上免費的午餐,解決不了部分孩子吃飯難、難吃飽的問題。

2011年10月26日,國務院常務會議決定啟動實施農村義務教育學生營養改善計劃,計劃中首要的一項措施是:中央財政按照每生每天3元的標準,為試點地區農村義務教育階段的學生提供營養膳食補助。試點范圍包括680個縣(市)、約2600萬在校生。國家試點每年需資金約160多億元,由中央財政負擔。2012年1月,國務院辦公廳正式印發了《關于實施農村義務教育學生營養改善計劃的意見》,為該項計劃的實施提供政策保障。

然而,該項目在具體的實施過程中,由于缺乏前期基礎設計建設的支持和后續相關資金的補充,產生了“有米無鍋”的尷尬現象:國家把營養膳食補助撥下去了,但農村學校食堂建設跟不上,硬件欠缺,同時實施營養餐計劃所需要的廚師聘請及工資撥付、設施配套及費用撥付等問題也未得到很好的解決。而此種相關的設施和人員,在全國大部分貧困地區都非常緊缺、突出和普遍,如果沒有配套政策和專項資金的支持及保障,全國貧困地區學校的供餐體系還是無法建立起來,不能及時與“營養餐計劃”配套。

因此,要想有效解決我國貧困人群的食物營養和健康問題,并不能只寄希望于一兩項獨立的項目,而是應構建立體完善覆蓋廣泛的國家食品援助計劃戰略體系:從硬件、軟件、前期設備設施投入、后期人員管理培訓、輔以貧困人群的營養教育等眾多方面通力合作,作為國家及扶貧和救助政策的重要內容,逐步有效覆蓋各亞人群,有效提升社會公用營養水平,維系社會公平。據世行研究測算,通過營養不良等貧困人口多發亞健康狀況的改善,可避免我國每年5000-9000億人民幣的損失。

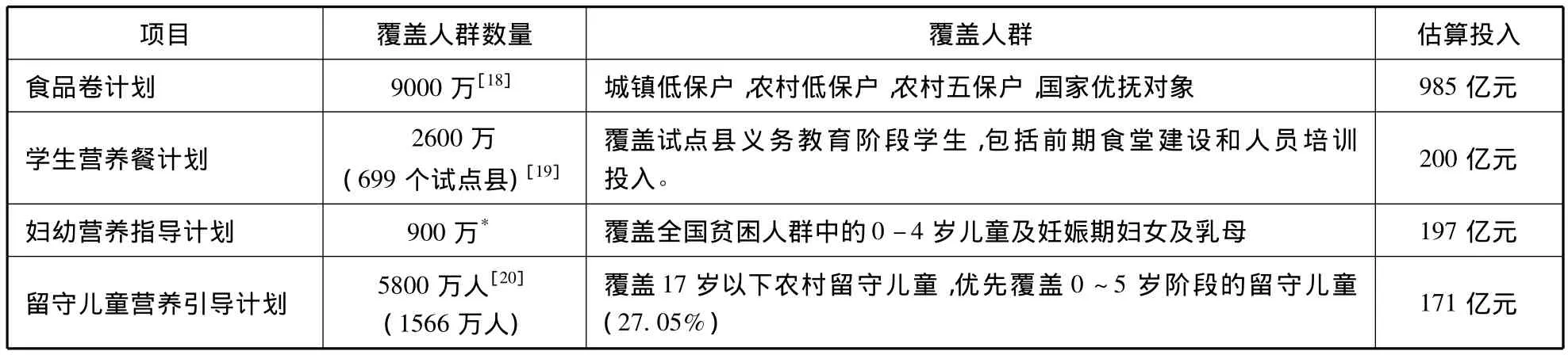

(一)建立完善我國的食品援助項目體系,覆蓋城鄉困難人群

建立一個相對完善的國家食品援助項目體系才能真正達成對城鄉貧困居民食品援助的全面覆蓋,解決不同人群的膳食營養問題,推動國民整體素質的提升。該計劃應該包括:覆蓋所有貧困人口的“食品券計劃”,重點保障學齡兒童的“學生營養餐計劃”,解決貧困家庭內部營養均衡的“婦幼營養援助”,以及專門針對0-6歲留守兒童營養及營養教育的相關項目等,上述項目力求實現的覆蓋人群及預算投入如表7。

表7 國家食品援助計劃體系中主要項目計劃覆蓋人群及所需費用估算表

(1)食品券計劃

我國2011年將貧困線上調到人均年收入2300元(2010年不變價),據此同年我國的貧困人口達到1.28億。現階段我國針對低收入者的救濟一般采用實物救濟或現金補助。實物救助主要用于應對突發事件,如向災區民眾提供御寒物品和口糧等;常規性的救濟活動主要是針對低收入群體的城市低保金制度、農村五保戶制度。但是上述措施在實施的過程中政府很難防范受助人或其監護人挪用救助款,很難保證救助款背后的政策目標不被扭曲[21]。

借鑒國外實踐經驗,我國應積極將食品券項目作為食品援助計劃戰略體系的重要組成部分。食品券計劃的基本目標是幫助低收入人群購買保障他們健康和營養所需的食物。食品券計劃與直接發放現金相比限定了購買范圍,其對受助者的營養可以間接等同于食物救濟;但與食物救濟不同,食品券計劃給予了受助者更多的選擇。

為充分實現食品券的功效,在具體的運行實施過程中,應通過規定食品券的使用范圍,明確限制條件,將食品券的應用范圍圈定于供人類消費的食物,明確禁止相關資金用于:任何非食品商品,如寵物食品、生活用品、家用電器等;酒精飲料或煙草制品;藥品及醫療用品等。為確保食品券福利以適當的數額發放給受助家庭,食品券項目還采取質量控制措施以提高福利資格及水平判定的準確率。

此外,從功能和效益上看,食品券項目兼具福利政策、農業政策和經濟政策三重性質。在保證了受援者在解決溫飽問題的基礎上進一步提高飲食的營養水平的情況下,促進了國內農產品的市場需求[22]。

(2)學生營養餐計劃

積極改善學生營養,增強青少年體質,是一項長遠的健康投資。上個世紀50年代美日等國就開展了學生營養午餐計劃,午餐提供機體日均所需營養素的1/3-1/2,費用均來源于國家財政支持,覆蓋全國學生總數的68%-93.5%。上述國家還通過學生營養餐計劃,強化了大豆蛋白和奶制品的營養攝入。因此,我國在建立實施學校營養餐的過程中,一方面要克服地區經濟水平差異性的影響,有效覆蓋全體義務教育階段適齡兒童。另一方面,要充分考慮我國學生身體健康的基本狀況,有選擇有目的的將營養強化措施加入到貧困地區學校營養餐計劃中,保證義務教育階段的貧困學生的營養供給和平均水平一致。

學校營養餐計劃,不應該僅僅是對營養餐本身的計劃項目,其還應涵蓋對于受援地區學校廚房等相關設備設施的構建以及人員如炊事員、營養師的培訓管理。在此方面,日本為我國提供了良好的參照,日本以學校午餐計劃為依托,由當地政府部門雇傭炊事員、營養員等,編制不隸屬學校,派遣到受援學校,保證每300名學生配備1-2名炊事員和營養員,承擔全部食品制作任務,并有國立公共衛生院營養部統一制定食譜,按地區統一配送。我國在加大對學生營養餐財政投入的過程中,應將人員和設備設施的投入涵蓋進去,統一規范管理。

(3)婦幼營養援助

中國的社會福利和救助是針對老年人、殘疾人和孤兒等弱勢群體的補缺型福利。缺乏對于婦幼這種特殊群體營養的水平的關注,因此構建我國食品援助計劃第三個重要方面是“婦幼營養援助”項目。該項目應主要構建三種形式的福利待遇:提供營養食品、在飲食中補充婦幼更需要的營養元素;進行營養教育;進行衛生保健和其它社會服務。對于受援者還應提供不同的補貼待遇,美國WIC計劃中婦嬰蔬菜水果的補貼待遇為:兒童每月6美元;哺乳期婦女每月10美元;其他婦女每月8美元,除了經濟援助還著重強化對一些食品進行補充,包括增加了水果、蔬菜及全谷物食物以及奶制品的供應。

此外通過“婦幼營養援助”項目的建立,將“事后救助”積極轉變為“實時救助”和“預防式救助”[23]。通過對貧困人群中妊娠期婦女和乳母以及兒童的營養進行改善和調節,有利于防止由營養不良造成的貧困代際傳遞,提升國民整體的身體素質,避免由于兒童營養不良問題對個人、家庭乃至國家造成損失,此外,項目一個重要的目的是開展營養教育,使更多的母親能有更好的營養醫師和相關知識。

(4)留守兒童營養引導計劃

隨著工業化、城鎮化化腳步的加快,越來越多的農民選擇進城務工,以增加其家庭收入。相應的,在農村地區,出現了一個新的名詞“留守兒童”。據調查我國農村目前“留守兒童”總數,達到了5800萬,其中42.8%的留守兒童是父母同時外出,交由爺爺奶奶或者外公外婆撫養,甚至有7.3%的兒童不確定或無人監護。留守兒童正處在成長發育的關鍵階段,其生活中缺乏了父母或者親屬對其教育,引導以及感情上的關心呵護,會對其成長產生消極影響。在食物營養方面,正處于生長發育關鍵階段的0-14歲兒童,不具備照顧自己的能力,而其監護人由于年事已高,本身能力較低,不能有效地輔導和關注其食物營養。

由于受到經濟條件的制約,留守兒童及其監護人在節儉方面表現得更為突出,飲食方面,不敢奢求吃好,吃飽成為其唯一的目標。此外,營養知識的不足嚴重影響了該亞人群的營養狀況,飲食結構的不合理和營養搭配的不協調成為該兒童群體成長的主要制肘。0-5歲兒童,尚未接受義務教育,屬于食物營養項目管理的空白階段,亟需納入相關食品援助項目體系。

(二)推動國家財政進一步向民生領域傾斜,提高相關資金利用率

要解決我國低收入群體的膳食消費質量,最重要的方式是強化相關的食品援助項目,釋放其資金制肘。為了實現對貧困居民的食品援助,我國民間曾開展了相關資金籌措的探索。其中比較典型的是2011年3月9日,媒體人鄧飛在微薄上號召開展“免費午餐”活動。該活動向全社會募集善款,倡議按照3元一餐的標準為貧困學童提供免費午餐,到2011年04月2日正式啟動募集了176萬余元善款,幫助貴州、河南和湖南三地的7所山村學校的孩子吃上了免費午餐,還有10多所學校提出申請,等待審核。

我國人口基數大,貧困人口多,營養援助項目所需資金數動以千億計,這是基本國情,僅靠社會募集很難保證項目長期進行下去,這就需要國家財政進一步向民生領域傾斜。相較于美國的用于食品援助年均981億美元的投入,我國現階段直接用于食品援助的投入遠遠不足。2011年國家加大了對食品援助的投入,預計之后每年投入160億元用于保證農村貧困家庭義務教育階段學生的膳食營養援助,但是在較大的貧困人口基數下,該項投入與全面覆蓋所需人群的公共需求相比尚具有較大差距。

上文曾對我國主要食品援助計劃項目主要覆蓋人群和預期資金做出估算,合計達1553億元,該數據的計算依托了我國國家整體經濟水平,并借鑒美日等國實施相應項目時的資金投入量。該數額較大,僅僅依托中央財政很難全面實現,需要地方政府也應加大相關投入,與國家層面投入資金一并用于我國食品援助項目。此外,國家用于營養監測的投入也不能滿足基層監測的需要。可見食品援助計劃,尚有很大的資金缺口,需要強化國家相關財政政策與之配合。

我國社會保障和扶貧救困項目的管理部門,權責分散,缺乏類似于美國FNS這種全面協調針的機構,難以實現對扶貧和救助資金的合理統籌規劃和使用。據《2008中國農村貧困監測報告》顯示,針對貧困人口的扶貧項目和資金投入,并沒有優先用于貧困人口。2007年所調查的農村貧困戶中,只有19.5%的農戶得到扶貧項目支持。據我國檢察部門統計,僅2012年1月至11月間,扶貧資金被職務侵占就高達27.7億元。同時由于最低生活保障金投入過程中目的性不強,以致絕大多數的貧困家庭其膳食營養水平仍達不到聯合國規定的溫飽線,處于饑餓狀態。需要強化對于相關項目的管理,充分有效的覆蓋貧困居民保障營養供給。食品援助計劃,通過將各部門與食物營養相關的項目或政策整合,形成完善統一的食品援助計劃體系,以項目的形式統籌管理,明確項目目標,限制援助資金的使用方向,避免資金被挪用,提高利用率。

(三)適應新情況,滿足新貧困群體的公共需求

改革開放30年來,制度的變革,城鎮化的演進,尤其是未來,城鎮化步伐的加快,最終勢必演化為我國貧困人群不僅存在于農村,也存在于城市。反貧困政策應適應新的社會形勢,不僅要注重農村的貧困問題,也要關注城鎮居民的貧困問題;不僅關注區域的差異,也要關注個體的差異;不僅要關注現有的狀況,還要關注貧困產生的原因和結果,并逐步實現由傳統的“救濟型”向“福利型”轉變。

同時,食品援助計劃的建立和完善,可以極大豐富和發展我國的扶貧救困政策,拓寬扶貧政策的覆蓋范圍。以“婦幼營養援助”項目為例,我國現行的社會救助體系中對于婦幼的援助還多停留在承擔了該體系最低層次的孤兒、殘兒、艾滋病致孤、致病兒童的救助,并未將貧困育齡婦女和0-6歲的幼兒作為常規的援助和監測對象,對扶貧救助政策的全面和立體化構建造成嚴重缺陷。雖然,在社會中存在以紅十字會等民間機構建立的基金項目的重要補充,但該種方式的救助體系還是較為脆弱,不能全面了解和反映婦幼健康狀況的。通過國家級項目體系的構建,強化從食品援助角度投入的多層次多人群多區域的援助項目,建立不同層次的社會救助制度體系,將單一的扶貧救助項目多樣化立體化。

此外,通過食品援助計劃,將改善貧困人群的營養水平,從實現社會公平的角度來考慮,應將此項目長期化。國家食品援助計劃的最終目的不是簡單地給予受援對象相應的資金,而是強調援助與營養教育的協調,潛移默化的影響受援者的食物消費結構,最終實現對于弱勢群體的保障,避免貧困的代際傳遞。

(四)建立開放性的項目體系,銜接其它社會保障和扶貧救困項目

我國應該構建一個集營養監測、營養援助、營養教育、醫療健康知識傳播,四位一體的開放性國家級食品援助項目體系,作為扶貧救困政策最重要的支撐。開放性項目體系不僅注重項目體系內各子項目之間的聯系,而且要有效銜接其它社會保障和扶貧救困項目。

營養調查、營養監測是食品援助計劃的基礎,我國原有十年一次的膳食營養調查,雖然自2010年起已經將頻次提高到每五年一次,卻仍不能有效反映我國居民膳食營養狀況的現實情況。這是由于:我國正處于經濟快速發展的時期,一段時間內居民的收入和消費變化較大,五年一段的數據很難跟上其變化的速率,缺乏實時性;同時,僅有的研究數據并未及時有效公開,不利于數據資源的共享和對國家營養健康狀況的整體評價。此外,現有的全國膳食營養調查,是尋求全國范圍內的平均數據,作為異常點出現的亞人群的營養狀況往往在平均過程中被淹沒,不能反映到最后的統計數據中,使得統計數據缺乏有效性。

為應對上述問題,我國除了加大膳食營養的調查頻次外,還應建立各亞人群的營養狀況調查,作為全國居民膳食營養調查的重要補充。正如美國隔年一次的糖尿病、肥胖等亞健康疾病的調查,就為美國居民的營養健康狀況的提供了重要的補充資料,有助于國家政府及時發現居民的營養變化情況,有效預測未來的健康發展趨勢,積極開展對消費者的正向引導,通過營養教育和營養標準規范等手段,實現膳食營養調查對亞健康狀況的及時防范。

在實際操作過程中應加強各項目之間的聯系和對接。食品援助計劃項目應不斷強化與其它社會保障和救濟項目間的對接;“婦幼營養援助”項目在實施的過程中,勢必存在與兒童福利項目部分重復,因此應加強項目之間的協調,共享信息資源,避免基礎設施的重復建設。此外,我國還亟需建立完善的食品援助法律體系,強化食品援助項目體系與國家法律法規政策的關聯性,通過相關法律規章的制定,將項目長期化,固定化,并以相關規范為依托,強化對于項目績效水平和執行效率的評價考核。

[1]王麗華,孟湘泓.反貧困視覺下的我國社會救助制度安排[J].甘肅社會科學,2012(2):46-49.

[2]遲福林.第二次轉型:處在十字路口的發展方式轉變[M].北京:中國經濟出版社,2010.

[3]汝信,陸學藝,李培林.2010年中國社會形勢分析與預測[M].北京:社會科學文獻出版社,2010.

[4]閻鳳橋,文東茅,韓嘉玲等.我國民辦基礎教育發展的地域性、階層性與多樣性分析[J].民辦教育研究,2006,5(3):75-83.

[5]沈 紅.中國貧困研究的社會學評述[J].社會學研究,2000(2):91-103.

[6]韓嘉玲,孫若梅,普紅雁等.社會發展視角下的中國農村扶貧政策改革30年[J].貴州社會科學,2009(2):67-76.

[7]李 周.中國反貧困與可持續發展[M].北京:科學出版社,2007.

[8]胡錦濤:合力應對挑戰、推動持續發展[N].人民日報,2009-11-15(2).

[9]世界銀行東亞及太平洋地區扶貧與經濟管理局.中國貧困和不平等問題評估[R].北京:世界銀行,2009.

[10]汝 信,付崇蘭.城鄉一體化藍皮書:中國城鄉一體化發展報告[R].北京:社會科學文獻出版社,2011.

[11]葛深渭.貧困標準變遷與扶貧政策研究綜述:回顧與展望[J].中國集體經濟,2009(7):84-85.

[12]D·奧斯本,T·蓋布勒.改革政府——企業精神如何改革著公營部門[M].上海市政協編譯組和東方編譯所編譯.上海:上海譯文出版社,1996.

[13]USDA.USDA FY2012 Budget summary and annual performance plan[OL].http://www.ocfo.usda.gov/budgetsummary.htm,2012-12-21.

[14]USDA.USDA-Strategic Plan FY 2011-2016[OL].http://www.fsis.usda.gov/PDF/Strategic_Plan_2011-2016.pdf,2011-9-14.

[15]劉 堅.消除貧困的有益借鑒—關于墨西哥、阿根廷兩國消除貧困情況的考察和啟示[J].農村工作通訊,2006(1):28-30.

[16]安雙宏,黃姍姍.印度初等教育中的“免費午餐計劃”評析[J].教育探索,2011(5):158-159.

[17]Ministry of Human Resource Development,Government of India.Annual Report 2009-2010[OL].http://education.nic.in/AR/annual reports.asp,2010-09-08.

[18]人力資源和社會保障部[OL].http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/SYgundongxinwen/201304/P020130418582120334099.pdf,2013-04-01.

[19]教育部[OL].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6200/list.html,2012-01-17.

[20]全國婦聯、全國心系好兒童系列活動組委會.農村留守兒童家庭教育活動調查分析報告[R].北京:全國心系系列活動組委會,2010.

[21]劉太剛.美國聯邦政府的食品券項目及其借鑒意義[J].學習論壇,2010(5):48-50.

[22]戴增義.美國的食品券制度[J].世界知識,1993(22):22-23.

[23]劉 娟.美國WIC項目及對我國婦女兒童救助制度的啟示[J].人口學刊,2011(6):51-57.