服務外包、服務革命與發展中國家經濟增長——基于印度案例的探討

對外經濟貿易大學國際經濟研究院副研究員 姜榮春

2013年,我國服務業占GDP比重首次超過工業,成為最大的經濟構成部門,引起各界關注。服務經濟在發展中國家占主導并非中國獨有現象。印度在1990年代服務產業就成為第一大經濟組成部分。最近二十年,隨著經濟全球化的深入發展和網絡信息技術在全球范圍內的普及,印度以服務外包出口為驅動的現代服務業帶動經濟增長的獨特發展模式尤為矚目,被稱之為“服務革命”。

學術界對于服務經濟能否帶動持續增長始終存在明顯分歧。本文主要聚焦于印度案例,探討以服務外包為主導的服務革命對印度經濟增長的影響,在此基礎上進行重新解讀,以期豐富和深化我們對服務經濟與增長關系的理解。鑒于我國已進入服務經濟快速發展期,深入研究印度在服務外包方面的經驗和服務經濟增長模式具有重要實踐意義。

印度服務外包經驗概述

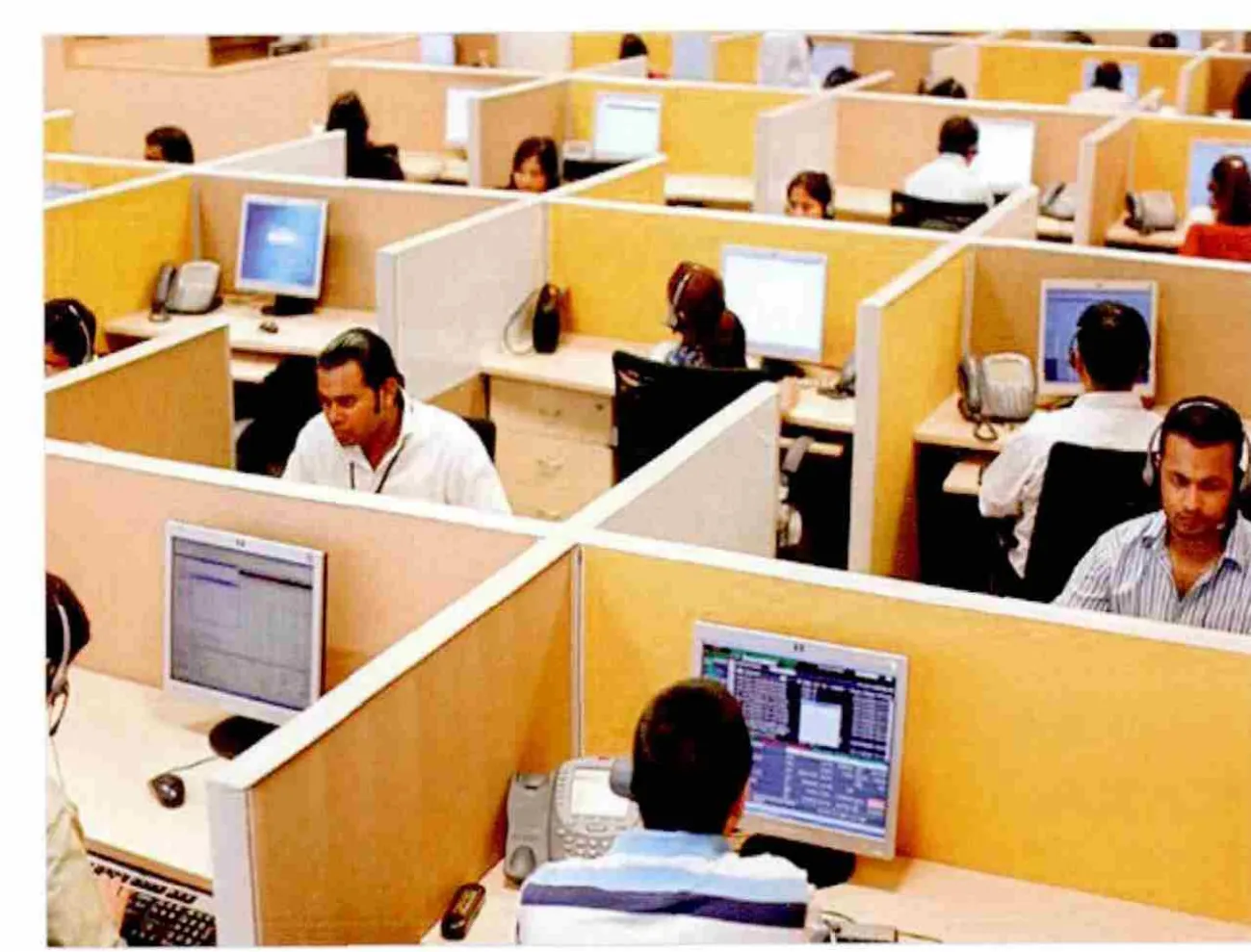

印度服務外包產業大發展是經濟全球化深入發展、信息技術進步與對外開放的結果。當前印度服務外包產業已擁有企業16000多家,其中軟件公司3000多家,總收入達1050億美元,占GDP比重達8%;出口860億美元,占總出口比重約四分之一,直接帶動就業達300萬人以上,間接創造就業則高達1000萬。不僅帶動了以班加羅爾等一線城市為中心的區域經濟增長,還不斷向二三線城市、小城鎮和農村地區擴散,其發展收益逐步惠及更廣泛的人群。

從主要發展歷程看,印度軟件和服務外包業起步于20世紀70年代中期的軟件開發,當時主要采取海外派駐員工現場交付服務的模式。本階段產業發展的主要特征有:完全的出口導向、創始人具有美國教育背景,幾乎沒有外國資本、政府和國有企業的參與,服務內容以系統維護和應用編程等低附加值業務為主等。1985年,德克薩斯儀器公司最早在印度建立電路設計與開發中心,緊隨其后,通用電氣公司開始將部分研發和業務流程服務外包給維布絡(Wipro)公司,開創了離岸服務外包的新模式。

1991~1993年印度開啟了有史以來最大規模的經濟改革,廢除了工業許可證制度、撤銷了貿易和外匯管制,加之后幾屆政府持續的開放政策,為服務外包的發展掃清了制度障礙,特別是電信業的開放顯著改善了遠程通訊基礎設施的質量,大幅度降低了網絡通訊成本,不僅擴展和深化了與跨國公司的合作關系,也促進了本土企業的成長。2000年前后出現的“千年蟲”問題帶來源源不斷的外部需求,大量印度計算機人才參與解決美國等西方國家遭遇的千年蟲問題,成為促進印度服務外包產業規模化加速發展的助推器。這一時期,企業數量劇增,但常規編程和系統維護等低附加值工作仍占較大比重,現場服務逐步向離岸交付模式轉變。

2002年特別是2005年以來,印度服務外包產業加快轉型升級,逐步進入以創新和價值增值為主要競爭手段的成熟期,特別是在2008~2009年危機期間,表現出巨大彈性和卓越的抗危機能力,經危機洗禮后,印度本土企業的總體規模、全球化運營能力和創新水平大幅提高,全球壟斷優勢和整體競爭力進一步提升。到2011年,印度有4家本土服務企業年收入高達50億美元以上,9家超過10億美元,75~80家收入在1億美元到10億美元之間。當前印度在海外78個國家設有600多家全球交付中心,來自海外分支機構的收入超過120億美元,占到總體收入的16%以上,外籍雇員遍布上百個國家,占到總雇員人數的20~30%。印度服務外包產業收入占全球市場份額穩居50%以上,其中,中高端服務業務占到全球市場的三分之一以上,不少企業成為有實力與傳統西方企業同臺競爭的新興跨國公司明星企業。

印度企業能夠實現逆勢發展和產業升級與其持續多年的大規模研發投入和成功的海外并購戰略密不可分。研發投資支出已占到產業總收入的3.5%,并購方面,僅2010年和2011年就達107次,并購總額15.4億美元(NASSCOM,2012)。與此同時,為了實現對成本效率的持續關注,印度企業加快向二三線城市、小城鎮和農村地區擴展業務,不但大中型企業出于成本效率和人才競爭戰略考慮,積極開拓二三線城市的人才資源,印度還出現了專門在小鎮和村莊開展外包業務的一些小型企業。此外,由印企開創的GDS系統,推動服務外包業務由離岸交付模式向全球交付模式(GDV)轉型升級,掀開了全球離岸服務業的新篇章,也為更多發展中國家提供了進入離岸服務價值鏈的新機遇。

在過去的二十多年,印度的服務外包產業從班加羅爾等少數城市開始,以“星星之火、可以燎原”之勢,逐步擴展至其他城市乃至小城鎮和農村等更廣泛的地區,成為帶動出口、就業和增長的新引擎,不僅在大中城市培育了一批充滿活力、具備全球視野和現代意識的中產階級,還為解決小城鎮和農村地區乃至其他發展中國家的就業和可持續發展帶來希望,產生了顯著的社會經濟效應。

支撐印度服務外包產業發展和升級的主要因素,現有研究提出如下幾個方面的原因:一是基于要素層面的比較優勢,主要是低成本技能勞動力的可用性。二是持續增長的海外需求。三是良好的創業生態系統,例如殖民時代遺留的資本主義傳統、印度人的創業精神和從未中斷的私有制體系、海外移民的作用、發達國家跨國公司、基礎設施和產業集群、政府政策及上述因素之間的復雜互動關系。上述因素中,有些為印度所獨有,但更多則不同程度地同時存在于其他發展中國家。

印度“服務主導型增長模式”和“服務革命”兩種對立觀點

印度作為發展中國家,由以服務外包為主導的現代服務產業帶動出口和經濟增長的新型發展模式,引起從世界銀行到各國政府、學術界和產業界等眾多組織機構的廣泛關注、研究和效仿。

目前國內外學術界對印度“服務主導型增長模式”存在著兩種對立的意見:

第一種觀點:借助于服務先行并帶動經濟整體增長的發展模式,印度已由傳統農業社會跨越工業社會階段直接進入服務經濟社會,以現代服務為主導的經濟增長打破了長期以來“工業化是經濟發展唯一路徑”的“鐵律”(Ghani,2010),開創了發展中國家實現現代化的新模式,為發展中國家尋求工業化之外的其他發展路徑提供了新可能。

第二種觀點:印度模式是由印度國情決定的,并不意味著對傳統工業化模式的跨越;由于服務外包主要集中于少數重點城市,對勞動力文化素質和技能水平要求較高,只能吸收具備較高教育水平的勞動力就業,絕大多數低素質人口被排除在外,屬于一種“缺乏就業的增長”。因此,靠服務外包難以實現長期經濟增長和持續發展,也無法實現大面積減貧,也就談不上為其他發展中國家提供借鑒。

印度“服務主導型增長模式”和“服務革命”的再解讀

印度經驗可以繼續觀察,不宜過早下結論。如果以服務經濟占GDP比重50%作為進入服務經濟時代的標志,印度在1999年就已進入服務經濟時代;此后服務經濟在GDP中的比重持續了穩定增長態勢,到2012年,這一比重為57%。在以服務外包為主導的現代服務產業的帶動下,印度已進入服務經濟時代確定無疑。爭論的焦點在于,印度是否能夠通過優先發展IT帶動的現代服務產業,來實現經濟長期持續增長,并最終驅動國家整體發展。

印度以現代服務經濟為先導帶動出口和經濟增長的現象不是一個孤立事件,應視為更廣泛增長的一部分。這個過程可以從橫向和縱向兩個維度來看。

橫向是說印度的增長屬于最近二三十年新興經濟體整體崛起的一部分,前有亞洲四小龍,之后是中國、巴西和南非,印度稍后。由于內外部條件所限,各國經濟增長起點和路徑各有不同,正如中國是從農村和鄉鎮企業以及制造業出口增長開始的,而印度則發端于部分城市的軟件和服務外包產業。

縱向是指就印度自身而言,服務外包產業的高速增長并非橫空出世,激發這一增長的因素是多方面的,首要因素是1991~1993年的全方位經濟改革、積壓多年的高素質人才儲備以及有利的外部政治經濟環境。關于服務外包產業的快速發展能否持續并帶動經濟長期增長問題,仍然取決于內外部多種因素的影響,從本質上說,這是一個關于發展中國家、具體說是印度經濟中長期增長的故事,而非只關于印度IT服務經濟增長的故事。換句話說,印度現代服務經濟能否保持長期持續增長并帶來更廣泛的發展效應,很大程度上取決于該產業以外的一系列國內外政治經濟因素。

如果聚焦印度服務外包產業本身,其增長活力和巨大彈性在2008年以來的經濟蕭條中已得到充分展示,經過危機洗禮,印度服務外包產業在國內經濟中的比重繼續提升,在全球市場的壟斷優勢進一步加強,全球化運營能力和國際競爭力顯著提升,為拉動整體經濟增長和就業做出了重要貢獻。如果把經濟發展的過程視為把資源(主要是勞動力)從低勞動生產率領域轉移到高勞動生產率領域的過程,迄今為止,可以把印度的服務增長解釋為勞動力從低勞動生產率的農業向高勞動生產率的現代服務業流動的過程。并且,已有嚴肅的學術研究為這一判斷提供了經驗證據。根據世行一項近期研究結果,在印度等南亞國家,最近二十多年中,服務產業勞動生產率和全要素生產率增長不僅遠遠超過農業,也顯著超過制造業,甚至可與東亞地區制造業生產率增長相比,已成為推動該地區整體經濟增長和發展轉型的新型發動機。

此外,服務外包產業對于其他地區和其他產業的帶動作用也不可小覷。根據發展累積因果論,某一地區或某些產業因初始優勢比其他地區或產業發展得快一些,其后可能會因極化效應和擴散效應逐步形成地區經濟中心(Ghani and Kharas,2010),帶動其他地區和其他產業發展。這也是中國已經發生和正在發生的過程,即“先富帶動后富”。印度經驗的最新實踐或許正在為此做出新的注解,對于人們擔心的低素質人口無法直接進入現代服務產業,進而不能分享發展收益的問題,不宜以靜態而應以發展的眼光來看,印度教育產業已經在對服務外包的人才需求做出反應,在IT服務產業集聚地區,高中入學率顯著提升。此外,根據有關研究,一個新增服務外包直接就業,還可以間接拉動4份間接工作崗位,這些崗位通常具有低端勞動力密集型特征。因此,與農業和制造業相比,減貧與服務部門增長的關聯性更強。

另一方面,如前所述,廣為詬病的“過度區域集聚限制增長覆蓋面”的問題也在悄然轉變,在危機導致的成本壓力的推動下,印度服務外包產業開始由一線城市向二三線城市、小城鎮和農村地區擴展,不僅大型企業嘗試在這些地方建立后臺服務運營機構,甚至少數旨在推動落后地區發展的社會型企業已實現可持續發展,積累了寶貴的初步經驗,展示了充滿希望的發展前景。正如在服務外包產業開啟之初,德州儀器曾在推動政府改善基礎設施方面起到積極作用,盡管二三線城市,特別是小城鎮和農村地區的基礎設施有待完善,如果服務外包在這些地區的發展有足夠的利益支持,企業就會謀求推動當地政府和其他社會資源積極改善基礎設施,從而不僅解決服務外包本身發展的瓶頸約束,還會促進整體發展環境改善,最終帶來更多發展機會。事實上,即使在偏遠地區未能實現充分發展的現階段,由于服務外包增加了大中城市的就業機會,吸引更多人涌向城市,改變了偏遠地區的勞動力市場結構,因農村勞動力供給減少,帶動了工資水平的上漲。實踐中,印度已出現農村工資上漲速度高于城市的現象。

一些跡象顯示,印度的服務經濟發展有望形成良性循環,我們應有耐心關注,并持謹慎樂觀態度。

印度經驗的啟示

最近二十五年,作為最大的發展中國家之一,印度令人意外地成長為享有盛譽的服務出口大國,從農業型經濟直接進入到服務型經濟。這為研究服務經濟和發展經濟學提出了重要的課題。印度服務主導型經濟發展模式可持續嗎?能夠創造更多就業和大幅度減貧嗎?印度增長模式是否意味著打破了“工業化是推動發展中國家迅速發展的唯一途徑”的鐵律?其發展經驗是否可為其他發展中國家復制和借鑒?

我們希望通過聚焦于過去二十年印度“服務主導型增長模式”發展經驗的分析,對探討服務外包、對發展中國家發展轉型能夠起到“窺一斑而見全豹”的作用。我們認為,迄今為止,以服務外包為主導的現代服務業增長對于印度經濟的出口、增長、就業和減貧做出了重要貢獻,盡管影響力仍然有限;但是,若從長期和發展視角看,印度服務主導性經濟發展模式有望形成良性循環,通過擴散效應和涓滴效益將發展收益惠及更廣泛的地區和人群,從而為持續增長、就業擴張和減貧做出更大的實質性貢獻。

需要說明的是,雖然這里重點討論了印度案例,事實上,盡管發展規模和水平有所不同,離岸服務外包產業的快速發展和擴張是新興市場普遍存在的現象。除了印度,菲律賓、中國、中東歐、非洲、中南美洲及加勒比地區等廣大發展中國家都已加入服務外包國際競爭行列,菲律賓甚至已在客戶服務和后臺BPO業務方面出現超越印度之勢,中國的產業規模也達數百億美元之巨。考慮到全球經濟中服務業比重已占到70%以上,不同地區特別是發達國家和發展中國家之間的服務提供成本仍然差異巨大,能夠低成本提供和出口的非人工服務比重持續上升,而現有移民政策又難以發生根本改變,服務外包作為服務全球化深入發展的主要載體將長期持續且前景廣闊。

毋庸置疑,對于發展需求迫切的廣大發展中國家來說,這是一個存在巨大發展紅利的領域,盡管目前發展效應并未充分展現,但隨著服務全球化的深入和快速推進,那些擁有潛在服務生產優勢的后發展國家,完全有可能通過融入全球服務生產貿易體系,實現持續增長和發展轉型。2013年,在印度國內經濟增速放緩、盧比動蕩以及即將到來的印度大選的影響下,雖然國內市場增長陷入低潮,但在海外市場的支持下,印度服務外包產業仍然實現了較高速度的成長,這充分表明,該產業具有強大韌性。

與印度相比,同為發展中大國,中國擁有發達的制造業,但服務經濟特別是信息技術驅動下的現代服務經濟顯著滯后,擁有巨大發展空間。當前,我國已進入服務經濟快速發展期,深入研究印度在服務外包發展方面的寶貴經驗和服務經濟增長為主導的發展模式具有重要實踐意義。未來應進一步深入探討以服務外包為主導的現代服務經濟發展規律、社會經濟效應及其具體實現機制,以服務于實踐發展,制定旨在符合服務經濟發展規律的政策工具。