“主客”感知對比下民族地區旅游環境影響測評

劉星,黃燕玲,羅盛鋒,劉永麗

(1.2.3.4.桂林理工大學旅游學院,廣西桂林 541004)

“主客”感知對比下民族地區旅游環境影響測評

劉星1,黃燕玲2,羅盛鋒3,劉永麗4

(1.2.3.4.桂林理工大學旅游學院,廣西桂林 541004)

以桂、黔民族旅游地為例,從“主、客”的角度對比分析二者對旅游環境影響感知的異同,并對“主客”間感知異同的原因進行了探析。研究發現,“主客”對旅游正面環境影響的感知強于負面,且雙方對旅游正面環境影響的感知程度較一致;負面感知上雙方存在較大差異,居民的負面感知不如游客強烈。影響“主客”對旅游地總體旅游發展滿意度的環境指標同樣存在差異。

居民;游客;感知;旅游環境影響;民族地區

一、引言

“旅游業不僅是一只會下金蛋的鵝,而且也會弄臟自己的巢。”[1]各種旅游影響問題日益引起人們的關注,旅游發展在很大程度上依托旅游地的自然環境和人文環境,可持續旅游的提出讓人們從更深的意義上理解和思考旅游發展與環境的關系,因此旅游環境影響已成為旅游影響研究中最為突出的一個主題[2]。利益主體的感知是評價旅游地可持續發展的核心標準之一[3],同樣,利益主體的滿意度將直接影響其后續行為以及旅游地的長遠發展。當地社區居民與旅游者是最重要的兩大群體[4],即“主人與客人”(下文中簡稱“主客”)。對旅游地的居民來說,他們所感受到的旅游發展帶來的影響是復雜的,他們既是相關旅游活動的接待者,也是參加者,同時也是重要的旅游利益相關者,為了獲取當地居民對旅游業的支持,無論是在旅游業發展較為成熟的歐美國家,還是在那些正在快速發展旅游業的國家,都對此給予了高度關注[5]。作為客人的旅游者是旅游影響的主要制造者,旅游者給旅游景區帶來豐厚經濟利益的同時,也使景區的負面影響更加突出,旅游業可持續發展離不開游客環保認知的提升與行為自律,因此游客視角下的旅游影響研究同樣具有重要的現實意義。將“主客”聯系起來進行對比分析,了解旅游兩大利益主體對旅游環境影響感知的異同,進而探討感知差異形成的原因,有助于客觀、理性分析和評價旅游發展帶來的利弊,避免從單一角度看問題,過分夸大或者貶低旅游造成的環境影響,更有助于管理者從主、客等多角度、全方位地針對旅游地產生的問題進行有效管控。

二、國內外研究綜述

國外有關旅游環境影響感知的研究可以追溯到上世紀70年代,90年代中期之后隨著環境日益惡化,相關的研究文獻逐漸增多,其中多側重于旅游單體資源的保護。隨著新世紀的到來,旅游活動造成的生態環境破壞成為關注焦點,在此基礎上,環境影響研究由單體資源保護提升到整體宏觀環境的保護[6]。相比而言,國內關于旅游環境影響感知的研究起步較晚,尚處于概念引入和理論初探階段,僅有極其少量文章集中于旅游環境影響感知類研究,唐承財等從旅游地可持續發展的角度指出了現行相關研究方法的不足,并提出從社會、經濟、生態、環境4個方面全面綜合測度不同類型旅游地可持續發展水平與潛力[7]。已有文章大都從居民的角度出發,探討旅游的經濟影響,或在綜合分析旅游的經濟、文化、社會影響過程中提到相關環境影響,如陳麗麗等在研究居民對森林旅游影響的感知差異時提到居民對旅游地的生態環境影響存在負面感知[8]。總體而言,國內外研究大多從居民或游客的單一角度對案例地采集的數據進行感知及態度的統計描述,缺乏將“主客”聯系起來進行對比分析以及感知差異原因的探討;國內在研究區域上主要集中于知名旅游地及風景名勝區,對少數民族地區的關注度明顯不夠,在研究內容上從“主客”對比角度分析旅游環境影響感知的研究成果極少。

然而,由于旅游地居民和游客各自在旅游活動中所處的地位不同,加之整體生活環境、文化素質差異,雙方對旅游環境的期望、要求勢必存在不同。這些因素都將導致“主客”對同一旅游地環境感知和評價的差異。故從“主客”雙重角度的對比研究將有助于客觀分析、評價旅游發展帶來的環境影響,并歸納出居民、游客最為關注的旅游地環境條件。

三、研究區域概況

在我國少數民族人口總量排名靠前的廣西、貴州兩省選取4個少數民族村寨旅游點進行研究,分別是貴州雷山西江苗寨、廣西龍勝平安寨和金坑大寨、廣西恭城紅巖村。(1)雷山西江苗寨,位于貴州省黔東南州雷山縣,主要聚居民族為苗族;(2)龍勝平安寨,位于廣西龍勝縣龍脊地區,主要聚居民族為壯族;(3)金坑大寨,位于廣西龍勝縣和平鎮,主要聚居民族為紅瑤(瑤族的一個分支);(4)恭城紅巖村,位于廣西桂林恭城瑤族自治縣蓮花鎮,主要聚居民族為瑤族。

上述案例地包括了壯、瑤、苗等三大少數民族,民族風情濃郁、民居建筑結構保存較全較好、人文歷史內涵豐富,是典型的少數民族旅游地。典型事物最能反映一般事物的本質與規律,有鑒于此,以雷山西江苗寨、龍勝平安寨和恭城紅巖村為案例地,探討少數民族地區旅游者對旅游影響的感知具有典型性、代表性。

四、問卷設計與數據采集

(一)問卷設計

本研究問卷采用李克特7點量表,按感知程度由弱至強分別由1~7表示。研究人員于正式調查前進行了問卷預調查30份,選取旅游、環境、人文等學科背景專家對問卷進行評審,經過多輪修改后,確定最終問卷。本文主要截取了居民和游客兩套問卷中有關環境影響感知的題項進行分析(具體見表1)。

表1 旅游環境影響量表

(二)數據采集與研究方法

為了減小樣本的隨機誤差,確保樣本的寬泛性和問卷的有效性,本次調查在4個案例地采用受訪者當場作答當場收回的方式,其中居民問卷發放集中于旅游景區內部及其周邊1公里范圍內地區,各地隨機發放居民問卷170份、104份、103份、78份,共收回有效問卷410份,有效率90.12%;隨機發放游客問卷321份、301份、286份、329份,有效問卷共1205份,有效率為93.19%。

本文采取問卷調查結合訪談調查的實證研究方法。在數據分析方法上,利用SPSS18.0分別對調研地的居民和游客數據進行統計描述性分析,采用單因素方差分析來比較“主客”對旅游地環境影響感知的差異,再結合相關性分析,分別得出并比較影響“主客”對旅游地總體旅游發展滿意度的環境因素。

(三)量表效度與信度分析

效度分析方面,利用SPSS18.0的因子分析功能模塊分別對主、客案例地的環境影響感知指標進行KMO和Bartlett球度檢驗,結果顯示KMO值分別為0.7和0.672,Bartlett球度檢驗的顯著性sig.均小于0.01,說明量表結構效度較高。

信度分析方面,以SPSS18.0運算后的Cronbach’sα系數作為衡量問卷信度的標準,分別對主、客四個案例地感知數據進行分析,以Peterson所建議的系數值0.7作為標準,結果顯示各地關于旅游環境的正、負面影響感知項的克朗巴哈系數均在0.7以上,可認定該量表的信度可以接受,量表的指標基本能反應要測量的潛變量。

五、數據分析

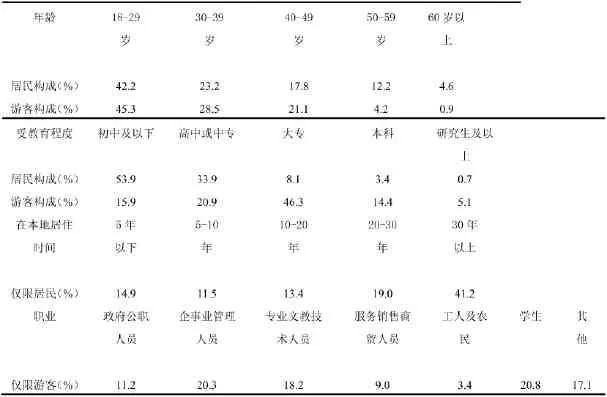

(一)人口統計學特征分析

居民問卷共計410份,其中男性占53.9%,女性為46.1%。游客問卷共計1205份。本次調查將4個案例地的樣本匯總,采用SPSS軟件對問卷數據進行處理分析,得出樣本人口統計信息如表2。可知,樣本的性別構成比較均衡,年齡以18-29以及30-49的居多。居民方面,少數民族占很大比例(91.2%),整體學歷水平不高,大專以上僅占12.2%,從事旅游相關經營活動人數占91.2%,符合少數民族地區居民工作現狀;游客方面,國內游客占絕大多數(98.8%),學歷較高,大專以上占65.8%,職業分布較廣泛,符合樣本寬泛性要求。

表2 樣本分布基本特征(N居民=410,N游客=1205)

(二)“主客”對旅游環境影響感知的分析

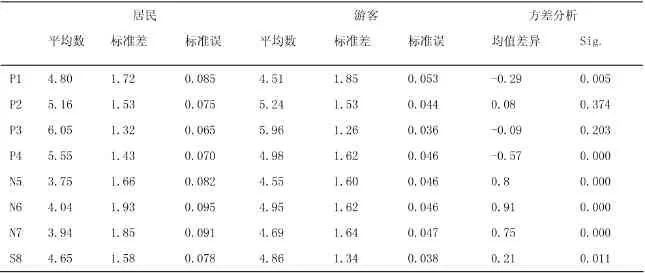

利用SPSS18.0將各案例地“主客”對旅游環境影響的感知數據進行統計描述以及單因素方差分析,結果如表3所示,各個感知項的標準誤均在0.1以下,表明樣本均值同總體均值的誤差甚微。

1.“主客”對旅游環境影響感知的共性研究

總體而言,“主客”對旅游正面環境影響的感知強于負面影響(正面感知均值4.51~6.05,負面感知均值3.75~4.95)。史密斯和克拉尼奇(Smith &Krannich)在構建影響居民感知和態度的理論解釋框架中曾提出旅游依托度理論,他們依據各地對旅游經濟依托的不同程度將其分為旅游飽和型、旅游意識型、旅游饑渴型,較之于旅游飽和型,旅游意識型與旅游饑渴型的社區居民通常對旅游發展的正面影響感知更強烈[9]。民族旅游地對旅游經濟的依托度較高,本文選取的案例點多為旅游意識型、旅游飽和型,分析結果表明“主客”均深刻感受到旅游發展為當地帶來的一系列正面環境影響。此外,雙方對旅游的正面環境影響感知程度較為一致,其中居民均值為4.8~6.05,游客均值4.51~ 5.96,具體而言,對于旅游環境影響量表中P3的旅游發展改善了旅游地交通條件,居民均值為6.05,游客均值為5.96,都接近6分,表明“主客”雙方對旅游發展引起的交通環境改善持肯定態度;對于旅游環境影響量表中P4的外出旅游/當地旅游發展增強了自身的環保意識,居民均值為5.55,游客為4.98,說明“主客”雙方對于旅游促進其環保意識的提高均表示同意;而關于旅游環境影響量表中P1的發展旅游改善了旅游地自然環境質量,以及旅游環境影響量表P2的促進了旅游地環境美化和景觀塑造這兩項,“主客”雙方均持肯定態度,評分都在4.5分以上。

2.“主客”對旅游環境影響感知的差異研究

如下頁表3所示,在顯著性水平0.05下,除去指標2、3外,其他項均通過顯著性檢驗,表明“主客”對于旅游發展改善了旅游地交通條件以及促進了旅游地環境美化和景觀塑造這兩方面感知較為一致,而其他項則存在差異。正面影響方面,關于旅游環境影響量表中的P1,居民均值比游客均值大0.29,即對于西南少數民族地區而言,居民比游客更加認同旅游發展為當地帶來的自然環境質量的改善。結合對龍勝平安寨及金坑大寨居民的訪談調查,兩地在旅游開發前,由于環境較封閉,居民保持著較為原始的生活習慣和耕種、飼養方式,寨內隨處可見牛羊等家畜的糞便,生活垃圾隨意堆放,而旅游開發尤其是對外開放后,當地管理部門制定了一系列環境保護規劃,同居民一道對寨內的環境衛生狀況進行了整改,并對部分自然景觀進行了美化和塑造,因此居民對旅游開發前后的自然環境改善有較強烈的感知;相比而言,游客并未經歷當地旅游開發前的實況,從心理學角度來看,在到達目的地之前,游客對民族旅游地自然環境狀況往往抱有較高預期,而景區實際情況往往難以達到理想狀態,但總體均分仍高達4.51,表明游客對目前少數民族旅游地的自然環境質量持肯定態度。對于旅游環境影響量表中的P4,居民均值比游客均值大0.57,表明在環保意識的提高上,居民感知更為強烈。分析其原因,從居民的角度來看,少數民族旅游地多處于山區,旅游景區同當地居民的生活區域幾乎合一,隨著當地旅游的發展,居民逐步意識到當地旅游對環境的高度依存性,且本次調查對象中90%以上都經營旅游相關業務,其中住宿、餐飲等經營項目占多數,作為商家,衛生條件優良是吸引客人的重要前提,較高環保意識直接與其經濟利益掛鉤,國內學者李志飛曾表示,旅游給當地帶來的好處使得居民自發地保護旅游賴以生存的環境[10];而從游客角度看,錢淑娟、馬艷等在研究游客環保意識與環保行為時發現,游客的環保行為在處于自己的家鄉和景區而呈現不同的發生率,在景區等相對公共的空間,環保行為發生率較低[11],意識影響行為,據此可以有效解釋游客環保意識較居民而言略低。

負面影響感知方面,“主客”間存在較大分歧。對于旅游環境影響量表中N5的旅游發展使旅游地的交通和人口過度擁擠一項,居民均值為3.75,表明其感知較弱,態度趨于中立,而游客均值達4.55,態度趨于同意,雙方相差0.8,懸殊較大;對于旅游環境影響量表中N6的旅游發展使動植物等生態資源的生存環境受到破壞,居民均值為4.04,態度趨于中立,表明居民對此無明顯感受,而游客均值達4.95,態度趨于同意。據調查,作為對自然環境資源依賴度較大的少數民族旅游地,案例地旅游管理部門在編制旅游規劃時,有專門針對當地動植物等棲息地進行保護,其對外旅游開放區域有限,而游客之所以對此感知強烈,可從社會表征理論(Social Representation)角度進行分析,莫斯卡維斯(Moscovici)在構建旅游影響感知和態度的相關理論時提出,在既定的群體印象下,對事物的社會性看法會影響個人的感知,這種社會共識性的知識體系主要來自3個方面:直接體驗、社會互動和傳媒[12-13]。近些年來,部分旅游地因接待量超標,導致文物受到損害,旅游環境污染等問題頻頻爆出,游客不可避免地受到媒體的影響,形成一種社會認知,即認為旅游發展會導致當地環境惡化。而當問及游客能否明確指出旅游地生態環境損害的表現時,大多數游客的感知來源都是景區內扔棄的垃圾未及時清理,甚至部分游客的回答是“感覺人多了就會有污染”,故筆者認為就目前而言,西南少數民族旅游地的旅游發展對生態環境造成的損害與否以及程度如何,應通過環境定量評測得出。對于旅游環境影響量表中N7的旅游發展使得現代建筑和設施過多,與當地民族風格景觀不協調,“主客”也存在較大分歧,居民均值為3.94,表明居民對此無明顯感知,而游客均值為4.69,說明游客對民族旅游地的一些建筑等景觀打造同當地民族風貌和諧上持保留態度,這與游客對景觀的美學要求比居民更高有關,居民強調實用性、舒適度,而游客則趨向于看到原汁原味的民族建筑。

表3 “主客”對旅游環境影響感知比較

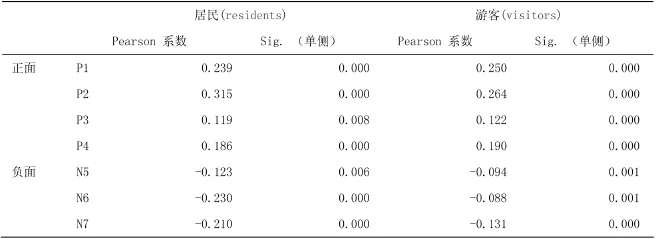

3.“主客”旅游環境影響感知與滿意度關系的對比研究

利用SPSS分別對主、客關于旅游環境影響感知以及對旅游地整體旅游發展滿意度的數據進行相關分析,以皮爾遜(Pearson)系數作為考量指標,Pearson系數用來度量兩個變量間相關性的強弱,得到各感知條目與滿意度相關性如表4。

根據軟件分析結果,居民、游客各自回歸模型的總體顯著性是明顯的(模型的顯著性=0.000<0.05),“主客”各感知指標與旅游發展滿意度評價Pearson系數均通過了顯著性檢驗。

表4 “主客”感知指標與滿意度的相關系數

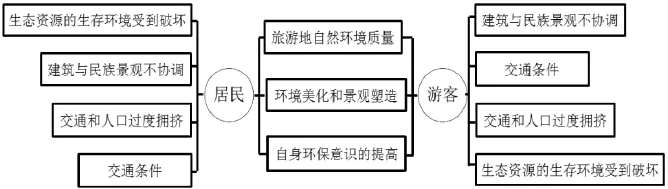

由分析結果發現,跟旅游地交通條件的改善和自身環保意識的提高相比,影響居民和游客對旅游發展滿意度評價的環境因素皆為旅游環境影響量表中P2的旅游地環境美化和景觀塑造及旅游環境影響量表P1的自然環境質量的改善。負面影響方面,對居民滿意度影響較大的依次為旅游環境影響量表中N6的旅游發展使動植物等生態資源的生存環境受到破壞,旅游環境影響量表中N7的現代建筑和設施過多,與當地民族風格景觀不協調;游客方面則是旅游環境影響量表中N7的旅游發展使得現代建筑和設施過多,與當地民族風格景觀不協調,旅游環境影響量表中N5的發展旅游使旅游地的交通和人口過度擁擠,具體見圖1。

圖1 影響“主客”滿意度的環境指標異同

六、研究結論與討論

(一)“主客”環境影響感知共性相似,差異明顯

本文通過對4個案例地發放1615份居民與游客的問卷,在統計分析基礎上,總結出“主客”對旅游環境影響的感知方面存在的共性和差異。“主客”雙方的感知共性表現在兩方面:一是對旅游正面環境影響的感知均強于負面影響的感知,二是雙方對旅游的正面環境影響感知程度較為一致,居民在環保意識的提高以及旅游地自然環境改善方面比游客感知強烈。主要差異在于對旅游環境影響的負面感知上,游客普遍對旅游地交通條件、生態環境以及景觀與建筑的美感有更高要求,這與游客在旅游活動中所處的消費地位及對旅游環境心理預期有關。

(二)多途徑宣傳環保理念,主動調動游客參與環保行動

研究中發現,游客對民族旅游地自然環境質量抱有較高要求,而其自身在旅游活動進行中的環保意識卻不強。作為旅游地環境損害的主要制造者,調動旅游者參與環保行動的積極性對旅游地環境保護的意義重大。景區可在入口處為每位游客配發環保垃圾袋,并在景區內設置足夠的垃圾桶。此外,相關部門應通過提供信息、教育、溝通、勸說等方式來影響游客的決策和行為,鼓勵游客互相監督,對旅游地的保護成為旅游者自身的一種自覺行為。

(三)最大限度保留傳統建筑,提升建筑景觀美感

民族旅游地居民對傳統建筑的鐘愛體現在其對本民族獨特文化的熱愛和自豪感,游客則對民族特色建筑的美感有較高要求。傳統風格與現代美學并不存在根本矛盾,在對傳統建筑進行必要修繕的基礎上,可在建筑布局,房屋細節上融入現代美學及現代建筑科學觀念,使得傳統民居等建筑在不失美觀的基礎上更加具備實居、實用價值,繼而引導當地居民繼續居住并保留傳統建筑風格。

參考文獻:

[1]Hawkins J.Inverse Images:The Meaning Of Culture,Ethnicity And Family In PostcolonialGuatemala[M].Albuquerque:U-niversityofNew Mexi-Co Press,1983.

[2]劉曉冰,保繼剛.旅游開發的環境影響研究進展[J].地理研究,1996,15(4):92~99.

[3]Kathleen LA.Tourists'PerceptionsOfEnvironmentallyRespo nsible Innovations At Tourism Businesses[J].Journal Of Sustainable Tourism,2009,17(4):489-499.

[4]Erick TB,Holly EB,Meghan GD.ComparisonsOf Stakeholder Perceptions Of Tourism Impacts In Rural Eastern North Carolina[J].Tourism Management,2009,30(5):693-703.

[5]盧春天,石金蓮.旅游地居民感知和態度研究現狀與展望[J].旅游學刊,2012,27(11):32-43.

[6]王娟云,黃燕玲.游客感知視角下的旅游影響研究述評[J].江蘇商論,2012(10):113-118.

[7]陳麗麗,章家恩,虞依娜.社區居民對森林旅游影響的感知差異及態度類型研究[J].中南林業科技大學學報:社會科學版,2013(2):33-36.

[8]唐承財,鐘林生,成升魁.旅游地可持續發展研究綜述[J].地理科學進展,2013,32(6):984-992.

[9]Smith M D,RSKrannich.Tourism Dependence And Resident Attitude[J].Annals Of Tourism Research,1998,25(4): 783-802.

[10]李志飛.少數民族山區居民對旅游影響的感知和態度--以柴埠溪國家森林公園為例[J].旅游學刊,2006,21(2): 21-25.

[11]錢淑娟,馬艷,劉文鑫.游客環保意識與環保行為探析--以南京中山陵景區為例[J].農村經濟與科技,2008,19(12): 21.

[12]Moscovici S..Social Influence And SocialChange[M].London:Academic Press,1976.

[13]Madrigal R.Residents'Perceptions And The Role OfGovernment[J].AnnalsOf Tourism Research,1995,22(1):86-102.

(責任編輯:覃華巧)

Assessment of Tourist Environmental Impact on China’s Ethnic Areas Based on Com parative Study on Residents and Visitors’Perception

Liu Xing1,Huang Yanling2,Luo Shengfeng3,Liu Yongli4

(1.2.3.4.School of Tourism,Guilin University of Technology,Guilin 541004,China)

Taking as a case the ethnic tourist areas of Guangxiand Guizhou,this papermakes a comparative study of the differences between residents’and visitors’perceptions of environmental impact of tourist areas.Meanwhile,it analyzes the causes for such differences.The result shows that both the residents’and visitor’perception of positive environmental impact on tourism is stronger than that of the negative impact and the degree of their positive perception is relatively consistent;as for the perception of negative impact,there are big differences between residents’perception and visitor’perception with the residents’perception being less stronger than that of visitors.Italso shows that the residents’and visitor’environmental criterion which influence their degrees of satisfaction with thewhole tourism development is different,too.

Residents;Visitors;Perception;Environmental impact on tourism;Ethnic tourist areas

F590

A

1673-8535(2014)02-0016-08

劉星(1990-),女,湖南株洲人,桂林理工大學旅游學院2012級碩士研究生,研究方向:區域旅游經濟、休閑旅游。

黃燕玲(1976-),女,廣東四會人,桂林理工大學旅游學院教授,博士,碩士生導師,研究方向:旅游管理、旅游行為、休閑旅游。

羅盛鋒(1977-),男,湖南湘鄉人,桂林理工大學副教授,博士研究生,碩士,研究方向:旅游規劃,生態足跡、旅游企業管理。

劉永麗(1988-),女,桂林理工大學旅游學院2012級碩士研究生,主要研究方向:區域旅游經濟、旅游規劃。

2013-01-06

國家自然科學基金項目(41101136);國家社科基金項目(13CJY075);科技部科學技術支撐項目(2012BAC16B04)