構(gòu)建我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系的幾點(diǎn)設(shè)想

任殿順+張博

[摘要]本文將數(shù)字出版進(jìn)行了“廣義”和“狹義”的概念區(qū)分,并對(duì)數(shù)字出版的核心層、相關(guān)層和外延層給出了界定。文章提出了數(shù)字出版統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系的構(gòu)建原則和指標(biāo)設(shè)計(jì),并提出構(gòu)建分層的發(fā)布機(jī)制和發(fā)展預(yù)測(cè)模型的設(shè)想。

[關(guān)鍵詞]數(shù)字出版;產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì);指標(biāo)體系

[作者簡(jiǎn)介]湖南出版投資控股集團(tuán)、北京大學(xué)新聞與傳播學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)博士后。

[基金項(xiàng)目]國(guó)家新聞出版廣電總局新聞出版課題項(xiàng)目《數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)體系和指標(biāo)研究》(編號(hào):B 2013-11-1);中國(guó)博士后科學(xué)基金第54 批面上資助項(xiàng)目(編號(hào):2013M540007, 2013M540802)。

數(shù)字出版是一個(gè)隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的普及和應(yīng)用而發(fā)展起來(lái)的產(chǎn)業(yè),正逐漸成為是我國(guó)出版產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)中的一個(gè)重要領(lǐng)域,成為新聞出版業(yè)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式、實(shí)現(xiàn)升級(jí)轉(zhuǎn)型的重要著力點(diǎn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有著重要的意義,國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的制定、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略的抉擇,都要參照和依據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。目前,國(guó)家新聞出版廣電總局每年都會(huì)發(fā)布我國(guó)的數(shù)字出版產(chǎn)值(2013年改為“總產(chǎn)出”),不過,由于在分類和統(tǒng)計(jì)方式上存在一些問題,這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也引發(fā)了行業(yè)和社會(huì)一些不解甚至爭(zhēng)議。統(tǒng)計(jì)的權(quán)威性來(lái)自于標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一和分類的精準(zhǔn),制定全新、統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和分類體系,并使其進(jìn)入日常產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)的序列,已成為新聞出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展中的一個(gè)重要課題。

一、現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)體系的問題

數(shù)字出版作為一個(gè)新生事物,發(fā)展的時(shí)間不長(zhǎng),對(duì)于其統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系的研究也基本處于起步階段。從2005年開始,原國(guó)家新聞出版總署所屬的科研機(jī)構(gòu)——中國(guó)新聞出版研究所(現(xiàn)已更名為“中國(guó)新聞出版研究院”)開始對(duì)我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),把“手機(jī)出版、網(wǎng)絡(luò)游戲、數(shù)字期刊、電子書、數(shù)字報(bào)紙(網(wǎng)絡(luò)版)、網(wǎng)絡(luò)廣告、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫、在線音樂、博客”等作為主要統(tǒng)計(jì)門類,并于2007年首次發(fā)布了《2005—2006中國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》。隨后每年,新聞出版研究院都會(huì)發(fā)布數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告,并公布數(shù)字出版的產(chǎn)值。根據(jù)官方的統(tǒng)計(jì)數(shù)字:2006年我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為213億元,2007年為362.42億元,2008年增長(zhǎng)至530.64億元,2009年達(dá)到799.4億元,2010年則首次突破千億大關(guān),達(dá)到1051億元,2011年達(dá)到1377.88億元,2012年我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)總營(yíng)收達(dá)到1935.49億元,接近2000億元。

應(yīng)該說,這一帶有特定歷史時(shí)期烙印的統(tǒng)計(jì)數(shù)字的發(fā)布,在很大程度上提升了我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)的全民關(guān)注度和社會(huì)影響力,對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也起到積極的推動(dòng)作用。不過,由于這一統(tǒng)計(jì)在分類上將手機(jī)音樂、網(wǎng)絡(luò)廣告等納入數(shù)字出版而沒有給出有說服力的解釋,也引發(fā)了新聞出版行業(yè)內(nèi)部和社會(huì)各界的不解。此外,由于此項(xiàng)數(shù)據(jù)在統(tǒng)計(jì)時(shí),采取企業(yè)申報(bào)和預(yù)估相結(jié)合的方式進(jìn)行,在準(zhǔn)確性上也有待提升。從2010年開始,上海、北京等一些省、市、區(qū)開始發(fā)布區(qū)域性的數(shù)字出版產(chǎn)值情況,由于公布的標(biāo)準(zhǔn)并不相同,在哪些產(chǎn)業(yè)門類應(yīng)該劃入數(shù)字出版的問題上也有很大分歧,引發(fā)了一些社會(huì)爭(zhēng)議。甚至有學(xué)者質(zhì)疑:數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值到底是“發(fā)展”出來(lái)的還是“統(tǒng)計(jì)”出來(lái)的?

總結(jié)我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)目前存在的問題,主要有以下幾點(diǎn):

1.對(duì)于數(shù)字出版的外延和內(nèi)涵缺乏準(zhǔn)確的界定和描述,導(dǎo)致相關(guān)性不強(qiáng)甚至缺乏相關(guān)性的產(chǎn)業(yè)被統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。

2.一些子分類的數(shù)據(jù)在征集上存在較大難度,幾個(gè)局部數(shù)據(jù)失真,導(dǎo)致總體產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)偏差較大。

3.在“局署合并”的大背景下,原有統(tǒng)計(jì)框架缺乏延展性,不能適應(yīng)行業(yè)的新發(fā)展和新變化。

4.反映發(fā)展?fàn)顩r的產(chǎn)值和規(guī)模數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)機(jī)制不完善。

二、數(shù)字出版概念范圍的重新界定

《2005—2006中國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》首次以官方的名義給出了數(shù)字出版的權(quán)威定義:“只要使用二進(jìn)制技術(shù)手段對(duì)出版的整個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了操作,都是數(shù)字出版。”隨著時(shí)間的推移,這一定義也顯示出過于寬泛、模糊等問題。

2010年,原新聞出版總署《關(guān)于加快我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(新出政發(fā)[2010]7號(hào))》重新界定了數(shù)字出版的概念:“數(shù)字出版是指利用數(shù)字技術(shù)進(jìn)行內(nèi)容編輯加工,并通過網(wǎng)絡(luò)傳播數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品的一種新型出版方式,其主要特征為內(nèi)容生產(chǎn)數(shù)字化、管理過程數(shù)字化、產(chǎn)品形態(tài)數(shù)字化和傳播渠道網(wǎng)絡(luò)化。目前數(shù)字出版產(chǎn)品形態(tài)主要包括電子圖書、數(shù)字報(bào)紙、數(shù)字期刊、網(wǎng)絡(luò)原創(chuàng)文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)教育出版物、網(wǎng)絡(luò)地圖、數(shù)字音樂、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲、數(shù)據(jù)庫(kù)出版物、手機(jī)出版物(彩信、彩鈴、手機(jī)報(bào)紙、手機(jī)期刊、手機(jī)小說、手機(jī)游戲)等。

這一概念對(duì)數(shù)字出版特征和主要產(chǎn)品形態(tài)都進(jìn)行了較為細(xì)致的界定,有助于從業(yè)者更清晰地了解其業(yè)務(wù)范疇。不過,這一概念也存在明顯的問題,如分類標(biāo)準(zhǔn)上的不統(tǒng)一導(dǎo)致最終的分類交叉,比如電子圖書和網(wǎng)絡(luò)教育出版物并非是并列、排他的兩個(gè)概念,電子圖書中可以有教育類的電子書,而網(wǎng)絡(luò)教育出版物也可能以電子圖書的方式在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)行。鑒于此,筆者認(rèn)為,我們有必要重新對(duì)數(shù)字出版的概念進(jìn)行界定。

1.廣義數(shù)字出版和狹義數(shù)字出版

當(dāng)前,媒介融合趨勢(shì)日益加劇,出版與廣電、影視以及互聯(lián)網(wǎng)新媒體形態(tài)的界限越來(lái)越模糊。在這樣的大背景下,廣義的數(shù)字出版的概念應(yīng)體現(xiàn)包容性和延展性。廣義的數(shù)字出版,可以界定為一切利用互聯(lián)網(wǎng)和現(xiàn)代信息技術(shù),對(duì)內(nèi)容創(chuàng)意進(jìn)行制作、開發(fā)、包裝、運(yùn)營(yíng)和銷售的傳播行為。

狹義的數(shù)字出版,則可以界定為“數(shù)字化+出版”,“數(shù)字化”是指文本的創(chuàng)作、記錄、存儲(chǔ)、編輯、呈現(xiàn)、檢索、銷售等環(huán)節(jié),均使用數(shù)字化手段;“出版”則強(qiáng)調(diào)其是一種傳播行為,且強(qiáng)調(diào)以“文本”閱讀為主要形式的傳播行為,目的在于讓大眾獲知知識(shí)和信息。

2.數(shù)字出版核心層、外延層和相關(guān)層

根據(jù)廣義和狹義的概念劃分,進(jìn)而可以給出數(shù)字出版的核心層、外延層和相關(guān)層。

具有合法(合規(guī))出版資格的出版機(jī)構(gòu),包括依法批準(zhǔn)設(shè)立的圖書、報(bào)紙、期刊、音像制品和電子出版社等,所從事的數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù),構(gòu)成了數(shù)字出版的核心層。

新聞出版總署還向傳統(tǒng)新聞出版企業(yè)之外的一些新興企業(yè)頒發(fā)了互聯(lián)網(wǎng)出版資質(zhì)牌照以及電子書出版、復(fù)制、發(fā)行和進(jìn)出口資質(zhì)牌照。而根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)出版管理暫行規(guī)定》,不論是傳統(tǒng)出版單位進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)出版領(lǐng)域還是從事電信增值服務(wù)依法許可或備案的網(wǎng)絡(luò)公司,須經(jīng)過審核批準(zhǔn)才能開展互聯(lián)網(wǎng)出版業(yè)務(wù)。照此,一些獲得《互聯(lián)網(wǎng)出版資質(zhì)》和《電子書出版、復(fù)制、總發(fā)行和進(jìn)出口資質(zhì)》的非傳統(tǒng)出版企業(yè),也是合法(合規(guī))的數(shù)字出版單位,他們構(gòu)成了數(shù)字出版的外延層。此外,筆者認(rèn)為,與數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的數(shù)字內(nèi)容加工、數(shù)字軟件服務(wù)、數(shù)字化內(nèi)容分銷以及數(shù)字出版設(shè)備制造等,也應(yīng)劃為數(shù)字出版的外延層。

此外,日新月異的技術(shù)已經(jīng)突破了新聞出版行業(yè)原本的管理界限,如今很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在辦理了ICP執(zhí)照(即《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》,根據(jù)國(guó)家《互聯(lián)網(wǎng)管理辦法規(guī)定》,經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站在辦理ICP證后,才可以從事互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù))后,也在從事與廣義的數(shù)字出版相關(guān)的業(yè)務(wù),他們共同構(gòu)成了數(shù)字出版的相關(guān)層。

圖1 數(shù)字出版“三層”

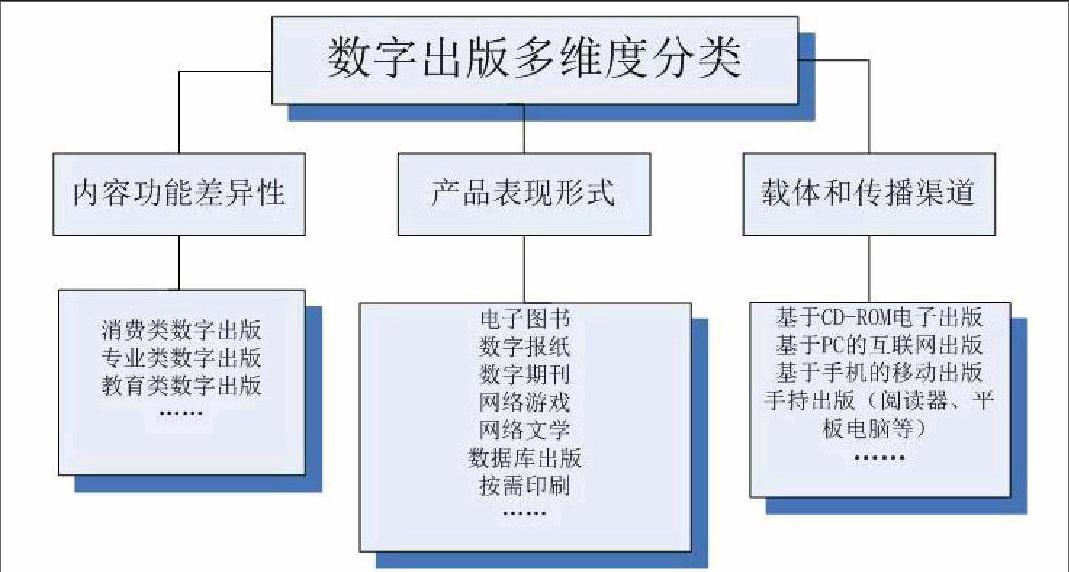

3.基于不同維度的數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)分類體系研究

數(shù)字出版的類型可以根據(jù)內(nèi)容差異、產(chǎn)品表現(xiàn)形態(tài)和載體形態(tài)進(jìn)行不同的劃分。按照傳統(tǒng)出版的內(nèi)容差異性,可以將數(shù)字出版分為大眾類數(shù)字出版、教育類數(shù)字出版和專業(yè)類數(shù)字出版;按照產(chǎn)品表現(xiàn)形式,可以分為電子書、數(shù)字報(bào)紙、數(shù)字期刊和電子雜志、網(wǎng)絡(luò)作品發(fā)布、專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)出版、按需出版等;按照載體終端和傳播渠道,又可以分為基于CD-ROM的電子出版、基于PC的互聯(lián)網(wǎng)出版、基于手機(jī)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出版和手持出版等。

圖2 數(shù)字出版多維度分類

三、數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系構(gòu)建設(shè)想

1.統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的設(shè)置原則

(1)可比性。數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)指標(biāo)設(shè)置應(yīng)與整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)以及各行各業(yè)具有可比性,既要與自身統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)縱向可比,又要與國(guó)內(nèi)其他行業(yè)數(shù)據(jù)同向可比,還要盡可能與國(guó)外數(shù)據(jù)橫向可比。

(2)特殊性。數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)既有類似其他產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的一般性,又具有不同于其他產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的特殊性。因此既要考慮數(shù)字化內(nèi)容的生產(chǎn)、制作、加工、傳播等一系列具有專業(yè)特色的業(yè)務(wù)指標(biāo),又要考慮產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益情況的通用指標(biāo)。

(3)前瞻性和可擴(kuò)展性。隨著數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)的不斷豐富和發(fā)展,數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)的外延、內(nèi)涵可能會(huì)產(chǎn)生一些變化,因此,統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系要具有前瞻性和可擴(kuò)展空間,確保統(tǒng)計(jì)分類和統(tǒng)計(jì)分析的連續(xù)性。

2.建立數(shù)字出版企業(yè)基本單位名錄庫(kù)

在數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)中,可以通過建立企業(yè)基本單位名錄庫(kù)的方式,對(duì)從事數(shù)字出版相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行規(guī)范的管理和統(tǒng)計(jì)信息匯總。

(1)已有的傳統(tǒng)新聞出版單位的名錄庫(kù),增加統(tǒng)計(jì)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)收入情況。

(2)進(jìn)一步明確不同類型數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)主體的分類,構(gòu)建分類企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù),以能夠更清晰地描述電子書、電子報(bào)、數(shù)字期刊雜志、網(wǎng)絡(luò)游戲等不同業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

(3)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲、運(yùn)營(yíng)商手機(jī)閱讀基地、期刊數(shù)據(jù)庫(kù)等數(shù)字出版門類核心骨干企業(yè)的管理和統(tǒng)計(jì)工作。

3.統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分類的設(shè)計(jì)

(1)營(yíng)收指標(biāo)體系。結(jié)合現(xiàn)有數(shù)字出版企業(yè)單位財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,統(tǒng)計(jì)其營(yíng)業(yè)總收入、營(yíng)業(yè)總成本、營(yíng)業(yè)外收入、利潤(rùn)總額、稅金等指標(biāo),并進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)支出指標(biāo)。

(2)用戶指標(biāo)體系。數(shù)字出版具有很強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)屬性,統(tǒng)計(jì)其注冊(cè)用戶數(shù)、活躍用戶數(shù)、付費(fèi)用戶數(shù)以及用戶活躍度、PV等信息。

(3)綜合指標(biāo)體系。分析數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度對(duì)比情況、數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)與全國(guó)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度對(duì)比情況、數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平對(duì)比情況等,反映產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型情況等。

4.構(gòu)建數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)ARIMA預(yù)測(cè)模型

利用經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型分析現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),并根據(jù)歷史數(shù)據(jù)情況對(duì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化管理的一種常用手段。同樣,構(gòu)建數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型,對(duì)于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也具有積極的意義。通過模型和歷史數(shù)據(jù),將對(duì)象隨時(shí)間推移而形成的數(shù)據(jù)序列視為一個(gè)隨機(jī)序列,建立數(shù)學(xué)模型來(lái)近似描述這一序列,用于預(yù)測(cè)未來(lái)一年或幾年的數(shù)字出版統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)變化情況,如預(yù)測(cè)“十二五”末、“十三五”期間產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況等。

[1]吳江文. 我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系的設(shè)計(jì). 出版發(fā)行研究[J]. 2013(7).

[2]向勇. 對(duì)文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系的幾點(diǎn)建議. 中國(guó)文化報(bào)[N]. 2012-5-30.

[3]楊國(guó)瑞. 科學(xué)構(gòu)建廣播影視產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系. 光明日?qǐng)?bào)[N]. 2013-4-11.

[4]黃孝章,張敏. 數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)體系及指標(biāo)構(gòu)建研究. 科技與出版[J]. 2013(11).