寧波大橋生態農莊多功能農業觀光園的規劃與經營探析

郭雨楠,范義榮,陳苗苗,敖素燕,段艷皊

(浙江農林大學園林學院,浙江 臨安 311300)

隨著現代城市的快速發展,高樓大廈、高速公路、立交橋等現代化設施逐步取代了往昔的綠野農田,人們逐漸遠離大自然。雖然城市的綠化美化工作日益完善,但高密度的建筑群以及快節奏的生活無法滿足人們回歸自然,生態休閑和體驗農耕生活的追求和向往[1]。目前,隨著城市居民生活水平日益提高,人們有條件利用節假日走進鄉村,親近自然,體驗鄉村生活,學習農耕文化知識,同時又鍛煉身體,調節心理。農業觀光園的出現為城市居民提供了一個釋放自我的空間,滿足了人們回歸自然的精神需求[2]。

休閑觀光農業是農業的一種新型游憩業態,是以現有或開發的農業和農村資源為對象,按照現代農業旅游的發展規律和構成要素,對其進行改造、配套、深度開發,在保證生態功能和美化環境的基礎上,因地制宜,賦予其觀賞、購買、品嘗、娛樂、勞動、學習和居住等不同的功能,創造出可經營的、具有農業功能特色的游憩資源及產品,形成第一、二、三產業相互融合、生產和消費相統一的新型農業形態[3]。作為一種新型的農業綜合開發方式,觀光農業園對農業、生態和旅游3個方面的和諧發展起到積極的推動作用。

觀光農業的開發模式多種多樣,從功能開發程度可分為多功能開發,單一功能開發和少量功能開發3種形式。單一功能開發模式的觀光園承擔1~2種功能,主要是采摘園、農家樂和垂釣樂園等功能。單一、一覽無余的農園,平淡乏味,吸引效應大大低于多功能的農業觀光園,很難有效益,難以持續經營發展。多功能開發模式的觀光園結合了觀光、餐飲、度假、休閑、療養、科普教育等功能,游人可看、可玩、可學、可吃、可購,又可鍛煉,全方位為游人服務,滿足多元化需求,保證園區經營可持續發展。

浙江位于中國東南沿海,環境優越,旅游資源豐富,交通發達,國民經濟飛速發展,浙江省旅游業也發展迅速,2012年接待國內游客總數達到2.44億人次,浙江省休閑觀光農業的消費市場潛力巨大。近年來,農業觀光生態園如雨后春筍般不斷涌現,已成為浙江省鄉村旅游的有效載體和主戰場,杭州、寧波、嘉興、湖州等地區依托自身資源條件,在政府和企業的大力幫扶下建成了規模不同、主題不同、類型多種多樣的觀光農業園區[4]。作者實地調查了寧波大橋生態農莊旅游區,闡述園區的規劃建設布局及經營策略的成功經驗、存在的問題以及建議措施。

1 概況

寧波大橋生態農莊 (以下簡稱為農莊)位于寧波慈溪市西北部,杭州灣跨海大橋西側1 km處,總面積達133 hm2,其中陸地面積100 hm2,水域面積33 hm2。農莊于2005年7月開始營業,經過多年努力,目前已形成聚休閑、觀光、度假、生產、教育、科研、養生于一體的現代農業觀光莊園。截至2012年,農莊累計接待游客500多萬人次,取得較好的社會效益、經濟效益及生態效益,被評為AAAA級旅游景區,先后獲得全國農業旅游示范點、浙江省生態旅游示范區、浙江省科普教育基地等榮譽稱號。

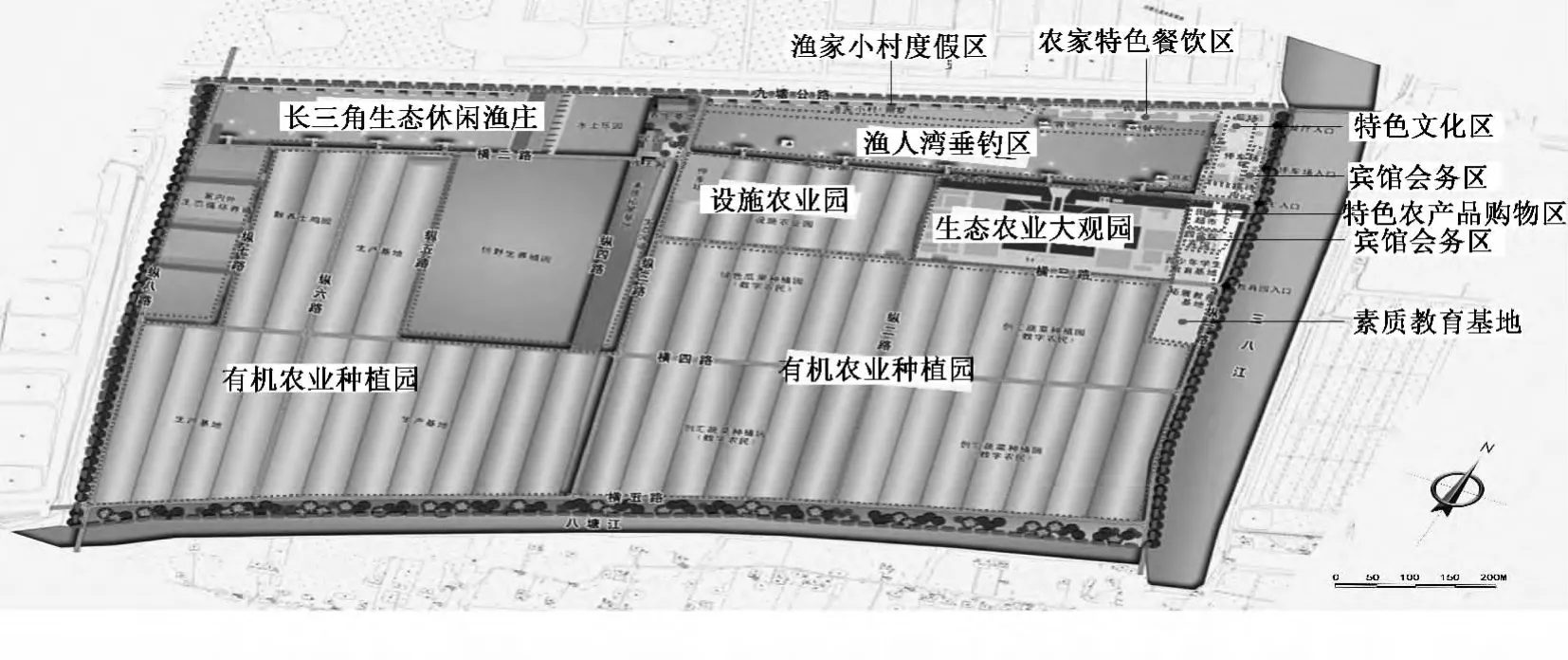

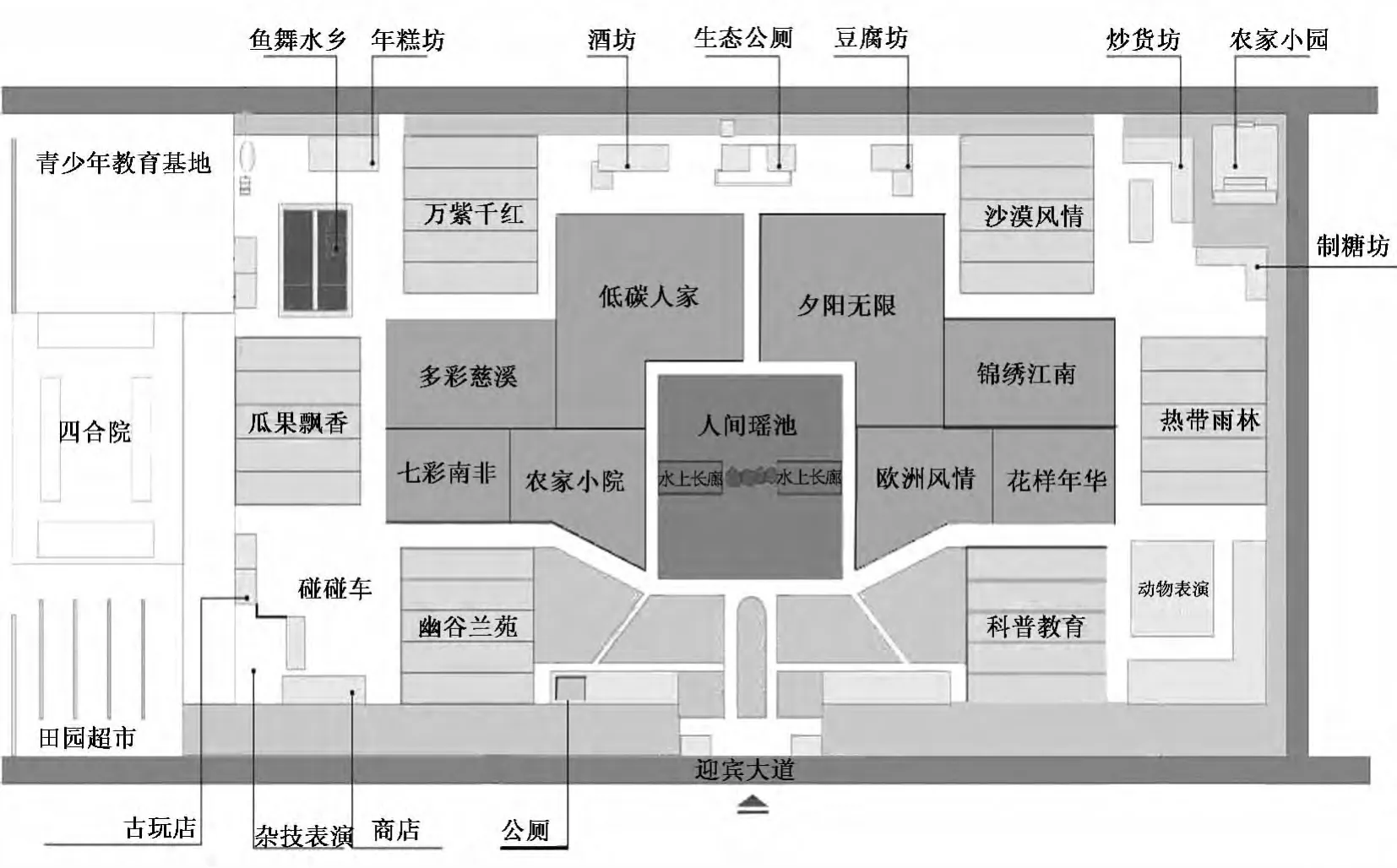

農莊核心定位是農業科技展示與生態農業觀光體驗,同時結合農事體驗、農業觀光、農業科教、休閑度假與康體療養、主題會務與專題培訓、農產品的生產加工銷售6項基本功能。園區分設生態農業大觀園、設施農業園、有機農業種植園、特色文化區、賓館會務區、農家特色餐飲區、特色農產品購物區、漁人灣垂釣區、漁家小村度假區、素質教育基地和長三角生態休閑漁莊共11個功能區 (圖1)。生態農業大觀園為核心游覽區,進行蔬菜、果樹、大田作物的生產及展示。具體景區分為:1市,田園超市;2區,露天區和溫室區;3源,生物質能、風能和太陽能;4用,溫室原水回收利用、污水生物膜處理中水回用、微滴灌及微噴灌節水應用;5坊,釀酒坊、豆腐坊、年糕坊、制糖坊、炒貨坊;6園,奇巧園藝、瓜果飄香、幽谷蘭苑、沙漠風情、熱帶雨林、科普教育等6個主題溫室 (圖2)。

圖1 寧波大橋生態農莊功能區分布

圖2 寧波大橋生態農莊生態農業大觀園景點布局

素質教育基地位于園區南側,是慈溪市中小學素質教育實踐基地,設有教學區、實踐區、體驗區和考察區,總面積達到36.7 hm2,其中有建筑3550 m2和運動場地9500 m2,還有36處可以用于科普教育和實踐活動的場地,基地的功能、設施齊全,可以同時容納588名學生食宿。基地在農莊支持下,將學農、學軍和學工結合在一起,按照素質教育的需求,采取靈活多樣的教育手段,可開展各項軍事拓展教育、農藝實踐、趣味物理體驗、傳統文化教育,以及地理地貌教育、水上運動和生活技能教育等適合青少年參與的特色實踐活動。

設施農業園為溫室大棚,種植了種類豐富的蔬菜果品如橄欖菜、番茄等,供游客采摘,可讓游客有較高的參與性。

露天的有機農業種植區占據了農莊大部分面積,主要承擔農產品生產的功能。

特色文化區利用文化長廊將品味功能不一的文化休閑亭連接在一起,在長廊兩側的果樹林和菜園飼養代表六畜興旺的雞、鴨、牛、羊,充滿濃郁的農家特色。

特色農產品購物區將農莊生產的瓜果、蔬菜、自制豆制品、高粱酒、麥芽糖等產品集中出售,還有仿野生養殖的水產品,營養價值高,供游客自由選擇購買。

農家特色餐飲區里面有32間面積不等的餐飲包廂,可供800多人就餐。

漁人灣垂釣區有專門的垂釣亭供游人休閑垂釣,湖里魚類資源豐富,還放養了蟹、蝦、甲魚和黃鱔等,這些都是野生放養的,屬純天然無污染水產。

漁家小村度假區臨湖有一排農家建筑風格的木質別墅,每棟別墅通過棧道連接起來,都有單獨的釣魚臺,提供游玩、住宿、休閑一體化服務。

賓館會務區的客房設計新穎,檔次較高,而且功能設備齊全。賓館具不同類型,有迷你賓館,還有富有江南特色的四合院、綠色家園。農莊內有8處大小不同的會議室,中式古典的桌椅擺設體現了農家特色。

長三角生態休閑漁莊的水域面積有27 hm2,陸地面積也有1 hm2。在漁莊內有國家級婚育文化基地、水上運動中心、戶外拓展區、漁家客棧、綠色家園、娛樂休閑等活動場所。在婚育文化基地可以舉辦各種風格的婚禮慶典和宴請,很多新人也會選擇到這里拍攝婚紗照,還可以體驗到拋繡球、騎白馬、坐花轎、走鵲橋、拜天地等中國傳統婚慶文化。游客還可以參加電視臺在水上運動中心、戶外拓展區、彌漫的戰場等場所拍攝的沖關挑戰類節目。

目前浙江省觀光農業已基本形成了以種植業、畜牧業為支撐產業及多產業支撐的3種產業依托模式,其中多產業支撐模式包括種植業與畜牧養殖結合,種植業與水產養殖結合,種植業、畜牧養殖與水產養殖三者結合[5]。寧波大橋生態農莊采用種植業、畜牧養殖、水產養殖與觀光旅游四者結合的多產業支撐模式,跳出了單一觀光休閑型、觀光生態型農莊發展的枷鎖,形成“以農促旅、以旅促農”的“一、二、三產”聯動發展模式,走上了一條集種植加工、休閑旅游、教育科研、文化產業和生產經營為一體的高效型多產業的發展道路。

2 經驗

2.1 創新經營模式

通過實施數字化農場、信息化技術等項目,農莊建立了用現代工業和現代科學技術武裝,用現代管理理念和方法經營的一套現代農業管理體系,從根本上提高了農產品質量和生產效益。農莊采用“農業龍頭企業+專業合作社+農戶”的模式,把千家千戶的小生產和大市場對接起來。目前,農莊已與19個生產合作社結對,與周邊5000戶農民簽訂了蔬菜、水產訂單協議,輻射周邊0.66萬hm2種植土地和養殖水域。農莊積極發揮示范作用,加快技術推廣,提升農民的積極性,增強農莊與農戶之間的合作信任度。此外,農莊堅持經營規范化、規模化,所有溫室大棚統一管理,實施精準定量栽培,保證農產品的品質規格。

2.2 推廣應用新技術

農莊自主鉆研創新技術,兼收并蓄引進技術,大膽開發項目,以項目啟動產業,以產業帶動項目,做大做強主導產業,全面提升農業生產力,引領現代農業“生態化、精品化、機械化、數字化、智能化”的方向,力求走在浙江省同行前列。2006年以來,農莊共承擔和參與各類科技項目50多項,通過新品種認證1項,獲得國家專利授權16項,其中發明專利5項,實用新型專利2項,外觀專利9項。農莊在宏觀上突破傳統高投入低產出的粗放型經濟增長方式,以循環經濟主導發展;在微觀上突破地域土壤限制,引品種,重研發,創效益。此外農莊堅持舉辦春季農莊新品種、新科技展示展銷會,邀請專業人員來舉辦講座,不斷轉變農民經營理念,總計培訓農民1.6萬人次。不定期舉辦毛豆、刀豆標準化生產種植能手和標兵評選活動,推廣先進經驗。

2.3 舉辦節慶活動

農莊每年舉辦慈溪市花卉博覽會、菊花藝術展、漁食文化節、南瓜節等多項博覽和節慶活動,打造文化展示平臺。尤其是慈溪市花卉博覽會為實現游客與農莊對接、客商與本地花卉市場對接提供了開放平臺。通過休閑農業旅游產業與文化產業的結合,全面提升了農莊軟實力和品牌價值。

2.4 創新經營思路

農莊分3期啟動項目建設。初期啟動休閑農業經營,中期進行旅游項目的細化和完善,后期進行旅游品位和內涵的提升,有效地避免了建設周期過長造成資金上的壓力。其次采用主導產業支撐,休閑產業為輔的戰略,若僅以休閑、游樂設施為主,必然造成淡季企業經營效益的下降與維護成本的增加。再次,農莊的文化品牌意識強烈,將旅游產業與文化融合,打文化牌,打造多個文化平臺,打響了農莊品牌。

3 問題

農莊總體規劃布局合理,在功能上滿足了游客的心理需求,使功能與景觀形式有效地結合,但部分區域人工建設成分過重,如漁人灣整齊劃一的湖岸和大觀園內人工設施過多的水面,與農莊的田園風格不符。人們從“水泥森林”來到農莊,就是為了體驗與城市完全不同的田園樂趣,呼吸清新空氣,感受寧靜的氣氛、淳樸的民風,欣賞生機盎然的花鳥林草,親自收獲枝頭的鮮果,品嘗新鮮的瓜果蔬菜[6]。再之,農莊內的景觀處理和后期維護還有欠缺,幾處亭廊的基礎部分沒有做美化措施,一定程度上破壞了農莊內的鄉野古樸氣息。幾處衛生設施和景觀小品受到損壞但沒有及時更換或修繕。

4 建議

4.1 合理游覽路線

在進行市場和資料分析的基礎上,對園區內的游憩資源進行挖掘和創新,要結合特色景觀和生態產業項目策劃不同類型的旅游路線。例如按照特色,可分為娛樂線、科技線、品果線和養生線4條游覽線路,為游客提供具有不同功能的線路,游客也可以根據需要有目的地選擇相應的線路進行深度游玩。

4.2 加強景觀營造

農莊內生態農業大觀園、賓館會務區和特色文化區的景觀效果優良,尤其是在植物的選擇和搭配上,不同功能區風格不同,并且考慮到喬灌草的有機結合,在各個區域合理配置,這些成為農莊內有力的補充和點綴。但其他功能區的景觀營造相對薄弱,尤其是漁人灣沿湖一帶,可在濱水位置和水中種植荷花、睡蓮、蘆葦等耐濕和水生植物,提高水體的景觀性。

4.3 改善服務質量

農莊內工作人員大多是附近村民或臨時聘用的工作人員,專業技能相對薄弱,首先要通過系統的學習教育與培訓,全面提升工作人員的知識與技能,以服務能力的增強促進服務質量的提高。其次要增強服務意識,開展企業文化建設等活動使工作人員在思想上真正樹立以游客為中心的服務理念。同時健全服務考核機制,將服務能力強弱、質量優劣作為業績與晉升進步的重要內容,激發員工的積極性、主動性和自覺性。

[1]馬櫻寧.北京市農業觀光園植物景觀調查研究 [D].北京:北京林業大學,2012.

[2]湯曼,馮國林.關于進一步發展觀光農業的思考田 [J].華中農業大學學報:社會科學版,2004(1):7-9.

[3]胡長龍.園林規劃設計 [M].北京:中國農業出版社,2002.

[4]張俊,孟力力,聞靖,等.江蘇觀光農業生態園調研:以江蘇紫金生態園、溱潼濕地農業生態園為例[J].江蘇農業科學,2012,40(6):418-420.

[5]卜巖楓.浙江省觀光農業發展現狀及發展方向[J].現代農業科學,2006(6):714-715.

[6]馮麗.北京市觀光農園景觀設計初探 [D].北京:中國農業大學,2004.