低碳農業評價指標體系構建初探

張莉俠,楊世琴,徐燕芳

(1.上海市農業科學院,上海 201403;2.上海市農學會,上海 200020)

當前,應對全球氣候變化已成為全人類共同關注的重要課題。為應對全球氣候變化,以低能耗、低污染、低排放為基礎的低碳經濟模式受到國際社會的廣泛關注,并制定了低碳經濟發展的戰略目標及相應對策。發展低碳經濟,工業系統固然要勇挑重擔,但農業生產系統同樣責無旁貸,發展低碳農業經濟已成當務之急[1]。大力發展低碳農業是應對氣候變化的有效途徑,也是實現農業可持續發展的一項重要舉措。

國內部分學者較早對低碳經濟的理論內涵、發展模式、路徑選擇及體系構建等展開研究[2-5]。對低碳農業的研究起步較晚,當前還處于理論探索階段,對低碳農業內涵的界定尚無統一明確的定義。但只要是可以降低農業生產成本,保護農業生態環境,增強土壤的固碳能力,減少溫室氣體排放的農業活動都屬于低碳農業的范疇。隨著低碳農業理論研究的深入,低碳農業的實踐也在各地展開。北京、上海、天津等大都市將農業發展定位為都市型現代農業,而都市型現代農業本質上是一種低碳農業[6]。臺灣發展低碳農業的策略是農牧漁各領域的節能減排及發展安全農業、休閑農業等低碳型現代農業。江蘇省發展低碳農業重點在資源節約型農業上下功夫[7]。2007年11月在新疆、四川農村地區實施溫室氣體減排項目,對低碳農業的實踐進行了積極探索[8]。

縱觀國內對低碳農業的研究,低碳農業經濟已在理論與實踐上取得較豐富的成果,部分學者開始嘗試構建指標體系對低碳農業的發展情況作評價。如劉澤強等[9]從低碳農業的發展水平、發展效率及健康程度等指標體系對低碳農業發展的質量進行了評價。王珊珊等[10]對構建農業生產方式低碳化程度的評價指標體系進行了初步探討。陳俊紅等[11]采用生態涵養、循環利用、節能減排、科技支撐等指標對北京大興區都市型現代農業進行低碳經濟綜合評價。駱旭添等[12]構建了閩北地區低碳農業效益綜合評價體系。通過文獻分析發現,低碳農業評價體系的構建仍處于起步階段,已有的文獻在構建低碳評價指標體系的過程中,多以作者對低碳農業內涵的理解而設定指標體系,指標體系的構建依作者對低碳農業理解的不同而不同,而且不同地區構建的指標體系差異也較大,至今未能建立統一、系統的低碳農業發展評價體系。

隨著各地低碳農業發展的實踐,科學評價低碳農業的發展水平,提出低碳農業的發展對策是低碳經濟理論研究中的一項重要內容。科學制定低碳經濟評價指標體系,不僅有利于低碳農業經濟理論體系的建設和完善,也是科學評判低碳農業發展質量的重要依據。鑒于此,作者在探析低碳農業概念與內涵的基礎上,依據低碳農業指標體系構建的原則,嘗試性地構建了低碳農業的評價指標體系。

1 低碳農業的概念與內涵

部分學者已對低碳農業的概念作了初步探討,認為低碳農業是一種比廣義的高效生態農業、循環農業、生態農業還更廣泛的概念,不僅要提倡少用化肥農藥,進行高效生態的農產品生產,而且在農業產前、產中及產后的生產活動中,電力、石油和煤氣等能源消耗都在增加的情況下,還要注重整體農業能耗和排放的降低,強調農產品生產、加工、消費各環節的低碳化。廣義上的低碳農業是指通過技術創新、制度創新、產業轉型、結構調整、產業鏈整合等多種手段,在農產品種植、運輸、加工等過程中,以低污染、低排放、低能耗為特征的現代農業發展模式,最終實現農業生產發展與生態環境保護雙贏的目標。與常規農業相比,低碳農業的外延和內涵更加豐富。從外延來看,低碳農業不僅僅是指農田生產,還包括種植、養殖、運輸、加工、廢棄物處理等諸多環節,而且低碳農業的碳排放不僅僅指CO2,還包括CH4、N2O等在內的所有溫室氣體。從內涵來看,低碳農業以降低整體能耗、減少溫室氣體為核心,同時也考慮農業生態系統的碳匯效應,力圖實現“碳中和”和“負排放”[13]。

低碳農業的內涵主要包括以下3個方面:低碳農業的主體是農業,這里的農業是指大農業,不僅包括農、林、牧、副、漁等初級產品的產業,還包括初級農產品經過一定加工后的產業;低碳農業的發展內容是構建低碳型的現代農業發展模式,按照低碳的理念,通過技術創新、制度創新等對現有的農業產業結構進行調整,通過節能降耗的資源節約型、生態環保的環境友好型農業技術的推廣應用,減少農業污染物的排放,提高能源利用效率和清潔能源比重;低碳農業的核心是低污染、低排放、低能耗,在產前農業投入品領域,降低化肥、農藥、農用薄膜等投入,產中農產品的生產、加工及流通領域減少能源的消耗,在產后農產品廢棄物處理方面,充分利用農業廢棄物如秸稈、廢液等,減少污染物的排放。

2 低碳農業評價指標體系構建

2.1 構建原則

對低碳農業的評價實質上是對低碳農業發展過程和結果進行識別、確認和評定的一種價值觀反映,科學評價低碳農業發展過程中所處的發展階段,需要在明確低碳農業內涵的基礎上建立評價指標體系。用指標體系來評價低碳農業的發展水平是一個復雜的系統工程,由于對低碳農業認識的差異、分析角度的不同和側重點的差異,構建的指標體系也不同。因此構建評價指標體系一方面要遵循構建指標體系的一般原則,另一方面,還要根據影響低碳農業發展的主要影響因子來確定。具體來說,低碳農業評價指標體系的構建應遵循以下原則。

系統性與層次性原則。低碳農業是一個包括經濟、社會、生態環境等的復雜系統,應從經濟、社會、生態環境等多角度構建評價指標體系,將影響低碳農業發展的相關因素盡可能地納入評價指標體系。確定各方面具體指標時,既要注意指標體系的層次性,又要注意同級指標之間的互斥性和實現上一級目標時的全面性[14],從而達到評價指標體系的整體功能最優。

科學性和可操作性原則。設計評價指標體系時,首先要有科學的理論作指導,使評價指標體系能夠在基本概念和邏輯結構上嚴謹、合理,體現低碳農業的本質內涵。構建低碳農業評價指標體系是對低碳農業進行評測,因此指標體系應具有較強的操作性,選擇的指標應盡可能地應用現有的統計數據或者通過調查可以獲得的數據,保證指標含義清晰,涉及統計范圍明確,以便于數據的收集和處理。

全面性和典型性原則。評價指標體系必須力求全面地反映低碳農業的發展水平,在遵循全面性原則的同時要遵循評價對象的典型性原則,要緊緊圍繞低碳農業的內涵,突出低碳農業的“低能耗、低污染、低排放”特征構建指標體系。

可比性與穩定性原則。選擇的評價指標體系必須要具有可比性和穩定性。由于低碳農業的發展是個動態的過程,因此構建指標體系應隨著農業經濟的發展而作相應調整,保證評價指標在一定時間范圍內的穩定性和可比性,保證評價區域無論縱向還是橫向都具有可比性。

2.2 指標體系框架

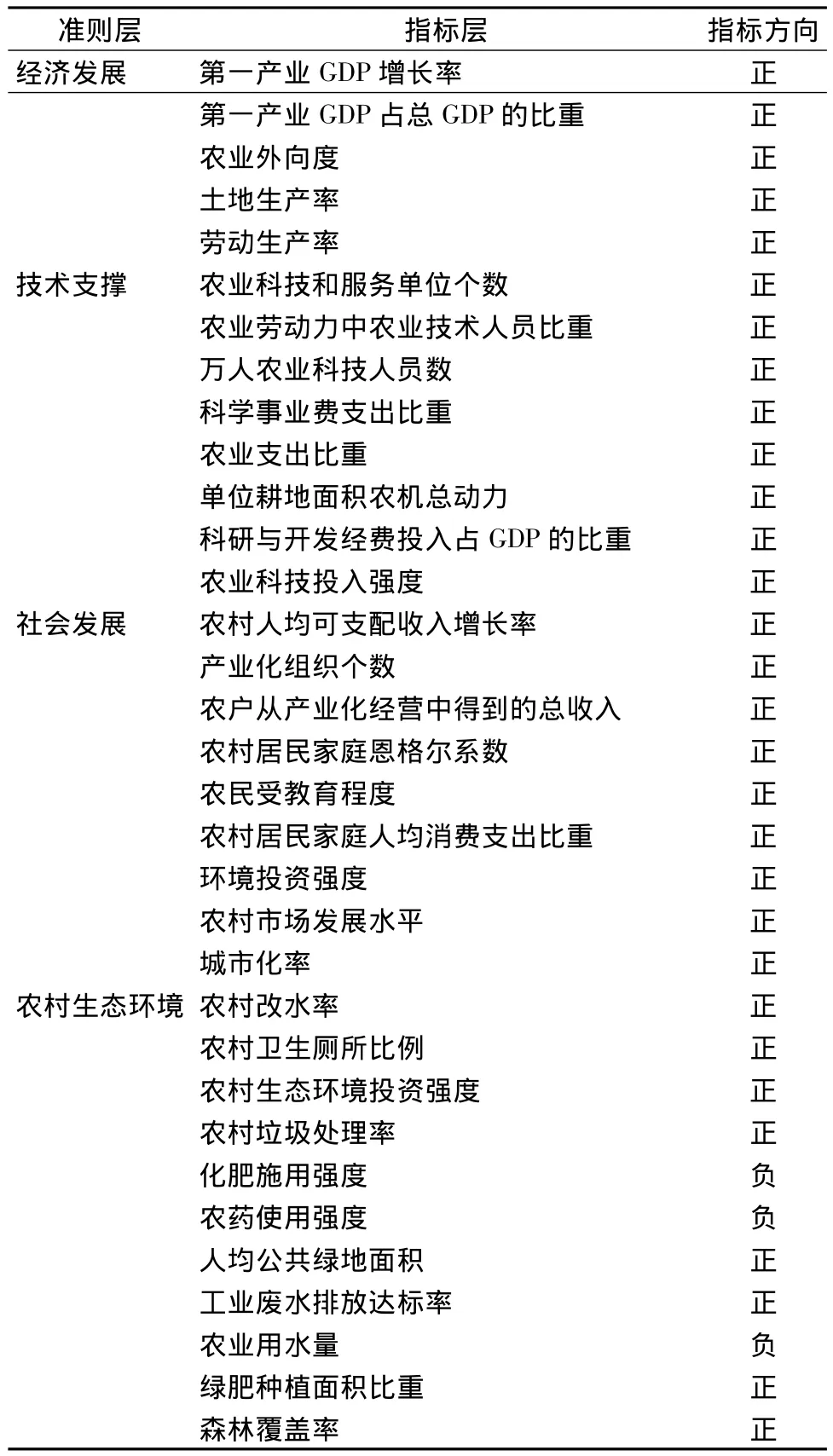

通過對上述研究成果總結和分析,結合低碳農業的內涵特征,依據中國低碳農業的發展現狀,遵循低碳農業評價指標體系構建的原則構建低碳農業的評價指標體系,本體系包括目標層、準則層及指標層。第1層目標層為低碳農業經濟發展的總體水平。第2層準則層由經濟發展、社會發展、資源節約、農業投入品使用、生態環境等5方面組成。第3層指標層在上述5方面核心要素項下設立若干個評價目標,最終構成終極指標。通過低碳農業的理論分析、研究文獻及專家咨詢,對低碳農業評價指標進行了初選與完善,最后構建的低碳農業統計指標體系由33項指標組成 (表1)。

表1 低碳農業發展水平包含的經濟評價指標

低碳農業經濟發展指標。低碳農業經濟指標主要反映低碳農業發展過程中農業經濟發展水平的指標,主要包括第一產業GDP增長率、第一產業GDP占總GDP的比重、農業外向度、土地生產率、勞動生產率等,其中農業外向度指標反映低碳農業對外開放的程度。

低碳農業技術支撐。低碳農業的發展需要循環再利用技術、資源化技術等技術的運用和推廣,該類指標主要反映低碳農業發展的相關技術基礎情況,主要包括農業科技和服務單位個數、農業勞動力中農業技術人員比重、萬人農業科技人員數、科學事業費支出比重、農業支出比重、單位耕地面積農機總動力、科研與開發經費占GDP的比重等。

農村社會發展。農村社會發展也是低碳農業發展所體現的內容,主要包括農村人均可支配收入增長率、產業化組織個數、農戶從產業化經營中得到的總收入、農村居民家庭恩格爾系數、農民受教育程度、農村居民家庭人均消費支出比重、環境投資強度、農村市場發展水平、城市化率等指標。其中環境投資強度用環境保護投資占投資的比重表示,農村市場發展水平用批發和零售業占社會消費品零售總額比重表示。

農村生態環境。農村生態環境是低碳農業方面的重要內容,主要包括農村改水率、農村衛生廁所比例、農村生態環境投資比重、垃圾處理率、化肥施用強度、農藥使用強度、人均公共綠地面積、工業廢水排放達標率、綠肥種植比重、農業用水量、森林覆蓋率等指標。其中農村改水率用農村改水受益人口占總人口的比重表示;農村衛生廁所比例用農村衛生廁所普及率表示;農村生態環境投資比重用農村生態環境投資占總投資的比重表示;化肥施用強度用每667 m2平均化肥施用量表示;農藥使用強度用每667 m2平均農藥施用量表示。

3 小結與討論

在綜述現有成果的基礎上,界定了低碳農業的概念和內涵,認為低碳農業是通過技術創新、制度創新、產業轉型、結構調整、產業鏈整合等多種手段,在農產品種植、運輸、加工等過程中,以低污染、低排放、低能耗為特征的現代農業發展模式,最終實現農業生產發展與生態環境保護雙贏的目標。與常規農業相比,低碳農業的外延和內涵更加豐富。低碳農業的內涵主要包括以下3個方面:低碳農業的主體是農業;低碳農業的發展內容是構建低碳型的現代農業發展模式;低碳農業的核心是低污染、低排放、低能耗。

依據低碳農業的概念及內涵,遵循低碳農業評價指標體系構建的原則,嘗試構建低碳農業的評價指標體系。但由于目前未見到對低碳農業評價體系的研究。因此,作者對該評價指標體系的研究只是一個嘗試,希望學界不斷加強這方面的探討,盡快構建起科學合理、切實可行的低碳農業評價指標體系,促進低碳經濟理論體系的建設和完善,使低碳農業由先進的理念發展成現實的經濟運行模式。

[1]張莉俠,曹黎明.中國低碳農業發展的對策與現狀探討[J].經濟問題探索,2011(11):103-106.

[2]邢繼俊,趙剛.中國要大力發展低碳經濟[J].中國科技論壇,2007(10):87-88.

[3]付允,馬永歡,劉怡君,等.低碳經濟的發展模式研究[J].中國人口資源與環境,2008(3):14-19.

[4]王永龍.我國經濟高碳化機理與低碳發展對策分析 [J].中國經濟問題,2010(2):45-48.

[5]李飛,莊貴陽,付加,等.低碳經濟轉型:政策、趨勢與啟示 [J].經濟問題探索,2010(2):94-97.

[6]梁龍,杜章留,吳文良,等.北京現代都市低碳農業的前景與策略[J].中國人口·資源與環境,2011,21(2):130-135.

[7]杜華章.江蘇省低碳農業發展影響因素的綜合分析 [J].農業經濟與管理,2010(4):63-71.

[8]李曉燕,王彬彬.四川發展低碳農業的必然性和途徑[J].西南民族大學學報:人文社會科學版,2010(1):103-106.

[9]劉澤強,康智明.低碳農業發展的質量評價[J].北京農業,2012(6):150-151.

[10]王珊珊,張廣勝.中國低碳農業生產方式的實現路徑與評價[J].生態經濟,2012(3):28-32.

[11]陳俊紅,姜翠紅,李紅.都市型現代農業低碳經濟進程評價及建議:以大興區為例 [J].生態經濟,2011(1):303-306.

[12]駱旭添,吳則焰,陳婷,等.閩北地區低碳農業效益綜合評價體系的構建與應用 [J].中國生態農業學報,2011,19(6):1444-1447.

[13]王愛玲.都市農業發展評價研究 [D].北京:中國林業大學,2010.

[14]孫延風.城市低碳經濟的綜合評價方法[J].中國國情國力,2011(3):58-62.