爭議“燕京學堂”

覃愛玲

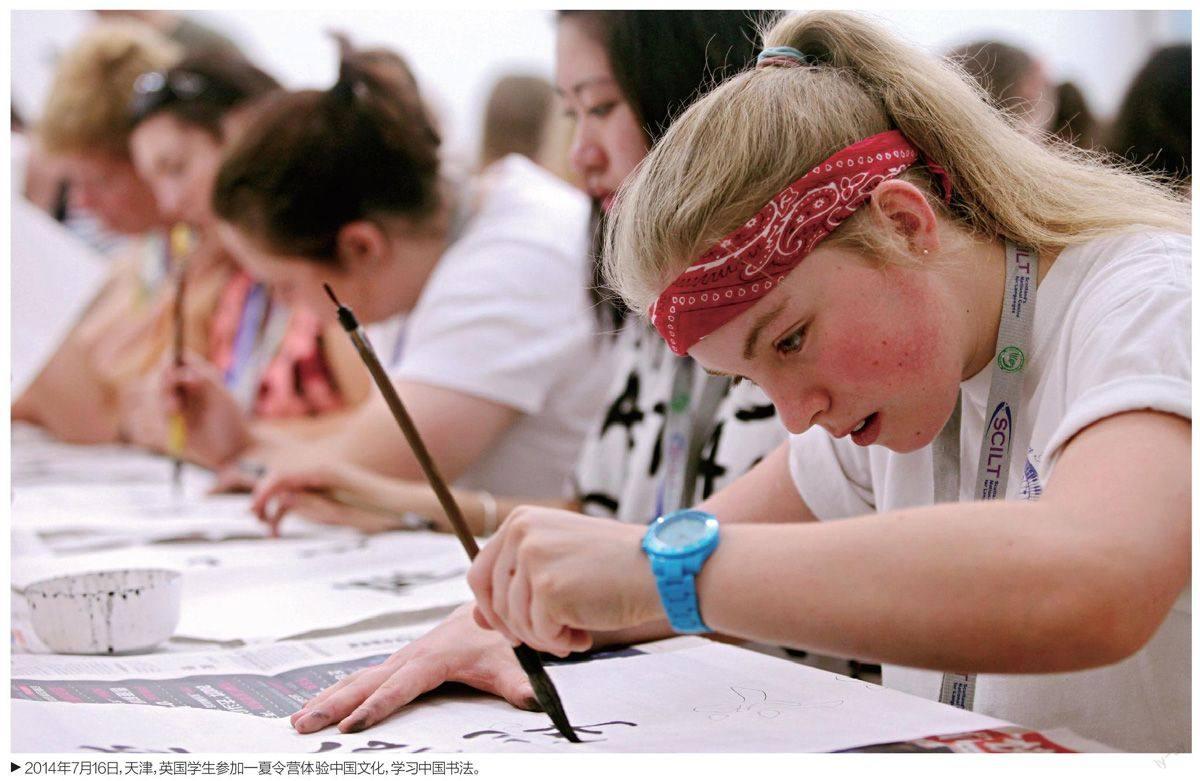

幾乎任何涉及“北大”的爭議都可能在社會上得到放大式的關注。5月5日,北大官方宣布,要在處于校園中心位置的靜園建設新的燕京學堂,建立“具有開創性的”中國學基地,并招收以國際學生為主的一年制中國學碩士。消息公布之日,恰逢習近平主席前往北大和師生座談并發表講話、對中國大學的發展提出期待的次日。

但是,這一計劃很快在校內和北大校友中引起激烈反對聲,并隨著在網絡和媒體上公開后,引起全社會的廣泛關注。北大校方也組織了多次會議,與老師和學生進行交流,解釋校方意圖,聽取師生意見。

截至目前,爭議的最新進展是,7月24日下午,北大召開黨政聯席會議,綜合各方意見,對該項目的建設計劃做出了調整:靜園一至六院不再用作未來燕京學堂的學生宿舍,而是“作為學校發展人文社會科學及交叉學科的教學科研辦公用房”;燕京學堂的學制更改為1至3年,教學語言也不再只強調英文,而是與相關院系合作開設中英文課程。

北大校方的最新舉動,回應了爭議中最緊迫的問題,但還沒有解決最核心、最深層的問題,即“中國學”學科到底怎么搞的問題。在北大發布的最新聲明中,對學科定位的描述一如既往的模糊,對學科意義的描述還是那么可疑。可以預期,這不會是燕京學堂事件的最終解決,因為還存在著未解之題。

爭議焦點

在長達兩個多月中,燕京學堂受到多層次、多方面的質疑,爭議主要集中在選址靜園、中國學學科本身及一年制碩士教學等問題上。

選址靜園由于對身處校園的學生影響最直接,這在北大學生和校友中引起最強烈的反彈。北大校方的原計劃是把一至六院改造為宿舍,在靜園草坪地下修建教學和辦公設施。

靜園草坪及其周邊六院建筑,地處北大核心區域,在北大校園里是班級聚會、各類朗讀會(5月4日,習近平主席就在靜園聽了一會兒學生的詩朗誦)、社團集會的中心,也是校園愛情的主要承載地,其象征意義可與未名湖、博雅塔相比。六院建筑1926年建立,是全國重點文物保護單位“未名湖燕園建筑”的一部分。

北大用地緊張,有人測算過,如果將這樣一片黃金地帶割出僅用于100個一年制碩士,意味著每個燕京學堂的學生占用的設施面積將達目前北大學生平均水平的6倍。

在爭議中一直置身事外、據稱是燕京學堂學科召集人的紐約大學教授張旭東在海外與學生交流時說,住宿問題本來可以選在別的地方,但選一至六院就是要追求讓人“眼前一亮”的效果。可以理解項目牽頭人的心態,這種效果才能與“高端學術”基地、“未來世界的精英領導者”等相匹配。

這也就難怪在這個問題上激起最強烈的反彈了。也正是在這點上,北大校方后退得最徹底,以停建地下設施始,以住宿另選它址終。這會成為對校內學生的最大安撫。

影響面更廣的爭議點是“中國學”學科建設。北大曾以將擔任燕京學堂院長的北京大學常務副校長劉偉的答記者問的形式對外稱,燕京學堂首創了“中國學”學科,并將圍繞“中國學”學科內涵建設為教學、科研、智庫三位一體辦學機構,這么做的意義包括“服務國家戰略”、“增強話語權”、“構建中國學術主體性”、“提升國家軟實力”、“試著從中國文化和中國的角度去觀察問題,思考問題,自覺地防止西方中心主義的思維”等。

這些話語帶有強烈的色彩,并以“中國主體性”為裝點。可是,“中國學”這一名稱從誕生之日就面目模糊,在發源地的西方,它與漢學都和帶有濃厚殖民色彩的“東方學”(東方主義的另一種譯法)關系緊密。燕京學堂的“中國學”的“中國主體性”體現在什么地方,北大校方并沒有說清楚,只是使用了中國立場、中國視角等空泛的說法。

經過若干輪的討論后,北大在7月25日發布的最新聲明中就學科定位和意義這樣說,“以中國學為紐帶,與海外的漢學、中國研究以及國內相關學科和領域的研究形成良性互動,同時拓展學術研究的本土和國際視野。”由此可見,北大在這個問題上不但沒有針對各方質疑加以改進,反而進一步把話挑明了,燕京學堂的中國學不過是要把以西方中心主義為根基的漢學和中國學搬到北大來生產而已。這和富士康代工蘋果手機在本質上有什么區別?以“中國主體性”為表的燕京學堂,里子上不正是“中國主體性”碎了一地嗎?

這正是燕京學堂未解的大問題,相信爭議仍會繼續,且短時間內難以達成實質性的進展。

北大還宣稱,燕京學堂將通過設立“講席教授”的形式打造一支國際一流的“中國學”學術隊伍,包括從北大現有人文社科學者中聘請30名,從國外招聘學者20名,邀請國際訪問教授20名。而這些師資力量將享受的待遇,遠非其他北大教師可比,據稱工資要向哈佛教授的水平看齊。

北大法學院一位年輕教師對《南風窗》記者說,他上的大課有學生近百人,判作業改卷子都他一個人來,工作繁重,而學校根本不肯撥一點經費給教師配助教,呼吁了多年都沒用。但學校卻有錢聘那么多“貴族教授”,在他看來,這個動作只會把理工科和經濟學、管理學等領域已經拉開的教師收入差距復制到文科領域來。

更被批判者引以為“荒謬”的是,燕京學堂的中國學教育和研究原本要全部用英語進行。想象一下,一個在北大拿到“中國學”碩士學位的西方學生,畢業后可能一個中文大字不識,只會說點謝謝、對不起什么的。

一年學制也是個問題。相對于其他普遍三年制的碩士,一年制碩士的教學質量如何保證?在享受大大高于普通學生待遇的情況下,其錄取生源來源是怎樣的?這都是對這一項目本身的教學質量和教育公平的質疑焦點。

以上幾個問題,除了燕京學堂的師資招聘和薪酬水平沒有進一步說明,北大在教學語言和學制上都針對批評做了調整。

早在燕京學堂揭牌儀式兩個月前,北大校長王恩哥就對造訪北大的米歇爾·奧巴馬介紹過燕京學堂項目,并“向米歇爾發出邀請,希望她的兩位女兒能有機會加入燕京學堂計劃”。這一細節可以看出北大官方心中的“精英學生”樣板是什么。著名學者,也是北大校友的甘陽教授和劉小楓教授聯名發文猛轟燕京學堂項目,其中指責北大搞燕京學堂的目的之一不過是要通過招收“國際權貴子女”“勾兌國際人事關系”。這個激烈批評并不是沒有道理的。

燕京學堂的產生背景

在北大這一系列的“創新”行動背后,是中國在經濟全球化時代已經成為世界第二大經濟體的情況下,對文化上的尷尬位置的焦慮。在強大的西方話語下,中國文化上缺乏發言權,大學教育也在國際上缺乏權威性。“建設世界一流大學”一直是北大、清華等國內一類大學最近幾年的宣傳口號。

多位從美國一流大學拿到博士學位后回北大任教的學者向記者感慨中國仍處于被西方解釋的地位,認為中國應該與西方爭奪話語權。這種意向顯然與本屆領導人所提的“三個自信”不謀而合。從最近一兩年的政策中,也可以看出國內對意識形態和文化領域的主導權的進攻態勢。

不僅要有理論和道路自信,爭奪話語權,另一方面,還要輸出發展模式和價值觀。“服務于國家戰略”,是北大官方在宣傳燕京學堂時常提到的。埃塞俄比亞現任總統穆拉圖本科、碩士、博士都是在北大讀的,如今,中埃關系親密有加,大量中國公司在埃國從事制造、基建、農業等項目。“通過創辦‘燕京學堂,讓更多海外優秀青年來學習中國學,以后多培養點這樣的人,不是為國家作貢獻嗎?”此前,在接受媒體采訪時,北大新聞發言人蔣朗朗這樣表示。這樣現實的例子也許讓北大主政者看到了“教育影響世界”的可能。

5月4日,習近平主席到北大視察時,北大校領導向他提出了北大的發展目標—爭取在2018年建成世界一流大學。一方面,這說明北大校領導焦慮于北大尚未是世界一流大學;另一方面,承諾在短短4年內使北大成為“世界一流”,顯然需要“大躍進”式的行動。燕京學堂計劃無疑符合這種“大躍進”心態的需要,因為表面上看,它“國際化”,“中國學”聽起來也有“中國主體性”的味道。急切的心情可以理解,但著急了也容易出錯,這是一個樸素的真理。

并不巧合的是,北大的另一個二級學院國家發展研究院正在教育部申請設立一個自創的“國家發展”學科博士點,也是要綜合各種學科,培養“未來的領袖人才”。與燕京學堂相比,雖然一個是一年制的碩士,一個是三年制的博士,但兩者從精神上,實有諸多相通之處。將國外優秀學生吸收過來培養,增強北大國際影響力,又間接提升國家軟實力,聽起來似乎是快捷而美好的“服務國家戰略”方式。

當然,還有另一種思路來解釋北大急于辦燕京學堂的原因。過去幾年,北大已經通過各種招收“總裁”、“政府干部”為主的培訓班,使得國內的官商大量獲得了“北大”的證書。對國內乃至國際政商“關系”的打造,已經成為這個中國最高文科學府在位者的一大追求。北大因為名氣大,做得更多一點而已。

大學辦班,目前還以面向國內為主,面向國際的還不多,而且與辦國內班收取高學費相異,面向國際的各種班還處于大筆花錢獲取“政治影響”的階段。在辦國際班方面,清華大學占得了先機,率先推出了“蘇世民項目”。這是一個由美國黑石集團主席蘇世民(Stephen Schwarzman)個人捐資以及幫忙籌資數億美元打造的國際項目,面向國際學生開設一年制碩士課程,方向是經濟、管理等實用性學科,以英文授課。

于是北大設立燕京學堂的舉動就被人視為與清華的蘇世民項目的“低水平”競爭。蘇世民項目之所以平靜落地,是因為實用性學科采用一年學制和英文教學比較容易接受。相反,北大選擇了所謂“中國學”方向,講授內容包括中國歷史、宗教、考古等多個方面,一年學制和英文教學就難以適應了。當然,北大校方從未承認這種批評的合理性,否認燕京學堂項目與蘇世民項目之間有任何關系,但這種否認對平息質疑毫無益處。

從這里可以看出,燕京學堂和中國學的問題,絕不僅是北大的問題,而是整個中國教育普遍面臨的問題的表現。

待解之難

從取消在靜園草坪下建教學設施,到不再將宿舍設在一至六院,關于燕京學堂的爭議,北大校方在民意壓力下逐步退讓。7月25日,在得知前一天北大官方的讓步后,網上關注燕京學堂事件進展的眾多北大師生和校友為得到的初步勝利一片歡呼。而一些想得更為深遠的人已經提醒,在選址等問題上的進展只是淺層的勝利,關于大學改革、學術研究,乃至中國的文化話語權建構問題上,都仍是尚未破題的重大問題。

值得警惕的是,中國正處于新一輪大學改革的前夜,行政主導的改革可能帶來新的面子工程,中國雖然面臨文化發展的緊迫需要,但文化顯然并非幾年內能取得突破的領域,急功近利的追求,可能適得其反。

無論燕京學堂的最初方案有多大的不成熟,其建立中國話語權的努力和教育全球化的姿態都值得肯定,而北大校方在校內外輿論爭議中的妥協態度,也讓人看到了更大改善的可能。

中國需要什么樣的學術主體性的問題,在接下來一段時間里,顯然仍將伴隨燕京學堂事件拉鋸下去。如能在討論中更為具體理性,則可能對構建真正的中國學術主體性提供有用的參考。