“博科圣地”:尼日利亞的恐怖組織之路

陳君

“Bring back our girls!”(“讓女孩們回家”),英國首相卡梅倫、美國第一夫人米歇爾、俄羅斯名模伊蓮娜等國際名人紛紛在媒體上打出標語,他們聲援的是被尼日利亞宗教極端組織“博科圣地”綁架的200多名女學生。

4月14日,“博科圣地”武裝人員襲擊尼東北部博爾諾州奇博克鎮一所女子中學,擄走276名女生。一些女生設法逃走,但仍有223人失蹤。他們希望用人質交換被政府俘虜的成員,遭到政府拒絕。

一個多月來,一場全球大聲討在不斷擴延,國際營救的目光也聚焦尼日利亞。但面對古老的叢林,現代軍事技術束手無策。

在安全專家的資料庫中,創建于本世紀初的“博科圣地”,宗旨是反對西方文明和科學,篤信伊斯蘭原教旨主義,仇視世俗政府,主張在尼日利亞推行嚴格的伊斯蘭教法,以恐怖手段宣示其存在和力量,是一個狂熱的伊斯蘭極端主義組織。2012年被美國政府列入國際恐怖主義組織名單,與索馬里青年黨、伊斯蘭馬格里布“基地”組織一起,被視為非洲三顆毒瘤。今年以來,“博科圣地”就已造成尼1500多人死亡。

從“草莽流寇”變身為“尼日利亞的塔利班”,“博科圣地”做大,并非一夜之功。

“西方教育是罪惡的”

從非洲豪薩語詞源看,“博科圣地”字面意思是“西方教育是罪惡的”,正式名稱是“致力宣言圣訓與圣戰之人”。總之,抵制一切與西方有關的東西,被其自視為使命。

4月14日晚10點左右,一群身著制服、手持AK-47的武裝分子開著7輛卡車,闖進奇博克鎮一所女子中學。這是尼日利亞為數不多的為女子提供西式教育的學校。

奇博克鎮位于尼東北部的叢林地帶,是“博科圣地”活動最頻繁地區之一。

幾聲槍響,保安人員應聲倒地。“如果不想死的話,就都上卡車”,近300名女學生在槍口下,毫無抵抗之力。

趁著夜色和慌亂,大約50幾個人逃脫——有的在行車途中跳車,有的在營地溜走——18歲的庫瑪·伊莎庫和17歲的特薩烏爾是其中幸運兒,和很多家在偏遠地方的孩子一樣,她倆一直住校。

“我們跳車了,不能落在他們手里。然后,跑進灌木叢,我們一路跑啊跑……恐怖得難以用語言形容。”

“他們將我們帶入叢林,整夜前行,直到營地。強迫我們做飯、洗碗、磨玉米,還有其他活計。他們不停侮辱我們,要我們必須停止求學,然后嫁給他們。”

“我害怕極了。學校已經關閉,但即使學校再度開門,我也不想回去。”……

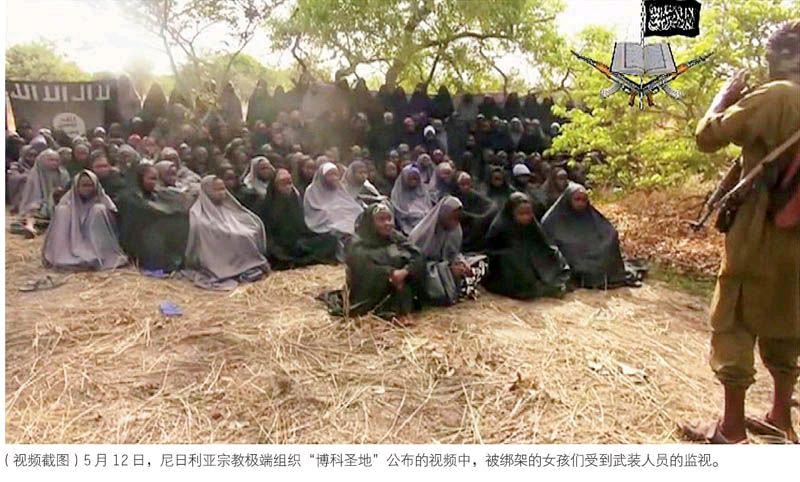

被扣押女孩直到5月12日才出現在“博科圣地”發布的視頻中。

據美國《華爾街日報》援引匿名人士的話說,她們中已有2人死于毒蛇咬傷,大約20人生病。

“博科圣地”向政府提出要求。“如果你們不釋放我的兄弟,我發誓,你們再也見不到這些女孩。”首領阿布巴卡爾·謝考身著迷彩裝、扛著AK-47,在視頻中叫囂,不斷地用手指指向鏡頭。

至今,尼日利亞空軍已派出250架次飛機搜尋,但一無所獲。據當地媒體透露,政府搜尋焦點位于博爾諾州的桑比薩森林;也有人擔心,人質可能被分藏于數個地點。

心急如焚的家長抱怨政府救援不力,他們組織起來,手持長矛、砍刀與弓箭追趕這群亡命之徒,有人甚至試圖進入叢林去搜尋孩子的蹤跡。

令人不安的消息不斷傳來,刺激著家長的神經。他們聽說有人在乍得和喀麥隆的邊境城鎮見過載有綁架女孩的卡車;“博科圣地”在視頻中威脅要把女孩們賣掉,“我們出售女人,在人口市場賣掉她們”……

據媒體報道,一名尼日利亞律師在社交網站上發起“讓女孩回家”話題,被“瘋狂轉發”;一個尼日利亞人在Change.org上請愿,吁求采取更多措施尋找女孩們,已有超過45萬人聯署。

罪行累累的“博科圣地”第一次遭到全球性譴責。多數研究者認為,“博科圣地”的興起與尼日利亞伊斯蘭極端運動和宗教危機密切相關。

1960年10月1日尼宣布獨立,3年后成立聯邦共和國。但此后多次發生軍事政變,長期軍統,金融混亂,貧富懸殊,腐敗滋生,民眾轉向宗教渠道表達對社會的不滿。

“非洲地區是反恐的重要陣地。從歷史和現實情況看,這里也是薄弱環節。比如‘博科圣地在尼日利亞從無到有、由弱變強,不能不分析該國有產生恐怖主義組織的土壤。”中國現代國際關系研究院李偉對《中國新聞周刊》說。

在尼日利亞1億8000萬人口中,50%是穆斯林,集中在北部地區;40%信奉基督教,集中在南部地區。20世紀80年代,尼日利亞宗教沖突激化,其中以北部地區的“麥塔特斯尼暴動”最為著名,它宣揚宗教極端主義,以極端思想和行動反抗政府,這是將極端宗教意識形態施加于世俗尼日利亞的第一次嘗試。

此后,宗教暴動或危機持續不斷。據統計,從1999年至2008年有28起類似沖突,為“博科圣地”興起埋下伏筆。

2002年間“博科圣地”發跡于尼北部博爾諾州首府邁杜古里,后來逐步擴散至全國,甚至周邊境外。有學者提出“博科圣地”與“麥塔特斯尼暴動”一脈相承,是尼日利亞北部地區極端宗教活動的延續。

“博科圣地”滲透政治高層

根據美國駐尼日利亞大使館公布的數據,在綁架案發生的奇博克鎮有72%的小學適齡兒童沒有接受教育,重要原因就是出于對“博科圣地”的畏懼。

“我說過,西方教育必須停止。女孩就應該去結婚。”謝考在視頻中宣揚他的主義。

綁架案發生的一刻,附近居民穆維亞帶著家人躲到灌木叢中,目睹了一切。“以前看到律師、醫生、工程師,我都很羨慕。很希望女兒也這樣有出息。”他對路透社記者說,“但現在,我不想讓孩子上學了,女兒在家里才安全。現在很多家長都在猶豫,要不要送孩子上學,因為我們不能失去孩子。”

“恐怖組織一次又一次發動對學校的襲擊,特別是針對女生,這讓整個社會陷入恐懼。”英國《衛報》感嘆。

美夢變成噩夢的不只平民女孩,年輕有為的銀行家扎利比也難逃恐怖組織的魔爪。2012年的一天,信仰基督教的他在尼東北部一所教堂參加活動,一伙“博科圣地”突然沖進來,一通掃射。當時教堂有14人,扎利比臉部中彈,倒地裝死,才成了唯一幸存者,他也從此失去了下巴、嘴唇和一部分舌頭,在英國接受了十幾次手術。

扎利比這樣的富裕階層在總人口中占很少比例。

尼日利亞是非洲主要石油出產國之一,本應具有國家經濟社會發展的巨大動力和潛力,但石油財富很少惠及普通民眾。

尼政府主要收入來自東南部的產油區,北部地區則長期發展滯后,飽受貧困和高失業率困擾。據國際組織統計,70%的北部人口每天人均生活費用不到1美元。在綁架案發生的博爾諾州,83%青年是文盲,48.5%的孩子沒有上學,失業率遠高于南部地區。

經濟發展嚴重失衡加劇了穆斯林和基督徒之間的摩擦,讓恐怖組織有機可乘、興風作浪。英國《衛報》認為,是“石油利益不均”及“生態災難”導致人心動蕩、暴力滋生。尼日利亞不幸成為“非洲恐怖之弧”的重點地帶。

尼日利亞腐敗問題,更惡化了這一狀況。權力濫用和腐敗的必然結果是,窮人往往通過暴力表達不滿。在這樣的背景下,“博科圣地”資助那些沒有特權的人,幫助“圣戰”中失去丈夫的寡婦,給窮人提供宗教施舍等等,獲取部分民眾的同情和支持。

2010年2月,來自南方、信奉基督教的古德勒克·喬納森,在前任亞拉杜瓦病逝后繼任總統,并在次年大選中獲勝,打破了政治上南、北方人輪流坐莊的傳統,引發北方不滿,為“博科圣地”的暴力活動制造借口。

此外,政治精英階層為謀取自身利益,甚至將“博科圣地”作為一種政治斗爭工具,這也為其發展提供可乘之機。2012年喬納森總統就指出,“博科圣地”已滲透進政治高層,一名議員因與“博科圣地”有聯系而被拘捕。這種政治內耗大大銷蝕政府的合法權威,鼓勵了“博科圣地”的猖獗行為。

很多證據表明,“博科圣地”與跟尼日利用政治精英階層、特別是軍方勾結是公開的秘密。正因如此,“博科圣地”往往在政府清剿前獲得消息,迅速轉移,隊伍逐漸壯大。美國《基督教箴言報》就認為,他們的武器絕不遜于尼正規軍隊,一部分軍火來源于賄賂尼高層軍官和警察所得。

目標從政府到平民

2009年以前,“博科圣地”一直避免傷害平民,勢力也有限,警察、監獄及政府部門是主要攻擊目標。加州大學圣克魯斯分校教授呂貝克認為,“由于沒有濫殺無辜,他們贏得支持和同情。”

當年6月,70名“博科圣地”成員襲擊了一座清真寺和警察局,造成約55人死亡。一個月后,“博科圣地”創始人、極端分子尤素福發表聲明,稱該組織與公眾沒有怨恨,只針對當局機構,除非公眾支持當局。就在那個月,尼政府對“博科圣地”進行圍剿,尤素福斃命。

沒想到“博科圣地”立即反撲,邪惡力量已足夠強大。此后,該組織在新領導人謝考的領導下,在學校、教堂、車站、市場等公共場所發動更多襲擊,目標擴散至普通民眾。至此,“博科圣地”成為非洲乃至世界上最殘忍的恐怖主義組織。

“2011年8月26日,他們對聯合國駐尼日利亞代表處大樓發動了自殺式汽車炸彈襲擊,造成23人死亡。它的襲擊從地區擴展至國際,暴力技術也是徹頭徹尾的恐怖組織。世界才震驚,原來這里又出了一個基地組織。”李偉對《中國新聞周刊》說。

美國前駐尼大使也警告說,該組織對美國在尼日利亞的利益發動攻擊“不可避免”。

2012年1月,尼副總統納馬迪桑博召集北部19個州州長舉行會議,宣布對“博科圣地”開戰。在當年9月的“恢復秩序行動”,35人被擊斃,156人被逮捕。“博科圣地”雖遭重創,但沒有被根除。

今年5月15日是尼日利亞東北部3個州實行緊急狀態一周年的日子,民間人士在首都阿布賈舉行“帶我們的女孩回來”游行,表達對政府越反恐越恐怖的不滿。

但軍方發言人克里斯辯護說,博爾諾州已在緊急狀態之下,“難道我們應該在超過9萬平方公里的區域部署軍隊嗎,每平方公里一名士兵?可以想象這種代價有多大。”

非洲大陸最危險的恐怖分子

“我們已經殺了很多士兵,還會繼續殺人。”語出阿布巴卡爾·謝考。

從尤素福的助手成長為恐怖大亨,他獨來獨往,心狠手辣,被英國廣播公司看成“半個神學家+半個流氓”的混合體。德國《圖片報》更直言,謝考可能是非洲大陸最危險的恐怖分子。

謝考善于遙控手下,從不與基層成員接觸,靠幾名心腹傳達命令;外國情報機構對他知之甚少,甚至都沒有弄清其確切年齡、出身地點。美國外交關系理事會稱,“博科圣地”已殺害了7000多人,“這個血淋淋的數字使美國對謝考發出了700萬美元的懸賞”。

美國全國廣播公司記者發現,在這位“瘋狂指揮官”身上,很容易看到本·拉登的影子。其實,“博科圣地”背后一直有“基地”的眼睛。

“9·11”事件后,“基地”在阿富汗遭重創,開始尋求新的生存空間,動蕩不安的非洲成為其擴張勢力的溫床。英國三軍防務研究所2012年發布研究報告稱,“基地”組織一直尋求與非洲各宗教極端組織建立聯系,以期重拾戰斗力,包括在也門活動頻繁的阿拉伯半島分支、索馬里青年黨和尼日利亞極端組織“博科圣地”。

當年的《非洲安全簡報》也提到,北非“基地”頭目宣稱將向“博科圣地”提供武器、培訓等支持,以擴大它在撒哈拉以南非洲地區的真實存在。2011年11月24日,“博科圣地”發言人阿布卡卡也直言不諱,“我們確實與‘基地有聯系,我們彼此支持。”

公開報道披露,“博科圣地”前領導人尤素福和重要成員達馬岡都曾從外部恐怖組織獲取資金支持。2007年,尼聯邦最高法院以“尼日利亞塔利班”的罪名對達馬岡提起控訴:他從“基地”獲取30萬美元的資金;對尤素福提起5項控訴,包括從巴基斯坦“基地”手中獲取資金,用以招募恐怖分子。

“博科圣地”還效仿“基地”手段獲取資金,比如爭取外部捐贈、暴力搶劫、非法交易等。據尼中央銀行統計,2011年約有100家銀行分支遭到“博科圣地”武裝搶劫。此外,“博科圣地”也進行武器和毒品等非法交易,賺取資金。

同時,“博科圣地”還借鑒“基地”的組織與宣傳模式。尤素福創立了一套宗教網絡,包括一座清真寺、一所寄宿學校以及一個“圣戰”團體;如今,互聯網及視頻技術,更成為“博科圣地”擴散恐怖的重要工具。

中非和西非一些國家邊界防范松散,也為恐怖組織交流、聯手提供便利。“‘基地等組織對‘博科圣地進行技術培訓。他們很多人都掌握了炸彈制造技術,經驗豐富。”美國詹姆斯基金會軍事分析專家辛恩表示。

“非洲第一大經濟體”光環褪色

2015年2月尼日利亞要進行總統大選,搞亂國家、在尼北部建立政權是“博科圣地”終極目標。“國際社會不應該允許這樣的情況發生,否則將成為我們所有人的恥辱。”美國《國際財經時報》網站一則評論中寫道。

5月6日,美國向尼日利亞派遣了一支30人的支援隊,包括5名國務院官員、2名戰略通信專家、1名民事安全專家、1名地區醫療支持官員、10名國防部官員、4名聯邦調查局人質談判專家和7名軍事顧問,并準備與尼政府共享衛星圖像,用美國影星安吉利亞·朱莉的話說,解救那些女孩刻不容緩。

5月7日,法國宣布將派出專業搜救隊伍;5月9日,英國外交官和軍方官員組成的專家組加入搜索;5月12日,以色列反恐專家團與美國有人偵察機加入進來。

5月17日,英國國防大臣黑格宣布,美英將派遣嵌入式軍事顧問;美國無人機、英國“哨兵”偵察機及衛星成像技術也馬上要在尼日利亞應用……

“我們期待著國際軍事力量圍困他們,饑餓、死亡等會迫使他們放棄女孩。”尼日利亞軍事專家阿卜杜拉說。

對于“博科圣地”提出“女孩換兄弟”的方案,總統喬納森14日給出明確答復:拒絕。但3天后,尼國家情報中心主任奧美里對外宣稱,對話之路并沒有關閉,“任何時候我們都準備對話,而這不是談判。”

“不答應恐怖分子的條件,是正確的。總統說拒絕,是掌握談判主動權,不讓恐怖分子隨意開價。”李偉分析說,“‘博科圣地想通過綁架,對外宣揚政治主張,對內凝聚力量,不能讓他們得逞。”

另據英國《每日電訊報》5月18日援引消息稱,“博科圣地”在與政府談判中已放棄“女孩換兄弟”要求,準備數天內逐漸釋放半數女學生。雖然政府堅持不進行談判,但消息人士稱談判已秘密進行數日。

今年4月,尼日利亞官方宣布,2013年該國GDP已超越南非,排名非洲第一。但5月11日聯合國官方微博發布數據顯示,尼日利亞目前有超過30萬人因為各種暴力事件而流離失所,甚至淪為難民。嚴峻的安全形勢令“非洲第一大經濟體”的光環褪色。

5月17日,法國、尼日利亞、乍得、喀麥隆、尼日爾和貝寧六國總統,歐洲理事會主席范龍佩,英國外交大臣黑格和美國副國務卿舍曼在巴黎舉行會議,討論打擊“博科圣地”的共同戰略。

“博科圣地”活躍的博爾諾州東鄰喀麥隆和乍得,北接尼日爾。鑒于這一武裝經常發動越境暴力活動,有關地區合作的呼聲日漸高漲。

法新社報道,由于尼日利亞和喀麥隆存在領土爭端,兩國先前針對“博科圣地”的聯合行動停滯不前。中國企業在喀麥隆的營地遭襲后,有關國家的領導人將面臨更迫切的合作需求。

國際恐怖組織對無辜生命帶來的傷害,折射出所有正在邁進現代化國家的難題,也凸顯國際合作反恐的迫切性。

期待被困的人們能早日回家。