烏克蘭危機引發的新冷戰思維

何亞非

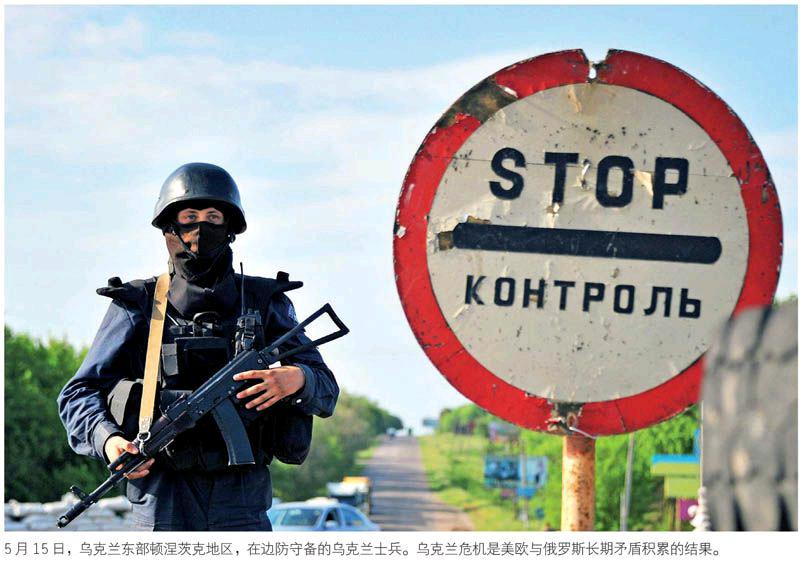

近來,烏克蘭危機還在發酵。烏克蘭東南部頓涅茨克等兩州舉行公投,宣布獨立,并希望并入俄羅斯。美國和歐洲宣布對俄采取進一步制裁措施,但尚未觸及金融領域。

對俄羅斯和普京的下一步行動,西方輿論猜測頗多。不少西方學者認為,俄大國雄心猶存,希望收復失去的“勢力范圍”,為此不惜與美國對抗。

更有甚者,有美國學者借機炒作,說中國想取代美國在亞洲稱霸;俄羅斯、中國、伊朗組成“邪惡軸心”,想趁美國戰略內顧、實力下降之際,推翻美國主導的“自由主義”全球秩序;世界已重回“地緣政治時代”,弱肉強食,誰有實力誰說了算……

其實,這是以有色眼鏡來觀察世界,得出的結論肯定帶有“色偏”。

烏克蘭危機的根源和前景

烏克蘭危機是美歐與俄羅斯長期矛盾積累的結果。過去二十年中,北約和歐盟東擴,步步緊逼,直抵俄羅斯家門口。1999年,捷克、匈牙利、波蘭加入北約。2004年,又有七個前蘇聯集團成員跟進。2009年,阿爾巴尼亞和克羅地亞也加入了北約。與此同時,有六個前蘇聯加盟共和國與北約簽訂“和平伙伴計劃”,朝成員國方向邁出關鍵的一步。如果不是如此咄咄逼人,俄羅斯也不會絕地反擊,在烏克蘭危機中持強硬立場,將克里米亞納入俄疆土。

且不說俄羅斯此舉在國際法上是否立論牢固,從地緣政治角度看,誰到了這一步都不會坐視不理。目前,俄羅斯在烏克蘭東部的動蕩中總體表現克制。前不久,經過俄羅斯總統特使盧金的斡旋,被烏克蘭東部親俄武裝扣押的七名歐安組織觀察員獲釋。烏克蘭兩州獨立并希望加入俄羅斯,俄未表示接受。近日,俄羅斯外長拉夫羅夫在接受采訪時明確表示,俄在烏克蘭東南部動蕩中不會派俄軍卷入沖突。這幾個例子說明,俄并非一味想與西方對抗,實在是被逼無奈。對烏克蘭下一步走向,尤其是總統選舉,俄羅斯持開放態度,留有余地。

從俄羅斯、美國與歐盟、烏克蘭政府等各方言行看,烏克蘭危機逐步緩和并取得某種妥協還是有可能的。烏克蘭下一步總統選舉是關鍵節點。目前在競選民意調查中呼聲最高的一位無黨派議員和企業家,在俄也有許多投資和工廠。同時,俄羅斯2013年國內生產總值僅增長1.3%,如因局勢惡化,美歐制裁延伸到金融領域,俄羅斯經濟將受到嚴重打擊。對此,俄羅斯也需要考慮。雖然美歐壓縮俄戰略空間的意圖未有改變,但也不想重返“冷戰”時代。而且,美歐在如何對待俄羅斯問題上有不同的看法,德國明顯持保留態度。當然,烏克蘭局勢動蕩還將持續一段時間,化解危機需要各方合作,也需要時間。究竟結果如何,現在尚難斷定。

針對中國的“陰謀論”

炒作中、俄、伊朗想在歐亞大陸做大、將現有國際秩序推倒重來的說法,純粹是冷戰思維的延續,是西方新保守主義想要樹立新的“假想敵”,為其圍堵、遏制中、俄制造借口。

中國改革開放三十幾年的發展事實表明,中國積極參與全球化與全球治理,是現行國際秩序的參與者、維護者和受益者。中國是全球數以百計的國際組織的成員,與很多發達國家和發展中國家都建立了戰略合作或戰略伙伴關系,正在與美國建設“不沖突、不對抗、相互尊重、合作共贏”的新型大國關系。這種戰略合作或伙伴關系并非軍事同盟,而是指兩國關系的長遠性和戰略重要性。中國作為安理會常任理事國,為國際安全做出了重要貢獻,是五個常任理事國中派出維和部隊最多的國家,派出官兵超過了一萬名。

中國在國際貨幣基金組織、世界銀行、世界貿易組織、二十國集團、金磚五國和上海合作組織等國際組織中,倡導改革全球治理機制、改革國際貨幣體系,并不是想推翻現有全球治理機制,重起爐灶,而是希望全球治理機制能在繼承和改革的基礎上,更加公平、公正、合理地反映國際政治和經濟的現實。從中國積極參與二十國集團峰會、世界貿易組織多哈回合談判和其他全球治理機制的實踐中,可以清楚地看到中國所發揮的積極和建設性作用。

在2008年金融危機席卷全球的關鍵時刻,是中國首當其沖,于當年11月初推出大規模積極財政政策刺激經濟,為11月下旬二十國集團首屆峰會期間及會后其他主要經濟體采取類似行動樹立了榜樣。到2009年4月初,又是中國在二十國集團倫敦峰會上,以國際社會利益為重,帶頭認購國際貨幣基金組織的債券,擴大了貨幣基金組織救助資金的盤子。在伊朗核問題、敘利亞危機和烏克蘭危機中,中國作為安理會常任理事國,秉承國際法原則和中國的一貫立場,公正、公平地處理問題,提出自己的看法和建議,并派軍艦為運送敘利亞化學武器護航,發揮了負責任大國的作用。

炒作中國想當“亞洲的霸主”同樣荒謬,與事實不符。中國長期以來實行睦鄰、富鄰政策,與周邊國家一起建設互聯互通的基礎設施,讓中國改革開放的成果惠及鄰國,走共同發展、共同繁榮的道路。

中國與東盟經濟聯系不斷加強、相互依存日益加深的事實充分說明了這一點。2012年,中國與東盟貿易額達4000多億美元,是10年前的5倍,相互投資逾1000億美元,是10年前3倍。正在打造的中國-東盟自貿區升級版目標是,到2020年,雙邊貿易額達1萬億美元,新增雙向投資1500億美元。

2013年,習近平主席在訪問中亞和東南亞國家時,提出共同建設“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的構想,描繪了“講信修睦、合作共贏、守望相助、心心相印、開放包容”的美好藍圖,賦予古代絲綢之路全新時代內涵,以實現“政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通、民心相通”,給區域各國人民帶來實實在在的利益。這是中國對區域治理機制的重要貢獻:希望從區域治理的高度,通過頂層設計,對區域經濟一體化進行規劃,在平等互利的框架下,與周邊國家共同發展、共同繁榮。

中國與一些鄰國有領土和海洋權益的爭端,這是現實,無法回避也不必回避。依照國際法原則維護主權和領土完整,無可厚非。中國倡導通過雙邊和平談判政治解決爭端,暫時解決不了,就擱置爭議,共同開發有關資源;同時倡導在實現全面解決之前,各方保持克制,避免事態惡化。中國這一立場從來就沒有改變。

美國“再平衡”劍指中國

美國重返亞洲,在亞洲搞“再平衡”,縱容一些亞洲國家鋌而走險,其目標很明顯,并已經對中國與周邊國家的地緣政治帶來巨大沖擊。這是很危險、很冒險的選擇。美國如果再拿出一套所謂的國際關系理論來為自己的“冷戰”戰略辯護,那就可能一錯再錯,在危險的道路上越滑越遠。相信這不是美國的主流思想,最近已經有美國學者出來批評這種戰略。

我以前說過,美國重返亞洲是個偽命題。美國歷來是亞洲的重要力量,從來就沒有離開過亞洲。美國在西太平洋的軍事戰略力量,占據美軍一半以上。美國與日本、澳大利亞、菲律賓等國的軍事同盟,是其全球戰略的重要組成部分。美國最近在東亞海洋權益爭端中力挺日本和菲律賓,再次表明它比歷史上任何時期都更深地卷入了亞洲矛盾。

美國的“亞洲再平衡”戰略從邏輯上是自相矛盾的,從長遠看也不符合美國的利益。美國雖然沒有明說,但“再平衡”的對象是中國,大家心知肚明。從地緣政治角度看,美國的“亞洲再平衡”,有政治、安全和經濟抓手。

一、在政治和安全領域,美國強化與亞洲國家的軍事同盟關系,并插手中國與有關國家的領土和海洋權益爭端,選邊站隊拉偏架,致使中國周邊烽火四起、矛盾激化。同時美國和西方希望“顏色革命”也能在中國發芽開花。這種做法與冷戰時期別無二致,就是給中國制造麻煩,想攪亂和拖住中國發展的步伐。美國國內新保守主義樂此不疲,唯恐天下不亂。

但是中國的發展勢頭難以阻擋,“顏色革命”更是聲名狼藉,不可能得逞。亞洲尤其是東亞、東北亞的安全框架,也離不開中國的參與和合作。況且中國已不是過去的中國。地緣政治冷戰時期制造“敵人”的做法已經過時,只會適得其反,損害美國的根本利益。

二、經濟領域更是如此。中美是利益共同體,更是命運共同體。中美經濟相互依賴,“你中有我、我中有你”,是兩國關系的“穩定器”和“壓艙石”。無論是投資還是貿易,隨著中國國內消費社會的形成和擴大,中國經濟對美國的重要性將持續增加。美國積極推進“跨太平洋經濟戰略伙伴關系”的談判,試圖排擠像中國這樣的具有龐大規模的開放經濟體,壓縮中國的發展空間,一是不可能,二是只會損害美國經濟的復蘇和發展。

三、盡管美國抱住“再平衡”戰略不放,中國并沒有隨美國的“平衡曲”起舞。中國領導人審時度勢,從兩國和國際社會共同利益出發,提出中美建立新型大國關系,希望兩國走出一條新時代守成大國與后起大國和平競爭的相處之道。

烏克蘭危機遲早會得到解決,重要的是從中汲取有益的經驗和教訓。今后中國將繼續堅持走和平發展道路。希望別的國家也同樣能走和平發展之路,各國共同構建公平、公正、合理的全球和區域治理機制和體系,以造福各國人民。