現(xiàn)代媒介之下的《沙皇的新娘》

普羅

奧普里希尼基是沙皇伊凡雷帝特別挑選的近衛(wèi)部隊,通常也被稱作沙皇的鷹犬,是沙皇可怕兇殘的追隨者,用來折磨和殺害沙皇的敵人。關(guān)于俄羅斯導(dǎo)演德米特里-特奇尼亞科夫的世界觀,在歌劇《沙皇的新娘》中也得以淋漓盡致地展現(xiàn)。

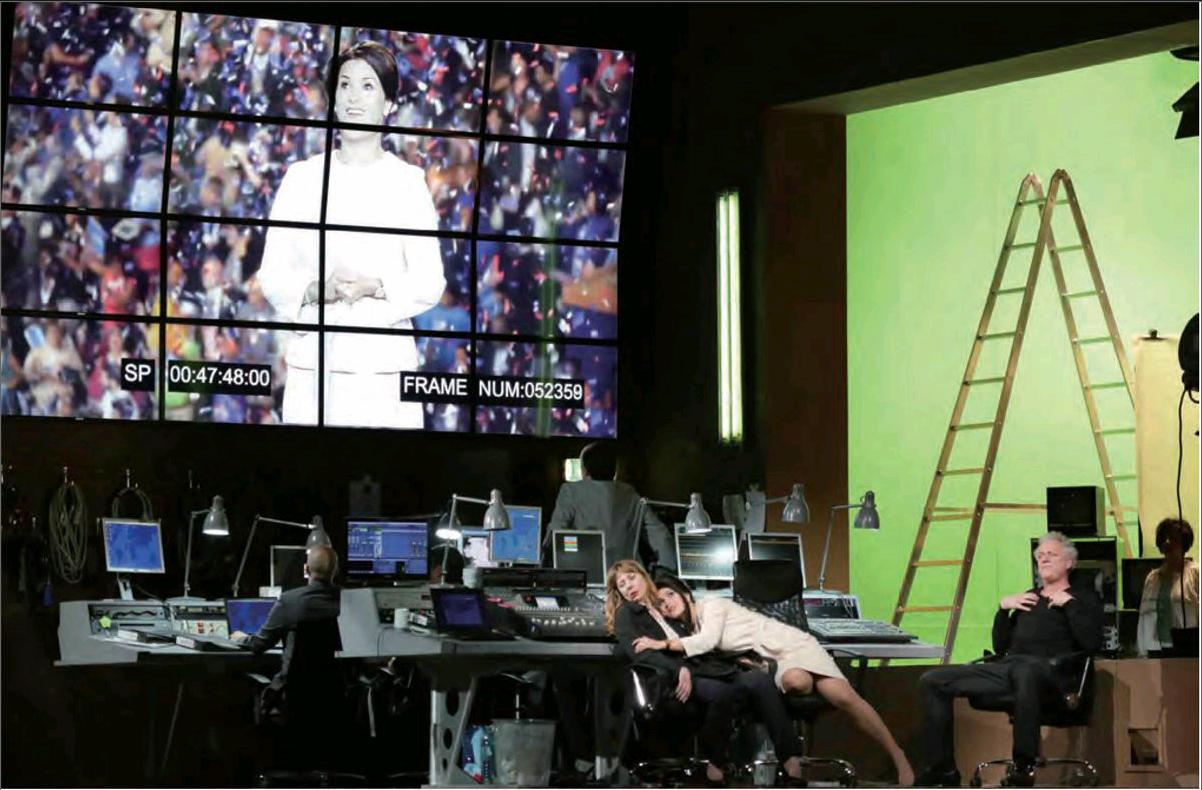

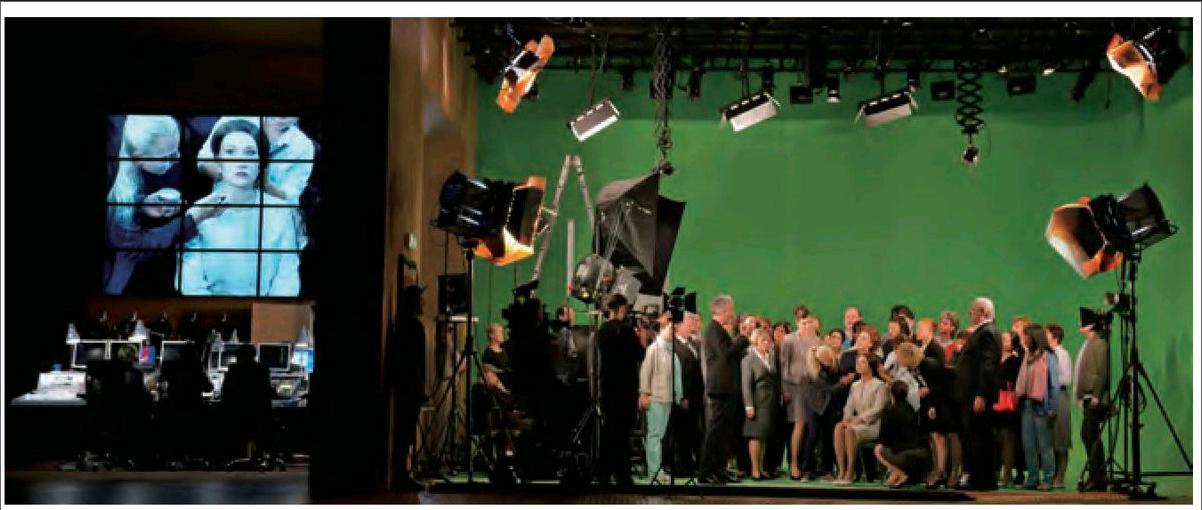

在斯卡拉歌劇院的舞臺上,導(dǎo)演選擇了用當(dāng)代的多媒體影像手段展現(xiàn)里姆斯基一科薩科夫的歌劇《沙皇的新娘》中的唱段。呈現(xiàn)在觀眾面前的是一個震撼人心的故事,其中充斥著嫉妒、瘋狂和一個為王妃選秀的過程,在導(dǎo)演特尼亞科夫的奇妙之手下,運用多媒體技術(shù)和對原作的解構(gòu),使得虛幻和真實被鮮明地對立起來。

這不是導(dǎo)演特尼亞科夫第一次為一部老生常談的舊作切入新的視角和詮釋。特尼亞科夫也經(jīng)常被批評過于先鋒,舞臺布景過于恐怖和幽閉。比如他在過去幾年中,對莫扎特的《唐璜》和威爾第的《游吟詩人》等所作的全新演繹都讓人倍感意外。就在不久前,在大都會歌劇院,特尼亞科夫竟然在鮑羅丁的《伊戈爾王》的新版演出中增加了一些章節(jié),并對原作做了刪減,重新編排后,營造了一個統(tǒng)治者和社會的夢幻般的畫像,而舍棄了原作的戰(zhàn)爭主題。

不過,歌劇《伊戈爾王》的故事確實至多只是一個軀干。作曲家鮑羅丁沒有完成它,而只是留下一個總的結(jié)構(gòu),甚至可以說剛開始寫作該曲便過世了,因而,即使像大都會歌劇院如此強大的制作也無法掩飾該劇“未完成”的致命缺陷。而《沙皇的新娘》這部歌劇,能讓我們看看,特尼亞科夫是否能夠駕馭一部完整的歌劇。

像許多俄羅斯的杰作一樣,里姆斯基一科薩科夫的《沙皇的新娘》自1899年首演以來,在西方國家相對演出較少,該劇并沒有得到它應(yīng)得的尊重。乍看之下,它似乎是一部稍顯膚淺的、華麗的情節(jié)劇。但該劇其實深有內(nèi)涵,不僅具有前瞻性的遠見,也是一部具有晚期威爾第風(fēng)格的歌劇:這是一部充滿活力的作品集,充斥著詠嘆調(diào)、合奏、合唱。

劇本情節(jié)的靈感來源于百科全書中的一段鮮為人知的腳注:伊凡雷帝短暫的第三次婚姻,新娘是伊凡雷帝親自從12個平民姑娘中挑選出的,但在他們的婚禮后沒幾天,新娘就神秘地死亡了。而在歌劇中,年輕的女人瑪爾法,這顆愛情故事中的棋子,最后是因發(fā)瘋而被毒死的。

作曲家里姆斯基·科薩科夫的敘述方式中有一點比較奇怪,雖然有新娘,卻沒有出現(xiàn)沙皇伊凡雷帝。在原來的劇本中,令人恐懼的伊凡雷帝似乎有那么一次進入了畫面之中,但我們甚至不知道這就是他:瑪爾法和她的朋友認為她們所看到的馬背上的匿名者可能就是伊凡雷帝,因為她們認出了他的可怕的眼睛。

該劇于去年10月首先在柏林國家歌劇院演出,現(xiàn)在來到了米蘭斯卡拉歌劇院,兩次都是由丹尼爾-巴倫博伊姆指揮,特尼亞科夫擔(dān)任導(dǎo)演。當(dāng)舞臺上巨大的帷幕拉開時,就好像是翻開了一本巨大的關(guān)于俄羅斯的故事書。

當(dāng)序曲演奏結(jié)束后,多媒體視頻投影為我們帶來了一群正在在線聊天的奧普里希尼基(沙皇的近衛(wèi)部隊),正是他們提出需要創(chuàng)造一位假沙皇。一個由計算機生成的領(lǐng)導(dǎo)人迅速創(chuàng)建了一個假沙皇。為了幫助沙皇選擇合適的新娘,選秀相親競賽也由此應(yīng)運而生。

這樣的設(shè)想,其核心是一環(huán)扣一環(huán)的劇中劇。但是非常有天賦的導(dǎo)演也會在劇中劇里栽跟頭。(比如斯特凡·赫海姆去年秋天在倫敦執(zhí)導(dǎo)的威爾第的歌劇《西西里晚禱》,就沒有處理好這樣的劇中劇。)但特尼亞科夫挖掘了演員的潛力,融合了其獨創(chuàng)的觀念。他成功了!

《沙皇的新娘》中屏幕所展現(xiàn)給我們的主題,是世世代代都在爭論的永恒的人性主題。因而,當(dāng)柳芭莎站在空曠的舞臺上,對著鏡頭和觀眾,在第一幕中唱出那段獨白,表現(xiàn)她由于嫉妒而絕望的內(nèi)心時,臺下的觀眾仿佛能夠穿越時空,感同身受。而最后,無辜的瑪爾法發(fā)瘋的場景和之前其開心的場景,在多媒體影像中同時對比出現(xiàn)。這是一個最恰當(dāng)?shù)姆绞剑梢哉f是“以其人之道還治其人之身”。在前幾幕中,奧普里希尼基也是用多媒體影像的方式,再現(xiàn)了瑪爾法的家和皇室婚禮的場景。有一半新聞、一半娛樂的意味。

導(dǎo)演特尼亞科夫?qū)∏榈恼{(diào)整也非常有效。在最初的劇本中,柳芭莎一心想監(jiān)視、報復(fù)她浪漫可愛的情敵瑪爾法。但在這里我們看到特尼亞科夫的處理是兩人面對面的遭遇,使柳芭莎憤怒的毒誓更加可怕而又可憐。

特尼亞科夫也親自設(shè)計了自己的舞臺布景,一如他一貫的做法。比如為了優(yōu)雅地過渡到第一幕中的三重奏,舞臺布景被設(shè)計為一個封閉式的密閉空間。同時,舞臺也被設(shè)計得更貼近自然,無論是樹葉在陽光下斑駁的倒影,還是瑪爾法客廳中的畫壁紙,都通過投影的形式顯得更為真切。

該劇的張力,不僅體現(xiàn)在現(xiàn)貨的舞臺布景上,更表現(xiàn)在充滿活力的演唱之中。嗓音憂郁的女中音歌唱家瑪麗安娜·普魯?shù)撬箍▼I所飾演的柳芭莎像一面小魔鏡般,映射出人物的絕望:男高音歌唱家帕維爾一切爾諾赫擁有著一個明亮的嗓音,他所飾演的懦弱的萊科夫是瑪爾法青梅竹馬的昔日戀人:男低音歌唱家阿納托利·科特切爾加則飾演瑪爾法粗暴的父親索巴金:嗓音沙啞卻不失輕盈的男中音歌唱家約翰納斯·馬丁·庫倫澤爾飾演的是奧普里希尼基最殘酷的頭兒格瑞亞佐尼;女中音歌唱家安娜·拉普庫維斯卡亞飾演的是瑪爾法的閨蜜杜尼雅莎,她嗓音溫暖,表演熱情;資深女高音歌唱家安娜·托慕娃·辛托飾演瑪爾法的母親薩布魯娃。

指揮巴倫博伊姆則為觀眾帶來了大氣磅礴卻又在細節(jié)中精雕細琢的完美音樂,比如第三幕第四場,格瑞亞佐尼號稱帶來了新娘,巴倫博伊姆先讓銅管樂各聲部在這時齊鳴,制造一種混亂和不安的氣氛,充滿緊張度和張力,不由讓人想起瓦格納的《眾神的黃昏》中的開場音樂。