不同類型的技術創新對產業國際競爭優勢的影響

——基于制造業面板數據的分階段回歸分析

石俊國,吳 非,侯澤敏

(東北大學工商管理學院,沈陽 110819)

不同類型的技術創新對產業國際競爭優勢的影響

——基于制造業面板數據的分階段回歸分析

石俊國,吳 非,侯澤敏

(東北大學工商管理學院,沈陽 110819)

構建線性回歸模型,利用1996—2010年我國15個制造業行業的面板數據,根據消費者邊際效用遞減規律是否明顯將樣本行業分為最終消費品制造業和裝備制造業,同時將研究區間劃分為1996—2001年和2002—2010年兩個階段,分組、分階段地對不同類型的技術創新(產品創新和工藝創新)對制造業國際競爭優勢的影響進行實證分析。結果表明:產品開發類創新對產業國際競爭優勢的鞏固與保持具有顯著的正向影響;性能改進類創新和工藝創新對產業國際競爭優勢的影響取決于消費者邊際效用變化的特點。

技術創新;產品創新;工藝創新;消費者效用;競爭優勢

1 文獻綜述

改革開放以來,我國制造業有了長足發展,但其發展水平與國際先進水平仍有很大差距,表現為我國產品技術含量低、許多產品的關鍵部件和核心技術主要依賴進口,這直接導致當前我國在新型全球價值鏈分工體系中處于不利地位、產業缺乏國際競爭優勢。如何更好地實現技術創新向產業國際競爭優勢的轉化、培育產業國際競爭力,是我國政府和企業面臨的一個現實問題。

在技術創新向競爭優勢轉化的過程中,需求條件(消費者效用)以及市場需求與技術供給的互動等因素的影響正日益顯現,這些因素甚至直接決定著技術創新向競爭優勢轉化的效果[1]。鑒于此,從消費者效用變化的角度深入分析不同類型的技術創新對產業國際競爭優勢的影響具有十分重要的意義。Posner[2]提出技術差距貿易理論,認為一國可憑借技術創新獲得生產某產品的技術壟斷地位,從而成為技術領先國,而其他國家對該產品的需求和獲取生產該產品的能力會有時間延遲,技術領先國可通過出口技術領先產品而獲得國際競爭優勢。Abernathy和Utterback[3]發現,給定產業的發展階段決定了產業中企業的創新類型和創新程度。他們借鑒產品生命周期理論,提出了以產品創新為中心的產業創新分布模式,即著名的AU模型。他們認為:在產業發展的不穩定階段,主導設計還未出現,此時廠商主要從事重大的產品創新,即通過開發新產品領先乃至占領市場;在產業發展的過渡階段,主導設計已出現,此時廠商主要進行重大的工藝創新,即憑借低成本保持優勢、鞏固市場份額;到了產業發展的相對穩定階段,廠商主要進行漸進的產品創新和工藝創新,以此鞏固已有的市場地位。AU模型反映了產品創新與工藝創新的互動關系,兩者互動的分水嶺就是主導設計的出現。Porter[4]的競爭優勢理論認為,如果廠商想獲得持續的競爭優勢,有必要采取“差異化戰略”“低成本戰略”和“焦點化戰略”,從而使廠商的獲利水平不低于其所處產業的平均水平。張赤東[5]基于國家級創新型企業全樣本的問卷調查,發現創新型企業技術創新以產品創新為主,兼顧工藝創新。

在產業發展的不穩定階段,采取“差異化戰略”的企業通常選擇進行產品創新;而在產業發展的過渡階段,采取“低成本戰略”的企業通常選擇進行工藝創新。這解釋了現實經濟生活中的如下現象:隨著產業逐漸發展成熟,許多廠商的競爭戰略由“差異化戰略”變為“低成本戰略”,企業技術創新活動的重點也由產品創新轉移為工藝創新。Bos、Economidou和Sanders[6]使用歐洲制造業的樣本數據考察了產業生命周期的技術創新議題,發現當產業處于發展階段時創新程度較高,當產業趨于成熟階段時創新程度較低,并且在產業發展不斷成熟的過程中產品創新不斷減少而工藝創新卻不斷增加。王玉榮、楊振寧和李軍[7]利用中國制造業企業的截面數據研究了超競爭環境下中國制造業企業的不同技術戰略選擇對其創新績效的影響,發現低端技術戰略擴大了中國制造業企業的市場份額、使其獲得了增長向量。然而,上述這些研究大多基于“技術供給”的視角展開,其研究結論大致與資源基礎觀的研究結論相一致,即認為廠商通過技術創新可獲得相對于競爭者而言獨特的、不可替代的、不可模仿的資源優勢,從而獲得競爭優勢。總之,這些研究更多關注供給層面的各種因素之間的相互作用。

消費者需求因素的引入,從另一個角度闡釋了技術創新對產業競爭優勢的影響。Mansfield[8]、Thshman和Nadler[9]發現,消費者的需求直接或間接地影響廠商的創新過程,其中消費者作為核心實體驅動著廠商的創新活動,因此企業在設計或推出新產品時應注重迎合消費者的需求和偏好。Bhoovaraghavan、Vasudevan和Chandran[10]從需求角度,使用基于EBA(elimination by aspect)選擇理論模型區分了工藝創新與產品創新,該模型強調了對不同消費者需求的滿足,廠商需要采取整合的工藝創新和產品創新策略。為了適應不斷變化的消費者需求,廠商必須在產品創新與工藝創新之間進行選擇。如果消費者需要廠商對產品進行重大變革,則廠商應采取產品創新策略;如果消費者對已有產品系列已很滿意,則廠商應采取工藝創新策略。Rosenkranz[11]發現,當消費者對產品具有多樣化的偏好時,在產品創新和工藝創新的研發效率相似的情況下,企業將增加對產品創新的投入。很明顯,當市場規模(潛在市場)擴大時,企業通過工藝創新降低生產成本以進行價格競爭的動機很弱。當市場需要一種不確定的技術且潛在的市場空間巨大時,企業的產品創新活動就會變得非常活躍。當產品性能標準化、產品價格成為影響企業成功的重要因素時,企業技術創新活動的重點就從產品創新轉移為工藝創新。Christensen[12]提出了“破壞性技術”的概念,為從需求角度分析技術競爭做出了具有影響力的貢獻,對學者和管理者研究技術競爭過程產生了深遠影響。Christensen[13]還引入了“產品性能供給過剩”的概念,并提出,雖然主流市場中取代在位技術的新技術沒有為消費者提供更高一級的產品性能,但是其憑借能提供新性能的優勢而在中低端市場中具有顛覆整個市場競爭格局的能力。Adner和Zemsky[14]指出,傳統的產業組織模型和資源基礎觀理論主要著眼于廠商供給層面的因素,忽視了與這些因素相互作用的需求環境,其研究焦點是消費者的效用和價值創造。他們通過分析附加值探討了不同市場部門消費者的需求對廠商競爭優勢的影響。陳繼祥、戴芳和王家寶[15]從國際貿易分配的視角研究了不同創新戰略對產業國際競爭優勢的影響,分析了“比較優勢陷阱”形成的原因,探討了國際貿易中維持性創新戰略和破壞性創新戰略所導致的產品利益和成本利益的變化。

雖然有不少學者從需求視角對技術創新問題進行了研究,但是很少有學者分析消費者效用在技術創新類型影響產業國際競爭優勢的過程中發揮的作用。鑒于此,本文使用中國制造業相關行業的樣本數據,針對消費者效用變化的特點對不同行業進行分組,并根據中國加入世界貿易組織前后消費者效用變化的特點,將研究區間分為2個時間段——1996—2001和2002—2010年,深入分析不同分組行業以及不同時間段的回歸結果,對比分析不同類型的技術創新對產業國際競爭優勢的影響。本文旨在進一步從市場需求與技術供給互動的視角深入分析技術創新在向產業國際競爭優勢轉化中的作用機制,為我國企業進行技術創新決策提供理論依據,為政府制定有效的產業發展政策提供理論指導。

2 理論分析與研究假設

技術創新按類型和內容可被分為產品創新和工藝創新[16]。其中,產品創新以現實的或潛在的市場需求為出發點,以開發出具有差異性的產品或全新的產品為目標。從這個角度講,可將產品創新分為產品開發和性能改進兩種類型。產品開發是指創造一個全新的產品以滿足消費者的需求,產品用途及其原理均發生了顯著變化;性能改進是指對老產品進行翻新,對企業已有的或市場中已存在的某種產品進行形式上的或功能上的適當改變,以滿足消費者現在的要求,即在技術原理未發生重大變化的情況下、基于市場需要對現有產品進行功能擴展和技術改進。產品開發和性能改進的相同之處是改變產品性能,兩者的不同之處在于改變的幅度和方式不同。工藝創新是指企業運用新的生產技術、操作程序、方式方法和規則體系等提高企業的生產技術水平、產品質量和生產效率的活動,是技術創新中不可忽視的內容。工藝創新本質上就是通過技術創新改進生產工藝,使生產成本降低或生產效率提高。產品創新和工藝創新都通過提高生產效率最終影響產業國際競爭優勢的獲得[4]。

產品創新會帶來全新的產品或現有產品性能的改進,而產品性能改進的價值只有當消費者接受并愿意支付時才會實現。而技術創新與需求的互動可以通過產品性能改進帶來的性能增值以及消費者對這些性能增值的認可程度體現。因此,消費者效用水平動態變化情況可以用式(1)表示。式(1)表明,消費者對產品支付意愿的變化是企業技術性能水平隨時間提高的水平與消費者對性能提高水平的支付意愿的變動的共同作用的結果,即技術供給與需求互動的結果。

由于產品性能的改變完全源于產品創新,因此產品性能的變化就反映了企業產品創新能力的變化。在技術研發早期,基礎原理的不確定性使得技術研發速度很慢,因此產品性能的改進速度較慢;隨著一些技術障礙被攻克,技術研發速度加快,產品功能改進速度也加快,新產品不斷出現;接下來,受技術的自然限制,創新速度逐漸變慢,大量的R&D投資只能帶來較小幅度的產品性能改進。

隨著產品創新不斷進行,產品性能不斷突破性能門檻,消費者產生消費新產品的支付意愿,并且這種支付意愿會受創新企業的誘導而隨著產品功能的改進快速上升。但是,在邊際效用遞減規律的作用下,消費者為產品性能改進而增加支付的意愿逐步下降,最終達到一個相對穩定的水平,此時消費進入成熟期。由此可見:產品開發類創新可大幅提高產品性能水平、增強消費者的支付意愿,從而有利于企業獲得競爭優勢;而性能改進類創新所帶來的產品性能水平變化較小,對消費者支付意愿的影響較小,因此此類產品創新對企業競爭優勢的影響作用低于產品開發類創新。據此,本文提出如下假設:

產品開發類創新有利于產業國際競爭優勢的形成與鞏固(H1);

性能改進類創新有利于產業國際競爭優勢的提高,但其作用低于產品開發類創新(H2)。

另外,企業通過工藝創新可明顯提高生產效率、降低產品生產成本,使產品的價值傳遞變得更穩定、可靠,消費者也能從工藝創新中獲益。工藝創新可使創新者獲得成本優勢,但這種競爭優勢隨著市場逐漸成熟最終保持在一個穩定水平上。可見,工藝創新對產業國際競爭優勢的形成具有內在的促進作用。據此,本文提出如下假設:

工藝創新有利于產業國際競爭優勢的形成與鞏固(H3)。

3 數據、變量與模型

3.1 變量選取

1)產業國際競爭優勢。

在經驗研究中,一個國家的產業國際競爭優勢通常用反映該產業國際競爭力的顯示性指標來表示,這類指標主要有RCA(revealed comparative advantage)指數和貿易競爭指數[17]。考慮到獲取計算RCA指數所需的相關數據有難度,本文選用貿易競爭指數作為被解釋變量。與其他指標相比,貿易競爭指數既考慮了產業的出口額,又考慮了產業的進口額,相對而言更為全面和合理。貿易競爭指數的計算公式是:

式(2)中:NX為i類商品的貿易競爭指數;Xi為i類商品的出口額;Mi為i類商品的進口額。貿易競爭指數為正(即凈出口),則表明此類產品的國內生產效率高于國際水平,該類產品具有較強的出

口競爭力和貿易競爭優勢,且貿易競爭指數值越大、國際優勢越大;反之,貿易競爭指數為負(即凈進口),則表明此類產品的國內生產效率低于國際水平,其出口競爭力相對較弱,處于競爭劣勢,且其絕對值越大、國際劣勢越大。

2)技術創新類型。

為了更好地研究不同類型的技術創新對我國制造業產業國際競爭優勢的影響,本文將技術創新分為三類——產品開發類的產品創新、性能改進類的產品創新和工藝創新,分別用新產品開發經費投入、技術引進經費投入和技術改造經費投入表示。

本文參考陳強的做法[18],使用面板數據來降低遺漏變量帶來的估計誤差,不考慮其他控制變量與產業國際競爭優勢的關系。使用方差膨脹因子對變量的多重共線性進行檢驗,結果顯示,技術創新類型的3個自變量的方差膨脹因子值均小于10,因此可忽略變量的多重共線性帶來的估計偏誤。

3.2 樣本和數據說明

由于我國進出口數據并不是嚴格按照38個制造行業來劃分的,因此無法獲取一些行業的貿易競爭指數等數據。鑒于此,本文選擇我國制造業中的15個行業作為研究樣本。不同行業中消費者效用水平的變化具有明顯不同的特點。在最終消費品行業,消費者的邊際效用隨著產品質量(或性能)的不斷改進而遞減的規律較為明顯;而在裝備制造業等技術水平較高的行業,消費者的邊際效用隨著產品質量(或性能)的改進而遞減的規律往往不明顯。本文基于消費者效用變化的視角研究不同類型的技術創新對產業國際競爭優勢的影響,通過聚類分析,本文根據消費者效用變化的情況,將樣本行業分為兩組,即消費者邊際效用遞減規律明顯的最終消費品制造業(組1)和消費者邊際效用遞減規律不明顯的裝備制造業(組2)。組1包括:金屬制品業;造紙及紙制品業;飲料制造業;紡織業;木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業;化學原料及化學制品制造業;橡膠制品業;塑料制品業;煙草制品業;皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業。組2包括:電氣機械及器材制造業;儀器儀表及文化辦公用機械制造業;通用設備制造業;專用設備制造業;交通運輸設備制造業。

同時,考慮到消費者效用隨著時間的推移而變化,尤其是中國加入世界貿易組織后,跨國公司不斷進入中國市場,各種技術合作形式不斷出現,產品性能改進或生產成本降低等表現明顯,這些導致消費者效用水平發生了明顯變化,因此本文將研究區間分為1996—2001年和2002—2010年兩個時間段。

本文所需數據來源于1997—2011年的《中國統計年鑒》《中國科技統計年鑒》和《中國貿易外經統計年鑒》。表1為各變量的描述性統計結果。

表1 描述性統計

3.3 模型設定

本文構建面板數據回歸模型分析不同類型的技術創新對我國制造業產業國際競爭優勢的影響。面板數據回歸模型一般分為固定效應模型和隨機效應模型兩類。其中,固定效應模型假定包含個體影響效果的變量是內生的,而隨機效應模型假設包含個體隨機影響的所有回歸變量是外生的。在假定解釋變量具有外生性的情況下,固定效應模型中的估計量是無偏的。根據本文的研究需要,采用固定效應回歸模型進行參數估計。同時,考慮到不同行業間的異質性帶來的異方差問題,本文參照陳強[18]的建議,使用穩健標準差的方法,由于回歸系數即標準差的估計都是一致的,并不需要知道條件方差函數的形式,因此,與其他方法相比(如廣義最小二乘法),這種方法更為穩健。鑒于此,本文使用穩健標準差的方法對固定效應模型進行回歸,以保持回歸結果的穩健性和有效性。

本文的回歸模型①本文構建模型時考察了不同類型的技術創新對產業國際競爭優勢的非線性影響,但統計不顯著或影響系數很小,因此本文采用線性回歸模型。如下:

式(3)中:ci為僅與行業相關的常數;εit為殘差;系數α1、α2和α3分別為3類不同的技術創新對產業國際競爭優勢的影響系數。

本文首先分別對組1和組2的整體數據進行回歸,從總體上比較不同行業的不同類型的技術創新與產業國際競爭優勢的關系,然后,針對1996—2001年和2002—2010年兩個時間段分別進行回歸分析。

4 回歸結果分析

4.1 分組回歸結果分析

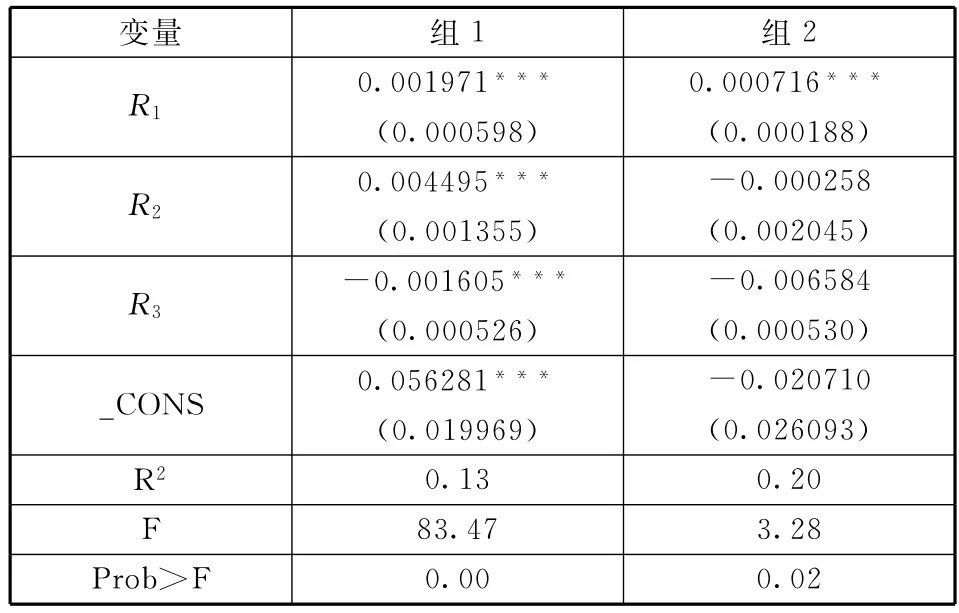

表2列示了1996—2010年我國制造業相關行業的分組回歸結果。由表2可知,組1和組2中產品開發類創新對其產業國際競爭優勢的影響均極為顯著,在1%的置信水平下能接受假設H1。這是因為:隨著經濟的發展,技術更新換代的速度日益加快,以優化原有技術軌道為出發點的產品開發類創新有助于企業迅速占領技術高地、不斷開辟新的市場空間,從而鞏固和保持新產品開發帶來的競爭優勢。

表2 分組回歸結果

組1中性能改進類創新對產業國際競爭優勢的影響在1%的置信水平下極為顯著,而組2中該影響不顯著。主要原因可能是:組1中的行業為消費者邊際效用遞減明顯的行業,技術引進可以不斷豐富行業的產品種類,使企業擁有產品差異化優勢,以保持其產業國際競爭優勢,故假設H2得以驗證;組2中的行業為消費者邊際效用遞減不明顯的行業,由于傳統的“引進—消化—吸收—再創新”的技術創新模式在很大程度上受到引進時間或專利保護期限的限制,因此我國的技術引進具有“時滯性”的弊端,這在組2中邊際效用遞減不明顯的行業中表現得更為明顯。當技術引進國初步掌握了所引進的技術時,國際上很可能已出現新的技術,特別是一些經濟發達或技術領先的國家往往出于政治目的或對經濟利益的考慮,向發展中國家輸出“過時”的技術,這會使技術引進方難以在技術上獲取優勢。這也從側面對20世紀80年代中后期我國實施的“以市場換技術”戰略的效果不盡如人意給出了一個解釋。

由表2還可知,組1中工藝創新對產業國際競爭優勢的影響為負,且在1%的置信水平下顯著,即1996—2010年期間我國消費者邊際效用遞減明顯的行業的工藝創新在促進產業國際競爭優勢提高方面的作用不大,企業應適當減少工藝創新費用投入,不斷加大產品創新力度,這樣更有利于保持產業國際競爭優勢。而組2中工藝創新對產業國際競爭優勢的影響不明顯。

4.2 分階段回歸結果分析

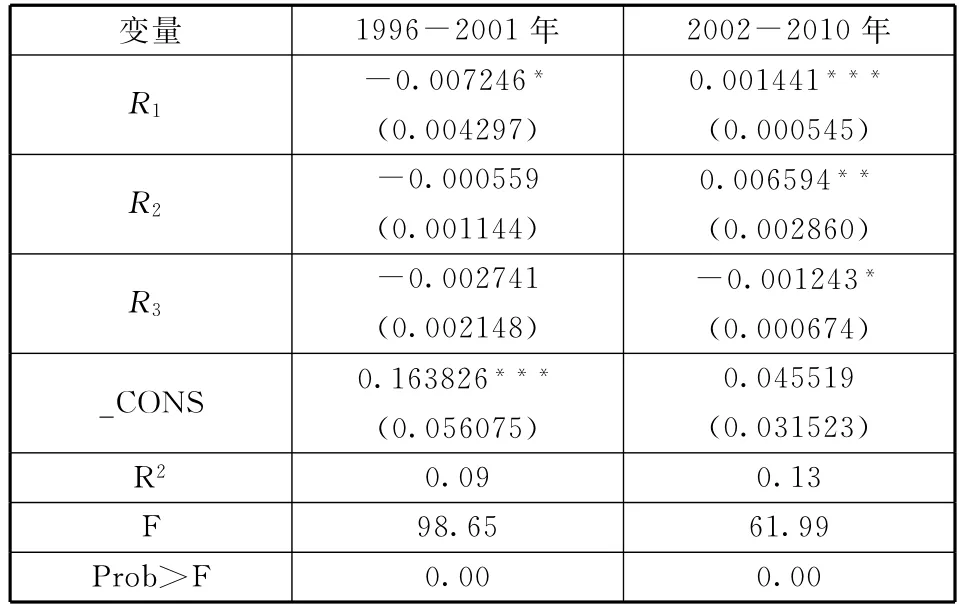

表3和表4分別列示了組1和組2在1996—2001年和2002—2010年兩個時間區間的回歸結果。

由表3可知:1996—2001年期間,組1中產品開發類創新對產業國際競爭優勢的影響在10%的置信水平下顯著,但影響系數為負值,而組1中性能改進類創新和工藝創新對產業國際競爭優勢的影響不顯著;2002—2010年期間,影響組1中行業的國際競爭優勢的技術因素已發生變化,產品開發類創新對產業國際競爭優勢的影響在1%的置信水平下極為顯著,且影響系數為正值,說明產品開發類創新對消費者邊際效用遞減明顯的行業的國際競爭優勢的影響作用明顯;2002—2010年期間,組1中性能改進類創新對產業國際競爭優勢的影響在5%的置信水平下顯著,主要原因是消費者邊際效用遞減明顯的行業可以很容易地消化、吸收所引進的技術并將之不斷轉化為競爭優勢;2002—2010年期間,工藝創新對產業國際競爭優勢的影響在10%的置信水平下顯著,且影響為負,說明消費者邊際效用遞減明顯的最終消費品行業加大工藝創新投入不利于其產業國際競爭優勢的形成。

表3 組1的分階段回歸結果

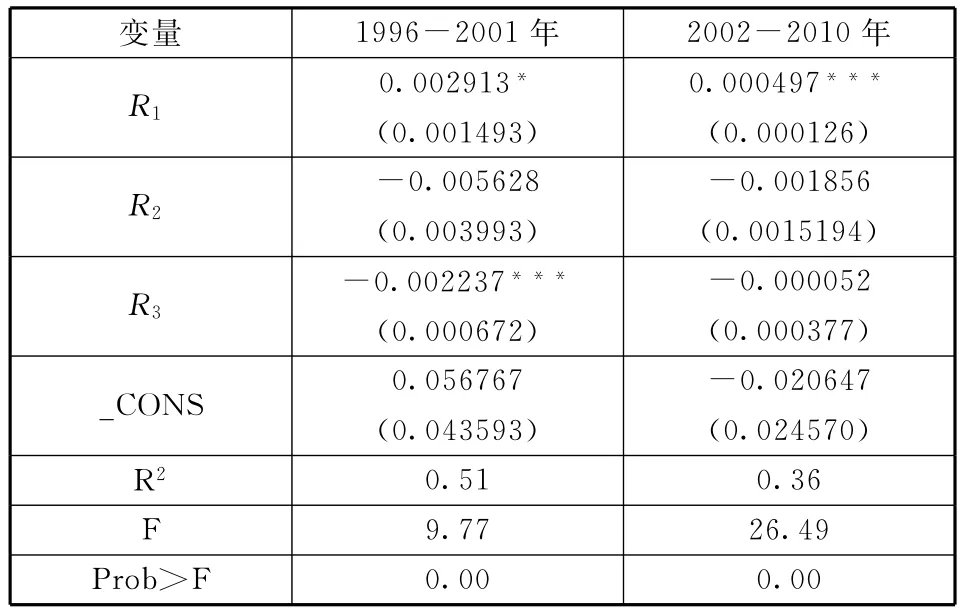

由表4可知,1996—2001年和2002—2010年兩個時間段組2中產品開發類創新對產業國際競爭優勢在10%和1%的置信水平下都有顯著影響,說明產品開發類創新對產業國際競爭優勢的影響作用越來越顯著,因此假設H1得到支持。組2中性能改進類創新對產業國際競爭優勢的影響不顯著,說明性能改進類創新投入對產業國際競爭優勢的形成作用不明顯甚至為負。這可能是因為國內企業在技術引進過程中不能很好地利用或改進國際先進技術,或國外對諸如裝備制造業等決定一國核心競爭力的產業進行了更明顯的技術封鎖,使得我國所引進的國外技術的水平低于國際先進水平,進而導致國內相關產業的性能改進類創新在促進產業國際競爭優勢提升方面的作用甚微。綜上,組2的回歸結果不支持假設H2。1996—2001年期間,組2中工藝創新對產業國際競爭優勢的影響為負,且在1%的置信水平下極為顯著;2002—2010年期間,組2中該影響不顯著。這說明,隨著時間的推移,市場需求發生變化,組2中工藝創新對產業國際競爭優勢的負向影響逐漸降低。

表4 組2的分階段回歸結果

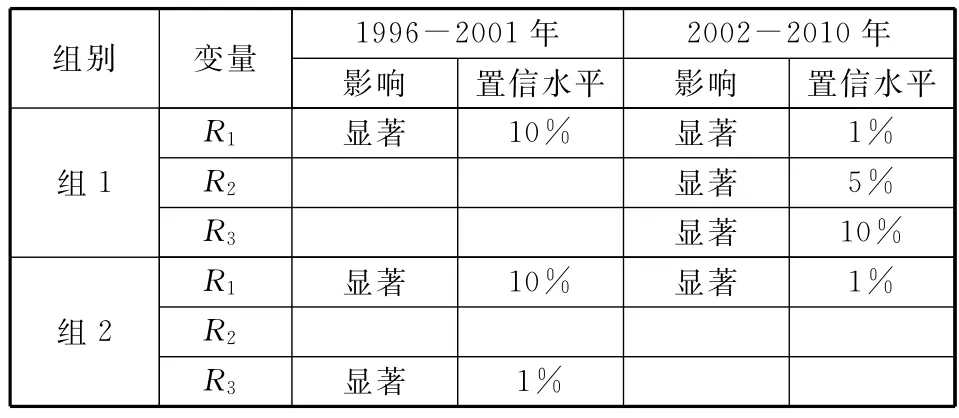

表5總結了3種不同類型的技術創新在1996—2001年和2002—2010年兩個階段對我國制造業產業國際競爭優勢的影響情況。由表5可知,3種類型的技術創新對制造業持續競爭優勢的影響存在顯著不同。

1)產品開發類創新。產品開發類創新的產品用途及其原理均發生了顯著變化,具有明顯的“攻擊性”。無論是組1中的行業還是組2中的行業,產品開發類創新對產業國際競爭優勢的影響均顯著,并且2002—2010年期間該影響比1996—2001年期間更顯著——統計顯著水平由10%提高到1%。因此,產品開發類創新有利于制造業長期保持、鞏固甚至提高產業國際競爭優勢。

2)性能改進類創新。不同行業的性能改進類創新對其國際競爭優勢的影響在兩個時期表現出明顯不同。對于組1中的行業而言,性能改進可以豐富產品種類、增加企業的產品差異化優勢;另外,由于在最終消費品行業(組1)的國際技術封鎖相對較弱,加之我國加入WTO后在最終消費品行業的技術消化吸收相對容易,因此,對于組1中的行業而言,性能改進類創新有利于產業國際競爭優勢的形成。對于組2中的行業而言,性能改進類創新對其國際競爭優勢的影響作用不明顯,且影響為負。這是因為在組2行業中,我國企業在技術吸收消化再創新過程中存在一定的“時滯性”弊端,從而,使得我國企業難以在技術上獲取優勢。另外,在諸如裝備制造業等行業,消費者對技術的邊際效用遞減不明顯,較小幅度的性能改進對消費者的吸引力不強。因此,相對于產品開發類創新而言,性能改進類創新的作用較低。

3)工藝創新。旨在降低生產成本的工藝創新的影響在不同階段、不同行業具有不同的表現。對于組1:1996—2001年期間工藝創新對產業國際競爭優勢的影響不顯著,但2002—2010年期間該影響顯著為負。對于組2:1996—2001年期間工藝創新對產業國際競爭優勢的影響在1%的置信水平下極為顯著且為負,但2002—2010年期間該影響不顯著。這說明,隨著時間的推移,組2中工藝創新對產業國際競爭優勢的影響呈逐漸增強趨勢。這可能是因為:1996—2001年期間我國的技術創新能力不強,國外消費者對經過技術改造后的國內產品的承認度和接受度均較低;隨著我國技術水平不斷提高,國際社會越來越能接受我國的產品,雖然目前該影響仍為負,但是已變得不顯著了。可見,我國裝備制造業的工藝創新投入對產業國際競爭優勢的提高作用是顯著的。

表5 技術創新對產業國際競爭優勢影響的動態變化

5 結論

通過前文的計量分析,可得以下結論:

首先,從總體趨勢來看,不同類型的技術創新對我國制造業的國際競爭優勢都具有一定影響,但是影響程度具有明顯的差異性。產品開發類創新對制造業國際競爭優勢的影響極為顯著,旨在改進產品性能的產品創新和旨在降低生產成本的工藝創新對制造業的國際競爭優勢也具有一定程度的影響,但是具體影響因行業類型和時間段的不同而不同。

其次,由于不同行業的消費者效用變化具有不同的特點,因此不同類型的技術創新對我國制造業國際競爭優勢的動態影響也明顯不同。產品開發類創新對制造業國際競爭優勢的影響具有明顯的可持續性,且呈逐漸增強的特點,此類技術創新有助于企業或產業在現有的技術軌道下長期保持或增強競爭優勢。性能改進類創新對具有不同的消費者效用變化特點的制造業行業的國際競爭優勢具有不同的影響:性能改進類創新有利于消費者邊際效用遞減規律明顯的行業形成產業國際競爭優勢,但對消費者邊際效用遞減規律不明顯的裝備制造業的國際競爭優勢的影響不明顯。旨在降低生產成本的工藝創新對不同行業的產業國際競爭優勢的影響不同:最終消費品制造業的工藝創新對其國際競爭優勢的影響呈明顯的逐漸減弱趨勢;裝備制造業的工藝創新對其競爭優勢的影響呈逐漸增強趨勢。

本文的研究結果表明:影響我國制造業的國際競爭優勢的技術因素是復雜多樣的,并且各因素會隨著時間的推移而改變。從長期來看,那種依靠更多的資本投入、更低的勞動力價格和原材料價格所形成的產業競爭優勢不具有可持續性。從短期來看,目前勞動力成本和原材料價格的不斷攀升對制造業發展的制約作用越來越明顯。從這個角度講,制造業競爭優勢的動力推動要從依靠勞動、資本等要素投入轉移到依靠技術創新投入上來。關于采用哪種類型的技術創新,需要仔細斟酌。從本文的研究結論看,應將更多的物力、財力和人力投入到產品開發類創新上,以此形成、鞏固和增強企業或產業的國際競爭優勢,同時要積極地提高裝備制造業的自主研發能力,加大對工藝創新的投入以降低產品生產成本,實行“成本領先戰略”,以此培育產業國際競爭優勢。最終消費品行業應適當加大對性能改進類創新的投入,這對于形成與鞏固其產業國際競爭優勢是有利的。總之,企業應根據自身所處行業的特征、自身的發展階段選擇符合自身發展的技術創新類型,以此推動國際競爭優勢的不斷形成與鞏固。

[1] 郁培麗.重大技術裝備技術特征、用戶特征與技術創新[J].研究與發展管理,2012,24(4):17-23.

[2] POSNER M.V.International trade and technology change[J].Oxford Economic Paper,1961(13):323-241.

[3] ABERNATHY W J,UTTERBACK J M.Patterns of industrial innovation[J].Technology Review,1978,80(7):40-47.

[4] PORTER M E.Competitive Strategy:Techniques for Analyzing Industries and Competitors[M].New York:Free Press,1980.

[5] 張赤東.企業創新類型與特征:戰略、行業與規模差異[J].科學學研究,2013,31(6):932-937.

[6] BOS W B,ECONOMIDOU C,SANDERS M.Innovation over the industry life-cycle:evidence from EU manufacturing[J].Journal of Economic Behavior&Organization,2013,(86):78-91.

[7] 王玉榮,楊振寧,李軍.競爭環境和技術戰略對制造業創新績效的影響[J].科研管理,2011,32(7):25-33.

[8] MANSFIELD E.Industrial R&D in Japan and the United States:a comparative study[J].American Economic Review,1998,78(2):223-228.

[9] THSHMAN M,NADLER D.Organizing for innovation[J].California Management Review,1986,23(3):74-92.

[10] BHOOVARAGHAVAN S,VASUDEVAN A,CHANDRAN R.Resolving the process vs product innovation dilemma:a consumer choice theoretic approach[J].Management Science,1996,42(2):232-246.

[11] ROSENKRANZ S.Simultaneous choice of process and product innovation when consumers have a preference for product variety[J].Journal of Economic Behavior&Organization,2003,50(2):183-201.

[12] CHRISTENSEN C M.The Innovator′s dilemma[M]. Boston:Harvard Business School Press,1997.

[13] CHRISTENSEN C M.Exploring the limits of the technology S-curve[J].Production and Operations Management,1992,1(4):334-357.

[14] ADNER R,ZEMSKY P.A demand-based perspective on sustainable competitive advantage[J].The Rand Journal of Economics,2005,36(2):229-254.

[15] 陳繼祥,戴芳,王家寶.顛覆性創新與企業競爭優勢研究[M].上海:上海交通大學出版社,2012.

[16] 許慶瑞.研究、發展與技術創新管理[M].北京:高等教育出版社,2010.

[17] 陳立敏,譚力文.評價中國制造業國際競爭力的實證方法研究——兼與波特指標及產業分類法比較[J].中國工業經濟,2004(5):3-37.

[18] 陳強.高級計量經濟學及Stata應用[M].北京:高等教育出版社,2010.

Impact of Different Types of Technological Innovation on Industrial International Competitive Advantage:Regression Analysis Based on Panel Data of China′s Manufacturing Industries

Shi Junguo,Wu Fei,Hou Zemin

(School of Business Administration,Northeastern University,Shenyang 110819,China)

Dividing 15 manufacturing industries of China into two groups according to whether the law of diminishing consumer′s marginal utility is significant or not,namely final consumer goods manufacturing and equipment manufacturing industry,and dividing the research time interval into two periods,namely 1996-2001 and 2002-2010,this paper uses the panel data of China′s 15 manufacturing industries to analyze empirically the impacts of different types of technological innovation(product innovation and process innovation)on industrial international competitive advantage from a utility perspective by the linear regression model.The results show as follows:product development innovation has a sustained significant positive impact on industrial competitive advantage;the effects of performance improvement innovation and process innovation on competitive advantage depend on the characteristics of the change of consumer′s utility.

technological innovation;product innovation;process innovation;consumer utility;competitive advantage

F203

A

1002-980X(2014)03-0033-07

2014-01-10

國家自然科學基金項目“基于偏好內生的破壞性創新市場行為及其影響研究”(71272163);教育部人文社會科學規劃基金項目“破壞性創新威脅下的在位企業應對策略研究”(12YJA630180);教育部博士點基金(博導類)“金字塔收入結構市場中破壞性技術創業行為激勵研究——基于偏好內生視角”(20130042110029)

石俊國(1987—),男,山東濱州人,東北大學工商管理學院博士研究生,研究方向:產業組織理論、創新管理與戰略管理,中國技術經濟學會學生會員登記號:I030800319A;吳非(1990—),女,遼寧海城人,東北大學工商管理學院碩士研究生,研究方向:技術經濟、產業組織理論;侯澤敏(1991—),女,山西大同人,東北大學工商管理學院碩士研究生,研究方向:產業經濟、技術創新管理。