太湖大學堂的國際教學實驗

李一宗

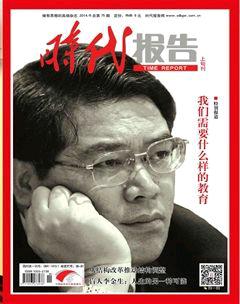

2014年2月18日習近平在北京人民大會堂會見國民黨榮譽主席連戰所率領的訪問團,李傳洪是當中唯一的文教代表。

教育是立國之本,李傳洪近年致力于推動兩岸傳統文化教育,1993年于臺灣成立薇閣完全中學,而后又在國學大師南懷謹先生的籌劃下,于2008年在江蘇太湖設立了太湖大學堂與吳江太湖國際實驗學校。

(注:南懷瑾先生于2012年9月29日離世,故以下敬稱“南公”。)

人生百年,立于幼學。古人說的“蒙以養正”即開蒙時候一定要端正,培養孩子們有健康良好的心態、性格、情感和品行。正如南公所言:“什么是教育的目的?就是教作人;作為從什么時候開始?從心性修養開始,作一個堂堂正正的人。”

2008年5月18日吳江太湖國際學校開始招生。南公親自參與課程設置,在他的引領下,采取私塾方式講學,從言談舉止到安身立命,教人以智仁勇兼備,知情意且全,并融合現代美國自然教育家約瑟夫.柯內爾〈Joseph Cornell〉的“自然教育理念”,與英國夏山學校“開放式教育”之主張,并采用美國P.A的戶外訓練教學法,以體驗式教育為主。孩子們除語文、數學、英語等常規課程教材之外,還學習四書五經、中醫、茶藝、陶藝、武術等傳統中國經典課程,學習之余還有園藝、做飯、洗衣、露營、戶外體驗等生活類課目。

南公傳書院余韻,開教育新風,另外薇閣團隊每年選派十余名中外籍老師前往大學堂教學,自2008年創辦至今,太湖國際實驗學校辦學成效顯著,想要為孩子爭取入學的家長們常一席難求。

快樂是需要訓練的嗎?

南公曾言,家長們最大的毛病就是“將自己未達成的愿望,轉嫁到子女身上,這個轉嫁忽略了子女的能力、興趣與性向”。

人人都說國學好,唯有功名忘不了。功名和成功是孩子成長的毒藥,卻被當成中國孩子的靈丹妙藥。孩子是家長的鏡子,焦慮的家長造就了同樣焦慮的孩子,家長將自己未實現的期望全部壓在孩子身上,孩子不快樂,不快樂的學習注定是病態的。快樂還需要訓練嗎?在不快樂的社會,快樂的確需要訓練。太湖大學堂就是要打造一個快樂成長的“理想校園”。

有人會問:這能適應信息爆炸的時代嗎?

或問:不知道社會上有多少壞人,完全的溫室,將來怎么辦?

普通中國孩子在家里一方面被萬般呵護,恨不得飯都得喂,另一方面學校層層加碼,淪為“應試奴”。太湖大學堂的孩子則主張學習靠自覺,并鼓勵動刀動槍,掌握做飯、習武和野營技巧。大學堂的教學講究文武合一、古今合一、中外合一,在書架上還有英文版圣經讀本。課時雖滿,但學生不累,每天中午靜定,下午都有體育,周五全天學習做飯和戶外活動。

小小一個大學堂,匯聚了國際的、臺灣的、大陸的各方師生,語言交叉,如何統一價值觀成了難題。郭姮妟校長稱,選取學生主要看家長的價值觀,太世故的一概不收,曾有一位上海來的優等生,被當地報紙評為“十大小記者”,最終被大學堂勸退,因為她成功心切又懷疑一切,并將這種情緒波及到其他孩子。

這里的孩子讓人們看到了兒童的本真面孔,那種遠離成功學、遠離功名的淡然。

言傳身教的影響教育

2012年第一屆畢業班除一位同學因特殊原因外,其余均考入各地重點中學或國外頂級私立學校。

孩子不是靠“管”出來的,是靠“影響”出來的,言傳身教,是大學堂的教學理念之一,讓孩子在無壓力的狀況下受到教育,說起來簡單,做起來很難,李傳洪概括為要用“真心、實心、苦心、用心”。老師為了給孩子講一個道理,經常要捱一個時間點,切入進去教化他。

更關鍵在于培養孩子的責任感,責任感是另一項學習的要素。在太湖大學堂的班上,除班長、課代表外,還有秩序長、桌長、柜長、日期長,還有自省長,幾乎每位同學都有“官職”,目的就在于培養學生的責任感與自信心。

除責任感外還有愛心。在2012年秋季的畢業典禮分手時,大的學生摟著小的學生,哭成一片。大學堂實行“大帶小”,哥哥帶弟弟,姐姐帶妹妹,同吃同寢,讓獨生子女找到親情。曾有一位問題小孩,來時肌肉僵硬、心理僵硬、嚴重自閉,在同學們的幫助下,現在恢復正常了。孩子的母親說:“學校幫我撿回了一個孩子。”

李傳洪自稱又當爹又當媽,所以不敢多收學生,一個班也就一二十個。李傳洪調侃說,其中一位小“哥們”幼兒園時上完廁所就喊:“董事長,快來給我揩屁股!”李傳洪真的就去給他揩了屁股。

大學堂的學生不許用手機、電腦,不看電視,郭校長對此解釋說,比如學生查“虎皮鸚鵡”這個詞組,電腦是點對點一下子查到了,而辭典要經過什么科什么目,對同類鳥群也有了解。假如你問太湖大學堂的學生,今天是什么日子,他不但回答幾月幾號,還會說今天是端午,應該吃什么,注意什么等傳統養生知識。

《蝶戀花 同窗》

枇杷已熟櫻桃小,

初夏時分,

太湖碧水繞。

木屋兩旁青青草,

當年宿舍誰曉?

學姐讀書學妹鬧,

學妹鬧完,

學姐朝她笑。

同窗有夢記今朝,

遇到你們真好!

——太湖國際實驗學校六年級畢業生所作

教育的目的究竟是什么?

一百年中教育有五次改革,不過是“扒層皮”,“洗個澡”,基本的都是錯誤的,這是南公的總結。太湖大學堂定位為“國際實驗學校”,他解釋說,國際就是教幾種外文;實驗什么?實驗反對百年來的錯誤教學方法;實驗自己的方法,別人的孩子在抄課文,我們的孩子在讀小說。當初家長擔心孩子跟不上,現在好了,都考上了。不但考上了,還學會了生活。生活的本質是什么?一句話:學會做人。

“是不是名校畢業不重要,學會做人和做事,將來成為一個頂天立地的人。”這是南懷瑾在畢業典禮上的臨別贈言。endprint

南懷瑾曾答記者,文化是個什么東西?文化是個空洞的名詞,衣食住行,坐臥起念而已。做人和生活比讀書更大,最怕讀書讀成“四體不勤,五谷不分”。在大學堂的教育理念是從怎樣讀書開始,在大學堂的保安也讀書。但讀書學習只是一部分,學會做事和做人才是更重要的部分,大學堂外聘了藝術家團隊,均為業界翹楚,教授手工、中醫、建筑、美術、音樂。其中有二位日本來的老師,專長是在大樹上結舍和野營。

許多家長高價買學區房,陪太子讀書,可謂舉全家之力。假如培養出“半成品”,豈非誤區?所謂“半成品”,一是不懂做事,二是不懂生活。

太湖大學堂組織了畢業班8天臺灣行,“哪個學校的學生,這么懂事,團結互助懂禮貌?”這是臺灣人的評價。大學堂的理念當下還不足以影響一代人,培養的這些孩子,只是“撒種子而已”。

《大學堂》

春雨入吳江,細雨潤廟港。

夢里多少回,太湖大學堂。

——畢業班詩

鏈接:太湖國際實驗學校課程設置

數學、語文、英語課程:

數學、語文采用江蘇版本的教材,進度跟體制學校一樣,不進行考試,但會做測試題,測驗學生的知識掌握情況,不能達到合格的,會進行補測。老師基本是國內正常學校的老師或師范畢業生。

英語使用臺灣薇閣小學自己研發出版的教材,教法跟體制學校的英語教學類似,要求記單詞,背句子等。英語老師基本是臺灣或者國外的老師。

經典課:

首先,學習文言文,從認古字開始,《千字文》一千個漢字,掌握其讀、寫及本義,打下以后學習古文的基礎;其次,學習號稱小百科全書的《幼學瓊林》,對天文地理人事各方面有個整體了解;再次,學習《古文觀止》,這是古文中最具欣賞價值的文章。孩子按著如此次第學習結束后,以后深入學習文言文的底子就打下了。

中醫課程:

一是,中醫基礎理論。以生活基礎知識和中藥教學為主,讓學生更多的了解身體各個臟器的功能和與其相關的疾病常識。學習與生活相關的各種保健知識。中藥教學以學習學校現有的大自然藥材、最基本常用的藥材和經常食用的食物為主,了解他們的別名和來歷、性味、歸經、及其功效應用,對個別藥材炮制和品嘗。

二是,圍繞二十四節氣進行。主要教授學生節氣的來歷、特點、該節氣應注意哪些生活問題、如何選擇相應的食物等。

三是,中醫經典的簡單學習,讓學生在實踐中了解經典句子的含義。

科學課程:

科學課程注重孩子的動手實踐能力,以及孩子分析問題解決問題和互相合作的能力。沒有固定的科學教材,任課老師來自臺灣或者國外。事實上這種開放式的科學課程正是我們大陸體制學校應該借鑒的。

珠算課程:

每周每班有兩次的珠算課程,教學生如何用算盤進行加減乘除的計算。

美術課程:

美術作為藝術的一種,需要的是創作的空間,這一點大學堂的孩子們比較幸運,因為他們的美術課程比較有這種自由創作的空間。

陶藝課程:

每兩周有一次陶藝課,孩子可以自己創作自己的作品。

音樂課程:

主要是教唱一些佛教或者兒童歌曲,然后再講一些樂理知識,欣賞一些好的音樂作品。老師是上海音樂學院的副教授。

書法課程:

按照普通的方法來教。

武藝課程:

每天早餐前,一個小時的武術時間;下午最后一節課也是一個小時的武術時間。武術老師來自武當山道教功夫學院,教授孩子練習各種套路。還有少林的王洪欣老師教授“易筋經”。

體育課程:

其他學校有的體育課程基本也有開設。籃球、足球、羽毛球、乒乓球等設施都一應俱全。

戶外露營課程:

每個學期三天的外出露營時間,到大自然當中去感受、學習、生活,并學習如何搭帳篷、野外準備食物、團隊合作這些。這是孩子們非常樂于參與和享受的課程。

戶外體驗課程:

學校固定每周五全天的戶外課程,內容包括:團隊訓練、野炊、自然生態或綜合體驗課程。

有時也會有日語課或者戲劇課程,這需要根據老師的配備來定,一般有這方面的老師就開這方面的課。整體課程設置來講,多元化的課程搭配,讓孩子多方面接觸,增加孩子認識的寬度和廣度,建立自己的興趣點。學生每天的作息時間安排非常緊,從早上起床到晚上睡覺都被安排的滿滿的,但每種課程本身有很多自由度。

(課程信息來源網絡新聞資料,若有遺缺誤增之處,恕未能詳全。)endprint