杜琪峰槍戰片中“槍”影像的多向度解讀

嚴宏智

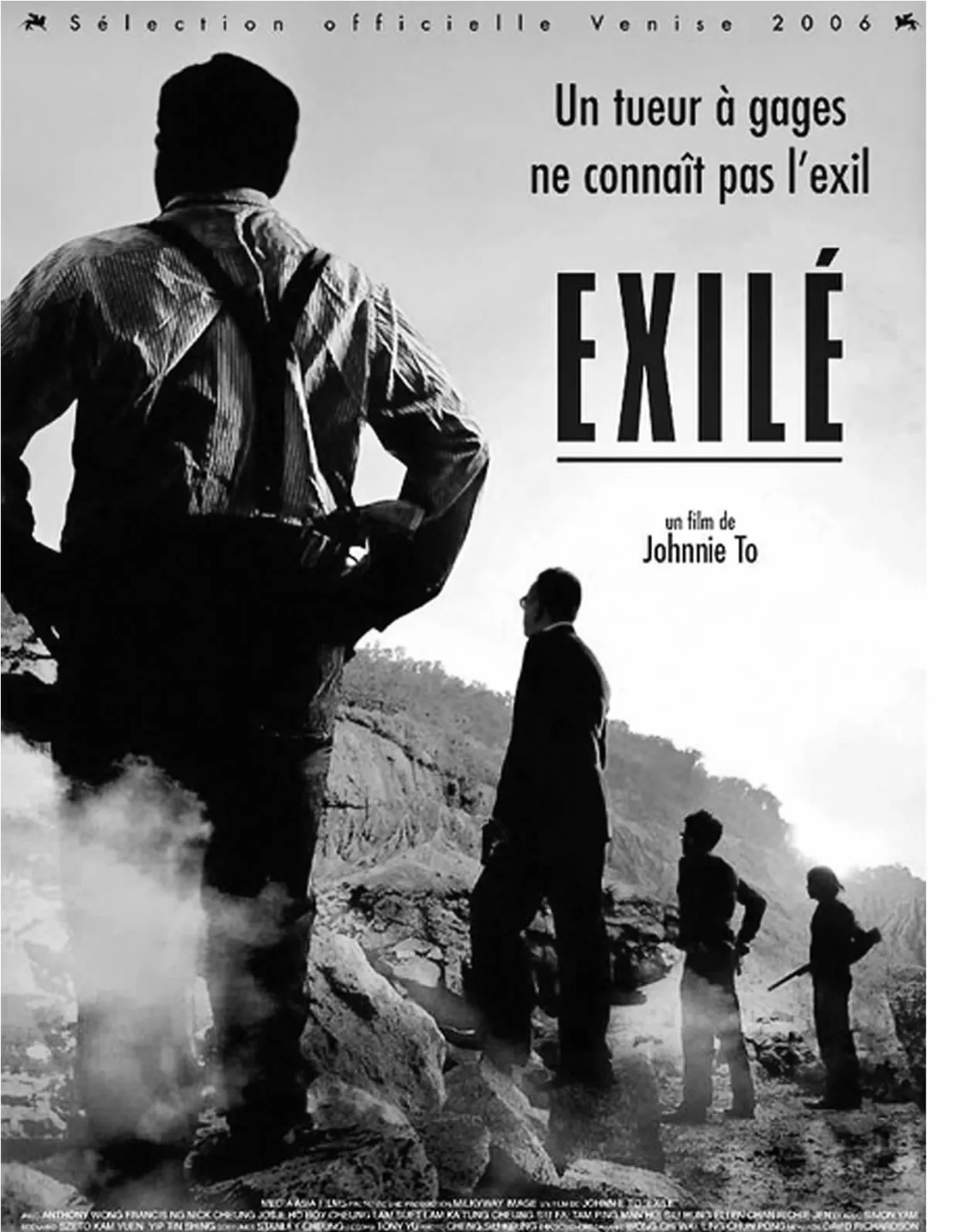

電影《放·逐》海報

一、指向宿命

銀河映像成立之后,杜琪峰的電影作品影像呈現出灰暗冷峻的風格特征,其實都是與貫穿其中的一個比較統一的主題相輝映:“那就是生命是無常的,因為生命里很多東西是抓不住的,是無法控制的,是突如其來的。所以我希望觀眾看完我的電影以后,一定要活在當下,珍惜現在這一刻。”[1]這個也是杜琪峰在1992年與周星馳合作《濟公》之后,沉潛思考兩年得出的主要指導理念。杜琪峰一直認為電影承載著記錄時代的功能,電影工作者有反映時代問題的責任,所以,這也與當時“九七癥候”的香港社會氛圍有關。比如杜琪峰很多的電影偏好用雨,雨景很好地營造了影片灰暗壓抑的影調,也是在向黑澤明除“以靜制動”之外的另一致敬方式,“黑澤明是最偉大的造雨電影人之一。”[2]《神探》中細雨被陳桂彬看作“神示”,是對自己天賦的一種自我肯定;《復仇》的滅門行動是在雷雨天中,復仇行動也是在雨夜,壓抑的槍火一一擊發;最為典型的是《非常突然》全片都被雨水浸透,正如阿Ben在劇中所說“有傘的時候不下雨,有雨的時候就沒傘”一樣,人生無常,無法預料,冥冥之中命運自有安排,雨倒像是槍戰前的冷卻,是最終突然遭遇死亡的預期。

《一個字頭的誕生》是銀河映像的開山之作,在九七主權移交前四個月上映,通過小混混阿狗的兩個選擇導向不同的人生的荒唐事來揶揄香港關于九七政治選擇的滑稽寓言。選大陸湛江,想黑吃黑打劫解款車,面對“解放軍”拿著沖鋒槍掃射的混亂局面,阿狗一幫先是說自己跟前面的黑星幫不是一伙的,無效,想掉頭離開,司機被打死,阿狗又不會開車,想下車逃跑,還是被掃射,阿狗只好撿起地上的手槍想還擊,卻發現沒有一支有子彈,最后都是死路一條;選臺灣臺中,歷經烏龍雙重暗殺的殺手任務,兩支手槍就像阿狗和阿貓,矛盾地互相指向對家,福爾摩沙黑白兩幫人舉槍對峙,煙花一樣的放槍群戲變得荒唐可笑,竟然沒有大規模的傷亡,最后阿狗在兩難中放下的手槍反而成了小黑、小白骨肉相殘的工具,這場風波之后,靠著過時的“講義氣”,陰差陽錯被當地黑幫老大“圣公”誤傷,石頭上反彈的子彈擊中阿狗的后腦,卻大難不死,反而被看重允許立“一個字頭”,終于當了大佬,還算有條生路。這樣的構思再巧妙,政治隱喻也難免太過直白。倒是全篇的實驗性的鏡頭語言和新穎的敘事技巧,與黑色宿命感形神合一,顯得十分出位,可以說空前,絕后暫時不能斷定,但也很難再有這樣的片子。阿狗陷入了中年危機,人到中年,一事無成,在32歲的重要關頭,找人算命,兩種選擇一生一死的結果早已注定,不管生或死,歷程中也在劫難逃,宿命的槍始終會指向阿狗的頭。影片的最后給出了開放式的結尾,看手相的也說:“臺灣大陸也不是問題,最重要是心,要知道自己在做什么,富貴或失敗就看能不能找回自己”,倒像是少有的樂觀地安慰群體恐慌中的香港市民,“要來的遲早回來,最緊要是要做自己”,樂觀自信過好當下,不失為應對神秘的宿命的好法子。

與其被宿命之槍指著頭被動應對,不如握緊手中的槍,拼死一搏。《放·逐》中的阿和多年前“犯上”打傷幫派大佬的大飛,重回故地,注定死路一條,依然選擇帶妻兒回家。阿火和阿波奉命前來干掉阿和,阿泰和阿貓收到消息前來阻止,四個往日的好兄弟卷入了忠義兩難的境地。在“算賬”之前,阿和提出要接單殺手生意,留點錢給妻兒,宿命卻引向與大飛算總賬的決戰場面,面對大飛的陰險毒辣,四兄弟只好拿起手中的槍,向掌握自己命運的大佬挑戰。阿和被殺,剩下的三兄弟想帶上阿和的妻兒逃離是非之地,不想被悲痛的阿嫂誤會是三兄弟害死了自己的丈夫,用一把憤怒的左輪手槍將他們逐出家門,此刻,槍響代替了女人喪夫之后的痛斥,行動代替了語言,動作化的聲畫,顯得更為悲愴。被逐出“家門”和“幫派”,落魄地四處游蕩,手中有槍也不能把握自己的命運,只好拋硬幣來隨機決定前途。這種消極應對,看似隨遇而安,卻將他們拋入了下一個漩渦。無意中劫得了黃金,大可遠走高飛安穩過完下半世,但是為了救出兄弟的妻兒,只能慷慨赴義,這次帶頭大哥阿火丟掉了硬幣,這個選擇是他們自主的選擇,最終也逃不出死亡的宿命,與大飛一伙同歸于盡。人生中的種種巧合,將人逼到無奈的角落,有存在主義哲學的色彩,人就是被拋到世上的孤立無援的木偶,扯線的往往是他者,而杜琪峰作品中的人物多是西西弗式的抗爭,加繆鼓勵的一種抗爭,俠客式的慷慨赴義,更是賦予了死亡積極的意義。

并不是所有的宿命都最終指向死亡本身,與宿命抗爭還有其它的方式,比如后現代式的游戲、拼貼、黑色幽默。《放·逐》中,小孩玩耍式的槍打飲料罐恫嚇準備退休的警察,輕松瓦解了警察強權介入行動的意愿,還帶著幾分對警察的嘲諷;《復仇》垃圾場配合槍打自行車驅動前行的暗暗較勁比試,在玩樂中,完成了復仇行動前的磨合,消解了復仇可能付出生命代價的沉重和殘酷;《槍火》最后,阿鬼去掉子彈頭,上演了一場好戲,挽救了兄弟的生命,團體完整性得以顧全;《全職殺手》拼湊的幾段故事,更像是兩大高手競賽奪冠的殺人游戲,槍只不過是手中的玩具,淡化了托爾患有癲癇這一家族病不知何時觸發的悲劇性,托爾最后是在與O爭奪第一殺手的決戰中因為病發而失敗喪命,托爾的哥哥也是因為癲癇發作錯失創造歷史的奧運射擊金牌……最具游戲感的非《暗戰》莫屬,華與何尚生的警匪關系更像是在玩游戲的伙伴,在高智商的游戲式的設計中,在何尚生最后的成全下,華達到了自己的目的,華似乎贏得了游戲,卻注定因為絕癥很快便會死亡,槍,不過是貓鼠游戲中的有趣玩具。杜琪峰偏愛病理性的英雄角色,仿佛早早對其戴上死亡宿命的緊箍,并在游戲中,悲喜之間形成的幽默張力,撥動著的是觀眾敏感的神經,笑過之后,反思的漣漪反復回蕩,多有醍醐灌頂之感。槍,不管是在對抗宿命中的強力武器,還是化解宿命深度的游戲中的威脅性玩具,都是踐行杜琪峰創作理念的重要道具,也是對世事無常的宿命感的一種西西弗式的回應——拔槍抗爭,就算明明知道最終會倒下。

二、指向男人

電影《槍火》海報

后現代話語中的商業電影里性和暴力并不鮮見,姜文的電影中就常常出現“槍”,張揚的是男性氣概,是男權主義的象征,《太陽照常升起》里就有這么一句臺詞:“他把那事說成是打槍”。郝建在《類型電影教程》中談到警匪片的固定道具時,把槍作為“某種力量和權力的象征”有所論述,“在這種男性為主導的電影類型中,槍很合理地被讀解為男性生殖器的象征。”[3]吳宇森的英雄片張揚的也是這種男性的陽剛之氣,但是杜琪峰偏愛在電影中塑造病理性的男性角色,陽剛暴力的槍火與此形成大反差,偏女性化的陰性暴力消解了強勢的男性氣概,男性閹割焦慮的威脅始終貫穿在宿命主題的論述之中。

《無味神探》是杜琪峰第一部按自己想法來拍的電影,他稱之為個人的突破之作,督察劉振海對工作有著奮不顧身的熱情,對待同僚十分尖酸刻薄,不講人情,工作上被逃走的毒梟困擾和威脅著,婚姻也陷入危機,自己尋花問柳,妻子也懷上了別人的骨肉,劇情出現轉折,竟然是在被毒梟打中頭部重傷住院,失去味覺之后,中年危機在槍火中演變成生死邊緣的真實,劉振海在妻子的悉心照料下慢慢康復,似乎懂得了生命的真諦:珍惜身邊的愛。槍林彈雨的生死邊緣中,男性的危機得到了釋放,并在最后救出懷孕的妻子之后完成了對以往的漠視的救贖。《一個字頭的誕生》兩次假設性的選擇中,后腦中槍,一生一死,死,結束了荒誕的生存本身,遭遇的危機也一筆勾銷;生,付出了重傷,甚至可能半身不遂的慘重代價,才獲得了作為一個大佬的尊嚴,而且都還是虛構的,真正的選擇,直到影片結束也沒有交代,甘于平庸一生,以淡然消磨內心的不安,還是放手一搏,以激烈的抗爭打破心中的焦慮,最終的選擇交給了觀眾。《神探》中的陳桂彬查案的天賦被視為精神分裂,他眼中的都市里的人往往是善惡分裂的病態模樣,神探與他者互為不正常的人格分裂,構筑的神性世界以求繼續生存下去,難免最后還是被殘酷的人性現實擊碎,唯有死成了一種重獲作為人的尊嚴的解脫。另一偏好美食的世俗神探,《盲探》中的莊士敦,眼瞎之后還不停歇,一直去偵查警方懸賞的案子,看似是為了賞金,更像是為了逃避中年就提前退休的危機感,通過破案來自我證明存在的意義。《暗花》中的為了生存夾在黑白兩道的縫隙里,維持一種平衡,維護一種秩序,在風聲鶴唳的黑夜里,人人自危,不斷奔走清除破壞秩序的威脅,卻發現自己也只不過是這盤棋的一粒棋子,最終打破秩序走向毀滅的竟然是自己,就算手中緊握有生殺大權的槍械,穿著防彈衣,頑強地抗爭,甚至丟掉自己的身份,冒充他人,只不過想要求生的安全感,也無法避過腦后的冷槍。男性氣概的危機也體現在男性團體的失衡之中,《復仇》、《非常突然》、《放逐》、《毒戰》中男性團體都是以全軍覆沒的悲劇性結局才得以名義上的保全,樂觀點的有《槍火》由顧全大局的帶頭大哥耍個小把戲騙過社團大佬,男性團體才暫時擺脫了“父法”的閹割焦慮;最為樂觀的是《PTU》,作為敘事主體的紀律部隊全然是因為“巧合”的宿命,在最后一場突如其來的警匪槍戰中大獲全勝,以兩個社團老大對決身亡和一伙持械悍匪的無一幸存這樣的設計,才最終獲得建立在謊言之上的成全。

“槍”在杜琪峰的影片中成為有缺陷的病理性英雄實現個人動機的強力工具,同時,也往往成為指向自身的威脅性武器,或者干脆是男性焦慮和男性氣概的終結性武器,而在此中的女性角色,獲得了在以往的槍戰片中所鮮有的主導性作用,“主要的變化無疑是男性統治不再被認為是天經地義的。尤其是因為女權主義運動巨大的批判作用,至少在社會空間的某些地區,普遍強化的惡性循環被成功地打破。”[4]杜琪峰的槍戰片中或多或少反映著這樣的趨勢。早在銀河映像成立之前,1993年的《東方三俠》、《現代豪俠傳》這兩部奇特的cult片,杜琪峰就讓梅艷芳、張曼玉、楊紫瓊飾演的三個“東方女俠”扛起槍械,在末世危機中擔負起拯救人類的重任。《城市特警》(1988)作為杜琪峰第一部槍戰片,雖說有徐克這樣的強勢監制的影響,但也看出這種苗頭,影片中的警察黃維邦右手患病,總是在關鍵時刻不能扣動扳機,在最后的生死關頭,用未婚妻生前送的項鏈扣住扳機才實現了手槍的擊發,打死了警隊里的大內奸;《槍火》因為大嫂勾引了其中一個小弟,造成了整個團隊的分裂;《放·逐》里因為妓女的告密和拯救兄弟阿和的妻兒的道義,最終也放著黃金不要,選擇慷慨赴義;《神探》中的陳桂彬也是因為妻子的離棄才精神分裂變得愈發嚴重,甚至處于奔潰的邊緣,而何家安正是聽從女友的為了不影響升職的勸告才陷入了企圖掩蓋真相以利己,惡性的人格才分裂出來,而何家安最后加入混亂槍戰的槍也是來自女友的配槍;《盲探》中的莊士敦眼盲的缺陷是由女警官何家彤為其填補,更是兩次救了他的性命,不過,最為關鍵的一槍是由莊士敦摸到何家彤掉到水缸里的手槍,奇跡般一槍爆頭,將何家彤從匪徒手里救了下來,更是摸索著將車從偏僻的地方開到主干道上,從而最終挽救了何家彤的性命,為何家彤在最后一場戲中反過來救了莊士敦性命埋下伏筆;《兩個只能活一個》里正是因為卡雯的出現,阿武愛上了卡雯,最后完成殺手任務之后,才得一線生機,因為他活著終于有了盼頭,而他之前的焦慮也隨著開槍完成任務后的拼死一躍逃脫了追殺……女人是男性氣概危機的引發并最終得到解決的誘因,女性關懷通過男性的焦慮得到實現,正如《放·逐》開頭的那場室內槍戰,因為孩子啼哭女人哺乳而停止了,女人“哺乳”在弗洛伊德那里是引發閹割焦慮的經典例證,卻在槍火中得到逆向使用,喚起的是男人心中對母愛對家的情感,之前的緊張氣氛因此暫時得到了緩解,甚至幾兄弟還幫阿和搬家,一起下廚做菜,一起吃完飯,有說有笑,還能一起拍照留念。將男人放在焦慮壓抑的邊緣去考察人性,通過提升女性角色在影片中的地位,既賦予電影哲思的深度,也讓電影作品多了些人文關懷的厚度。

三、指向人文

近十年來,從2003年的《大只佬》開始,杜琪峰就開始考慮自己的電影作品多往文學性方向轉變,這一嘗試更是在《黑社會》系列取得了明顯的成功。除了《大事件》、《毒戰》、《放·逐》依然有著杜氏標志性的槍戰場面之外,《盲探》是跨愛情、犯罪、動作、驚悚等類型的嘗試,《大只佬》、《柔道龍虎榜》、《黑社會》系列、《文雀》、《奪命金》等片子,明顯看出與之前更突出影片風格不同,杜琪峰更想讓自己的電影作品多些文學性,因為他認為“偉大的作品都是文學性比較高的。”[5]我們無從直接得知杜琪峰所考慮的“文學性”具體是什么,他坦言自己還在學習探討,“現在還沒有能力去拍一部文學氛圍很濃重的電影,當然這不是說以后我都不會拿起槍,但是我希望能在故事方面多用心,希望將來可以拍出更加具有文學性的片子。”[6]

早在上個世紀八十年代初,中國電影理論界就有關于電影文學性的大討論,然而,電影的文學性和電影性之間的論爭至今仍未有定論。對于文學性倒是有這樣的共識:文學是語言的藝術,文學是人學。杜琪峰強調的“故事方面”應該指的就是語言方面的敘事性、戲劇性、抒情性等,在片場更多的情況是劇本往往是與拍攝進度同步甚至是滯后,一般是韋家輝出來幾行字就先拍一場戲,還有過根本不用劇本,杜琪峰現場指導演員該怎么做,《槍火》竟然只用了十八天就拍完了,除了這樣完全杜琪峰的電影之外,銀河作品更多的是在分工中完成,比如電影的故事一般會先是在與韋家輝等編劇的探討中完成。也是在《槍火》之后,杜琪峰的作者風格趨向成熟,之后,還有可以歸為同一類型的《PTU》、《放逐》、《大事件》,槍戰場面呈現出精致的舞臺化、黑澤明式的以靜制動這樣的抽象動作鏡頭設計,《槍火》的荃灣商場槍戰、《PTU》片尾的廣東道慢動作警匪槍戰、《放逐》開場的室內隔門槍戰、《大事件》開頭驚艷的七分鐘長鏡頭警匪大戰等,這些杜氏特色槍戰段落無一不展現了其作為電影作者的高超技藝,雖然在一定程度上也融入到電影的敘事上來,但關于“形式”與“內容”的主次問題依然爭論不休。面對推崇者的“形式即內容”的贊賞,杜琪峰依然能冷靜思考電影的故事方面,并且不斷將自己的思考放到新的作品中來,大膽進行實踐。

陳墨在談到電影的文學性的時候,他認為:“在新時期之初,中國電影人其實肩負了雙重任務,其一當是重建電影的‘電影性’即電影的視聽藝術本體,即追求電影語言現代化,其二則是要重建中國電影的現代性人文精神維度。”[7]杜琪峰讓人稱道的是他高度個人化的風格,尤其是槍戰段落在電影中的精致設計,電影語言方面拿槍說話自然不成問題,然而,頗受爭議也在于此。確實,杜琪峰的電影往往是主題先行,形式隨后,能敏銳捕捉到時代的變化,也能持批判的立場擺出自己鮮明的看法,有哲思的深度,但是人文色彩似乎不夠突出。類型片的商業化傾向,難免沖淡導演的人文情懷,但是杜琪峰的反類型傾向,不斷突破類型的限制,將槍戰片拍出新意的同時,也有意識地加入自己的人文情懷。對命運的黑色主題的敘述,對處于邊緣的個體的關注,對人性的發掘,對槍火的銀幕暴力的克制,無疑也能體現導演的人文立場,只不過掩蓋在我們對其風格的過分關注之下。

《毒戰》中的自知死路一條的毒梟蔡添明為了戴罪立功保住性命,有選擇地與警察合作,沒有放過任何逃命的機會,警匪槍戰中,警察在內地警匪片中史無前例的全部陣亡,唯有蔡添明活了下來,接受正義的審判。全片冰冷無情,走的是紀實風格,但是故事依然像銀河一貫的冷峻,對“人心比毒還毒”的成功挖掘,讓內地警匪片在人物刻畫上實質上往前邁了一大步,最后相對盡忠職守的警察盡皆被槍無情打死的悲慘下場,蔡添明所接受的是注射死刑,似乎更加人道。全片更像是杜琪峰倚仗投資方與政法機關以往良好的合作關系,發泄的是以往對審查機關的怨氣,比如警察吸毒、大規模槍戰、警察全部陣亡、注射死刑等方面對審查底線的觸摸,按照杜琪峰的性格,更像是在挑釁;《神探》失落的人性之槍,最后都找回來了,卻無論如何擺放都不對,逐漸升起的鏡頭,定格在上帝的視角,導演將評判留給了上帝,拋給了觀眾;《盲探》莊士敦那神奇的瞎眼一槍擊斃了發瘋的匪徒,神奇的天開眼,實則更像是導演悲天憫人的一槍,保全了一段真善美;《大事件》開頭的長鏡頭,更像是紀實風格的一次實驗段落,將匪徒還原為尚且有情有義的人,警匪利用媒體造聲勢的較量中,警察這樣的強權部門顯得更加“狡猾”,片中有對媒體暴力的反思,攝像機更像是對長槍短炮的模擬,暴力程度相對警匪駁火的火爆顯得更加隱蔽、冷酷,也有對政治權力運用媒體操弄輿論的揶揄,關乎市民生死的追捕行動竟然成了一場“真人秀”,全民似乎也樂于參與其中而不自知,導演對媒體時代“人”存在的意義的思考,依然可以在火爆的槍火之后看得到;相對以上這些依然拿槍依然杜琪峰的電影,杜琪峰還在嘗試用更加文藝的人文色彩更突顯的方式去拍“無槍”的電影。

[1]張燕.映畫:香港制造——與香港著名導演對話[M].北京:北京大學出版社,2006:237.

[2](法)吉爾·德勒茲.電影1:運動與影像[M]//張建德.杜琪峰與香港動作電影.黃淵,譯.上海:復旦大學出版社,2013:113.

[3]郝建.類型電影教程[M].上海:復旦大學出版社,2011:253.

[4](法)皮埃爾·布爾迪厄.男性統治[M].劉暉,譯.北京:中國人民大學出版社,2011:130.

[5]潘國靈.銀河映像,難以想象——韋家輝+杜琪峰+創作兵團(1996-2005)[M].香港:三聯書店(香港)有限公司,2006:307.

[6]曾劍.專訪杜琪峰:我已經很妥協,不會放下我的“槍”.[EB/OL].(2012-11 -26)[2014 -5 -16].http://ent.qq.com/a/20121126/000313.htm.

[7]陳墨.霧失樓臺:電影的文學性與人文維度[J].當代電影,2008(2):89-94.