中國東西部地區資本形成與經濟增長相關性分析及比較

課題組

一、引言

對發展中國家來說,資本是最稀缺的生產要素,資本形成構成了影響經濟增長的關鍵要素。亞當·斯密在《國民財富的性質和原因的研究》中提出,資本積累影響經濟增長的途徑:一是資本積累會提高生產性勞動者占全部勞動者的比例,進而促使生產性領域各產業產量增加;二是資本積累推動了社會分工,使產業分工更細,進而通過產業結構的改變和數量的增加來促進經濟增長。大衛·李嘉圖(David Ricardo)在《政治經濟學及賦稅原理》中提出,資本的積累與經濟的發展,會使得農產品需求隨之增加,由于土地收益遞減,連續投入等量勞動和資本所帶來的農產品增量將逐漸減少,如果這個過程繼續下去,資本積累將最終因利潤率降為零而終止,整個經濟將處于一種靜止無增長的狀態。劉易斯在《經濟增長理論》中指出,經濟發展的中心事實是迅速形成資本積累,經濟比較發達的國家過去都曾經歷過一段時期的投資加速階段。

目前,國內很多學者對資本及資本形成與經濟增長之間的相互關系進行了研究。王紹光和胡鞍鋼對1978~1995年間資本對經濟增長的作用進行了估算,認為資本是推動經濟增長最主要的因素,對經濟增長的貢獻率達到了55%。[1]王小魯利用1979~1999年的數據,估算出了資本對經濟增長的彈性為0.51。[2]洪銀興利用1953~1997年的數據,也得出了相似的結論,測算出資本對經濟的貢獻率為57%。[3]李治國、唐國興利用誤差修正(VEC)模型對我國資本形成路徑以及資本形成對經濟增長的作用進行了實證研究。[4]類淑志、張耿慶論述了資本形成對經濟增長的作用,并進一步探討了導致我國區域經濟發展不平衡的原因。[5]周建、汪偉運用脈沖響應和向量自回歸計量模型,對改革開放以來我國資本形成及其投資效率與經濟增長之間的動態關系進行了實證研究,認為資本增長率與實際產出增長率之間存在顯著相關關系。[6]趙娜、張少輝利用我國1952~2005年樣本數據,使用協變模型和單位根檢驗方法,驗證了資本形成與經濟增長間存在的同期協變關系,并進一步利用方差分解、脈沖響應函數及動態相關系數對我國資本形成與經濟增長之間的動態相關性進行量化研究。[7]

綜上所述,資本形成確實是影響經濟增長的重要因素,特別是在區域發展過程中,資本形成對區域經濟增長具有積極的推動作用。本文根據1999~2013年樣本數據,采用相關性的基本回歸檢驗方法,分別對我國東中西部地區國內生產總值和資本形成時間序列進行重新檢驗,本文的側重點主要在東中西部地區的比較上,從資本形成角度找出導致我國中西部地區經濟增長緩慢的根源,并提出相應的對策,為縮小東中西部地區差距提供借鑒。

二、資本形成與經濟增長的實證分析

1.數據選取

對全國以省(市、自治區)為單位,以地理區域和經濟發展程度為標準進行如下劃分:東部地區包括北京、河北、天津、遼寧、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、海南11個省(直轄市);中部地區包括黑龍江、吉林、山西、河南、湖北、安徽、湖南、江西8個省;按照西部大開發中我國對西部地區的界定,西部地區包括陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、四川、重慶、云南、貴州、西藏、內蒙古、廣西12個省(市、自治區),其中包含五個自治區、一個直轄市。時間樣本數據來自2000~2013年《中國財政年鑒》、《中國金融年鑒》、《中國統計年鑒》以及各省(市、自治區)統計數據及公報。

2.數據統計結果

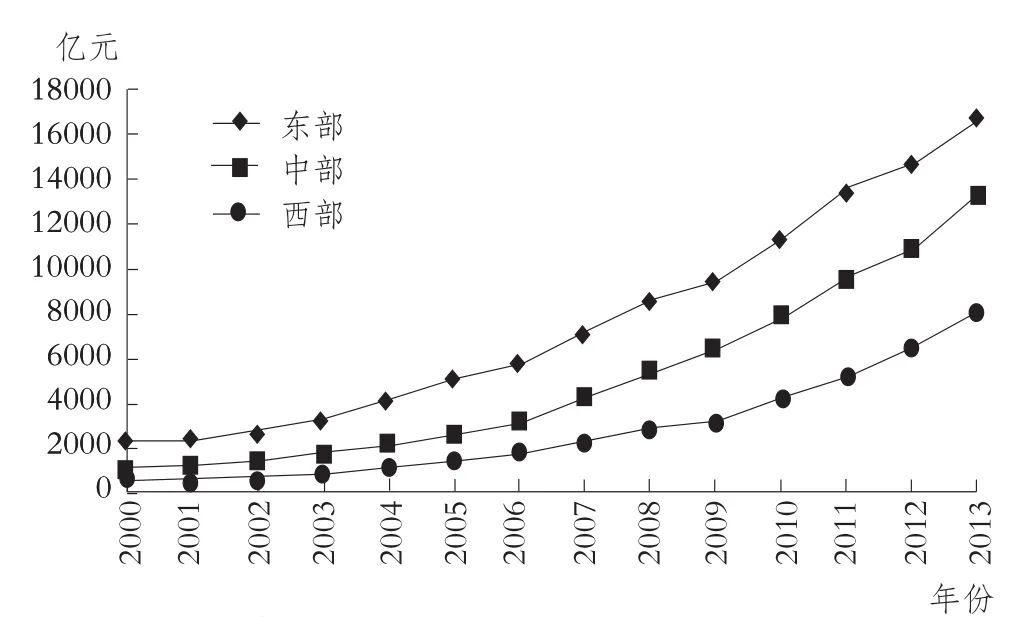

從資本形成的增長看,2000~2013年各地區資本形成總額逐年提高:2013年,東部地區資本形成總額是2000年的7.5倍;中部和西部地區增長較東部地區要快,2013年中部地區資本形成總額是2000年的12.8倍,西部地區2013年資本形成總額是2000年的14.2倍。但從各地區的總量看,東部地區資本形成總額在全國資本形成總額中占有絕對比重,2000~2012年東部地區資本形成總額占全國的比重均保持在45%以上,2000年東部地區占比為57.9%,2012年為45.5%。中部地區資本形成總額在全國的占比相對穩定,在27%~35%之間。西部地區資本形成總額在全國的占比最小,直到2011年這一比例才突破20%,達到20.98%,但西部地區資本形成總額增長較快,特別是最近幾年突飛猛進,2013年西部地區資本形成總額占全國的比重首次突破25%,達到25.5%左右,成功實現了增長率的超越,但仍然只有東部地區的一半,西部地區資本形成總額所占份額最低,增加值也最小。盡管從總量上來講,各地區資本形成總額都有不同程度的提高,但從各地區資本形成總額所占比重看,卻是有漲有落。在絕對量上,中西部地區與東部地區相比仍然存在很大差距(見表1、圖1)。

3.相關性實證分析

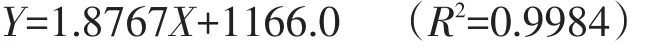

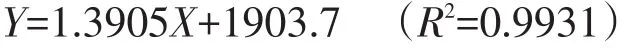

(1)東部地區。利用東部地區1999~2013年GDP和資本形成總額相關數據研究我國東部地區資本形成與經濟增長關系,建立如下回歸方程:

其中,Y表示GDP,X表示資本形成總額。

表1 我國東中西部地區資本形成總額比較單位:億元

圖1 我國東中西部地區資本形成總額對比

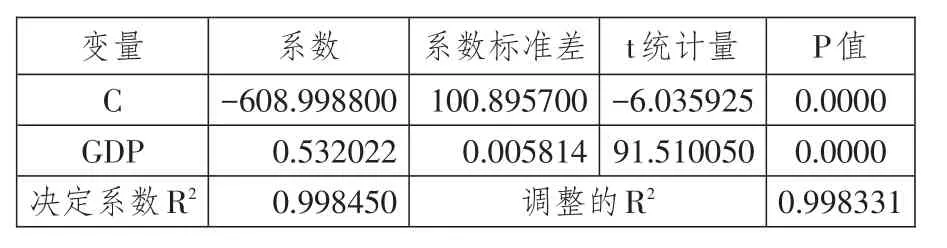

將有關數據代入模型,得到表2的回歸結果。

表2 參數表

表2的回歸結果表明,資本形成總額與經濟增長呈正相關。回歸方程中調整的R2值較高,說明資本形成與經濟增長正相關性顯著,故在其他條件不變的情況下,資本形成是促進東部地區經濟快速增長的重要因素。

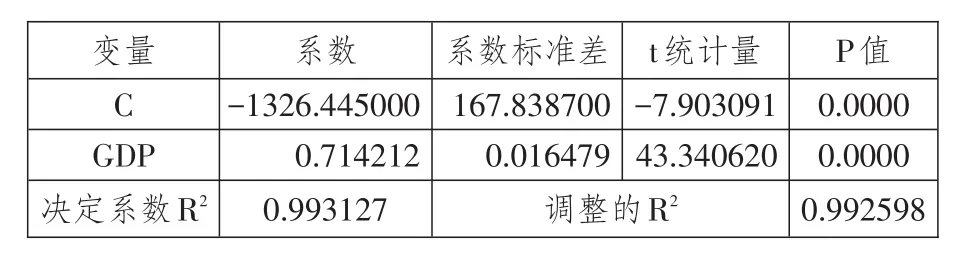

(2)中部地區。利用1999~2013年GDP與資本形成總額相關數據研究我國中部地區資本形成與經濟增長關系,建立如下回歸方程:

其中,Y表示GDP,X表示資本形成總額。

將有關數據代入模型,得到表3的回歸結果。

表3 參數表

表3的回歸結果表明,資本形成總額與經濟增長呈正相關。回歸方程中調整的R2值較高,說明資本形成與經濟增長正相關性顯著,故在其他條件不變的情況下,資本形成是促進中部地區經濟快速增長的重要因素。

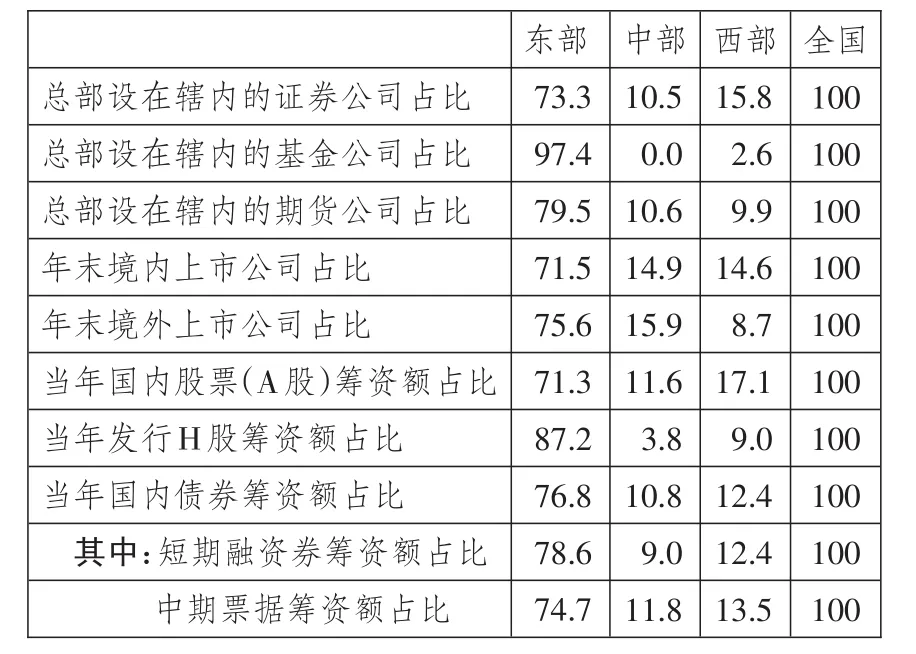

(3)西部地區。利用1999~2013年西部地區GDP與資本形成總額相關數據研究西部地區資本形成與經濟增長關系,建立如下回歸方程:

其中,Y表示GDP,X表示資本形成總額。

將有關數據代入模型,得到表4的回歸結果。

表4的回歸結果表明,資本形成總額與經濟增長呈正相關關系。回歸方程中調整的R2值較高,說明資本形成與經濟增長正相關性顯著,可認為在其他條件不變的情況下,資本形成是促進西部地區經濟快速增長的重要因素。

4.結論

通過分析東中西部地區資本形成總額與經濟增長之間的線性預測和計量回歸,可得到以下基本結論:

(1)資本形成總額與經濟增長之間存在顯著正相關,無論是資本形成總額對GDP增長額作回歸還是GDP增長額對資本形成作計量驗證,回歸方程都很顯著,回歸方程中的R2值均在0.98以上。

(2)從資本形成效率看,東部地區要優于中部和西部地區,在其他條件不變的情況下,東部地區一個單位資本的形成能帶來近兩個單位的GDP增加,中部和西部地區相差不大,一個單位資本的形成分別能夠帶來1.4和1.3個單位左右的GDP增加。

(3)經濟增長能進一步帶動各地區資本形成,且中西部地區經濟增長對資本形成的帶動作用要大于東部地區。從GDP增長額對資本形成總額的回歸方程看,中西部地區的回歸系數分別為0.714212和0.763925,東部地區為0.532022,經濟增長對資本形成的帶動作用呈現出由東向西遞增的狀態。

(4)根據回歸方程,三個地區的實證結果均表明,經濟增長與資本形成正相關,資本形成不足是導致中西部地區經濟增長較東部地區落后的重要原因,且資本在各地區間配置的差異也加劇了各地區經濟發展的不平衡。

三、西部地區資本形成不足的原因

綜觀我國經濟發展進程,改革開放前,受計劃經濟體制影響,資本在地區間的流動主要受中央政府部門支配,區域資本流動受財政分配資金和國家政策性資金分配制約;改革開放以來,隨著市場經濟觀念的深入人心,市場對資本的引導作用逐漸加強,資本流動不僅受財政分配資金與國家政策性資金分配制約,還受市場機制和地域性優惠政策引導,財政體制、銀行政策、地域性優惠政策、市場條件等因素的變化使區域資本的形成與流動呈現出較為復雜的格局。

表4 參數表

1.中央財政投資向西部地區傾斜力度不強

西部大開發的十年間(1999~2008年),從全社會固定資產投資水平看:1999年,西部地區全社會固定資產投資為1518.25億元,比東部地區的6004.18億元少了近3/4,比中部地區的2271.1億元也少了700多億元;至2008年,東中西部地區都有了不同程度的增長,但西部地區全社會固定資產投資總額仍然較低,僅占全國的17%,遠低于全國平均水平;2013年,在分地區按登記注冊類型劃分的全社會固定資產投資中,東中西部地區固定資產投資分別為203949.99億元、128347.87億元、112833.18億元,而同期東中西部地區常住人口分別為56209萬人、42671萬人、37196萬人,西部地區人均固定資產投資遠低于東部地區。從國有經濟投資區域看,排除我國港臺地區及外商投資、民間投資等不可比因素后,國有經濟在東部和西部地區的投資不應存在較大差距,而實際上國有經濟投資的地區差異表現得十分明顯。1999年,西部地區占全國國有經濟投資的21%,而東部地區則占56%;截至2008年,國有經濟投資在東部和西部地區所占比例變化不大,西部地區占24%,東部地區仍占51%。這表明,西部大開發的十年間,西部地區國有經濟投資總額與東部地區相比仍然相差很大,并未體現出國家對西部地區投資傾斜的力度。

2.地方財政投資能力不足

從財政收支看,由于西部地區經濟長期發展緩慢,致使地方政府財政拮據。2013年,東中西部地區財政收入分別為43083億元、20416億元、18621億元,而同期東中西部地區財政支出分別為52246億元、31506億元、32600億元,西部地區財政支出壓力遠遠大于東部地區。從產業結構看,西部地區工業以國有大型企業及軍工企業為主,中小企業及其他性質的工業較少,工業結構不合理,是最需要進行產業結構調整的地區。然而在西部大開發中,各地政府都把基礎設施建設與生態環境保護作為投資重點,對當地特色產業特別是加工制造業投資較少。從政府職能定位看,在市場化程度較高的東部地區,以“小政府、大市場”為特征,政府的主要職能體現在宏觀調控上;而在市場化程度相對較低的西部地區,以“大政府、小市場”為特征,政府肩負著提供更多公共產品服務的職責。與東部地區相比,西部地區地方政府需要承擔更多的社會職能,而政府職能的差異將引起地方政府在財政支出上的差異,并進一步導致財政收支的不平衡。

3.民間資本利用水平不高

民間資本主要指政府投資之外的其他資本,如非國有企業投資、個人投資、外商投資等。一是國內民間資本在利潤驅動下流向沿海發達地區,盡管在一定程度上提高了資本的使用效率,但也加劇了西部地區資本向東部地區的流動;二是由于基礎設施條件差,招商引資機制滯后,人才、技術缺乏,無法吸引更多民間資本投向西部;三是改革開放以來,東部沿海地區實施了吸引外國直接投資等一系列優惠政策,東部沿海地區對外開放程度較高,而中西部內陸地區對外開放程度較低,這種“二元化”的對外開放狀況又進一步加劇了外國直接投資(FDI)在東部和西部地區投入上的差異,直接導致了東部和西部地區在資本形成能力、運營方式、使用效率等方面較大的差異。根據分地區外商投資企業年底注冊登記情況相關數據,截至2012年末,外商在東中西部地區的投資總額分別為25689億美元、3149億美元、2567億美元,西部地區的外商投資額遠遠小于東部地區。

4.金融支持力度不夠

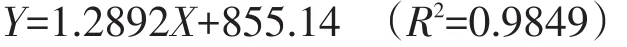

資本的形成離不開金融的發展和支持,由于西部地區缺乏完善的直接融資與間接融資并存的金融體系的支撐,導致西部地區經濟發展因缺乏金融的有效支持而難以快速發展。一是金融環境相對滯后,影響了金融業對西部地區實體經濟的支持力度。金融環境的相對滯后既表現為居民和企業金融意識薄弱,還表現為金融信用環境建設滯后,這兩方面的滯后嚴重制約著西部地區金融業的發展。一方面,由于西部地區產業結構主要以農牧業、能源和基礎設施建設等為主,因此當地居民和企業金融意識淡薄;另一方面,由于金融意識薄弱,導致西部地區金融信用環境相對較差,而金融信用環境的相對落后使得國內外金融機構基于贏利方面的考慮,在西部地區設置的營業網點較少,而營業網點較少又加劇了西部地區金融支持的不足,進而影響了金融業對西部地區實體經濟的支持力度。二是西部地區缺乏區域性商業金融機構和政策性金融機構,資金活動主要依賴四大國有商業銀行。由于西部地區資本融資效益較低,受利益驅使,西部地區資金通過四大國有商業銀行上下銀行間的資金調撥流向了收益較好的東部地區。目前,西部地區各省(市、自治區)的區域性銀行基本由各地原有城市信用社和農村信用社改革而成,規模小,抗風險能力差,對當地經濟推動能力不強。目前,西部地區尚沒有一家具有自身區域特點的政策性金融機構。三是西部地區證券市場發展較為落后,特別是金融創新不足,證券化融資渠道窄,信息不對稱等問題突出,致使西部和東部地區企業在通過證券市場募集資金方面存在巨大差距。從地區分布看,東中西部地區證券市場的發展也存在較大差異(見表5)。

四、提高西部地區資本形成能力的對策及建議

1.加快基礎設施建設,創建優良的投資環境

加快西部地區重要城市基礎設施建設,為招商引資提供良好的投資環境。城市是一個區域經濟社會發展的中心,是生產要素與資源的聚集地,是推動經濟社會發展的動力源,承擔著較強的經濟社會功能。為吸引資本向西部地區流動,首先要加快西部地區城市基礎設施建設,當地政府應從長遠發展著手,合理規劃,加快城市道路、電、水及市場等一系列基礎設施建設,特別是加強城市排水設施、商業設施、公共休閑設施、道路交通設施等硬件環境建設,完善城市功能。同時,城市文化氛圍與精神風貌作為吸引投資的軟實力,也要引起當地政府的重視。

表5 2012年末各地區證券業分布單位:%

2.規范轉移支付制度,發揮政府投資的扶持效應

政府投資要在引導資本向西部地區流動的過程中發揮舉足輕重的積極作用。受自然條件、經濟條件、投資環境等因素影響,西部地區的投入產出效率要低于沿海地區。如果缺乏政府投資政策的引導和支持,資本特別是追求高額利潤的民間資本將難以成為西部大開發的參與主體。國家財政投資具有積極的投資引導作用,且西部地區產業結構的調整與支柱產業的發展也需要國家財政的支持。政府可通過低息、貼息、補貼、減免稅收等方法來促進西部地區產業結構的調整和支柱產業的發展。同時,財政轉移支付作為中央政府平衡地區經濟發展的重要手段,應加大定額補助、專項補助、稅收返還等財政轉移支付力度,以支持西部地區發展需要。

3.完善投融資體制,提高西部地區資本形成能力

導致西部地區資本形成能力較東部地區落后的根本原因在于,西部地區無力吸引投資并提高資本積累與配置效率,資本形成能力即資金轉化為投資的能力不足,因此西部地區必須通過創新金融制度、深化金融改革來大幅度提高資本形成能力,以滿足西部地區經濟快速增長的要求。

一是優化存量資產,提高西部地區資金使用效率。目前,西部地區人均人民幣儲蓄存款已經達到24997.2元,[8]儲蓄存款總額達到8.7萬多億元,此外西部地區還有大量國有企業和非國有企業的資產,這些資產是西部地區經濟發展重要的資金來源,要通過優化西部地區信貸結構、產業結構、股權結構,發揮金融資源的導向與催化作用,提高西部地區資金使用效率。

二是制定優惠政策,扶持西部地區性銀行的發展。通過培育西部地區地方性金融機構主體,成立專門針對西部開發的政策性銀行,使金融機構成為名副其實的西部大開發的推進器,盡可能滿足西部地區經濟建設對資金的需要。

三是發展資本市場,擴大西部地區企業的直接融資。資本市場作為現代金融市場重要的組成部分,對經濟增長的作用有目共睹,大力發展資本市場能有效提高西部地區資本形成能力,特別是吸引民間資本和外資流向西部地區。就西部地區而言,培育和發展西部區域性資本市場,形成多層次、開放性的資本市場是必然取向。首先,要大力發展直接融資,通過股份制改造,在吸引個人與法人股東投資基礎上,將西部地區企業改制為股份有限公司,并上市募集資金,做大做強當地企業。鑒于三板市場的推出,可由政府出資,鼓勵社會中介機構、企業、銀行和個人共同參與,組建適合當地經濟發展需要的風險投資基金,支持西部地區高新技術產業的發展,并在三板市場上市。其次,要擴大債券市場規模,針對西部地區資金需求,有條件地發行市政建設債券進行籌資,國家在發行國債的過程中可適當發行西部地區建設國債。再次,積極發展基金市場。從美、日、德等發達國家開發落后地區的經驗看,建立國家性的區域發展基金是推動落后地區經濟發展的一個重要手段。因此,可在西部地區優先組織試點區域發展基金,支持西部地區以股權投資方式吸引內資和外資。最后,探索金融期貨市場相關業務,在國家政策允許且技術成熟的條件下,在西部地區進行金融期貨等金融衍生產品試點。

四是加快制度創新,完善西部地區投融資體制。一是為西部地區創造一個良好的制度環境;二是以產權制度改革為西部地區投融資體系創新的切入點,通過產權制度改革大力發展混合所有制,鼓勵并引導社會資金及境外資金參與西部地區經濟建設;三是在制度具體運行過程中,重視制度實際執行效果,提高制度運行效率。總之,通過對西部地區投融資體系的不斷完善和創新,建立一個符合西部地區實際的高效投融資體制,有力推動西部地區經濟發展。

*本文系中央高校科研基本業務費資助項目“資本形成、投資效率與欠發達區域資本市場的構建”(項目編號:861530)的階段性研究成果。課題負責人:賈洪文;本文執筆:賈洪文、張虹。

[1]王紹光,胡鞍鋼.中國:不平衡發展的政治經濟學[M].北京:中國計劃出版社,1999:114-116.

[2]王小魯.中國經濟增長的可持續性與制度變革[J].經濟研究,2000(7):3-15.

[3]洪銀興,劉志彪,范從來.轉軌時期中國經濟運行與發展[M].北京:經濟科學出版社,2002:235-236.

[4]李治國,唐國興.資本形成路徑與資本存量調整模型——基于中國轉型時期的分析[J].經濟研究,2003(2):34-42.

[5]類淑志,張耿慶.資本形成與中國區域經濟增長[J].生產力研究,2003(5):140-144.

[6]周建,汪偉.資本形成、投資效率與經濟增長之間的動態相關性——來自中國1978~2004年數據的實證研究[J].財經研究,2006(2):78-89.

[7]趙娜,張少輝.中國資本形成與經濟增長的動態相關性——基于協變模型的實證分析[J].經濟研究,2007(8):132-143.

[8]中國人民銀行.2013中國區域金融運行報告[EB/OL].[2014-06-24].http://www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu/524/2014/20140624195602579944558/201406241956025799 44558_.html.