近50a東北地區(qū)冷冬氣候變化特征分析

王 雷,吳正方,杜海波,宗盛偉

(東北師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院,吉林長(zhǎng)春130024)

近50a東北地區(qū)冷冬氣候變化特征分析

王 雷,吳正方,杜海波,宗盛偉

(東北師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院,吉林長(zhǎng)春130024)

參照中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《暖冬等級(jí)》,對(duì)單站、區(qū)域冷冬進(jìn)行了定義和等級(jí)劃分,并自定義了冷冬強(qiáng)度及冷冬嚴(yán)重度指數(shù).在此基礎(chǔ)上,利用1961—2010年東北地區(qū)90個(gè)氣象觀測(cè)站的地面氣象觀測(cè)資料,對(duì)東北地區(qū)1961—2010年冷冬事件的時(shí)空分布規(guī)律進(jìn)行了分析.結(jié)果表明:1961—2010年東北各站冬季均表現(xiàn)出增溫的趨勢(shì),增溫的幅度為每10年0.02℃~0.94℃,在區(qū)域上由西往東增溫幅度逐漸變大.就整個(gè)東北地區(qū)而言,近50a冬季平均氣溫呈顯著的上升趨勢(shì),為每10年0.55℃.東北地區(qū)各站冷冬發(fā)生的頻率為30%~48%,總體的變化趨勢(shì)為從東南往西北再向東北逐漸降低.近50a東北地區(qū)各站點(diǎn)冷冬強(qiáng)度為1.18~2.20,但冷冬強(qiáng)度的分布較為復(fù)雜,沒有明顯的空間格局;各站點(diǎn)冷冬嚴(yán)重度為0.22~0.68,其分布大致為從東南往西北再向東北逐漸減弱.近50a東北地區(qū)冷冬指數(shù)呈明顯的下降趨勢(shì),線性趨勢(shì)為每10年-10.47%,通過了95%的顯著性檢驗(yàn).La Nina現(xiàn)象的發(fā)生可能對(duì)東北地區(qū)出現(xiàn)冷冬的影響不大,而北極濤動(dòng)的負(fù)異常可能是東北地區(qū)發(fā)生冷冬事件的主要原因.

冷冬;冷冬嚴(yán)重度;東北地區(qū)

在全球氣候變暖的大背景下,近100a來中國(guó)年平均地表溫度明顯增加,升溫幅度約為0.5℃~0.8℃,且增溫主要發(fā)生在冬季和春季[1].冬季平均氣溫的升高必然導(dǎo)致暖冬發(fā)生頻率的增大,20世紀(jì)80年代中期以后我國(guó)頻繁出現(xiàn)全國(guó)性暖冬[2].暖冬的頻繁出現(xiàn)使冷冬逐漸走出人們的視野.但2008年1月我國(guó)發(fā)生的低溫、雨雪、冰凍天氣,對(duì)南方的交通、通訊和輸電等造成的嚴(yán)重影響極大地提高了人們研究冷冬的興趣[3-4].王紹武對(duì)中國(guó)冷冬的氣候特征進(jìn)行了分析,指出2008年冬季是中國(guó)東部30a來最冷的冬季,而近50a來的寒冬年份是1968年和1977年[3].杜軍等對(duì)近50a西藏冷暖冬氣候變化特征進(jìn)行了研究,指出近50a西藏區(qū)域強(qiáng)冷冬事件出現(xiàn)了8次,1962年是近50a中范圍最廣、強(qiáng)度最大的冷冬,1968年和1983年次之,而2008年是區(qū)域強(qiáng)暖冬事件[5].兩地強(qiáng)冷冬發(fā)生年份的不盡相同表明,冷冬的發(fā)生可能受地理位置和地勢(shì)地貌的影響而具有區(qū)域性差異,不同區(qū)域不盡相同.

東北地區(qū)位于中國(guó)內(nèi)地的東北部,地處歐亞大陸東岸中高緯度地區(qū),地理位置為115°25′~135°09′E、38°72′~53°55′N.四周分別環(huán)列著遼西山地、大興安嶺、小興安嶺和長(zhǎng)白山地,其特殊的地理位置與地貌組合形成了其特有的自然環(huán)境,并且在植被、海陸分布、大氣環(huán)流、人文等因素的影響下,東北各地冬季氣溫的變化顯得更加復(fù)雜,冷冬事件的發(fā)生也有其自身的特點(diǎn).冷冬事件會(huì)對(duì)東北地區(qū)的園林業(yè)、畜牧業(yè)、交通運(yùn)輸以及供熱、人們的穿衣保健等產(chǎn)生重大的影響.然而針對(duì)東北地區(qū)冷冬事件的研究很少.本文參照中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《暖冬等級(jí)》單站、區(qū)域暖冬的定義及其等級(jí)劃分方法[6],對(duì)單站、區(qū)域冷冬進(jìn)行了定義和等級(jí)劃分.并在此基礎(chǔ)上,對(duì)東北地區(qū)1961—2010年近半個(gè)世紀(jì)冷冬事件的時(shí)空分布規(guī)律進(jìn)行了分析,以揭示我國(guó)東北地區(qū)冬季氣溫和冷冬變化特征,為冬季設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展、露天園林植物凍害防御、制定冬季供暖和能源采購計(jì)劃提供參考依據(jù)[7].

1 數(shù)據(jù)和方法

1.1 數(shù)據(jù)

本文所采用的數(shù)據(jù)由中國(guó)氣象局國(guó)家氣象信息中心(http://www.nmic.gov.cn/)提供,將資料長(zhǎng)度不足和臺(tái)站遷移距離過大的站點(diǎn)剔除后,選取東北地區(qū)90個(gè)國(guó)家地面氣象觀測(cè)站(見圖1)1961—2010年共50a逐日地面觀測(cè)資料,包括逐日平均溫度、最高和最低溫度.以上年12月到翌年2月為冬季(如2010年冬季為2009年12月—2010年2月),計(jì)算了東北地區(qū)90個(gè)氣象站點(diǎn)1961—2010年冬季平均溫度及其距平.氣候平均值采用1971—2000年30a的冬季氣溫均值.

1.2 冷冬指標(biāo)及等級(jí)劃分

本文參照中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《暖冬等級(jí)》(GB/T 21983-2008),給出單站、區(qū)域冷冬的定義及其等級(jí)劃分的標(biāo)準(zhǔn).

1.2.1 單站冷冬

當(dāng)某站冬季平均氣溫距平(ΔT)小于等于其標(biāo)準(zhǔn)差(σ)的0.43倍,即為冷冬;強(qiáng)冷冬屬于冷冬事件中的極端(異常)氣候事件,本文采用的標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)生概率為10%,其閾值界定為-1.29σ.單站弱冷冬界定標(biāo)準(zhǔn)為-1.29σ<ΔT≤-0.43σ,強(qiáng)冷冬標(biāo)準(zhǔn)為ΔT≤-1.29σ[6].

為了反映和比較各站點(diǎn)冷冬的強(qiáng)弱程度,本文提出冷冬強(qiáng)度指數(shù)(Yi,i=1,2,3,…,n).n為研究區(qū)域中站點(diǎn)的個(gè)數(shù).

圖1 東北地區(qū)氣象站點(diǎn)分布圖

式中:ΔT為各站點(diǎn)冷冬年冬季平均氣溫距平;Ty為各站點(diǎn)冷冬的閾值,即-0.43σ.

以前針對(duì)單站冷冬的相關(guān)研究主要是從單站冷冬頻次(頻率)或強(qiáng)度(冷冬指數(shù))單方面進(jìn)行分析[45],然而一地冷冬發(fā)生頻次多少或者冷冬指數(shù)高低并不能準(zhǔn)確反映該地的冷冬嚴(yán)重程度.因此在冷冬強(qiáng)度指數(shù)的基礎(chǔ)上,本文把冷冬發(fā)生的頻次(Xi,i=1,2,3,…,n)和強(qiáng)度(Y)綜合分析,提出了冷冬嚴(yán)重度指數(shù)(cold winter severity index,ICWS)的概念,用來反映各站點(diǎn)冷冬的嚴(yán)重程度.先對(duì)冷冬發(fā)生頻次和冷冬強(qiáng)度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,使它們成為無量綱參數(shù).

式中:Xmin和Xmax分別為冷冬發(fā)生頻次的最小值和最大值;Ymin和Ymax分別為冷冬強(qiáng)度指數(shù)的最小值和最大值;xi和yi分別為冷冬發(fā)生頻次和冷冬強(qiáng)度指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化值.考慮到一地的冷冬發(fā)生頻次多而強(qiáng)度弱、或者冷冬發(fā)生頻次少而強(qiáng)度大,都不能準(zhǔn)確反映該地冷冬的嚴(yán)重度,只有當(dāng)冷冬發(fā)生頻次多且強(qiáng)度大時(shí),冷冬嚴(yán)重度才較強(qiáng).因此,本文對(duì)它們進(jìn)行求和以代表冷冬嚴(yán)重度.

式中,k1和k2分別為冷冬發(fā)生頻次和冷冬強(qiáng)度的權(quán)重系數(shù),且k1+k2=1.本文認(rèn)為它們對(duì)冷冬嚴(yán)重度的貢獻(xiàn)率相等,即k1=k2=0.5.因此ICWS的數(shù)值范圍為0~1.

1.2.2 區(qū)域冷冬

定義區(qū)域內(nèi)冷冬站數(shù)占站點(diǎn)總數(shù)的百分比為區(qū)域冷冬指數(shù)(Icd).區(qū)域冷冬指數(shù)通過冷冬站數(shù)反映其冷冬強(qiáng)度.若Icd≥50%,即為區(qū)域冷冬;在區(qū)域冷冬年,區(qū)域范圍內(nèi)強(qiáng)冷冬站數(shù)與冷冬站數(shù)百分比大于等于50%,即為區(qū)域強(qiáng)冷冬[6].

1.3 線性傾向

氣象要素的變化趨勢(shì)采用線性方程表示,即:y=a+bt.式中:y為氣象要素;t為時(shí)間(本文為1961—2010年);b為線性趨勢(shì)項(xiàng),b*10表示氣象要素傾向率,b的系數(shù)為正,則表明呈增加趨勢(shì),反之為減小趨勢(shì)[8].

1.4 克里格(Kriging)插值

克里格方法是以空間自相關(guān)性為基礎(chǔ),利用原始數(shù)據(jù)和半方差函數(shù)的結(jié)構(gòu)性,對(duì)區(qū)域化變量的未知采樣點(diǎn)進(jìn)行無偏估值的插值方法,是地統(tǒng)計(jì)學(xué)的主要內(nèi)容之一[9].由于需要插值的區(qū)域變量Z的期望值是未知的,所以本文采用普通克里格法對(duì)氣象數(shù)據(jù)進(jìn)行空間插值.

2 結(jié)果與分析

2.1 冬季平均氣溫的變化

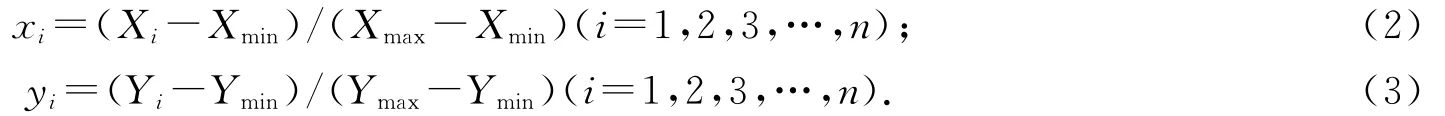

根據(jù)東北地區(qū)各站點(diǎn)近50a冬季平均氣溫變化趨勢(shì)分布圖(見圖2a)可以看出,90個(gè)站點(diǎn)均表現(xiàn)出增溫的趨勢(shì),增溫的幅度為每10年0.02℃~0.94℃,由西往東增溫幅度逐漸變大.87個(gè)站點(diǎn)的變化趨勢(shì)達(dá)到了0.05的顯著性水平,占96.7%.只有滿洲里、額爾古納右旗和沈陽的增溫趨勢(shì)沒有通過95%的顯著性檢驗(yàn).增溫幅度最大的站點(diǎn)是集安,達(dá)到了每10年0.94℃.東北大部分地區(qū)的增溫幅度在每10年0.17℃~0.33℃,特別是濕潤(rùn)高海拔地區(qū)增溫幅度較大,比如小興安嶺地區(qū)和長(zhǎng)白山冬季增溫的幅度為每10年0.63℃~0.94℃,而大興安嶺地區(qū)的增溫幅度較小.

就整個(gè)東北地區(qū)而言(見圖2b),近50a冬季平均氣溫呈上升的趨勢(shì),增幅為每10年0.55℃,且達(dá)到了0.05的顯著性水平,比全國(guó)冬季平均氣溫上升的幅度要大[10],與董滿宇等研究得出的結(jié)果基本一致[11].從年代際變化來看,冬季平均氣溫60年代呈下降趨勢(shì),70年代的波動(dòng)幅度較大,1977年達(dá)到50a來的最低值,為-17.45℃;80年代和90年代波動(dòng)幅度較小,總體上呈上升的趨勢(shì).進(jìn)入21世紀(jì)以來,東北地區(qū)冬季平均氣溫變化幅度較大,2001年達(dá)到50a來第二低值,為-16.90℃;而2007年達(dá)到50a來的最高值,為-10.36℃,兩者相差6.54℃.

圖2 1961—2010年東北地區(qū)各站點(diǎn)(a)及整個(gè)區(qū)域(b)冬季平均氣溫變化趨勢(shì)

2.2 單站冷冬事件的變化

2.2.1 單站冷冬頻率

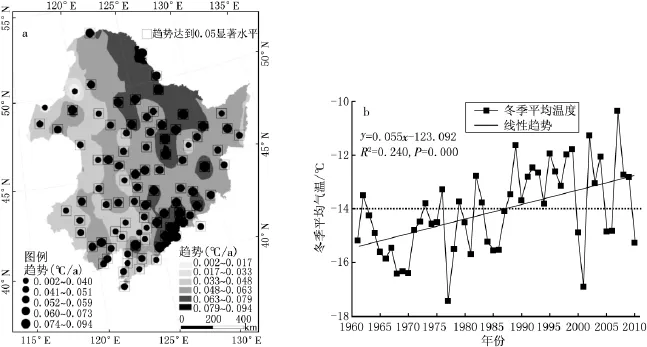

由冷冬發(fā)生頻率(見圖3a)來看,近50a東北地區(qū)各站點(diǎn)冷冬發(fā)生的頻率為30%~48%,總體的變化趨勢(shì)為從東南往西北再向東北逐漸降低.吉林哈達(dá)嶺地區(qū)、龍崗山和千山地區(qū)冷冬發(fā)生頻率較高,達(dá)到40%~48%;伊勒呼里山地區(qū)、小興安嶺東側(cè)及三江平原地區(qū)發(fā)生頻率較低,為30%~33%.氣象站點(diǎn)中扎蘭屯、葉柏壽、本溪冷冬發(fā)生的頻率最低為30%;沈陽的頻率最高為48%.各站點(diǎn)強(qiáng)冷冬發(fā)生的頻率(見圖3b)為6%~18%,空間上表現(xiàn)為中部的科爾沁沙地和松嫩平原發(fā)生的頻率較低,僅為6%~10%;而四周的大興安嶺中段地區(qū)、三江平原及長(zhǎng)白山地區(qū)冷冬發(fā)生的頻率較高,為14%~18%;通榆和安達(dá)站點(diǎn)發(fā)生的頻率最低,為6%;集安和伊春站點(diǎn)的頻率為18%,為所有站點(diǎn)中最高的.

結(jié)合東北地區(qū)近50a冷冬和強(qiáng)冷冬發(fā)生頻率的分布可以看出,中部地區(qū)雖然發(fā)生冷冬的頻率較高,但是強(qiáng)冷冬的頻率較低,其原因可能為從西北部來的冷空氣翻過大興安嶺就到達(dá)了中部地區(qū),但是東北的地形中南部和東北部都有缺口,冷空氣不易長(zhǎng)時(shí)間停留,強(qiáng)冷冬的發(fā)生的頻率就少.長(zhǎng)白山地區(qū)冷冬與強(qiáng)冷冬發(fā)生的頻率都較高,其原因可能為此區(qū)山地較多,冷空氣進(jìn)入后不易流通,冷凍持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),容易發(fā)生強(qiáng)冷冬.三江平原發(fā)生冷冬的頻率最低,但是強(qiáng)冷冬的發(fā)生頻率較高,原因在于其地理位置,能夠到達(dá)三江平原的冷空氣,其勢(shì)力都較強(qiáng),但頻次較少.

圖3 1961—2010年東北地區(qū)單站冷冬(a)和強(qiáng)冷冬(b)頻率分布圖

2.2.2 單站冷冬強(qiáng)度

由單站冷冬強(qiáng)度(見圖4)可以看出,近50a東北地區(qū)各站點(diǎn)冷冬強(qiáng)度為1.18~2.20,但冷冬強(qiáng)度的分布較為復(fù)雜,沒有明顯的方向上的變化.東北大部分地區(qū)冷冬強(qiáng)度為1.51~1.63;科爾沁沙地地區(qū)、哈爾濱地區(qū)及張廣才嶺和老爺嶺南段冷冬強(qiáng)度最低,為1.18~1.51;大興安嶺北部地區(qū)、伊勒呼里山地區(qū)及三江平原冷冬強(qiáng)度最高,為1.81~2.20;遼西地區(qū)和千山地區(qū)冷冬強(qiáng)度也較強(qiáng),為1.63~1.81.站點(diǎn)中松江的冷冬強(qiáng)度最低,為1.18;圖里河的冷冬強(qiáng)度最高,為2.20.

圖4 1961—2010年東北地區(qū)單站冷冬強(qiáng)度分布圖

5 1961—2010年東北地區(qū)單站冷冬嚴(yán)重度分布圖

2.2.3 冷冬嚴(yán)重度分析

從冷冬嚴(yán)重度(見圖5)來看,東北地區(qū)近50a來各站點(diǎn)冷冬嚴(yán)重度為0.22~0.68,其中冷冬嚴(yán)重度較強(qiáng)的站點(diǎn)主要分布在吉林省東南部和遼寧千山地區(qū),嚴(yán)重度較弱的站點(diǎn)主要分布在黑龍江省的中部地區(qū).氣象站點(diǎn)中冷冬嚴(yán)重度最弱為松江站,其值為0.22;嚴(yán)重度最強(qiáng)的是沈陽站,其值高達(dá)0.68.通過克里格空間插值可以看出,整個(gè)東北地區(qū)冷冬嚴(yán)重度的分布大致為從東南往西北再向東北逐漸減弱.吉林哈達(dá)嶺、龍崗山和千山地區(qū)冷冬嚴(yán)重度最強(qiáng),為0.48~0.68,原因?yàn)槔涠瑖?yán)重度是由頻次和冷冬強(qiáng)度共同決定的,此地冷冬的頻次最多,加上冷冬強(qiáng)度也高,冷冬嚴(yán)重度自然較強(qiáng).小興安嶺地區(qū)、三江平原、張廣才嶺和老爺嶺地區(qū)冷冬嚴(yán)重度較弱,僅為0.22~0.39,原因?yàn)槔涠l次較少,冷冬的強(qiáng)度也較弱.

2.3 區(qū)域冷冬事件變化

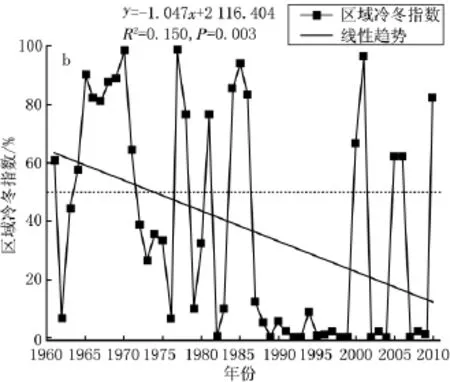

從區(qū)域冷冬指數(shù)(Icd)變化來看,東北地區(qū)近50a冷冬指數(shù)呈明顯的下降趨勢(shì),線性趨勢(shì)為每10年-10.47%,通過了95%的顯著性檢驗(yàn),這表明近50a來東北地區(qū)冷冬站點(diǎn)數(shù)以每10年10.47%的速率減少.由圖6可以看出,東北地區(qū)區(qū)域冷冬指數(shù)在80年代中期以前保持在較高水平,從80年代中期到2010年處在較低水平.特別是從1987年以來,區(qū)域冷冬指數(shù)超過50%的年份只有5a,且基本都發(fā)生在21世紀(jì)之后.

1961—2010年東北地區(qū)共發(fā)生冷冬事件20次.60年代發(fā)生次數(shù)最多,達(dá)8次,占冷冬總次數(shù)的40%,其中在1964—1970年連續(xù)7a發(fā)生冷冬.90年代冷冬較少,僅為1次.進(jìn)入21世紀(jì)以來,發(fā)生了4次冷冬事件.90年代以前共發(fā)生冷冬事件15次,占冷冬總次數(shù)的75%.近20a冷冬事件發(fā)生次數(shù)為5次,發(fā)生頻率僅為25%.值得注意的是,在2008年南方遭受強(qiáng)烈低溫、雨雪、冷凍天氣,而東北地區(qū)竟然是暖冬氣候.20次冷冬事件中強(qiáng)冷冬事件為5次,占冷冬總次數(shù)的25%,60年代最多為3次,且為1968—1970連續(xù)3a.70年代和80年代各有1次,即1977年和1981年.90年代沒有發(fā)生,進(jìn)入21世紀(jì)以來發(fā)生1次,為2001年.

在發(fā)生冷冬的20a中,1964年的Icd最低,僅為58%,是冷冬年中范圍最小的.1977年Icd最高,為100%,其中達(dá)到強(qiáng)冷冬的站點(diǎn)為87個(gè),占站點(diǎn)總數(shù)的97%,是50a中冷冬范圍最大和最強(qiáng)的年份.1970年和2001年Icd也較高,為99%和97%.1965—1970年連續(xù)6a的Icd都在80%以上,為近50a的罕見現(xiàn)象.

2.4 東北冷冬事件與ENSO和北極濤動(dòng)的關(guān)系

2.4.1 ENSO的影響

El Nino和La Nina是指赤道太平洋東部和中部海面溫度持續(xù)異常偏暖和偏冷的現(xiàn)象[5],是熱帶海洋和大氣共同作用的產(chǎn)物.有研究表明,它們的發(fā)生會(huì)引起我國(guó)氣候的異常[12-14].通常情況下,El Nino的發(fā)生會(huì)使我國(guó)冬季氣溫升高,形成暖冬;La Nina的發(fā)生會(huì)使我國(guó)冬季氣溫降低,形成冷冬[15].由表1可以看出,東北地區(qū)近50a發(fā)生的20次冷冬中,有3年El Nino現(xiàn)象也發(fā)生了,并且El Nino發(fā)生的年份中1968—1970年還是東北地區(qū)的強(qiáng)冷冬年[5,12].在近50aLa Nina發(fā)生的14a中,東北地區(qū)只有4a發(fā)生冷冬,只占29%.這表明La Nina現(xiàn)象的發(fā)生和東北地區(qū)冷冬的發(fā)生并沒有很好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,所以La Nina現(xiàn)象的發(fā)生可能對(duì)東北地區(qū)出現(xiàn)冷冬的影響不大,這與它的發(fā)生會(huì)使我國(guó)冬季氣溫降低,形成冷冬有所不同[16].

2.4.2 北極濤動(dòng)(AO)的影響

圖6 1961—2010年東北區(qū)域冷冬指數(shù)變化趨勢(shì)

北極濤動(dòng)(AO)是北半球高緯度和中緯度氣壓場(chǎng)距平的“蹺蹺板”現(xiàn)象,這種中高緯度氣壓場(chǎng)距平的變化會(huì)引起西伯利亞高壓、東亞冬季風(fēng)強(qiáng)度的異常,從而引起氣溫的異常[16-19].由表1可以看出,1961—2010年的50a中,冬季北極濤動(dòng)的負(fù)異常年份發(fā)生了8a,60年代較多為3次,70年代到90年代較少各1次,21世紀(jì)頭10a發(fā)生2次.在這8次冬季北極濤動(dòng)負(fù)異常年中有7a東北地區(qū)為冷冬,占87.5%,由此可以看出冬季北極濤動(dòng)的負(fù)異常與東北地區(qū)的冷冬年發(fā)生有很好的對(duì)應(yīng)關(guān)系.從北極濤動(dòng)和我國(guó)東北地區(qū)冬季氣溫的分析可以看出,北極極渦的減弱(即北極濤動(dòng)的負(fù)異常)會(huì)導(dǎo)致西伯利亞高壓增強(qiáng),阿留申低壓加深,西伯利亞高壓東南部、阿留申低壓西南部東北風(fēng)強(qiáng)度增強(qiáng),東亞太平洋地區(qū)海平面氣壓梯度加大,東亞冬季風(fēng)強(qiáng)度偏強(qiáng),我國(guó)東北地區(qū)冬季氣溫偏低,即出現(xiàn)冷冬[20-21].

表1 1961—2010年東北地區(qū)各年代冷冬、El Nino、La Nina、冬季AO負(fù)異常事件發(fā)生年份

3 討論

本文自定義了單站冷冬強(qiáng)度指數(shù)而沒有參照單站暖冬指數(shù)[2]定義的單站冷冬指數(shù)來反映和比較各氣象站點(diǎn)的冷冬強(qiáng)弱程度,原因有兩個(gè):其一,單站冷冬指數(shù)為冬季平均氣溫距平和冷冬閾值之差,各站點(diǎn)近50a冬季平均氣溫的趨勢(shì)與距平的趨勢(shì)相同,而距平的趨勢(shì)就是冷冬指數(shù)的趨勢(shì),在前文中已分析過故沒有采用.其二,用冷冬指數(shù)來比較各站點(diǎn)的冷冬強(qiáng)弱程度有些不妥,因?yàn)楦髡军c(diǎn)的冷冬閾值不同.例如,有氣象站點(diǎn)A和B,A的冷冬閾值為-1.25℃,某年距平為-2.25℃,冷冬指數(shù)為-1℃;B的冷冬閾值為-0.75℃,同年距平為-1.75℃,冷冬指數(shù)也為-1℃.兩個(gè)站點(diǎn)的冷冬指數(shù)相同,但A的超出閾值部分占閾值的80%,而B的為130%,冷冬的強(qiáng)度顯然是B更強(qiáng).

姚俊英等采用月平均氣溫權(quán)重系數(shù)法得出從1961—2006年黑龍江省強(qiáng)冷冬的年份為1966,1970,1977,2001,其中最強(qiáng)冷冬為1977年[22].與本文結(jié)果對(duì)比可以看出,冷冬變化相同的地方雖采用了不同的確定強(qiáng)冷冬的方法,得出的結(jié)果不盡相同,但是最強(qiáng)冷冬的年份是一致的.杜軍等也采用與本文相同的強(qiáng)冷冬定義方法[5],得出1962年為西藏近50a最冷冬年;楊志剛等同樣采用此方法分析得出1983年是西藏怒江流域近40a中范圍最廣、強(qiáng)度最大的冷冬年份[23].與本文結(jié)果對(duì)比分析可以看出,由于區(qū)域位置和海拔的不同,即使采用同樣的方法,最強(qiáng)冷冬發(fā)生年份還是不同,正是冷冬發(fā)生區(qū)域性的表現(xiàn).

近百年來全球變暖是不爭(zhēng)的事實(shí),但其存在不確定性[24-26].Knight等利用HadCR UT3溫度資料進(jìn)行分析,得出1999—2008年全球溫度增加幅度為(0.07±0.07)℃,顯著低于1950年以來其他10a尺度上的溫度變化,過去10a全球氣候變暖停滯[27];Kerr也支持這種觀點(diǎn)[28].在研究歷史氣候時(shí),由于氣象資料中城市熱島效應(yīng)、覆蓋面、分辨率等的影響,近百年來的增溫幅度可能并沒有估計(jì)的那么高[29];另外對(duì)造成全球變暖的主因溫室效應(yīng)的機(jī)理科學(xué)界還沒有達(dá)成共識(shí).冬季氣溫變暖趨勢(shì)、冷冬事件減少趨勢(shì)與氣候變暖一樣,也具有不確定性.整個(gè)東北地區(qū)冬季平均氣溫,從近50a來看呈上升的趨勢(shì),但是近20a來其呈明顯的下降趨勢(shì),并且近10a冬季氣溫較前10a有所下降[30],未來如何變化存在不確定性;同時(shí)近10a來這種區(qū)域性(東北和新疆)冬季均溫的降低在全國(guó)未來氣候變化過程中扮演什么角色還不確定.全球氣候變暖的背景下,冷冬事件應(yīng)呈減少的趨勢(shì),但近幾年冷冬事件在我國(guó)及北歐各國(guó)、俄羅斯等地頻頻發(fā)生,增加了其發(fā)生的不確定性,應(yīng)予以特別注意.另外冷冬事件發(fā)生的自然和人為機(jī)制并不十分的明確,有關(guān)這方面的研究有待進(jìn)一步的展開.

4 結(jié)論

(1)1961—2010年東北各站均表現(xiàn)出增溫的趨勢(shì),增溫的幅度為每10年0.02℃~0.94℃,在區(qū)域上由西往東增溫幅度逐漸變大.其中大部分地區(qū)的增溫幅度在每10年0.17℃~0.33℃,小興安嶺地區(qū)和長(zhǎng)白山冬季增溫的幅度較大為每10年0.63℃~0.94℃,而大興安嶺地區(qū)的增溫幅度較小.就整個(gè)東北地區(qū)而言,近50a冬季平均氣溫呈上升的趨勢(shì),為每10年0.55℃,且達(dá)到了0.05的顯著性水平.

(2)近50a東北地區(qū)各地冷冬發(fā)生的頻率為30%~48%,總體的變化趨勢(shì)為從東南往西北再向東北逐漸降低.吉林哈達(dá)嶺地區(qū)、龍崗山和千山地區(qū)冷冬發(fā)生頻率較高,達(dá)到40%~48%;伊勒呼里山地區(qū)、小興安嶺東側(cè)及三江平原地區(qū)發(fā)生頻率較低,為30%~33%.各站點(diǎn)強(qiáng)冷冬發(fā)生的頻率為6%~18%,空間上表現(xiàn)為中部的科爾沁沙地和松嫩平原發(fā)生的頻率較低,僅為6%~10%;而四周的大興安嶺中段地區(qū)、三江平原及長(zhǎng)白山地區(qū)冷冬發(fā)生的頻率較高,為14%~18%.

(3)近50a東北地區(qū)各站點(diǎn)冷冬強(qiáng)度為1.18~2.20,但冷冬強(qiáng)度的分布較為復(fù)雜,沒有明顯的方向上的變化.各站點(diǎn)冷冬嚴(yán)重度為0.22~0.68,其分布大致為從東南往西北再向東北逐漸減弱.吉林哈達(dá)嶺、龍崗山和千山地區(qū)冷冬嚴(yán)重度最強(qiáng),為0.48~0.68;小興安嶺地區(qū)、三江平原、張廣才嶺和老爺嶺地區(qū)冷冬嚴(yán)重度較弱,僅為0.22~0.39.

(4)東北地區(qū)近50a區(qū)域冷冬指數(shù)呈明顯的下降趨勢(shì),線性趨勢(shì)為每10年-10.47%,通過了95%的顯著性檢驗(yàn),即近50a來東北地區(qū)冷冬站點(diǎn)數(shù)以每10年10.47%的速率減少.1961—2010年東北地區(qū)共發(fā)生冷冬20次,其中60年代發(fā)生次數(shù)最多,達(dá)8次,占冷冬總次數(shù)的40%,其中在1964—1970年連續(xù)7a發(fā)生冷冬.90年代冷冬較少,僅為1次.進(jìn)入21世紀(jì)以后,發(fā)生了4次冷冬.其中1977年是范圍最大的和強(qiáng)度最強(qiáng)的冷冬年.

(5)La Nina現(xiàn)象的發(fā)生和東北地區(qū)冷冬的發(fā)生并沒有很好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,所以La Nina現(xiàn)象的發(fā)生可能對(duì)東北地區(qū)出現(xiàn)冷冬的影響不大;而北極濤動(dòng)的負(fù)異常與東北地區(qū)的冷冬年發(fā)生有很好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,其導(dǎo)致西伯利亞高壓增強(qiáng)、阿留申低壓加深,西伯利亞高壓東南部、阿留申低壓西南部東北風(fēng)強(qiáng)度增強(qiáng),東亞太平洋地區(qū)海平面氣壓梯度加大,東亞冬季風(fēng)強(qiáng)度偏強(qiáng),我國(guó)東北地區(qū)冬季溫度偏低,即出現(xiàn)冷冬.

[1] 丁一匯,任國(guó)玉,石廣玉,等.氣候變化國(guó)家評(píng)估報(bào)告,中國(guó)氣候變化的歷史和未來趨勢(shì)[J].氣候變化研究進(jìn)展,2006,2(1):3-8.

[2] 陳峪,任國(guó)玉,王凌,等.近56年我國(guó)暖冬氣候事件變化[J].應(yīng)用氣象學(xué)報(bào),2009,20(5):539-545.

[3] 王紹武.中國(guó)冷冬的氣候特征[J].氣候變化研究進(jìn)展,2008,4(2):68-72.

[4] 陳正洪,馬德栗.1961—2008年湖北省冷冬時(shí)空變化特征[J].華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2012,31(1):77-81.

[5] 杜軍,楊志剛,石磊,等.近50年西藏冷暖冬的氣候變化特征[J].地理學(xué)報(bào),2011,66(7):885-894.

[6] 陳峪,王凌,鄒旭愷,等.GB/T 21983-2008暖冬等級(jí)[R].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2008.

[7] 龔道溢,王紹武.近百年我國(guó)的異常暖冬與冷冬[J].災(zāi)害學(xué),1996,14(2):63-68.

[8] 郁珍艷,范廣洲,華維,等.氣候變暖背景下我國(guó)四季開始時(shí)間的變化特征[J].氣候與環(huán)境研究,2010,15(1):73-82.

[9] CEKLI H E,GUNES H.Spatial resolution enhancement and reconstruction of mixed convection data using Kriging method[J].ASME Conference Proceedings,2006,3:447-456.

[10] 任國(guó)玉,徐銘志,初子瑩,等.近54年中國(guó)地面氣溫變化[J].氣候與環(huán)境研究,2005,10(4):717-727.

[11] 董滿宇,吳正方.近50年來東北地區(qū)氣溫變化時(shí)空特征分析[J].資源科學(xué),2008,30(7):1093-1099.

[12] ZHOU L T,WU R G.Respective impacts of the East Asian winter monsoon and ENSO on winter rainfall in China[J].Journal of Geophysical Research,2010,15(D2):1-11.

[13] 張禮平,張樂飛,曾凡平.ENSO與中國(guó)東部夏季降水的關(guān)聯(lián)[J].熱帶氣象學(xué)報(bào),2012,28(2):177-186.

[14] 唐曉春,袁中友.近60年來厄爾尼諾事件對(duì)廣東省旱災(zāi)的影響[J].地理研究,2010,29(11):1932-1939.

[15] 孫林海,趙振國(guó).我國(guó)暖冬氣候及其成因分析[J].氣象,2004,30(12):57-60.

[16] 所玲玲,黃嘉佑,譚本馗.北極濤動(dòng)對(duì)我國(guó)冬季同期極端氣溫的影響研究[J].熱帶氣象學(xué)報(bào),2008,24(2):163-168.

[17] THOMPSON D W J,WALLACE J M.The arctic oscillation signature in the wintertime geopotential height and temperature fields[J].Journal of Geophysical Research,1998,25(9):1297-1300.

[18] GONG D Y,WANG S W,ZHU J H.East Asian winter monsoon and arctic oscillation[J].Journal of Geophysical Research,2001,28(10):2073-2076.

[19] 龐子琴,郭品文.不同年代際背景下AO與冬季中國(guó)東北氣溫的關(guān)系[J].大氣科學(xué)學(xué)報(bào),2010,33(4):469-476.

[20] 胡秀玲,劉宣飛.東北地區(qū)冬季氣溫與北極濤動(dòng)年代際關(guān)系研究[J].南京氣象學(xué)院學(xué)報(bào),2005,28(5):640-648.

[21] 李春,方之芳.北極濤動(dòng)與東北冬季溫度的聯(lián)系[J].高原氣象,2005,24(6):927-934.

[22] 姚俊英,王曉明,于宏敏.黑龍江省冷暖冬時(shí)空分布特征[J].黑龍江氣象,2009,26(1):10-18.

[23] 楊志剛,杜軍,袁雷,等.1971—2010年西藏怒江流域冷暖冬的時(shí)空變化分析[J].冰川凍土,2012,34(4):775-782.

[24] 方精云,朱江玲,王少鵬,等.全球變暖、碳排放及不確定性[J].中國(guó)科學(xué):地球科學(xué),2011,41(10):1385-1395.

[25] 任國(guó)玉.氣候變暖成因研究的歷史、現(xiàn)狀和不確定性[J].地球科學(xué)進(jìn)展,2008,23(10):1084-1091.

[26] 趙宗慈,王紹武,羅勇,等.近百年氣候變暖的不確定性分析[J].科技導(dǎo)報(bào),2009,27(23):41-48.

[27] KNIGHT J,KENNEDY J J,F(xiàn)OLLAND C,et al.Do global temperature trends over the last decade falsify climate predictions[J].Bull Amer Meteorol Soc,2009,90(8):22-23.

[28] KERR R A.What happened to global warming?Scientists say just wait a bit[J].Science,2009,326(5949):28-29.

[29] 龔道溢,王紹武.全球氣候變暖研究中的不確定性[J].地學(xué)前緣,2002,9(2):371-376.

[30] 唐國(guó)利,羅勇,黃建斌,等.氣候變暖在繼續(xù)[J].氣候變化研究進(jìn)展,2012,8(4):235-242.

Climatic variation characteristics in cold winter over Northeast China,1961—2010

WANG Lei,WU Zheng-fang,DU Hai-bo,ZONG Sheng-wei

(School of Geographical Science,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

According to the China national standard of warm winter grade,define the grade of single station and regional cold winter(CW)and propose the CW intensity index(CWII)and the CW severity index(CWSI).Based on the recorded data of 90meteorological stations over Northeast China during 1961—2010,analyze the spatio-temporal variations of CW.The results show that the mean temperature of each station in winter shows a clear increasing trend with the value of 0.02℃~0.94℃per ten years over Northeast China in the last 50years.The positive amplitude gradually increases from west to east.The mean temperature of the entire region in winter also shows an obvious increasing trend with the value of 0.55℃per ten years.The CW frequency for single station is 30%~48%with a decreasing trend on the southeast-northwest-northeast direction.CWII of each station is within the range of 1.18~2.20over Northeast China in the last 50years.However,the distribution of CWII is complex and shows a non-obvious spatial pattern.CWSI of each station is in the range of 0.22~0.68with a weakened trend on the southeast-northwest-northeast direction.Regional cold winter index has an obvious decreasing trend with the value of-10.47%per ten years.The change trend is significant at the 0.05confidence level.La Nina phenomenon may not have obvious effect on the occurrence of CW in Northeast China.The Arctic Oscillation negative anomalies may be the main reason for the cold winter events over Northeast China.

cold winter;cold winter severity index;Northeast China

P 467 [學(xué)科代碼] 170·1535

A

(責(zé)任編輯:方 林)

1000-1832(2014)02-0117-05

10.11672/dbsdzk2014-02-023

2013-06-11

國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(41171038);吉林省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(20101561).

王雷(1987—),男,碩士研究生,主要從事區(qū)域氣候變化研究;通訊作者:吳正方(1960—),男,博士,教授,博士研究生導(dǎo)師,主要從事生態(tài)氣候研究.