三峽地域文化與移民攝影探索

陳 文

(三峽人文藝術中心,湖北宜昌 443000)

1993年正式開始實施的長江三峽移民行動至今已經二十多年了。作為全球矚目的長江三峽水利樞紐工程的關鍵要務——三峽移民,先于三峽工程的正式開工而提前一年進行。這是一項史無前例的歷史性大遷徙——三峽工程的蓄水將淹沒陸地面積632平方公里,涉及湖北省、重慶市的20個區市縣277個鄉鎮、1 680個村、6 301個組,其中有2座城市、11座縣城、116個集鎮需要全部或部分重建;全淹或基本全淹的縣城8座:湖北省秭歸縣歸州鎮,興山縣高陽鎮,巴東縣信陵鎮;重慶市巫山縣巫峽鎮,奉節縣永安鎮,萬州區沙河鎮,開縣漢豐鎮,豐都縣名山鎮;大部分淹沒的縣城1座:重慶市云陽縣云陽鎮;部分淹沒市區和縣城4座:重慶市萬州區、涪陵區、忠縣忠州鎮、長壽區城關鎮。

截至2010年9月,跨越兩個世紀、持續18年的三峽移民安置任務全面完成;三峽庫區共搬遷移民139.76萬人[1]。這是一次艱辛而動人的命運大遷徙,也是一場氣壯山河的家園大重建,還是一部鳳凰涅槃的創業改造史。

中國自古以來就是移民大國,關于移民最早的記載可以追溯到《世本·居篇》關于禹都的記錄。正是成百上千次的移民形成了我國多民族多元一體的格局。移民對于中國的意義絕不亞于移民對于美洲大陸的重要性[2]。

一、三峽移民文化的歷史譜系與現實分布

長江三峽橫跨重慶、湖北兩個省市。長江這條大河在原重慶、涪陵、萬縣境內分別吸納了嘉陵江、烏江、大寧河等重要支流,于巫峽之地劈開崇山峻嶺,沖出四川盆地。長江流經的原四川盆地東部地區的重慶、涪陵、萬縣三地,則被喚作川東地區。這一地區在歷史地緣上和長江中下游有著密不可分的淵源聯系。

據考,歷史上,四川曾有過6次大規模的移民,“湖廣填四川”乃最為當下百姓所知。“湖廣填四川”是指發生在中國元末明初和明末清初的兩次大規模的湖南、湖北(即湖廣行省)、廣東(主要是客家人)等省的居民向四川各地遷徙的移民潮。《四川通志》記載:“蜀自漢唐以來,生齒頗繁,煙火相望。及明末兵燹之后,丁口稀若晨星。”在這個特定的歷史條件下,清王朝為了解決四川勞動力和生產糧食的問題,采取“移民墾荒”的舉措,將包括湖廣等十余個省的人民相繼遷入四川,其中移民數量最多的是湖廣行省。至乾隆四十一年(1776年)由湖南、湖北、廣東、江西、福建及貴州、陜西等地遷入四川的移民及其后裔達到600多萬,占當地總人口60%以上[3]。

有考證表明,還有江西、福建、廣西等十幾個省份的居民遷入。“湖廣填四川”給四川帶來了不同地域的文化和生活方式,為全省注入了新鮮的血液,而這些移民多數選擇川東地區定居下來。這些外省移民還成為多數四川人的先祖,甚至四川無與倫比的感染力和同化力也正是來源于歷史上厚重的移民文化。

20世紀末的三峽工程移民是這塊土地上的又一次萬眾矚目的大遷徙。三峽移民原本居住在重慶、湖北兩個省市,其中,先前的川東地區也即如今的渝東地區占了三峽移民總數的85%。

這些年間,全長2 309米、海拔高度為185米、目前世界上最大的混凝土水利發電工程龐然大物般地橫亙在長江的腰身上,在受此阻隔的長江水開始向兩邊坡地上的城池撲來時,百萬計數的百姓霎時變為水庫移民。這是世界上典型的非志愿移民,他們的人生際遇由此而轉折,人與土地的關系、人與江河的關系、人與族群的關系、人與人之間在的關系,在此驟然聚結而發生裂變,因此而產生的當代移民文化在社會急劇轉型的今日之中國,具有突出的人類學與社會學研究的標本意義。

長江三峽139.76萬移民中,有搬遷移民、占地移民之分。隨著移民城鎮遷建的方法不同(就地后靠或另址新建),多數搬遷移民告別了原有的居所與工作勞動場所,而短距離地發生位移、在長江兩岸新造的城鎮中棲居。一百多萬移民中,有18萬多移民外遷,成為長江三峽移民中背井離鄉、出省安家而行程最為遙遠的部分。

據國務院三峽工程建設委員會辦公室的統計,三峽外遷移民于1993年開始,分批次外遷到山東、浙江、江蘇、上海、廣東、四川、湖南、江西、福建、湖北、安徽等11個省市,加上2萬多移民投親靠友自主外遷,共計有25個省市分布著長江三峽外遷移民,中不少移民重新回到了他們先祖真正的故地。這是命運的輪回,仿佛也是歷史的宿命。三峽外遷移民因而成為這20年來海內外攝影師鏡頭一度集中觀照的主體構成。

二、中外三峽移民攝影作品縱覽

大量報道紀實類型的拍攝,直接切入三峽工程移民事件。自移民開始之初,即通過平面紙媒批量地呈現出來,形成對三峽移民事件的直接傳播。伴隨著三峽工程這個彼時世界級的頭號工程的進程,國家層面提出了“三峽工程的關鍵在于移民”的論調。這一時期,全球的專家學者和社會人士關于三峽工程的熱評不斷。三峽移民攝影作品在一定程度上揭示了三峽移民的動態面貌,頗具視覺吸引力與傳播效應,成為諸多攝影師競相追逐謀求的對象。

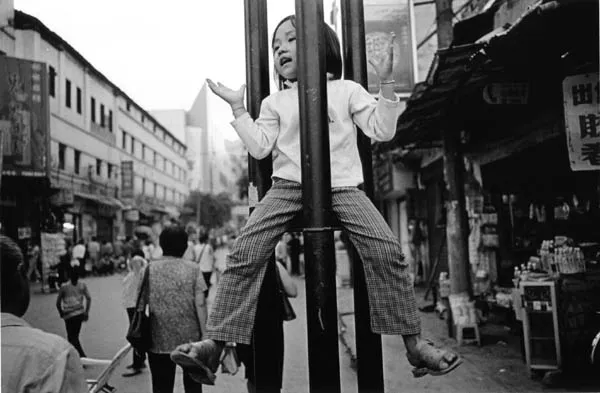

廣東攝影記者王景春在規劃中的三峽受淹區采訪拍攝了眾多尚在準備狀態的三峽移民的真實生活(如圖1、圖2)。

圖1 2002年8月26日,三峽庫區豐穩壩:殷遠山的妻子一手抱棉絮,一手夾相框搬家,相框上面是他們家已故老人的遺像。(王景春/攝影)

圖2 2002年8月25日,三峽庫區重慶豐都上河街:一個小女孩旁若無人的玩耍。數月后,這里將隨著三峽蓄水而被淹沒。(王景春/攝影)

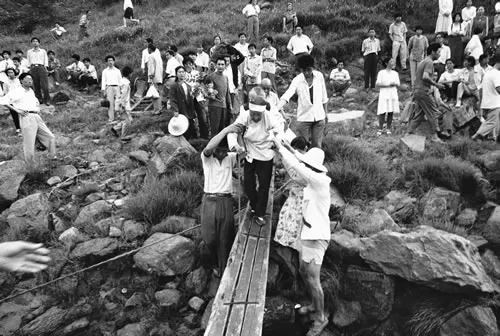

湖北攝影記者胡偉鳴在三峽庫首第一縣——秭歸縣拍攝了居住在半山里的鄉村移民舉家乘船搬遷的鏡頭(如圖3、圖4)。

圖3 2001年湖北秭歸:首批三峽移民將家具從船上搬下來。(胡偉鳴/攝影)

圖4 2001年湖北秭歸:首批三峽移民將家具從船上搬下來。(胡偉鳴/攝影)

三峽本土攝影家陳健、何川等踞守在自己生活的沿江城鎮,通過及時掌握移民搬遷動態,投身到移民送行現場,拍攝到外遷移民們離井別鄉、真情難舍的生動細節(如圖5、圖6)。

圖5 2000年移民們乘船離開三峽故土,灑落滾燙的淚……(陳健/攝影)

圖6 2001年移民帶著行李來到碼頭(何川/攝影)

重慶、湖北兩省市的攝影家們對于三峽移民題材更是情有獨衷。世紀之交,專門前往長江三峽移民遷建現場進行拍攝的攝影家們究竟有多少,這卻是一個難已統計的數目。彼時尚不方便的交通條件,在一定程度上制約了各路攝影師在三峽地區的行程安排。但是沿江的重慶奉節縣、巫山縣、湖北巴東縣、秭歸縣、興山縣、宜昌縣(現為宜昌市夷陵區)等地,常年不間斷地出現背著大容積攝影包、胸前挎著膠片照相機、肩上還扛著三角架的攝影師們。三峽百姓從最初的不理解、敵意、逃避、稀罕,到逐漸適應了他們的鏡頭。這為攝影師們深入地探訪移民問題,系統地拍攝,提供了一個可能。

盧廣、解海龍、劉雷等名家大腕不遠千里前往長江三峽展開紀實性拍攝,香港《中國旅游》雜志特約記者陳池春、鄭云峰不分季節地常年在長江三峽區間跟蹤拍攝。

臺灣攝影師莊靈、林柏梁等多次拍攝三峽,法國伽馬圖片社攝影師曾年專程從海外奔赴長江三峽(圖7),大名鼎鼎的愛德華·伯汀斯基(圖8)、還有若干資深的海外攝影師以外籍藝術家、記者或游客的身份,靜悄悄地進入長江三峽,潛入到高山峽谷、殘垣斷壁之間,風塵仆仆地記錄下三峽工程與三峽移民的動態進程和多般容顏。

如此眾多的攝影師用鏡頭記錄長江三峽移民,成為一種攝影現象。以至于三峽上下產生過這樣的評價:新舊世紀交替時期的千里峽江,出現了三支大軍——一支是建設大軍,日以繼夜地構筑著三峽大壩;另一支是移民大軍,成群結隊浩浩蕩蕩地乘船乘車別離三峽;還有一支是攝影大軍,他們持著各式各樣的照相設備,謀殺了數以萬計的菲林。

圖7 2008年3月,三峽工程中最后一座縣城重慶開縣拆遷現場(曾年/攝影)

圖8 2002年,拆遷中的重慶奉節縣老城([加拿大]愛德華·伯汀斯基/攝影)

2003年6月1日起,三峽工程首次關閘蓄水,完成首次蓄水目標海拔139米,洪荒頓起,峽江易容。在三峽工程按預定計劃完成通航、發電之后,關于長江三峽的攝影報道數量上驟然減少——經過一段時間的“狂轟猛炸”之后,攝影圈中似乎如同蓄水后的三峽水庫一般風平浪靜。

此時,關于長江三峽主題的出版物里,出現了晉永權的《出三峽記》、嚴平的《三峽:我們在路上,我們眺望故鄉》、顏長江的《最后的三峽》等。在2006年三峽工程三期蓄水到海拔156米前后,從藝術攝影的角度,國內出現了楊怡的《沒·故里》(圖9)等新作。

后來,劉珂的《平湖》(圖10)等作品亦是續寫了攝影對三峽移民題材一如繼往的關注。

圖9 沒·故里(楊怡/攝影)

圖10 平湖(劉珂/攝影)

而在國內藝術界,賈樟柯的電影《三峽好人》橫空出世,劉曉東的油畫《三峽新移民》以2 200萬人民幣的拍賣成交價在海內外激起巨大反響。同為視覺作品的這兩部力作,剎那間刺激了彼時攝影界里三峽移民題材相對的沉悶凝滯狀態,再次引發了攝影圈內外對長江三峽題材的思考。長江三峽移民題材的文藝創作儼然在這個時候初步形成了一個藝術上的高點,而攝影領域,經過十多年的追蹤、攝獵、流傳,在傳播事實方面功不可沒,而對三峽移民題材的跟進、發掘、表達、評判乃至于推動,似乎想為卻難為?

正視這個事實,必須調整視線,重新審讀三峽:因為自古以來,移民本身就是一個敏感蕪雜而又脆弱多變的問題。

三、三峽文化是移民攝影揮之不去的底色

世界上,關于水利移民的記載普遍地包含著難言的酸楚,隱藏著深層次的秘密。從1949年新中國成立到21世紀之初,為修建各類水利水電工程而動遷的水庫移民共約1 250多萬人左右。建國后前40年,在總數約為1 000萬的移民的生產生活安置上產生了大量的“遺留問題”。有關專家承認:這幾十年在對移民的安置上,三分之一未解決好,三分之一解決得很勉強,解決得較好的只有三分之一。”[4]“移民就是移自己的爹娘!”這句出自移民干部口中的一句內心話,道出了移民問題的非比尋常的艱難!我們認為:長江三峽移民不是原住民簡單的地理位移,而是其文化上、情感上與心理上的被動撕裂與竭力修復。

特定的自然地理構成是我們深入尋求三峽移民問題認知的端口。長江穿越四川盆地東部時,河水下切,河床下陷,地殼隆起,群峰聳峙,從而形成了延綿193公里的三座峽谷。

雄偉、幽深、險峻,是中國地理教科書上對這三座峽谷的特征定義,長江三峽被公認為是中國乃至全球的山水奧區。作為這塊土地上的萬物之靈,三峽百姓生于斯、長于斯、居于斯、勞于斯,逐漸形成了與高山激流、田野山澗相匹配的心理秉性。作為中華民族的一條母親河,長江孕育了目前世界上最為古老的古人類文化之一——巫山人。距今約204萬年人的巫山人雄辨地證明了長江三峽是人類文明的發源地之一。滔滔江河,成為維系文明成長的發源與生長地,三峽百姓自古與江河皈依,聽慣了急流的湍息、飛鳥的驚鳴,適應了炎夏的曝曬、雷雨的澆淋。嵯峨的山巖、崎嶇的小徑、茂密的森林、卵石密布的河灘等等,構成了三峽百姓賴以生存的生活原場。三峽先民一路篳路藍縷,披荊斬棘,逐漸凝聚形成了三峽百姓獨有的峽江性格。如果我們聯系歷史上的移民背景,從三峽百姓的種族脈系著手,分析當代三峽人的血液特質與性格基因,就能更加深入地洞悉三峽百姓的內心世界。

在人類歷史長河中,人與土地的關系是一個亙古不變的課題。而長江三峽雄奇瑰麗的自然,奔騰湍激的江河溪流,就是這塊土地上獨有的峽江理特質。峽江地理對三峽人的氣質塑造具有先天性的影響。三峽先民在與土地江山的開墾、種植、對話之中,形成了一整套三峽百姓獨有的內向性氣質和開拓性精神。“眾水會涪萬,瞿塘爭一門。”如同詩句里的夔門之雄偉、之峻奇,三峽百姓擁有向天地自然求生存的豪氣與意志,抗爭、重義、勤奮、自立,這些品格深刻地烙入三峽百姓的血肉之軀。

巴國與巴文化、楚國與楚文化均是在長江三峽這個特定的自然地理環境中形成的。巴楚文化中的剛勇、尚義、創造、浪漫等特質,一直留傳下來,深入三峽百姓骨髓,影響至今。巴蔓子、屈原、王昭君等都是三峽地區歷史長河中的杰出人物代表。以之為根基,長江文明在這個特定區間,形成了以自然山水、歷史名人、軍事交通、經濟政治及文學藝術為基本內容的三峽文化。三峽文化是在三峽這特定空間由人與自然共同創造的文化,具有一定的獨特性,一是充滿對壯麗山川的景仰和對險惡山水的敬畏,充滿悲壯色彩;二是人文與山川共同化育,共同創造,具有和諧性;三是不斷激蕩的江水、不斷變化的山川讓人民群眾富于創造、靈動和智慧;四是這一特殊空間雖然相對封閉,但不舍晝夜的滾滾峽江給人以沖破封閉的力量;五是這種文化充滿神秘力量[5]。因此,有人這樣評價:凡是從三峽出發的人,總是怪異的,他們就像那滔滔不絕的江水,總是能卷起一點漩渦,發起一點沖撞……

文藝作品、媒介報道均是對社會現實的反映。當三峽移民作為世紀之交的中國備受關注的重大事件時,藝術家與媒介、社會工作者對于三峽移民課題的求知應將地域文化視為通向大道正解的密鑰。在歷史上,長江三峽因為卓絕的地理面貌而為文學藝術所青睞,各路文人墨客或順長江而下,或逆流行舟,叩問三峽。“朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。”“無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。”李白、杜甫等人,均在這塊土地上留下了千古流傳的詩章。

世界上沒有哪個大峽谷像三峽這樣富有詩意、詩情和詩作。詩是一個民族心靈的投影,是一個民族精神境界和教養的評價尺度,是一個民族對美和善追求的集中體現,是一個民族情趣的內核。從這個制高點出發,我們在鑒賞、品評三峽詩作時,才能掂出三峽在中國文化中的分量,三峽在民族精神中的分量,才能掂出這份以三峽名義形成的文化遺產的分量[6]。

照相機正如蘇珊·桑塔格所評價的,它真的就是一個憂傷的物件。當形形色色的照相機來到三峽這塊土地上,鏡頭一開始向這塊土地上的百姓聚焦時,取景框面對的并不是簡單地對三峽移民搬遷過程的截取。因為我們面對的不僅僅是一群人的別離,而是遭遇到一種地域文化的浸染,而這種文化的群體構成正在出現分離——移民告別的不僅是房屋、田園、族群、故人,而是面臨著新的文化的交匯、重建與選擇。而根植于這塊土地山河上的文化大樹,移民誠然就是頗為重要的一桿遒枝。視覺影像客觀上定格了移民事件的表象,但是更多地集中在對遷移過程的記敘,極少對于三峽移民文化的深處進行觸探,局限了攝影從更高層面對移民的深層次描述、表達與揭示,攝影之于三峽移民對于三峽地域文化的體悟與運用,尚顯虛缺。事實上,這也歸結到當下中國攝影在實踐當中的一個重要問題:熱衷于獵奇的追光逐影已成泱泱大觀,欠缺精神向度與人文關懷仍為固疾。

三峽的人文精神,就是三峽文化的價值取向,是從三峽文化中生長出來的內核,是三峽百姓依托三峽自然,在歷史實踐包括三峽移民實踐中創造的精神。這種精神包括著:以巴人為代表的忠勇剛烈品格和以楚人為代表的篳路藍蔞,以啟山林的開創精神;承擔大義、舍己為國的奉獻精神;與山水共和諧,以苦為樂的人生態度及舒暢曠達、激情神秘的文化風格[7]。三峽人文精神的提煉傳承,就是今日三峽社會經濟發展的正能量。

從這個意義上,我們就不難理解:為什么同為視覺藝術、同在長江三峽拍攝完成的電影作品中,吳永剛、吳貽弓聯合執導的《巴山夜雨》釋放出的對“文革”結束之后民眾內心世界的揭示與人性的反思,強烈地撞擊著觀眾的心扉,章明的《巫山云雨》營造出一種烏云滾滾、悶雷聲聲而主人公在畫面里焦燥、期待、預感的神秘意象,賈樟柯的《三峽好人》以三峽民工在高樓之間小心翼翼地慢步走鋼絲而作為影片結尾,對三峽百姓命運的嗟嘆和對民間社會實情的隱喻,如此奇特而又意味深長……

一百多年前,在地球的那一邊,當代表“先進文化”的白人強行向紅人(印第安人)征地,以由他們來主導“現代化”的時候,傳說一位即將失去土地的紅人長者說過這樣一段話:我們是大地的一部分,大地也是我們的一部分。假若我們把那土地賣給你們,務請牢記,這塊土地是圣潔的。務請教導你們的子子孫孫,這塊土地是圣潔的。河流是我們的兄弟,它能解我們的口中之渴,承載運送我們的獨木舟,喂養我們的子女。湖中清澈水里的每一種倒影,都代表一種靈意,印出無數的古跡、各種的儀式。流水的聲音不大,但它說的話,是我們祖先的聲音。假若我們把土地賣給你們,務請牢記,河流也是我們的兄弟。……我們確實知道一事:大地,并不屬于人;人,屬于大地,萬物相互效力[8]。

這是一份人類族群與賴以生存的土地環境之間透徹心骨的感受!這樣的表達昭告著文化的持久魔力與文明之主人們不可撼動的尊嚴。這也似乎提示著我們:將攝影鏡頭對準移民時,請運用歷史的眼光,把握文化的視角,確立公允的立場。

四、三峽移民攝影的實踐空間與若干可能

將三峽移民作為一個恒久的攝影課題,意義非凡。2005年8月,媒體廣泛報道最后一批外遷移民乘船別離長江三峽。在2008年,三峽工程四期蓄水清庫,又有成批次移民由重慶市萬州區新田鎮遷移到重慶市壁山縣八塘鎮。若僅以三峽移民安置任務的完成作為三峽移民攝影課題的終結,未必妥當。“搬得出,穩得住,逐步能致富”,這是國家三峽建設主管機構對于三峽移民工作定下的目標。事實上,關于三峽移民工作至今仍在持續。

2010年前后,國內新銳媒體先后報道了三峽移民返流的新聞。正是基于先前分析的歷史背景、地域文化、族群人脈等深層次原因,不少外遷的三峽移民很難真實管控自己的外遷命運,而選擇了重新回到以前的故鄉——長江三峽。故土難離、在遷出地失去原有發展機遇、在遷入地不適應生產生活等,都是他們不得不輾轉應對的實際原因。但是,從政策上講,三峽移民回流之后不可能由原遷出地政府負責安置,因為這些移民的戶口已經轉到遷入地了。此時,當這些曾經外遷、如今返流的移民重新站在長江三峽的土地上,面對抬升的水位與現實的生活,他們感覺既熟悉又陌生——因為,曾經爬滾打過的地點已經沒入江水中數年了,他們無法再次涉足昔日的家園。他們的身份是異鄉人,因為,沒有外遷而采取就地后靠的原來鄉鄰們,在新的海拔更高的位置延續著現代峽江生活。看著那些熟人,聽著那些鄉音,返流移民卻為自身基本的生存而焦慮、愁苦、奔波、流動……

身份的限制、資源的匱乏,返流的三峽移民置身于前所未有的尷尬境地。何處才是人生的歸宿?未來、生計、子孫……這些問題縈繞在返流移民的心頭,一如峽江中的游云……返流移民,敦促著我們思索并著手解決人與土地、人與江河生存關系以及水電移民后所產生的“社會性脫臼”等新的疑慮。

20年過去了,新居于25個省市的三峽外遷移民在他鄉還好嗎?經過這些年代的磨合、打拼,移民融入當地社會的狀況如何?是否自己的人生立足此地而有抬頭上揚的態勢?那些曾經在故園拋下熱淚、扶老攜幼遠行外省的移民們,他們的生存實情就是社會普遍關心關懷的問題。一座水電大壩渾然改變的遠遠不只是自然地理的直觀形貌,而是淹沒了三峽地域文化的大面積物質存在與三峽人的情感基礎和心理基礎。三峽工程建設前相對落后的三峽地域,因建壩蓄水而建造了眾多新城池。這些新的居住地如同穿著鮮艷的外衣騎在已被江水浸泡多時的峽江山巒上,交通條件大幅改善,物質上快速跟進,城市化亦步亦趨。就地后靠的三峽移民在很短的時間里一下子墜入到新世紀光怪陸離的生活。一方水土,人地相扶。他們是否真的適應了被傳媒集中宣傳過的蓄水后的長江三峽?愛恨情仇,人世冷暖,只有身處其間的人才知個中滋味。帶著這些思索,再度將攝影鏡頭對準這些三峽移民,這些普通個體就是一個個生動了得的報道內容與微小標本。

著名攝影家王瑤在拍《后9·11》時的理念不折不扣地成為攝影師們可資借鑒的認識:“我想要著力反映‘9?11’在美國公眾心理中造成的巨大心理創傷,震驚后的情感與心理變軌,對商業社會物欲橫流下扭曲的拜金追求和生活方式的反思,痛定思變中對傳統道德和質樸人性的價值復歸及心靈自贖。這樣一個巨大的災難,一個震驚世界的事件,它的本質、后果,不是‘雙塔’的毀滅,而是一個時代價值追求的某種終結,一種自我迷失的警示,一個對現實生活方式和人性歸宿的反思,一個當代社會公眾心理大廈的重塑。正是這樣,在作者的聚焦中表達了對社會重大事件的當代攝影評述,以現代的視角和語匯,把事物表象切入到內在,把重大事件轉化到日常生活,把社會巨變延伸到公眾心理。”[9]

一座突兀的超級水電工程,對長江三峽的改變顯然是劇烈久遠的,如何從個體三峽移民身上反映出這種深層次的巨變?這給攝影師提出了嚴峻而迫切的問題。

相對于新聞報道攝影,將三峽移民題材運用社會紀實攝影的理念在一定時間段內延展開來,題材本身的嚴肅性、重大性,令三峽移民攝影有了更加深沉雋永的意味。選取三峽區間富有代表性的城鎮地點,真實記錄長江三峽移民在蓄水后的長江三峽地區,面臨的生存、生產勞動與經營情態,著力從圖像中反映出水利工程對予三峽移民的影響轉折。在三峽建設、蓄水的大背景下,更要拍攝記錄下三峽移民的日常生活,既有普通意義,又要通過選擇對象而體現出代表性;除了觀照三峽移民的常態,還要通過影像挖掘表現三峽移民失去土地之痛,留戀故園之思,皈依江河之意,人生轉折之惑……以影像的方式發聲,為時代造像,發揮紀實攝影的改良作用,促進公眾正視三峽工程建設后期問題并采取行動,有利于社會真正破解世界性的水壩移民難題。

另一方面,藝術創作實踐中的長江三峽移民題材積蓄良久,是否大作品快要呼之欲出?實踐過程之中,我們的攝影師是否可以少一些景觀攝影的跟風,摒棄空洞的不著邊際的泛濫鏡頭,制止過度自我的傷感表達,真正思索三峽移民課題的癥結,解讀三峽移民的情感與心理世界,從單一的抒發悲傷感懷之情擴大到對移民拓殖疆土、逆流而上、續寫人生的鏗鏘求索、壯懷激烈之志?是否可以遍讀三峽文學典籍,從中吸納智慧靈感,借用變形、隱喻、象征等修辭手段詮釋國人對長江三峽歷史變遷與三峽移民命運的真摯情愫與人文關懷?是否可以借鑒影視藝術的手法,運用多媒體數字技術,結合戲擬、戲仿、戲改、雜糅、拼貼、行為、裝置等多種當代藝術手段,來演繹這一段人類歷史,曲折地表達觀念,增強影像的力量,激蕩社會的反思?

此外,我們還可從另一個角度來度量三峽移民題材,那就是:目前國內外關于三峽移民的文獻性拍攝尚有較大的空間。當外遷移民的大潮悄然退去,面對移民安置下來的現實情狀而分類展開人類學、社會學的調查和影像采集的意義逐漸凸顯。紀實性影像涉及的對象,一般來說包括三個面向:過程性事件的影像采集——一般由獨幅新聞照片和深度報道的圖片報道故事來承擔;人群研究與視覺描述——一般采取同類影像合并的方式,或者擴大規模的線性敘事結構來完成;社區空間研究與視覺表達——必須借助相當理性的分析與控制,形成一個具有極強內在結構邏輯關系的影像群,才能完成對這一空間的整體描述[10]。根據這一理念,如果我們將長江三峽移民分別從人的遷移類別、地理空間、生存方式、移民過程與安置結果等若干路徑進行分類,然后開展系統性的拍攝。這樣進行下來,村夫、果農、船工、商販等多種移民群體一一收入鏡頭,聚集坊、萬流社、青石村、大昌鎮、草堂河、寶塔坪等眾多知名移民地點依次形成影像采集,移民生產、居住、社交、商賈、紅白禮事等悉數定格匯總,那么,關乎于這段蒼桑峽谷的影像描述將完成一個量與質上的根本性改變,它們最終構成一部內容翔實、結構嚴謹的區域性影像圖志。它的出現,鐫刻形成了關于長江三峽移民的形象史冊,也是關乎于這塊土地山河與移民百姓的視覺文化儲存。它的實質,就是一縷三峽文化與三峽移民的根性記憶;它的未來,就是一楨人間真實檔案。

[1]張桂林.三峽工程百萬人大移民歷時18年宣告結束[EB/OL].新華網重慶,2010-09-17.

[2]程瑜.白村生活——廣東三峽移民適應性的人類學研究[M].北京:民族出版社,2006.

[3]葛劍雄.中國歷史上的幾次大規模移民[N].文匯報,2002-06-01.

[4]李伯寧.我的水利夢[M].北京:中國三峽出版社,1996.

[5]王川平.三峽文化特質與三峽人文精神[EB/OL].重慶三峽學院《三峽文化》網絡頻道·歷史文化專欄,2011-12.

[6]魏光飚.峽江尋夢:長江三峽遠古人類之謎[M].重慶:重慶出版集團,2007.

[7]白九江.巴鹽與鹽巴:三峽古代鹽業[M].重慶:重慶出版社,2007.

[8]鄧啟耀.三峽碎影——大江的影像志[M]//三峽原鄉:圖書分序.陳文主編、攝影.北京:中國旅游出版社,2013.

[9]王瑤.對當代中國新聞攝影歷史地位和今后命運的思考[EB/OL].中國攝影家協會網資訊言論頻道·教育欄目,2009-09.

[10]劉樹勇.堯告村[M].2013.