1 496例宮頸癌放療患者放射性直腸炎及膀胱炎發生率的分析

楊樂偉,陳上求,陳嘉洛

(中山大學附屬第五醫院腫瘤放療科,廣東 珠海 519000)

宮頸癌是臨床較為常見的婦科生殖系統惡性腫瘤,其發病率僅低于乳腺癌,位居女性惡性腫瘤發生的第二位,尤其對于發展中國家而言,情況更為嚴峻,嚴重影響了女性患者的生活質量和生命安全[1]。目前,對于宮頸癌的治療尚無有效的治療方法,臨床多采用放療進行。放射治療主要是通過破壞腫瘤細胞的DNA,抑制腫瘤細胞的有絲分裂,從而達到清除腫瘤細胞的作用。但是由于放射治療缺少特異性,同時各器官組織對于放療強度的耐受性差異,在具體實施過程中往往會導致正常組織或器官的損傷,引發放療并發癥,包括急性期并發癥、腸道及泌尿系統病變等遠期并發癥等,其中放射性直腸炎和膀胱炎最為常見,且尚無有效的藥物治療方法[2]。本研究收集宮頸癌患者1 496例,采用外照射并腔內后裝放療進行根治性放療,觀察所有患者不同年齡、不同放射劑量、不同病期放射性直腸炎及膀胱炎的發生情況,報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

收集2003年 1—10月于中山大學附屬第五醫院就診并行放射治療的宮頸癌患者1 496例,患者最小年齡28歲,最大年齡82歲,平均年齡為(56.73±12.86)歲,其中,<40 歲 238 例,40~60 歲 682例,>60 歲 576 例;按照 FIGO 臨床病理分期[3],Ⅰb期 52例,Ⅱa期 180例,Ⅱb期 491例,Ⅲa期 347例,Ⅲb期 426例;按照腫瘤種類分類,鱗狀細胞癌1 334例,腺癌92例,混合性癌21例,小細胞癌27例,其他22例。

1.2 治療方法

所有納入研究的患者均采用外照射并腔內后裝放療進行根治性放療。其中外照射放療采用直線加速器 6-10 MV-X線外進行,分為全盆腔前后野照射和盆腔 U型野或四野照射2個階段,放射量分別為 32~36 Gy、15~18 Gy,此外,在行盆腔 U 型野或四野照射時盡可能避免照射膀胱、直腸。腔內后裝放療采用3管或單管施源器進行,A點劑量5~10 Gy·次-1,共6次,其中按照入選時間順序取2003年 1月至2006年5月、2006年 6月至2010年6月,2010年 7月至2013年7月3個不同時期,分別以單次劑量 10 Gy、7.0~7.5 Gy、5~6 Gy進行放療。

1.3 放射性直腸炎、膀胱炎的診斷標準

放射性直腸炎、膀胱炎的診斷標準參照2002年衛生部頒布實施的 《中華人民共和國國家職業衛生標準》[4],并對放射性直腸炎、膀胱炎進行分度。其中,對于放射性直腸炎,癥狀間歇性出現或持續時間<6個月,患者無明顯虛弱出現為輕度(Ⅰ級),患者須行住院治療或治療時間超過6個月、輸血、出現腸道狹窄為中度(Ⅱ級),出現瘺道須行外科手術治療或因此致死為重度(Ⅲ級);對于放射性膀胱炎而言,僅現尿急、尿頻、尿痛等輕微癥狀,膀胱黏膜出現渾濁、充血、水腫現象為輕度(Ⅰ級),出現血尿且反復發作,膀胱鏡檢發現膀胱三角區后壁及輸尿管間的皺褶處發生黏膜水腫及毛細血管、纖維膜擴張合并發生潰瘍為中度(Ⅱ級),形成膀胱陰道瘺者為重度(Ⅲ級)。

1.4 統計學方法

數據分析采用 SPSS17.0統計學軟件進行,其中,對于放射性直腸炎、膀胱炎發生率等計數資料采用百分比表示,對不同放射劑量、不同年齡階段間對比行 χ2趨勢性檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 放射性直腸炎及膀胱炎的發病率

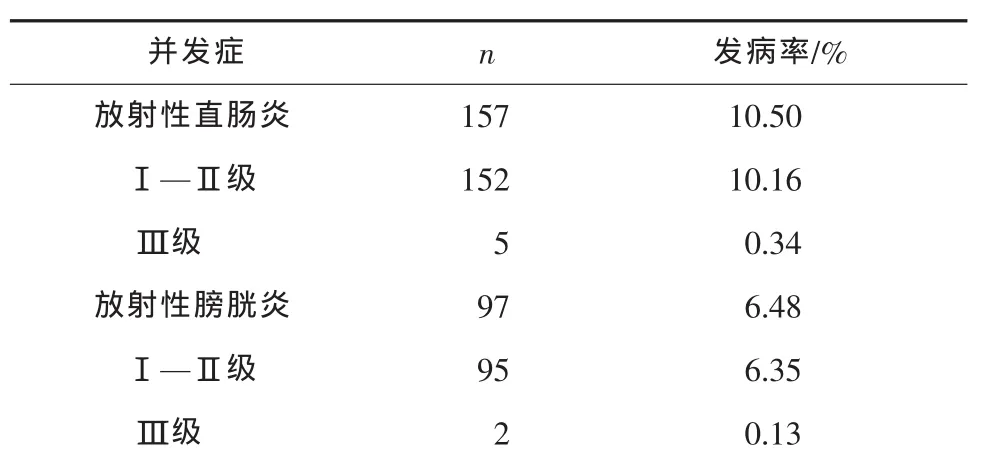

經過對1 496例宮頸癌放療患者的調查發現,254例患者出現放射性直腸炎及膀胱炎,發病率達16.98%,其中,發生放射性直腸炎157例,發病率為10.50%;發生放射性膀胱炎97例,發生率為 6.48%。具體見表1。

表1 1 496例宮頸癌放療患者放射性直腸炎及膀胱炎的發病率

2.2 放射性直腸炎的發生情況

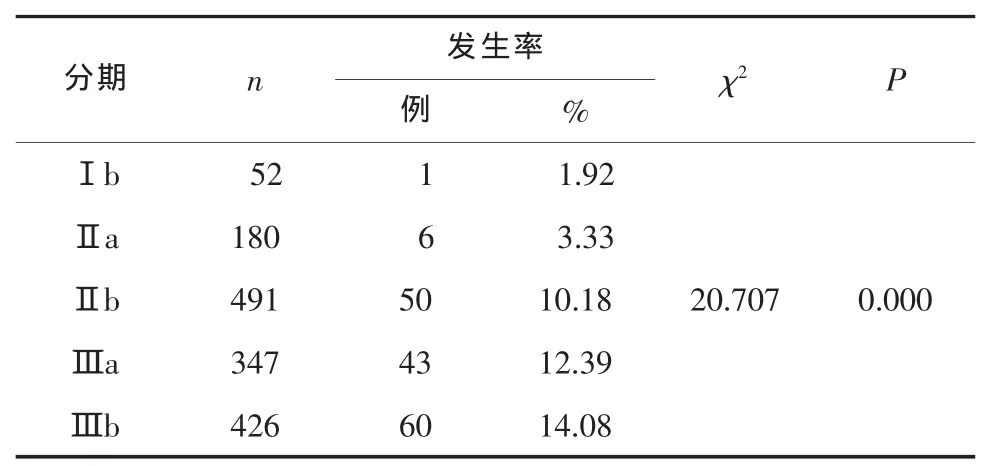

按照入選時間順序取2003年 1月至2004年5月、2004年 6月至2008年 6月,2010年 7月至2013年7月3個不同時期,分別以單次劑量10 Gy、7.0~7.5 Gy、5~6 Gy進行放療,結果發現,3 個不同時間段放射性直腸炎的發生率分別為12.06%、10.42%、9.12%,行χ2趨勢性檢驗,差異具有統計學意義(P<0.05);針對不同年齡段的患者,<40歲、40~60歲、>60歲患者中放射性直腸炎的發生率分別為9.27%、10.76%、11.03%,組間對比差異無統計學意義(P>0.05)。對于不同病期患者的放射性直腸炎發生率見表2,行χ2趨勢性檢驗,差異具有統計學意義(χ2=20.707,P=0.000)。

表2 不同病期患者的放射性直腸炎的發生率

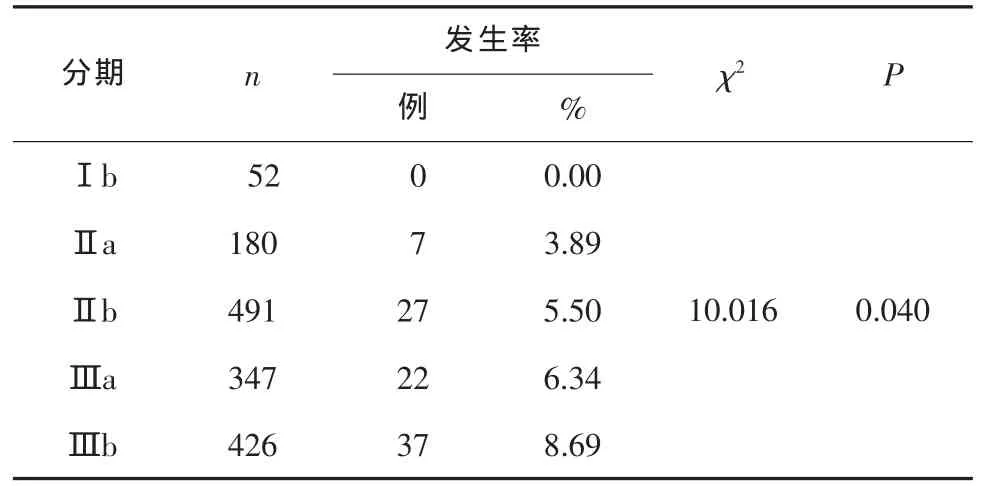

2.3 放射性膀胱炎的發生情況

2003年 1月至2006年 5月、2006年 6月至2010年 6月,2008年 7月至2013年7月3個不同時期放射性膀胱炎的發生率分別為7.37%、6.21%、4.45%,行χ2趨勢性檢驗,差異具有統計學意義(P<0.05);針對不同年齡段的患者,<40歲、40~60歲、>60歲患者中放射性膀胱炎的發生率分別為5.03%、5.68%、7.14%,組間對比差異無統計學意義(P>0.05)。對于不同病期患者的放射性膀胱炎發生率見表3,行χ2趨勢性檢驗,差異具有統計學意義(χ2=10.016,P=0.040)。

表3 不同病期患者的放射性膀胱炎的發生率

3 討論

對于宮頸癌的5年存活率可達到60%左右,因此放療后并發癥的發生對于患者的療效影響較大,目前研究發現放射性直腸炎和膀胱炎發生率可達10%~20%,嚴重影響患者的生活質量,甚至會致死[5]。本研究對1 496例患者的調查發現,254例患者出現放射性直腸炎及膀胱炎,發病率達16.98%,其中,發生放射性直腸炎157例,發病率為10.50%;發生放射性膀胱炎97例,發生率為6.48%。

同時,在對所有患者不同年齡、不同放射劑量、不同病期放射性直腸炎及膀胱炎的發生情況的臨床觀察發現,照射劑量、不同腫瘤分期對于放療后并發癥發生具有重要影響,而年齡的增長對于放療后并發癥發生影響不大,而在一些研究中發現>60歲的女性較易發生放射性直腸炎及膀胱炎[6],這可能與不同的放療方案的實施有關。

綜上所述,對于宮頸癌患者預先進行腫瘤分期,實施個性化治療,同時優化放療方案、適量減少放射劑量,同時劑量避免直腸和膀胱的招式,可以顯著改善宮頸癌患者放療后并發癥的發生。

[1] 謝永玲,吳英.宮頸癌分期治療研究狀態綜述[J].中國醫藥指南,2010,8(13):162-164.

[2] 盧小麗.保留灌腸治療宮頸癌放療后遲發性放射性直腸炎的療效觀察[J].護理研究,2009,19(6):85-86.

[3] 馬建萍,趙 仁,何劍莉.106例宮頸癌放療所致放射性損傷的臨床分析[J].寧夏醫學雜志,2012,34(3):260-261.

[4] 陳凡平,李曉軍.婦科惡性腫瘤放射治療副反應及并發癥概況[J].國際醫藥衛生導報,2009,15(18):117-118.

[5] 趙陽,李海偉.宮頸癌放療的護理體會[J].中國傷殘醫學,2011,19(3):117-118.

[6] 馬云.宮頸癌放療患者放射性直腸炎160例預防及護理體會[J].基層醫學論壇,2013,11(30):3988-3989.