延長加壓外固定治療脛骨創傷性骨缺損的臨床觀察

李友濤

·論著·

延長加壓外固定治療脛骨創傷性骨缺損的臨床觀察

李友濤

目的 研究延長加壓外固定術治療脛骨創傷性骨缺損的相關臨床治療方法 , 為脛骨創傷性骨缺損的治療提供臨床參考價值。方法 36 例脛骨創傷性骨缺損患者隨機分為兩組 , 18 例采用延長加壓外固定術進行治療 , 作為治療組 ;另 18 例采用植骨鋼板內固定方法進行治療 , 作為對照組 , 經過治療后 , 分別以兩組患者的手術時間、術中出血量、骨性愈合時間及臨床治療效果作為觀察指標進行統計學分析。結果 通過對比觀察分析 , 骨性愈合時間治療組為 (211.0±13.2)d, 對照組為 (308.0±28.6)d, 差異有統計學意義 (P<0.05), 同時在手術時間、術中出血量以及臨床療效等方面治療組也優于對照組 (P<0.05)。結論 延長加壓外固定術對于脛骨創傷性骨缺損具有理想的治療效果 , 具有手術時間短 , 術中出血量少等優點 , 同時與傳統的植骨鋼板內固定術相比 , 在骨性愈合時間及功能恢復上優勢明顯。

延長加壓外固定術 ;脛骨創傷性骨缺損;效果

隨著交通及工業的發展 , 開放粉碎性脛骨骨折在臨床上的比例逐漸增多 , 嚴重的脛骨開放粉碎性骨折常伴有軟組織缺損、骨缺損或骨感染等情況[1], 傳統的治療方法常常造成脛骨骨不連伴骨缺損 , 且治療較為棘手。同時傳統治療存在治療時間長 , 手術次數多 , 花費高 , 不可避免的給患者增加新的創傷等弊端[2], 而運用延長加壓外固定治療脛骨骨缺損不但可以修復骨缺損 , 糾正短縮畸形 , 更重要的是可促進骨不連愈合。選取 2008 年 2 月 ~2012 年 10 月本院收治的脛骨創傷性骨缺損治療的患者 36 例 , 其中治療組18 例 , 應用單側雙臂外固定支架同期行延長與斷端加壓治療 ;對照組 18 例 , 采用傳統的植骨加鋼板內固定治療 , 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取 2008 年 2 月 ~2012 年 10 月本院收治的脛骨創傷性骨缺損治療的患者 36 例 , 其中治療組男 12 例 ,女 6 例 , 年齡 26~59 歲 , 平均年齡 (37.2±3.2)歲 , 骨質缺損最長 5.5 cm, 最短 3.7 cm, 平均 (4.8±0.1)cm, 原始致傷原因為車禍傷 9 例 , 高處墜落傷 7 例 , 重物砸傷 2 例。對照組男 11例 , 女 7 例 , 年齡 28~55 歲 , 平均年齡 (36.5±2.7)歲 , 骨質缺損最長 5.2 cm, 最短 3.5 cm, 平均 (4.5±0.2)cm, 原始致傷原因為車禍傷 8 例 , 高處墜落傷 6 例 , 重物砸傷 3 例 , 擊打傷 1 例。所有患肢均無軟組織缺損 , 兩組的一般資料對比差異無統計學意義 (P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 治療組 18 例患者采用單側雙臂外固定支架同期行延長與斷端加壓進行治療 , 治療方法如下 :采用持續硬膜外麻醉 , 麻醉成功后拆除原有內固定物 , 在脛骨遠近端環上打入相應螺紋針 , 組裝外固定支架 , 擬搬運骨上打入相應螺紋針 , 外固定架維持患肢力線及脛骨骨折端長度 , 于脛骨近端或遠端小切口 , 干骺端完整環形剝離 , 骨膜下截骨。術后1~2 周開始骨搬運 , 按每天平均 1 mm 速度行骨延長 , 分 2~4次完成。術后 2、4、6、8 周攝 X 線 , 根據延長骨痂的最小直徑與截骨端直徑的比率及時調整延長速度 , 直至兩斷端接觸并進行加壓。對照組采用傳統的植骨鋼板內固定術治療 ,治療方法如下 :采用持續硬膜外麻醉 , 麻醉成功拆除原有內固定物 , 用骨刀削除死骨至正常骨質 , 打通封閉的骨髓腔 ,跟骨牽引延長患肢至缺損長度 , 安裝鋼板螺釘固定 , 在斷端髓腔內植入數塊高度相當于缺損骨段長度的自體髂骨后 , 在周圍空隙再行豐富植骨 , 術后予患肢石膏固定。兩組患者的手術時間、術中出血量、X線檢測骨性愈合時間作為觀察指標進行統計學分析 , 臨床效果應用殷渠東等[3]骨與功能分級方法評價功能。

1. 3 統計學方法 采用統計軟件 SPSS18.0 對收集的數據進行統計學分析。計量資料以均數 ± 標準差 ( x-±s)表示 , 采用 t檢驗 ;計數資料采用χ2檢驗。P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

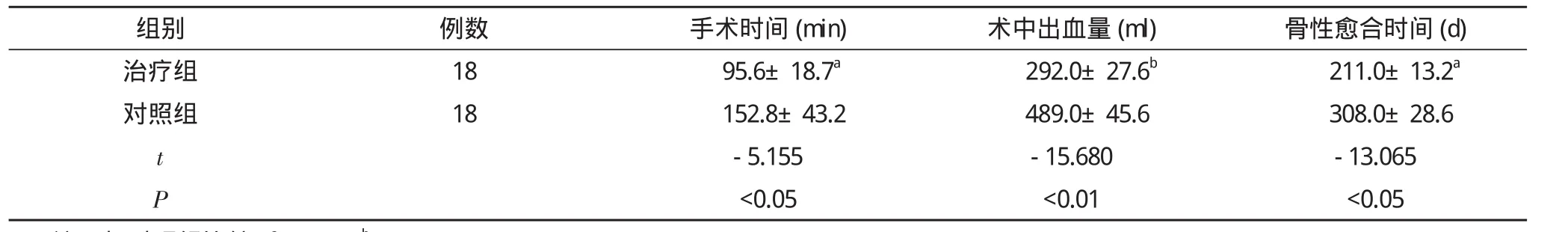

2. 1 術中、術后一般情況比較 兩組患者的手術時間、術中出血量比較 , 差異有統計學意義 (P<0.05 或 P<0.01), 同時在骨性愈合時間這一關鍵數據上也優于對照組 (P<0.05), 結果見表1。

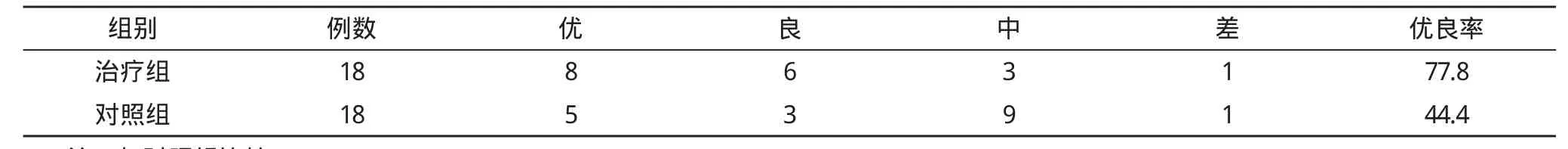

2. 2 臨床療效比較結果 根據 HSS 方法評價患者術后關節功能 , 其中 >85 分為優 , 70~84 分為良 , 60~69 分為中 , <59分為差 , 治療組的優良率為 77.8%, 與對照組的 44.4% 相比差異有統計學意義 (P<0.05), 比較結果見表2。

表1 兩組患者的術中、術后情況比較

表1 兩組患者的術中、術后情況比較

注 :與對照組比較 ,aP<0.05,bP<0.01

組別 例數 手術時間 ( m i n ) 術中出血量 ( m l ) 骨性愈合時間 ( d )治療組 1 8 9 5 . 6 ± 1 8 . 7a 2 9 2 . 0 ± 2 7 . 6b 2 1 1 . 0 ± 1 3 . 2a對照組 1 8 1 5 2 . 8 ± 4 3 . 2 4 8 9 . 0 ± 4 5 . 6 3 0 8 . 0 ± 2 8 . 6 t -5 . 1 5 5 -1 5 . 6 8 0 -1 3 . 0 6 5 P < 0 . 0 5 < 0 . 0 1 < 0 . 0 5

表2 兩組患者的治療療效比較 (n, %)

3 討論

脛骨開放性骨折臨床常見 , 常因合并軟組織缺損、血供破壞嚴重、處理不當等導致骨缺損發生。骨搬運治療脛骨骨缺損的效果明顯已經得到證明[4], 但其與傳統的植骨內固定術相比有何優缺點尚未有報道。延長加壓外固定治療脛骨骨缺損的手術時間及出血量明顯優于對照組 , 作者認為這與延長加壓外固定治療脛骨骨缺損時僅需直接截骨 , 無需反復修正骨斷端有關 , 同時通過對 36 例患肢的長期臨床觀察 , 發現延長加壓外固定治療脛骨缺損的術后功能上優于傳統手術。同時這一技術骨性愈合時間也優于傳統的植骨內固定術 , 作者推測這可能與不廣泛剝離軟組織與骨膜 , 導致再次損傷有關。在本組病例中 , 采用植骨鋼板內固定術的 18 例患者中 ,有 2 例植骨后仍不愈合 , 最終導致鋼板斷裂 , 這應與植入骨塊在爬行替代前溶解吸收有關[5]。

20 世紀 50 年代俄羅斯 Ilizarov 提出的張力 - 應力學說及其創造性的設計出環形固定器是治療骨缺損、骨不連及骨不愈合的基礎[6], 但其有結構復雜 , 操作要求高 , 限制肌腱活動以及難以護理等缺點 , 本次研究使用的單側雙臂外固定支架其單平面固定 , 操作簡單 , 同時具有固定牢固 , 延長方便 , 便于護理等優點 , 相對于傳統的植骨鋼板內固定術 , 其優勢更加明顯 :①曠置骨不連區 , 使用閉合復位 , 避免再次損傷血運及骨膜。②骨不連端持續的彈性壓力刺激可刺激骨痂生長 , 加速骨愈合。③手術時間短 , 創傷小 , 費用低 , 患者易于接受。④便于早期下床功能鍛煉 , 刺激下肢血運 , 防止長期固定導致的關節僵硬等情況。

雖然單側雙臂外固定支架有以上優點 , 但操作簡單不等于手術本身簡單。脛骨骨缺損由于有復雜的骨骼重建 , 周密的術前計劃是取得好的手術效果的關鍵。對于這一類患者 ,除應行正側位 X 線外 , CT 平掃加三維重建在判斷病變的平面、程度、成角畸形的范圍、旋轉、側方移位畸形上有重要意義 , 能夠很好地指導手術。同時作者認為應加拍雙側下肢全長 X 線片 , 以明確雙側肢體在力線上的差距 , 以便在術中更好地糾正已經存在的力線不正等問題。

通過對 18 例患者的總結 , 作者認為在術中應注意以下問題:①行近端截骨時應盡量小心 , 盡可能不損傷周圍骨膜 ,以免造成骨生長障礙。②釘入螺釘時盡量避免損傷重要血管神經。③術后骨延長不應過早進行 , 應在術后 10~14 d 左右開始 , 因此時傷口已基本愈合 , 延長不會造成傷口裂開。④根據 Ilizarov 的試驗表明 , 1 mm/d 的骨延長速度效果最佳[7],在不影響肢體血流量與神經傳導的基礎上可促進骨愈合。⑤術中安裝支架時應保持兩主桿軸線平行 , 避免中軸偏移問題。

何羽強等[8]報道延長加壓技術存在疼痛和針道感染等并發癥 , 但在本組病例中均未發現明顯疼痛 , 這可能與術后應用非甾體抗炎藥有關 , 同時作者發現 , 術后疼痛往往時間很短 , 且多可耐受 , 與傳統的植骨內固定術相比有明顯的優勢。但對釘道感染早期預防很關鍵 , 一般每天給予酒精或碘伏擦拭 2 次即可 , 如有早期感染征象 , 可加用口服頭孢類抗生素 , 即可獲得滿意效果。

總之 , 單側雙臂外固定支架同期行延長與斷端加壓治療對于脛骨創傷性骨缺損具有理想的治療效果 , 具有手術時間短 , 術中出血量少等優點 , 同時與傳統的植骨鋼板內固定術相比 , 在骨性愈合時間及功能恢復上優勢明顯。

[1]孫曉 , 彭愛民 , 殷照陽 , 等 . Ilizarov 骨搬運技術治療脛骨骨缺損臨床觀察 .河北醫藥 , 2013, 35(12):1859-1861.

[2]龍超 , 劉炳勝 , 王瑋 , 等 .環形外固定架骨搬運治療脛骨創傷后大段骨缺損 .中國骨傷 , 2013(4):281-283.

[3]殷渠東 , 孫振中 , 顧三軍 , 等 .骨短縮 - 延長術治療脛骨大段骨缺損合并軟組織缺損 .中國修復重建外科雜志 , 2013, 27(12):1462-1465.

[4]殷渠東 , 孫振中 , 顧三軍 , 等 .應用 Masquelet技術修復骨缺損的研究進展 .中國修復重建外科雜志 , 2013, 27(10):1273-1276.

[5]支小衛 , 張小軍 , 張永鋒 , 等 .使用自制外固定支架骨搬移治療脛骨骨折術后感染大段骨缺損的臨床效果分析 .吉林醫學 , 2013, 34(29):6072-6074.

[6]陳志強 , 韓立仁 , 翁海濱 , 等 . Ilizarov 技術治療急性脛骨骨缺損合并軟組織損傷 .中華創傷雜志 , 2011(27):901-904.

[7]張景僚 , 張自然 , 袁國棟 , 等 .干骺端截骨 Ilizarov 架延長治療脛骨骨缺損 .實用醫藥雜志 , 2011, 28(10):903.

[8]何羽強 , 張朝 .脛骨骨缺損并軟組織缺損相關臨床治療進展 .包頭醫學院學報 , 2013, 29(5):104-106.

Clinical observation on the treatment of traumatic tibia bone defect by extension pressure exopexy

LI You-tao. Department of Orthopaedics, Second Affiliated Hospital of Henan University of Science and Technology, Luoyang 471001, China

Objective To study the related clinical treatment on traumatic tibia bone defect through extension pressure exopexy, in order to provide clinical reference value. Methods There were 36 cases of traumatic tibia bone defect, which were randomly divided into treatment group, treated with extension pressure exopexy, and control group, treated with bone graft plate exopexy. After treatment, a statistical analysis was made for the operation time, intraoperative blood loss, osseous healing time, and clinical therapeutic effects. Results Through comparative analysis, osseous healing time of the treatment group was (211.0±13.2) days, while that of the control group was (308.0±28.6) days. The difference was statistically significant (P<0.05). Meanwhile, the operation time, intraoperative blood loss, and clinical effect of the treatment group was better than those of the control group (P<0.05). Conclusion The Extension pressure exopexy for traumatic tibia bone defect has the ideal treatment effect and the advantage of shorter operation time and less bleeding. It also has obvious advantage on osseous healing time and functional recovery compared with the traditional bone graft plate exopexy.

Extension pressure exopexy; Traumatic tibia bone defect; Effect

2014-04-28]

471001 河南科技大學第二附屬醫院骨科