開放性跟骨骨折的早期規范化治療的臨床研究

李志軍

開放性跟骨骨折的早期規范化治療的臨床研究

李志軍

目的 研究分析開放性跟骨骨折早期規范化治療的臨床效果。方法 25 例 30 足開放性跟骨骨折患者 , 對所有患者實施早期清創手術治療 , 傷情嚴重者于清創治療后實施切開復位進行內固定等方式治療 , 觀察療效 , 并在術后進行 1 年隨訪 , 觀察所有患者足部外形恢復情況 , Bohler 角恢復及傷口愈合情況 , 并通過 KERR 足部評分 , 對患者疼痛情況、行走能力、工作能力及輔助行走等幾個方面進行綜合評價 , 以此評價治療效果。 結果 根據隨訪調查與評分顯示 , 30 足中 9 例療效為優 , 15 例良 , 6例差 , 治療優良率為 80.0%。結論 根據開放性跟骨骨折患者傷情情況實施規范化的早期治療 , 可使患者獲得滿意療效 , 值得推廣。

開放性跟骨骨折 ;早期規范治療;療效

跟骨骨折是臨床常見骨折類型 , 而開放性跟骨骨折較為少見 , 且傷后處理較為棘手[1]。如果得不到及時處理 , 很可能留下多種后遺癥 , 對患者造成嚴重影響 , 致殘率較高 ,因此對于該類傷病患者實施規范性的早期治療具有重大意義[2]。為研究分析開放性跟骨骨折早期規范化治療的臨床效果 , 本次研究選取本院 25 例 30 足開放性跟骨骨折病例作為研究對象 , 對所有患者實施早期清創手術治療 , 傷情嚴重者于清創治療后實施切開復位進行內固定等方式治療 , 觀察療效 , 并在術后進行 1 年隨訪 , 觀察所有患者足部外形恢復情況 , Bohler角恢復及傷口愈合情況 , 并通過 KERR 足部評分 ,對患者疼痛情況、行走能力、工作能力及輔助行走等幾個方面進行綜合評價 , 以此評價治療效果 , 報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 從 2011 年 2 月 ~2013 年 2 月在本院治療的開放性跟骨骨折病例中選取 25 例 30 足作為研究對象 , 25 例患者中男 20 例 , 女 5 例 , 年齡 21~55 歲 , 平均年齡為(31.86±2.64)歲 , 單側根骨骨折 20 例 , 雙側骨折 5 例 , 共 30 足 ,均屬于開放性骨折。傷因 :21 例高處墜落 , 2 例交通意外 , 2例重物砸傷。此外有 3 例為合并同側距骨骨折 , 2 例同側內外踝骨骨折 , 1 例顱底骨折 , 1 例合并通常 pilon 骨折 , 2 例合并胸腰椎壓縮骨折。類型 :16 例舌型骨折 , 14 例關節壓縮骨折 , Bohler 角平均為 3.27°, 對所有患者實施術前 CT 掃描與三維重建 , 并采取 Sanders 分型 :5 側Ⅱ型 , 11 側Ⅲ型 , 14例Ⅳ型。

1. 2 治療方法 對所有患者于急診時給予抗生素與破傷風防治治療措施 , 之后轉入手術室進行早期清創手術治療 , 給予大量生理鹽水進行清洗 , 如果軟組織為輕度損傷 , 且無嚴重污染 , 同時創口位于內側 , 可于清創術實施后采取內側創口閉合。如果軟組織嚴重損傷或者創口污染嚴重 , 應在清創術后實施軟組織處理 , 并在傷后 2 周由外側切口實施切開復位進行內固定術。創口處理應以無張力部位縫合為主 , 張力較大處敞開 , 設置引流管進行充分引流 , 創面采取無菌凡士林紗布無菌敷料包扎 , 等腫脹消失 , 有新鮮肉芽生成后可實施2期創口封閉。骨折部位處理通常于C臀機下行復位后通過石膏實施外固定 , 如果骨折移位嚴重 , 則可通過克氏針或拉力螺釘等進行暫時內固定 , 同時進行石膏外固定 , 2 周后根據創口情況實施2期切開內固定。

1. 3 觀察指標 對 25 例研究對象進行為期 1 年的術后隨訪 ,觀察所有患者足部外形恢復情況 , Bohler 角恢復及傷口愈合情況 , 并通過 KERR 足部評分 , 對患者疼痛情況、行走能力、工作能力及輔助行走等幾個方面對患者進行綜合評價 , 以此評價治療效果。

1. 4 統計學方法 采用 SPSS12.0 軟件進行統計學分析 , 計量資料以均數 ± 標準差 ( x-±s)表示 , 采用 t檢驗 ;計數資料以率 (%)表示 , 采用 χ2檢驗 , 以 P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

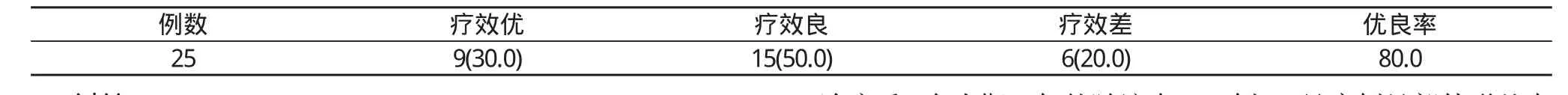

本次研究對 25 例研究對象進行為期 1 年的術后隨訪 ,所有患者足部外形基本恢復 , 沒有根骨外翻畸形情況 , 通過X 射線醫學影像資料顯示 , 患者跟骨寬度及高度基本恢復至正常水平 , 平均 Bohler角為 28.7°, 與術前比較差異有統計學意義 (P<0.05), 另有 4 例 6 足傷口愈合較差 , 經積極換藥與抗生素治療后 , 逐漸愈合。通過 KERR 足部評分 , 對患者疼痛情況、行走能力、工作能力及輔助行走等幾個方面進行綜合評價 , 以此評價治療效果 , 30 足中 9 例療效為優 , 15 例良 , 6例差 , 治療優良率為 80.0%, 具體見表1。

表1 25 例患者早期規范化治療后 1 年隨訪中療效觀察情況[n (%), %]

3 討論

開放性跟骨骨折較為少見 , 且傷后處理較為棘手 , 如果得不到及時處理 , 很可能留下多種后遺癥 , 對患者造成嚴重影響 , 致殘率較高 , 為提高治療效果 , 需在臨床治療中注意以下方面。

因該類傷病跟骨多為松質骨 , 且血運量豐富 , 而手術治療最佳時間為傷后 7~10 d[3], 這也使得骨折復位難度加大 ,因此需對患者實施早期手法復位外固定 , 使跟骨恢復基本形態 , 這樣不但可有效防止移位骨塊對軟組織造成壓迫 , 阻止傷情進一步加劇 , 更有效促進軟組織修復 , 并為接下來的骨折 2 期手術提供有利條件[4]。對于骨折情況較為復雜的患者 , 作者認為可優先考慮手術復位治療 , 由于距下關節融合之后可縮小后足的活動范圍 , 使得周圍關節生物力學發生改變 , 長時間可導致骨性關節炎 , 使患者行走時出現關節疼痛 ,造成嚴重不便[5]。手術中因載距突骨折塊處韌帶堅硬 , 有關節囊附著 , 也極少出現移位[6], 復位術通常以外側入路 , 并以恢復患者跟骨寬度、高度、長度為優先考慮對象。距下關節應盡量接近解剖復位 , 復位時打開股外側壁 , 于直視狀態下進行復位操作 , 該種方式不但可獲得良好視野 , 并利于凹陷后關節凸起 , 也因此為跟骨高度、寬度的恢復提供空間[7]。螺釘通過外側鋼板固定于載距突上 , 使鋼板和載距突構成一個整體 , 使后關節可得到有效固定[8]。跟骨通常為松質骨 ,而復位勢必會出現不同程度的骨缺損 , 如果骨缺損程度影響到了內固定穩定 , 應當根據術中情況實施自體骨骼填充 , 以確保骨愈合 , 提高內固定的牢固性。

此外由于內固定器械種類較多 , 在對患者內實施固定術時需根據術中情況與患者情況選擇適當的內固定物 , 即要考慮固定穩定性 , 還需考慮固定物外形 , 以免外形突出并頂壓皮膚 , 造成畸形等情況。本次研究中所有患者經早期規范化治療后 , 在為期 1 年的隨訪中 , 25 例 30 足病例足部外形基本恢復 , 沒有根骨外翻畸形情況 , 通過 X 射線醫學影像資料顯示 , 患者跟骨寬度及高度基本恢復至正常水平 , 平均 Bohler角為 28.7°, 與術前比較差異有統計學意義 (P<0.05), 另有 4例 6 足傷口愈合較差 , 經積極換藥與抗生素治療后 , 逐漸愈合 , 通過 KERR 足部評分 , 對患者疼痛情況、行走能力、工作能力及輔助行走等幾個方面進行綜合評價 , 其中 9 例療效為優 , 15 例良 , 6 例差 , 治療優良率為 80.0%, 由此可見根據開放性跟骨折患者傷情實施規范化的早期治療 , 可使患者獲得滿意療效 , 值得在該傷病的臨床治療中推廣應用。

[1]袁福祿 , 許俊嶺 , 石國軍 , 等 .中西醫結合微創治療關節內跟骨骨折 .河北醫藥 , 2011, 4(28):315-316.

[2]陳紅衛 , 趙鋼生 , 鮑豐 , 等 .移位跟骨關節內骨折的手術治療 .骨與關節損傷雜志 , 2012, 19(1):59-60.

[3]楊俊峰 , 蔡建平 , 崔丙軍 . AO 跟骨解剖鋼板治療跟骨關節內骨折的療效分析 .長春中醫藥大學學報 , 2007, 10(23):49-50.

[4]梅炯 , 俞光榮 , 朱輝 , 等 . SandersIV 型跟骨骨折的手術治療 .中華外科雜志 , 2011, 39(2):106-108.

[5]張弛 , 安智全 , 于曉雯 , 等 .有限內固定結合負壓封閉引流技術治療嚴重開放性跟骨骨折的初步經驗 .中華創傷骨科雜志 , 2010, 12(5):496-498.

[6]鄭常青 , 曾蔣 , 周友華 .切開復位 Y 型鋼板內固定治療跟骨關節內骨折 .中國骨與關節損傷雜志 , 2012, 10(20):545-549.

[7]黃偉松 , 鄭榮生 , 陳峰 , 等 . AO 跟骨欽板固定治療累及跟距關節的跟骨骨折 24 例 .福建醫藥雜志 , 2011, 29(6):67-68.

[8]竇榆生 , 廖永華 , 師建軍 .跟骨骨折的 CT 分類和療效評定進展 .美中國際創傷雜志 , 2012, 5(4):43-45.

2014-05-12]

472000 河南科技大學附屬三門峽市中心醫院骨一科