關于如何在理工科高校推行“音樂教育新體系”的思考

——以廈門理工學院為例

阮俊宇

(廈門理工學院, 福建 廈門 361005)

關于如何在理工科高校推行“音樂教育新體系”的思考

——以廈門理工學院為例

阮俊宇

(廈門理工學院, 福建 廈門 361005)

音樂教育新體系是由中央音樂學院提出并大力推廣的全新的音樂教育方法,吸收了三大國際音樂教育體系的先進理念,是具有中國特色的新的學校音樂教學體系.通過理工科高校音樂教育和大學生音樂素質狀況分析,發現當前高校音樂素質教育存在的缺陷,以及在理工科高校推行音樂教育新體系的必要性.在此背景下,通過推廣實踐,總結改革的內容與策略包括:開展最自然的音樂活動,強調音樂活動的感性積累,強調音樂表達;通過精心營造音樂藝術氛圍,開展校園音樂藝術活動;提高專業教師音樂素養,以新體系的人本化教學方法,達到提高大學生音樂素質的根本目標.

音樂教育;新體系;理工科高校

2012年 7月份參加了教育部“國培計劃(2012)”——學校音樂教育新體系骨干教師培訓,該計劃由中央音樂學院音樂教育學院承辦.旨在通過系統的培訓,推廣由中央音樂學院音樂教育系學科帶頭人高建進教授等音樂教育家探索實踐的新音樂教育體系(以下簡稱“新體系”).該體系立足于中國音樂文化,融國際三大先進音樂教育體系(達爾克羅茲、奧爾夫、科達伊)之所長,注重科學性、先進性和實用性.

如何在理工科高校推行新體系?如何讓那些從小缺乏音樂教育的大學生在步入社會之前,更好的補上一課?筆者做了很多思考和實踐.本文希望借助新體系的教學法原理,結合福建省相關理工科高校音樂教育和大學生音樂素質的現狀,對這些問題做一個粗淺的研究,拋磚引玉,以期引起社會和高校的關注和重視.

1 何為“音樂教育新體系”

“新體系”教學法是在引進國際三大音樂教育新體系的過程中,結合中國音樂文化和教育國情產生的,所以新體系與國際三大體系相比較,既有共同點又有自己獨特的方面. 1.1 新體系與國際三大音樂教育體系的淵源

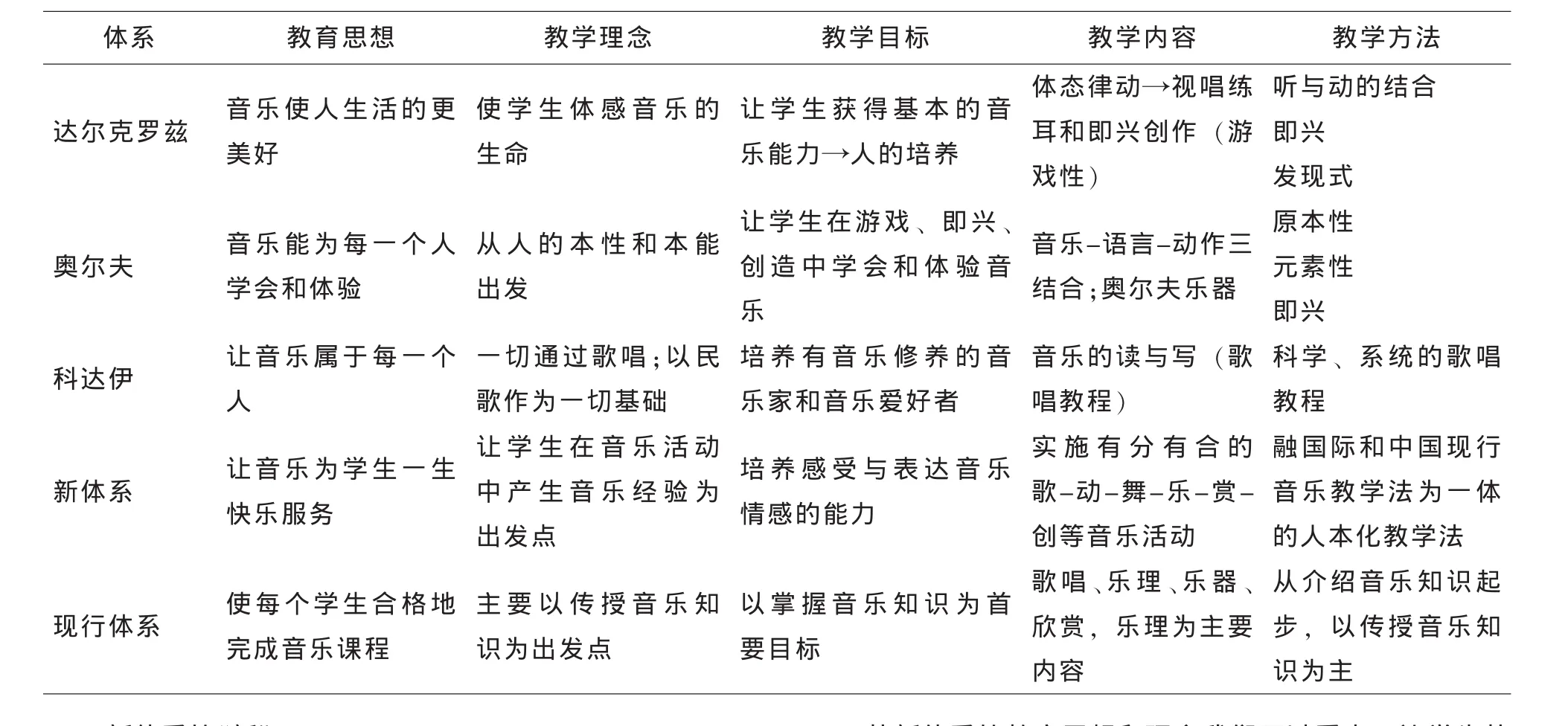

以下表格 1,援引高建進教授對新、舊體系與三大體系的對比總結.

通過表1,我們可以清楚的看到國際三大體系的各自優勢,現行體系的落后以及新體系的“新”.

表1 現行體系、新體系與國際三大音樂教育體系的比較

1.2 新體系的“新”

從新體系的教育思想和理念我們可以看出,讓學生從音樂活動中感受到快樂,快樂學習,在感知音樂的過程中產生音樂經驗,身心獲得真正的愉悅,這與以往的包括現行的音樂教育思想和理念有著質的不同.

在教學的內容和目的方面,新體系實施歌唱-舞蹈-音樂 -動作 -鑒賞 -創作等音樂活動相結合的全方位、多層次的全新內容體驗,讓學生在學習過程中感受、體驗音樂的樂趣,激發對音樂的想象從而達到學會通過自身的音樂經驗來表達音樂的教學目的.這與傳統音樂教育中的單一的歌唱、舞蹈、樂理、欣賞等教學內容有著質的飛躍,在教學目的上更是以人為本.

從教學方法和能力培養方面來比較,新體系的教學方法以音樂實踐活動為主,摸透學生在音樂活動中的心理過程,通過新體系融國際和中國現行音樂教學法為一體的人本化教學方法,依托科學先進的教學內容,培養學生的音樂聯覺,培養學生感受與表達音樂情感的能力.

綜上所述,我們發現新體系的“新”是一種脫胎換骨的重生,是以人為本、強調美育,讓學生通過音樂實踐獲得音樂經驗,學會審美體驗、表達音樂情感的一種全新的音樂教育模式.

2 理工科高校音樂教育和大學生音樂素質狀況分析

筆者于 2012年 9月至 2013年初對福建省 3所理工科高校(廈門理工學院、華僑大學廈門工學院、福建工程學院)的近 300名學生的音樂素質狀況進行了問卷調查.此次調查共向三所大學非音樂專業學生發放調查問卷 300份,收回有效問卷 280份,回收率 93.3%.

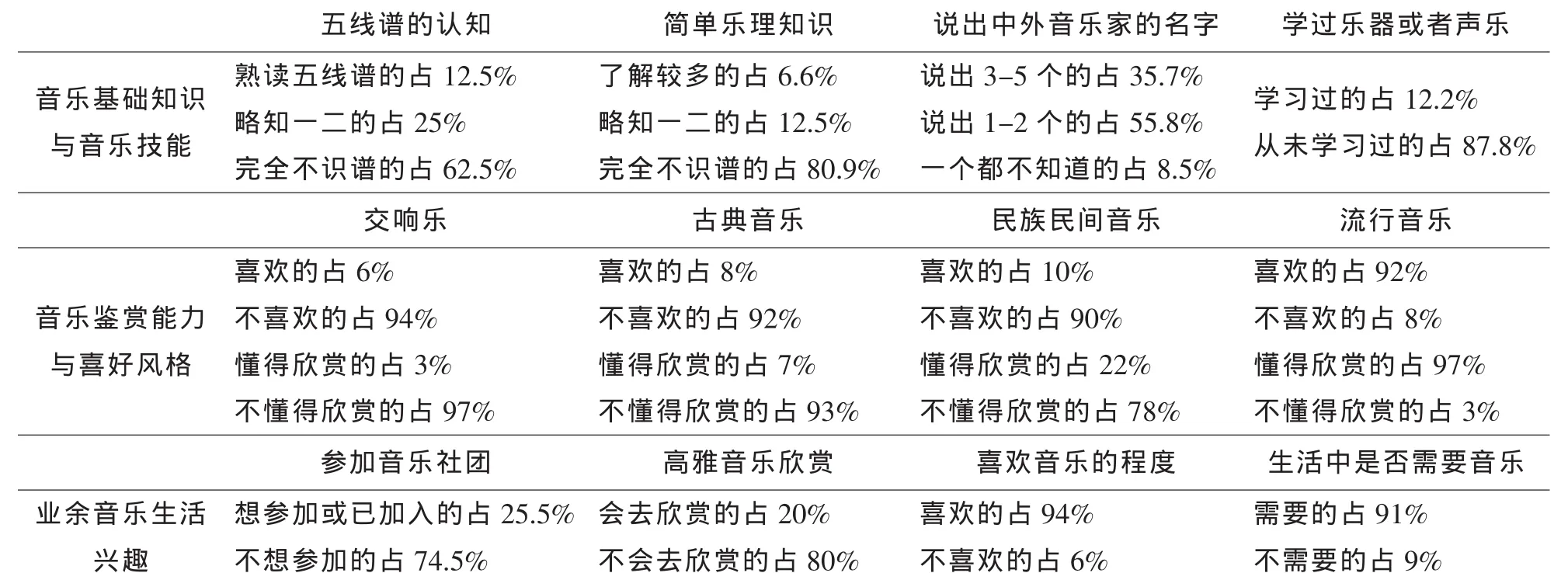

調查內容分三個大方面:音樂基礎知識與技能、音樂鑒賞能力與喜好風格、業余音樂生活與興趣.通過此次調查,對普通理工科高校大學生的音樂素質狀況有了一定認識.以下表格2是此次調查情況的歸納.

由上述表格中的數據可以看出,首先,音樂基礎知識技能方面,能熟讀五線譜的人僅占 12.5%,了解較多簡單樂理知識的僅占 6.6%,知道三個以上音樂家的僅占 35.7%,學習過器樂或聲樂的僅占 12.2%.這幾個方面是與學生音樂素質是緊密相關的,但從以上數據可以發現三所高校大學生的音樂素質偏低.其次,音樂鑒賞能力與喜好風格方面,喜歡并懂得欣賞交響樂、古典音樂、民族民間音樂的占比都比較低,只有流行音樂一枝獨秀.從中我們可以發現,具有深刻內涵的高雅古典音樂、傳承民族文化精神的民族民間音樂并不是很受學生喜歡,懂得欣賞的學生也不多.反而,通俗流行的音樂卻是學生喜歡的主要種類,并且大部分學生認為自己懂得欣賞.這部分的數據也從側面反映出,音樂素質的高低與學生的音樂鑒賞能力、喜好風格是密切相關的.最后,業余音樂生活興趣方面,喜歡音樂、認為生活中需要音樂的學生是占大多數的,而想參加或已加入音樂社團的和會主動去欣賞高雅音樂的占比卻不高.可以看出,學生們是喜歡和需要音樂的,但主動去參與實踐,接受熏陶的積極性卻不高.

綜上,我們可以得知,目前大學生的音樂素質偏低,決定其音樂鑒賞能力的不足、喜好風格的單一.對音樂有興趣、有需求,卻不懂得如何去感知、去實踐.主要的原因是目前我國學校音樂素質教育存在諸多問題,在中小學階段由于升學等各方面的原因,學校和社會大都認為“音、體、美”都是技能課,是可有可無的副科,忽視了音樂藝術教育在中小學階段的重要性,同時也造成了學生在這一方面的空白和不足.然而在大學期間,大學生的音樂基礎知識并沒有得到真正的普及,音樂素質得不到進一步的提高,高校的音樂教育沒有達到應有的成效.歸根結底,現行的音樂教育體系存在缺陷,推行科學、先進、適合我國國情的音樂教育新體系勢在必行.

表格2

3 在理工科高校推行“音樂教育新體系”的必要性

就音樂素質教育而言,與綜合性大學、文科院校相比,理工科高校在很多方面并不具優勢.由于院校本身的性質,決定了理工科高校在專業方向、課程設置、實習實驗、社會實踐、活動競賽等方面都與音樂藝術有著較遠距離,這在一定程度上造成了理工科學生對音樂藝術的接觸機會不多.

“音樂是流動的建筑,建筑是凝固的音樂”,音樂與建筑的關系投射出藝術與工科的緊密關系.一個偉大的設計師如果不具備深厚的文化內涵和藝術修養,他是很難設計出富含藝術氣息的作品,更體現不出他精巧的構思理念.因而理工科大學生更需要音樂的熏陶,更需要懂得音樂審美,更需要提升自己的音樂藝術素養.

愛因斯坦曾說:“我的很多科學成就是從音樂啟發而來的,沒有音樂,科學研究將變得枯燥乏味”,可見理工科高校音樂素質教育的重要性.

由于中小學階段音樂教育的嚴重缺失,與高校的音樂素質教育出現斷層,高校大學生音樂素質的現狀堪憂.所以大學階段的音樂教育也只能是補課,且是亡羊補牢、事倍功半之舉,但確是非常必要的.因為新體系是取國際三大體系之精華,融中國音樂文化和教育國情產生的先進、科學的教育體系,在理工科高校推行具有必要性.

4 如何在理工科高校推行“音樂教育新體系”?

通過新體系在廈門理工學院一年以來的推行實踐,總結以下幾方面:

4.1 提高認識,正視音樂課在理工科高校的重要性

提高認識,重視音樂藝術在理工科高校中所起到的作用.廈門理工學院一直有著這樣的傳統,學校堅決貫徹教育部關于加強全國普通高等學校藝術教育的指導方案,并落到實處.早在學校前身——鷺江大學時就成立了美育教研室,升本后更為重視,選拔音樂舞蹈院系的碩士畢業生為專職音樂教師,成立公共音樂教研室,負責全校學生的音樂教育.通過選修課和專業課相結合的方式,將音樂課納入學校正規的教學體制中,并以規定選修學分的方式讓音樂課真正走進學生生活.

4.2 結合新體系,進行課程設置建設

秉承新體系“讓音樂為學生一生快樂服務”的教育思想,遵循“讓學生在音樂活動中產生音樂經驗為出發點”的教學理念,以“培養感受與表達音樂情感的能力”為培養目標.通過教研室活動,學習和掌握新體系的內容、形式、方法和教學目標,音樂教研室開設了不少新課程,如《小樂隊訓練》、《舞蹈與形體》、《現代流行舞》、《聲樂技巧訓練》、《形象展示基礎》、《舞蹈與劇目》、、《歌唱藝術基礎》等.這些課程在很多方面與傳統教學有著本質的區別,例如《舞蹈與形體》不再是以學習舞蹈技能,練習展示形體為學習目的,而是把舞蹈作為音樂教育教學中的重要組成部分.讓學生聆聽音樂旋律的高低、力度的強弱、速度的快慢、節奏的緩急等感知音樂、理解音樂,并通過舞蹈律動的肢體語言感性的表現出來,喚起內心深處對音樂的感應.這些課程的開設在學生當中引起很大的反響,效果良好.

4.3 加強師資隊伍建設

“加強教師隊伍建設是確保藝術教育具有強大后勁的關鍵”.

目前,廈門理工學院從事公共音樂教育課程的專業教師共計 10名,其中 8名專職、2名為外聘教師.從專業方向劃分,有舞蹈老師 2名,其余分別是器樂、聲樂、作曲、理論、音樂教育等專業教師.從職稱學歷劃分,具有碩博學位的 5位,其中高級職稱 3位、中級職稱 6位.多級別、多層次、多渠道的師資建設,讓學校在短短的6年時間內引進了9位音樂專業教師,這與學校領導的高瞻遠矚分不開.

4.4 新體系教學與校園音樂文化活動相結合

課堂教學與校園音樂實踐相結合是讓學生體驗、感知并表達音樂的一種延伸,是培養學生自身興趣愛好,營造愉悅的學習氛圍,多彩校園文化的一個重要途徑.廈門理工學院每年都舉辦很多音樂活動,有學校組織的、有學生社團自發的,形式多樣內容豐富.例如舞蹈大賽、校園十佳歌手大賽、英文歌曲、閩南語歌曲大賽、街舞大賽、合唱比賽等,學校團委在每周末組織周末文化大舞臺的演出,給學生提供藝術實踐的舞臺.學校與廈門愛樂樂團建立良好的聯系,聘請樂團指揮鄭小瑛女士為客座教授,定期開設音樂講座,邀請樂團來校演出,把高雅藝術引進校園.

通過學校領導、老師的精心營造,學校有著良好的音樂藝術氛圍,新體系的推行有著良好的土壤.讓大學生在校園內感受音樂藝術的真諦,提高音樂藝術鑒賞能力,提高自身音樂修養和綜合素質.

5 結語

高校的音樂素質教育還存在諸多問題,音樂教育新體系是一個完整的體系,是自下而上、由淺入深、循序漸進、持續科學發展的教育過程,同時也是一個系統而又漫長的過程.蘇霍姆林斯基說過“音樂教育并不是音樂家的教育,而首先是人的教育”,新體系正是人本化教育的結晶,大量實踐證明,新體系在中國學校音樂教育的試點推廣是卓有成效的.然而,在理工科高校推行音樂教育新體系,有不少客觀存在的困難和阻力,但決不能畏縮不前.想要真正、全面的提高大學生的音樂素質,廣大音樂教育工作者們任重道遠.

〔1〕廖乃雄.論音樂教育[M].北京:中央音樂學院出版社,2010.

〔2〕廖乃雄.音樂教學法[M].北京:中央音樂學院出版社,2005.

〔3〕中央音樂學院音樂教育系.中央音樂學院音樂教育系論文集[M].北京:中央音樂學院出版社,2009.

〔4〕高建進.談談學校音樂教育的智化傾向[J].人民音樂,2011(2).

〔5〕謝萍.普通高校音樂教育現狀分析[J].長沙大學學報,2005(3).

〔6〕陶紅.高校音樂教育存在的問題與對策[J].教育探索,2011(12).

〔7〕孫濤,于麗娜.大學生校園音樂文化構建的途徑和方法[J].中國成人教育,2009(7).

G642

A

1673-260X(2014)08-0256-03