最后的旗袍淑女

姜浩峰

“哎呀,俞老師!”當俞慧耕出現在投影機大屏幕上時,在座的耄耋老太太們異口同聲地輕輕叫喚一聲。那情景,仿若89歲的俞慧耕回到了1949年9月,或者1952年7月5日。而時針已指向2014年7月5日上午9時30分,當年的青絲早已成了白發,當年的照片也已泛黃褪色。

在上海市第三女子中學五一樓內,《圣瑪利亞女校》系列書籍的新書發布會,成了女校校友的一次白首重聚。投影機上同步顯示的,正是北京分會場的情景。北京的師生校友們坐在鏡頭前,背景是一面印有“上海圣瑪利亞女校 1881”字樣的旗幟。

從旗袍到思想改造

“同學們,1952年到現在,整整62年。那時候,我27歲,可以說那時候什么也不懂,很糊涂……”俞慧耕拿起話筒,京滬兩地的校友們頓時安靜了下來。

1952年7月5日早上,圣瑪麗亞女校的校長郭秀梅親手摘下校牌,將之放進房間。隨后,郭秀梅和副教導主任俞慧耕等教師,帶領著同學們離開了長寧路校舍,步行往東,走向江蘇路上的中西女中。此前,中西女中校門墻上的長方形校牌也已經摘下,上海市第三女子中學的長方形校牌已經掛上。在慶祝上海市第三女中成立大會上,原中西女中校長薛正、圣瑪麗亞女中教師代表俞慧耕、圣瑪麗亞女中學生代表婁麗娜和少先隊員代表先后發言,表示擁護政府接管和兩校合并。

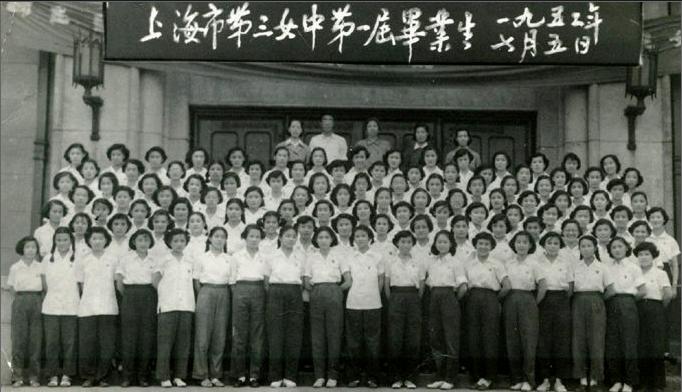

在下午的畢業典禮上,中西女中1952屆的兩個班和圣瑪利亞女中1952屆,改作上海市第三女子中學1952屆1、2、3班,作為兩校合并后市三女中第一屆畢業生,在五四樓臺階上站成4排,拍了一張畢業集體照。

在這張合影里,正有少女司羅素。如今的司羅素女士,是上海中西、圣瑪利亞、市三女中同學會副會長。司羅素說:“一接到通知——《圣瑪利亞女校》系列叢書三冊新書發布會將于7月5日召開,我就想起1952年7月5日。”在那一天下午的畢業典禮上,從未在市三女中聽過一節課的司羅素,和原中西、圣瑪利亞兩校的同學們一樣,穿著統一的白襯衫、藍褲子,儼然一群產業工人打扮。于是這張市三女中的首屆畢業合影,決然不同于以往女校畢業合影。

以往,無論中西還是圣瑪利亞,其畢業典禮上都有各種儀式——畢業生們穿著旗袍,胸配年級級花,逐一接受畢業文憑。比如1949年6月圣瑪利亞女校為1949屆高初中畢業生舉行的畢業典禮上,就是如此。當時學校安排初三班負責接待。初三班的同學們個個穿上代表本班級顏色的淡紫色旗袍,迎接所有家長和前來觀禮的來賓。而1952屆的畢業典禮上,甚至連文憑都沒有發——由于市三女中剛剛成立,根本無暇準備一紙文憑。此際,更重要的事是思想改造。“這是一次簡單到不能再簡單的畢業典禮。”1952屆的張瑞云曾經回憶,“畢業典禮后,我們和全市教會學校畢業生,集中到陜西北路摩爾堂旁邊的上海猶太學校,思想改造三天。大會小會,人人過關。”

自那一天以后,俞慧耕結束了自己近3年的中西女校生涯,改任市三女中副教導主任,后任培進中學副校長、中央音樂學院附中校長。如今仍常住北京的她,作為《圣瑪利亞女校》系列書的編委會主任,回憶起1949年剛剛由上海軍管會派遣到圣瑪利亞女中時的情景,不禁再一次讓人回想起那一個初秋的時光:“1949年9月,當我跨入這座米黃色高墻和朱紅色屋頂的校園時,一群天真活潑的女孩伸長著脖子,在二樓教室窗口觀望,她們以極大的好奇心等待著我的到來。她們預想由軍管會教育局派來的教師,一定是身穿軍裝、頭戴軍帽、腳踏草鞋的女八路。出乎意外,來的卻是一位剛跨出圣約翰大學校門的年輕女教師,身穿一件細小格淺綠色旗袍,腳踏白皮鞋,頭上沒有軍帽,還是一頭燙發。她們中有的同學竟不約而同地大叫起來:‘哎呀,怎么搞的?我,就在這‘哎呀聲里走近了她們的生活,走進了她們的內心世界。”

張愛玲的同學們

回憶那些歲月抹不去的過往,成為了這次校友聚會的一大主題。

郭琳是圣瑪利亞女校1951屆19名有成績檔案的學生之一。作為那一屆的高中畢業生,1989年她在蘭石廠副總工程師任上被評為全國三八紅旗手,后曾任甘肅省人大常委會委員。“當我回到上海,馬上就去長寧路看看,發現母校只剩下孤零零的一座框架,心頭只有落寞。”郭琳不無哀怨地說道,“如今,圣瑪利亞女校最年輕的校友,也到了七老八十歲的年齡了,圣瑪利亞女校難道真的要在上海灘銷聲匿跡了嗎?”

1952年圣瑪利亞女校歸并到市三女中后,位于長寧路的校舍辦起了上海紡織專科學校。1987年,上海紡織高專校友會圣瑪利亞分會成立。據圣瑪利亞女校1950屆畢業生徐信回憶:“自圣瑪利亞并入市三以后,每年校友會在11月份于市三女中舉行,圣瑪利亞校友在聚會后往往要再回到長寧路紡織高專,看看母校校址,說明校友們對母校懷有深厚感情。”2004年,1950屆畢業生朱亞新設計了圣瑪利亞校友會會徽,上海和北京的校友每年掛起圣瑪利亞校友會旗幟歡聚。可遺憾的是,由于商業地產開發的緣故,已歸并入東華大學長寧校區的原紡織高專校園陸續被拆除,只有鐘樓以保護建筑的名義被孤零零留了下來。從那時起,市三女中計劃搶救圣瑪利亞女校的記憶,這也是《圣瑪利亞女校》系列叢書的源起。

圣瑪利亞女校源于1881年創辦的圣瑪利亞書院,是由美國圣公會在華創辦的教會學校,前身是創辦于1851年的文紀女校和1861年創辦的俾文女校。1881年,文紀女校和俾文女校合并成寄宿制學校即圣瑪利亞書院,合并后新學校遷往圣約翰書院北面,即現在華東政法大學23號樓,與圣約翰連為一體,中間用籬笆隔斷。無論圣約翰,還是圣瑪利亞,之所以把校址設在蘇州河邊,有一個原因是——當時許多江浙學生坐船走水路到上海求學。

1921年4月17日,位于白利南路也就是現今長寧路的校舍開工,5月10日進行了思孫堂奠基禮。思孫堂之名,是為了紀念在圣瑪利亞任職32年的孫羅以校長。新校舍建造歷時一年半,1923年5月竣工。在這塊滬西72畝的荒地上,建造了11座西班牙風格的兩層樓建筑。圣瑪利亞搬入白利南路,也意味著從書院到女校,走上一段現代女子中學的歷程。endprint

“思孫堂前兩株薔薇花,在暮春時節開得十分燦爛,花團團四垂,在對面健身房走廊望過來,很像兩組龐大的花球,加以濃香馥郁,甜甜的由空氣四面傳送開來……”這是圣瑪利亞1941屆邢鳳寶的文章《懷老圣校》中的一段。

如今的市三女中校長、《圣瑪利亞女校》叢書的主編之一徐永初讀到后不禁感慨:“圣瑪利亞女校當年的校園如此美麗,再看書稿中關于社團、教育與教學等等章節后,圣瑪利亞校園之美,師生之情,令我愛不釋手,回味不盡。如今有很多‘好的學校,現代的建筑、最新的設備、不錯的升學率,但又好又美的學校并不多。”在徐永初看來,學校之美,不僅在校園精美的環境設計,更是內涵,更是情感。

1931年圣瑪利亞女校建校50周年時,學生總人數是280人,這些學生的家長一半來自商界,其余多來自政界、宗教界、醫界等。當時一年學費是84元,相當于上海普通工人8個月工資。被人稱為圣瑪利亞女校歷史上最知名校友的張愛玲,既是那一時期的學生——1937屆。新出的《圣瑪利亞女校》叢書亦收入了張愛玲在校期間發表在學校年刊《鳳藻》上的4篇文章。其中張愛玲在《鳳藻》發表的第一篇文章是1400多字的小說《不幸的她》,刊于1932年《鳳藻》總第十二期,署名張愛玲,編者特地說明作者還是初中一年級的學生。而在《追尋圣瑪利亞校友足跡》一冊中,張愛玲的同班同學顧淑淇刊文回憶道:“在女校住讀期間,張愛玲是個沉默寡言的人,女孩子們吵翻天,她總是在一旁默默不語做她自己的事情,或畫畫,或看書。”

淑女時代早已不再

1937年抗戰爆發后,圣瑪利亞女校為日軍所占領,女校和圣約翰大學一起搬到了當時公共租界南京路上的大陸商場——即現在的東海大樓353廣場。當時的大陸商場,成了圣約翰大學、圣瑪利亞女校、吳江大學、滬江大學和之江大學共用的校區。女校直到1946年才搬回原址,此時,白利南路已改名長寧路。

1950年6月,朝鮮戰爭爆發。當年12月,《關于處理接受美國津貼的文化教育機構及宗教團體的方針的決定》頒布,圣瑪利亞女校和圣約翰大學與美國圣公會脫離關系,教會學校也被定性為“帝國主義文化侵略的工具”,乃至1952年收歸國有歸并為市三女中。從那一刻起,穿著旗袍、淑女形象的女學生,成了舊相片中的影像,成了腦海里的回憶,乃至如今模糊成80后、90后所謂的“民國風”。

然而,在追尋這些圣瑪利亞校友足跡的過程中,徐永初發現,當年圣瑪利亞女校所追求的教育目的,與如今市三女中的教育目的是相契合的,而要學到當年的精髓,卻又有很大的難度!“當年圣瑪利亞女校的校訓是‘恭、誠、勤、敏。如今我校的育人目標是培養‘IACE女孩,也就是培養具有獨立、能干、關愛、優雅品質的女性,取這四個詞語的英文第一個字母,簡稱‘IACE。兩者有暗合之處。如何傳承?我覺得《圣瑪利亞女校》系列要成為市三女中的歷史尋源之書、精神傳承之書、姐妹對話之書,成為校本教材!”徐永初告訴《新民周刊》。

作為系列叢書的另一位主編,市三女中退休教師陳瑾瑜介紹說:“這套書的部分章節,是市三女中學生利用假期自主對老校友進行采訪后撰寫而成。”剛提前錄取升入上海交大醫學院的毛雅琪同學,是市三女中2014屆的畢業生。她在去年暑假參與采訪了圣瑪利亞女校1946屆朱雅芬校友。朱雅芬是我國著名鋼琴家、教育家,近些年培育出了知名鋼琴家郎朗等。朱雅芬說:“很多人都勸過我,讓我辦一些學校。現在國內有很多鋼琴學校、鋼琴藝術中心等,它們為社會上的鋼琴教育提供了方便和條件是件好事。但是對我個人來說,我更著眼于踏踏實實地培養學生,去做我力所能及的事。實際上我更愿意做一些‘基層工作,去邊遠地區給一些年輕老師講課,提高他們的能力,以便能使他們教出更多更好的學生。”毛雅琪同學認為,這是朱雅芬的深思熟慮,這樣的態度,與當年的教育不無關系。

原上海市教委副主任夏秀蓉,曾隨已故教育家、曾任上海市教育局副局長的呂型偉老人,為市三在1980年代初恢復為女校做出貢獻。夏秀蓉說:“新書發布會的日子也是老校友相聚的日子,相聚在一起回憶圣瑪利亞的歷史,傳承市三的精神。市三是目前上海唯一的女校,‘獨生女兒。教育的改革與發展,必須有歷史文脈的梳理與傳承,《圣瑪利亞女校》系列書籍的問世就是一種歷史的傳承。”

作為這套系列書的責任編輯,同濟大學出版社的陳立群先生告訴《新民周刊》:“《圣瑪利亞女校》系列,是重新尋找城市記憶的一部分,是在重新搶救自己的歷史,時間非常寶貴。”在這套書的編輯過程中,有幾位高齡校友熱切盼著書能出版,然而她們沒有等到。比如程芍華校友,在全書已成稿正在最后潤色的2014年1月14日去世了,可見,時間真的非常寶貴,即使在世的所有當年的師長、同學,如今哪一個不是白發蒼蒼呢?

歷史的殘酷在于——當年那些穿著旗袍的小姑娘們,永遠不可能回來了。endprint