一曲愛情二重唱的悲歌

——《日瓦戈醫生》的奏鳴曲式結構

黎永娥

(四川大學 文學與新聞學院,四川 成都 610035)

關于帕斯捷爾納克的長篇小說《日瓦戈醫生》音樂性的分析,大致有三個方面:一是從小說敘事對時間的處理與音樂對時間的處理相似性中,認為時間對位是小說結構的原則[1];二是從奏鳴曲結構的角度將整部小說分成三部分,第一部分是以日瓦戈和拉拉為主題的兩支旋律組成的二重奏(小說第1~15章),第二部分(第16章)是主旋律回憶的尾聲,哼唱著日瓦戈對“圣城”莫斯科和世界的祝福,而《日瓦戈的詩作》中關于愛和救贖的抒情詩是作為第三部分從另一個角度展示了日瓦戈的內心世界的[2];第三種是具體分析文本中音樂的對位技巧即旋律的結合,主要在橫向旋律的獨立發展和縱向旋律之間的關系兩個方面,旋律的獨立發展表現為日瓦戈的行為和心理的描寫,而縱向的旋律之間的關聯,則體現為文本中日瓦戈與他人及周圍環境的關系構成和聲體系[3]。本文試圖結合以上三點并作出新的理解:首先是對小說的敘述部分(即文本中1~16章,不包括第17章的詩作)當作一個奏鳴曲結構,將小說標題結構與奏鳴曲結構對應,并突出小說中表現奏鳴曲結構兩個主題的對置和沖突;其次對奏鳴曲結構的三個主要部分即呈示部、展開部和再現部,從對位等具體的音樂技巧運用分析兩個主題的沖突的具體表現,把握其獨特審美意蘊。

一 《日瓦戈醫生》和奏鳴曲結構

《日瓦戈醫生》主要以日瓦戈和拉拉兩條線索,描繪了他們之間的愛情在“十月革命”和戰爭時代的緣起和幻滅。如同愛情二重唱,在革命和戰爭的進行曲中演奏一曲愛情神話的悲歌。

小說敘事部分的結構形如交響樂的奏鳴曲式結構,簡潔明了又曲折婉轉的小說中的愛情經歷。帕斯捷爾納克曾經在自傳寫隨筆《人與事》中說道,早年時“人世間我最喜歡的是音樂,音樂領域里我最喜愛的是斯克里亞賓”[4]。所以,可見在創作中,他對文本結構的設置也受斯克里亞賓主張“結構應力避繁雜”的影響。

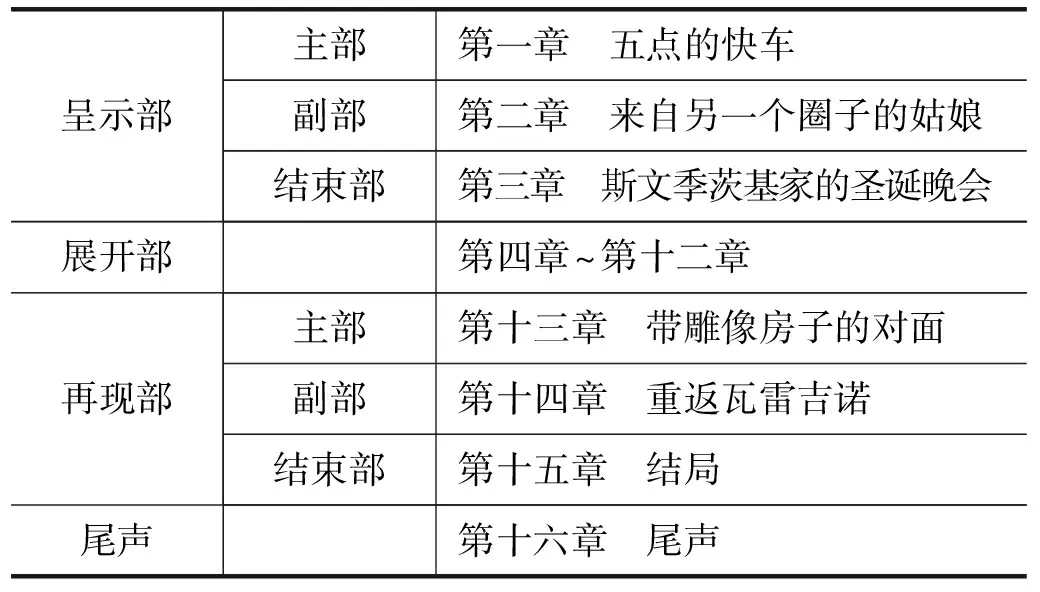

奏鳴曲結構主要由三部分組成:呈示部、展開部、再現部。呈示部是呈現出音樂中的兩個主題:即主調和副調。且這兩個主題之間形成了鮮明對比。如斯克里亞賓的《第三奏鳴曲》呈現的是驚慌不安的主題和如歌的主題。展開部也稱發展部,即對原來呈示部已經萌發了的主調和副調兩種素材進行發展,通過各種音樂技巧和表現形式如對位、二重唱等使這兩種主題相互交織。再現部則是再現所呈現的兩種主題,將其發展到高潮并結束二者的矛盾。根據奏鳴曲結構的主要部分,可將小說的標題結構對應奏鳴曲結構劃分成以下四個部分,見表1:

表1 小說的標題結構對應奏鳴曲結構劃分

二 敘事結構的展開和兩個主題的發展

(一)呈示部:兩個主題的對位——男女主人公的登場

小說的前三章為奏鳴曲結構的呈示部。主要呈現音樂的兩個基本主題,為之后樂章的展開提供素材。[5]這一章包括主部、副部和結束部三個部分,主部和副部分別呈現音樂的兩個基本主題,結束部則包含一些未展開的情節,為展開部的進一步發展提供廣闊空間。

主部和副部中呈現的兩個主題在調性上有各自的特點,呈現出對位。第一章為呈示部的主部,這一部分是音樂中第一主題的登場,呈現的是日瓦戈的主要精神氣質,以及這種精神氣質形成的原因。首先是關于他身世背景的介紹。開篇寫到他母親的一場葬禮和父親的自殺,葬禮進行曲的沉重哀傷,讓年幼的日瓦戈對死亡產生不可捉摸的恐懼,并期望在宗教中得到安慰和救贖“‘上帝的天使,我的至圣的守護神,請指引我的智慧走上真理之路,并且告訴媽媽,我在這兒很好,讓她不要牽掛。如果死后有知,主啊,請讓媽媽進入天國,讓她能夠見到光耀如星辰的圣徒們的圣容’……他向上天呼喚著,仿佛呼喚上帝身邊一個新的圣徒”[6]。接著,小說介紹與之相依為命的曾為神甫的舅舅韋杰尼亞平。作為這一部分主題最重要的和聲,他的歷史觀和宗教哲學直接指出日瓦戈的人格發展的方向。比如認為人類歷史是一部探索死亡之謎和對抗死亡的福音書歷史,而博愛和藝術能幫助人類探索死亡和對抗死亡。此外,他的兩個朋友的個性特征作為和聲部分襯托日瓦戈的精神氣質。作為他童年時期的伙伴:戈爾東和杜多羅夫。前者敏感多愁,熱衷對生活作形而上的苦思冥想;后者任性叛逆,企圖參加革命作出一番驚天動地的事。通過舅舅韋杰尼亞平和兩個朋友的襯托,反映出日瓦戈的精神氣質,體現出他對人生和自我進行思考的深刻和沉重,這種基調猶如木管樂器中的長笛,悠揚深遠。

第二章“另一個圈子的姑娘”為呈示部的副部,這一部分中,呈現的是另一個音樂主題——女主人公拉拉所面臨的生活矛盾和精神痛苦。同主部日瓦戈的精神氣質相異,拉拉呈現出以行動積極改變命運,不向命運低頭的高亢,與銅管樂器中長號激越嘹亮的音色相合。主部和副部在表現人物性格特征和家庭環境上都形成對位。

與日瓦戈良好的生活環境相對,女主人公拉拉的身世貧寒凄涼。但正是生活的貧困,鍛造了她吃苦耐勞、堅韌不屈的品質,她知道“生活中的一切要靠自己用雙手去掙”[6]。由于在一次舞會失身于科馬洛夫斯基并從此陷入情欲誘惑和道德譴責的掙扎中,但她高尚的人格迫使她竭力要擺脫當下罪惡的生活,與心地純潔的安季波夫相愛并結合,開始新的生活。拉拉所呈現出的是不向命運低頭的勇氣和毅力。雖然不信奉宗教,但她在宗教中獲得了與日瓦戈同樣的精神安慰和救贖。“這說的就是她。他說:受踐踏的人的命運是值得羨慕的。他們關于自己有許多話可以訴說。他們的前途是無量的。他就是這么認為的。這是基督的意思”[6]。同時,在拉拉的身世這一主題中,和聲部分主要由科馬洛夫斯基和安季波夫組成,科馬洛夫斯基作為拉拉父親生前好友,表面上是利用自己做律師的便利,好心幫助拉拉母女打點服裝店,暗地里卻同時占有拉拉母女。科馬洛夫斯基作為拉拉純潔的對立面而存在。而工人家庭出生的安季波夫天真善良,對革命充滿熱情,對拉拉無限愛慕,并決心要與其共度終生,成了拉拉擺脫與科馬洛夫斯基糾纏的出口和開始新生活的精神支柱。所以他的聲音如同明朗活潑、充滿生活氣息的協奏曲。與拉拉激昂奮進的曲調同屬上行音階。

第三章的結束部是作為呈示部轉入展開部的過渡部分,包含一些未發展開的情節。比如這部分出現的日瓦戈與拉拉在舞會上相遇,他對充滿神秘感的拉拉既同情又愛慕的復雜感情;拉拉在企圖槍殺科馬洛夫斯基之前,突然與安季波夫約定一定要跟他結婚;還有拉拉在舞會上誤傷人之后,科馬洛夫斯基陷入糾結。這些情節在展開部中使得他們更加廣闊的人生經歷得到發展。

(二)展開部:主題與變奏——兩次聚散中“生”與“死”的沖突

展開部是從第四章到第十四章,對呈示部兩個主題的擴展。展開的方式主要有兩種,一種把樂思放在不同的調性上出現,一種是把主題中富于特征的音調加以變化、渲染。[5]一戰和緊接著爆發的“十月革命”對之前呈示部中已經出現的戰爭背景加以擴展,猶如一個樂思即一個音樂主題的延伸。呈示部中已經提及俄日戰爭和革命洪流的背景,現在將這一背景延展開來。之前已經描寫了一些小插曲,現在又增加了一些新的插曲。比如安季波夫和拉拉婚后在尤里亞京開始了新生活,但是理想主義者安季波夫無法接受妻子婚前的失身和夫妻間難以消除的隔閡,而選擇奔赴戰場。在失去前線丈夫的音訊后,拉拉輾轉來到前線找尋丈夫的下落。且恰好與婚后被派往前線做軍醫的日瓦戈相遇,為兩人的進一步交談和了解作鋪墊。而戰爭的炮火和死亡的聲音,如同一支回旋曲在故事中蔓延。

在表現生與死兩個主題或逃亡與戰爭時,兩位主人公兩次聚散的背景不同,人物所經歷的情感變化也不同,因而同是彰顯逃亡與戰爭沖突的主旋律,但每次的沖突這就使得三次聚散呈現出一種變化中的重復。這種將主題以變化的重復來呈現稱之為變奏,如a+a1+a2+a3……a是最初出現的主題,而a1、a2、a3則是對它加以變化的變奏。變奏的實現主要通過和聲的變化或其他聲部的模仿等來實現。[7]

在日瓦戈與拉拉的第一次相遇中,生與死相沖突的主題,除了通過日瓦戈和拉拉的遭遇來反映,還通過安季波夫在一戰中的行為來反襯。戰爭和逃亡的主旋律中,幾位主人公的經歷具有不同聲部的特點,從而演奏出不同的音樂效果。

如高聲部的安季波夫。安季波夫奔赴前線是出于建功立業,以此重新獲得妻子的愛情。安季波夫“發起攻擊的時候,他帶領自己那部分人在前面跑得太遠,結果就剩下一個人。他被包圍了,不得不投降”[6]。與慷慨激昂的高聲部相對,拉拉輾轉尋夫的過程如同低沉哀婉的低聲部旋律。她始終不愿相信丈夫戰死的消息,幾經輾轉來到前線探尋他的下落。在從丈夫戰友加利烏林口中得知他的消息后,她對戰爭充滿厭倦,無法理解丈夫最初不聽自己勸阻一心要奔赴戰場的行為。之前存在她心中的對祖國神圣的義務感、軍人的榮譽感和崇高的社會責任全都瓦解,“于是就想相信最主要的東西,生活的力量,或是相信美,相信真理”、“她要把畢生的精力獻給卡堅卡這個失去了父親的可憐的孩子”[6]。正是安季波夫急切渴望建功立業的決心和在戰場上拼殺,反襯出拉拉在戰火中尋找丈夫的辛酸和對生活的信念堅定不移,反映出戰爭中生與死的劇烈沖突。

在第二次聚散中,生與死的沖突通過表現戰爭中人性的泯滅和人格的扭曲得到突出彰顯和深化。生與死相互沖突的主題通過幾組和聲的變化來進行變奏。如游擊隊中叛軍被擊斃時臨死前的呼號接過了高聲部激昂奮進的曲調,將戰爭中生與死沖突的悲鳴演繹得淋漓盡致;對紅軍戰士帕雷赫的敘述表現出轉入低聲部沉重哀慟的曲調,為避免妻兒落入敵軍遭荼毒,他用斧子親手將他們殺害且自己也發了瘋,將戰爭對人性扭曲變形演繹到極致。

十一名參與謀殺隊長陰謀的首要分子和釀造私酒的衛生兵,被在一個古代曾為祈禱和祭祀的地方執行判決,臨刑前他們所發出的激昂慷慨之詞表現出高聲部曲調的悲歌。被槍決之前,這些人表現出人性深處的生與死的劇烈矛盾“他們便都失去了理智,出現了誰也沒料到的場面”。有跪下求饒的,哭得哽哽咽咽,已經失去了一半知覺“別殺我,我剛開始生活,死得太早、我還要活呢,還想見我媽一次。弟兄們,饒了我吧。”有哭著還一邊數落執行槍決的曾經的戰友“同志”:“好心的同志們,這是怎么回事兒?你們清醒清醒吧。咱們一塊兒在兩次戰爭中流過血,捍衛過共同的視野,可憐可憐我們,放了我們吧”。[6]有誓死不屈,堅決捍衛人格尊嚴和堅信革命的未來的“不要作踐自己!你對他們抗議沒用……我們像殉道者那樣死在世界革命的前夕。精神革命萬歲,全世界的無政府主義萬歲”。[6]一聲聲臨死前的哭號和吶喊,悲壯地將先前的革命友誼撕得粉碎。昔日的戰友變成了此刻的奪命者,表現紅軍內部爭權奪利的矛盾導致同志關系的破壞和對年輕生命的摧殘,凸顯戰爭中生與死的沖突。

生與死的沖突加劇在低聲部帕雷赫的故事中有深刻反映。當意識到敵軍很有可能將攻入自己的軍隊,并對俘虜實行慘絕人寰的虐殺,經歷過戰場上風風雨雨的帕雷赫最擔心的是妻兒:“現在老婆孩子在我身邊。萬一他勝了,來了,他們往哪兒跑?他哪能明白,他們都是無辜的,跟我的事兒一點不沾邊?他可不這么看。他會為了我的緣故把我的老婆的手捆起來,拷打她,為了我的緣故折磨孩子,把他們的骨頭折斷。你還能睡覺吃飯?就算人是鐵鑄的吧,也不能不心煩呀”[6]。他在想象中看到他們受著緩慢的拷打的情景,為了免除他們將受到的痛苦并減少自己內心痛苦,他在一陣無法克制的悲傷中,用斧子砍死了妻子和三個孩子,而那把斧子正是他替孩子們作玩具用的。陷入精神崩潰邊緣的帕雷赫最后發了瘋,如同一聲沉重的嘆息響徹西伯利亞荒野,人性扭曲和變形深令人扼腕。

(三)再現部:兩個主題的高潮——愛情幻滅的悲鳴

第三部分是奏鳴曲結構的再現部。再現部是對呈示部中的音樂主題重新演奏一次,所不同的是,這次所包含的主部和副部調性上的沖突發展到高潮并結束。

第十三章“帶雕像房子的對面”是再現部的主部。將呈示部中日瓦戈與拉拉的相遇再次呈現,并將其內心矛盾發展到高潮。日瓦戈從游擊隊中逃出后回到尤里亞京跟拉拉團聚。在拉拉的關懷下恢復了健康。且從拉拉口中得知了家人已經平安搬回莫斯科。但這短暫的安寧知識暴風雨來臨的前奏,是舒緩前二章描寫戰爭中紅軍戰士手刃妻兒情節的緊張節奏,為接下來情節旋律更為動蕩的后一章做平緩的間奏。[8]

雖然尤里亞京的白軍撤走了,由紅軍駐守,但內戰時期人心惶惶,人們互相猜忌甚至是為求自保先置對方于死地的現象比比皆是,文本中描述道“行路人一見行路人就躲;兩人相遇,一個殺死另一個,為了自己不被對方殺死。還出現了個別人吃人的現象”。而且日瓦戈和拉拉也在新政權清算的名單上。即便是自己公公安吉波夫,作為新政權在尤里亞京的重要人物,拉拉認為“他們會為了革命的正義而把我同帕沙一塊消滅掉”。“特別是像安吉波夫和季韋爾辛那樣的人,現在比狼更可怕”[6]。為了躲避新政權的暗殺,日瓦戈采取了石沉大海之舉,帶著拉拉和她的女兒回到瓦雷吉諾。

“重返瓦雷吉諾”中,日瓦戈和拉拉的離別將故事的悲劇主旋律演奏到高潮,安索波夫的自殺也成了這曲悲歌中一個破碎的音符。在嚴寒和狼群的威脅中,日瓦戈與拉拉相互扶持,且他堅持創作和整理自己的詩稿,并表露了從童年時期開始對拉拉的感情,如同肖邦低緩纏綿的《愛的傾訴》,在寒冷饑餓的雪地里化成一股暖流使彼此心靈得到慰藉。而拉拉的離去,愛情理想的幻滅使日瓦戈精神世界轟然倒塌,使他陷入無盡的孤獨和對昔日的思念。只有在漫長的對拉拉的追憶并將其形象投入創作中,才能得到緩解。如同綿延不絕的悲傷練習曲,在夜間低回。

再現部中這段與拉拉在瓦雷吉諾的描寫,與展開部當中同家人在瓦雷吉諾的描寫形成對位:前者處于多重生存困境的焦慮中,而后者享受與世隔絕般的安寧美好。[9]將離別突出,生與死的沖突達到高潮。再現部中與拉拉在瓦雷吉諾相守的日子,處于擔心追捕的惶恐不安和嚴寒狼群的重重威脅中,“因為我們在這兒,我真不知道比在其他任何地方危險多少倍。無邊無際的原野,隨時都可以被暴風雪掩埋”、“侵入別人的住宅,破門而入,擅自當家做主,一進來就拼命收拾,以致看不見這不是生活,而是舞臺演出,不是認真過日子,而是像小孩們常說的‘過家家’,是木偶戲,荒唐極了”[6]。再次將生與死的矛盾激化,為兩人最后的離別埋下伏筆。而之前與家人來到瓦雷吉諾,卻是與戰爭和暴力隔絕的安寧的凈土“從清晨到黃昏,為自己和全家工作,蓋屋頂,為了養活他們去耕種土地,像魯濱遜一樣,模仿創造宇宙的上帝,跟隨著生養自己的母親,使自己一次又一次地得到新生,創造自己的世界”[6]。

結局一章是再現部的結束部,以輕緩的曲調將兩個主題分別演奏出來,為兩個主題畫上句號。小說中先后交待了日瓦戈和拉拉的命運結局。日瓦戈回到莫斯科后,在平靜的生活中死于心臟病發作,他的葬禮上拉拉再次出現,并同日瓦戈的弟弟將他生前的手稿整理成冊,之后拉拉或是被捕了或不知去向。葬禮進行曲的沉重哀傷再次出現,與開篇相呼應。

(四)尾聲:自由寧靜之音彌漫

尾聲在奏鳴曲中伴隨著矛盾的結束將平和寧靜之音延續,讓人回味不已。第十六章的時間跨度一下從新經濟政策時期的二十年代到二戰結束后的四十年代,補充了日瓦戈和拉拉的女兒丹妮婭的身世及在戰時死里逃生的經歷,故事在純凈祥和的基調中結束。小說中寫戈爾東和杜多羅夫從衛國戰爭的戰場上幸運的活著回來,他們已是白發蒼蒼的老人。“盡管戰后人們所期待的清醒和解放沒有伴隨著勝利一起到來,但在戰后的所有年代里,自由的征兆仍然彌漫在空氣中,并構成這些年代惟一的歷史內容”。[6]他們內心平靜地閱讀日瓦戈的作品,對莫斯科和俄羅斯的未來充滿信心。作者在文末寫道“想到這神圣的城市和整個地球,想到沒有活到今晚的這個故事的參加者們和他們的孩子們,他們心中便感到一種幸福而溫柔的平靜,而這種平靜正把幸福的無聲的音樂撒向周圍”[6]。這種寧靜祥和的音樂正是奏鳴曲結構的尾聲。

結語

《日瓦戈醫生》用奏鳴曲式結構使得小說敘事部分簡潔明了,且融合了多種音樂技巧,更好地表現了日瓦戈和拉拉在亂世中的焰火般的愛情,短暫而絢麗,溫暖卻凄美;同時,小說也反映了革命和戰爭的動蕩年代中,個人的自我價值和生存價值與歷史發展進程中的沖突。

參考文獻:

[1] Boris Gasparov.Temporal Counterpoint as a principle of formation in Doctor Zhivago[M]∥edited by Edith W.Clowes. In Doctor Zhivago: A Critical Companion. Evanston,III: Northwestern University Press, 1995.

[2] 李明濱主編.二十世紀歐美文學史(第三卷)[M].北京:北京大學出版社,1999.

[3] 劉亞丁.蘇聯文學沉思錄[M].成都:四川大學出版社,1996.

[4] [俄]帕斯捷爾納克.人與事[M].烏蘭汗,桴鳴譯.上海:生活·讀書·新知三聯書店,1992.

[5] 傅星寰.卡拉馬佐夫兄弟奏鳴曲式結構初探[J].俄羅斯文藝,2000(3):39-56.

[6] [前蘇聯]帕斯捷爾納克.日瓦戈醫生[M].蘭英年,張秉衡譯.北京:人民文學出版社,2006,

[7] [前蘇聯]斯波索賓.曲式學[M].張洪模譯.上海:上海文藝出版社,1986.

[8] 汪介之.日瓦戈醫生的歷史書寫和敘事藝術[J].當代外國文學,2010(4):10-13.

[9] 夏忠憲.日瓦戈醫生研究史略兼方法論啟示[J].俄羅斯文藝,2010(2):4-9.