婚居變革對生育觀念和養老模式的影響

——登封市耿莊村30年堅持婚居變革研究

杜芳琴

(天津師范大學,天津 300387)

一、研究背景

中央黨校性別平等政策倡導課題組(下簡稱“課題組”)從2008年開始對婚居、代居、生育、養老等與出生性別比失衡直接相關的問題進行調研,并思考它們之間的聯系,進一步探索改變男孩偏好傳統的策略途徑,如修訂村規民約、改變婚居與養老風俗慣習等。2009年3月,在登封市周山村成功修訂國內第一部關于性別平等的村規民約后①,課題組與河南省登封市計生委合作啟動了“登封市抓民生、促計生、建新制、樹新風行動三年計劃”活動,耿莊村成為首批5個試點村之一,并于2010年5月修訂了性別平等的村規民約。課題組在與耿莊村密切接觸和合作中發現,該村從上世紀80年代就以“婚居變革”作為推動計劃生育“老大難”的突破口,于是進行了追蹤觀察研究,以總結經驗作為案例推廣。

《婚姻法》中“婚姻自由”與“婚居自由”是兩個相關但不同的概念。我國1950年、1980年與2001年三次制定/修訂的《婚姻法》,都把“婚姻自由”“一夫一妻”“男女平等”等作為基本原則,并將“婚姻自由”界定為“結婚自由”與“離婚自由”,前者明確規定婚姻當事人有權自主自愿地決定自己的婚姻問題,后者規定男女雙方自愿離婚的準予離婚。然而三次制定/修訂的《婚姻法》對“婚居自由”一直沒有明確的法律界定。盡管我國2001年修訂的《婚姻法》第九條規定“登記結婚后,根據男女雙方約定,女方可以成為男方家庭的成員,男方可以成為女方家庭的成員”,但“可以成為……家庭成員”并不意味著“婚居自由”。也就是說,盡管夫婦有選擇居住在男方家的自由,也有選擇居住在女方家的自由,但落實起來,不但不具有可操作性,而且因阻力巨大無法付諸實施。“婚居自由”比擇偶、結婚、離婚自由更難實現(特別在農村),不是男女雙方的“自由”“選擇”可以實現的,在仍以儒家父權制“從夫居”為絕對優勢的漢族文化婚居模式下,男方絕對不愿“自愿選擇”到女家居住,“從夫居”的婚居制核心是女方必須到男家生兒育女,尤其必須生兒子以傳宗接代和養老送終。這一父權制婚姻家庭模式循環圈“娶妻-夫居-生兒-兒養”已在鄉土社會延續了三千年,并認為是天經地義亙古如此,《婚姻法》和男女平等基本國策對此也難以觸動。然而在“婚居自由”實現的遙遙無期中,能否在父系-夫居的傳統婚居模式中探索婚居變革的新路?

帶著這一問題,從2010年初開始,筆者作為課題組成員以觀察員身份一直跟蹤并參與耿莊村與課題有關的重要活動,為進一步了解該村婚居變革的歷史與現狀,2011年8月24~30日,課題組又組成一行6人的調研組到耿莊村就婚居變革進行調查研究②。期間,村里組織了多場村兩委、村骨干與男女村民座談會,還支持調研組在農忙時節對婚居變革當事人進行小組座談與入戶訪談,更難得的是村兩委和計生專干提供婚居變動人員分類名單與表格,并在此基礎上協助調研組發放填寫“婚居模式調查簡表”。所有這一切,都為本調查的量化統計、質性分析與歷史考察提供了方便。

二、推動婚居變革:耿莊村的做法與成效

(一)耿莊村概況

耿莊村位于登封市西南2公里處,隸屬登封市少林辦。全村總面積4.5平方公里,5個村民組,380戶,1668口人。全村可耕地少,荒坡砂灘多。現在荒坡開發林業果木園,砂灘變砂場。目前村里農、林、工、副、商、文化產業俱全,經濟狀況屬于中上水平,2010年人均收入近7000元。耿莊村建有健全的管理兼村民活動中心,還有一支遠近聞名的女子盤鼓隊。

然而,在上世紀80年代初,耿莊村是“一窮二亂人心散”的三類村。1980年以前,一天工分才掙幾分錢,最高2毛錢,下半年都得借糧食吃。當時村委只有三間破瓦房、一張破桌子、兩把破椅子。兩個自然村(南邊前耿莊,北邊后耿莊)人心不和,過年農村唱戲,前后村唱對臺戲。村民之間也經常打架、偷東西,鬧不團結。有1/10的家庭常年家內不和,且多由贍養老人問題引起。

1984年,新組建的村兩委立志改變村莊面貌,決定把學校、村部、衛生所建在兩個村中間,就是為了首先搞好團結。現在前后耿莊已經連成一片,派系消除了。為了加快發展,他們綠化荒山、開通道路、修建學校、辦自來水廠等,公共設施逐步健全。村里組織了36人的調解委員會,處理長期積累的民事矛盾,治安和村莊秩序情況好轉。

然而,新的挑戰來了。那時由于計劃生育在農村強力推行,村民們不僅想多生,還非要生男孩。村干部最了解村民心理與需求:有兒子傳宗接代事關面子和精神需求,但最擔心的還是更實際的養老問題。村兩委認真思考討論女兒戶家庭養老問題:按照老習俗,出嫁女必須住到婆家去養公婆而不能養父母,如不改變舊規矩,就不能改變村民養兒防老一定要生男孩的老觀念。于是村干部從國家 “男女平等”法律與“生男生女都一樣”的口號中找到依據和靈感,決定用鼓勵男性到沒有男孩的女方家落戶來解決多胎問題。開始阻力很大,許多村民認為只優惠女兒戶不公平,提出外嫁女也應回遷。為了平衡村民利益,同時為適應村莊經濟發展需要,村里又出臺了外嫁女可舉家回遷和女兒外嫁戶口可不遷的規定,村里在分口糧田、宅基地和承包果園林場、砂場以及村福利待遇遷回和不遷都一樣的規定。規定出臺沒幾年,1990年代出現了純女戶女兒招婿、外嫁女全家回遷的第一個高潮,最近10年達到高峰。2010年5月,在課題組的支持下,耿莊村修訂了旗幟鮮明的性別平等的《村規民約》。在新《村規民約》中,倡導“婚居自由”、男女平等和關注女孩成為重要內容,該村堅持近30年的婚居變革的做法正式納入村規民約中③。

(二)推進婚居變革的歷程

從對各類男女村民和村干部的訪談中得知,耿莊村推動婚居變革具有目標明確、思路清晰、有條不紊、聯系實際、與時俱進的特點。30年變革經歷了如下階段:

第一步,鼓勵男到女家。村委會主任耿銀濤說,是計生“老大難”逼著村干部想出“婚居自由”的招兒:

80年代搞計生最難,人稱“老大難”。當時頭一胎生男孩,第二胎生男孩想得通;第一胎生女孩,第二胎還是女孩都想不通。認為女孩以后嫁人走了,沒人照顧;多子多福,老人有福,家有勢力;女孩再多,也要走。重男輕女觀念使計生難度增大。要從根本上解決問題,重男輕女的觀念要改變。咱們“男女平等”提得很早,但落實起來沒有什么好辦法。于是計生工作逼到頭上,就考慮閨女在家也能結婚、養老,與男孩有同等地位,一樣繼承財產;光說男女平等,在家卻沒地位,要想真的男女平等,閨女和男孩都應具有同等地位。

于是村兩委提出兩條:為60歲以上老人減免農業稅和“提留款”;鼓勵男到女家落戶,支持閨女養老。

第二步,“婚居自由”,不但男(兒子)女(閨女)平等,還要性別公平。于是除了鼓勵女兒招婿、外嫁女也可回遷的規定。村黨委書記耿松有是這樣解釋“平等”和“公平”的:

怎么讓村民放棄男婚女嫁的舊道理,接受男女平等的“婚居自由”?村民認為光鼓勵女兒招婿不公平,老百姓的公平觀是從自己的生活里來的,如果一項政策出臺他也能受益,就認為公平,否則就會說不公平。于是村里決定把男到女家落戶的適用范圍擴大,不僅可以招女婿,已經出嫁的女兒如果想回村,也可以全家回遷。人們就不再反對男到女家落戶了。

第三步,“婚居自由”有了制度保障:進與出在承包土地與租賃荒山時一律同村民待遇。

“婚居自由”不只是居住地問題,關鍵是平等享受連續不變的村民待遇。耿書記回顧說:

村民擔心政策會變,有人問我:“你干好了要升官,干不好要下臺,反正干不長。以后咋辦?”我說:“我做支書一定這么干,我不做支書還是村民,還認為應這么干。”村兩委把“婚居自由”的具體規定作為長期堅持的規則寫進了《村規民約》。不管是招女婿戶還是女兒回遷戶,只要想在村里建房,都會得到宅基地,與兒子娶媳婦一樣待遇。

村兩委言必信、行必果。第一輪土地承包30年不變,耿莊村女兒外嫁回來的與新娶媳婦、新生小孩都可以分地。1998年第二輪土地承包,耿莊村土地資源缺乏,但有的是荒坡砂灘,就用開荒擴土的辦法,這輪土地承包招婿戶、回遷女兒戶與新娶新生的都分到了承包地。耿莊村經濟發展從開發荒山綠化種果樹要效益,需要招標出租,不少上門女婿和出嫁的女兒戶要求承租。村里按同樣標準把荒坡荒灘租給他們,因此,出嫁女全家回遷在1990年代形成高潮。砂石是重要的建筑材料,耿莊村砂石資源豐富,村民紛紛開砂石場賺了錢;上門女婿和女兒回遷戶如果想開場,村里一樣給辦理各種手續。村干部說:“招商引資還請外人來呢,咱村的女兒、女婿想承包,咋不行?”于是,村民更心服口服贊同“婚居自由”中的男女平等與公平。

這時,村兩委還創造性地解決了一例代居、婚居混合——協議養老遷入與夫死招婿的優惠待遇問題,此案的解決更深得民心。

第四步,寫進新《村規民約》:“婚居自由”的男女平等有了“小憲法”的制度保障。

《村規民約》民間號稱“小憲法”。2010年,耿莊村作為課題組與登封市計生委的試點村,當年5月,村干部、村民按照村委會自治法程序修訂了《村規民約》,婦女積極參與了《村規民約》的修訂。在新修訂的《村規民約》中,倡導“婚居自由”、男女平等和關注女孩成為重要內容。其第十七條規定:

婚居自由,有兒有女戶、純女戶均可男到女家。男到女家落戶者,優先享受本村村民待遇,其他村民不得有任何歧視行為。婚后男女因離婚或喪偶要求將戶口遷回本村者應予以支持,遷戶口后可享受本村村民待遇(所帶子女以有效法律文書為準)……

該條款在推動婚居變革中呈現一個大的變化的同時,也提出了新的挑戰:因外嫁女回遷的高峰已經過去,“婚居自由”又回到改變婚居制的本來意義,男到女家落戶在村莊社區得到制度性保證;同時也顯示出從深層意識扭轉對男到女家的歧視還需要相當長的時間,必須通過更優惠的傾斜政策和更有力的政府推動,才能解決基層父權制婚姻制度的性別不平等狀況。

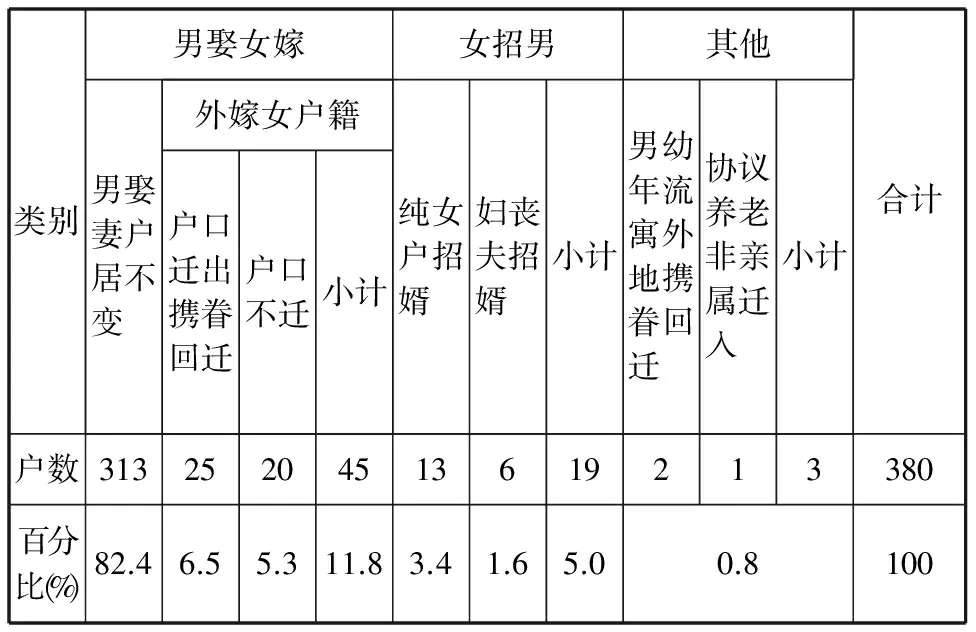

(三)從婚居變動的戶籍變化看成效

據2011年8月底該村提供的戶籍數據與本次調研收集的資料發現,耿莊村堅持27年婚(戶)居變革延續至今,計有380戶1880人,按婚居與戶籍結合分類,可分為婚居戶籍與非婚居戶籍兩類。在婚居戶籍中,又分為男婚女嫁類型(包括男娶媳和女外嫁)與女招男(包括純女戶女招婿和兒媳喪夫招婿);非婚“戶居/籍”又分為無親屬(婚緣/血緣)關系協議養老遷入與男幼年流寓外地攜眷回遷。列表1如下:

表1 耿莊婚居/戶籍一覽(截止到2011年8月)

根據表1,耿莊村在婚居與戶居(包括女性婚后不遷出戶口20戶、非婚戶居3戶)打破習俗常規的變化部分,占17.6%,27年的努力見到實效。在目前農村男娶女嫁仍是父權制婚居主流的大背景下,盡管耿莊村男婚女嫁也是占絕大比例(380戶,其中沒有變化的313戶,占82.4%);但較目前中原農村普遍存在上門女婿約占1%,出嫁女必須遷出戶口不享受村民待遇,禁止出嫁女戶籍回遷而不限制男性因過繼、招婿到外村回遷等男女有別的規定,耿莊村在“婚居自由”、男女平等方面的變化還是明顯超過一般村莊。

三、婚(代)居變革的深層意義:對生育和養老的影響

上述耿莊村的婚居變革設想是源于計劃生育工作難做,其癥結在于傳宗接代和養兒防老的觀念上,所以婚居的變革必然影響到代際特別是代居的變化。從耿莊村提供的數據可以看出生育數量的變遷和代際關系的變化,進一步可從中看出生育、養老觀念和行為的變化。

村計生專干翻開計生臺賬告訴我們:村里20世紀60年代一對夫婦一般生4個;70~80年代一般生3個;90年代一般生2個,最多3個;進入21世紀生1個孩子的多起來了,最多生2個。調查數據顯示,生育率下降比計生專干所說的還要幅度大、速度快。另外,婚居變革與養老關系更為直接,村民們說:“女兒招婿回遷不但解決了養老,還和諧了家庭,少生優育了孩子,發展了經濟,改善了生活……”村民評價鼓勵婚居變革舉措說:“這真是個互利多贏的好政策!”

下面從數據與訪談資料分別進行論述分析。

(一)數據說話:婚(代)居、代際關系與生育數量變化

村里提供的3份表格是進行數據分析的依據。在《耿莊村三類人員名單》④與《耿莊村男到女家落戶及上門女婿基本情況》(49戶)的基礎上,根據我們對婚居、戶籍的概念進行重新分類⑤,實際得到符合條件的“三類人”(實為四類人)共47戶,其中純女戶女兒招婿13戶(簡稱“招婿戶”),兒媳喪夫招婿6戶,有兒有女戶女兒外嫁全家回遷25戶(簡稱“回遷戶”),加上其他非婚姻居處戶籍入耿莊村3戶,共47戶逐一由本人(夫、妻皆可)或計生專干填寫新設計的表格,從年齡、婚齡、婚居、代居、生育數量等變量中,可大致得到近50年來5代人的(以10年為一代)變化軌跡及其之間的相關性⑥;而《少林辦耿莊村1990年~2011年出生情況表》則為出生性別比變化提供了便利⑦。

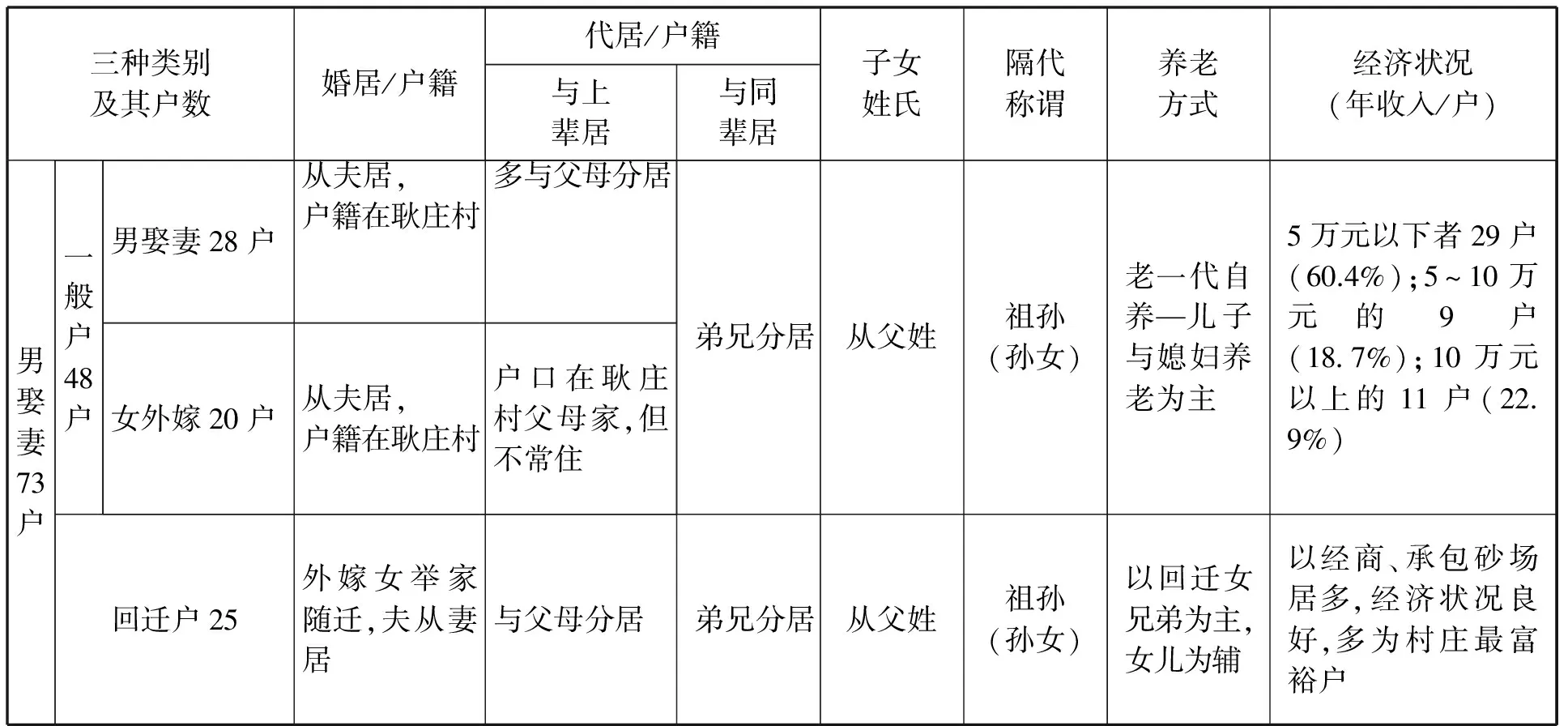

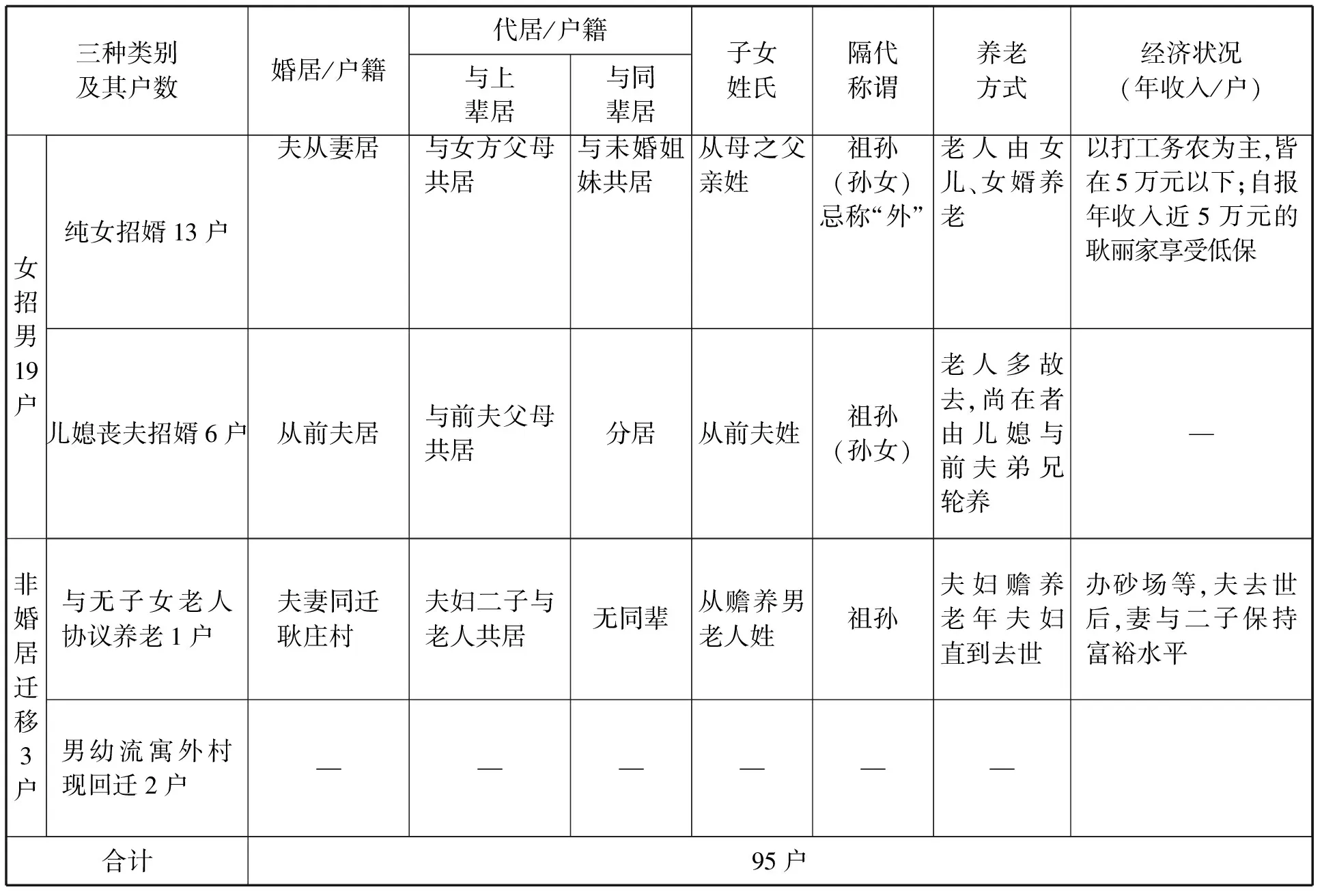

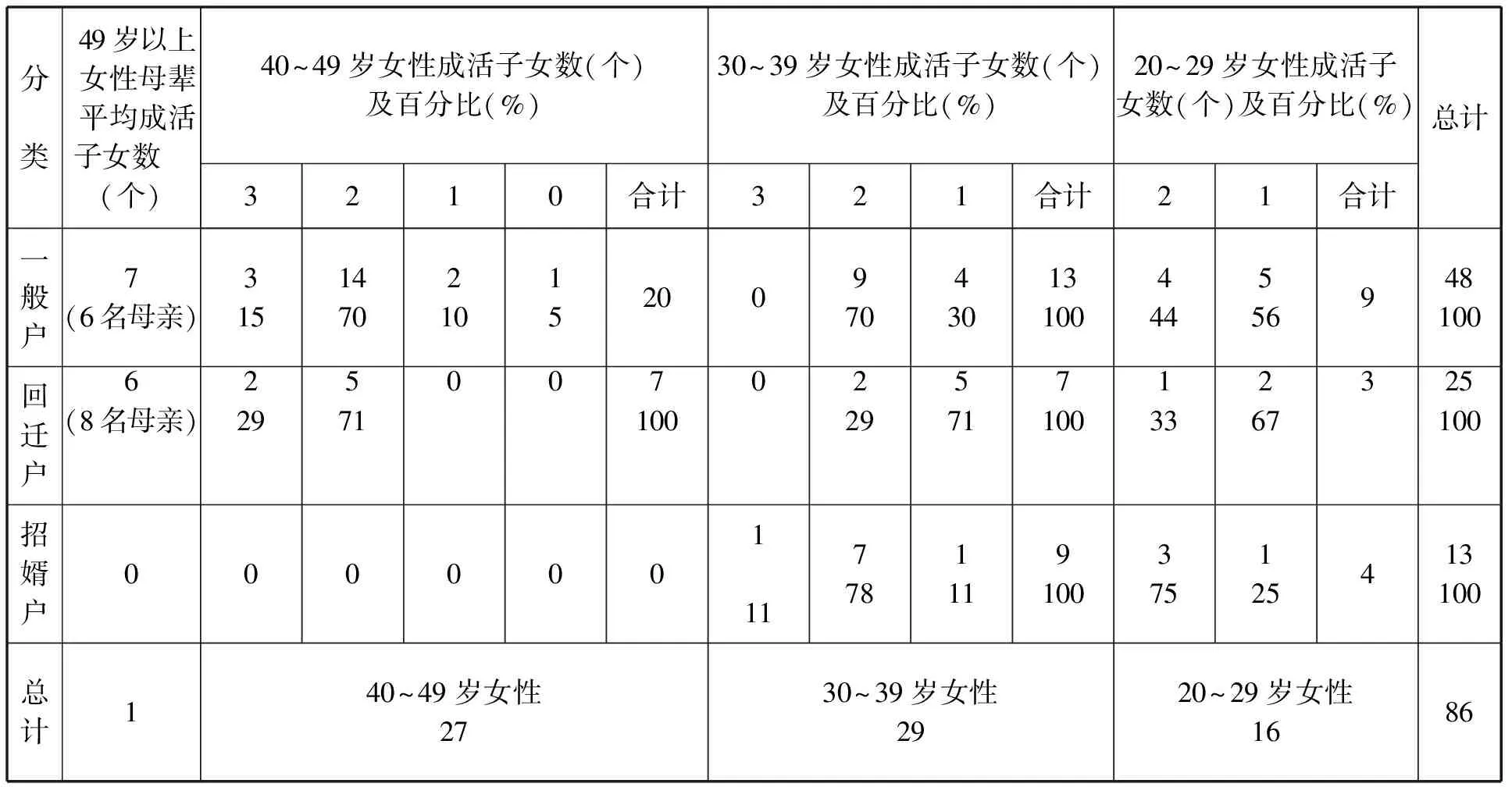

1.對95戶婚姻、戶籍與家庭狀況的分析。這95份樣本占耿莊村總戶數的25%。為了進行對照,將婚居變動戶(以“純女招婿戶”和“回遷戶”作為具有統計意義的代表)與因襲傳統婚居不變的戶(“一般戶”)家庭的有關信息列表(見表2)如下:

表2 95戶婚(代)居/戶籍分類及家庭有關信息

續表

注:列表內容是將本村提供的表格數據與調研中座談會和個別訪談結合參照整理而成。

從表2可以看出,第一,男婚女嫁仍是婚姻成立和存續的主流,也就是父系制婚姻之“經”。從全村戶籍統計來看,男婚女嫁355戶,占93.4%,其中男娶媳330戶,占87%,是經中之“經”,而女外嫁舉家回遷的占6.6%,不過是耿莊村與時俱進的審勢之變。另有外嫁女戶口未遷,但常住夫家,一般情況是耿莊村比夫家更富裕,耿莊村的寬松政策助長了這一趨勢。至于女招男的19戶(5%)則是對父系婚姻之經的權變,且古來已有,作為制度措施,20年以前在村莊實行也是耿莊村獨具。從1992年至今,13戶純女戶(3.4%)100%招婿。占全村1.6%的6戶兒媳喪夫招婿(實際是公婆招子)在別的地方更少見,算是招婿的一種變例,目前養子和贍養公婆都不是最主要的需求,前夫多有兄弟輩,子女多已長大成人。

第二,值得關注的是,招婿戶的姓氏(孩子的姓氏從母之父姓),代居(三代同居)和隔代稱謂以“祖”“孫”相稱,分別滿足了父系家庭傳宗接代、養兒(女)防老的基本功能,不過是用“權代”的策略實現“守經”的目標,帶有“性別表演”的“擬父權制”性質⑧。

第三,有意思的是回遷戶,丈夫姓氏的不容動搖也值得深思,即使遷回耿莊村生育的兒女,也一律姓父親的姓氏,這與招婿戶必須姓女方父親姓氏形成鮮明的對比⑨。可見,父權制仍拖著一條長而割不斷的父系尾巴。

2.生育數量的代際變化。目前回收的95份“婚居模式調查簡表”中,生育數量的代際變化統計以“一般戶”“回遷戶”和“純女招婿戶”共86戶,作為統計分析樣本;以10年為一代,以40~49歲女性為基點,上溯其母輩,下考10年一代的女性(30~39歲,20~29歲)生育數量(見表3)。

表3 三類戶30年來生育數量變化一覽

表3顯示,三種類型婚居方式隨著時間的推移,都大幅度降低了生育數量。具體說來:

第一,關于一般戶與回遷戶。從今上溯,1960年代出生、年齡在40~49歲的女性是生育數量減少的拐點,在20年后急劇改變同輩兄弟姐妹6~7個,創造了二孩率70%、三孩率銳減的記錄,這一重要的農村生育史上的大拐點值得關注。究竟哪些因素起了作用,是1980年代中期嚴苛的計生政策,1990年代發家致富的欲望,還是耿莊村婚居自由的措施?即使這三方面同時發生作用,僅從一般戶和回遷戶三孩百分比看,一般戶的15%與回遷戶的29%相比,意味著耿莊村的三孩率僅是外村的一半。

1970年代出生的至2009年在30~39歲組的女性,已經告別了三孩時代,二子女和獨子女戶達100%;不過,回遷戶與一般戶的二孩與獨子女比例倒置(回遷戶獨孩71%,一般戶為30%),又一次證明耿莊村措施對降低出生率拉動的力量。

盡管對1980年代出生至2009年在20~29歲組的女性做出判斷至少需要半年之后,但在一孩率的增長上,一般戶與回遷戶更加趨同。相反,招婿戶的二孩率高于上兩類,這應該是受家庭選擇的結果(不能在下一代再沒有男孩)。

第二,關于招婿戶。招婿戶皆為純女戶。招婿者皆在40歲以下,最大39歲,她們的母輩多在60歲以下,60歲以上的有3戶,生4個女兒,隨年齡遞減出現1戶三女、8戶雙女、1戶獨女。

另外,關于招婿戶的三胎。李麗現年33歲,2003年與郭建結婚,丈夫帶來15歲女兒,2004年、2008年先后生兩個女兒,這也是計生政策所允許的。

3.“婚居自由”、公平對待措施效果與影響的初步分析。(1)對人口與計生的影響。生育數量逐代下降。據本文表2整理,各年齡段大致均有子女數:60歲以上約6~7個;50~59歲均約4個;40~49歲均約3個;30~39歲均約2個;20~29歲均約1.5個(更詳數據見表3)。(2)改善人口結構,降低出生性別比。據“少林辦耿莊村1990~2011出生情況表”提供的數據可以看出:從耿莊全村的出生性別比來看,1990年是出生數量的高峰(47),到1994年始下降(16),伴隨著出生數量的急劇下降,從1995年開始,出現連續10年的出生性別比失衡;從2005年開始出現拐點,在以后的6年中,出生性別比對前有所校正,盡管有的年份偏多男,有的年份偏多女,整體看來,男女出生性別比還是均衡的。婚居變革措施是否起作用,需從調查研究深層原因與影響因素做進一步分析。但從目前的數據可以肯定,耿莊村的措施是有效的,其相關性需要探索。近20多年,2個子女的家庭普遍出現,比起周邊村莊來,耿莊村措施的作用就顯得更大些。

(二)案例分析:婚居變革對家庭養老的影響

1.婚居變革帶動代居變化,老人晚年家庭照顧有了保障。婚居變革的家庭,純女(無兒有女)戶招婿是婚居變革最徹底的類型,對家庭養老困難的緩解作用也最直接、明顯。從表1看,所有的純女戶都招婿(至少有一女招婿),且婚后都與女方父母同住,也就是說,婚居的徹底變革的招婿類型直接導致代居制的變化,目前,中原地區一般兒子結婚后與父母分居,結婚一個分出一個,等小兒子結婚后,造成老人連住所也得不到保障的現象時有發生,生活拮據。而耿莊村因婚居變革引發的家庭養老的變化表現在三個方面:

(1)招婿與回遷:女兒養老模式。耿莊在招婿家庭中,老人的生活照顧、精神慰藉以及生病看護、出資方面由女兒女婿全部承擔。老人的幸福感、安全感的提升也值得關注。招婿入門的25歲的耿園告訴我們:父母對現在的生活很滿意,母親說,平時有什么話都可以給女兒說,心里舒坦。最使母親高興的是在女兒的勸說下老伴戒了煙,過去她怎么勸說老伴也不管用,耿園對父親連勸帶嚇唬,終于使其戒掉了煙。耿園說:“戒煙看來是小事,我說輕說重沒關系,要是媳婦說就不行了。我爸也說,還是閨女貼心啊,關心老爸。我也真為老爸的健康擔心啊!”

在耿莊村,“婚居自由”還表現在純女戶外嫁回遷和招婿并存,這已打破多女戶只許招一婿的限制,邁出了新的一步。二組村民張寬有3個女兒,大女張素1996年外嫁,二女張芳1999年招婿,張芳小家庭4口與父母和未婚妹妹7口之家住在一起;2003年張素攜丈夫和一子一女回遷,按照村莊規定給張素撥宅基地另蓋房住,但與父母距離很近,這樣就有2個女兒2個女婿同時照顧老人了。張素說,除了平時照顧老人,父母看病也與妹妹分攤費用。張素說,父母感到比有兒子的人家還心滿意足。

(2)多種婚居、代居模式:家庭和養老多元化。由于招婿、招夫、回遷多種婚姻與居住模式并存,耿莊村形成不分戶或分戶分居但仍定期同炊聚集的家庭。聯合家庭(準聯合家庭)數量和規模一般大于其他村莊,所以耿莊村戶均人口遠高于其他村莊,達到4.95%,其原因就在于此。如一般戶中35歲的四組村民耿軍,與弟弟各是4口之家的核心家庭,他與父母住一起,與弟弟共同經營砂場,父親承包果園,加上1個妹妹,11口人實際經常聚居同炊,大家族其樂融融,在經濟活動中家庭成員能互相幫助、共同致富,精神上也獲得了慰藉。

對有兒有女戶的老人,回遷的女兒對父母照顧、看病特別是情感慰藉上周到,改變了過去單一的由兒子兒媳養老的舊模式,建立了以兒子兒媳為主的兒女共同養老的新模式。以前老人最擔心的是生病,現在“子女都給錢”,或者商商量量“兌錢”,成為普遍的做法。

總之,婚居方式的變化直接影響代居,純女招婿戶100%與父母同居同炊,方便對年老父母的照顧,其他戶也錦上添花,使老人的晚年家庭照顧有了生活照料與情感慰藉的保證。

2.更多的包容,非親非故的協議養老特殊代居模式。耿莊村不但在有親緣關系的婚、代居變革方面做了有益探索,更把代居在個人需求與選擇擴展到非親緣的家庭之間。如村民耿新燦夫婦年老多病,無兒無女,外村一對夫婦自愿上門與老人、村莊簽訂三方養老協議。8年后,老兩口相繼去世,上門為其養老的夫婦中的丈夫也車禍身故,妻子先后為3人料理后事,撫養子女。其行動令村民感動,在二輪土地承包時,村里仍然按4口人標準分給她承包地,村民對不同類型的家庭與代居模式有了更多的包容。

3.多樣的婚居/代居模式促進社區和諧。在訪談中,耿莊村民、村干部一致認為,家庭和諧在耿莊村成為風尚,帶來了村莊的和諧。人們說,經濟富裕了,大家開始注意自己的形象。還有的說:都忙著發展掙錢,哪有工夫鬧矛盾?如果不孝順不養老,弟兄不和睦,與鄰居鬧糾紛,“坐人群中丟人”。有兒子的老人說,現在女兒女婿能養老,兒子兒媳們都比著對老人好,有個別婆媳不和的,村里還教育引導。耿莊村有一個百人女子盤鼓隊,新中國成立60年大慶她們把盤鼓敲到了北京,領隊的耿書記給每個盤鼓隊員出資買北京烤鴨,叫她們帶回家給婆婆吃。有一家婆媳多年不說話,這回也解開了疙瘩,婆婆逢人說自己媳婦疼老人。“婚居自由”的變革帶來了家庭-社區和諧的連鎖反應。

四、從社會性別角度審思“婚居變革”

(一)出臺措施與顯現效果的時間差序

耿莊村婚居變革具有國內開路先鋒的意義和實踐價值,值得更多地方借鑒和推廣。好的措施產生正面效應需要時間與新措施的跟進,不能急于求成與坐待觀效。耿莊村1984年出臺了“婚居自由”第一個措施(鼓勵男到女家),直到1993年才有了第一個招婿戶,其后有5戶招婿,本世紀第一個10年新增7戶。男到女家的提倡為什么遲遲未能生效?一是有無需求用戶,二是慣習影響。不止是耿莊村,慣例是純女戶才招婿,很多地方沿襲多女戶只能招一個。盡管在2010年修訂《村規民約》時寫上了“婚居自由,有兒有女戶、純女戶均可男到女家。男到女家落戶者,優先享受本村村民待遇”,但兩年來并無響應者。可見,真正實現“婚居自由”特別是男到女家的自由選擇,還有相當遠的距離。

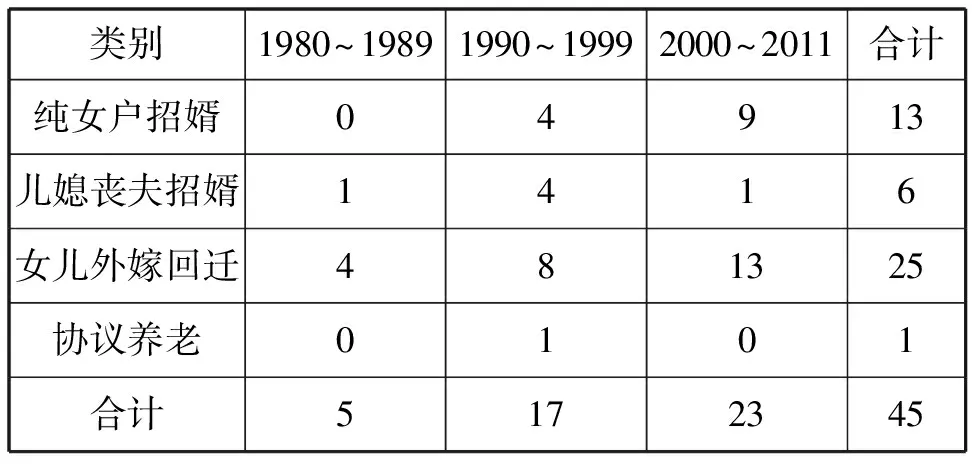

事實上,純女戶招婿與出嫁女回遷,在目的、運行、功效方面相距很大:前者是解決生存、后繼的根本問題,后者是尋求發展、錦上添花;前者的阻力主要來自社會文化的性別歧視,后者主要決定于村莊資源與村治規則;后者當事人有主動性,行政上易操作且立竿見影,前者當事人出于無奈,不得不進行如此選擇。所以,耿莊村外嫁女回遷比純女戶招婿早了近10年。耿莊村干部將符合中國農村實際的合情、入理、遵法的“中國式的正義論”(或曰“中原農村的正義論”)理解并運用得純熟有效,外嫁女回遷才成了“婚居自由”的最早的也是最大的受益者。直到1990年代中期以后,回遷、招婿才蔚然成風。下面是婚姻、居所與戶籍變動戶在時間和規模方向的簡表(表4):

表4 婚、居變動不同時間變量與數量一覽

(二)“婚居自由”能堅持與見效是多種因素共同作用的結果

從訪談來看,耿莊村之所以能推出并落實“婚居自由”,除了村干部的政治敏銳、責任感與魄力外,還與多種因素相關。

第一,順應了經濟發展需要。村莊集體擴大經營規模和產業門類足以吸引并容納外來人口入戶;外嫁女舉家回遷有積極性且村莊環境能通暢無阻。

第二,生育率下降與年輕一代父母生養成本計算有關。新一代農民新的經濟理性覺醒,計算生養孩子(特別是兒子)成本非常精確,如三組組長耿良,39歲,他的父母生了7個兒女(3個女兒,4個兒子),而他是雙女戶,不再生了。他給我們算了一筆賬:1個孩子的教育、成家費用至少50萬元(結婚7~8萬元,上學10萬元,如果生兒子蓋房子20~30萬元),還不包括吃、穿、治病等開支。他說,叫他多生也生不起呀!

第三,生活方式與價值觀念的急劇變化。在座談中,許多年輕人都說自己的人生觀、生活方式與老一代相比改變太大了。耿良告訴我們,他們在勞動之余,還要與妻子、兒子在附近旅游、野餐。他說:“過去是父母把孩子‘養活’,現在我們的生活要講質量,對孩子養育也是不講數量要質量。”耿君也說:“我們小時候不重視上學,現在不上學不行,不培養孩子今后怎么在社會上生存?我們要做負責任的父母!”

婚居變革在耿莊村產生的積極變化,確實是多種因素在起作用。對此村干部有著清醒的認識,耿主任一再強調說:“這是國家大政策背景下的小措施見了效,計生政策,男女平等,改革開放,發展經濟……沒有大政策背景做后盾,只是耿莊村的小措施是不能奏效的。但是,沒有小措施,大政策再好,也無法在一個村莊落實……”

耿主任“大政策”與“小措施”的辯證法值得每一個志在改革的村莊深思并效法。

(三)局限和突破

盡管目前耿莊村的“婚居自由”、公平對待的措施對計生、養老、家庭和諧、經濟發展有著積極意義,有的措施甚至具有創新意義(如“全家回遷”),特別對撬動父系制婚居的僵硬模式,對改變重男輕女觀念有積極意義,但與動搖父權制的根基還有相當大的距離。連最有“革命性”的招婿(從妻居),在耿莊村也顯然延續了以男性為中心的父子傳承的傳宗接代的經典模式,只是在兒子中斷時由女兒權代兒子接續血統(祖孫稱謂)、姓氏(從母之父姓)、財產繼承(經女而傳孫——實為外孫)。得出這一結論的又一個有力的證據是13戶招婿家庭,12戶都有兒子,一戶自填2歲獨女的也可能繼續生育,可見生男的意愿依然強烈。

這使我們再回到作為基本法的《婚姻法》,婚姻自由——結婚和離婚這兩個“自由”是個人層面的,沒有涉及制度結構資源,而“婚居自由”是觸動父權制基本結構的,所以阻力重重。因此,目前不論怎樣的婚居戶籍的變革,都不對家庭父權制產生撼動,充其量是在剛性結構中增加一些彈性與空間,以解決實用性的家國之需。如何從戰略上改變性別制度結構和性別關系,應是學界和國家政策層面認真考慮的。

注釋:

① 杜芳琴、梁軍執筆《周山村村規民約修訂紀實》,中央黨校婦女研究中心性別平等政策倡導課題組的著作《悄然而深刻的變革——周山村村規民約修訂紀實》,河南人民出版社2009年8月出版。

② 參加這次調研的有杜芳琴、劉澄、歐陽秀珍、靳豆豆、張玲和岳俊曉,靳豆豆整理全程錄音資料,杜芳琴和劉澄分別撰寫研究報告,本文就是在調研報告基礎上的研究之一。感謝課題組、調研組與耿莊兩委和村民對該調查研究的支持。

③ 以上材料來自對耿莊村黨委書記耿松有和村委會主任耿銀濤的訪談。下面引述皆來自本次調研小組訪談和個人訪談,感謝靳豆豆的錄音整理。

④ 三類人員:男到女家落戶23戶;閨女嫁出回遷戶25戶;整戶遷入戶3戶。共計51戶。

⑤ 干部認為三類人員是婚居自由的三種類型,是村莊的“婚居自由,公平對待”措施的產物,具有同樣促使計生發生變革的意義;調研組認為第一類應將純女戶的男到女家落戶與丈夫早逝形式上是媳婦招婿實則是公婆招兒進行區別,第二、三類沒有什么調整。三類人婚居對生育和養老的影響有所區別,見后面的分析。

⑥ 調研中發現,耿莊女兒出嫁后戶口不遷出比較普遍,因為沒有分戶,所以不統計在內,估計約20人左右。這一戶籍的靈活規則對男女平等的意義也是明顯的,在耿莊外也較少見。

⑦ 共歷21年半,這里按21年來(1990~2010)統計數據進行分析。

⑧ 招婿戶夫婦生育孩子的姓氏在13戶中只有一個通融的例子,是耿紅與劉濤夫婦,生育兩子,長子從母姓,次子從父姓,兩個兒子年齡相差10歲。劉是黨員和村民代表,經營砂場,究竟是男方較高的社會地位使他具有姓氏的磋商權,還是因女家的開明,值得進一步調查。

⑨ 回遷戶李萍、耿芝、張素都是此例。

⑩ 因作者承諾數據提供者只供分析研究而不同意公開而不得不略去該表。