“中國近現代史綱要”專題教學框架設計

王令金,王育松

(青島大學, 山東 青島 266071)

“中國近現代史綱要”是當前高等學校根據“教社政[2005]5號”及其實施方案“教社政[2005]9號”文件精神給本科生開設的一門必修的思想政治理論課。總結這些年來的開課經驗,人們大都認識到,實行傳統“章”“節”式教學越來越不受學生歡迎,而專題教學被人們看好。當此之際,我們研究如何搞好專題教學。

一、指導思想與基本原則

(一)專題教學要貫徹“教社政[2005]9號”文件精神

“教社政[2005]9號”文件規定了“中國近現代史綱要”課的教學內容、教學目的以及教學時間,這是我們實行專題教學的行動準則。其中教學內容就是“一個主題”,即“主要講授中國近代以來抵御外來侵略、爭取民族獨立、推翻反動統治、實現人民解放的歷史”。這個內容就是中國近代史,體現在教材中,就是上編和中編,共七章,約占教材內容的2/3。除此之外,當然還要講授中國現代史,即教材下編,共三章,約占教材內容的1/3。教學目的就是“兩個了解”“三個選擇”,即“幫助學生了解國史、國情,深刻領會歷史和人民是怎樣選擇了馬克思主義,選擇了中國共產黨,選擇了社會主義道路”。最近幾年,又添加了“選擇了改革開放”一項,這意味著要適當加大中國現代史部分的教學。教學課程就是2學分,大約三十多個學時[1](p219)。我們講專題不能離開主題,相反,要更好地圍繞主題擬定專題、精選材料,加以論證。

(二)專題教學要將教材體系轉化為教學體系

當前,“中國近現代史綱要”教材的編寫采用的是“通史”體例,即以時間縱向線索由遠及近展開敘述,涉及面廣泛,其自身不能體現重點、難點、熱點和疑點,給人一種“面面俱到”而又“面面不到”的感覺。如果我們按照這種體例照章分節、按部就班地去教學,只能蜻蜓點水,收效甚微。因此,我們必須將教材體系轉化為教學體系,即將教材的“通史”體系轉化為教學的“專門史”體系。例如,在中國近現代史上,諸多歷史事件都提到農民土地問題,像太平天國、辛亥革命、土地革命、抗日戰爭、建國初期的土地改革運動以及改革開放中實行的“家庭聯產承包責任制”等。針對這種情況,可以擬定一個教學專題,題目是“中國農民土地問題的真正解決”。在這個題目之下,分述各個時期解決土地問題的方案、措施、辦法以及結果等具體問題。

(三)專題教學要覆蓋教材的主要內容

專題教學絕不能離開教材內容隨心所欲地講授,相反,要緊扣教材內容擬定教學專題。實行專題教學,是為了更有重點、更有特色、更有針對性,也就是更集中、更明確、更突出地講授教材內容。對教師而言,要求更加熟練、更加靈活地掌握教材內容,駕馭課堂教學。從教學內容的廣度看,原則上要覆蓋教材的主要內容,否則,就是未完成教學任務。鑒于此,我們要全面系統深入地把握教材內容,精心設計教學專題,講好每一堂課。要防止兩種傾向的出現,一種是將分人分段教學視為專題教學。另一種是從教材中挑出幾個問題講一講,而將大部分內容撂給學生自學。

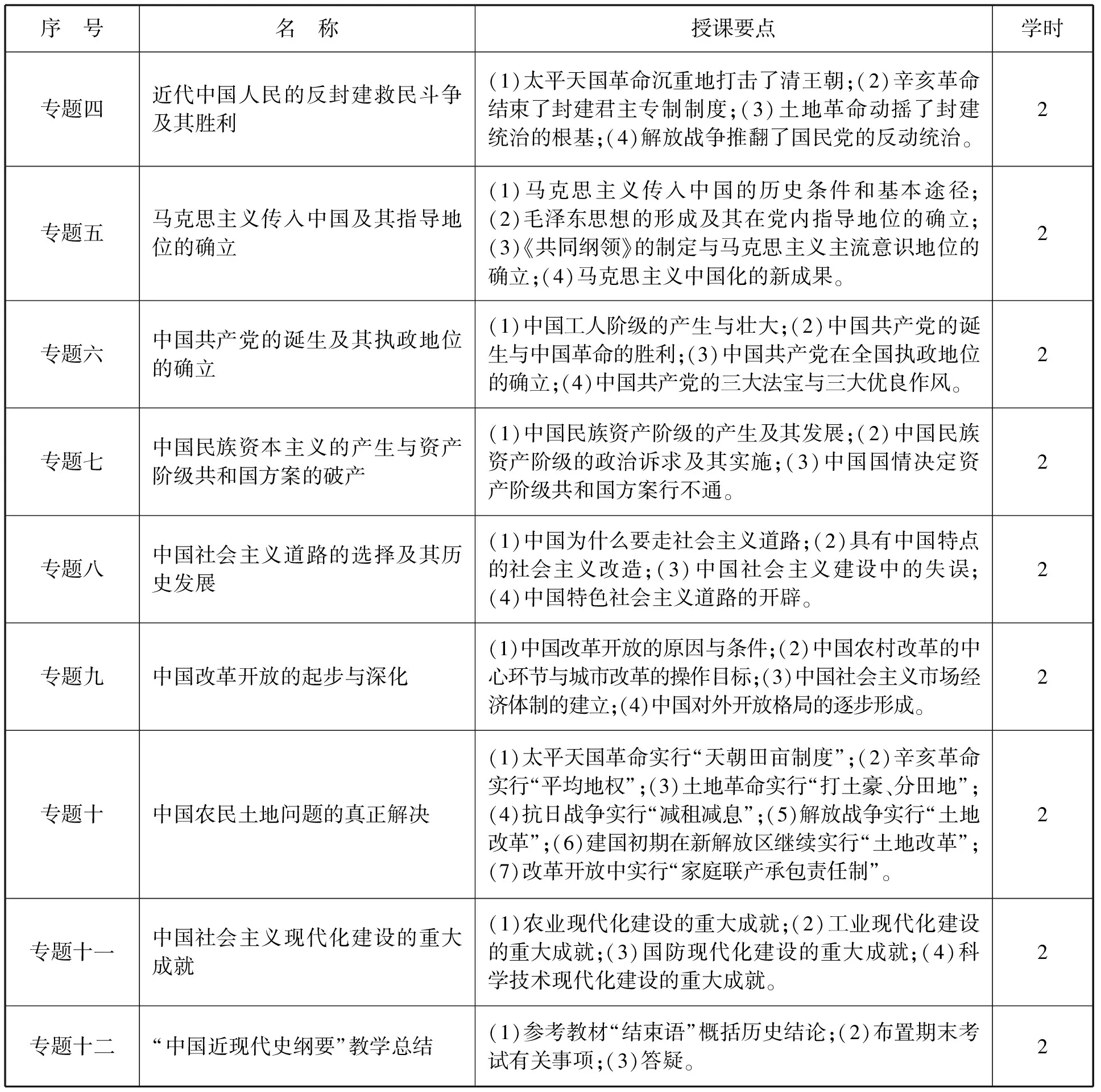

二、專題擬定與授課要點

當代大學生在中學階段已經學習過“中國近現代史”課,對中國近現代史有所了解。“中國近現代史綱要”課的開設,旨在從思想政治理論角度去強化學生的立場、觀點和方法,從而提高學生的思想政治理論水平。鑒于此,我們完全可以打破教材框框[2],重新擬定教學專題,選擇授課要點,以進行教學。按照教育部文件精神,本課開一學期,每周兩節,共約三十幾個學時,期末為考試課。根據上述實際,擬定教學專題及授課要點。

在實施專題教學當中,還有一個不可忽視的教學環節,即實踐教學。在“教社政[2005]5號”文件中明確規定:“高等學校思想政治理論課所有課程都要加強實踐環節。”[1](p216)所以,在安排教學時間時,要留出時間,讓學生參加社會實踐。

序 號名 稱授課要點學時 專題一“中國近現代史綱要”學習導論(1)課程簡介;(2)學習目的;(3)學習方法;(4)學習要求。2專題二近代中國基本國情概述(1)近代中國社會性質的演變;(2)近代中國社會的主要矛盾;(3)近代中國人民的歷史任務;(4)近代中國革命的必要性、正義性和進步性。2專題三近代中國人民的反帝愛國斗爭及其勝利(1)兩次鴉片戰爭中清軍將士及人民群眾的英勇斗爭;(2)中法戰爭、甲午戰爭中清軍將士及人民群眾的英勇斗爭;(3)抗擊八國聯軍侵華戰爭中清軍將領的英勇斗爭;(4)全民族的抗日戰爭及其偉大勝利;(5)帝國主義永遠不能滅亡中國的根本原因。2

續表

三、考核方式與成績評定

“中國近現代史綱要”課按照專題教學模式進行教學,仍然需要教學效果的檢查,即實行考核。從操作層面上講,考核仍然需要平時考核和期末考核。其“考核形式與評價從總體上說要與教學的指導思想、目的要求和重點難點等相一致,應該將這些教學要件落實到教學效果的檢查上來。”[3]

就平時考核而言,應當包括課堂出勤、課堂表現、課外實踐(包括作業)等幾個方面。從最近幾年的教學實際來看,首先要抓好學生到課率,這是課堂教學至關重要的一步。只有學生進了課堂,老師的教學才能發揮作用。近些年來,有的出版物公開散布“讀書無用論”,兼而散布“無政府主義”,什么“考研等同于安樂死”,什么“不逃課的學生不是好學生”,等等。這些奇談怪論在學生中流行甚廣。而且,很多學生對不及格視若平常,無羞愧之感。甚至有的學生干脆不參加正常考試,只等著“補考”。因此,補考的學生比肩接踵。這種現象擾亂了正常的教學秩序,也影響了學生的心理健康,是對教育事業的褻瀆,是對學校規章的踐踏,必須予以制止。作為思想政治理論課的教師,擔負著教書育人的神圣使命,理所當然地要對這種現象進行批評。同時,如果我們能將學生到課的情況記入其學習成績,就會引起學生重視,遏制曠課現象的發生。要獎勵到課,懲罰曠課,嚴格補考。在學習態度、回答問題、完成作業等方面,要實事求是地給學生記錄成績,并加以區別,不可統統都一樣。在課外實踐方面,要考查學生的參與熱情、認識深度和實際能力、實際水平。同時,要注意對學生進行指導和培養。

在命題形式上,既要注意擬定一些客觀性的題目,以考查學生對一般歷史知識的了解和掌握程度,更要注重擬定一些主觀性的題目,以考查學生分析問題和解決問題的能力。在二者比重的權衡上,主觀性題目的分值應大一些,其比例以4:6或3:7為宜。這樣,可以引導學生不以死記硬背為訣竅,而以靈活掌握為目的,進而培養學生理論聯系實際的好學風。

在平時成績與期末成績的比重方面,應加強平時成績的比重。這些年來,許多學校“平時成績”只占20%(抑或30%),“期末成績”占80%(抑或70%)。這種比重權衡,使得許多學生不重視平時學習,只待期末背水一戰,甚至期末也只是突擊而已。為解決這個問題,必須從改變考試分值比例入手。從某種意義上講,考試就是指揮棒。我們認為,平時成績與期末成績之比,可定為4:6或5:5。

我們還設想,在學生學習總成績(百分制)中拿出10%的分值讓學生自我評價。可授權班委會和團支部,對其班級同學進行評價,給出成績。

專題教學設計,是實施專題教學的前期工作。以上框架設計是初步的總體的設計,許多具體的內容細節,需要我們在備課以及教學過程中去考慮安排。唯有如此,才能真正搞好專題教學。

參考文獻:

[1] 教育部社科司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949~2006)[Z].北京:中國人民大學出版社,2007.

[2] 本書編寫組.中國近現代史綱要(2013年修訂版)[M].北京:高等教育出版社,2013.1-14.

[3] 王令金.中國近現代史綱要教育教學研究[J].山東教育學院學報,2007,(6):33.