浙江省流通產業區域競爭力評價*

浙江工商大學浙江水利水電學院 鄭書莉

浙江工商大學 盛 亞 曹玉香

浙江省流通產業區域競爭力評價*

浙江工商大學浙江水利水電學院 鄭書莉

浙江工商大學 盛 亞 曹玉香

一、問題提出

隨著市場經濟的日益繁榮,流通產業在我國國民經濟運行中的作用不斷提高,流通逐漸由被動地連接生產和消費的中介轉變為主動地對生產和消費發揮引導作用的重要產業,其重要性已得到理論和實踐界的充分肯定。盡管隨著生產和消費的快速增長,流通產業也得到了快速發展,但其增長遵循的是由經濟體制改革引發資本等生產要素注入的被動成長路徑,流通產業自身能動力不足使其達到最優流通效率水平,仍以粗放式增長方式為主,流通業競爭力仍顯不足,對經濟增長的引導作用仍有待提高。

浙江省GDP多年來在全國名列第三四位,然而其流通業競爭力的綜合評價在全國排名次于廣東省、北京、上海、江蘇省和山東省,居于第六位,可見其流通業競爭力與經濟發展水平競爭力耦合程度較低,這從整體上形成經濟發展的限制因素。伴隨著世界經濟增長減緩,浙江省外向型經濟遭遇巨大挑戰;但近期上海自貿區給長三角地區帶來了虹吸效應和溢出效應,浙江省要通過“跨境電子商務自由貿易試驗區”項目實現與之對接,商貿流通能力成為必要的配套條件之一。對浙江省十一個地區的流通產業競爭力進行評價和比較,一方面有助于考察其對經濟的貢獻程度及與經濟發展的耦合程度,另一方面有利于客觀評價每一個地區流通業發展的短板,對于提升區域流通產業競爭力和推動經濟轉型發展提供理論及現實依據。

二、文獻綜述

已有的研究成果基本遵循“商品流通—商品/資金流通”的過程定義流通的概念。馬克思對商品流通的定義是:“每個商品的形態變化系列所形成的循環,同其他商品的循環不可分割地交錯在一起,這全部過程就表現為商品流通。” 日本學者田島義博(1962)將流通定義為“商品從生產者到消費者轉移的現象或為轉移而進行的活動”。以上兩個定義都側重考慮了商品轉移過程。Fred.E.Clark(1990)、保田芳昭和加藤義忠(1988)則在“商品流通”這一表象基礎上指出了流通連接生產和消費的紐帶作用。日本商業學會定義委員會對流通的定義“流通是產品從生產者到消費者的社會性、經濟性轉移”開始關注到流通的經濟性。因此狹義的流通就是指商品流通,廣義的流通過程還包括指資金的運動過程。

產業競爭力研究可分兩個層面: 一是國際產業競爭力,二是區域產業競爭力。由于本文旨在通過對浙江省區域流通產業競爭力評價,了解八年來各區域流通產業競爭力的排名變化,發現各區域流通產業的發展短板,因此以區域產業競爭力層面為研究對象。已有的研究成果分別從流通產業的功能角度和競爭比較的角度給流通產業競爭力下了定義,本文參考Richard H.K. Vietor (2007)對競爭力的理解,著眼于浙江省各區域流通產業在國內市場上的競爭地位,認為流通產業競爭力是某一區域的流通產業能夠比其他區域的流通產業更有效地提供商品或服務的綜合素質能力。按照現代產業經濟理論,產業素質主要包括產業組織合理化水平和產業技術水平兩個方面。因此在對流通產業競爭力進行評價時,亦需要考慮流通產業組織水平和產業技術水平。

現有的流通產業競爭力評價指標體系包括包容性指標體系和集中性指標體系。包容性指標體系涵蓋評價指標較為全面,其中最具有代表性的《中國城市流通競爭力報告》(2012)包括了規模、結構、密度、設施、效率、貢獻力、輻射力、成長力八大流通特征下的41個評價指標;洪濤、鄭強(2002)提出了城市流通力的綜合評價指標體系,包括政府支持指標、總量指標、發展水平指標、經濟效益指標、對城市經濟貢獻指標等六大一級指標體系以及13個二級指標;宋則(2003)提出從流通規模、流通貢獻、流通效率、流通環境、流通效益、流通組織化程度、流通結構、流通人才、流通信息化、流通方式、流通成本等11個方面的評價指標,建立流通產業現代化評價指標體系;石憶邵、朱衛峰(2004)構建的指標體系包括規模指標、增長指標、市場潛力、業態及結構指標、國際化指標、基礎設施和服務設施條件、社會經濟水平,更多考慮了流通產業發展的基礎條件和國際化趨勢。

集中性指標體系將評價的核心問題聚焦在“競爭力”上,構建的指標體系一般包括規模競爭力、增長競爭力、結構競爭力和效益競爭力等。從流通產業和流通企業層面評價流通產業競爭力的指標則有流通規模、流通結構、流通方式、流通效率等指標。

綜合已有研究成果發現目前流通產業競爭力概念理解存在差異,文獻中出現了流通產業競爭力評價、流通現代化評價、流通力評價等多個概念,這直接影響了作者對流通產業競爭力評價的側重點選擇。從指標體系的構建上看,評價體系研究成果由于理論依據選擇的欠缺或差異,對流通競爭力覆蓋范疇理解不一,導致各類指標取舍不同;指標選取和權重賦值的依據不足,表現出隨意性,從而大大降低了評價結果的科學性和可靠性。

三、評價指標構建

(一)評價指標構建的理論依據。

自亞當·斯密的絕對優勢理論,大衛·李嘉圖的比較優勢理論,弗農、克魯格曼等的動態比較優勢理論之后,有關產業競爭力的研究出現了技術差距理論、產品生命周期理論和規模經濟理論等。邁克爾·波特在《國家競爭優勢》一書提出的“鉆石模型”為產業競爭力研究提供了一個較為完整的框架。促進了人們對國家、產業集群和企業競爭力的研究,得到了廣泛的驗證和認可。本文將以“鉆石模型”為理論基礎,結合已有的研究成果和當前經濟技術發展現狀,遵循針對性、可操作性、前瞻性原則,圍繞流通產業競爭力概念來構建流通產業競爭力評價指標。

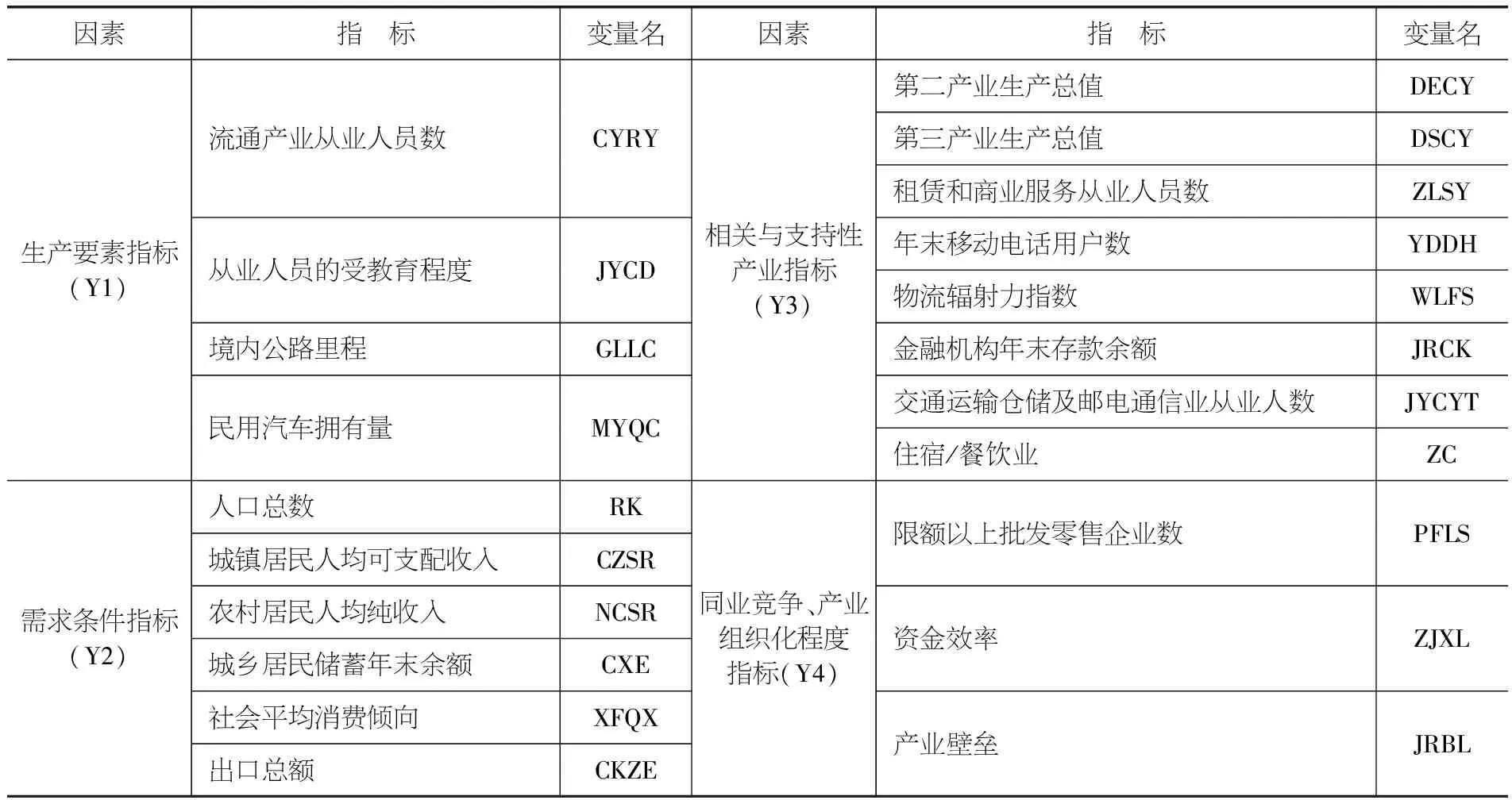

(二)評價指標體系。

波特提出的鉆石模型理論認為產業競爭力由生產要素、需求條件、相關和支持性產業、企業戰略與結構和同業競爭、政府、機遇六個要素共同決定,其中前四項是關鍵要素,后兩項是輔助要素,六要素之間存在互動關系。生產要素主要指產業生產方面的表現,如從業人力資源、基礎設施等;需求條件是指該行業產品或服務的國內需求狀況;相關與支持性產業指區域內是否存在相關供應商和關聯輔助行業;企業的戰略、結構和同業競爭是指企業在特定區域的基礎、組織和管理形態,以及市場競爭對手的表現,這是由行業競爭狀況來決定并反映出來的,李藝、秦玉婷(2013)引入法人單位數作為市場競爭變量,認為法人單位數越多,競爭程度越激烈,對現代服務業的發展也就越有利。但從產業組織化角度看,在保證有效競爭的前提下,合理的組織化程度可以降低流通成本,有效提高流通產業競爭力,因此這里將同業競爭和行業組織化程度作為同一個指標來測度。鑒于本文目的在于考察浙江省市場機制為主導①2011年浙江市場化指數為9.76分,高于全國平均水平2.38分,持續第二年居全國第二;在所有制結構與政府職能轉變兩個方面,浙江排名均為全國第一。卓勇良、潘哲琪:《浙江省市場化進程的變化及影響》,載于《浙江學刊》2013年第5期,第187~192頁。的商品流通系統競爭力的關鍵影響要素,因此,對于政府和機遇兩個輔助因素不予重點考慮。由以上理論得出的初步指標體系(見表1)。

(三)指標說明。

1.生產要素指標。人力資源條件用流通產業從業人員數和從業人員素質來衡量,但由于流通產業從業人員總數數據不可得,因此將各地區交通運輸倉儲及郵電通信業和批發與零售貿易從業人數的總和作為流通從業人員數。從業人員素質則用各市高等學校和中等職業學校在校人數來衡量。基礎設施主要考慮人員和商品流通的必需的硬件設備。因此可以用區域內公路里程、客運總量、②因嘉興市、湖州市、紹興市、舟山市和麗水市的鐵路、航空客運量統計數據均有不同程度的缺省,因此采用公路和水運客運量總和;貨運總量亦如此。貨運總量、民用汽車擁有量、全年用電量和供水總量指標來衡量。

2.需求條件指標。需求條件是指該行業產品或服務的需求狀況,本文認為應全面考慮國內現實需求和潛在需求以及國外需求帶給流通業競爭力的影響。國內市場需求的基本構成要素包括人口、消費能力和消費愿望。其中消費能力用社會消費品零售總額來衡量;消費愿望用消費傾向測量,即現實消費與總收入之比(凱恩斯,1936)。潛在需求用儲蓄額來測量。因此需求條件指標可用人口總數、城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均純收入、社會消費品零售總額、城鄉居民儲蓄年末余額、消費傾向、出口總額來衡量。

表1 流通產業區域競爭力指標體系

3.相關與支持性產業指標。相關與支持性產業指區域內相關供應商和關聯輔助行業狀況。制造業是流通業發展的基礎,二者具有共生關系,近年來電子商務、移動支付等各種技術的應用和普及,使得互聯網技術對流通產業的現代化具有促進作用;運輸倉儲郵電業則是商品流通必需的服務行業。現代流通業是商流、物流、信息流和資金流的集合,因此,工業、金融業、物流業、商業服務業及通信業等屬于流通業相關產業范疇。鑒于針對性和數據的可得性,本文將第二產業生產總值、第三產業生產總值、租賃和商業服務從業人員數、國際互聯網用戶數、物流輻射力指數、金融機構年末存款余額及餐飲業等相關產業的發展程度(用從業人數衡量)作為流通產業相關產業衡量指標,其中物流輻射力指數用地區貨運總量與地區生產總值之比。

4.同業競爭、產業組織化程度指標。企業的戰略、結構和同業競爭是指企業在特定區域的基礎、組織和管理形態,以及市場競爭對手的表現,這是由行業競爭狀況來決定并反映出來的,因此法人單位數可作為市場競爭變量,同時引入限額以上批發零售企業數和企業規模指標、效率指標、產業壁壘等來衡量流通產業組織化程度。由于流通業歷史地位原因,在2007年之前,地方規模以上批發零售企業數沒有進行統計,因此從投資的角度,利用第三產業投資所占比重來反映批發零售業的增長速度。產業壁壘在本文中主要指進入壁壘,Joe S. Bain(1956)認為規模經濟、絕對成本優勢、資本成本和產品差異優勢構成了產業的進入壁壘,但是由于我國流通產業發展動力長期源自經濟體制改革這一外生變量,因此外資的引入對于我國流通產業產生的影響重大而深遠,故用實際使用外資作為產業壁壘的測量指標。其中,限于數據的可得性,流通業資金效率用第三產業的資金效率代替,人員效率則用社會消費品零售總額與流通業從業人員數之比來表示,資金效率則用第三產業生產總值與第三產業固定投資之比來表示。

(四)指標篩選。

對生產要素(Y1)下屬6個指標進行因子分析,抽取一個因子,同時給出該因子得分,需求條件(Y2)、相關與支持性產業(Y3)、同業競爭與產業組織化程度(Y4)亦如此。以各地區四個因子的歷年得分構成面板數據,采用個體固定效應模型,得到面板回歸結果(見表2)。

根據固定效應變截矩模型的估計結果的顯著性水平,完成指標篩選,形成適用于浙江省流通產業區域競爭力的評價指標體系(見表3)。

四、浙江省流通產業區域競爭力評價結果

根據形成的指標體系,再次進行因子分析,因子得分即為浙江省11個地區2005~2012年四個要素指標的得分值,為方便比較與計算,將因子得分投射到[0~100]之間,從而可以形成各地區歷年各要素競爭力的相對排名。將綜合競爭力(Z)作為因變量,Y1~Y4作為自變量,同樣通過因子分析得到11個地區8年的綜合競爭力因子得分,投射在[0~100]之間,得到流通產業綜合競爭力得分和排名(見表4)。通過各地區分項指標比較和綜合競爭力比較,可以發現浙江省流通產業區域競爭力分值區域間差距呈現族狀分布,區域發展不均衡,各地區發展短板不盡相同等現象。

表2 個體固定效應變截矩模型的估計結果

注: ***、**、*分別表示在0.01、0.05和0.1水平上顯著。

表3 篩選后浙江省流通產業區域競爭力指標體系

表4 11個地區歷年流通產業競爭力綜合評價得分排名

續表

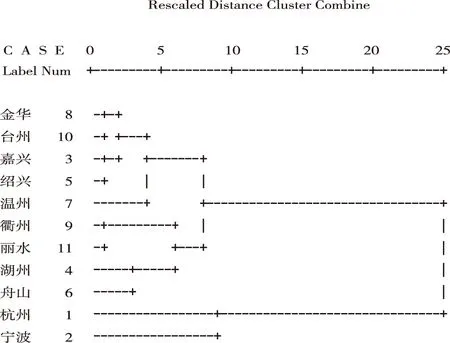

為考察11個地區流通競爭力排名的穩定性,對各地區歷年流通競爭力排名進行非參數配對Friedman檢驗,卡方值為0.512,顯著性水平為0.001,表明2005~2012年浙江省11個地區的流通競爭力排名沒有顯著變化。因此可采用2012年的原始數據進行聚類分析,結果表明(見圖1)11個地區的流通產業競爭力可以分為四個層次,第一層次是杭州市,第二層次是寧波市,第三層次包括嘉興、紹興、溫州、金華、臺州五個地區,第四層次包括湖州、舟山、衢州、麗水四個地區。

杭州流通產業競爭力以其明顯的綜合優勢連續多年位居首位。特別是生產要素指標和相關支持性產業指標分值大大超越其他城市。作為省會城市和長三角的核心城市之一,在經濟一體化的要求下,杭州與上海等城市基礎設施實現了“前瞻式”建設,增強了經濟輻射能力。旅游休閑、金融服務、電子商務、物聯網等支柱產業為提升流通產業競爭力提供了強大產業基礎,經濟的發展又與市場需求形成了相互促進的良性關系。

寧波八年來在四項分項指標方面表現都僅次于杭州,但得分絕對值與杭州差距達到了1/3的水平,其中生產要素和相關支持性產業兩項指標差距是直接原因。寧波具有港口資源優勢,呈現出經濟國際化程度、外貿依存度雙高的局面,這一方面開發了國際市場,提高了市場化程度,但另一方面也過于依賴外需,市場過于集中,國內商品流通的基礎建設、相關產業發展速度較慢。

第三層次的嘉興、紹興、溫州、金華、臺州五地分值分布集中,波動較小。溫州民營經濟有先發優勢,但受2008年金融危機影響,社會消費品零售總額的增長速度出現下降,新型業態發展緩慢。生產要素指標和產業組織化指標與其他四個地區相比無明顯優勢。嘉興地處滬、杭、蘇“金三角”的中心,隨著長三角一體化建設,城際聯動給嘉興商貿流通注射了持續的動力,但也成為規模增長的限制因素。紹興2010年之前綜合競爭力居全省第四位,近兩年略呈下降趨勢,隨著紹興經濟水平的提升和旅游業的發展,商貿流通業的重要性將進一步凸顯,并與其他產業形成良性互動。金華具有區位交通優勢和良好的商貿流通基礎,但是商貿業仍以傳統業態和價格競爭為主,現代網絡技術、管理技術推廣應用尚不到位,市場需求也有待提升和開發。臺州具有沿海區位優勢,汽摩配、橡膠塑料、縫制設備、醫藥化工等產品國際市場需求旺盛,故其基礎設施和需求條件具有一定優勢。但與杭州、寧波等地相比,商貿流通產業仍然存在結構相對單一、組織化程度較低等問題。

圖1 使用平均連接(組間)的樹狀聚類圖

湖州、舟山、衢州、麗水四個地區流通產業競爭力綜合得分居于第四個層次,從分值上來看,與第三層次的落差較大,這說明與其他地區相比尚有很大的發展空間。從生產要素指標等四個指標分別進行比較,這四個地區比較集中地居于后四位,特別在相關與支持性產業方面明顯落后,表明這些地區在流通業現代化的過程中,仍有制造、通信、物流、餐飲等多個基礎產業需要加強。

五、研究結論與不足

本研究在文獻綜述的基礎上建立了流通產業競爭力評價指標體系,利用浙江省11個地區2005~2012年統計年鑒數據,通過因子分析和建立個體固定效應模型進行指標篩選,在此基礎上計算11個地區2005~2012年四個指標分值和綜合競爭力分值,進行排序和比較。發現利用面板數據進行指標篩選,與已有研究成果相比,指標體系避免了主觀傾向和概念擴大化,更符合科學性和針對性原則;2005~2012年11個地區的流通產業區域競爭力排名沒有發生顯著變化,區域流通產業競爭力的構建和提高是區域經濟長期發展的結果;同時也需要多個相關產業協同發展,指標篩選的結果表明,交通運輸倉儲、商業服務、互聯網、電信、物流、金融、餐飲、制造等行業均為相關或支持性產業;各地區因為其地理位置、資源稟賦和支柱產業的不同,流通產業競爭力與經濟發展的耦合度仍需要進一步研究。

[1]劉振濱:《我國流通產業成長路徑研究》,載于《商業研究》2010年第11期,第37~43頁。

[2]劉根榮、付煜:《中國流通產業區域競爭力評價——基于因子分析》,載于《商業經濟與管理》2011年第1期,第11~18頁。

[3]劉婷:《我國圖書流通效率的評價和實證研究——以浙江省為例》,浙江工商大學2012年碩士學位論文。

[4]Fred E. Clark.Criteria of Marketing Efficiency [C]The American Economic Review,1921(2):214-220.

[5]保田芳昭、加藤義忠著,江虹譯:《日本現代流通論》,上海大學出版社2009年版。

[6]徐從才:《流通理論研究的比較綜合與創新》,載于《財貿經濟》2006年第4期,第27~35頁。

[7]石憶邵、朱衛峰:《商貿流通業競爭力評價初探——以南通市為例》,載于《商業經濟與管理》2004年第5期,第114~121頁。

[8]楊亞平、王先慶:《區域流通產業競爭力指標體系設計及測算初探》,載于《商業經濟文薈》2005年第1期,第2~6頁。

[9]陳紅兒、陳剛:《區域產業競爭力評價模型與案例分析》,載于《中國經濟問題》2002年第5期。

[10]管懷鎏:《論產業素質》,載于《江淮論壇》1997年第2期,第27~34頁。

[11]中商流通生產力促進中心:《中國城市流通競爭力報告2012》,中國經濟出版社2013年版。

[12]洪濤、鄭強:《城市流通力的內涵及其相應指標體系的建立》,載于《商業經濟與管理》2002年第11期,第10~14頁。

[13]宋則:《中國流通現代化評價指標體系研究》,載于《商業時代》2003年第7期,第4~5頁。

[14]王德章、宋德軍:《促進流通業與城市經濟和諧發展》,載于《商業經濟》2006年第33期,第14~17頁。

[15]張賽飛、歐開培:《流通產業競爭力評價指標體系研究》,載于《商業經濟文薈》2006年第4期,第10~12頁。

[16]宗穎:《江蘇省流通業競爭力評價研究——基于13個地級市層面的分析》,載于《南京財經大學學報》2008年第2期,第7~11頁。

[17]陳平、盛亞:《集群發展的國際經驗:提升我國產業集群競爭力》,浙江大學出版社2007年版。

[18]李藝、秦玉婷:《基于鉆石模型的現代服務業發展模式研究》,載于《沈陽工業大學學報(社會科學版)》2013年第1期,第77~83頁。

[19]吳中寶、王曉東:《流通產業組織化程度的測度分析》,載于《商業經濟與管理》2008年第12期,第3~10頁。

[20]王曉:《基于鉆石模型的義烏會展業競爭力的影響因素分析》,載于《科技管理研究》2011年第4期,第210~213頁。

[21]Bain,Joe. S. Barriers to new competition: Their character and consequences in manufacturing industries[M]. Cambridge. Harvard University Press,1956(1):10.

本文系教育部人文社會科學重點研究基地重大項目《交易方式變革與中國流通現代化研究》(10JJD790022);教育部人文社會科學重點研究基地重大項目《中國流通業商業模式運行機制研究》(11JJD790042);浙江省社科聯研究課題(2012B076)部分成果。