海外留學人員回流宏觀影響因素的實證分析*

首都經濟貿易大學勞動經濟學院 魏華穎

海外留學人員回流宏觀影響因素的實證分析*

首都經濟貿易大學勞動經濟學院 魏華穎

1978~2011年,根據教育部的統計數字,中國共有224.51萬學生出國留學,留學回國人員總數為81.84萬人,回歸率僅為36.5%。這就意味著我國還有近7成的留學生依然滯留在海外,這是我國智力流失的一大隱患。

Baruch(2007)等認為:人才外流很重要的一個方面就是發展中國家的學生去發達國家學習之后不再回國。周聿峨等在他們的論文中也提出以留學人才為主體的海外人才是我國高層次人才隊伍的重要來源。出國留學是中國培養國際性人才的重要形式,但又是中國人才流失的主要途徑。

因此我們應對海外留學人員這個特殊的群體進行重點研究,找到影響他們回流的各種因素,從而有針對性地提出吸引對策。

對于影響留學人員回國的因素,我們大體可以從兩個角度來分類:宏觀因素和微觀因素。在本文里,我們主要討論宏觀因素的影響。

一、國內外已有對宏觀影響因素的研究

第一類因素是經濟發展水平。認為經濟因素對海歸人數具有決定性作用(石凱、胡偉,2006;Richardson & Mallon,2005;Suutari & Brewster,2000;袁旭東,2009);影響人力資源流動的宏觀因素是經濟總量(馮慰榮,2003);經濟因素始終是最根本的動力,即國際經濟發展的不平衡是引起人才國際間流動的最主要原因(馬冰心、李會明,2004);經濟發展帶來的機會影響人才流動(孫健敏,2004);分析韓國回流的社會成因時發現,從人均國民生產總值與人才回歸關系來看,當人均GNP在1500美元以下時,人才回歸率只在6%左右,即每年回歸幾十人。而人均GNP在1500~2000美元時,人才回歸開始增長。人均GNP在4000美元以上時,人才回歸大幅度增長,每年2000~3000人,人均GNP在6000美元以上時,回歸人才達5000名以上(劉昌明、陳昌貴,1996);當海外留學人員的工資和國內相差3倍以上時,會選擇留在國外,而相差3倍以內時,就會選擇回國(張再生,2003);GDP每增加1000億元,學成回國人數將增加959人(海洋大學課題組,2004);在其他因素不變的情況下,中國經濟發展對吸引人才回流的作用顯著,平均國內生產總值每增加1000億美元,回國人數增加1450人(楊玉杰、朱建軍,2010);還有很多學者實證證明了GDP對人才回流的影響(孫健,2005;林勇,2007;張進華,2008;林琳、孟舒,2009;楊海,2010);不同的生活水準對人才流動有影響(Ralph等,1998)。

第二類因素是教育發展水平。教育發展程度會影響到回流人數(劉昌明、陳昌貴,1996;馮慰榮,2003;孫健,2005;林勇,2007;袁旭東,2009;楊玉杰、朱建軍,2010);與國內研究生畢業人數有關(張進華,2008);與高校在校生人數有關(孫健,2005);高校在校生每增加1000人,學成回國人數將增加927人(海洋大學課題組,2004);學術環境以及相應的設施條件會成為他們考慮的因素(Solimano,2008)。

第三類因素是科技發展水平。高科技產業發展程度(林琳、孟舒,2009);科研、教學條件的優劣(袁旭東,2009);科研經費投入每增加1000億元,學成回國人數將增加968人(海洋大學課題組,2004);國家財政的科技投入(林勇,2007;張進華,2008;楊玉杰、朱建軍,2010)。

第四類因素是產業結構(馮慰榮,2003);新型產業的快速增長(孫健敏,2004);產業聚集化(Andres,2008)。

第五類因素是社會環境。社會發展水平(劉昌明、陳昌貴,1996;馬冰心、李會明,2004;石凱、胡偉,2006);社會文化(Solimano,2008);社會規范(孫健敏,2004)。

第六類因素是政治環境。政治穩定(馬冰心、李會明,2004;孫健敏,2004;石凱、胡偉,2006;Ralph等,1998)。

第七類因素是政策。政策支持(張再生,2003;馮慰榮,2003;海洋大學課題組,2004);移民政策(Andres,2008;Solimano,2008);國家間人才政策差異(魏浩,2009);國家的政策導向(袁旭東,2009)。

此外,還包括網絡效應(Ralph等,1998),人口增長(Massey,1998),法制因素(Richardson & Mallon,2005; Suutari & Brewster,2000),宗教(馬冰心、李會明,2004),勞動力市場供求關系(孫健敏,2004),語言差異(Solimano,2008),跨國公司全球擴展(魏浩,2009),貿易、外資(Solimano,2008)等。

看到前人的研究,我們發現影響海外留學人員回國的宏觀因素大體都是趨同的,主要可以概括為經濟發展水平、教育發展水平、科技發展水平、產業結構、社會環境和政治環境、政策這幾個主要因素。

二、 研究假設

本文希望利用中國1978~2011年的中國統計年鑒上的數據,對上述因素對于海外留學人員的回流規模的影響進行驗證,并試圖找到其他影響因素。我們想進一步探討一下國內經濟環境與我國人口規模及國際貿易的情況是否對海外留學人員的規模有影響,因此本文選取了如下自變量進行假設:

1.經濟發展水平:國內生產總值。

假設一:國內生產總值與海外留學回國人數是相關的。

2.社會環境:城鎮居民人均可支配收入。

假設二:城鎮居民人均可支配收入與海外留學回國人數是相關的。

3.教育發展水平:研究生畢業數。

假設三:研究生畢業數與海外留學回國人數是相關的。

4.科技發展水平:R&D經費支出。

假設四:R&D經費支出與海外留學回國人數是相關的

5.產業結構:第三產業國內生產總值。

假設五:第三產業國內生產總值與海外留學回國人數是相關的。

6.國外經濟環境:匯率。

假設六:人民幣與美元的匯率與海外留學回國人數是相關的。

7.人口規模:國內總人口數。

假設七:國內總人口數與海外留學回國人數是相關的。

8.國際貿易:貨物進出口差額。

假設八:貨物進出口差額與海外留學回國人數是相關的。

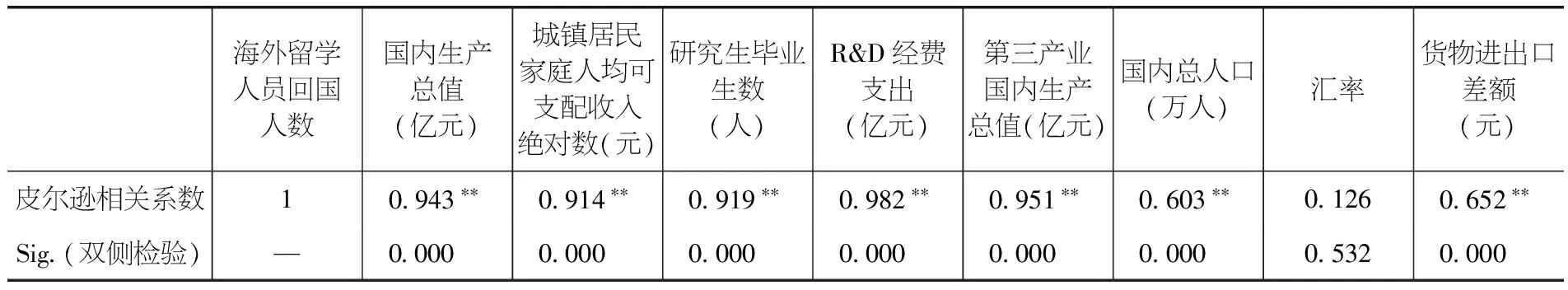

本文運用SPSS16.0的軟件進行數據代入后,對上述假設進行了檢驗,結果見表1。

表1 宏觀變量與海外留學回國人數的相關分析結果

注:**表示在0.01水平上顯著相關(雙側檢驗)。

三、宏觀影響因素的相關分析的研究結果

從這個相關結果上我們可以看出,國內生產總值、城鎮居民家庭人均可支配收入、研究生畢業生數、R&D經費支出、第三產業國內生產總值、國內總人口、貨物進出口差額與海外留學人員回國人數都是相關,而且是高度相關的,因此可以說明我們的假設一、假設二、假設三、假設四、假設五、假設七和假設八是被支持的,我們利用新的數據驗證了前人的研究,再次證明了這些因素對于海外留學人員回國規模的影響。

但我們也看到了關于匯率與海外留學人員回國人數的相關結果,發現皮爾遜相關系數為0.126,Sig.值為0.532,這說明兩者是不相關的,我們的假設六是不被支持的。

在我們新添加的三個因素中,實證研究發現,人口規模和國際貿易情況這兩個因素對于海外留學人員回國人數是有影響的,而匯率的變動對于海外留學人員的回國人數是沒有影響的。

四、線性回歸模型

在研究海外留學回國人數的宏觀影響因素時,因海外留學回國人數為連續變量,在相關分析基礎上建立了如下線形回歸分析模型:

y=β0+β1x1+β2x2+…+βkxk

其中y為海外留學回國人數,x為解釋變量,包括貨物進出口差額、國內總人口和R&D經費支出,β為解釋變量的系數,其含義為相應的解釋變量對海外留學回國人數的貢獻度。

五、宏觀影響因素的線性回歸分析的研究結果

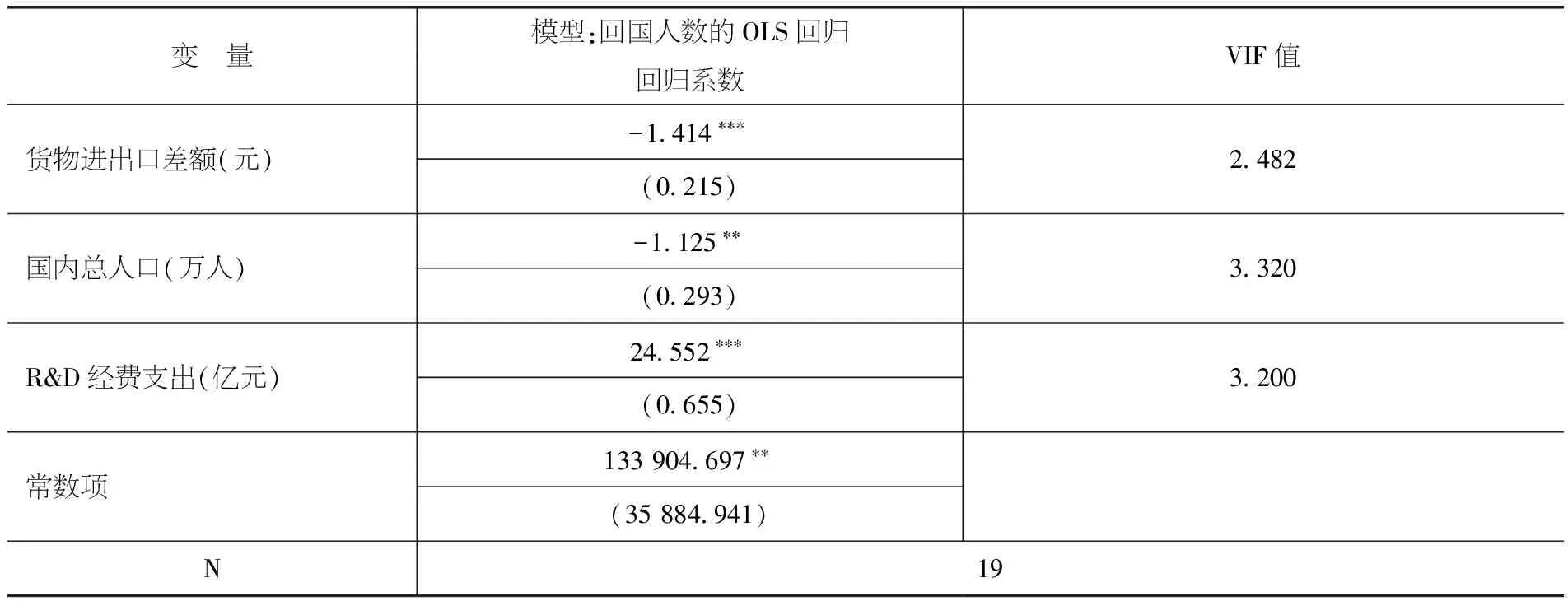

表2 回國人數線性回歸分析結果

注:*** P<0.001,** P<0.01,括號中為標準誤。

由回國人數線性回歸分析結果(見表2),我們可以得出如下結論:

結論一:只有R&D經費支出對海外留學人員回國人數有正影響,貨物進出口差額和國內總人口數對海外留學人員回國人數有負向影響。

回歸分析的結論讓我們不僅看到了變量之間的相關關系,同時還能告訴我們變量之間的影響的方向。

1. R&D經費支出與海外留學人員回國人數呈正相關關系,說明我國對于R&D經費支出得越多,海外留學人員回國的人數越多。R&D是“科學研究與試驗發展”的英文縮寫。其含義是指在科學技術領域,為增加知識總量以及運用這些知識去創造新的應用進行的系統的創造性的活動,包括基礎研究、應用研究和試驗發展三類活動,是國際上通用的衡量一個國家或地區科技投入強度和科技發展水平的評價指標,*上海統計局官網,http://www.stats-sh.gov.cn/tjzx/201103/86184.html。表明了一個國家對提升科技發展水平的態度。改革開放30年來,隨著我國經濟水平的不斷提高,綜合國力的不斷提升,創新意識的不斷加強,我國在R&D經費的投入上是屢創新高,我國在世界體系的科研地位不斷提升,國際論文發表數量、申請專利數量、高新技術企業產值都是屢創新高。大多數海外留學人員都有著較高的學位,較強的科研能力,掌握著較新的專業技術與技能,而且很多人正在從事科研的工作,他們很重視科研環境。國內R&D經費支出的逐年增多,科技發展水平的逐年提高,與世界發達國家科研差距的逐年減小,勢必會吸引到更多的海外留學人員回到國內工作。

2.貨物進出口差額與海外留學人員回國人數呈負相關關系。說明我國貨物進出口的差額越小,海外留學人員回國人數越多。我國從1978年到1993年,一直處于在貿易順差和貿易逆差之間反復徘徊的狀態,不是很穩定。從1993年以后,我國就一直處于貨物進出口差額為正的狀態,也就是說我國的貨物出口總額大于貨物進口總額,即貿易順差。貨物進出口的差額越小,說明我國的外貿總量余額越小,說明我國出口貿易量越小,說明國外的經濟形勢越不好。尤其是從2007年,由美國引發的次貸危機,導致全球爆發了金融危機,致使全球經濟增長速度明顯下滑,尤其是以美國為首的西方發達經濟發展幾乎停滯,失業率大幅上升,很多國際公司破產或者大批裁員。在這種情況下,眾多的海外留學生在國外新找到工作幾乎是不太可能的,已經找到工作的人,因為大多處于比較低的層次,也都是被裁員的首批考慮對象。在這樣的情況下,勢必會有大批的海外留學人員回國。因此,貨物進出口差額越小,說明國外的經濟形勢越不好,越會有更多的海外留學人員回到國內。

3.國內總人口數與海外留學人員回國人數呈負相關關系,說明我國總人數越少,海外留學人員回國人數越多。眾所周知,我國是一個人口超級大國。雖然從1978年就開始實行了計劃生育政策,我國的人口規模依然呈持續上升趨勢,到2012年,我國的人口總數已經接近了13.5億人。在這樣眾多人口的負累下,2012年雖然中國的GDP總量排名全球第二,但是人均GDP的排名就落到了第90位。①中國青年報2012年6月4日。因此我們必須承認,即便是我們的經濟地位在世界范圍內不斷上升,但我們實際上還只能算是一個發展中國家,而這最主要的一個影響因素就是人口。而中國的人口數是澳大利亞的59.9倍,是日本人口數的10.5倍,美國人口數的4.33倍。所以我們快速發展的經濟規模,一旦用人數來平均,就顯得很微薄了。因此我國人口越多,人均收益就越小,人均可享受的教育經費就越少,人均可獲得的社會和醫療保障就越少,而升學壓力就會越大,就業壓力就會越大。所以從個人的角度,人口越多,國內形勢越不好,因此海外留學歸國人員越不愿意來到這樣的環境里,越不愿意回國,導致回流人數越少。

結論二:通過比較上述三個變量的標準化系數,我們可以看到,R&D經費支出對于海外留學人員回國人數的影響最大,貨物進出口差額的影響次之,總人口數的影響最小。

在以上方程的三個自變量中,R&D經費的支出對于海外留學人員回國人數變化的影響力最大,這說明海外留學歸國人員最看重的就是這個方面。因為對于他們來說,另外兩個因素的影響都屬于間接影響,而R&D經費的變化對于他們來說卻是非常直接的,因此他們更加重視。這個結論對于我們政府的決策者們還是有很大的提示意義的,在我們大力倡導、吸引海外留學人員回國的同時,我們需要清楚地了解他們真正需要的是什么,我們需要和能夠在哪些方面改進,這樣才能夠更有針對性,才更能達到事半功倍的效果。另外兩個因素的影響力依次遞減,我們也是很容易理解的,尤其是總人口這個變量,它本身不是中國政府可以完全控制的,也不是短時間內可以輕易改變的,所以海外留學人員在作出回國決策時,這個因素的影響力就會相對小些。貨物進出口差額也是受到經濟形勢和貿易政策等多方面的影響的,因此也會影響到它的影響力。

六、政策建議

1.大力發展經濟建設,保持健康、穩定的增長速度。

從前面的分析中我們也可以看出,經濟問題是所有因素的大前提,如果沒有一個好的經濟環境,其他方面的吸引力都是非常微弱的。有關調查顯示,當吸引人才回流的國家的教育經費占國民生產總值5%以上,研究與開發費用占國民生產總值1.9%以上,科學家和工程師人均研究與開發費用每年6萬美元以上,從事研究與開發的科學家每百萬人口達到1500人以上時,人才回流率將大幅度提高。通過實證研究發現,當人均GDP達到4000美元時,海外人才開始大量回流。這是客觀的經濟規律,韓國以及我國香港、臺灣地區的發展歷程都印證了這一規律。

根據國家統計局的數字,我國2011年的人均可支配收入是21 810元,②中華人民共和國中央人民政府網站,http://www.gov.cn/gzdt/2012-01/20/content_2050056.htm。按照2011年最后一個交易日人民幣對美元的平均匯率6.3009③中華人民共和國中央人民政府網站,http://www.gov.cn/fwxx/wh/2011-12/30/content_2033677.htm。折算,相當于我國2011年的人均可支配收入是3461美元。2011年,我國教育經費占國民生產總值的比例為3.93%,④新浪網站,http://news.sina.com.cn/c/2013-01-01/054225937619.shtml。研究開發費用占國民生產總值1.83%,⑤雅虎財經網站,http://biz.cn.yahoo.com/ypen/20120722/1193841.html。人均GDP為5432美元。⑥人民網,http://politics.people.com.cn/n/2012/0816/c1001-18755756.html。與其他學者實證的結論相比,目前我國的人均收入和人均GDP滿足了海外人才開始大量回流的要求,但是都是剛剛超過了最低要求,而教育經費和科研經費在國民生產總值中的比例還遠遠低于其要求,這說明,目前我國的經濟水平雖然大幅提升,但是離發達國家還是有一定的距離,離人才大量回流的拐點還是有一定的差距,因此我們必須繼續堅定不移堅持走經濟發展為主的道路,盡快地提高我國的經濟發展水平。

略)

*北京高等學校青年英才計劃項目(BeijingHigherEducationYoungEliteTeacherProject)。