多部門環境監測科學數據共享體系探討

(1.北京鋤禾環保技術有限公司,北京 100084;2.北京科技大學,北京 100083;3.中國環境監測總站,北京 100012)

1 環境監測科學數據特征分析

科學數據是指人類社會科技活動所產生的基本數據,以及按照不同需求而系統加工的數據產品和相關信息[1]。半個多世紀以來,我國開展了大量的國家科技事業性工作,諸如氣象觀測、水文觀測、環境監測、海洋觀測、地震監測、地質調查等,積累了海量的科學數據[2,3]。據不完全統計,在國家科技計劃的經費中,約有30%乃至更大的比例用于獲取科學數據[4]。

我國環境監測科學數據的獲取和積累當前主要靠政府投資完成,包括:政府部門專項計劃產出的監測數據;國家各類科技計劃、專項理論技術研究產生的監測數據;科研院所、高等院校專業數據庫及國際環境組織所擁有的國際監測數據資源乃至個人的數據資源等。通過分析“淮河流域環境與健康監測網”獲取的環境監測科學數據,數據特征主要包括以下方面:

(1)多部門。“淮河流域環境與健康監測網”由環保、衛生、水利、農業、建設等多個部門的監測網絡組成,監測網的環境監測科學數據資源分別隸屬于上述不同部門,同一領域內部的科學數據資源也分別被不同的部門或機構所管理,部門或機構內還分別由不同的課題組或科研人員保存、管理。以環保部門為例,環境科學數據資源由國家環保部門和有關直屬單位、地方各級環保部門和下屬單位、項目牽頭單位和項目各參與單位分別采集、管理和維護。

(2)多目標。由于部門之間的分工不同,環境監測科學數據的使用目標也不相同。如地表水、地下水、飲用水等水質數據對流域內公眾生活提供參考,為環保部門指明工作方向;水位流量數據信息為水利部門防汛抗旱提供指導;土壤、農作物和農業面源等數據與農業建設發展息息相關。

(3)多介質。數據是對客觀事物的描述,而非事物本身,因此數據必須借助數字或符號才能表現出來,將這些數字或符號寄載于某種物體上。因此按存儲介質的不同可將環境監測科學數據分為:紙質數據、磁帶數據、磁盤數據、光盤數據和網絡數據等多種。同時,根據環境介質的不同,環境監測科學數據可分為:水環境監測數據、大氣環境監測數據、土壤監測數據、生態監測數據、污染源監測數據等。

(4)多指標。根據數據的所屬部門及目標的不同,環境監測科學數據依據不同的行業標準、規范,有不同的指標體系。衛生部門有評價數據的衛生學指標,環保部門有環境質量評價指標和污染物排放指標等。

(5)多形式。環境監測科學數據的來源不同,決定了數據形式多樣性。環境監測科學數據的來源有:利用監測站點(點)獲取實際的科學數據(其中包括分布于淮河流域的各類自動監測站);利用各種實驗手段獲取數據的資源;利用統計方法獲取科學數據資源;科學研究活動獲取的數據資源等。

(6)多尺度。“淮河流域環境與健康監測網”的研究領域包括整個淮河流域的環境污染和健康防治問題,同時有所側重的選取淮河流域4個省份15個縣市為主要研究范圍,還對某些縣市進行試點示范研究。因此,多方面的深入研究過程中產生的數據具有多尺度特性,既包含整體流域的數據資源,又有某個監測點位的詳細數據資源。

(7)多模式。我國環境監測科學數據的基礎性數據已具備了科學嚴格的采集、整編、刊印管理模式,但由于“淮河流域環境與健康監測網”涉及到多個政府職能部門,各個職能部門對環境監測數據的保存和管理規定不同,管理模式并不統一,彼此之間溝通和協調機制也不健全,造成數據資源管理模式多樣,存在科學數據的利用率偏低的現象。

(8)多機制。各類環境監測科學數據資源分布于不同行業的部門、研究院所和企業中,散布于科研單位和個人手中。雖然一些部門已將分散的、數據內容多樣的、標準不一致的各類科學數據,經過客觀、科學的處理與分析,形成一批能夠直接為科學研究與其他公益性活動利用的數據庫,但數據庫之間的數據結構不統一,數據庫技術應用落后于信息技術的發展水平,不同部門數據庫的運行機制多樣,諸多具有代表性的科學數據難以得到有效利用。

2 環境監測科學數據共享現狀及存在的問題

2.1 我國環境監測科學數據共享現狀

作為基礎性公益科學數據的重要領域,環境監測科學數據在我國經濟發展的諸多領域都是不可或缺的重要數據資源。環境監測科學數據資源的采集和積累初步形成了以環保等多部門為主體,與科研院所、高等院校互為補充的格局;專門的數據管理機構(組織)初步建成;國際間的數據合作與交換渠道逐步建立。在科技部的支持下,2004年底,原國家環保總局組織啟動了“環境科學數據庫建設與共享”項目,環境監測科學數據共享作為環境科學數據共享體系的有機組成部分,已逐步形成了涉及土壤、河流、湖庫、海水浴場、空氣質量、生態等分類的科學數據共享服務體系。2006年,原國家環保總局明確提出了依托“金環工程”總體框架,建設國家環境保護科技資源信息共享平臺,形成包括環境監測數據等環境科學數據在內的共享機制和硬件支持環境[5]。

然而長期以來,由于國家信息共享的法規體系尚不健全,全社會也尚未形成基礎數據共享的良好機制,再加上國家對基礎數據共享工作的投入相對不足,客觀上造成環境監測科學數據共享服務能力低下,數據共享工作沒有實質性的進展。

由于類似上述問題的存在,“淮河流域環境與健康監測網”的各個部門雖然已經積累并且還將大量積累各種數據,但是這些數據還不能充分滿足國民經濟建設部門、科學家以及社會公眾的需求,其中最薄弱環節就是缺乏有效的數據共享與服務技術體系和服務機制。盡管已基本制定了項目數據管理辦法,并建立了一定的技術和非技術基礎,但還遠不能適應國家發展、社會進步和科學研究對環境監測科學數據共享服務的需求。

2.2 環境監測科學數據共享存在的問題

以“淮河流域環境與健康監測網”的數據共享情況為例,目前存在幾個突出的問題有:

(1)由于環境監測科學數據具有多部門、多尺度的特征,數據通過環保、衛生、水利等多個行業、部門獲取,數據缺乏統一管理,缺乏國家層次的宏觀管理和協調,導致科學數據一直散存在科學家和科研單位手中,難以充分發揮作用,造成數據的閑置和浪費;

(2)部門之間的環境監測科學數據管理運行模式各不相同,各部門擁有的數據庫系統基本上是由建設單位自行收集、整理、加工、開發而成,由于其數據庫系統是自建自用,又沒有足夠的經費投入,使得這些數據庫的規模小,內容不全面,而且數據的更新維護得不到有效保證,標準不統一,缺乏規模化整合,缺乏面向科技界、面向社會的數據共享服務平臺,嚴重制約了數據的有效共享;

(3)缺乏共享政策法規和技術標準規范。目前,我國科學數據應用與共享方面的政策法規嚴重缺乏,沒有相應的法規要求占有國有科技數據資源的單位或個人,必須同時承擔共享的責任和義務,確保科技資源的保值、增值,因此科研單位普遍缺乏共享的積極性。另外,由于缺乏完善的科學數據共享技術標準,各自產生的科學數據堆積形成了諸多的“信息孤島”,無法形成可共享的數據資源。

3 多部門環境監測科學數據共享體系的建立

多部門環境監測科學數據共享是以環境監測科學數據為主要對象,建立以共享服務為目標的一整套環境監測科學數據共享政策法規、共享技術標準、共享服務機構,以網絡平臺為基礎,整合改造現有數據資源,建立科學數據匯交驗收、共享服務機制,為淮河流域的環境和健康問題改善,為社會公眾、科學研究和國民經濟建設提供全面的環境監測科學數據共享服務。

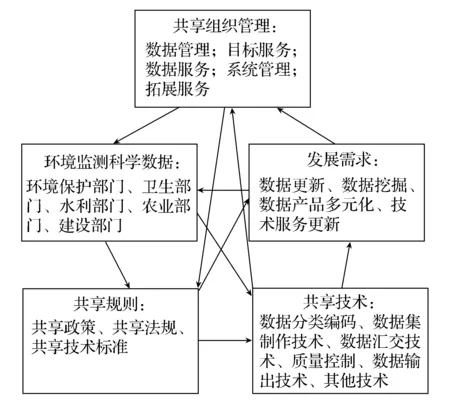

總體來說,多部門環境監測科學數據共享是一個完整的體系,涉及到數據資源到政策標準等各個方面的問題,歸納起來大體包含5個基本要素:數據資源、共享技術、組織管理、共享規則和發展需求,它們之間相互關聯,相互作用[6]。淮河流域環境與健康監測網的環境監測科學數據共享要素組成圖參見圖1。

圖1 淮河流域環境與健康監測網環境監測科學數據共享組成要素

在科學數據共享體系中,這5個基本要素密切相關,而組織管理的實施、數據資源的建設、共享規則的建立和發展需求的規劃最終都需要依托共享技術來實現,依托現代化的網絡服務平臺,建立面向社會公眾和科學研究的共享服務網絡體系,完整呈現并提供服務。因此,構建多部門環境監測科學數據共享體要以數據整合和共享服務為中心,重點圍繞數據共享政策研究、數據標準規范建設、共享平臺開發等方面開展工作。

(1)共享政策是實現環境監測科學數據社會化共享的法律保障,是確保共享工作健康有序開展的前提條件。共享政策法規應包括數據匯交管理制度、共享服務的內部管理制度、面向社會的共享服務承諾制度、科學數據共享分級分類、數據使用許可協議、成果資料提供利用管理規定、共享服務組織和經費的保障制度等。通過國家和行業制度的建立規范明確數據匯交共享法規,強制各數據生產部門打破數據壁壘,實現從數據生產收藏到數據生產共享服務的職能轉變。目前,淮河環境與健康監測網初步編制完成了淮河流域癌癥綜合防治項目數據管理辦法。

(2)科學數據共享的技術標準是實現環境監測科學數據共享的技術保障,是共享體系建設中的基礎性工作,是規范數據生產、匯交、質量控制、數據分類和共享服務技術性規范。環境監測科學數據共享技術標準應該涵蓋:環境監測科學數據分類編碼、元數據標準、數據集制作、數據匯交格式、數據存儲、驗收及質量控制標準等。如淮河流域環境與健康監測網可在國家科學數據共享核心元數據內容和國家科學環境數據中心提供的核心元數據標準基礎上,結合淮河流域環境監測科學數據的特點,制定符合流域特點的科學數據共享核心元數據標準。

(3)科學數據是共享服務的核心。只有依據共享技術規范標準,對不同格式、存儲在不同介質中的數據資料進行規模化、標準化加工整理和統計,形成具有統一

元數據標準、統一分類編碼、統一命名規則的標準規范的數據庫或數據集產品,才能被更多的人共享,實現其科學價值。

(4)共享網絡服務平臺是滿足不同用戶需求的有效途徑,也是發展的趨勢。當前國際上的數據共享已在現代計算機網絡條件下進行,使得數據共享走向提供及時、內容豐富的新形式[7]。通過采用大規模商用數據庫技術,層次化存儲管理技術和Web技術,構建體系基本完整、項目較為齊全、質量比較可靠的共享環境監測資料數據庫和可視化、分布式的環境監測資料共享網絡服務平臺,對共享環境監測科學數據進行持久的、實時的更新和維護,并為不同用戶提供數據的全面查詢、預覽,按照用戶的級別和數據的分級分類情況,實現數據的在線下載、數據產品的郵寄分發、特殊需求的在線訂制等多形式共享服務。

4 結 論

當前,我國環境監測科學數據共享仍處于初級階段,在理論和技術上都存在一定的問題,要建立多部門環境監測科學數據共享機制還需要多方面得共同努力,使環境監測科學數據充分發揮其科學價值、經濟價值和社會價值。多部門環境監測科學數據共享機制的建立是社會、行業信息化發展的趨勢,也是科技創新的必然選擇。

參考文獻:

[1]黃鼎成.科學數據共享工程的總體框架[J].中國基礎科學,2003,(1):63-68.

[2]魏淑艷.我國科技資源共享的有效路徑研究[J].科學管理研究,2005,23(3):32-35.

[3]劉闖.我國科學數據共享機制建設研究[J].國土資源信息化,2004,(1):5-7.

[4]耿慶齋,蔡佳男等.淺析國外科學數據共享對我國水利科學數據共享的啟示[A].第三屆全國水力學與水利信息學大會論文集[C].2007:677-681.

[5]國家環境保護總局.國家環境保護“十一五”科技發展規劃[R].北京:國家環境保護總局,2006.

[6]陳軍,王春卿.關于科學數據共享機制的思考[J].中國基礎科學.2003,(1):40-43.

[7]孫樞.地球數據是地球科學創新的重要源泉——從地球科學談科學數據共享[J].中國基礎科學,2003,(1):19-23.