中國出口技術復雜度測算及影響因素研究

趙紅,彭馨

(1. 重慶大學經濟與工商管理學院,重慶 400044;2.重慶大學公共管理學院,重慶 400044)

一、 引言

出口技術復雜度反映一國或地區出口商品結構,并能在一定程度上反映該國或地區出口產品技術含量及國際分工地位[1-2]。近年來,隨著我國出口產品技術水平的提高,學術界對我國出口貿易的研究重點開始轉向出口產品質量和結構,出口技術復雜度逐漸成為我國對外貿易研究熱點[3-10]。我國出口貿易額從2000年的2492億美元,攀升至2012年的38668億美元,增長了5.27倍,實現了外貿出口規模的“井噴式”增長。然而,在我國出口貿易迅速增長的同時,也存在一些問題和障礙,其中一個較為突出的問題越來越受到學術界關注:我國出口貿易仍以粗放型中低端制造業為主,且出口產品較為單一,多以技術含量不高的機電類產品為主。正是在這種背景下,有關部門在繼續穩定我國出口貿易總量增長的同時,對其向產業價值鏈中高端轉移和攀升,及提高我國出口產品技術含量的關注愈來愈高。

就出口技術復雜度問題,學術界存在兩種不同觀點。一種觀點認為,近十幾年來,中國、印度等新興國家出口商品技術復雜度有顯著提升。如Hausmann(2005)采用出口產品技術含量指數對中國與其他國家出口技術含量進行計算和比較,研究發現中國出口技術含量三倍于與其具有同等人均GDP水平的經濟體[1]。Rodrik(2006)發現較之于相近發展水平的國家,中國、印度等國出口復雜度明顯偏高,引起了關于出口技術復雜度的“異常性”爭論,也就是“Rodrik悖論”,即人均收入水平相似的地區或國家,其出口技術復雜度明顯不同[7]。Schott(2006)認為中國與OECD發達經濟體出口商品結構具有很高相似程度[8]。Bosworth等(2007)研究發現印度服務貿易生產率得到提高的主要原因之一在于其服務貿易出口技術含量的提升[11]。Lemoine 等(2008)發現自2004年起,中國開始超過美國成為全球高科技產品最大出口國家[12]。Fontagne等(2007),Bensidoun 等(2009)研究也認為中國出口商品技術復雜度與美國、OECD國家相似,甚至具有一定程度超越性[13-14]。Ferrantino 等(2007)、 Harding和Javorcik(2009)研究結果發現FDI對發展中國家出口的單位價值有正的促進作用,進而證明FDI能有效提高發展中國家的出口技術復雜度[15-16]。

而另一種觀點認為,中國出口技術復雜度近些年來沒有顯著提高,如Lall 等(2006)認為較之1990年,2000年中國出口商品技術復雜度沒有上升反而顯著下降[17]。Kumakura(2007)發現貧窮國家的出口技術復雜度傾向較之于其收入水平偏大[18]。Amiti和Freund(2008)實證檢驗結果認為剔除加工貿易出口產品后1992、2005年非加工貿易出口產品的技術復雜度并沒有顯著提高[19]。Van Assche和 Gangnes B.(2008)發現我國電子行業不存在“Rodrik Paradox”[20]。Xu B.(2009)測算了中國一籃子出口商品技術含量,發現盡管在一定程度上中國一籃子出口商品技術含量存在微小上升趨勢,但是這種上升趨勢不顯著[21]。

就國內研究來說,黃先海等(2010)認為經濟增長是我國出口產品技術復雜度提升的重要原因[22]。祝樹金等(2010)發現資本勞動比等因素對出口技術復雜度存在顯著正效應,然而自然資源稟賦會不利于出口產品技術升級[23]。王永進等(2011)通過對101個國家的出口技術復雜度進行測算,結果顯示基礎設施對各國出口技術復雜度具有顯著推動作用[24]。陳曉華等(2011)對省級區域勞動、資本密集型產業出口技術復雜度趕超系數進行測度,發現出口技術復雜度趕超經濟增長的作用力是明顯非線性的[25]。齊俊妍等(2011)發現金融發展能有效解決逆向選擇并促使一國生產和出口高技術復雜度產品[26]。丁小義等(2013)對中國出口技術復雜度進行測算,發現以前學者計算的出口技術復雜度被高估,中國不存在“Rodrik悖論”[27]。

現有國內外學者的研究對于我們深入認識出口技術復雜度及其影響因素,無疑具有重要參考價值和意義,但已有研究仍有進一步探討的必要和空間,其突出表現有:(1)針對出口技術復雜度的測算,現有研究大都停留在國家層面的分析上,較少從產品層面,尤其是我國典型出口產品層面進行探討。(2)現有研究大都著眼于全國層面的探討,從區域視角就出口技術復雜度展開討論的還很少見,而就各省級單位出口技術復雜度與其人均收入間關系展開討論的十分鮮見。

在對出口技術復雜度影響因素的選擇上,本文彌補了以往學者對自主創新能力的忽略,將自主創新能力指標,即R&D投入、專利申請數,引入模型,以觀察它們在出口技術復雜度方面所產生的作用。

二、出口技術復雜度測算及分析

(一)出口技術復雜度測算方法

Hausmann R.(2005)、Rodrik D.(2006)利用出口技術復雜度衡量一國出口商品技術含量和商品結構[1, 7]。該指標假設出口產品技術含量與出口國人均收入水平相關,以出口國各產品出口額占其出口總額的比重為權重,對其人均收入進行加權平均。本文借鑒Hausmann、Rodrik的計算方法,對我國產品層面、國家層面出口技術復雜度進行計算,具體測算過程如下:

(1)

其中,Exteci指產品i出口技術復雜度。xji表示一國或地區j產品i的出口額,Xj是一國或地區j的出口總額。Yi代表一國或地區j人均國民收入,其值由購買力平價(PPP)計算得出。

利用公式(1)計算某一商品出口技術復雜度后,通過以下公式計算全國或某省級單位出口技術復雜度:

(2)

上式中,Extecj為一國或地區j的出口技術復雜度,xi為一國或地區商品i的出口額,X為該國或地區出口總額, Exteci為商品i的出口技術復雜度。

(二)數據來源及產品選擇

鑒于篇幅和數據的可獲得性,選取2012年貿易出口額在全球貿易出口總額中排名前41位里除沙特阿拉伯、卡塔爾、哈薩克斯坦以外的38個國家為樣本對象*雖然該三國貿易出口額在全球貿易出口總額中排名第15、31及36,但鑒于其GDP主要來源于資源出口,而非技術進步,故將其剔除。。這38個國家在1997—2012樣本區間的任意一個年度內的貿易出口總額,在全球貿易出口總額中所占的份額最低也達到了86.52%。因此,本部分所選取的這38個國家或地區在樣本期間具有較高代表性*這38個國家(地區)分別為:中國、美國、德國、日本、法國、荷蘭、韓國、俄羅斯、意大利、中國香港、英國、加拿大、比利時、新加坡、墨西哥、印度、西班牙、澳大利亞、巴西、泰國、馬來西亞、瑞士、印度尼西亞、波蘭、瑞典、挪威、奧地利、土耳其、尼日尼亞、愛爾蘭、越南、丹麥、匈牙利、南非、阿根廷、斯洛伐克、智利、芬蘭。。

本文產品選擇依據:首先,根據國際海關理事會制定的HS二位編碼的22類商品分類,對我國22大類出口產品的技術復雜度進行測算;其次,我們進一步將2012年中國4500種HS六位編碼的出口額數據進行降序排列,發現排名前27種產品出口額均在100億美元以上,并且這27種產品出口總額為6875.739億美元,占4500種產品出口總額22090.073億美元的比重達到31.126%,因此,本部分將以2012年這27種典型出口產品為基準,將2006年及2000年同種產品出口復雜度進行測算、分析。

在計算我國各省份出口技術復雜度時,鑒于西藏、新疆、寧夏三個省級單位部分年份數據缺損不全,故未將其納入本文研究。因此,本文探討的省級單位有:北京bj、天津tj、河北heb、山西sx、內蒙古nmg、遼寧ln、吉林jl、黑龍江hlj、上海sh、江蘇js、浙江zj、安徽ah、福建fj、江西jx、山東sd、河南hen、湖北hb、湖南hun、廣東gd、廣西gx、海南han、重慶cq、四川sc、貴州gz、云南yn、陜西shx、甘肅gs、青海qh,共28個省級單位。全國代碼為qg。

國家(地區)人均GDP 數據來自世界銀行世界發展指標數據庫( World Bank World Development Indicator Database),其余數據來自《中國統計年鑒》、聯合國商品貿易統計數據庫(UN Comtrade)。

(三)我國出口技術復雜度的測算

1.我國產品層面出口技術復雜度的測算與分析

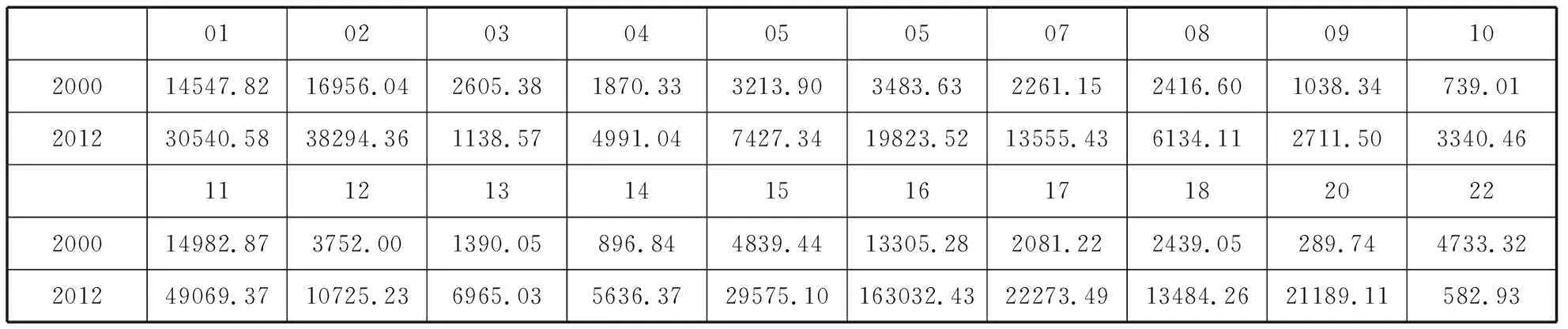

鑒于HS編碼的22類商品中的第19類(武器、彈藥及其零件、附件),第21類(藝術品、收藏品及古玩)數據缺失嚴重,本文選取除這兩者之外的其余20種產品做分析。 將相關數據帶入公式(1),計算出我國2000、2012年兩個年度二十類產品的出口技術復雜度,所得結果見表1。

表1 2000、2012年我國HS編碼20類出口產品出口技術復雜度

從表1可以發現,2000年我國這20類產品的出口技術復雜度水平較低,而2012年我國各類產品的出口技術得到較大程度的提升,尤其是第16類(機器、機械器具、電氣設備)和第17類(車輛、航空器、船舶及運輸設備)的出口技術復雜度上升程度最大,成為2012年我國出口技術復雜度提升的主要推動力。其中,第16類產品出口技術復雜度從2000年的13305.277上升至2012年的163032.429,足足增長了11倍。可能原因在于,機電類產品是我國出口大類,同時亦是最大的進口商品類別之一,進口額居世界第二位。我國近年來一直致力于優化進出口貿易結構,在注重出口的同時,亦加強了機電類產品,尤其是機電類產品中先進技術和關鍵機器設備、關鍵零部件的進口比重,并著力推動該類產品引進消化吸收再創新能力的提高。因此,我國第16類產品的出口技術復雜度均得到較大提升。就第17類(車輛、航空器、船舶及運輸設備)出口技術復雜度而言,從2000年的2081.217上升至2012年的22273.485,增長了9倍。這可能得益于我國三大汽車集團(東風汽車、上汽集團、一汽集團),其在2012年世界500強中的排名分別為145、151、197。尤其是近年來,我國一直重視汽車產業中高技術、高附加值產品的生產和發展。隨著這些中高端汽車產品的逐步發力,我國汽車技術水平不斷提升,單車價值不斷提高,并使第17類產品的出口技術復雜度得到較大改善。

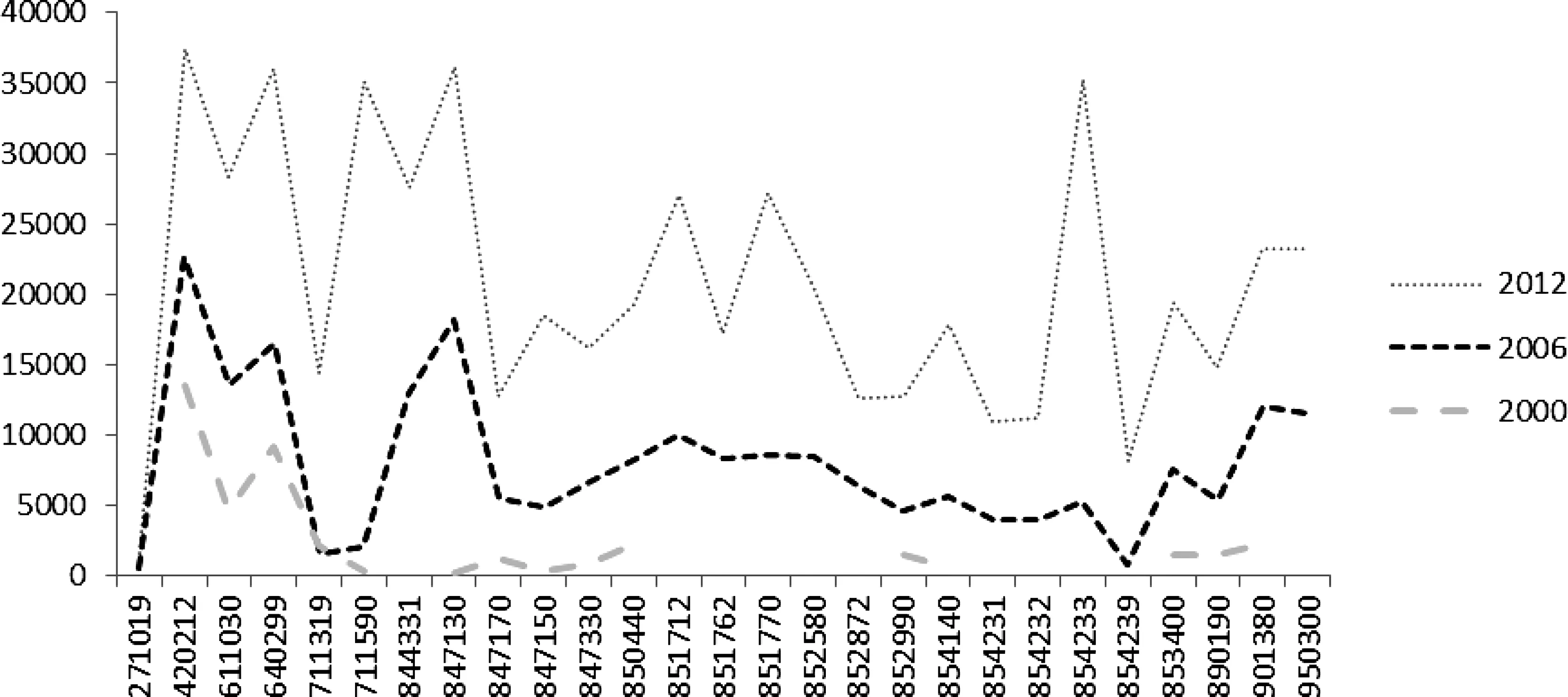

為進一步分析我國產品層面出口技術復雜度,我們選取HS六位碼4500種出口商品中出口額最大的27種典型出口產品進行分析。利用公式(1)計算出2000、2006、2012年我國27種典型出口產品的出口技術復雜度,結果見圖1。

從圖1可以看出,就2000、2006、2012年我國典型出口產品技術復雜度整體而言,各產品出口技術復雜度得到很大提升。從產品類別看,近年來我國27種典型出口產品主要集中在第84章(機械器具及其零件)和第85章(電機、電氣設備)。然而,除854233、844331、847130三類產品外,其余第84、85章的典型出口產品2006、2012年出口技術復雜度不是很高,2000年多數第84、85章產品還不是典型出口產品。這反映出,盡管整體來看我國第84、85章產品分工日趨細化促使其出口產品明顯多樣化,但機電產品下面的多數細分種類的出口產品技術復雜度仍然不高。第71章(天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬等)中的711319、711590兩類也是我國典型出口產品, 2000—2012年間這兩類產品出口技術復雜度得到很大提升。可能原因在于,近年來隨著我國珍珠、貴金屬等產品生產技術趨向成熟,尤其是大型海水珠、黑珍珠等高檔珍珠培育技術取得突破性進展,我國珍珠產量持續保持世界首位,有效帶動了這兩類產品出口技術復雜度的提升。

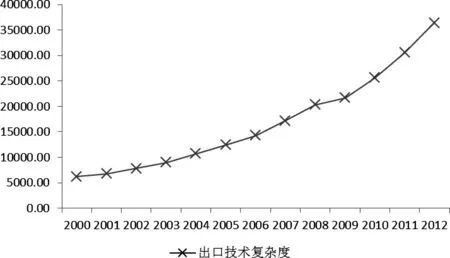

2.我國國家層面出口技術復雜度的測算與分析

利用公式(1)、(2)計算出2000—2012年我國國家層面出口技術復雜度,具體結果見圖2。

從圖2可以看出,2000—2012年間我國國家層面出口技術復雜度呈現出顯著上升趨勢,從2000年的6221.89上升至2012年的36410.31,增長了5倍左右。Hausmann(2007)認為,一國或地區出口技術復雜度與其收入水平呈正相關關系,而中國出口技術復雜度存在“Rodrik悖論”[1]。如2010年我國人均收入為4520美元,世界排名90位,出口技術復雜度約為27500;而與我國人均收入相似的泰國(其人均收入4620美元,世界排名89位),其出口技術復雜度僅為24000(陳曉華等,2011;丁小義等,2013)[25, 27]。即較之于收入水平相似的國家,我國出口技術復雜度是偏高的(Schott, 2008;黃先海等, 2010)[8, 22]。部分學者認為我國出口貿易的區域異質性是引起各區域出口技術復雜度失衡的原因, 并由此導致我國出口技術復雜度異常(Schott,2008;Xu.B,2010)[8, 10]。為此,我們將對我國各省級單位出口技術復雜度進行測算并將其與人均收入之間的相關關系進行分析,以檢驗區域異質性是否為我國出口技術復雜度異常的原因。

圖1 2000、2006、2012年我國27種典型出口產品的出口技術復雜度

圖2 2000—2012年我國國家層面出口技術復雜度

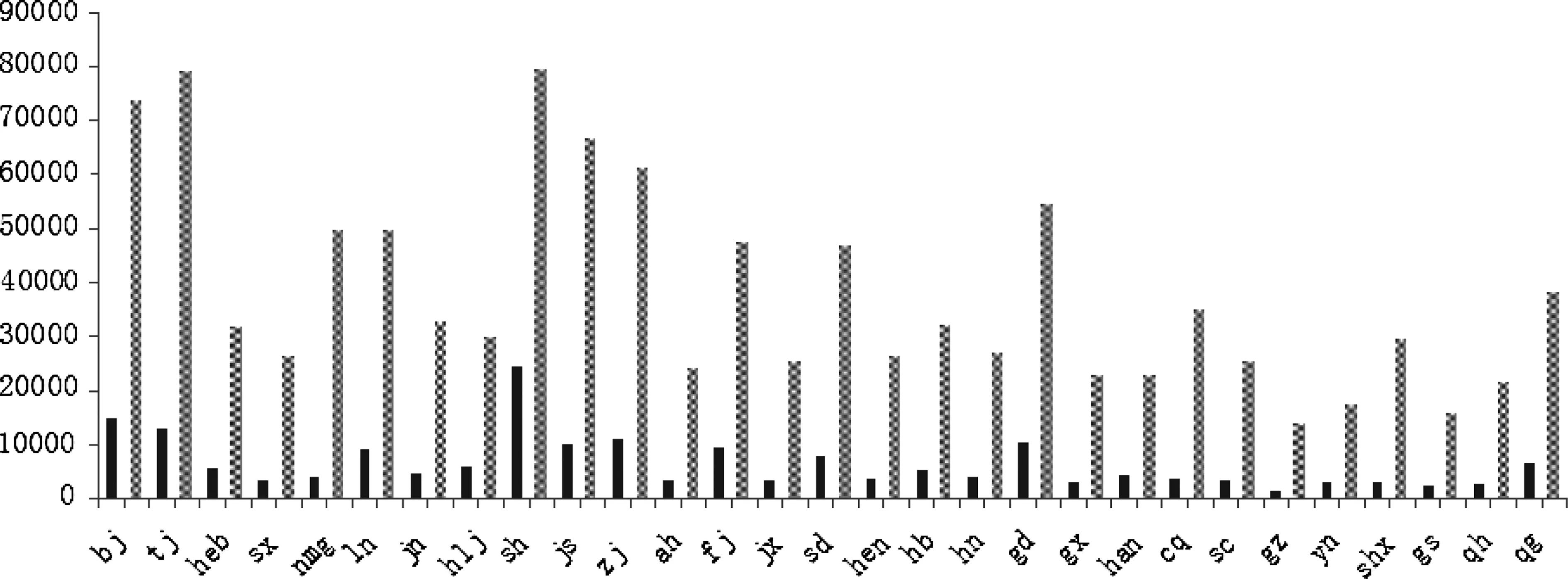

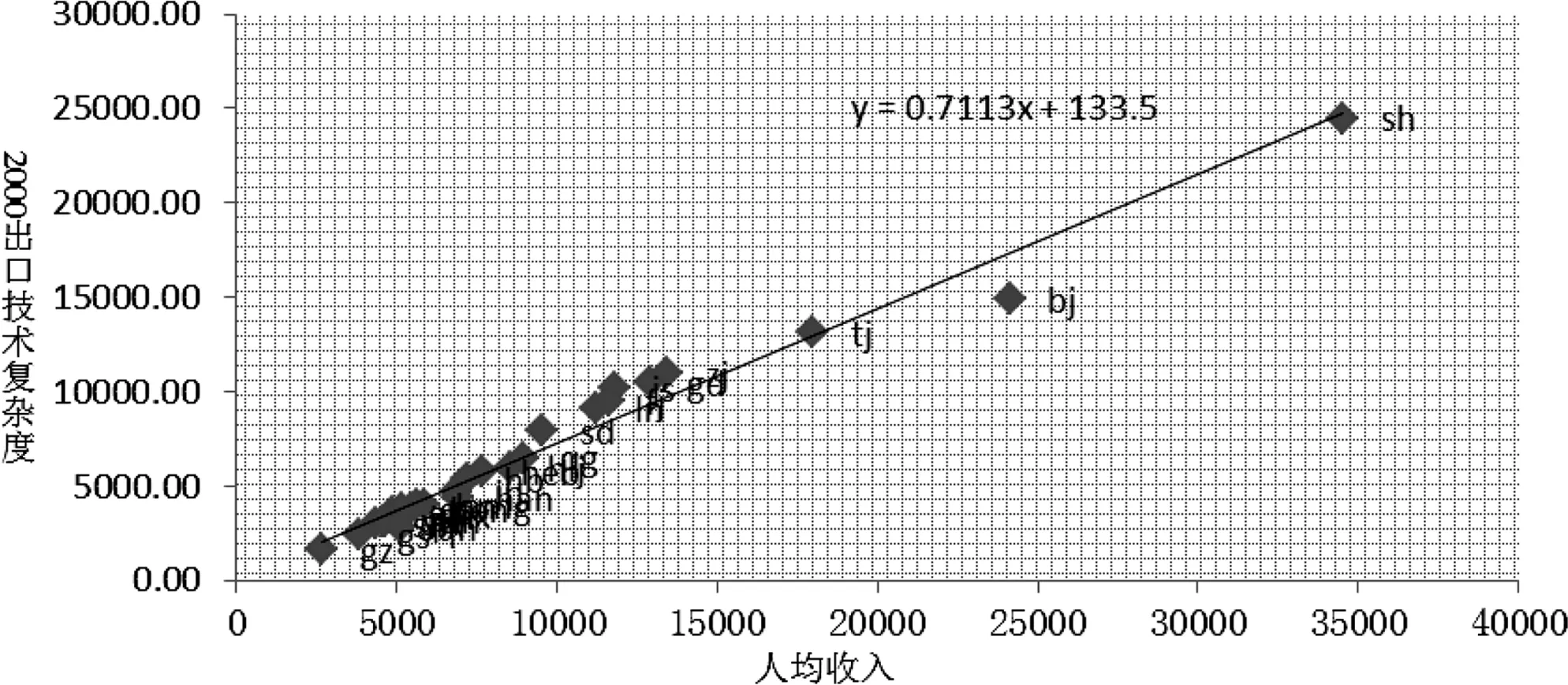

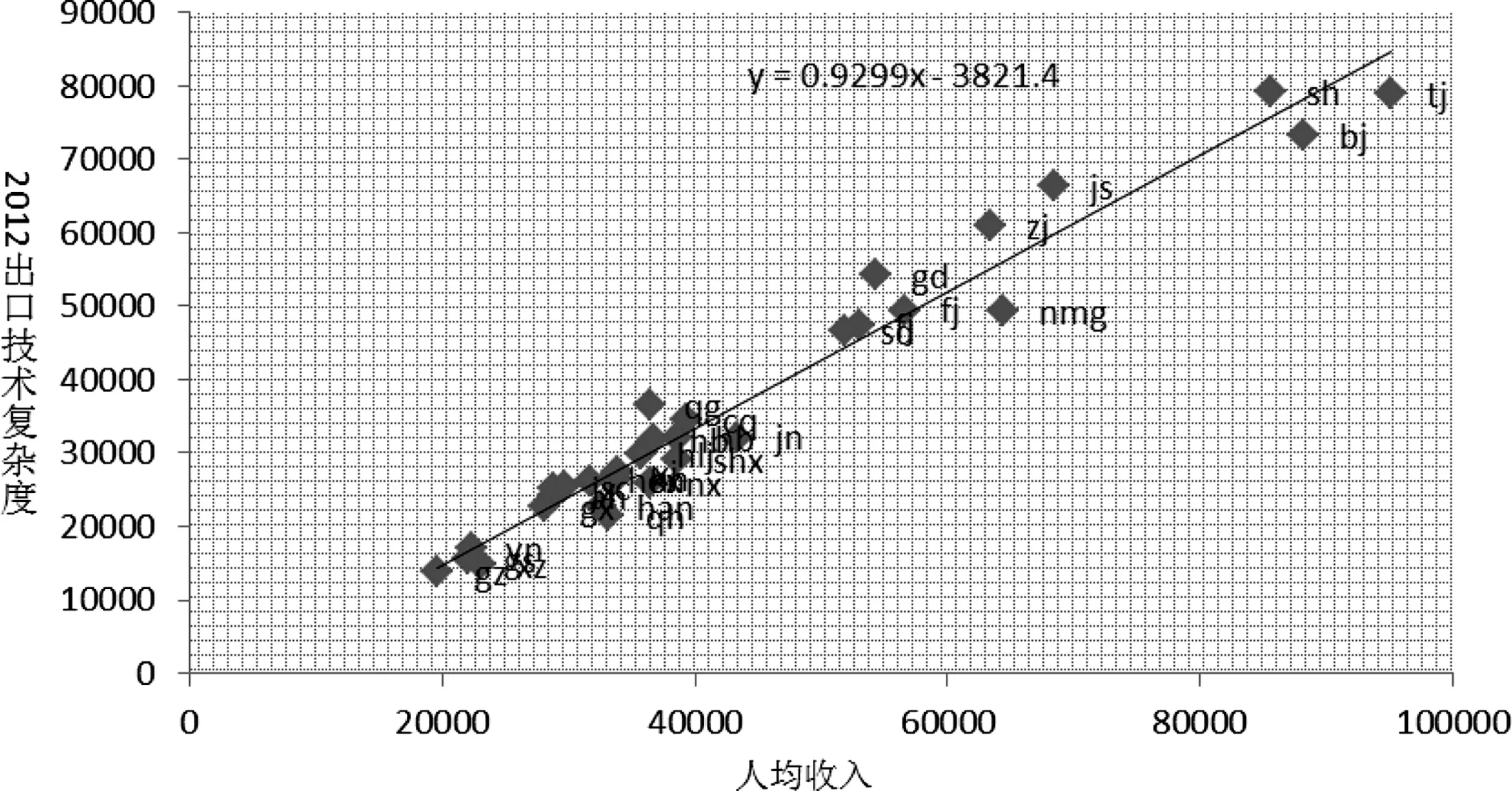

我們首先利用公式(1)、(2)分別計算出2000和2012年我國各省級單位出口技術復雜度,結果見圖3;然后我們根據圖3結果和各省級單位人均收入繪制圖4,以探討我國各省級單位出口技術復雜度與其人均收入之間的相關關系。

從圖3可以看出,就2000、2012年我國各省級單位出口技術復雜度對比來看,2000年我國出口技術復雜度最高的省級單位是上海(24496.06),出口技術復雜度位于中等水平的有北京、天津、廣東、浙江、江蘇等沿海城市,其余省級單位出口技術復雜度位于較低水平,在5000左右波動。而2012年,我國出口技術復雜度較高的省級單位有上海、北京、天津、江蘇、浙江;出口技術復雜度位于中等水平的有內蒙古、遼寧、福建、山東、廣東,其余省級單位出口技術復雜度位于較低水平,在30000左右波動。由此,我們可以看出,一方面,較之于2000年,2012年我國各省級單位出口技術復雜度均得到很大提高;另一方面,較之于2000年,2012年我國有更多的省級單位出口技術復雜度由中等水平上升至較高水平,更多省級單位出口技術復雜度由較低水平上升至中等水平,而位于較低水平出口技術復雜度的省級單位數量減少,即我國出口技術復雜度較低的省級單位對出口技術復雜度較高的省級單位表現出一定的追趕效應。

圖3 2000、2012年我國省級單位及全國層面的出口技術復雜度

下面本文進一步就我國省級單位出口技術復雜度與其人均收入之間的相關關系進行分析。從圖4可以看出,2000年人均收入居于5000到35000之間,出口技術復雜度居于2500到25000之間;而2012年人均收入居于20000到100000之間,出口技術復雜度居于15000到80000之間。即人均收入迅速增長的同時,我國省級單位出口技術復雜度也迅速提高。可能原因在于,一方面,隨著人均收入的提高,人們需要更多、更好的高技術產品來滿足其生活質量的提高,導致其對技術含量較高產品的需求增加,進而刺激了企業對技術含量較高產品的生產和出口;另一方面,人均收入的提高,促使技術人才的培養得到加強,外資企業的溢出技術得到更好吸收,自主創新能力得到進一步提高,從而促進了先進技術的積累,推動了技術含量較高產品的生產和出口。

然而,2000年各省級單位散點對圖4上擬合線偏離很小,而2012年各省級單位散點對圖4下擬合線偏離擴大。說明2012年我國各省級單位的區域“異質性”和出口技術復雜度的“Rodrik悖論”,較2000年明顯增加。可以認為我國各省級單位區域“異質性”日趨擴大,出口技術復雜度“Rodrik悖論”現象愈加明顯,是導致我國出口技術復雜度偏高的原因。這與Rodrik(2006)[7]、Schott(2008)[8]觀點吻合,與陳曉華等(2011)[25]、丁小義(2013)[27]結論不一致。

圖4 圖4 2000(上)、2012(下)年我國各省級單位 及全國層面出口技術復雜度及其人均收入

三、我國出口技術復雜度影響因素的實證分析

(一)模型設定

參考Long等(2001)[28]、陳曉華等(2011)[25]的分析,在將勞動力因素、資本因素作為核心變量納入模型的基礎上,本文考慮到自主創新能力,如研發、設計、知識產權等因素對出口技術復雜度的影響(張古鵬等,2013;王俊,2013)[29-30],將R&D經費、專利申請數作為核心變量納入模型,其中R&D經費用以衡量研發對出口技術復雜度的影響,專利申請數用以衡量設計、知識產權對出口技術復雜度的影響。具體模型見(3):

lnExtect=at+α1lnHt+α2lnLt

+α3lnIt+α4lnRDt+α5lnPt+ζCt+εt

(3)

其中,Extect代表我國出口技術復雜度,數值由公式(1)(2)計算得出;Ht代表我國熟練勞動力,用就業人員中受教育水平在大學含專科及以上的就業人數表示;Lt代表我國非熟練勞動力,沿用陳曉華等(2011)數據統計口徑[25],用就業人員中受教育水平在大學含專科以下的就業人數表示;It代表我國固定資產投資程度,用固定資產投資額表示;RDt代表我國研發投入,用R&D經費支出表示(王俊,2013)[30];Pt代表我國設計、知識產權情況,用專利申請數表示(張古鵬等,2012)[29]。Ct表示其他控制變量。εt為誤差項。

另外,我們將外商直接投資(FDI)、加工貿易(JG)、金融發展程度(F、r)、價格水平(Pr)、市場規模(SC)作為控制變量加入模型。本文參照郭晶(2010)[31],用實際外商直接投資額表征FDI;參照陳曉華等(2011)[25],用加工貿易出口額表征JG,參照黃永明等(2012)[32]、郭亦瑋等(2013)[33],以金融機構貸款額(用F表示)、一年期整存整取定期年均存款利率(用r表示)為指標表征金融發展水平;參照黃先海等(2010)[22],利用全國商品零售價格指數表征Pr;參照劉洪鐸等(2013)[34],利用地區總人口數表征SC。

(二)數據來源

本文樣本數據所采用的出口貿易額、就業人員中受教育程度在大學含專科以上人數、就業人數、全社會固定資產投資額、外商直接投資額、加工貿易出口額、R&D經費投入、專利申請數、人口數量的數據來自《中國統計年鑒》;金融機構貸款額、一年期整存整取存款利率來自《金融統計年鑒》。為消除價格因素帶來的誤差,R&D經費投入、金融機構貸款額采用消費者價格指數換算為實際價格,全社會固定資產投資總額用固定資產投資價格指數換算為實際價格。將以美元計價的出口貿易額、加工貿易出口額、外商直接投資額換算為人民幣后再用CPI平滑以消除價格因素帶來的誤差。

本文使用的計量分析軟件為Eviews6.0。

(三)實證分析

本部分首先就我國對外貿易出口技術復雜度及其影響因素采用逐步回歸法進行檢驗以克服多重共線性。經檢驗,排除SC、r 兩個相關度較高的變量。用 LLC、 ADF-Fish 和PP-Fish 對余下相關變量進行單位根檢驗,在 10% 顯著性水平下,L、FDI和F存在單位根。一階差分后為I(1) 序列,表明各變量均為一階單整,即本部分所采用的一階數據平穩。進一步做Hausman檢驗,結果為拒絕原假設,故采用固定效應模型。

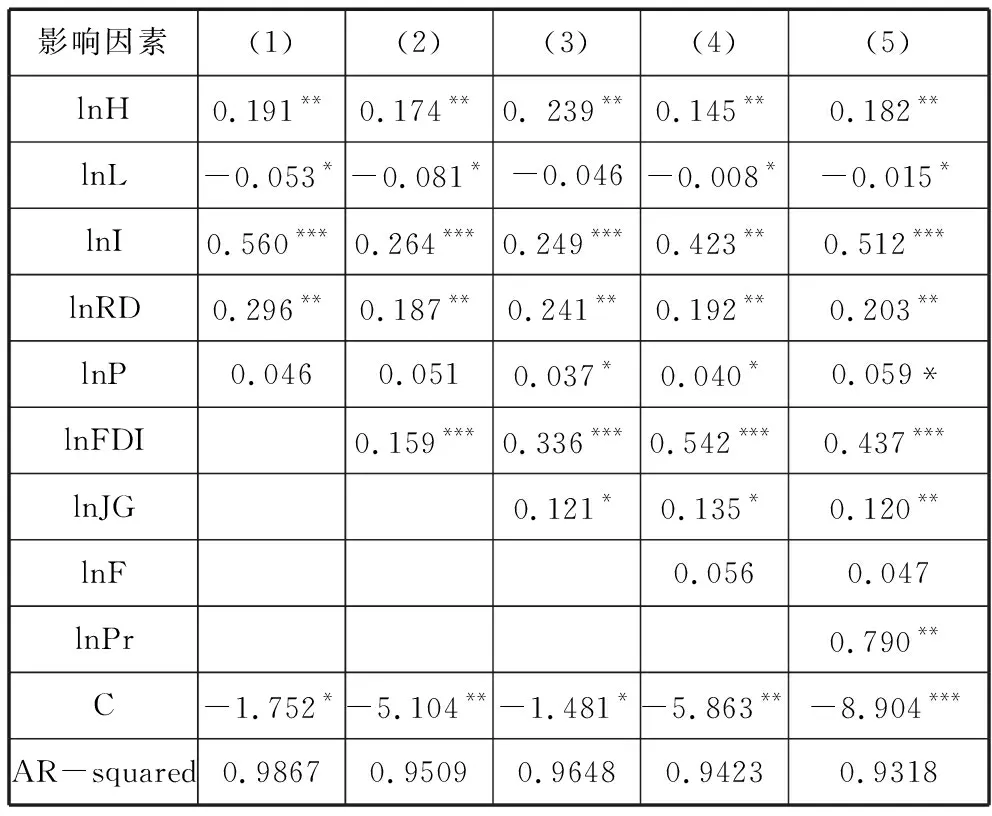

將我國出口技術復雜度及其影響因素相關樣本觀測值代入公式(3),一階差分后進行廣義最小二乘回歸,結果如表2:

如表2所示,熟練勞動力在5%顯著性水平下對我國出口技術復雜度產生微弱正影響。非熟練勞動力在回歸結果中的顯著性不強,除第三列回歸結果沒有通過10%顯著性水平檢驗外,其余四列回歸結果中非熟練勞動力僅在10%顯著性水平對我國出口技術復雜度產生微弱負影響。可能原因是,雖然我國非熟練勞動力基數較大,但規模經濟效應并不明顯;同時,在非熟練勞動力比重較高情況下,我國熟練勞動力對其的指導工作超負荷并由此弱化了熟練勞動力對出口技術復雜度的正效應。

表2 我國出口技術復雜度影響因素回歸結果

注:*、**、***分別表示在10%、5%和1%水平上顯著。

就資本因素估計系數而言,固定資產投資額均在1%顯著水平對出口技術復雜度有較大正效應,估計系數在0.249-0.560之間。可能原因在于,一直以來我國固定資產投資增加使基礎設施不斷完善,從而間接促進了其對我國出口技術復雜度的提高。

就研發投入估計系數而言,R&D經費均在5%顯著性水平下對出口技術復雜度產生正影響。可能原因在于,近年來我國以市場為導向,企業為主體的科技體制改革在逐步深化,研究開發的環境日漸改善,科技活動的資金投入力度在逐漸加大,并由此帶動我國出口技術復雜度的提高。

專利申請數第一、二列估計系數沒有通過10%的顯著性水平檢驗,第三至五列估計系數在10%水平下顯著,且0.037至0.059的估計系數表明專利申請數對全國出口技術復雜度有微弱正效應。可能的原因在于:雖然近年來我國的知識產權保護狀況得到一定改善,但我國的知識產權保護力度還遠遠不夠。這也在一定程度上解釋了專利申請數對全國出口技術復雜度有微弱帶動作用原因。

外商直接投資額估計系數均在1%水平下顯著,0.159-0.542的估計系數說明其對我國出口技術復雜度有較大正效應。可能的原因在于外資企業技術外溢可能性的存在,以及在華投資企業給當地帶來的競爭效應、模仿效應、前后向關聯效應和人員培訓效應,使得FDI對我國出口技術復雜度有正向促進作用。加工貿易的估計系數在0.1水平波動,且第三、四列通過10%顯著性檢驗,第五列通過5%顯著性水平檢驗,說明我國對加工貿易所帶來的溢出技術吸收能力較強,這與陳曉華(2011)的結論[25]不一致。金融貸款額估計系數則沒有通過10%顯著性檢驗,且0.047、0.056的估計系數說明我國金融機構效率水平較低,使得其對我國出口技術復雜度的推動作用不明顯。價格水平估計系數最大,達到0.790,表明出口產品價格因素對我國出口技術復雜度的正向促進作用最大,這與黃永明、張文潔(2012)的觀點[35]相吻合。

四、結論及政策建議

在當今經濟全球化繼續深入、國際貿易競爭日趨激烈,以及出口產品的技術含量和復雜程度逐漸成為衡量一國出口產品的國際競爭力和國際分工地位狀況的指標之一的大背景下,從出口產品技術復雜度視角,深入研究我國出口產品國際競爭力,有著重要的現實意義。本文的研究結論表明:

(1)就產品層面出口技術復雜度而言,我國第16類(機器、機械器具、電氣設備)及第17類(車輛、航空器)產品出口技術復雜度提高最快。從典型出口產品技術復雜度來看,第84章(機械器具及其零件)、第85章(電機、電氣設備)及第71章(珍珠、貴金屬)等產品出口技術復雜度較高且變化很大。

(2)就區域層面出口技術復雜度而言,近年來我國出口技術復雜度提高很快,但各省級單位出口技術復雜度區域“異質性”和“Rodrik悖論”均越來越明顯。

(3)就出口技術復雜度影響因素而言,我國固定資產投資、R&D經費投入、外商直接投資、加工貿易和出口價格水平積極有效地促進了我國出口技術復雜度的提高,專利申請數、金融機構貸款額的促進作用微弱,而非熟練勞動力存在負影響。

針對以上研究結果,本文提出如下政策建議:

(1)繼續發揮第16、17類產品對我國出口技術復雜度的推動作用,并由于第16類產品進口對其出口技術復雜度提升所起到的關鍵作用,我國應繼續加大對第16類產品的進口,并在提高先進技術、關鍵機器設備及零部件進口比重的同時,將科研經費向引進、消化、吸收、再創新方面傾斜,增強自身自主創新能力,帶動我國出口技術復雜度進一步提高;我國應繼續促進第17類產品中高技術、高附加值產品的生產和發展,并使其技術創新成果盡快市場化、產業化,促使其出口技術復雜度持續提升。同時,我們應繼續促進第84、85章產品生產和出口的專業化分工,提高出口產品的多樣化程度,促使其出口產品結構和出口產品技術復雜度得到改善;并繼續開展第71章產品的技術研究,維持其出口優勢,進而帶動整體出口技術復雜度的進一步提升。

(2)著力促進中低收入省級單位人均收入的持續提高。雖然我國整體出口技術復雜度取得了較好成績,但一個不可忽視的事實是,各省級單位間的收入差距仍顯著存在,并呈不斷擴大趨勢,而地區收入差異對省級單位間出口技術復雜度差異造成影響,這會導致原本已經惡化的各地區收入差距進一步加劇。因此,我們應增加中低收入省級單位人均收入,減少高收入地區和中低收入地區間收入差距,有效提高中低收入區域的出口技術復雜度,改善我國整體出口技術復雜度質量。

(3)進一步加大R&D經費投入,建立由企業自主決策創新項目、由市場決定終極效果評價的機制。由于我國R&D經費投入對其出口技術復雜度的顯著提升效應,及我國已經基本走過經濟發展追趕期,正在向創新驅動的經濟發展方向轉型,而企業在一國自主創新能力構建中具有無可替代作用,我國應真正確立和強化企業的科技創新主體地位,并將技術與市場緊密結合,以實現科技資源的有效聚集和優化配置,促使科技成果向現實生產力轉化,并由此形成企業持久的出口技術競爭優勢。

(4)穩定固定資產投資增長,改善固定資產投資結構。考慮到我國固定資產投資增長對其出口技術復雜度的顯著提升效應,及當前我國固定資產投資平穩放緩的現實,我們應把握我國固定資產投資市場空間依然存在的特征,將資金投放到城市基礎設施、信息基礎設施、保障房建設等基礎設施建設上。

(5)適當提高出口產品價格,提升出口產品技術含量,增強出口企業“依市定價”能力。由于價格對我國出口技術復雜度的明顯正向提升效應,及低價競銷一直困擾我國對外經濟發展方式轉變,影響我國出口產品技術含量提升,我國應適當提高產品出口價格,以提高我國出口產品技術復雜度。

需要說明的是,以一國/地區出口額占世界出口額比重為權重,加權平均該國/地區人均收入水平,來衡量其出口產品技術復雜度,這種方法在學術界尚存在一定爭議[32],需要進一步完善。但是鑒于該種方法在國外學術界有較廣泛影響及在國內學術界使用這種方法的文章還不多,本文做了初步探討,在今后還要進一步研究。

參考文獻:

[1]HAUSMANN R. What you export matters [J]. Journal of Economic Growth, 2005(12): 1-25.

[2]JOACHIM J, SANDRA P. Export sophistication and economic growth: evidence from China [J]. Journal of Development Economics, 2012(2): 281-192.

[3] WANG Z, Wei S J. What accounts for the rising sophistication of China’s exports? China’s growing role in world trade [M]. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

[4]JESUS F, UTSAV K, ARNELYN A. Export, capabilities, and industrial policy in India [J]. Journal of Comparative Economics, 2012(6): 1-18.

[5]戴翔. 中國服務貿易出口技術復雜度變遷及國際比較[J]. 中國軟科學,2012(2): 52-59.

[6]郭亦瑋,郭晶. 基于非競爭型投入占用產出模型的中國制造業出口技術復雜度測度分析[J]. 管理世界,2012(5): 182-183.

[7]RODRIK D. What’s so special about China’s exports [J]. China and World Economy, 2006, 14(6): 1-19.

[8]SCHOTT, PETER K. The relative sophistication of Chinese exports [J]. Economic Policy, 2006, 34(2): 18-42.

[9]WANG Z, WEI S J. The rising sophistication in China’s exports: assessing the roles of processing trade, foreign invested firms, human capital and government policies [J]. China and World Economy, 2007, 24(3): 19-37.

[10]XU B. The sophistication of exports: is China special? [J]. China Economic Review, 2010, 21(6): 482-493.

[11] BOSWORH B P, SUSAN M. Accounting for growth: comparing China and India [J]. Journal of Economic Growth, 2007, 18(1): 113-144.

[12]LEMOINE F, UNAL D. Rise of China and India in international trade: from textiles to new technology [J]. China & World Economy, 2008, 16(5): 381-405.

[13]FONTAGNE L, GAULIER G, ZIGNAGO S. Specialisation across varieties and North-South competition [J]. Economic Policy, 2007, 23(7): 159-182.

[14]BENSIDOUN I, LEMPINE F, UNAL D. The integration of China and India into the world economy: a comparison [J]. The European Journal of Comparative Economics, 2009, 6(1): 131-155.

[15]FERRANTINO M, KOOPMAN R, WANG Z. Classification and statistical reconciliation of trade in advanced technology products: the cases of China and the United States [J]. Applied Economics letters, 2007, 49(6): 324-347.

[16]HARDIN T, BEATA S J. A touch of sophistication: FDI and ynit values of exports [J]. Journal of Development Economics, 2009, 35(4): 268-292.

[17]LALL S, WEISS J, ZHANG J. The sophistication of exports: a new trade measure [J]. World Development, 2006, 34(2): 222-237.

[18]KUMAKURA M. What’s so special about China’s export? a comment [J]. China &World Economy, 2007, 15(5): 18-37.

[19]AMITI, FREUND. An anatomy of China’s export growth [R]. Working Paper, Prepared for NBER Conference, 2008.

[20]VAN A, GANGNES B. Electronics production upgrading: is China exceptional? [J]. Applied Economics Letters, 2008, 50(2): 15-49.

[21]XU B. Measuring China’s export sophistication [J]. China Economic Review, 2009, 18(4): 325-339.

[22]黃先海,陳曉華,劉慧. 產業出口復雜度的測度及其動態演進機理分析[J]. 管理世界,2010(3): 44-55.

[23]祝樹金,戢璇,傅曉嵐. 出口技術水平的決定性因素:來自跨國面板數據的證據[J]. 世界經濟,2010(4): 28-46.

[24]王永進,盛丹,施炳展. 基礎設施如何提升了出口技術復雜度?[J]. 經濟研究,2010(7): 103-115.

[25]陳曉華,黃先海,劉慧. 中國出口技術結構演進的激勵與實證研究[J]. 管理世界,2011(3): 44-55.

[26]齊俊妍,王永進,施炳展. 金融發展與出口技術復雜度[J]. 世界經濟,2011(7): 91-118.

[27]丁小義,胡雙丹. 基于國內增值的中國出口復雜度測度分析:兼論“Rodrik悖論”[J]. 國際貿易問題,2013(4): 40-50.

[28]LONG V, RIEZMAN R. Fragmentation, outsourcing and service sector [R]. CIRANO Working Paper, 2001, No. 43.

[29]張古鵬,陳向東,牛欣. 基于專利寬度和深度的技術復雜度分析[J]. 科研管理,2013, (2012): 113-115.

[30]王俊. 跨國外包體系中的技術溢出與承接國技術創新[J]. 中國社會科學,2013(9):108-125.

[31]郭晶. FDI對高技術產業出口復雜度的影響. 管理世界,2010(7): 173-174.

[32]黃永明,張文潔. 出口復雜度的國外研究進展[J]. 國際貿易問題,2012(3): 167-176.

[33]郭亦瑋,郭晶,王磊. 中國區域金融發展對出口復雜度影響因素的實證研究[J]. 中國軟科學, 2013(11):152-160.

[34]劉洪鐸,吳慶源,李文宇. 市場化轉型與出口技術復雜度:基于區域市場一體化的研究視角[J]. 國際貿易問題, 2013(5): 33-44.

[35]黃永明,張文潔. 中國出口技術復雜度的演進機理:四部門模型及對出口產品的實證研究[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2012(3): 57-71.