美麗鄉村建設與非遺保護同行

2014-08-28 12:24:56仇有根徐小龍賴志宏

文化月刊·下旬刊

2014年6期

仇有根 徐小龍 賴志宏

黨的十八大提出“建設美麗中國,實現中華民族永續發展”, 進而全國各地掀起了“美麗鄉村”的建設熱潮。從根本上說,政府倡導“美麗鄉村”建設就是要更好地推進農村生態經濟發展,加強生態環境的改善,促使農村生態文化日益繁榮,從而實現和諧發展的農村現代化,把物質文明、精神文明和政治文明統一到鄉村建設的偉大實踐中,實現農村社會全面協調可持續發展。

2003年,浙江省委作出實施“千村示范、萬村整治”工程的重大決策,由此揭開了“美麗鄉村”建設的序幕。2013年10月,全國改善農村人居環境工作會議在桐廬召開。十年間,“美麗鄉村”已成為浙江的一張金名片。

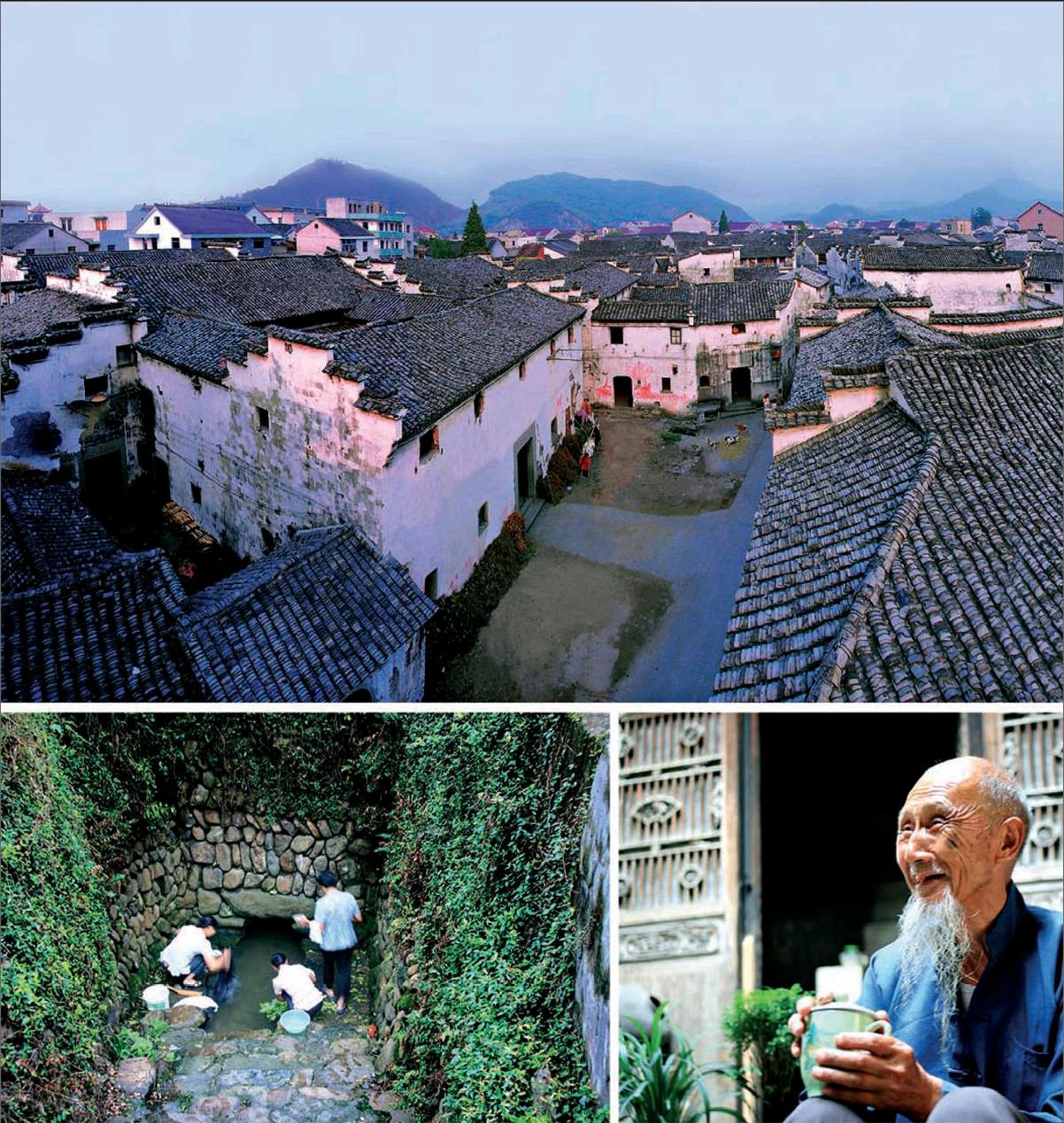

然而,隨著新農村建設步伐加快,散落在村中、富有地方特色的祠堂、商鋪、作坊、橋梁等傳統建筑慢慢消失,一個個典型的古村落在“破舊立新”中破得沒了一點“古”味,新農村建設變成了“新村建設”,求新求洋,千村一面。

在當前農村城鎮化進程中,古村落、民間文化、非物質文化遺產保護迫在眉睫。如何在美麗鄉村建設中留住鄉愁,并使非物質文化遺產在美麗鄉村建設中錦上添花,值得探討。

“非遺”與“美麗鄉村”的同時提出不是巧合,而是時代發展的需要,彼此之間是相輔相成、相得益彰的,需要趁這個契機運用好彼此之間的相互作用力,為建設可持續發展的美麗鄉村注入新的力量。

美麗鄉村建設中存在的誤區

在推進美麗鄉村建設的過程中,一大批歷史文化遺產得到了有效保護和合理利用,一大批具有濃厚鄉土特色的文化項目得到傳承和培育。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

保健醫苑(2021年7期)2021-08-13 08:48:02

學生天地(2020年36期)2020-06-09 03:12:30

小學科學(學生版)(2020年5期)2020-05-25 07:11:32

中國外匯(2019年18期)2019-11-25 01:41:56

電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:28

人大建設(2017年10期)2018-01-23 03:10:17

民生周刊(2017年19期)2017-10-25 10:29:03

學苑創造·A版(2017年3期)2017-04-27 22:30:42

小溪流(畫刊)(2016年11期)2017-01-05 12:30:06

Coco薇(2015年12期)2015-12-10 02:38:16