草圖看阿爾瓦-阿爾托的建筑思想

李佶春

(西南交通大學建筑學院,四川成都610031)

1 瑪利亞別墅建造背景

阿爾斯特倫公司從1870年起設在諾爾馬庫公司的創始人安蒂阿爾斯特倫用木材建造了一棟文藝復興風格的房屋。他們的第二代繼承人在民族浪漫主義精神的感召下建造了一棟新藝術風格的石材建筑。瑪利亞別墅是這個家族的第三代人瑪利亞與亨利-古利申夫婦為自己建的住宅,融合了理性主義與民族浪漫主義運動的精神,并在設計中充分考慮了使用者生活、工作、娛樂等方面的需求。20世紀30年代末,瑪利亞與亨利-古利申夫婦委托阿爾托為他們設計瑪利亞別墅,他們希望阿爾托“能夠把它當作一個實驗性的房屋,放手大膽進行建筑創作”。

瑪利亞別墅為阿爾托贏來了巨大的聲望,在建成后至今,被世人視為可以與賴特的流水別墅、柯布西耶的薩伏伊別墅相媲美的現代建筑中的里程碑式的作品。

“阿爾托設計的瑪麗亞別墅不僅是一座展示藝術收藏品的藝術品,更將現代主義與地方傳統大陸先鋒與原始主題與手工業傳統與工業化產品等看似矛盾的元素完美的融合在一起”[1]。

2 草圖分析

2.1 方案生成——初期草圖分析

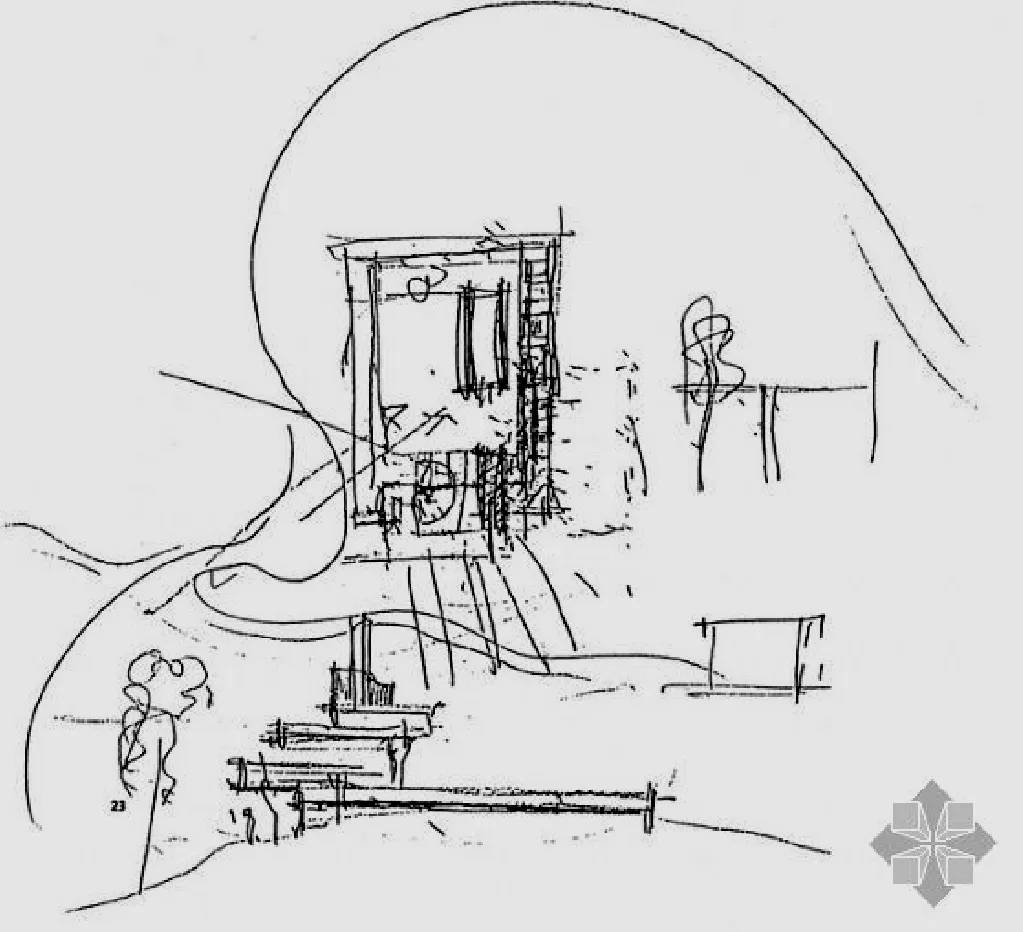

在方案設計的最初階段,阿爾托習慣用筆進行隨意勾勒,為了擁有最大的自由性和隨意性,他基本不使用輔助工具,因為大腦的思考速度常常快于手繪的速度,為了抓住轉瞬間的思維片段,唯有選擇最迅速的記錄方式。而在方案的推進過程中,為保證功能性關系和細節的正確性,他也會慢下來進行比較詳細地描繪,不過圖中依然多少反映出他的創造性和隨意性(圖1、圖2)。

圖1 阿爾瓦-阿爾托繪制的別墅初期草圖1(圖片出處:http://www.alvaraalto.fi)

圖2 阿爾瓦-阿爾托繪制的別墅初期草圖2(圖片出處:http://www.alvaraalto.fi)

對于這座別墅,阿爾托曾寫道,“在這座建筑中所運用的形式概念,是想使它與現代繪畫相關聯。”“建筑不應脫離自然和人類本身,而是應該遵從于人類的發展,這樣會使自然與人類更加接近。[4]”

在阿爾托為瑪利亞別墅繪制的草圖中,阿爾托的方案構思還有有兩個不同的出發點。

第一個是探索一種構成方式,即不同大小的幾何平面的組成,這讓人在一定程度上聯想到賴特的流水別墅。然而,阿爾托在其早期就對類似的平面變化做過嘗試,即此前設計的維堡圖書館及其自宅。第二個出發點則是對自然的呼應與學習。

深遠的出挑與橫向構圖與流水別墅如出一輒,隨性而不隨意地推敲著體塊的錯落關系和虛實的處理,并且加入了曲線的元素,這也是芬蘭的自然環境和廣袤的森林對阿爾托思維影響的結果。

從草圖中可以看到,在方案的選址和整體思考中,阿爾托考慮了建筑與場地的關系,用幾條直線示意了場地一邊視線的關系,并思索了樹林的邊界和建筑的契合,意圖順應自然的地形,與場地形成呼應。而在立面的勾勒中,一方面繼續推敲著形體的構成,另一方面也考慮了樹林天際線的關系。

根據圖中的箭頭,筆者猜測,阿爾托還想通過這種設計,創造出不同于單一室內或室外的空間,而是室內外相互滲透結合的半圍合空間,以此開啟別墅與自然之間的對話。

在瑪利亞別墅的設計過程中,阿爾托試圖將幾何的構成與對自然的呼應這兩點融合在一起。

阿爾托將建筑視為從基地環境中生長的有機的生命體,他在草圖的勾勒中并不拘泥于直線和曲線的教條,曲線呼應著森林和海洋,而直線構成的L型的幾何形體,更是具有其內在的雙重含義:其外角的一側突出,從而顯示了建筑難以避免的人工屬性,并以此與周圍環境形成剛性對比。而在內角的一側則展現了建筑源于人,而人源于自然的過程,回歸自然的環境中,就如同熱愛這片森林與土地的人——阿爾托本人及瑪利亞夫婦一樣,謙虛地向芬蘭的自然遞出邀請,這便使得庭院以主動者的姿態將自然的景觀攬入內院的人造環境之中,而不是刻意要將庭院伸入樹林。在人的使用方面,阿爾托可能也考慮了,由于建筑處于密林中,以“L”造型座落于基地利于房子的保暖,又增加了房子的安全感。

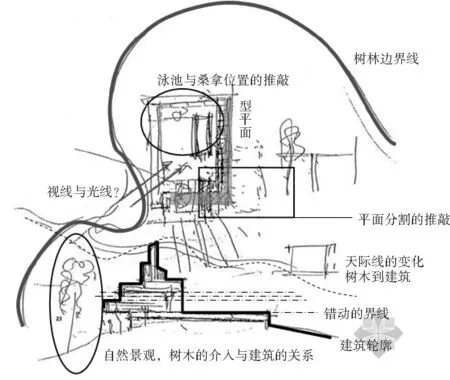

2.2 方案生成——與場地的呼應關系

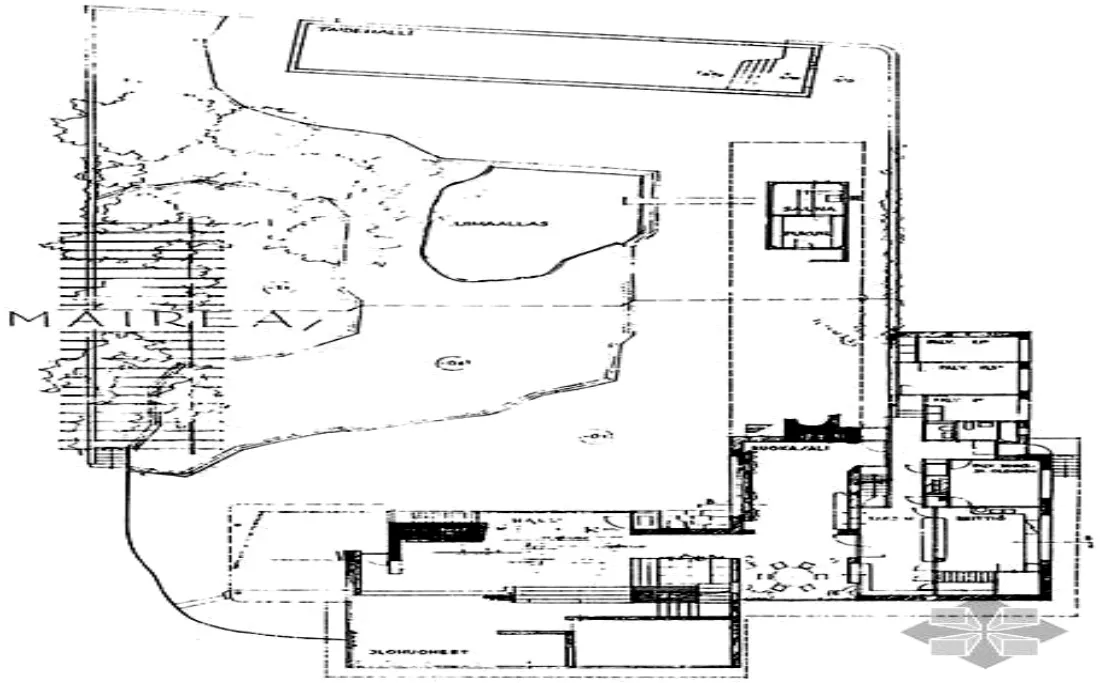

瑪利亞別墅與場地(圖3、圖4)。

圖3 總平草圖分析(圖片出處:結合原草圖作者自繪)

圖4 阿爾瓦的后期圖紙手稿(圖片出處:筑龍建筑網)

建筑以L形圍合出具有一個游泳池的內院,院落朝西打開,形成了一種愜意的微氣候環境,主立面朝南,并且家庭居室都集中在這個區域,廚房、輔助空間以及客房布置在東側,分離的桑拿房在北側盡端。

在平面總體規劃中可以清晰的看到,東南側的建筑實體向西北方向打開懷抱,希望融入到自然的林木中,建筑體塊、露天游泳池、L型矮石墻、植草屋面等等要素都保持著謙遜的姿態,希望與自然“自然地”銜接,而不是突兀的對立。

弧形的雨篷與工作室在西南側突出,并且采用豎向深色木條加以修飾,是對周圍筆直的松樹的呼應。此外,在這一突出的建筑體量之外還生長著攀巖植物,更是將自然的要素延伸到建筑單體之上。由主體建筑通向桑拿房的連廊頂部采用植草屋面,并將桑拿房隱藏在其下,這里形成了建筑與周邊環境的自然過渡。“游泳池的自由形式,也體現著自然地形的柔性線條,也暗示了芬蘭自由的海岸線輪廓”。

3 構造與材料

瑪利亞別墅主要使用框架結構,使得室內空間二層平面布局和底層有著很大的區別,在建筑結構上沒有必然的聯系。現代主義建筑追求自由平面,利用框架結構為主,可以盡量減少墻面分隔,使得阿爾托對平面的布置能夠專注于居住者的需要。

建筑的主體結構部分使用混凝土,部分柱子和護欄使用鋼結構,而為了尋求自然與人的接觸,滿足人心理上對自然的親近愿望,他在柱子、護欄、窗戶、墻體、臺階、雨篷等多處使用自然的木材和石材作為補充,將現代的人工造物與森林的天然材料整合起來。通過建筑與自然的相互滲透,并在室內大量使用天然木材、石材,仿佛從它的基地和環境中成長出來似的。

4 人性化、自然與現代主義的結合

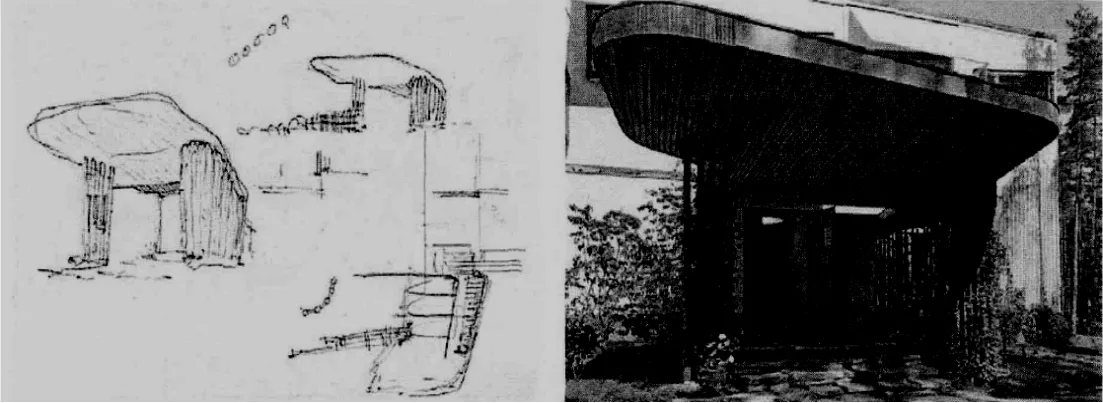

阿爾托不只在建筑的形體和場地關系中不斷思考,在草圖階段對部分建筑主體的節點進行稍細的推敲。

4.1 入口雨棚

入口雨棚在形式上采用自由曲面,自然的曲線似乎是要與四周的環境、內院中的水池以及西部的畫室相呼應,以使建筑的不同部位形成有機的整體。排成柱廊的小樹枝組未經仔細修飾顯現出自然的姿態,雨篷從濃密的枝葉中露出來,平和中顯出天才的構思(圖5)。

4.2 瑪利亞別墅空間分析

別墅大體分為六個部分:(1)公共空間。主要包括門廳、

圖5 入口雨篷(圖片出處:http://www.alvaraalto.fi)

起居室、琴房、餐廳等部分。(2)主要用房。包括主、次臥室,出于私密性的考慮從一層和二層臥室之間只有一個上下的樓梯。(3)服務用房。(4)畫室。這是由業主的特殊身份決定的。(5)蒸汽浴室。芬蘭人特有的生活習慣所要求,以一條帶頂棚的過廊與主體部分相連。(6)“腎”型的泳池既來源于庭院的圍合意圖,也受到平面構成關系的影響。

別墅的空間組織良好地滿足了業主的生活和工作需要,而桑拿室是芬蘭特色生活習慣的體現,在自然空間與建筑空間的結合中良好地形成了宜人的居住環境和具有戲劇性的創作環境。只是在芬蘭的寒風中洗完桑拿穿過半室外的走廊回到室內,可能不適合一些人的習慣。

5 小結

對于瑪利亞別墅的評析要站在當時當地的環境背景下才能得出客觀的結論。芬蘭擁有其特殊的民族歷史文化,是個高緯度、多林木(森林覆蓋率達70%以上)、多湖泊、氣候相比部分北歐國家相對宜人的國度,這些因素都在很大程度上影響著阿爾瓦-阿爾托的思想。在現代主義前沿的建筑師們還在縱情于現代主義的物質與審美革命之時,阿爾托就已經開始關注人除審美以外更復雜的心理需求了,雖然還不夠深入和成體系,但畢竟阿爾托首先是個建筑實踐者而非理論家,他利用充滿自由性和隨意性的草圖進行構思,在整個思考和設計過程中體現了難得的全面性與創造力。

[1] 單曉宇.阿爾瓦阿爾托建筑作品及創作思想研究[D].浙江:浙江大學,2011

[2] 司徒婭.自然化傾向的三種維度[D].上海:同濟大學,2006

[3] 劉先覺.阿爾瓦·阿爾托[M].北京:中國建筑工業出版社,1998

[4] 王小紅.大師作品解讀[M].中國建筑工業出版社,2008

[5] 薛恩倫.阿爾托的建筑風格與設計理念[J].世界建筑,2007(7)

[6] 肯尼思-弗蘭姆普敦.現代建筑一部批判的歷史[M].原山,譯.北京:中國建筑工業出版社,1988