盡早溶栓在心肌梗死治療中的療效分析

溫西京

盡早溶栓在心肌梗死治療中的療效分析

溫西京

目的 探討盡早溶栓治療心肌梗死的效果。方法 選取本院在2012年5月~2013年5月收治的72例急性心肌梗死患者作為研究對象, 所有患者均應用尿激酶進行溶栓治療, 根據溶栓時間早晚, 將其分為4組:A組(超早期, ≤3 h)、B組(早期, 3~6 h)、C組(中期, 6~12 h)、D組(晚期, >12 h), 比較4組患者的治療效果。結果 A組患者的冠脈再通率最高, B組次之, 冠脈再通率呈現A組>B組>C組>D組的特點, D組的冠脈再通率最低。A組的冠脈再通率顯著高于其他3組, P<0.05, 差異均具有統計學意義;A組患者的死亡率為5.6%, 顯著低于B、C、D三組, P<0.05, 差異均具有統計學意義;B、C、D三組患者的死亡率比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。A組患者的CPK峰值時間、CK-MB峰值時間均明顯比B、C、D組更短, P<0.05, 差異均具有統計學意義;B、C組的CPK峰值時間、CK-MB峰值時間明顯比D組更短(P<0.05)。結論 在急性心肌梗死的臨床治療中, 盡早溶栓對于改善患者預后具有重大意義。

肌酸磷酸肌酶;溶栓治療;心肌梗死;預后

AMI(急性心肌梗死)是臨床常見病, 多發于中老年人群,其具有病死率高、發病急驟的特點[1]。臨床治療AMI的方法較多, 其中最為常用、有效而簡便的方法就是溶栓治療,其可快速再通血管, 挽救缺血心肌細胞, 改善預后[2]。為探討不同時期的溶栓治療在心肌梗死中的治療效果, 作者對不同時期進行溶栓治療的AMI患者的臨床資料進行了回顧性分析, 報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取本院在2012年5月~2013年5月收治的72例急性心肌梗死患者作為研究對象, 所有患者均符合AMI臨床診斷標準。入選條件:①心電圖顯示相鄰2個(或2個以上)ST段弓背抬高0.2 mV以上, 下壁抬高0.1 mV以上;②胸痛持續時間>30 min;③年齡≤70歲。排除標準:①出血性腦卒中史;②SBP>160 mmHg、DBP>100 mmHg;③2周內有咯血、消化道出血或其他活動性出血。72例患者中,男性41例, 女性31例, 年齡在49~68歲, 平均(53.6±3.6)歲。根據開始溶栓治療時間的早晚, 將其分為4組:A組18例,為超早期溶栓治療, 發病到溶栓治療的間隔時間≤3 h;B組18例, 為早期溶栓治療, 發病到溶栓治療的間隔時間在3~6 h;C組18例, 為中期溶栓治療, 發病到溶栓治療的間隔時間在6~12 h;D組18例, 為晚期溶栓治療, 發病到溶栓治療間隔時間>12 h。

1. 2 方法 4組患者均應用尿激酶進行溶栓治療。溶栓方法:分兩次靜脈注射尿激酶, 共100萬U。首先將50萬U的尿激酶加入到20 ml葡萄糖注射液中, 靜脈注射, 并在10 min內注射完畢;然后在葡萄糖液(100 ml)中加入50萬U尿激酶,靜脈滴注, 在1 h內滴注完成。對4組患者治療前后的血管再通、冠脈造影、LVEF(左室射血分數)、心電圖變化、心肌酶譜及死亡情況進行比較、分析。

1. 3 觀察指標 參照《急性心肌梗死溶栓療法參考方案》[3]中的冠脈再通標準, 判定血管是否再通。

1. 4 統計學方法 將本次研究數據錄入SPSS17.0軟件進行處理、分析, 計量數據(如心肌酶譜峰值、峰值時間、LVEF等)以( x-±s)表示, 數據比較采用t檢驗;計數數據(如病死率、再通率等)以%表示, 數據比較采用χ2檢驗, P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

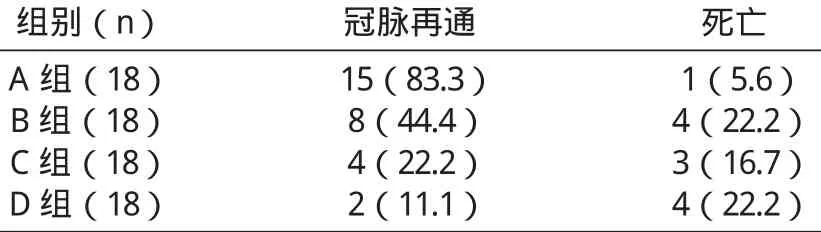

2. 1 冠脈再通率、死亡率 4組患者的冠脈再通及死亡情況比較, 見表1。表1顯示:4組患者中, A組患者的冠脈再通率最高, B組次之, 冠脈再通率呈現A組>B組>C組>D組的特點, D組的冠脈再通率最低。A組的冠脈再通率顯著高于其他3組, P<0.05, 差異均具有統計學意義;A組患者的死亡率為5.6%, 顯著低于B、C、D三組, P<0.05, 差異均具有統計學意義;B、C、D三組患者的死亡率比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。

表1 4組患者的冠脈再通及死亡情況比較[n (%)]

2. 2 心肌功能 4組患者的LVEF、心肌酶譜(肌酸磷酸激酶CPK、CK-MB)峰值等情況比較, 見表2。從表2可知, A組患者的CPK峰值時間、CK-MB峰值時間均明顯比B、C、D組更短, P<0.05, 差異均具有統計學意義;B、C組的CPK峰值時間、CK-MB峰值時間明顯比D組更短(P<0.05);4組患者的LVEF、CPK峰值、CK-MB峰值比較, P>0.05, 差異無統計學意義。

表2 4組患者的心肌酶譜等情況比較( x-±s, n=18)

3 討論

急性心肌梗死多因形成冠脈血栓所致, 冠脈血栓形成后, 造成血管閉塞, 從而使心肌細胞缺氧、缺血, 發生損害。AMI患者若未在30~40 min內實現再灌注, 心肌細胞就很容易發生壞死[4]。臨床治療AMI的方法較多, 其中, 溶栓治療的療效確切, 可有效提高再灌注成功率, 但是其對時間的依賴性較強, 患者在發病以后, 越早實施溶栓治療, 血管再通率將越高。據相關研究顯示[5], 冠狀動脈的再通率與溶栓時間呈負相關, 即溶栓時間越早, 再通率越高, 反之, 血管再通率則會降低。在本次研究中, 結果顯示A組患者的血管再通率顯著高于其他3組(P<0.05)。這與相關文獻報道一致。有文獻報道稱[6], 心肌挽救數量的多少與溶栓時間成負相關, 當發病時間<1.1 h時, 溶栓后心肌細胞的LVEF值為(67.5±15.0)%, 院內溶栓的LVEF值為(48.2±16.1)%, 二者差異有統計學意義。在本次研究中, 結果顯示4組患者的LVEF值比較, 均差異無統計學意義(P>0.05), 表明要改善心室功能,應當在發病70 min內是時候溶栓治療。本次研究中, A組患者的死亡率為5.6%, 顯著低于B、C、D三組, P<0.05, 差異均具有統計學意義;B、C、D三組患者的死亡率比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。這說明溶栓時間越早, 越有利于提高患者是生存率, 降低病死率。總之, 在急性心肌梗死的臨床治療中, 盡早溶栓對于改善患者預后具有重大意義。

[1] 王善飛.急性心肌梗死院內溶栓與急診溶栓治療療效對比.中國保健營養, 2012,22(11):4246.

[2] 薛冰,韓桐師,田棟輝,等. 48例急性心肌梗死溶栓搶救治療體會.當代醫學, 2010(16):94-95.

[3] 梁玉芝.急性心肌梗死溶栓臨床治療分析.中國社區醫師(醫學專業), 2012,14(35):93-94.

[4] 潘曉明.急性心肌梗死PCI治療(直接、擇期及溶栓后)的對比研究.延邊大學, 2009.

[5] 楊小東.急診介入治療與溶栓治療心肌梗死療效的對比.中國傷殘醫學, 2013,21(8):233-234.

[6] 石豐富.急性心肌梗死急診溶栓治療的臨床觀察.內蒙古中醫藥, 2012,31(14):72-73.

450003 鄭州, 河南煤炭建設集團公司職工醫院