宮腔鏡電切術(shù)治療子宮內(nèi)膜息肉的臨床療效

田曉暉

宮腔鏡電切術(shù)治療子宮內(nèi)膜息肉的臨床療效

田曉暉

目的 探究宮腔鏡電切術(shù)治療子宮內(nèi)膜息肉的手術(shù)要點(diǎn)與治療效果, 為治療方案的選擇提供科學(xué)依據(jù)。方法 147例子宮內(nèi)膜息肉患者, 依據(jù)患者意愿分為兩組, 電切組82例, 給予宮腔鏡電切術(shù)治療;刮宮組65例, 患者給予宮腔鏡下刮宮術(shù)治療。隨訪6~9個(gè)月并記錄兩組手術(shù)要點(diǎn)、手術(shù)時(shí)間、術(shù)中出血量、術(shù)后1 d出血量、平均住院時(shí)間、月經(jīng)量、并發(fā)癥及復(fù)發(fā)率等情況并比較分析。結(jié)果 電切組患者手術(shù)時(shí)間稍長于刮宮組, 術(shù)中出血量及術(shù)后1 d出血量兩組患者差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05), 但刮宮組患者平均住院時(shí)間短于電切組。在隨訪中發(fā)現(xiàn), 電切組恢復(fù)月經(jīng)較早, 且月經(jīng)量顯著少于刮宮組;電切組并發(fā)癥發(fā)生率及復(fù)發(fā)率分別為0和1.22%低于剖宮組7.69%和6.15%, 差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論 宮腔鏡電切術(shù)治療子宮內(nèi)膜息肉具有直視下手術(shù)可切除息肉根部, 并發(fā)癥低及復(fù)發(fā)率低等優(yōu)點(diǎn),應(yīng)為臨床首選治療方案。

子宮內(nèi)膜息肉;宮腔鏡電切術(shù);手術(shù)要點(diǎn);臨床療效

子宮內(nèi)膜息肉(EP)是常見的婦科良性病變, 婦產(chǎn)科較為常見[1], 多局限在內(nèi)膜并向?qū)m腔生長。部分EP無臨床癥狀而在體檢時(shí)發(fā)現(xiàn), 以往多建議隨訪而不給予治療;部分EP因突向?qū)m腔生長影響子宮內(nèi)膜剝脫及子宮收縮而造成月經(jīng)不規(guī)則、經(jīng)后少量流血或月經(jīng)量增大等, 甚至造成患者下腹疼痛。既往對(duì)于EP治療, 多選用傳統(tǒng)刮宮治療, 將息肉及宮腔內(nèi)的子宮內(nèi)膜功能層刮除從而達(dá)到治療目的;但有研究表明[2,3], 盲刮對(duì)于癥狀的改善率低同時(shí)復(fù)發(fā)率高, 在宮腔下直視的刮宮一度成為治療EP的首選。本院自開展宮腔鏡治療EP以來, 發(fā)現(xiàn)此法配合電切術(shù)具有并發(fā)癥發(fā)生率低及復(fù)發(fā)率低等優(yōu)點(diǎn), 療效確切, 現(xiàn)報(bào)告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選自本院2010年3月~2013年3月診斷為子宮內(nèi)膜息肉的患者147例, 在簡單介紹兩種術(shù)式后依據(jù)患者意愿分為兩組, 電切組82例患者, 年齡25~56歲,平均年齡36.5歲, 單發(fā)者57例, 多發(fā)者25例, 共計(jì)122例內(nèi)膜息肉, 其中以月經(jīng)增多為主訴就診的患者41例, 絕經(jīng)前患者59例;刮宮組患者65例, 年齡27~54歲, 平均年齡35.5歲, 單發(fā)者43例, 多發(fā)者22例, 共計(jì)數(shù)99例, 其中以月經(jīng)增多為主訴就診的患者32例, 絕經(jīng)前患者45例。所有患者術(shù)后切除內(nèi)膜息肉均送病理檢查, 排除惡性腫瘤等并確診為子宮內(nèi)膜息肉。以上兩組患者在年齡、病程時(shí)長、病情、息肉個(gè)數(shù)等方面差異均無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 術(shù)前準(zhǔn)備 首先向患者簡單介紹兩種術(shù)式的手術(shù)方法, 讓患者自愿或結(jié)合自身實(shí)際選擇, 簽署知情同意書。完善術(shù)前相關(guān)檢查, 特別是陰道及宮頸脫落細(xì)胞學(xué)檢查以求早期排除惡性腫瘤患者。入組后積極給予對(duì)癥治療, 有貧血的患者力求手術(shù)前糾正貧血, 在月經(jīng)后3~7 d進(jìn)行手術(shù)治療,術(shù)前3 h給予患者米索栓劑從陰道后穹塞入以軟化宮頸, 術(shù)前1 h開始使用抗生素, 術(shù)后繼續(xù)使用2 d。

1.2.2 手術(shù)要點(diǎn) 所有患者在靜脈麻醉下進(jìn)行手術(shù), 刮宮組患者在宮腔鏡下對(duì)息肉部位重點(diǎn)刮除, 同時(shí)行負(fù)壓吸引下的刮宮術(shù), 全面刮除子宮內(nèi)膜后刮出物送病理檢查。電切組采取宮腔鏡下電切術(shù)治療, 儀器由日本奧林巴斯生產(chǎn)。手術(shù)多在經(jīng)期后3 d, 最遲<7 d, 術(shù)前常規(guī)禁食水6 h, 并使用米索前列醇軟化宮頸, 清潔外陰完善術(shù)前準(zhǔn)備。術(shù)中于擴(kuò)宮后使用生理鹽水作為膨?qū)m液持續(xù)膨?qū)m, 首先使用宮腔鏡直視子宮腔, 明確息肉位置并周詳查找息肉根部;然后, 按照先內(nèi)后外的順序從宮底部開始利用電切環(huán)仔細(xì)切除息肉、息肉根部及附近1 cm子宮內(nèi)膜, 按既定順序完成手術(shù), 并清點(diǎn)切下的息肉數(shù)目, 與之前B超和術(shù)中宮腔鏡所觀察數(shù)目核對(duì), 爭取不要遺漏。術(shù)畢仍需要再次環(huán)視子宮, 切莫遺漏未切除的息肉并仔細(xì)電凝出血處。注意膨?qū)m壓力不可過大, 電切功率設(shè)定80 W。

1.3 觀察指標(biāo) 所有患者隨訪12~24個(gè)月不等, 中位隨訪時(shí)間14.5個(gè)月, 觀察并記錄患者的手術(shù)時(shí)間、術(shù)中出血量、術(shù)后1 d總出血量、平均住院時(shí)間, 術(shù)后3個(gè)月、半年的月經(jīng)量、并發(fā)癥發(fā)生率及復(fù)發(fā)率等情況。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采取Excel 建立數(shù)據(jù)庫, 數(shù)據(jù)以SPSS15.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行分析。計(jì)量資料以均數(shù)± 標(biāo)準(zhǔn)差( x-±s)表示,采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗(yàn)。P<0.05為差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

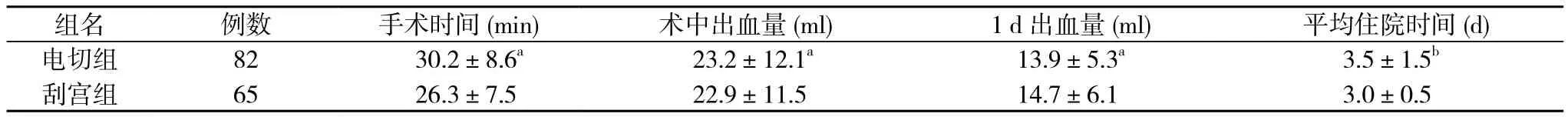

2.1 手術(shù)情況比較 電切組患者手術(shù)時(shí)間稍長于刮宮組,術(shù)中出血量及術(shù)后1 d出血量兩組患者差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05), 但刮宮組患者平均住院時(shí)間短于電切組患者, 差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05), 見表1。

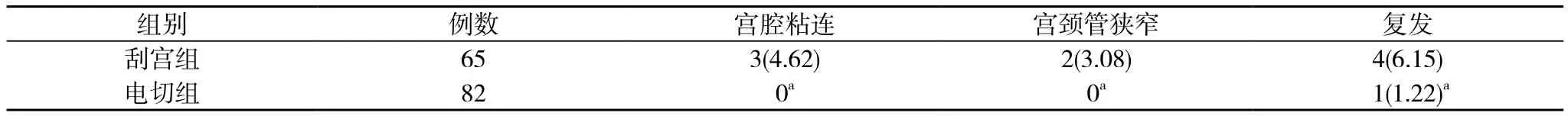

2.2 隨訪情況對(duì)比 在隨訪中發(fā)現(xiàn), 電切組恢復(fù)月經(jīng)較早,且術(shù)后3個(gè)月、6個(gè)月的月經(jīng)量顯著少于刮宮組, 差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05), 見表2;電切組并發(fā)癥發(fā)生率及復(fù)發(fā)率均低于刮宮組, 差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05), 見表3。

表1 手術(shù)情況對(duì)比( x-±s)

表2 術(shù)后月經(jīng)量比較( x-±s)

表3 隨訪情況比較[n, (%)]

3 討論

子宮內(nèi)膜息肉多造成患者不孕及子宮異常出血, 有些患者甚至出現(xiàn)嚴(yán)重的疼痛。有研究表明[4], 在引起不孕癥和子宮異常出血的原因中, 子宮內(nèi)膜息肉分占第三位及第二位,成為威脅婦女健康的重要疾病。既往對(duì)于EP的治療多選用傳統(tǒng)刮宮術(shù)即盲刮, 這種術(shù)式對(duì)于婦女的身體和心理創(chuàng)傷較大, 因?yàn)楣螌m后患者月經(jīng)恢復(fù)時(shí)間長, 且易出現(xiàn)如宮腔狹窄、粘連等并發(fā)癥, 育齡婦女術(shù)后往往需要恢復(fù)多時(shí)才具備懷孕條件。有時(shí)為了盡可能保留患者生育能力, 刮宮力度不夠而造成刮除不干凈, 成為EP復(fù)發(fā)的原因之一。

自宮腔鏡廣泛普及以來, 在宮腔下直視的刮宮一度成為治療EP的首選。但有研究表明, 宮腔鏡下刮宮和本研究使用的宮腔鏡下電切術(shù)的療效和復(fù)發(fā)率仍存在巨大差異。電切時(shí)可以較為全面的切除息肉在子宮內(nèi)膜的根部, 有時(shí)對(duì)于無生育要求的婦女可以將息肉根部子宮內(nèi)膜及淺肌層進(jìn)行徹底切除, 從而減少復(fù)發(fā)可能性;而刮宮術(shù)只能刮除息肉本身及子宮內(nèi)膜, 對(duì)于其根部的處理不夠徹底。在電切同時(shí)對(duì)于創(chuàng)傷部位進(jìn)行電凝, 可以減少出血, 促進(jìn)創(chuàng)口愈合也減少了子宮的粘連及狹窄, 并發(fā)癥發(fā)生率低。

本研究中也證實(shí), 宮腔鏡下電切術(shù)術(shù)中及術(shù)后出血較少, 但由于手術(shù)操作復(fù)雜、要求高而造成手術(shù)時(shí)間長于刮宮組。患者術(shù)后需要臥床休息1 d, 也造成了平均住院時(shí)間長于刮宮組。但在隨訪中發(fā)現(xiàn), 電切組由于手術(shù)精確, 創(chuàng)傷部位相對(duì)較小所以患者普遍恢復(fù)月經(jīng)較早, 平均在1~1.5個(gè)月, 且術(shù)后3個(gè)月、6個(gè)月的月經(jīng)量顯著少于刮宮組, 這在以月經(jīng)量增多為主訴入院的患者隨訪中體現(xiàn)更加卓著, 患者滿意度較高。在長達(dá)半年的隨訪中, 兩組患者出現(xiàn)了復(fù)發(fā)病例, 但電切組出現(xiàn)1例, 復(fù)發(fā)率僅1.22%, 明顯低于刮宮組的6.15%;值得一提的是, 相對(duì)于刮宮組7.69%的并發(fā)癥發(fā)生率及69.3%的癥狀緩解率來說, 電切組未發(fā)生1例并發(fā)癥且91.5%的癥狀緩解率明顯優(yōu)于前者。

綜上所述, 腔鏡電切術(shù)治療子宮內(nèi)膜息肉具有直視下手術(shù)可切除息肉根部, 并發(fā)癥少, 發(fā)生率及復(fù)發(fā)率低等優(yōu)點(diǎn),應(yīng)為臨床首選治療方案。

[1] 夏恩蘭.婦科內(nèi)鏡學(xué).北京: 人民衛(wèi)生出版社, 2001: 71-72.

[2] 王紅.宮腔鏡電切術(shù)治療異常子宮出血65例臨床分析.中國煤炭工業(yè)醫(yī)學(xué)雜志, 2010, 13(06) :868-869.

[3] 李國松.宮腔鏡下子宮內(nèi)膜息肉切除術(shù)52例體會(huì).中國實(shí)用醫(yī)藥, 2011, 6(11) :138-139.

[4] 翟巧珍.宮腔鏡電切術(shù)臨床應(yīng)用體會(huì)(附46例分析).實(shí)用臨床醫(yī)藥雜志, 2010, 14(11) :42-43.

2014-05-13]

250200 章丘市婦幼保健院